基于五大發展理念的長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展水平評價研究

劉小芳 張向前

摘要:建立健全綠色發展經濟體系是解決我國環境資源生態問題的基礎之策。文章基于五大發展理念,從創新、協調、綠色、開放、共享五個維度構建長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展評價指標體系,運用熵值法對2011—2021年長江經濟帶11個省市的綠色經濟高質量發展水平進行評價分析。結果表明:(1)長江經濟帶下游、中游、上游地區的綠色經濟發展總體綜合得分區間分別為1.7506~1.8999、0.7122~0.8880和1.0093~1.2286,表明該地區綠色經濟發展水平整體呈現“東高西低”的空間分布格局,反映了各地經濟發展水平、資源稟賦和政策支持等條件存在差異性。(2)五大維度中的綠色經濟開放發展差異性顯著,共享發展差異性最小。(3)各省市的開放發展指標權重均低于0.20,開放發展是長江經濟帶各省市綠色經濟高質量發展的共同短板。(4)五大維度指標對長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展水平存在時間和空間異質性。文章將評價研究聚焦于五大發展理念維度,彌補了現有文獻對于五大發展理念在綠色經濟發展評價研究方面的不足,豐富和完善了綠色經濟高質量發展評價指標體系。基于研究結論提出相關政策啟示:構建跨區域協同發展機制,推動區域協調發展;加強自然生態保護,強化林業監管和執法;建立綠色經濟合作平臺,加強國際合作與交流;建設共享綠色產業園區,推動綠色技術融合共享,從而全面推進長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展。

關鍵詞:長江經濟帶;綠色經濟;高質量發展;評價;熵值法

中圖分類號:X321; F124.5文獻標識碼:A文章編號:1673-338X(2024)3-028-23

基金項目:中國亞太經合組織合作基金項目“互聯互通藍圖下中國產業轉型升級與經濟中高速增長研究”(APEC201710),上海應用技術大學決策咨詢研究課題“新時代上海市綠色經濟高質量發展研究”(2021syjc007),國家教育部產學合作協同育人項目“示范性人文產業學院公共管理學科虛擬仿真實驗與實踐基地建設”(220505095251644)。

Research on the evaluation of high-quality development level of green economy in provinces and cities in the Yangtze River Economic Belt based on the five development concepts

LIU Xiaofang1,2, ZHANG Xiangqian1,2

(1. Institute of Beautiful China and Ecological Civilization, Shanghai Institute of Technology, Shanghai 201418; 2. School of Humanities, Shanghai Institute of Technology, Shanghai 201418)

Abstract:Establishing a sound economic system for green development is a fundamental solution to Chinas environmental, resource and ecological problems. Based on the five development concepts, the evaluation index system for the high-quality development of green economy in provinces and cities in the Yangtze River Economic Belt was constructed from the five dimensions of innovation, coordination, green, openness and sharing, and the entropy value method was applied to evaluate the high-quality development of green economy of 11 provinces and cities in the Yangtze River Economic Belt from 2011 to 2021. The results showed that:(1)The overall scores of green economy development in the lower, middle and upper reaches of the Yangtze River Economic Belt were 1.7506-1.8999, 0.7122-0.8880, and 1.0093-1.2286, respectively, indicating that the green economy development level in the region as a whole showed a spatial distribution pattern of high in the east and low in the west, which also reflected the differences in economic development level, resource endowment, policy support and other conditions.(2)There were significant differences in green economy and open development among the five dimensions, while the differences in shared development were the smallest.(3)The weights of the open development indicators of all provinces and cities were lower than 0.20, and open development was a common shortcoming of the high-quality development of green economy in the provinces and cities in the Yangtze River Economic Belt.(4)There was temporal and spatial heterogeneity in the highquality development level of green economy in the provinces and cities in the Yangtze River Economic Belt by the five dimension in‐dicators. The article focused the evaluation research on the five development concept dimensions, which made up for the inadequacy of the existing literature on the five development concepts in the evaluation research of green economic development, enriched and improved the evaluation index system of high-quality development of green economy. Based on the conclusions of the study, relevant policy insights were proposed: Building a cross-regional collaborative development mechanism to promote regional coordinated development, enhancing natural ecosystem protection and strengthening forestry regulation and law enforcement, setting up a green economy cooperation platform and strengthening international cooperation and exchanges, and constructing a shared green industrial park and promoting the fusion and sharing of green technologies, so as to comprehensively promote the high-quality development of the green economy in the Yangtze River Economic Belt provinces and cities.

Keywords:the Yangtze River Economic Belt;green economy;high-quality development;evaluation;entropy value method

1引言

黨的二十大報告強調,要堅持以推動高質量發展為主題,推動綠色發展,促進人與自然和諧共生。當前中國經濟正處于由高速增長轉向高質量發展階段,建設現代化綠色經濟體系是轉變發展方式、優化經濟結構、轉換增長動力、實現林業經濟可持續性發展的迫切要求,面向第二個百年奮斗目標,必須明確經濟發展要實現綠色增長,以綠色經濟高質量發展全面推進我國生態文明建設,要統籌推進創新發展、協調發展、綠色發展、開放發展、共享發展。2018年頒布的《中共中央國務院關于建立更有效的區域協調發展新機制的意見》明確將長江經濟帶發展確定為新時期我國區域發展的重大戰略,長江經濟帶是中國經濟發展的重要引擎之一,是事關國家可持續發展的重要生態安全屏障,更是推動我國形成優勢互補高質量發展的先行區域。長江經濟帶發展仍面臨著生態環境形勢嚴峻、區域發展不平衡不協調、生態環境協同保護體制機制亟待完善等問題(何婷等,2022),其綠色經濟發展關系到區域經濟可持續發展和中國經濟整體綠色轉型,發展綠色經濟是實現長江經濟帶可持續性發展的必由之路,研究長江經濟帶綠色經濟有助于改善長江經濟帶生態環境,實現經濟與資源的協調發展。

“創新、協調、綠色、開放、共享”五大發展理念是全面建成小康社會的行動指南、實現“兩個一百年”奮斗目標的思想指引。基于此,本文以五大發展理念為研究視角,從創新、協調、綠色、開放、共享五個維度評價長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展現狀。首先,梳理國內外已有研究文獻,結合五大發展理念構建長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展水平評價指標體系;其次,收集2011—2021年長江經濟帶11個省市的相關指標數據;再次,基于熵值法分別進行長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展水平綜合評價、五大維度評價以及下游、中游、上游地區比較評價分析;最后,通過實證分析結果總結研究結論,提出推進長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展路徑與政策啟示,以助力長江經濟帶省市向更平衡、更協調、更高質量的發展堅實邁進。

本文可能的創新之處在于:(1)研究視角上,已有研究大多圍繞著經濟、環境、社會視角進行綠色經濟發展水平評價,本文基于五大發展理念構建長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展評價指標體系,通過綜合評價、五大維度評價以及下游、中游、上游地區比較評價進行全面分析,提供更加新穎而全面的研究角度。(2)指標選擇上,通過系統地綜合前人研究、政策文件和理論框架,構建一套全面而具體的指標體系,涵蓋綠色經濟的多個方面,有助于全面衡量長江經濟帶省市的綠色經濟高質量發展水平,實現創新、協調、綠色、開放、共享的可持續性發展綜合目標。(3)理論應用上,分析五大發展理念的學理邏輯關系,將五大發展理念有機融入研究框架設計中,使得研究更具有理論深度,為長江經濟帶省市的綠色經濟高質量可持續發展提供有力的理論支撐。

2文獻回顧與評述

綠色經濟是實現可持續發展的關鍵途徑,長江經濟帶作為中國最重要的經濟增長帶之一,其綠色經濟發展對于中國可持續性高質量發展發揮著彌足珍貴的作用。隨著五大發展理念的提出,長江經濟帶綠色經濟高質量發展在國內外研究領域得到了越來越多的關注,本文從綠色經濟高質量發展內涵、綠色經濟高質量發展評價、長江經濟帶綠色經濟高質量發展三方面來對現有研究進行梳理。

2.1綠色經濟高質量發展內涵研究

英國經濟學家Pearce(1989)在《綠色經濟藍皮書》中首次提出綠色經濟,并指出綠色經濟是一種可持續發展經濟模式。聯合國環境規劃署(United Nations Environment Programme, UNEP)將綠色經濟內涵定義為:提高人類福祉和社會公平,可顯著降低環境風險和生態稀缺的經濟,具有資源節約和社會包容性的特點。通過梳理國內外相關研究,本文總結歸納出綠色經濟高質量發展內涵:(1)從經濟模式來看,綠色經濟包含低碳經濟、循環經濟和生態經濟等可持續性發展經濟模式,且有著不同的發展階段(Loiseau et al., 2016;張智光,2021);(2)從相互關系來看,綠色經濟強調經濟、生態、社會三者的協調與平衡,不僅關注經濟和生態層面,還考慮社會的進步發展,以三者共同發展來實現高質量發展(Merino-Saum et al., 2020;任相偉等,2020);(3)從系統來看,開發綠色資源、踐行綠色經濟發展模式是生態文明系統建設的重點(劉春蓉,2020),且綠色經濟具有資源節約和環境友好等特征,是以市場為導向、以傳統產業經濟為基礎、以經濟與環境的和諧為目的而發展起來的一種新型經濟(商迪等,2020;S?derholm, 2020)。此外,發展綠色經濟能夠幫助人類應對環境挑戰,促進環境和經濟的可持續性(Zhang et al., 2022)。總體而言,綠色經濟是一種新興經濟模式,其發展以市場為導向,建立在傳統產業經濟的基礎上,旨在實現經濟與環境之間的和諧共生(Georgeson et al., 2017)。綠色經濟涵蓋了低碳經濟、循環經濟以及生態經濟等高新技術領域產業的發展,其核心內涵就是經濟綠色化和產業綠色化,中國亟需通過綠色技術進步和經濟結構調整以實現經濟低碳轉型發展(邵帥等,2022)。

2.2綠色經濟高質量發展評價研究

關于綠色經濟發展的評價研究主要包括2個方面:(1)綠色經濟發展評價指標體系的構建。Alekna等(2020)選取15個指標對波羅的海國家綠色經濟水平進行測度,研究個體的環境、經濟、社會維度對整體指標的重要性以及時空變化;Hu等(2021)從生態綠化、經濟綠化、社會綠化三個維度構建了綠色經濟發展的評價指標體系;張薇(2021)選取資源、經濟、社會相關指標構建綠色經濟評價指標體系。大多數學者構建的綠色經濟發展指標體系多是從經濟、社會、環境三個維度入手,或從五大發展理念維度研究經濟高質量發展與國家高質量發展水平(陳國生,2022;王江濤等,2023),很少有從五大發展理念維度構建綠色經濟高質量發展指標體系,故本文以五大發展理念的創新、協調、綠色、開放、共享五個維度建立綠色經濟高質量發展評價指標體系。(2)綠色經濟高質量發展評價方法研究。Vukovic等(2019)應用科學分析法、綜合比較法、模糊集理論和模糊建模等方法構建區域綠色經濟標準評價的主要原則和方法;徐曉光等(2021)運用地理加權回歸模型(Geographical Weighted Regression, GWR)確定影響綠色經濟發展水平的全局因素與局部因素;林伯強等(2019)構建超效率數據包絡分析(Data Envelopment Analysis, DEA)框架并利用非徑向方向距離函數評價綠色經濟效率指標;李清水等(2021)基于前景理論,利用多屬性決策與優化模型規范化評價指標的異質性,以此進行綠色經濟發展水平評價;Ali等(2021)使用SWOT分析工具探索加納的綠色經濟轉型的關鍵弱點;Dong等(2022)采用熵值法和變異系數法的雙重模型評價中國2016—2020年的綠色經濟發展水平;Tao等(2022)采用熵值法對湖南省農村綠色發展水平進行綜合評價。熵值法作為一種全面客觀的評估手段,在綜合評價中可發揮重要作用(郭顯光,1994;張衛民等,2003),對原始數據的處理比較靈活,可以適應不同類型和單位的指標數據(朱喜安等,2015)。故本文選擇使用熵值法評價長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展水平,以便更全面、更客觀地評估各省市的綠色經濟發展情況,為政策制定和決策提供科學依據。

2.3長江經濟帶綠色經濟高質量發展研究

長江經濟帶具有獨特優勢和巨大發展潛力,長江經濟帶綠色經濟高質量發展相關研究可歸納為3個方面:(1)長江經濟帶生態與經濟發展關系。盧輝等(2022)指出,長江經濟帶生態保護與經濟高質量發展水平均呈逐年上升趨勢,但存在區域異質性,具體表現為下游>中游>上游;Yang等(2022)指出,綠色發展是區域經濟社會高質量發展的重要引領和核心內容之一,高質量發展時代的長江經濟帶需要繼續優化節能減排的突出優勢;李強等(2019)指出,長江經濟帶的生態與經濟發展之間體現為相互制約的復雜關系,需要在經濟增長中建立環境治理合作機制并加大創新研發力度,以實現可持續的協同發展。(2)長江經濟帶省市綠色經濟發展特點。吳傳清等(2018)指出,長江經濟帶綠色發展效率呈兩極分化特征,城市間的經濟發展水平有較大差異,各城市在綠色經濟發展路徑上表現出差異性,呈現出多樣化的特色與模式;綠色技術創新在長江經濟帶發展中得到了廣泛應用,推動了清潔生產和資源高效利用,為經濟結構升級提供了新動力(劉云強等,2018;蘇科等,2021)。同時,綠色金融機制的建設不斷完善,為綠色產業提供了資金支持,促進了綠色投資和可持續發展(祁芳梅等,2022)。在環境治理方面,長江經濟帶各省市加大了對污染治理的力度,取得了顯著的環境改善成果(周清香等,2021)。汪俠等(2020)認為,長江經濟帶省市間的合作機制日益加強,形成了綠色經濟發展的合力;郭炳南等(2021)總結了近年來長江經濟帶綠色經濟發展水平變化,即長江經濟帶整體的綠色經濟效率水平較低,上游、中游和下游區域基尼系數分別呈現下降、增加、上升趨勢。這些特點共同構成了長江經濟帶綠色經濟發展的獨特面貌,為推動中國生態文明建設和可持續發展目標的實現提供了有益經驗。(3)長江經濟帶綠色經濟影響因素。張智光等(2023)指出,林業是綠色經濟的重要組成部分,林業經濟的可持續發展為當地區域提供了綠色就業機會;陳思杭等(2022)通過實證分析綠色技術進步、環境規制與綠色經濟發展之間的相互關系,得出環境規制與綠色技術進步對綠色經濟發展有長期正向促進作用;吳遵杰等(2021)指出,科技水平、技術進步、教育投入與環境規制對長江經濟帶綠色經濟效率有正向促進作用,產業結構與對外開放水平對長江經濟帶綠色經濟效率具有負面抑制作用。長江經濟帶橫跨東中西部三大區域,其綠色經濟樣本代表性和典型性較強,故基于數據可獲得性與完整性等因素,選取長江經濟帶各省市為研究對象,研究其綠色經濟高質量發展水平,有助于更好地把握中國整體綠色經濟發展格局。

綜上所述,國內外學者對綠色經濟高質量發展等研究開展了大量的工作,但仍然存在一些不足之處:(1)現有的評價研究多集中在經濟、社會、環境三個維度,對五大發展理念維度關注不足,缺乏對各指標權重的細致分析,可能導致評價結果的片面性和不準確性。(2)評價方法方面,研究過于依賴單一方法,熵值法的廣泛應用在長江經濟帶綠色經濟高質量發展評價中尚未有明確的實證案例支持。(3)長江經濟帶綠色經濟高質量發展研究方面,當前研究尚未充分考慮區域異質性與協同性,對于省市間差異性及合作機制等方面研究仍較為有限。鑒于上述不足,本文全面建立五大發展理念的綜合評價指標體系,通過引入熵值法提高評價結果的客觀性和準確性。同時,在長江經濟帶綠色經濟高質量發展研究中,將充分關注空間異質性和時間異質性,探索不同省市的綠色經濟發展特點。此外,通過合理權衡省市間的差異性與合作機制,以期為推動中國生態文明建設和實現可持續發展目標提供更為有益的實證支持。

3理論分析框架與研究方法

通過分析五大發展理念概念、學理邏輯關系及其在指標構建方面的應用,基于五大發展理念,從創新、協調、綠色、開放、共享五個維度建立長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展水平評價指標體系,運用熵值法對長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展水平進行分析,探究其綠色經濟高質量發展的時間與空間變化。

3.1五大發展理念的概念與應用

黨的十八屆五中全會提出創新、協調、綠色、開放、共享的發展理念,旨在指導和推動中國社會經濟發展朝著更加協調、可持續、創新、開放、共享的方向發展。從中國所處的時代背景出發,創新是驅動社會發展的第一動力,協調是實現社會健康發展的內在要求,綠色是推動人類社會可持續發展的必要條件,開放是實現中國和其他國家的共同發展,共享是惠及全體社會成員的本質要求(陳金龍,2016;劉偉,2017)。五大發展理念是對科學發展觀的進一步豐富和發展,是中國共產黨發展理論的升華(韓振峰,2016;馮俊,2016);五大發展理念是中國共產黨對發展規律的科學把握,是對經濟社會的深刻認識(顏曉峰,2016)。從五大發展理念的應用上看,五大發展理念開拓了治國理政新方略。熊曉林等(2016)指出,五大發展理念不僅著眼于現實、放眼于未來,更拓展了中國特色社會主義治國理政新方略;黃文俊(2018)指出,牢固樹立并切實貫徹“五大發展理念”是關系我國發展全局的一場深刻變革。此外,五大發展理念在學術領域亦得到了廣泛應用。楊新洪(2017)基于五大發展理念制定指標體系,評價深圳經濟社會發展情況;仇榮山等(2023)利用五大發展理念構建區域海洋經濟高質量發展指標體系。總而言之,五大發展理念可以運用到國家、社會、生活與學術等各方面。故本文基于五大發展理念選取長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展水平評價指標,有助于全面衡量綠色經濟發展水平,實現經濟、社會和環境的可持續性發展綜合目標。

3.2五大發展理念的學理邏輯關系

五大發展理念構成了中國特色社會主義事業發展的總體指導思想,作為一種新的發展觀,其內在邏輯關系體現了一個有機系統的整體,包含著科學的世界觀和方法論(王鈺鑫等,2016)。在理論角度上,五大發展理念的邏輯關系表現為創新、協調、綠色、開放、共享的相互依存,分別擔任著發展的第一動力、內在要求、必要條件、必由之路和本質要求的角色(李建華等,2019)。在實踐角度上,五大發展理念的邏輯關系表現為創新解決發展動力問題,協調解決發展不平衡問題,綠色解決人與自然和諧問題,開放解決內外聯動問題,共享解決社會公平正義問題,共同構成一個系統化的邏輯體系(王鈺鑫等,2016)。從理論和實踐相統一的邏輯看,五大發展理念是中國特色社會主義理論框架下的一次綜合性創新和升華,代表了中國共產黨對發展規律、執政規律以及社會主義建設規律的深刻認識(齊衛平,2016),不僅是對中國共產黨執政規律的新闡釋,更是對人類社會發展規律的深刻理解,為中國特色社會主義發展指明了前進的方向(鄭麗娟等,2020)。這一理論的提出不僅在理論上有力推動了中國特色社會主義的發展,也為我國在全球事務中發揮更為重要的作用提供了有力支撐(史丹等,2019)。基于此,構建五大發展理念邏輯關系,如圖1所示。五大發展理念構建了一個全面、協調、可持續的社會主義事業發展框架,為長江經濟帶省市的綠色經濟高質量可持續發展提供了有力的理論支撐。

3.3長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展水平評價指標體系構建

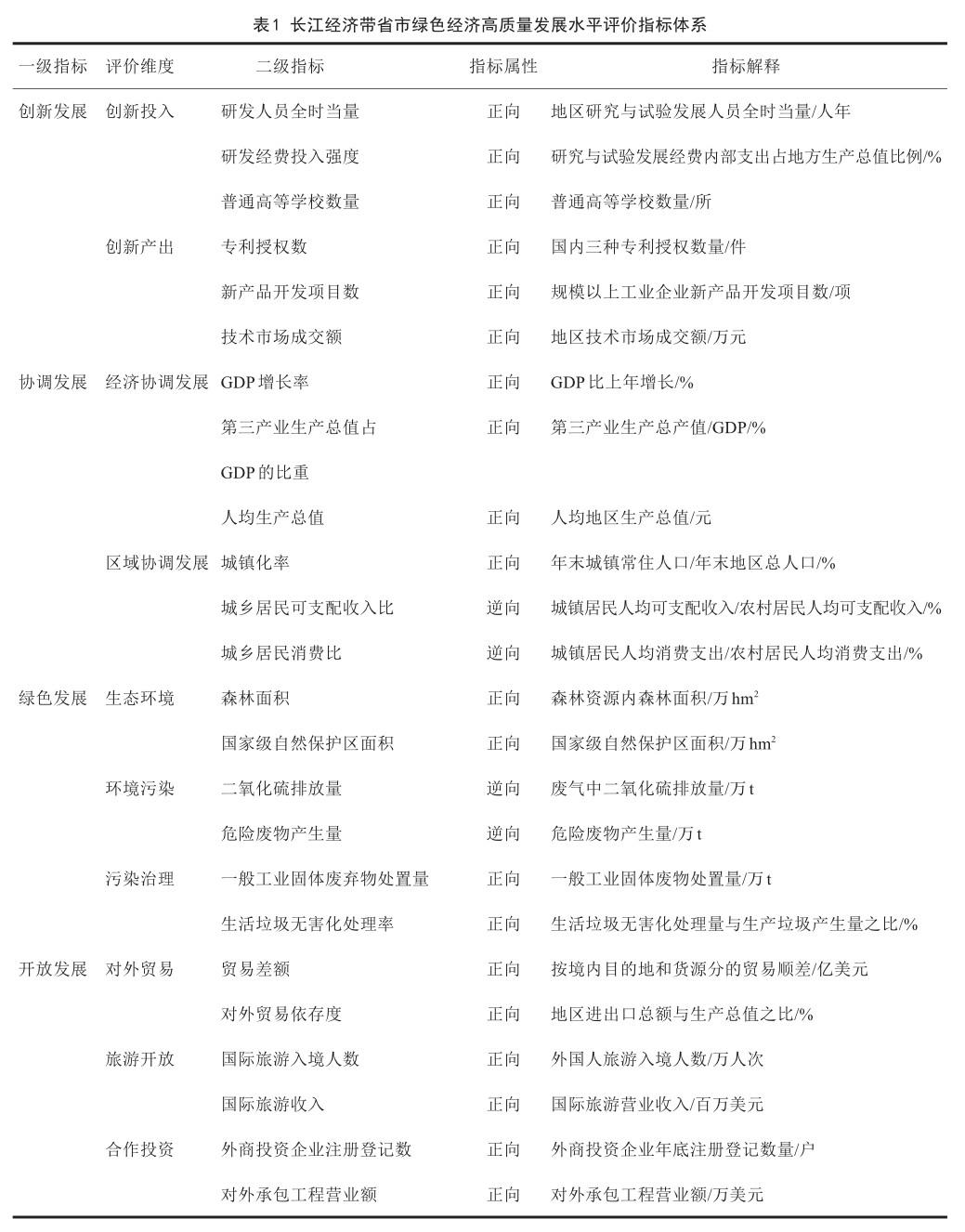

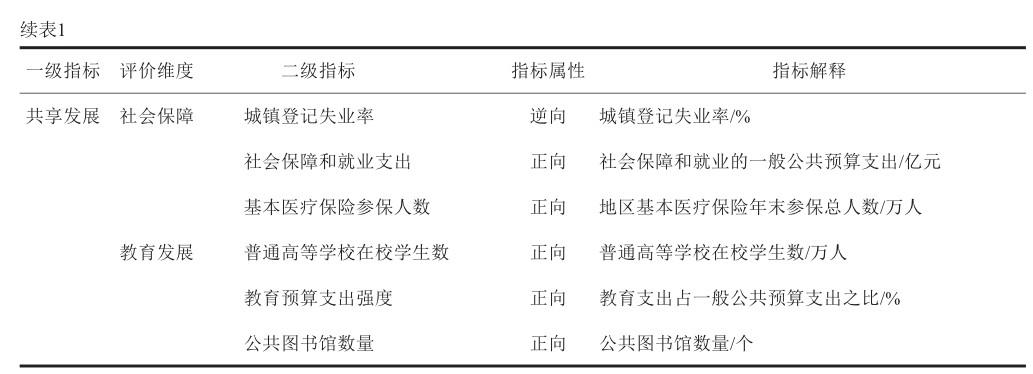

根據指標體系構建原則,結合近年來長江經濟帶綠色經濟發展相關政策文件,基于已有研究的指標選取基礎,從五大發展理念的創新、協調、綠色、開放、共享五個維度構建長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展評價指標體系。

3.3.1指標體系構建依據

本文從政策文件和指標文獻兩個方面提取依據,構建長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展水平評價指標體系。

(1)政策文件依據。2014年頒布的《關于依托黃金水道推動長江經濟帶發展的指導意見》指出,要依托長江黃金水道,推動上中下游地區協調發展,構建橫貫東西、經濟高效、生態良好的長江經濟帶(沈尚,2016)。2016年出臺的《長江經濟帶發展規劃綱要》,確立了長江經濟帶“一軸、兩翼、三極、多點”的發展新格局,著力構建長江經濟帶東西雙向、海陸統籌的對外開放新格局(周泓等,2016)。近年來,隨著“十四五”長江經濟帶發展“1+N”規劃政策體系和《深入打好長江保護修復攻堅戰行動方案》等政策出臺,長江經濟帶的生態環境系統保護修復愈發受到重視,政策文件中提到要全面貫徹落實科學污染治理,推動經濟綠色低碳發展,促進城鄉區域協調發展、保護傳承弘揚長江文化等內容(劉保林,2021;常紀文,2022)。這些政策文件為評價長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展水平提供了清晰的政策背景,文件中多次提及創新驅動、城鎮化、對外開放、綠色生態、協調發展、資源共享、生態環保與污染治理等關鍵詞,為確保后續研究的科學性和可操作性,本文將上述高頻關鍵詞作為指標體系構建的參考依據。

(2)指標文獻依據。關于長江經濟帶綠色經濟高質量發展的相關評價中,學者們針對綠色經濟與經濟高質量發展水平等不同研究對象,劃分了不同的指標維度。Growth等(2011)以經濟、環境、社會三個指標維度評價發展中國家的綠色增長水平,石震等(2018)通過經濟結構、經濟發展效益、經濟運行質量維度來評價綠色經濟發展。在此基礎上,學者們不再將評價指標局限于單個經濟指標或傳統的經濟、社會、環境指標維度上,如歐進鋒等(2020)、劉波等(2020)利用創新、協調、綠色、開放、共享五個維度來劃分指標維度,以此來建立指標體系評價經濟高質量發展水平。而綠色經濟高質量發展是一種具有豐富內涵的綜合性概念,以長江經濟帶省市為研究對象,不能僅僅關注綠色發展與經濟發展,區域協調、創新與共享發展亦是長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展的關鍵要素。故本文通過梳理國內外研究,參考學者們的指標選取與研究結果,以五大發展理念的創新、協調、綠色、開放、共享作為指標劃分維度,并從中選取相關二級指標,構建長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展水平評價指標體系。

3.3.2指標選擇

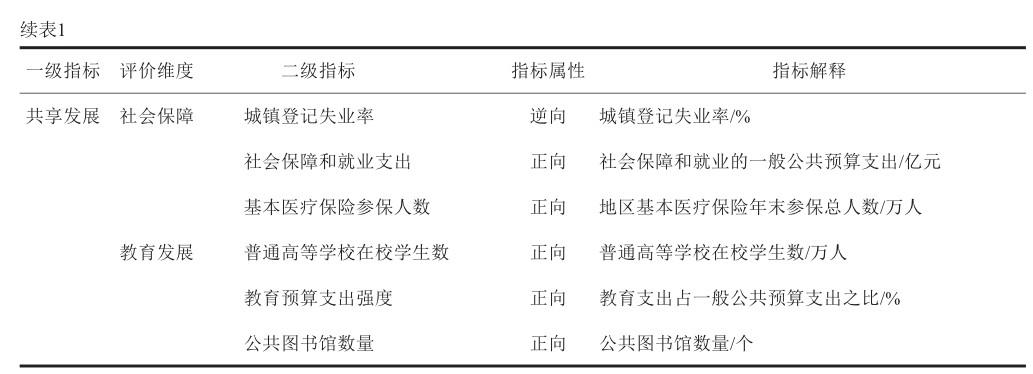

立足長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展的階段性特征,依照指標選取的系統性、代表性、可比性、可持續性、可操作性和科學性原則,從五大發展理念的創新、協調、綠色、開放、共享五個維度構建了包含5個一級指標和30個二級指標的長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展評價指標體系,如表1所示。

(1)創新發展。創新是第一動力,是引領長江經濟帶綠色經濟高質量發展的關鍵。創新是制約長江經濟帶綠色經濟高質量發展的關鍵點,迫切需要加快實施創新驅動戰略提高長江經濟帶綠色經濟效率。故通過創新投入與創新產出兩個評價維度確立了研發人員全時當量、研發經費投入強度、普通高等學校數量、專利授權數、新產品開發項目數與技術市場成交額6個二級指標(汪凌等,2023b)。

(2)協調發展。協調是高質量發展的內在要求,區域發展不平衡不充分是新發展階段中國社會主要矛盾之一,長江經濟帶的協調與高質量一體化發展是推動區域板塊間融合發展的關鍵。因此,從經濟協調發展與區域協調發展兩個評價維度選取GDP增長率、第三產業生產總值占GDP的比重、人均生產總值、城鎮化率、城鄉居民可支配收入比與城鄉居民消費比(石震等,2018;劉波等,2020)6個二級指標來衡量綠色經濟高質量發展中的協調性水平。

(3)綠色發展。綠色是可持續性發展的必要條件,是生態與經濟協調發展的基本特征。長江流域珍稀瀕危植物約占全國的40%,水庫、河湖等濕地面積約占全國的20%,推動長江經濟帶綠色高質量發展有助于深入了解該地區的生態環境現狀、環境問題和可持續發展策略。通過生態環境、環境污染與污染治理三個評價維度確定6個二級指標,分別為森林面積、國家級自然保護區面積、二氧化硫排放量、危險廢物產生量、一般工業固體廢棄物處置量、生活垃圾無害化處理率(Growth et al., 2011;邢霞等,2023)。

(4)開放發展。開放是經濟繁榮發展的必由之路,黨的二十大報告指出“必須全面貫徹新發展理念,堅持高水平對外開放”,長江經濟帶作為我國對外開放的重點區域,對于構建東西雙向互濟、陸海內外聯動的全面開放新格局具有重要作用。從對外貿易、旅游開放、合作投資三個評價維度,選定貿易差額、對外貿易依存度、國際旅游入境人數、國際旅游收入、外商投資企業注冊登記數、對外承包工程營業額為對應的6個二級指標(張震等,2019;歐進鋒等,2020),更好地反映長江經濟帶省市綠色經濟對外開放水平。

(5)共享發展。共享是我國社會主義的本質要求,綠色經濟高質量發展目的在于產生更多社會福利與生態福利,造福人民和自然。新發展階段下,綠色經濟高質量發展更強調人民共享發展果實,不斷滿足人民日益增長的美好生活需要。故從社會保障與教育發展兩個評價維度,選取城鎮登記失業率、社會保障和就業支出、基本醫療保險參保人數、普通高等學校在校學生數、教育預算支出強度、公共圖書館數量6個二級指標來衡量共享發展水平(錢麗等,2023)。

3.4研究方法

采用熵值法計算長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展各評價指標權重,確保評價指標賦權具有客觀性而不受主觀因素影響。

3.4.1指標權重測度方法選擇

梳理相關文獻研究可知,綠色經濟高質量發展評價的方法主要有主觀賦權法、層次分析法、主成分分析法和熵值法。主觀賦權法是一種常用的指標權重確定方法,依賴于專家和決策者的主觀判斷和經驗,但權重的確定依賴于專家主觀判斷,可能存在個人偏見或主觀因素的影響,不能兼顧客觀環境,導致評價結果不夠客觀和準確(李剛等,2017);層次分析法(Analytic Hierarchy Process, AHP)是一種常用的多準則決策方法,用于確定不同準則之間的權重和選擇最佳方案,然而該方法可能存在主觀因素的影響,不利于評價的客觀真實性;主成分分析法(Principal Component Analysis, PCA)是一種常用的多變量數據降維和特征提取的方法,適用于多指標決策問題,但主成分通常難以直接解釋,不如原始指標具有直觀的實際意義(任靜,2012);熵值法(Entropy Method)是一種常用的權重確定方法,適用于多指標決策問題。相較于其他方法,熵值法不需要專家主觀判斷,可以減少主觀性帶來的影響,考慮指標之間的多樣性和分散程度,能夠更好地反映指標之間的差異(朱喜安等,2015),有助于更客觀地評價不同省市的綠色經濟發展水平(劉智慧等,2016)。因此,本文使用熵值法計算綠色經濟高質量發展水平評價指標的權重。

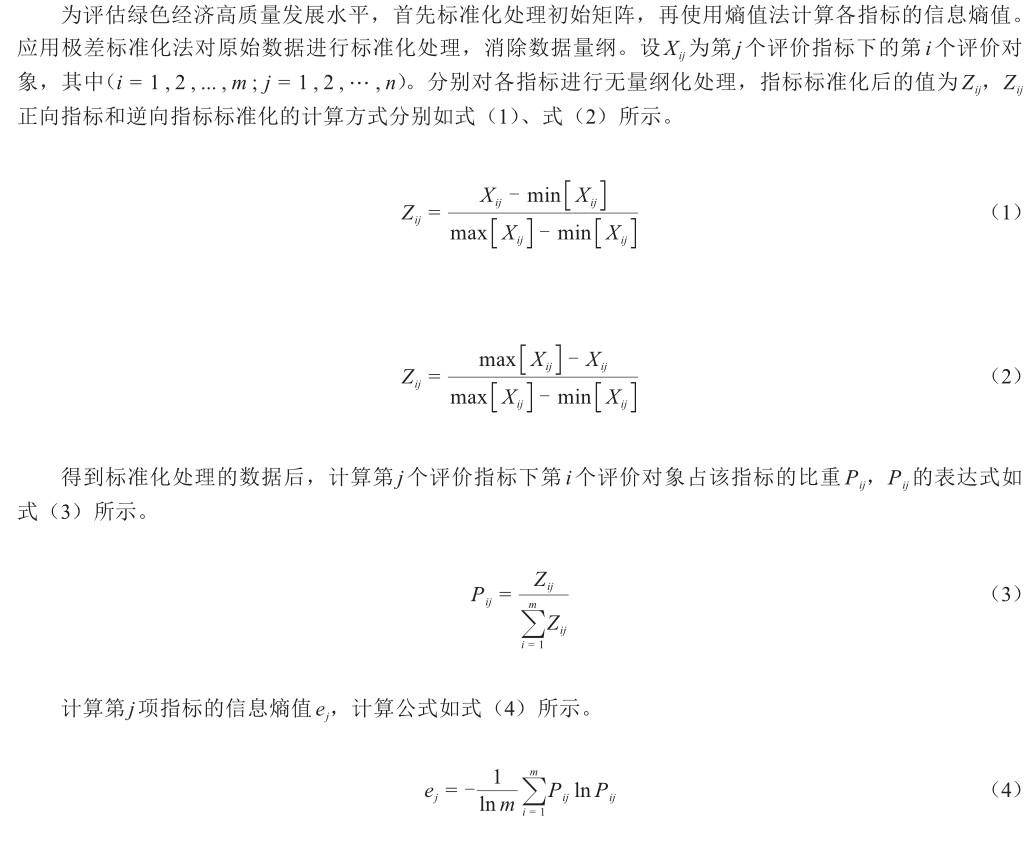

3.4.2熵值法計算步驟

4數據來源與描述性統計

本文以長江經濟帶11個省市(上海、江蘇、浙江、安徽、江西、湖北、湖南、重慶、四川、貴州和云南)為研究對象,通過統計年鑒等獲得研究數據,對選取的變量進行描述性統計分析。

4.1數據來源

長江經濟帶是我國縱深最長、覆蓋面最廣、影響最大的黃金經濟帶,在我國區域發展格局中具有極其重要的地位和作用,本文以長江經濟帶11個省市為研究對象,選取2011—2021年相關指標數據,數據來源于《中國統計年鑒》《中國城市統計年鑒》《中國科技統計年鑒》《長江經濟帶統計年鑒》《中國貿易外經統計年鑒》《中國環境統計年鑒》及相關省市統計年鑒,其中缺失數據用插值法補齊。

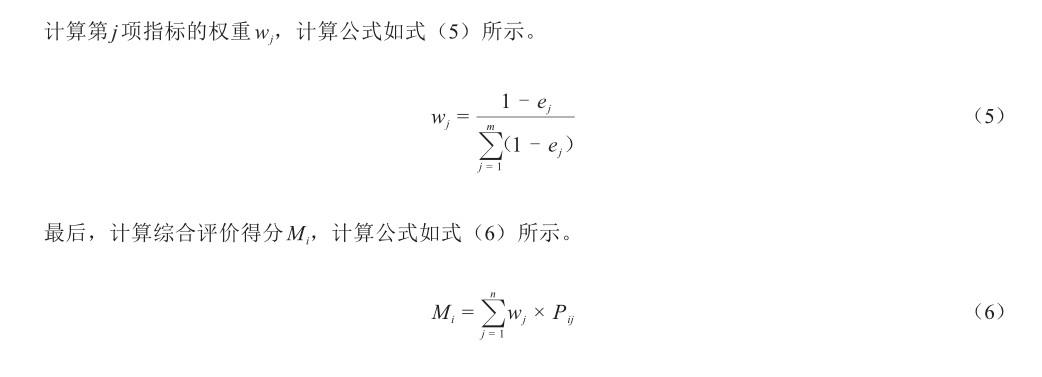

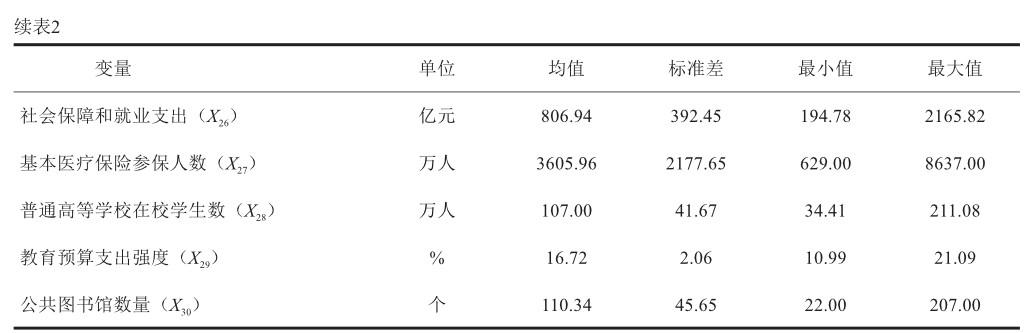

4.2描述性統計

基于已構建的長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展評價指標體系,對2011—2021年間相關的指標數據進行描述性統計分析,原始數據描述性統計分析結果如表2所示。其中,X1~X6是創新發展指標,從整體來看,指標體系內各指標差異顯著,其中研發人員全時當量(X1)、專利授權數(X4)和新產品開發項目數(X5)有較為顯著的標準差,反映各地區的創新發展有較大差異。X7~X12是協調發展指標,2011—2021年長江經濟帶省市的人均生產總值為60446.23元,接近于2021年的全國人均生產總值80976元,表明所選擇的長江經濟帶數據具有典型的綠色經濟特色。GDP增長率(X7)均值為8.69%,即在2011—2021年之間每年GDP都在以8.69%的速率穩定增長,這和我國經濟發展形勢相符。同理,第三產業生產總值占GDP的比重(X8)、城鎮化率(X10)、城鄉居民可支配收入比(X11)、城鄉居民消費比(X12)都處于整體上升趨勢,說明我國城鄉差距與收入差距正在一步步縮小,協調性愈來愈好。X13~X18是綠色發展指標,其中差異較大的指標為森林面積(X13)和一般工業固體廢棄物處置量(X17),顯示出近年來環境改善成效顯著,但不同地區之間仍有差異。X19~X24是開放發展指標,其中外商投資企業注冊登記數(X23)和對外承包工程營業額(X24)表現出較大的差異,可能是由于地區不同的經濟政策導致外商投資和對外承包工程的發展態勢不同,也可能受到國際市場需求和國外投資環境的影響。X25~X30是共享發展指標,基本醫療保險參保人數(X27)均值為3605.96萬人,比最小值629.00萬人約多了五倍,教育預算支出強度(X29)均值為16.72%,公共圖書館數量(X30)平均有110.34個,顯示出我國在醫療、教育等方面不斷突破,反映了我國社會資源和服務的共享情況穩中向好,與我國共同富裕發展形勢的事實相符。

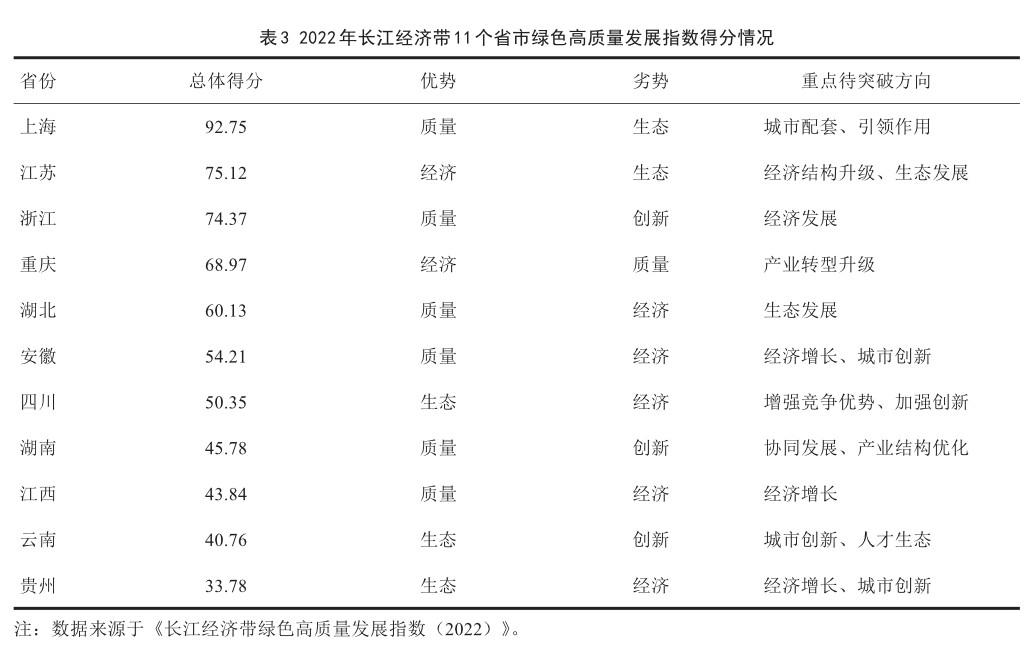

4.3典型事實分析

2022年長江經濟帶11個省市綠色高質量發展指數得分情況如表3所示。從表3中可知,2022年長江經濟帶省市綠色高質量發展水平整體呈現下中上游階梯型發展態勢。表3和《長江經濟帶綠色高質量發展指數(2022)》的數據顯示,上海以龍頭優勢領先于其他省市,在整體發展上呈現相對均衡,質量發展水平較高,但生態發展方面還有待加強。江蘇經濟發展水平顯著,2022年全省GDP居全國第二位,人均GDP位居全國之首。浙江在質量和創新方面表現優異,共同富裕示范區的推進將帶來更顯著的經濟成果。重慶需關注產業升級和新舊動能轉化,湖北應加強綠色發展。安徽在未來發展中應明確定位,發揮優勢。四川可利用成渝雙城圈機遇,注意解決內部極化問題。湖南需加強城市創新和產業創新,江西在經濟增長方面有待突破。云南、貴州、四川三省可鞏固脫貧成果,推動經濟和城市發展創新。基于長江經濟帶11個省市的綠色高質量發展水平分析為本文提供了具體的數據支撐,可進一步探究長江經濟帶省市間的綠色經濟發展水平差異原因,為政府等主體機構制定決策提供依據參考。

5實證分析

基于2011—2021年長江經濟帶11個省市相關指標數據,運用熵值法對長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展水平分別進行綜合評價、五大維度評價以及下游、中游、上游地區比較評價分析,并進行異質性分析。

5.1面板數據相關檢驗

在進行實證研究之前,對評價指標體系的各變量使用方差膨脹因子進行多重共線性檢驗,結果表明,指標體系中各指標的方差膨脹因子最大值為4.13,最小值為2.56,均值為2.83,全部小于5,意味著不存在多重共線性問題。

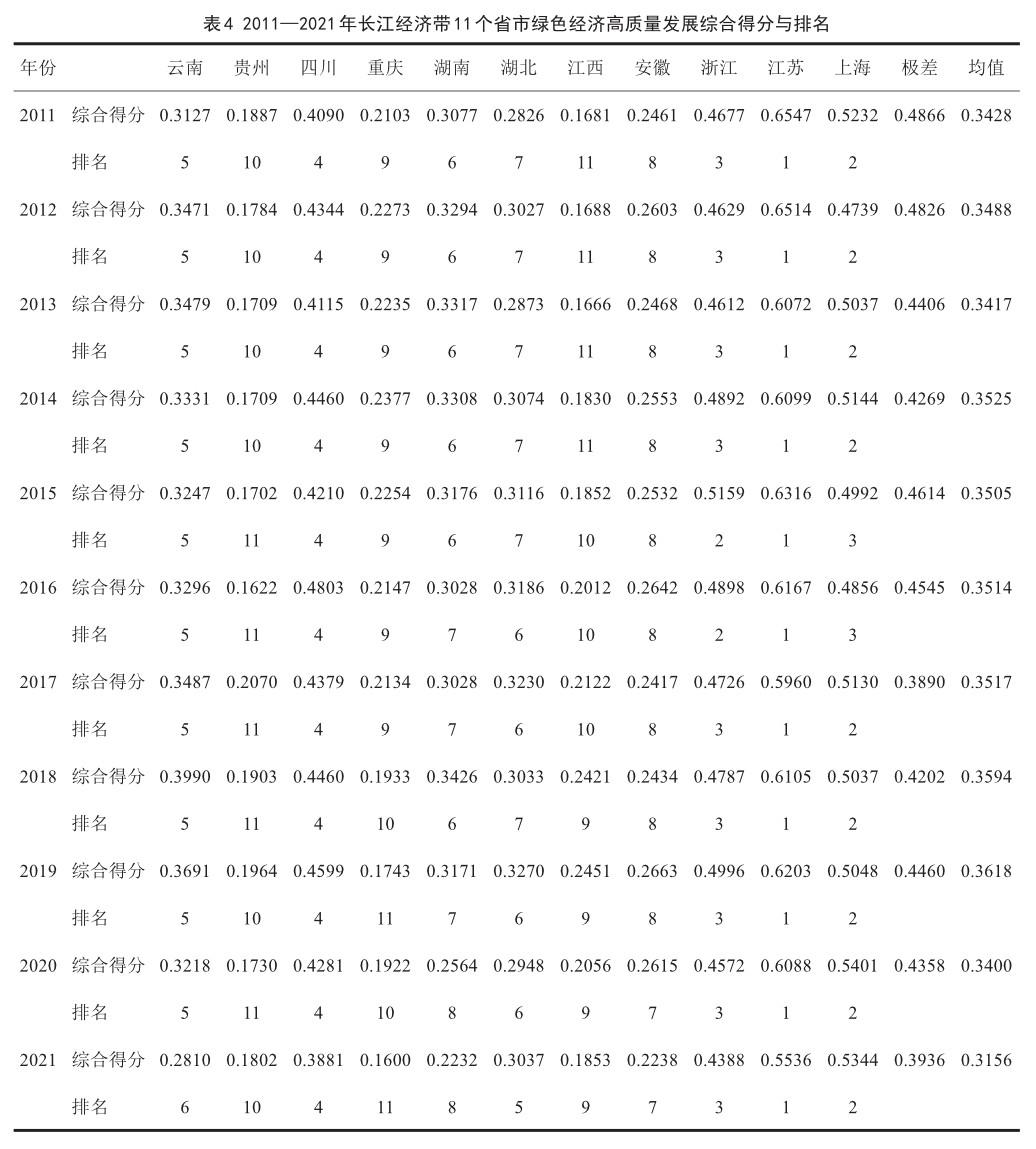

5.2長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展水平綜合評價

測算2011—2021年長江經濟帶11個省市綠色經濟高質量發展綜合得分與排名結果如表4所示。2011—2019年期間,綠色經濟高質量發展綜合得分均值總體呈現上升趨勢,于2019年達到最高值,為0.3618;2020—2021年期間,由于國內外疫情形勢嚴峻,長江經濟帶省市綠色經濟發展受到嚴重影響,2021年的綜合得分均值降到最低,為0.3156。觀察綜合得分極差值,最大為2011年的0.4866,最低為2017年的0.3890,可見2011—2017年期間長江經濟帶各省市綠色經濟發展差距在不斷縮小,2018—2021年期間的極差值保持在0.38~0.45的范圍內浮動,區域間發展不平衡不充分現象仍然存在。比較長江經濟帶11個省市綠色經濟高質量發展綜合得分,2011—2021年長三角城市的江蘇、上海、浙江的綠色經濟高質量發展綜合得分較高,始終位于前3名,排名較為穩定,綜合得分介于0.4388~0.6547之間,是長江經濟帶綠色經濟發展的核心區域,其中江蘇排名長期維持在第1名,而長江中上游的江西、貴州的綠色經濟高質量發展綜合得分排名較低,在9~11名之間徘徊,其綠色經濟發展水平較為落后。分別將2011—2021年間的長江經濟帶下游、中游、上游地區的綜合得分進行匯總,得出下游、中游、上游地區的總體綜合得分區間分別為1.7506~1.8999、0.7122~0.8880、1.0093~1.2286,長江經濟帶下游地區的總體綜合得分高于長江經濟帶中游、上游地區,長江經濟帶省市的綠色經濟高質量發展水平存在明顯的“東西”差距。這可能是因為東部地區相對發達,擁有更多的自然資源和資本積累,科技創新水平較高,政策支持力度也更大,而西部地區則可能受限于自然條件、基礎設施建設和科技水平等方面的制約,導致綠色經濟發展相對滯后,故而上中下游地區呈梯度遞減格局(黃磊等,2019)。

5.3長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展五大維度評價

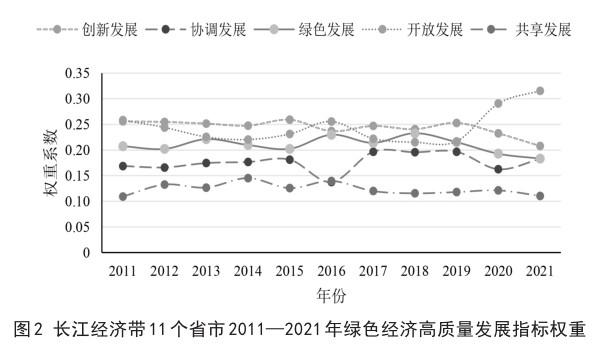

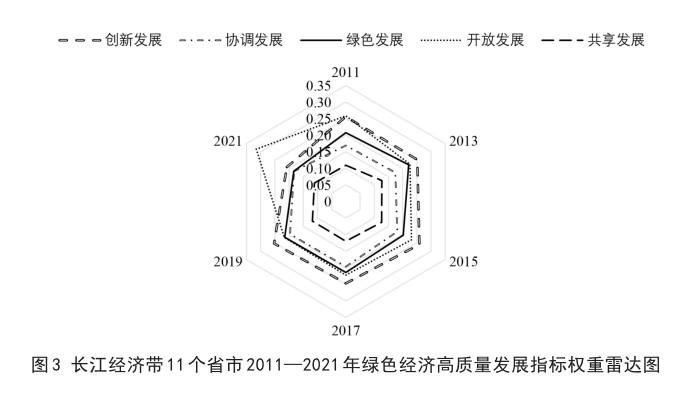

通過實證研究計算整理得到長江經濟帶11個省市2011—2021年綠色經濟高質量發展指標權重與雷達圖,分別如圖2、圖3所示。

圖2從五大發展維度分析長江經濟帶11個省市綠色經濟高質量發展的變化趨勢。從整體來看,創新、協調、綠色、共享發展指標的權重變化較為平穩,開放發展指標權重波動幅度較大,權重曲線呈現“W”型結構,其權重從2019年的0.2170增長至2021年的0.3157,由于疫情影響,2020年的國際貿易與旅游出現重大波動,使得長江經濟帶省市更加重視開放發展。創新是引領綠色經濟發展的第一動力,2011—2021年期間,創新發展指標權重占比較高,呈“M”型結構,可看出長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展的核心引擎是創新發展,創新為經濟發展綠色轉型提供了基礎保障。綠色發展指標權重波動幅度較小,在0.1833~ 0.2328之間浮動,呈“W”型結構,而2018—2021年期間的權重呈現逐年下降趨勢,生態環境治理需進一步落實,為綠色經濟高質量發展奠定生態基礎。協調發展指標權重明顯低于綠色發展,呈現“M”型分布,2016年發布《中華人民共和國國民經濟和社會發展第十三個五年規劃綱要》之后,2017年的協調發展權重開始上升。同時,由長江經濟帶11個省市綠色經濟高質量發展綜合水平比較評價可知,長江經濟帶省市綠色經濟發展存在“東西”地區差異,區域間發展不平衡不充分。共享發展指標權重在五個維度之間所占權重最低,權重曲線呈“M”型結構,其權重值位于0.1093~0.1453區間,對于綠色經濟高質量發展的貢獻率最小,其中的資源配置不均衡、產業協同不足、人才流動和培養不暢等問題亟待解決。

圖3的雷達圖反映出長江經濟帶11個省市綠色經濟高質量發展的五大子系統內部差異。2011—2021年期間,長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展的開放發展權重隨著時間而不斷變化,其差異性最大,其次是創新發展,而后依次是綠色發展、協調發展,相較而言,共享發展差異性較小,在這11年間的權重變化波動不大。可能的原因在于:各省市的自然資源、對外交通聯系、經濟發展水平、重點產業方向等方面存在一定的差異,使得開放發展能力的表現也存在著一定的差異。而現在正處于向第二個百年目標奮進的階段,各省市間的共享發展差異不會太大(李夢欣等,2019)。由此說明,長江經濟帶各省市綠色經濟高質量發展的共享發展上升空間很大,需重點提升部分欠發達省市的綠色經濟共享與協調發展能力,堅持生態優先,以創新為手段,不斷開放發展,縮小長江經濟帶各省市綠色經濟高質量發展水平差距。

5.4長江經濟帶下游、中游、上游地區綠色經濟高質量發展比較評價

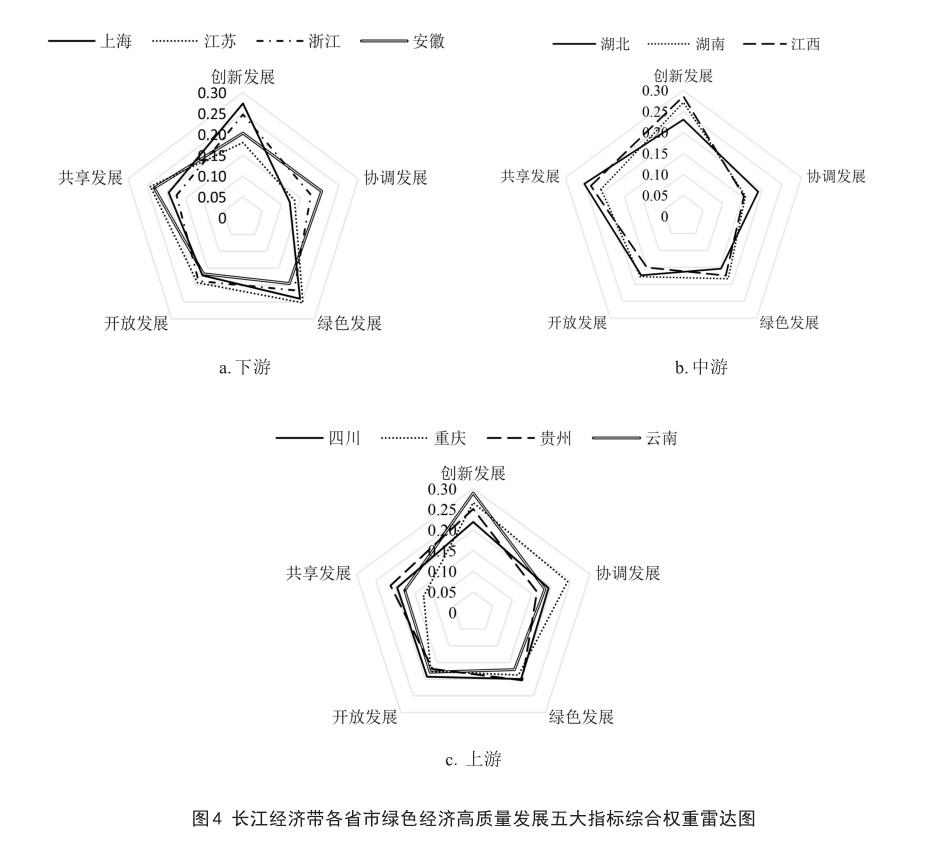

應用熵值法測算出長江經濟帶各省市2011—2021年綠色經濟高質量發展的五大維度指標綜合權重,并繪制雷達圖,如圖4所示,分別對長江經濟帶下游、中游、上游地區綠色經濟高質量發展水平進行綜合評價,繪制長江經濟帶下游、中游、上游地區綠色經濟高質量發展雷達圖(圖4a、圖4b、圖4c),評價長江經濟帶11個省市的綠色經濟高質量發展過程中五大發展維度的優劣勢和基本情況。

從圖4a比較上海、江蘇、浙江與安徽的綠色經濟高質量發展水平,上海綠色經濟的創新發展指標權重最高,創新能力較為領先,綠色發展稍落后于江蘇,協調發展指標權重最低,與其他三省有較大差距,是上海綠色經濟高質量發展的短板。較之于長江經濟帶下游其他省市,江蘇的共享、綠色、開放發展指標權重最高,在其綠色經濟高質量發展中做出了較大貢獻,創新發展較為落后。浙江綠色經濟五大維度的發展較為平穩,在創新發展上領先于安徽與江蘇。安徽的五大維度指標權重分布最為平穩,協調發展維度優于其他省市,綠色發展和開放發展與其他省市相比仍有一定差距。

從圖4b比較湖北、湖南與江西的綠色經濟高質量發展水平,湖北的共享發展與協調發展領先于湖南和江西,創新發展和綠色發展的指標權重較低,可加大創新發展與綠色發展投入,助力湖北省綠色經濟高質量發展。湖南綠色經濟的開放發展與綠色發展維度較為領先,但與湖北和江西的差距不大,共享發展指標權重較低,有一定的進步空間。江西的創新發展指標權重最高,可看出2011—2021年綠色經濟發展中,創新發展發揮了重要作用,江西的協調發展與開放發展較差,需加強頂層設計,促進五大維度均衡發展。

從圖4c比較四川、重慶、貴州與云南的綠色經濟高質量發展水平,四川的綠色經濟發展較為平穩,其開放發展相對領先,其余四大維度發展與其他省市水平較為接近。重慶綠色經濟的五大維度發展差異較大,其協調發展遙遙領先于其他三省,共享發展卻遠落后于其他三省。貴州的綠色發展和共享發展較為優異,協調發展是其短板,創新發展與開放發展水平與其他省市接近。云南在創新發展維度較為突出,綠色發展明顯落后于其他省市。

綜合比較長江經濟帶下游、中游、上游地區綠色經濟高質量發展水平,上海、江西、云南的創新驅動成效優異,安徽、四川、重慶的協調發展效益較為顯著,上海、江蘇、浙江的綠色發展較為領先,四川、江蘇、浙江的開放發展居前,湖北、江蘇、江西的共享發展程度較高。長江經濟帶各省市的創新發展指標所占權重較高,均重視綠色經濟創新發展,而開放發展是長江經濟帶各省市綠色經濟高質量發展的共同短板,各省市的開放發展指標權重均低于0.20,可能的原因在于:創新有助于提高長江經濟帶各省市的資源利用效率、降低環境影響,呼吁以創新引領發展(汪凌等,2023a)。同時,由于上游、中游、下游各地區資源稟賦、經濟結構等差異,可能受到地理位置、政策環境、交通條件、外部市場需求等因素的制約,長江經濟帶各省市的開放發展存在一定差異。

5.5異質性分析

為進一步研究五大發展因素對長江經濟帶上游、中游、下游地區綠色經濟發展水平的影響,以及不同時期內綠色經濟發展水平的異質性,分別對其進行空間異質性和時間異質性檢驗。其中,選取創新發展、協調發展、綠色發展、開放發展和共享發展作為解釋變量,綠色經濟高質量發展水平作為被解釋變量。

5.5.1空間異質性檢驗

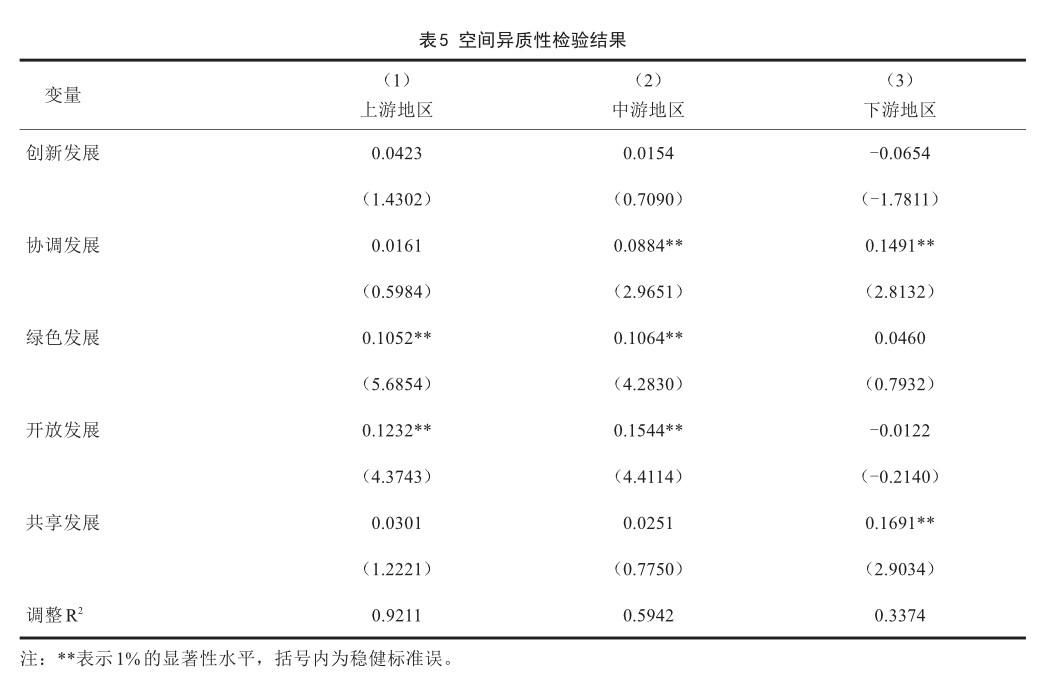

利用分組回歸法對長江經濟帶上游、中游和下游地區的綠色經濟發展水平進行空間異質性檢驗,結果如表5所示。

創新發展對長江經濟帶上游地區綠色經濟發展水平的影響較大,中游地區次之,下游地區最小,且三個地區的值都不顯著。可能的原因在于:上游地區更為依賴科技和創新體系,使得創新對其綠色經濟發展有更大推動作用。中游地區雖稍遜一籌,但仍具有一定實力,對綠色經濟的影響次之。下游地區創新投入相對滯后,使其對綠色經濟的影響較小。協調發展對中游地區影響最大,下游地區次之,而上游地區不顯著,可能由于湖北等中部地區處于中國內陸腹地,具有承東啟西、溝通南北、維系四方的戰略節點作用,更加注重協調發展,而下游的顯著性影響較小,可能是因為下游地區的產業、經濟等互補性較強。對于綠色、開放和共享發展變量,上游地區在綠色、開放方面表現較好,可能是因為其創新基礎促進了全方位的可持續發展。同時,綠色發展和開放發展對中游地區影響較大。下游地區在綠色和開放發展方面相對較弱,但在共享發展方面表現較好,可能由于下游地區的整體經濟形勢較好、城鎮化發展水平較高且資源開發強度大,需要更多的環境保護政策支持。從整體分析結果來看,下游地區的共享發展顯著性水平最高,而開放發展顯著影響著上游、中游地區的綠色經濟發展水平,因此可以認為共享發展和開放發展是促進長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展的重要途徑。

5.5.2時間異質性檢驗

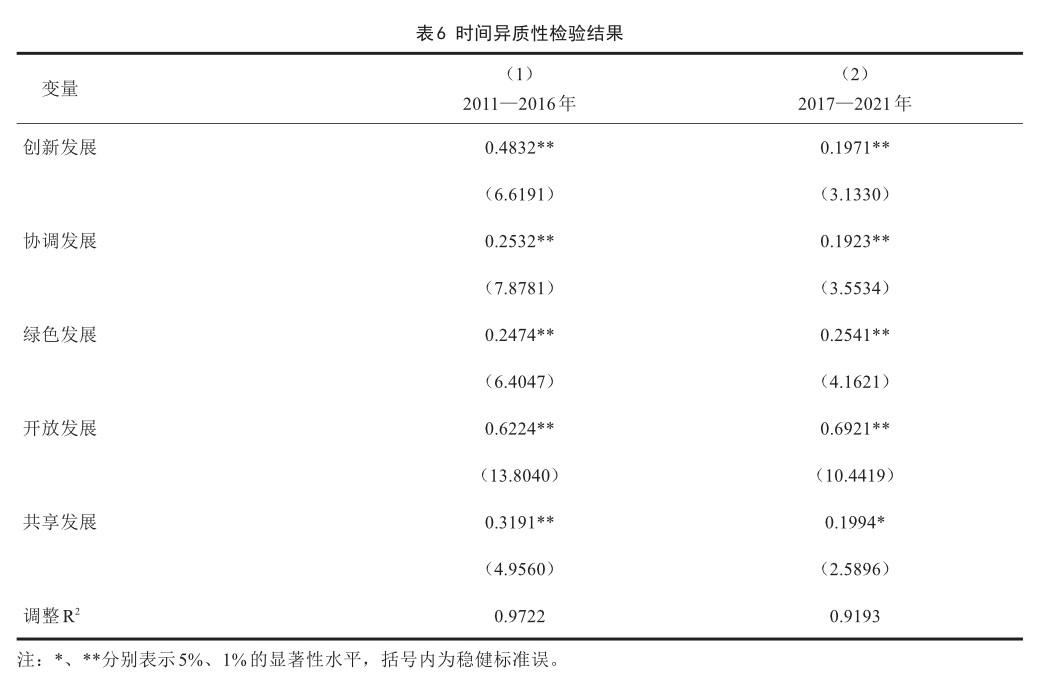

近年來,政府頒布了一系列長江經濟帶發展政策,通過有效的政策措施,長江經濟帶在實現經濟可持續增長、推動產業升級和提升環境可持續性等方面取得了顯著成就。本文主要研究2011—2021年長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展水平,而2016年明確出臺了《長江經濟帶發展規劃綱要》,因此時間異質性分析以2016年為時間節點,時間異質性檢驗結果如表6所示。

2011—2016年和2017—2021年兩個時間段內,五個變量對綠色經濟高質量發展水平均呈顯著正向影響,說明創新發展、協調發展、綠色發展、開放發展和共享發展變量在兩個時間段內均對長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展水平具有顯著正向影響。2011—2016年的創新發展、協調發展和共享發展對綠色經濟發展水平的影響較2017—2021年更加顯著,而2017—2021年的綠色發展和開放發展對綠色經濟發展水平的影響比2011—2016年更加顯著。這可能是因為2016年之前國家大力發展實體經濟,對長江經濟帶的發展重點主要集中在經濟增長、產業升級、基礎設施建設等方面,而2016年之后國家進一步采取一系列政策舉措和制度改革來保護長江經濟帶的生態環境,且近年來經歷世界百年未有之大變局加速演變,國內國際環境發生變化,使得長江經濟帶更加注重對外開放。

6結論、討論與政策啟示

本文以長江經濟帶11個省市為研究對象,基于五大發展理念視角建立長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展水平評價指標體系,測算出長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展水平,進一步比較分析得出研究結論,經過思考與討論,提出相關政策啟示。

6.1研究結論

基于五大發展理念評價長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展水平,得出四點結論。

第一,從綠色經濟高質量發展綜合水平來看,長江經濟帶省市的綠色經濟高質量發展水平呈“東高西低”的空間分布格局。2018—2021年極差值保持在0.38~0.45的范圍內浮動,區域間發展不平衡不充分現象仍然存在,江蘇、上海、浙江的綠色經濟高質量發展綜合得分始終位于前3名,江西與貴州的綠色經濟高質量發展綜合得分在9~11名之間徘徊。2011—2021年長江經濟帶下游、中游、上游地區的總體綜合得分區間分別為1.7506~1.8999、0.7122~0.8880、1.0093~1.2286,長江經濟帶下游地區的總體綜合得分高于中游和上游地區。

第二,從五大維度來看,長江經濟帶各省市綠色經濟發展的開放發展差異性最大,其次是創新發展,而后依次是綠色發展、協調發展,相較而言,共享發展差異性最小。長江經濟帶各省市2011—2021年的綠色經濟開放發展指標權重波動幅度較大,其權重值在0.2170~0.3157之間波動,權重曲線呈“W”型結構;創新發展指標權重占比較高,其權重值區間為0.2079~0.2592,呈“M”型結構;綠色發展指標權重波動幅度較小,其權重值區間為0.1833~0.2328,呈“W”型結構;協調發展指標權重值區間為0.1376~ 0.1966,明顯低于綠色發展,呈“M”型分布;共享發展指標權重區間為0.1093~0.1453,在五個維度之間所占權重最低,權重曲線呈“M”型結構。

第三,從長江經濟帶下游、中游、上游地區比較來看,開放發展是長江經濟帶各省市綠色經濟高質量發展的共同短板,創新發展是共同優勢。各省市在綠色經濟五大發展維度上各有優劣勢,上海、江西、云南的創新驅動成效優異,安徽、四川、重慶的協調發展效益較為顯著,上海、江蘇、浙江的綠色發展較為領先,四川、江蘇、浙江的開放發展居前,湖北、江蘇、江西的共享發展程度較高。而各省市的開放發展指標權重均低于0.20,開放發展存在明顯短板。

第四,從異質性分析結果來看,空間異質性檢驗結果顯示,下游地區共享發展顯著性水平最高,而開放發展顯著影響著上游和中游地區的綠色經濟發展水平,因此可以認為共享發展和開放發展是促進綠色經濟高質量發展的重要途徑。時間異質性檢驗結果表明,2011—2016年和2017—2021年兩個時間段內,五個變量對綠色經濟高質量發展水平均呈正向顯著影響,創新發展、協調發展和共享發展在2011—2016年間對綠色經濟發展水平的影響更顯著,而綠色發展和開放發展在2017—2021年間更顯著。

6.2討論

本文將研究視角聚焦于五大發展理念維度,探討長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展水平。在前人研究的基礎上,豐富并完善綠色經濟高質量發展評價指標體系,分析五大發展理念的學理邏輯關系,將五大發展理念有機融入研究框架設計中,拓展五大發展理念在綠色經濟發展評價中的應用,使得研究更具有理論深度。

(1)研究結果表明,長江經濟帶省市綠色經濟存在區域間發展不平衡不充分現象,呈“東高西低”的空間分布格局,這與郝國彩等(2018)、周杰文等(2018)的研究結論相符,這些研究均表明長江經濟帶綠色經濟效率水平呈下游、中游、上游地區依次遞減趨勢且存在顯著區域差異,不同之處在于本文基于五大發展理念將綠色經濟高質量發展水平細分為五個層次來評價,較之于張薇(2021)選取的資源、經濟、社會三個評價維度,本文更全面地從創新、協調、綠色、開放、共享五個維度考量綠色經濟發展水平,更有助于維護長江經濟帶的生態環境保護與可持續增長。

(2)實證檢驗發現,五大維度中的綠色經濟開放發展差異性最大,共享發展的差異性最小,較之于吳遵杰等(2021)指出對外開放會對長江經濟帶綠色經濟發展產生明顯抑制作用,以及盧小蘭等(2020)認為長江經濟帶各省市的共享發展近乎同步、其空間相關性和區域差異較小的結論,本文研究結果與兩者之間具有相似之處。

(3)進一步測算表明,開放發展是長江經濟帶各省市綠色經濟高質量發展的共同短板,上海、江西、云南的創新驅動成效優異,安徽、四川、重慶的協調發展效益較為顯著,上海、江蘇、浙江的綠色發展較為領先,四川、江蘇、浙江的開放發展居前,湖北、江蘇、江西的共享發展程度較高,這與袁亮等(2023)的研究結果大致相同,同時也體現跨區域協同合作發展較難,亟需建立跨區域協同發展機制,促進長江經濟帶省市區域平衡發展。

(4)異質性分析結果顯示,共享發展和開放發展對長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展具有顯著促進作用,創新發展、協調發展和共享發展在2011—2016年間對綠色經濟發展水平的影響更顯著,而綠色發展和開放發展在2017—2021年間更顯著。這與王軍等(2017)的結論相似,說明五大發展理念可以指導經濟穩定增長。而與王江濤等(2023)認為五大發展理念對于中國高質量發展水平同樣重要的結論存在差異,這可能是因為研究對象和數據維度不同,國家層面數據和長江經濟帶層面的數據存在一定差異,導致五大發展理念所產生的影響不同。

本文研究不足之處在于:第一,對長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展水平評價停留在省市整體區域層面,未進行細化的城市群評價與城市圈經濟效應分析,今后研究可以聚焦于長江經濟帶的幾大城市群,使其綠色經濟評價更加細致全面。第二,由于2011年之前的指標數據比較久遠且存在部分缺失,故僅選取了2011—2021年的數據進行分析研究,后續可隨時間推移來增加近年來的測度時間段,以便更清晰地觀察長江經濟帶省市綠色經濟發展水平的演變情況。

6.3政策啟示

基于五大發展理念研究長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展水平可以促進經濟—環境協調發展,有助于提高長江經濟帶在國際市場上的競爭地位。結合相關研究結論,提出四點政策啟示。

第一,構建跨區域協同發展機制,推動區域協調發展。本文研究結果顯示,長江經濟帶綠色經濟區域發展不協調,故亟需構建跨區域協同發展機制,推動區域協調發展。一方面,政府可設立跨區域合作機構,旨在促進各省市之間的信息共享、政策協調和資源整合;另一方面,應建立多層次、多領域的合作機制,加強省市間的合作與協調,通過共同制定區域發展規劃、推動跨區域產業鏈協同發展、加強基礎設施互聯互通等方式,引導長江經濟帶東部區域企業跨地區經營,面向中西部地區,加大綠色技術轉移轉化能力(廖文龍等,2020),促進資源要素的流動和優化配置,實現區域綠色經濟的協同發展。

第二,加強自然生態保護,強化林業監管和執法。長江經濟帶地區的生態環境始終是一個居高不下的重點問題,為有效維護生態平衡,亟需強化林業資源的監管和執法力度。加強森林資源的巡查和管理,確保林地的合理使用,防范非法砍伐和濫伐。同時,推動建立健全的生態補償機制,激勵林業企業采用可持續經營模式,鼓勵生態友好型的林業管理實踐(邱香等,2023)。此外,應加強對林業從業者的培訓,提高其對生態保護的認知,以實現林業的可持續發展,為整個生態系統的健康提供有力支持。

第三,建立綠色經濟合作平臺,加強國際合作與交流。通過實證研究可知,開放發展是長江經濟帶各省市綠色經濟高質量發展的共同短板,可設立長江經濟帶綠色經濟合作區或示范區,提供政策支持和創新環境,吸引國內外企業集聚,共同開展綠色經濟合作與創新。同時,各省市應積極參與國際環境保護和綠色經濟領域的合作與交流,借鑒和吸收國際先進的經驗和技術,與國際組織、跨國企業和外國政府建立合作關系,開展技術引進、項目合作和人才交流,提升綠色經濟的國際競爭力。

第四,建設共享綠色產業園區,推動綠色技術融合共享。研究結果證明,共享發展的差異性與貢獻率最小。可通過建設共享綠色產業園區,打造綠色供應鏈和循環經濟體系,促進企業之間的資源共享和協同發展,降低環境成本和資源浪費,實現綠色產業的高效利用和共同發展。同時,建立綠色技術創新聯盟或平臺,促進省市與企業之間綠色技術融合和共享交流,通過合作研發、技術轉移和專利共享,加快綠色技術的應用和推廣,促進綠色技術的研發與升級,實現技術的融合和共享,進而推動長江經濟帶省市綠色經濟高質量發展,邁向資源融合共享、環境融合共贏和社會共同發展的未來。

參考文獻

常紀文.深入打好長江保護修復攻堅戰進一步促進長江流域綠色發展[J].中國環境監察, 2022(12):34-36.

陳國生.湖南省經濟高質量發展水平測度及影響因素研究——基于面板數據模型[J].湖南社會科學, 2022, 214(6):58-63.

陳金龍.五大發展理念的多維審視[J].思想理論教育, 2016(1):4-8.

陳思杭,雷禮,周中林.環境規制、綠色技術進步與綠色經濟發展——基于長江經濟帶11省市面板數據的實證研究[J].科技進步與對策, 2022, 39(10):52-60.

馮俊.五大發展理念是對科學發展觀的新突破新發展[J].中國浦東干部學院學報, 2016, 10(1):5-9.

郭炳南,唐利,張浩.長江經濟帶綠色經濟效率的區域差異與隨機收斂[J].生態經濟, 2021, 37(11):46-53.

郭顯光.熵值法及其在綜合評價中的應用[J].財貿研究, 1994(6):56-60.

韓振峰.五大發展理念是中國共產黨發展理論的重大升華[J].思想理論教育導刊, 2016(1):67-70.

郝國彩,徐銀良,張曉萌,等.長江經濟帶城市綠色經濟績效的溢出效應及其分解[J].中國人口·資源與環境, 2018, 28(5):75-83.

何婷,成長春.習近平關于推動長江經濟帶發展重要論述的基本邏輯[J].南京社會科學, 2022(6):21-29.

黃磊,吳傳清.長江經濟帶城市工業綠色發展效率及其空間驅動機制研究[J].中國人口·資源與環境, 2019, 29(8):40-49.

黃文俊.習近平新時代中國特色社會主義法治思想的生動實踐——憲法修改貫徹“五大發展理念”[J].法律適用, 2018(9): 17-19.

李剛,李建平,孫曉蕾,等.兼顧序信息和強度信息的主客觀組合賦權法研究[J].中國管理科學, 2017, 25(12):179-187.

李建華,江梓豪.五大發展理念的內在邏輯及其倫理價值[J].高校馬克思主義理論研究, 2019, 5(2):30-36.

李夢欣,任保平.新時代中國高質量發展的綜合評價及其路徑選擇[J].財經科學, 2019(5):26-40.

李強,韋薇.長江經濟帶經濟增長質量與生態環境優化耦合協調度研究[J].軟科學, 2019, 33(5):117-122.

李清水,李登峰,李輝,等.基于前景理論的區域綠色經濟發展水平多指標評價[J].運籌與管理, 2021, 30(6):118-123.

廖文龍,董新凱,翁鳴,等.市場型環境規制的經濟效應:碳排放交易、綠色創新與綠色經濟增長[J].中國軟科學, 2020(6): 159-173.

林伯強,譚睿鵬.中國經濟集聚與綠色經濟效率[J].經濟研究, 2019, 54(2):119-132.

劉保林.國家發展改革委舉行新聞發布會介紹“十四五”長江經濟帶發展“1+N”規劃政策體系有關情況[J].中國產經, 2021(23):14-25.

劉波,龍如銀,朱傳耿,等.江蘇省海洋經濟高質量發展水平評價[J].經濟地理, 2020, 40(8):104-113.

劉春蓉.發揮綠色資源優勢發展林區綠色經濟——評《綠色經濟發展模式論》[J].林業經濟, 2020, 42(4):103.

劉偉.堅持新發展理念,推動現代化經濟體系建設——學習習近平新時代中國特色社會主義思想關于新發展理念的體會[J].管理世界, 2017(12):1-7.

劉云強,權泉,朱佳玲,等.綠色技術創新、產業集聚與生態效率——以長江經濟帶城市群為例[J].長江流域資源與環境, 2018, 27(11):2395-2406.

劉智慧,劉珉,陳文匯,等.常用評價方法比較及林業綠色經濟評價方法選擇[J].林業經濟, 2016, 38(2):15-20.

盧輝,徐輝.長江經濟帶生態保護與經濟高質量發展耦合關系的實證[J].統計與決策, 2022, 38(14):101-104.

盧小蘭,張可意.長江經濟帶高質量發展測度及時空演變特點研究[J].數學的實踐與認識, 2020, 50(24):304-317.

歐進鋒,許抄軍,劉雨騏.基于“五大發展理念”的經濟高質量發展水平測度——廣東省21個地級市的實證分析[J].經濟地理, 2020, 40(6):77-86.

齊衛平.貫徹五大發展理念對黨的建設提出新要求[J].理論探討, 2016(3):107-110.

祁芳梅,裴瀟,葉云.環境保護、綠色金融對經濟高質量發展影響的實證[J].統計與決策, 2022, 38(13):160-164.

錢麗,魏圓圓,肖仁橋,等.碳交易試點政策對中國區域經濟綠色增長的影響機制研究[J].技術經濟, 2023, 42(4):110-124.

邱香,林偉明,何世禎,等.林業產業政策能否提升中國出口木質林產品質量?[J].林業經濟, 2023, 45(1):35-57.

仇榮山,殷偉,韓立民.中國區域海洋經濟高質量發展水平評價與類型區劃分[J].統計與決策, 2023, 39(1):103-108.

任靜.提高多指標決策客觀性的賦權方法[J].管理評論, 2012, 24(5):160-169.

任相偉,孫麗文.綠色經濟的內涵、演化邏輯及推進路徑——基于經濟—生態—社會復雜系統視角[J].技術經濟與管理研究, 2020(2):88-93.

商迪,李華晶,姚珺.綠色經濟、綠色增長和綠色發展:概念內涵與研究評析[J].外國經濟與管理, 2020, 42(12):134-151.

邵帥,范美婷,楊莉莉.經濟結構調整、綠色技術進步與中國低碳轉型發展——基于總體技術前沿和空間溢出效應視角的經驗考察[J].管理世界, 2022, 38(2):46-69, 4-10.

沈尚.長航局八大舉措加快黃金水道建設[J].中國水運(下半月), 2016, 16(8):3.

石震,李戰江,劉丹.基于灰關聯—秩相關的綠色經濟評價指標體系構建[J].統計與決策, 2018, 34(11):28-32.

史丹,李鵬.我國經濟高質量發展測度與國際比較[J].東南學術, 2019(5):169-180.

蘇科,周超.人力資本、科技創新與綠色全要素生產率——基于長江經濟帶城市數據分析[J].經濟問題, 2021(5):71-79.

汪凌,鄒建輝,高心儀.長江經濟帶協同創新發展水平測度、區域差異及空間分布[J].統計與決策, 2023a, 39(22):117-122.

汪凌,鄒建輝,劉淑敏.中國綠色經濟發展水平測度、動態演進及空間效應研究[J].統計與決策, 2023b, 39(18):97-102.

汪俠,徐曉紅.長江經濟帶經濟高質量發展的時空演變與區域差距[J].經濟地理, 2020, 40(3):5-15.

王江濤,黃立瑋,周維第.我國高質量發展水平的演變特征及其影響因素識別[J].統計與決策, 2023, 39(4):95-100.

王軍,李萍.新常態下中國經濟增長動力新解——基于“創新、協調、綠色、開放、共享”的測算與對比[J].經濟與管理研究, 2017, 38(7):3-13.

王鈺鑫,周利生.論五大發展理念的內在邏輯[J].理論月刊, 2016(8):21-27.

吳傳清,宋筱筱.長江經濟帶城市綠色發展影響因素及效率評估[J].學習與實踐, 2018(4):5-13.

吳遵杰,巫南杰.長江經濟帶綠色經濟效率測度、分解及影響因素研究——基于超效率SBM-ML-Tobit模型的分析[J].城市問題, 2021, 306(1):52-62, 89.

邢霞,張杰飛,李潔,等.綠色低碳循環發展經濟體系建設水平評價及障礙因素診斷——以黃河流域為例[J].生態經濟, 2023, 39(10):156-163.

熊曉琳,王丹.五大發展理念與中國特色社會主義[J].思想理論教育導刊, 2016(1):71-74.

徐曉光,樊華,蘇應生,等.中國綠色經濟發展水平測度及其影響因素研究[J].數量經濟技術經濟研究, 2021, 38(7):65-82.

顏曉峰.中國特色社會主義發展規律的新認識[J].中國特色社會主義研究, 2016(1):5-10.

楊新洪.“五大發展理念”統計評價指標體系構建——以深圳市為例[J].調研世界, 2017(7):3-7.

袁亮,祁煜智,何偉軍,等.新發展理念下長江經濟帶可持續發展能力評價及空間關聯特征分析[J].長江流域資源與環境, 2023, 32(10):1993-2005.

張薇.我國綠色經濟評價指標體系的構建與實證[J].統計與決策, 2021, 37(16):126-129.

張衛民,安景文,韓朝.熵值法在城市可持續發展評價問題中的應用[J].數量經濟技術經濟研究, 2003(6):115-118.

張震,劉雪夢.新時代我國15個副省級城市經濟高質量發展評價體系構建與測度[J].經濟問題探索, 2019(6):20-31, 70.

張智光,楊加猛,謝煜.中國林業經濟系統工程研究40年:歷程、規律與展望[J].林業經濟, 2023, 45(6):77-96.

張智光.綠色經濟模式的演進脈絡與超循環經濟趨勢[J].中國人口·資源與環境, 2021, 31(1):78-89.

鄭麗娟,何友鵬.新時代歷史方位下的五大發展理念審思——基于馬克思歷史唯物主義實踐話語體系[J].學習論壇, 2020(7): 20-26.

周泓,劉洋,張雪瑤,等.生態優先推動長江經濟帶綠色發展——《長江經濟帶發展規劃綱要》初步解讀[J].環境與可持續發展, 2016, 41(6):191-192.

周杰文,蔣正云,李鳳.長江經濟帶綠色經濟發展及影響因素研究[J].生態經濟, 2018, 34(12):47-53, 69.

周清香,何愛平.環境規制對長江經濟帶高質量發展的影響研究[J].經濟問題探索, 2021(1):13-24.

朱喜安,魏國棟.熵值法中無量綱化方法優良標準的探討[J].統計與決策, 2015(2):12-15.

Alekna R, Kazlauskien?E. Evaluation indicators of green economic development: the case of the Baltic countries [J]. Economics and Culture, 2020, 17(1):150-163.

Ali E B, Anufriev V P, Amfo B. Green economy implementation in Ghana as a road map for a sustainable development drive: a review[J]. Scientific African, 2021, 12:e00756.

Dong C, Yang Y. Construction of the evaluation index system of Chinas green economy development level——based on the dual model of entropy value method and coefficient of variation method [J]. International Journal of New Developments in Engineering and Society, 2022, 6(4):38-44.

Georgeson L, Mark M, Martyn P. The global green economy:a review of concepts, definitions, measurement methodologies and their interactions [J]. Geo: Geography and Environment, 2017, 4(1):e00036.

Growth G, Countries D. A summary for policy makers [J]. Organization for Economic Co-operation and Development, 2011, 41:25-26.

Hu S L, Zeng G, Cao X Z, et al. Does technological innovation promote green development? :a case study of the Yangtze River Economic Belt in China [J]. International Journal of Environmental Research and Public Health, 2021, 18(11):6111.

Loiseau E, Saikku L, Antikainen R, et al. Green economy and related concepts:an overview [J]. Journal of Cleaner Production, 2016, 139:361-371.

Merino-Saum A, Clement J, Wyss R, et al. Unpacking the green economy concept:a quantitative analysis of 140 definitions [J]. Journal of Cleaner Production, 2020, 242:118339.

Pearce D. Blueprint for a green economy: a report [M]. London: Earth Scan Publications Ltd, 1989.

S?derholm P. The green economy transition: the challenges of technologicalcChange for sustainability [J]. Sustainable Earth, 2020, 3(1):6.

Tao Z, Xiang G C. Empirical measurement and evaluation of rural green development: take Hunan Province, China as an example[J]. Environmental Earth Sciences, 2022, 81(4):268.

Vukovic N, Pobedinsky V, Mityagin S, et al. A study on green economy indicators and modeling:Russian context [J]. Sustainability, 2019, 11(17):4629.

Yang Y F, Wang H R, Wang C, et al. Model-based temporal evolution and spatial equilibrium analysis of green development in Chinas Yangtze River Economic Belt from 2009 to 2018 [J]. Ecological Indicators, 2022, 141:109071.

Zhang L, Xu M, Chen H, et al. Globalization, green economy and environmental challenges:state of the art review for practicalim‐plications [J]. Frontiers in Environmental Science, 2022, 10:870271.

(責任編輯康燕)