巧用數字資源?構建“無界共育”課后服務課程新樣態

劉薇 李凌

【摘要】桂林市中華小學在“雙減”政策背景下,為解決家長接送孩子難、學業輔導難、興趣培養選擇難等問題,巧用數字資源,以“1+x+e”模式構建“無界共育”的課后服務課程新樣態。“無界共育”課后服務課程實施以來,基本滿足了學生的課后服務需求。學校將繼續優化“無界共育”課后服務課程的實施路徑,致力于將學生培養成德智體美勞全面發展的和樂少年,讓教育回歸本真。

【關鍵詞】小學;數字資源;課后服務 ;“1+x+e”;“雙減”

作者簡介:劉薇(1970—),女,廣西壯族自治區桂林市中華小學;

李凌(1975—),女,廣西壯族自治區桂林市中華小學。

一、案例背景

中共中央辦公廳、國務院辦公廳印發的《關于進一步減輕義務教育階段學生作業負擔和校外培訓負擔的意見》,是一項關乎教育未來、學生健康成長的重要政策。本校的課后服務雖然為學生提供了更多發展興趣的課程,但是還面臨諸多問題,主要表現在以下兩個方面。

一方面,由于課程資源和教師能力等方面的限制,本校提供的課后服務難以充分滿足學生的興趣發展。另一方面,隨著學生人數的不斷增加,本校的教室、圖書館和其他設施常常處于飽和狀態,很難滿足學生的課后服務需求。以上問題不僅限制學生課后活動的開展,還影響學生的學習和發展[1]。

二、案例內容及實施過程

(一)基于調查數據確定“雙減”目標指向

本校通過兩次面向各年級家長、學生發放問卷,提升課后服務工作的有效性。問卷顯示,40%的家長希望學生有時間完成或完成部分家庭作業,超過一半的家長希望學生能在放學后進行有關興趣和特長的拓展性課程學習;36%的學生希望能夠在學校完成所有的作業,58%的學生希望能夠在學校參加自己喜歡的拓展性課程,6%的學生有其他想法。

本校分析調查數據,結合校情,圍繞學生多元的成長發展需求,聚焦“五育并舉”,在課后服務課程中設計三個新目標。目標一:突破地域限制,實現數字資源共享。目標二:整合資源,打造混合式教學模式。目標三:構建多種形式的個性化課程,滿足學生多元的成長發展需求。

(二)構建“無界共育”課后服務課程新樣態

1.構建無界學習場域下的課后服務課程體系

本校以“1+x+e”的模式構建“無界共育”的課后服務課程體系。“1”指的是基礎保質服務課程;“x”指的是形式多樣的個性化課程;“e”指的是網絡移動課程。這一體系不僅注重學生的基礎知識和技能培養,還注重學生的個性化發展和多元化成長。如此,有利于讓學生的學打破時間、空間、學科、人際邊界的限制,從而讓學生突破傳統的思維框架和學習方式。

(1)“1”課程

在構建“無界共育”課后服務課程新樣態的過程中,“1”課程作為基礎保質服務課程的核心,承擔著確保學生在校期間基本完成各學科書面作業的重要任務。這一課程的設計旨在減輕學生的課后作業負擔,同時提高學生的自主學習能力和知識掌握水平。

作業輔導是“1”課程的重要組成部分。為了避免機械重復的作業問題,作業輔導不僅包括傳統的書面作業,還融入互動式和探究式學習活動。例如,學生可以參與小組討論,以加深對概念的理解;還可以開展實踐活動,以將理論知識應用于實踐。

新知預習也是“1”課程的重要組成部分。學生在教師的指導下,預習即將學習的新知識,為課堂學習做好準備。這不僅可以使學生對新課內容有初步的了解,還可以激發學生的好奇心和探索欲,為他們在課堂上深入學習打下堅實的基礎。

課外閱讀是“1”課程的補充部分。課外閱讀的內容包括各種類型的文學作品、科普文章和其他教育材料。這些閱讀材料不僅可以豐富學生的知識儲備,還可以提高學生的閱讀理解能力和批判性思維能力。

本校以“雙減”政策為指導,整合“八桂教學通”和“國家中小學智慧教育平臺”豐富的數字教育資源,為學生提供個性的、分層的輔導服務,確保學生得到適合自己學習水平的輔導[2]。

(2)“x”課程

①立足第一學習校區的個性化課程

本校以體育、音樂、美術、信息、勞動、科技等非學科類教育模塊為主,充分利用“八桂教學通”“國家中小學智慧教育平臺”等數字教育資源,為學生量身定制個性化學習路徑;此外,本校還開發人文素養類、實踐勞動類、科技創造類、陽光體育類、藝術審美類等適合學生發展的個性化模塊。這樣,可以滿足不同學生的需求,推動學生的全面發展。

以實踐勞動模塊的“剪紙手工”項目為例。教師可以借助“八桂教學通”的課件指導學生學習剪紙技巧。學生可以一邊觀看課件,一邊跟著教師的指導進行實踐。完成剪紙手工后,教師可以引導學生通過平臺的互動功能展示自己的作品,互相學習和交流。在這個過程中,學生不僅能夠看到同學的優點和不足,還能從中汲取靈感,進一步完善自己的作品。這樣的教學模式不僅能夠激發學生的學習興趣,還能夠讓學生在動手實踐中培養創新思維和解決問題的能力。

又以人文素養模塊的“古詩有意思”項目為例。教師可以利用“八桂教學通”“古詩文網”等平臺的數字資源,為學生打開了解中華文化的窗戶。當學生讀到“白日依山盡,黃河入海流”這樣的詩句時,他們不僅能看到夕陽西下、黃河奔流的壯美畫面,還能體會到詩人胸懷壯志、志在四方的豪情。這樣的學習方式,不僅可以讓學生對古詩產生濃厚的興趣,還可以讓學生對中華文化有更深的了解和認同[3]。

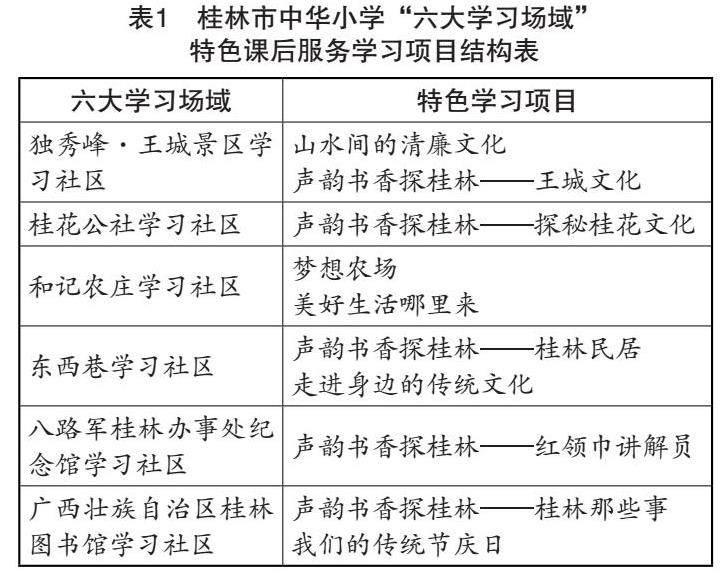

②立足六大學習場域的特色學習項目

本校充分挖掘社區資源,立足六大學習場域建設學習社區,開設特色課后服務學習項目,為學生的成長厚植沃土,多方面地推動學生的個性化發展(如表1所示)。

在獨秀峰·王城景區學習社區,學生通過學習“山水間的清廉文化”和“聲韻書香探桂林—王城文化”等項目,深入了解桂林的歷史文化和清廉文化。在桂花公社學習社區,學生通過“聲韻書香探桂林—探秘桂花文化”等項目,親身感受桂花的魅力,了解桂林的桂花產業和文化。在和記農莊學習社區,學生通過“夢想農場”和“美好生活哪里來”等學習項目,體驗農業生產的艱辛和樂趣,培養環保意識和勞動精神。

本校攜手學習社區,構建六大學習場域,整合線上線下的優質資源,不僅提高了學生的學習效率,還讓他們在學習中體驗到更多的樂趣[4]。

(3)“e”課程

“e”即“網絡移動課堂”。本校借助網絡,引導學生接觸豐富多樣的學習資源。

以“少年大歷史”歷史文化之旅學習項目為例。教師借助網絡數字資源,運用先進的虛擬現實技術,帶領學生穿越時空。學生通過虛擬現實技術,可以看到秦始皇陵的雄偉壯觀;可以漫步在故宮的紅墻綠瓦之間,聆聽歷史的低語,感受中華文化的博大精深;還可以站在巴黎圣母院損毀嚴重的建筑之上,思考歷史的變遷和人類的命運。在這個過程中,人工智能技術也發揮著作用。AI會根據學生的學習進度和理解能力,為他們提供個性化學習建議和反饋。例如,針對某個歷史知識點,AI會分析學生的掌握情況,如果它發現學生存在困惑或者理解不夠深入,就會推薦相關的數字輔助資源,幫助學生更好地理解和掌握知識。

在這樣的學習過程中,學生不僅能夠學到豐富的歷史知識,還能夠培養對歷史的熱愛和對文化的尊重。

2.加強教師培訓,提高教師應用數字資源的能力

教育部發布的《教師數字素養》明確教師數字素養內涵包括“教師適當利用數字技術獲取、加工、使用、管理和評價數字信息和資源,發現、分析和解決教育教學問題,優化、創新和變革教育教學活動而具有的意識、能力和責任”。

本校組織教師開展跨校、跨區域、跨學段的研修,引導教師綜合運用協同編輯文檔、線上問卷、電子白板等數字工具,實現優質教育資源的共享。此外,本校建立“測—評—培”機制,以評促學、以評促用、以評促優,通過全員測評定級,完善教師專業發展數字畫像,推動全體教師數字素養和數字化教學能力的提升[5]。

3.強化“家校社”合作,推動課后服務課程的建設

“家校社”合作模式強調家庭、學校和社會三方的共同參與和協作,以實現教育資源的優化配置和教育質量的全面提高。首先,本校發揮在教育領域的專業優勢,通過家長會、家長委員會等形式,與家長進行深入溝通,了解家長和學生的需求,并與家長共同探討課后服務課程的改進方案。其次,本校引導家長積極參與學生的學習生活,與學校建立良好的聯系,共同關注學生的發展。最后,本校積極利用社會各界的資源優勢,通過邀請行業專家進校授課、帶領學生開展社區服務等活動,豐富學生的課后生活。

具體來說,“家校社”合作可以通過以下四個方面來實現。一是建立健全的溝通協調機制,確保家長、學校和社會三方能夠及時交流信息,共同參與課后服務的規劃和實施。二是利用數字技術,建立線上平臺,方便家長、學校和社會資源的對接和共享。三是定期開展“家校社”研討會,討論課后服務的實踐,分享成功的經驗。四是加強家庭教育指導,幫助家長提高家庭教育能力,從而更好地支持學生的學習和成長[6]。

4.完善數字教育資源建設,確保數字教育資源的質量

在“無界共育”課后服務課程新樣態的構建中,數字教育資源的質量管理是核心環節。本校著力建立系統的數字資源管理機制,優化資源的篩選、分類、更新、維護以及評價反饋。首先,資源的篩選和分類需要基于教學目標和學生需求,確保資源與課程目標相匹配,并能夠滿足不同學生的個性化學習需求。其次,資源的更新和維護是一個持續的過程,需要定期檢查和更新,以保持內容的時效性和準確性。再次,應利用數字技術手段,如人工智能和大數據,實現資源的個性化配置。最后,建立有效的評價反饋機制,收集教師和學生對資源的使用反饋,及時調整和優化資源庫。

三、案例實施效果

本校對課后服務課程情況進行調研評估。調研數據顯示,上學期參加課后服務課程的學生有902名,本學期增至1410名;92%的學生能在課后服務時間完成家庭作業;95%的家長認為本校的課后服務基本或完全能滿足學生的課后教育需求。可見,本校巧用數字資源,以“1+x+e”模式開展的課后服務課程,解決了家長接送孩子難、學業輔導難、興趣培養選擇難等問題,打造了“無界共育”的課后服務課程新樣態。

結語

在后期的課后服務課程實施中,本校將不斷優化數字資源的利用,不斷創新課后服務課程的實施路徑,讓學生享受更多元的課后服務課程,促進學生德智體美勞的全面發展。

【參考文獻】

[1]喬昕.“雙減”背景下中小學校課后服務與家校共育有效銜接的思考[J].理論觀察,2023(4):157-160.

[2]張婉婷.小學生音樂藝術特長培養現狀調查與研究[D].武漢:華中師范大學,2021.

[3]楊靜.構建“六一”少年成長教育德育品牌的實踐研究[J].中國教育學刊,2022(S1):186-188.

[4]曾鵬軒.讓每個孩子愛學習、會學習,讓優質的教育觸手可及:專訪核桃編程創始人兼CEO曾鵬軒[J].中國信息技術教育,2020(18):99-100.

[5]孟亞玲,史慧麗,張安迪.教育數字化驅動教師課后服務素養發展研究[J].商丘師范學院學報,2023,39(8):88-92.

[6]吳夢麗,孫杰.“雙減”背景下課后服務課程建設的價值、路徑與保障[J].教學與管理,2023(24):43-46.