“共同富裕”理念下地方課程作業(yè)“差異化”設(shè)計(jì)策略與實(shí)踐

嚴(yán)霞

摘 要:教師秉持“共同富裕”的教育理念,根據(jù)本校學(xué)生學(xué)情特點(diǎn),對(duì)教材內(nèi)作業(yè)進(jìn)行重新設(shè)計(jì),通過“解構(gòu)作業(yè),搭建橋梁”“分層作業(yè),搭建階梯”“化解作業(yè),搭建支架”“融合作業(yè),搭建平臺(tái)”“協(xié)同作業(yè),搭建團(tuán)隊(duì)”五個(gè)策略,提升學(xué)生完成作業(yè)的積極性及質(zhì)量,達(dá)到共同進(jìn)步的目的。

關(guān)鍵詞:共同富裕 作業(yè)“差異化” 設(shè)計(jì)

共同富裕,原屬于經(jīng)濟(jì)學(xué)領(lǐng)域的概念,指的是先富的幫助后富的,從而逐步實(shí)現(xiàn)共同富裕。本文所闡述的“共同富裕”是指在教學(xué)中,通過教師的教學(xué)設(shè)計(jì),學(xué)生得到公平的學(xué)習(xí)機(jī)會(huì),達(dá)到均衡發(fā)展、共同進(jìn)步的目的。

地方課程的課程性質(zhì)是服務(wù)學(xué)生生活,促進(jìn)學(xué)生成長,提升學(xué)生的公民素質(zhì),促進(jìn)學(xué)生道德品質(zhì)提升。它的教學(xué)理念是讓學(xué)生在活動(dòng)中逐步達(dá)到知識(shí)學(xué)習(xí)、能力發(fā)展和人格健全的和諧統(tǒng)一,完善熱愛家鄉(xiāng)與關(guān)愛社會(huì)的道德素養(yǎng),為學(xué)生的未來發(fā)展服務(wù)。地方課程更重視對(duì)學(xué)生的道德素養(yǎng)、愛國情懷的培養(yǎng),更需要“共同富裕”。

《最憶杭州》作為杭州的地方課程教材,其教授的知識(shí)、傳遞的文化、蘊(yùn)含的思想情感均以杭州本土的教育資源為載體。對(duì)于本課程的學(xué)習(xí),學(xué)習(xí)者存在較大差異。

其一,學(xué)生學(xué)習(xí)基礎(chǔ)的差異。一部分杭州本地的學(xué)生有著本土文化學(xué)習(xí)的基礎(chǔ),外地來杭的學(xué)生對(duì)本土文化有陌生感。

其二,家長對(duì)學(xué)生學(xué)習(xí)支持度有差異。

其三,教師對(duì)教學(xué)過程的無差別對(duì)待。

這樣的教學(xué)現(xiàn)狀造成了一部分學(xué)生先“富”起來了,能輕松且高質(zhì)量地完成作業(yè);另一部分學(xué)生處于“貧困”狀態(tài),作業(yè)質(zhì)量差或無法完成,情感與價(jià)值觀建立更是無從談起。

面對(duì)如此學(xué)情,如何在教學(xué)過程中關(guān)注學(xué)生的“差異化”特征,減少差異,達(dá)到“共同富裕”,筆者做了研究與實(shí)踐。

一、解構(gòu)作業(yè),搭建橋梁

解構(gòu),是指“結(jié)構(gòu)分解”。“解構(gòu)”概念源于海德格爾《存在與時(shí)間》中的deconstruction一詞,原意為分解、消解、拆解、揭示等,本文意指拆解重新設(shè)計(jì)。橋梁,比喻能起溝通作用的人或事物,本文指的是教師通過重新設(shè)計(jì)作業(yè),搭建起學(xué)生與地方課程之間的友好聯(lián)系,激發(fā)學(xué)習(xí)興趣,提高學(xué)習(xí)效率。

以第1課《杭州的母親河》為例。這篇課文是通過介紹錢塘江,讓學(xué)生了解杭州的水系,認(rèn)識(shí)杭州的自然環(huán)境,是“生態(tài)杭州”板塊中的重要內(nèi)容。教材上有這個(gè)作業(yè):和同學(xué)一起開展調(diào)查,了解家鄉(xiāng)有哪些河流?流經(jīng)哪些地方?用相機(jī)拍下河流兩岸的美麗景色,撰寫一份調(diào)查報(bào)告并和同學(xué)分享。

調(diào)查報(bào)告,是在讓學(xué)生了解的基礎(chǔ)上撰寫的,需要學(xué)生先做好資料查找。直接布置這個(gè)作業(yè),對(duì)于剛升入四年級(jí)且從來沒有接觸過調(diào)查報(bào)告的學(xué)生來說有一定難度,他們會(huì)產(chǎn)生畏難情緒,這將直接導(dǎo)致作業(yè)無法完成。

筆者對(duì)該項(xiàng)作業(yè)進(jìn)行了重新設(shè)計(jì):

1. 教授方法

(1)實(shí)地考察。利用課余時(shí)間在家附近走走,找找河流,找找河長公示牌,了解河流的信息。

(2)上網(wǎng)查詢家附近的河流,查找相關(guān)資料。(課堂中學(xué)習(xí))

2. 加工練習(xí)

根據(jù)學(xué)生的能力,筆者設(shè)計(jì)了兩份練習(xí),讓學(xué)生選擇性完成。

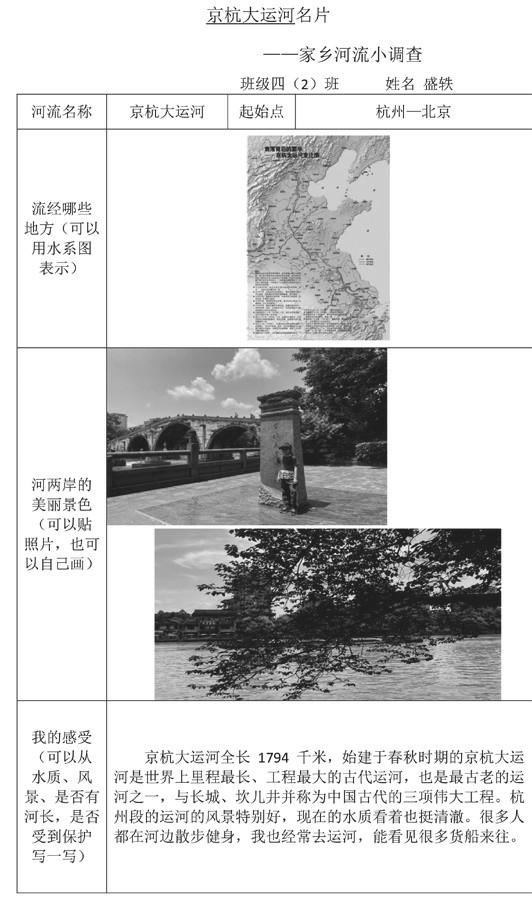

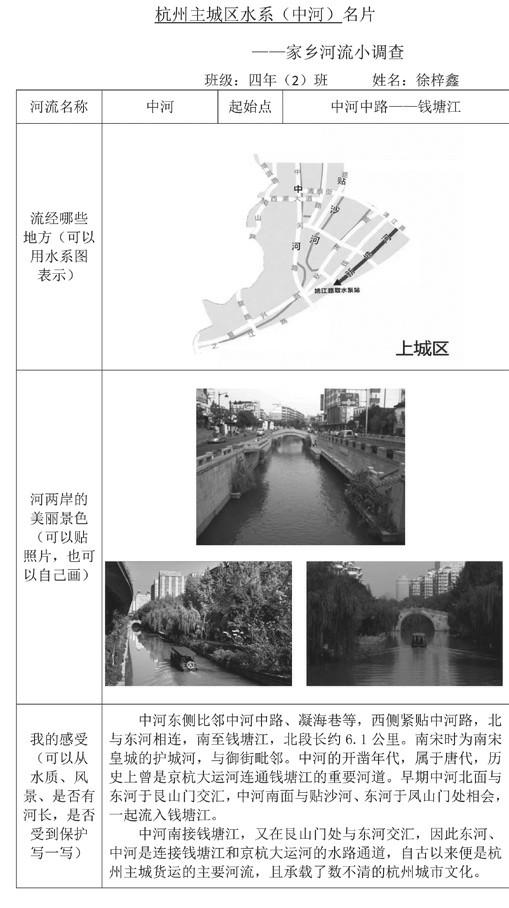

(1)調(diào)查表。將家鄉(xiāng)河流的名稱、流經(jīng)的地方、河兩岸的景色以及調(diào)查感受以表格的形式進(jìn)行整理。幫助學(xué)生梳理需要調(diào)查的內(nèi)容以及呈現(xiàn)形式。

(2)手繪圖。模仿老師展示的手繪錢塘江杭州段流域圖,將調(diào)查結(jié)果以圖畫的形式表現(xiàn),突出流經(jīng)的地方以及著名的景點(diǎn)。

例1:學(xué)生作業(yè)

當(dāng)調(diào)查報(bào)告變身為調(diào)查表、手繪圖的時(shí)候,學(xué)生完成作業(yè)的意愿隨之高漲,作業(yè)的完成度、質(zhì)量也有很大進(jìn)步。

這樣對(duì)作業(yè)進(jìn)行拆分再設(shè)計(jì),為學(xué)生順利完成地方課程作業(yè)搭建起了橋梁,建立了友好關(guān)系,自然也激發(fā)了學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣,提升了學(xué)習(xí)的效果。

二、分層作業(yè),搭建階梯

分層,是指在教學(xué)過程中,根據(jù)學(xué)生實(shí)際情況,將作業(yè)分為不同的層次。教師據(jù)此設(shè)計(jì)不同的作業(yè)內(nèi)容,體現(xiàn)因材施教。分層作業(yè)普遍用于同一個(gè)班級(jí),對(duì)學(xué)習(xí)能力不同的學(xué)生布置難易不同的作業(yè),而本文所闡述的分層是以班級(jí)為單位,對(duì)同一學(xué)習(xí)內(nèi)容設(shè)計(jì)不同的作業(yè)。階梯,南朝梁何遜在《七召》中寫道:“百丈杳冥以飛跨,九層郁律以階梯。”意指上升或前進(jìn)的憑借。本文是指為學(xué)生順利完成作業(yè)搭建的臺(tái)階,以期降低作業(yè)難度,使學(xué)生在最近發(fā)展區(qū)達(dá)到最優(yōu)學(xué)習(xí)成效。

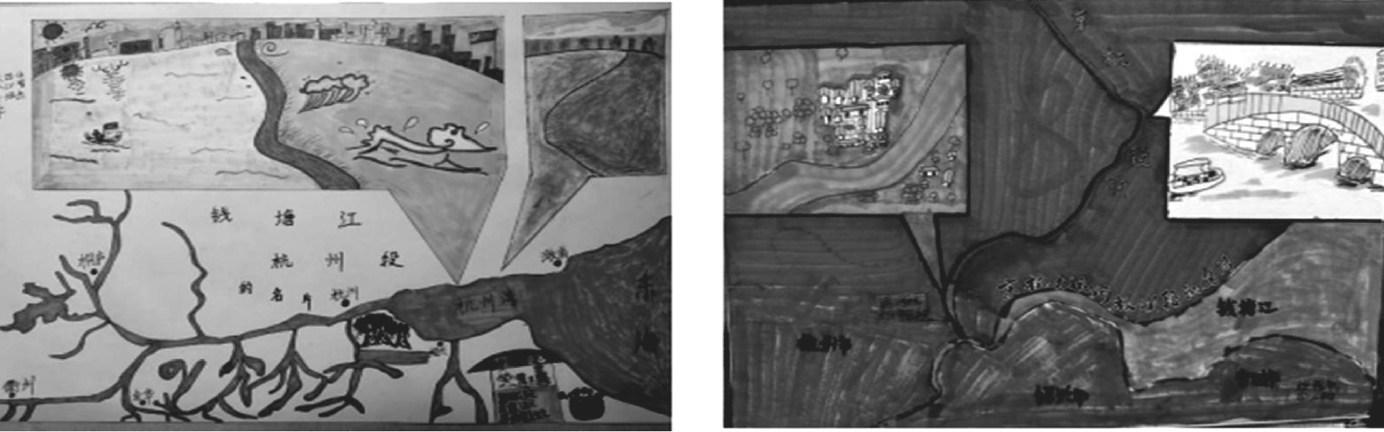

筆者擔(dān)任四年級(jí)三個(gè)班的教學(xué)工作,三個(gè)班學(xué)情各不相同。

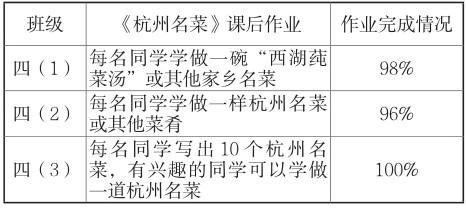

針對(duì)學(xué)生完成作業(yè)的實(shí)際情況,筆者在引領(lǐng)學(xué)生學(xué)習(xí)第7課《杭州名菜》時(shí),對(duì)實(shí)踐作業(yè)做了分層設(shè)計(jì)。

書本上原始作業(yè):

三個(gè)班級(jí)的不同作業(yè)設(shè)計(jì):

從上表中可以看出,分層后的作業(yè)學(xué)生完成情況大有提升,曾經(jīng)名列最后的三班成為年級(jí)第一。

表面上看,三班的作業(yè)相對(duì)簡單,沒什么思維含量,但對(duì)于地方課程來說,激發(fā)學(xué)生的學(xué)習(xí)興趣,從知識(shí)、技能邁向愛家鄉(xiāng)情感是課程最重要的目的,雖然是簡單的資料收集,也是對(duì)家鄉(xiāng)自豪感的培養(yǎng)。

分層的目的是讓每一名學(xué)生都獲得成就感,讓不同的學(xué)生、不同的班級(jí)體驗(yàn)成功的喜悅,“共同富裕”會(huì)激發(fā)整個(gè)班級(jí)學(xué)習(xí)地方課程的信心。學(xué)生在各自的作業(yè)臺(tái)階上獲得成功,就可以向上一級(jí)臺(tái)階前進(jìn)了。

三、化解作業(yè),搭建支架

化解,字面意思為消化溶解。《魏書》中寫道:“淵懼吏士不從教令,乃躬馳騖,自往化解,僅乃止之。”本文指教導(dǎo)曉悟,幫助學(xué)生理解作業(yè)的意思與意圖。支架,原指建筑中的腳手架,是幫助工人搭建房屋的工具。搭建學(xué)習(xí)支架就是教師在學(xué)生的學(xué)習(xí)過程中搭建輔助學(xué)習(xí)的工具,提供學(xué)習(xí)幫助,使學(xué)生能夠利用已有知識(shí)與資源,主動(dòng)積極地進(jìn)行有效探索。

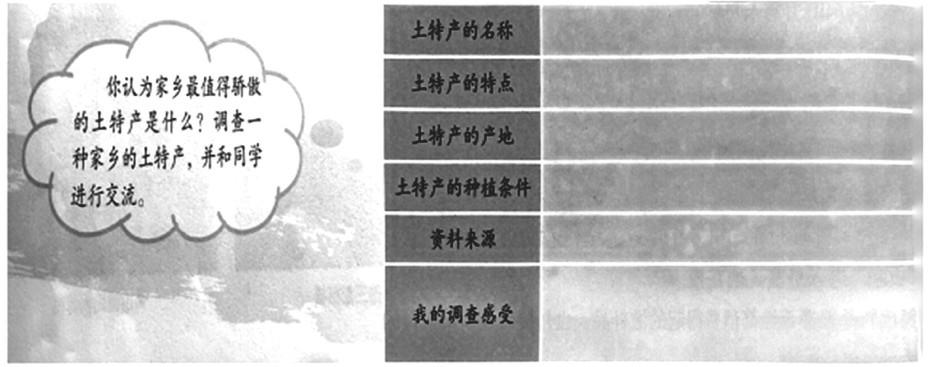

在學(xué)習(xí)第8課《杭州土特產(chǎn)》一課中,有一個(gè)調(diào)查作業(yè)。

在課前進(jìn)行簡單調(diào)查后,學(xué)生很容易就能說出表格中的1、2、3項(xiàng)內(nèi)容,但是,到了“土特產(chǎn)的種植條件”就表述不清了。問題在于他們不了解。于是,在課堂上,筆者以“里葉白蓮”為例,給學(xué)生提供資料,讓他們從中找到“里葉白蓮”的種植條件,從而理解“種植條件”的意思。

以此類推,他們知道了要填寫“富陽新登半山桃子”“建德三都柑橘”的種植條件,首先要了解它們的生長需要什么,正是滿足了它們的種植條件,這些水果才長得特別好,成了受大眾喜愛的土特產(chǎn)。于是,學(xué)生會(huì)根據(jù)這個(gè)條件去收集、查找資料,完成自己的“土特產(chǎn)調(diào)查表”就不是難事了。搜索資料,篩選資料的能力也在此過程中慢慢培養(yǎng)。

支架,有時(shí)是教師提供的資料,有時(shí)是一種學(xué)習(xí)方法,學(xué)生通過教師搭建的“支架”理解并順利完成作業(yè)。這對(duì)學(xué)習(xí)能力弱的學(xué)生有很大幫助,也是對(duì)所有學(xué)生能力的培養(yǎng)。搭建支架,比讓學(xué)生自己苦苦尋找資料或教師直接給出答案,更利于學(xué)生收獲更多的學(xué)習(xí)樂趣。

四、融合作業(yè),搭建平臺(tái)

融合,物理意義上指熔成或如熔化那樣融成一體。本文是指借助合適的教學(xué)內(nèi)容,將多樣的作業(yè)形態(tài)融成一體,鍛造出新的作業(yè)樣態(tài)。在第3課《蘇東坡在杭州》的作業(yè)群中有這樣幾個(gè)實(shí)踐活動(dòng):

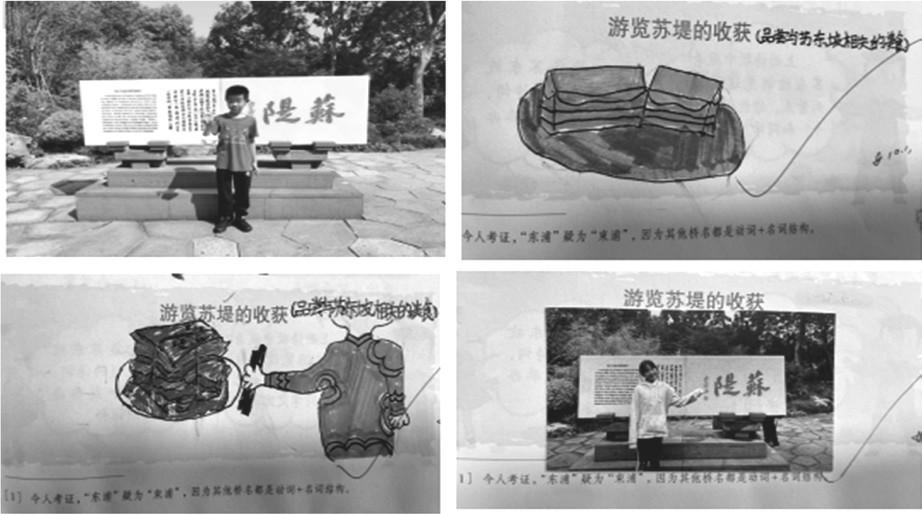

(1)和家人一起游覽蘇堤,把自己的感受用照片、圖畫或文字記錄下來。

(2)通過采訪、閱讀等方式收集資料,向同學(xué)介紹蘇堤上的六座石拱橋。

(3)通過查閱資料等方式,了解蘇東坡在杭州的故事。

(4)和同學(xué)一起參觀蘇東坡紀(jì)念館。

蘇堤全長2.8千米,走完全程,對(duì)四年級(jí)學(xué)生的體力是一種考驗(yàn),僅僅是走,僅僅用“游覽蘇堤的收獲”作為作業(yè),不是所有學(xué)生都有興趣去完成。而參觀蘇東坡紀(jì)念館,本校的學(xué)生也僅停留在瀏覽階段。

筆者認(rèn)為,實(shí)踐作業(yè)永遠(yuǎn)比問答、書寫的作業(yè)更受學(xué)生喜歡,尤其是關(guān)于“玩、吃”的作業(yè)。為激發(fā)學(xué)生的興趣,筆者根據(jù)書本建議,重新設(shè)計(jì)了作業(yè):

(1)走走蘇堤,寫出六座石拱橋的名字,找找課堂中所說的每座橋的特點(diǎn)。

(2)逛一逛蘇東坡紀(jì)念館,找找蘇東坡在杭州的故事。

(3)找找與蘇東坡相關(guān)的地名,走一走。

(4)品嘗一道與蘇東坡相關(guān)的美食。

這些作業(yè)拓展了書本上作業(yè)的外延,無論哪一項(xiàng)作業(yè),都能讓學(xué)生體會(huì)到蘇東坡與杭州的關(guān)聯(lián),蘇東坡對(duì)杭州的影響之大。這正是“杭州歷史”板塊所要落實(shí)的目標(biāo):了解杭州歷史上著名的歷史人物及主要事跡,敬仰家鄉(xiāng)先輩愛國敬業(yè)的精神,提升人文情懷。

例2:學(xué)生作業(yè)

五、協(xié)同作業(yè),搭建團(tuán)隊(duì)

協(xié)同,《說文》中提到:“協(xié), 眾之同和也。同,合會(huì)也”,指的是協(xié)調(diào)兩個(gè)或者兩個(gè)以上的不同資源或者個(gè)體,一致地完成某一目標(biāo)的過程或能力。每個(gè)班級(jí)總有一些學(xué)生,學(xué)習(xí)困難,動(dòng)手能力弱,每次作業(yè)不管是主觀原因還是客觀原因都無法完成,從來沒有體驗(yàn)過學(xué)習(xí)帶來的快樂。對(duì)于這樣的學(xué)生,語、數(shù)、英三科就夠他忙的,根本沒時(shí)間,也沒能力獨(dú)立完成地方課程作業(yè)。幫助這些學(xué)習(xí)“貧困戶”進(jìn)步,才能達(dá)到“共同富裕”。筆者認(rèn)為,對(duì)于這些學(xué)生,可以通過團(tuán)隊(duì)的力量,讓其完成他們能力所及的簡單任務(wù),體驗(yàn)成功的喜悅。

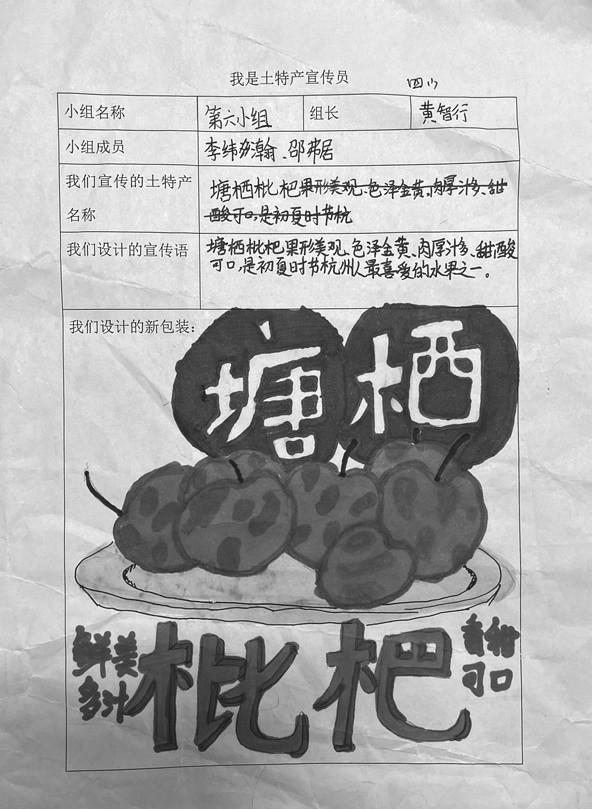

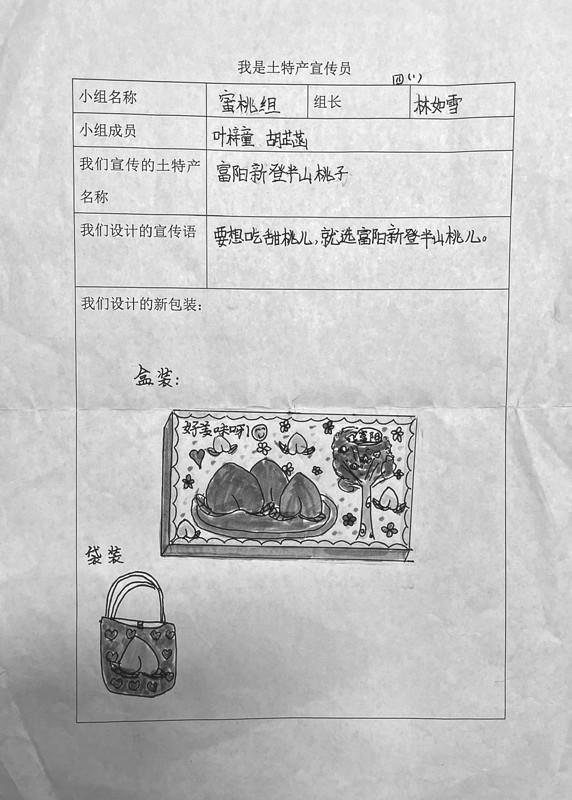

在第8課《杭州土特產(chǎn)》一課中,有這樣一個(gè)設(shè)計(jì)作業(yè)。

這個(gè)作業(yè)有兩個(gè)難點(diǎn)。一是“沒有得到很好推廣的土特產(chǎn)”,這需要學(xué)生非常了解家鄉(xiāng)的土特產(chǎn)。據(jù)調(diào)查,60%的學(xué)生至少知道一種家鄉(xiāng)的土特產(chǎn),但是否得到推廣,推廣程度如何卻不太知道,因此找到這個(gè)產(chǎn)品有一定難度。二是設(shè)計(jì),設(shè)計(jì)需要對(duì)產(chǎn)品有足夠的了解,需要有一定的美術(shù)功底,需要有創(chuàng)新的意識(shí),對(duì)于學(xué)習(xí)困難者來說,這樣的作業(yè)難度較大。

對(duì)于這兩個(gè)難點(diǎn),筆者選擇降低難度,改為“任選一種土特產(chǎn)”,且設(shè)計(jì)作業(yè)通過小組合作完成。完成本次作業(yè)的小組構(gòu)成要進(jìn)行有意識(shí)的人員選擇,文字、美術(shù)各方面都要有基礎(chǔ)稍好一點(diǎn)兒的學(xué)生。同時(shí)對(duì)指導(dǎo)組長進(jìn)行合理分工,對(duì)土特產(chǎn)了解的學(xué)生可以擔(dān)任策劃,有文字功底的學(xué)生擔(dān)任宣傳語設(shè)計(jì),擅長美術(shù)的學(xué)生擔(dān)任設(shè)計(jì),其余學(xué)生可以從事找資料、參與繪畫等工作。總之,每名學(xué)生都能發(fā)揮各自的特長,在團(tuán)隊(duì)合作中激發(fā)創(chuàng)作的靈感。

于是,有了下列作業(yè)。例3:

或許,有的學(xué)生只是在設(shè)計(jì)的時(shí)候提了建議,或在圖上畫了幾筆,涂了些顏色,獲得這個(gè)作業(yè)“優(yōu)秀”的評(píng)價(jià),是借了優(yōu)等生的光。但在設(shè)計(jì)的過程中,他聽了同學(xué)們的討論,他參與了過程,從此有了完成作業(yè)的愿望與行動(dòng),那么“共同富裕”的目的也就達(dá)到了。

學(xué)生的學(xué)習(xí)起點(diǎn)不同,有主觀的或客觀的原因,教師要承認(rèn)差異的存在,并分析差異形成的原因,據(jù)此進(jìn)行差異教學(xué)。在教學(xué)過程中,教師要重視對(duì)學(xué)困生的扶持,在作業(yè)中體現(xiàn)對(duì)學(xué)困生的“偏心”,讓“先富起來的”學(xué)生去幫助他們。尤其是地方課程這樣的綜合實(shí)踐性課程,非考試類學(xué)科,容易被師生們忽視,任課教師只有多思考,多研究,多實(shí)踐,激發(fā)學(xué)生學(xué)習(xí)興趣,才能在學(xué)生中體現(xiàn)教育的“共同富裕”。

參考文獻(xiàn)

[1]喬萬青.如何搭建有效支架[J].湖北教育,2015(11).

[2]楊建偉.立足“地方”特質(zhì),彰顯“課程”本色——小學(xué)地方課程教學(xué)策略之思考[J].教育論壇,2014(5).

[3]劉曉菲.提高地方課程課堂教學(xué)有效性的思考[J].學(xué)校教育研究,2014(23).