廣東陸河南萬紅錐林保護區珍稀瀕危野生動物資源調查及保護對策

摘 要 為掌握廣東陸河南萬紅錐林省級自然保護區珍稀瀕危野生動物資源現狀和威脅因素,2022年11月至2023年10月,通過紅外相機、樣線法和文獻法對該自然保護區開展珍稀瀕危陸生脊椎野生動物調查,共記錄珍稀瀕危野生動物4綱15目23科47種,國家級重點保護野生動物26種,其中國家一級重點保護野生動物2種,國家二級重點保護野生動物24種;廣東省級重點保護野生動物15種;列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》(CITES)附錄Ⅰ的物種3種,附錄Ⅱ的物種15種,附錄Ⅲ的物種3種;列入中國脊椎動物紅色名錄的有:極危2種,瀕危5種,易危5種,近危9種,數據缺乏1種。該自然保護區珍稀瀕危野生動物資源較為豐富,生物多樣性高,主要威脅因素為人為活動和放牧,應當控制人類活動,減少對野生動物影響。

關鍵詞 珍稀瀕危野生動物;保護對策;資源現狀;廣東陸河南萬紅錐林保護區

中圖分類號:S862 文獻標志碼:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2024.09.006

近年來,國家對野生動物的保護力度逐年加強,先后開展“長江流域十年禁漁計劃”、更新《國家重點保護野生動物名錄》[1]和修訂《野生動物保護法》[2]等工作。新《野生動物保護法》的修訂,進一步擴大了野生動物保護范圍,將重要的野生動物棲息地保護工作明確列入省級人民政府工作中[3],野生動物保護提到了前所未有的高度。珍稀瀕危野生動物受威脅程度高,在空間分布和種群數量上,遠不及一般的野生動物[4],數量極其稀少和珍貴,瀕臨滅絕或有滅絕風險[5],具有重要的地位和極高的保護價值。廣東陸河南萬紅錐林省級自然保護區(以下簡稱紅錐林保護區)保存著完整的原生紅錐林,植物資源豐富,野生動物生物多樣性高。通過實地調查及查閱相關的文獻資料,對該保護區珍稀瀕危動物資源進行整理,并針對調查過程中發現的威脅因素提出保護對策。

1 材料與方法

1.1 研究區概況

紅錐林保護區位于廣東省汕尾市北部的陸河縣西北部(23°19'08.90″~23°25'24.27″N,115°28'20.02″~115°36'36.06″E),地處北回歸線以南,屬亞熱帶季風氣候區,總面積5 757.64 hm2,年平均氣溫21.3 ℃, 年平均降雨量2 215 mm,年平均日照時數1 985~2 139 h。紅錐林保護區主要保護對象為紅錐天然林及其生長環境,屬于森林生態系統類型自然保護區。保護區野生動物資源豐富,據調查統計,共有陸生脊椎野生動物22目73科201種(《廣東陸河南萬紅錐林省級自然保護區2023年補充科學考察報告》)。

1.2" 研究方法

通過布設紅外相機和樣線法開展實地調查,按照1 km×1 km的網格在適宜生境共布設40臺紅外相機,參數設置為“視頻10 s+拍照3張”,記錄相機位點的經緯度、海拔等生境信息,2~3個月收集一次數據,開展哺乳類和林下鳥類的調查。設置10條固定樣線開展飛行鳥類的調查,樣線長度為2 000~3 000 m,2人一組,于日出和黃昏時分開展調查,攜帶雙筒望遠鏡和長焦相機,必要時攜帶錄音設備。記錄動物實體、叫聲、痕跡及物種的經緯度信息,拍攝物種照片。分別于2023年6月和10月各開展一次調查。兩棲-爬行類調查設置10條樣線,沿水域條件進行布設,樣線長度為500~1 000 m,3人一組,天黑半小時后開始調查,記錄物種的生境信息、數量和威脅因素,拍攝物種照片。分別于2023年6月和10月各開展一次調查。同時進行訪問和文獻調查,通過訪問當地居民和護林員,收集保護區近5年的動物調查報告和文獻資料[6]。

野生動物保護級別根據《國家重點保護野生動物名錄》[7]和《廣東省重點保護區野生動物名錄》[8],珍稀瀕危野生動物保護級別根據《瀕危野生動植物種國際貿易公約》(The Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna and Flora,CITES)[9];野生動物瀕危等級根據《中國脊椎動物紅色名錄》[10];根據《中國動物地理》[11],對紅錐林保護區珍稀瀕危野生動物地理區系進行分析。

2" 結果與分析

2.1" 物種組成

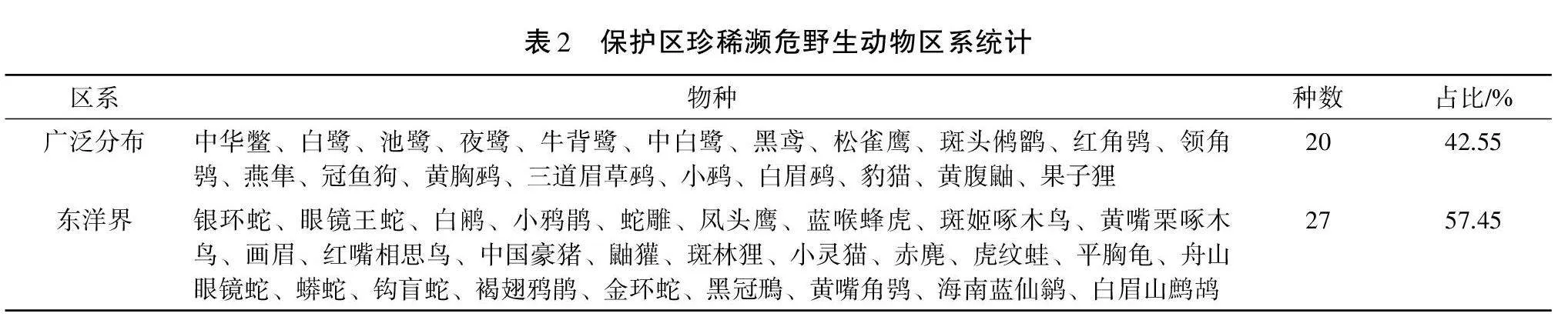

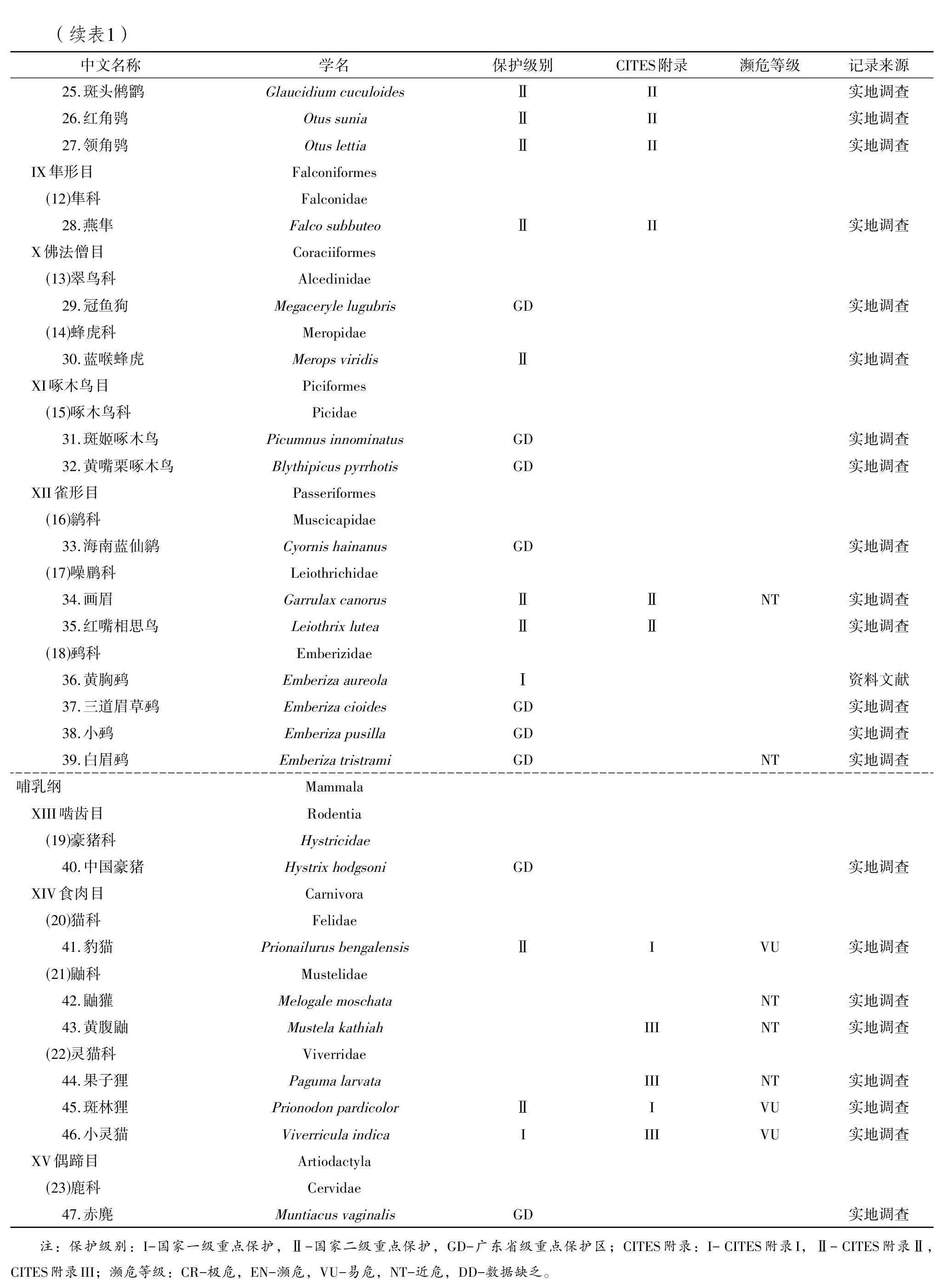

紅錐林保護區共記錄國家重點保護區野生動物26種,其中國家一級重點保護野生動物2種:小靈貓(Viverricula indica)和黃胸鹀(Emberiza aureola);國家二級重點保護野生動物24種,包括虎紋蛙(Hoplobatrachus chinensis)、蟒蛇(Python bivittatus)、白鷴(Lophura nycthemera)、藍喉蜂虎(Merops viridis)、豹貓(Prionailurus bengalensis)、斑林貍(Prionodon pardicolor)等(見表1)。

廣東省級重點保護野生動物15種,包括白鷺(Egretta garzetta) 、池鷺(Ardeola bacchus) 、牛背鷺(Bubulcus ibis)、冠魚狗(Megaceryle lugubris)、中國豪豬(Hystrix hodgsoni)和赤麂(Muntiacus vaginalis)等(見表1)。

列入《瀕危野生動植物種國際貿易公約》(CITES)的物種有21種,其中列入附錄Ⅰ的有3種:平胸龜(Platysternon megacephalum)、豹貓和斑林貍;列入附錄Ⅱ的有 15種,包括畫眉(Garrulax canorus)、紅嘴相思鳥(Leiothrix lutea)和鷹科(Accipitridae)鳥類等;列入附錄Ⅲ的有 3種,黃腹鼬(Mustela kathiah)、果子貍(Paguma larvata)和小靈貓(見表1)。

根據《中國紅色脊椎動物名錄》確定野生動物瀕危等級,極危2種:平胸龜和蟒蛇;瀕危5種:虎紋蛙(Hoplobatrachus chinensis)、金環蛇(Bungarus fasciatus)、銀環蛇(Bungarus multicinctus)、眼鏡王蛇(Ophiophagus hannah)和中華鱉(Pelodiscus sinensis);易危5種:舟山眼鏡蛇(Naja atra)、白眉山鷓鴣(Arborophila gingica)、豹貓、斑林貍和小靈貓(Viverricula indica);近危9種:黑冠鳽(Gorsachius melanolophus)、蛇雕(Spilornis cheela)、鳳頭鷹(Accipiter trivirgatus)、黃嘴角鸮(Otus spilocephalus)、畫眉(Garrulax canorus)、白眉鹀(Emberiza tristrami)、鼬獾(Melogale moschata) 、黃腹鼬(Mustela kathiah)和果子貍(Paguma larvata);數據缺乏1種:鉤盲蛇(Indotyphlops braminus)(見表1)。

2.2" 區系分析

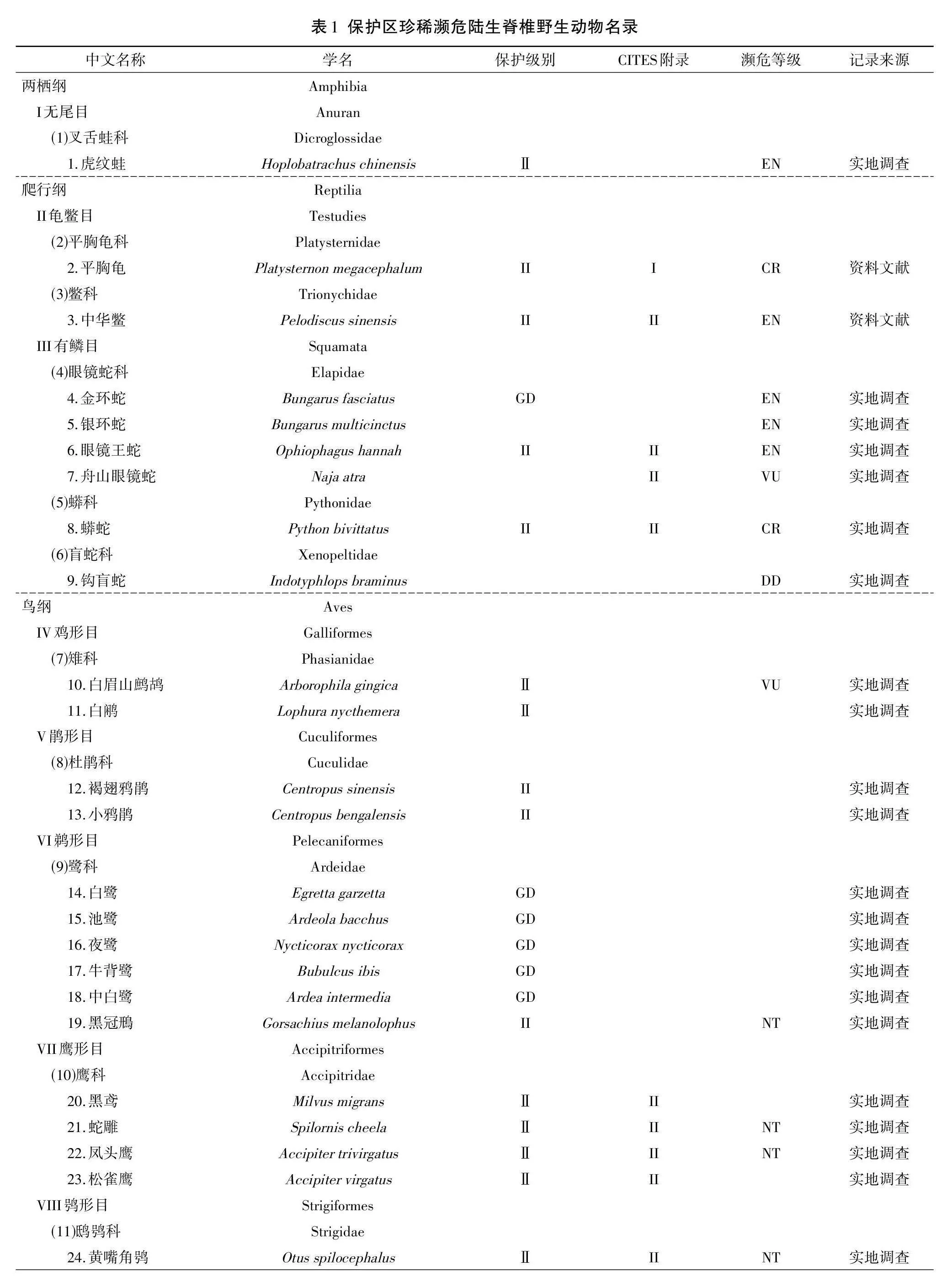

紅錐林保護區屬中國動物地理區域上東洋界,在本次調查的47種珍稀瀕危野生動物中,古北和東洋界廣泛分布種20種,占42.55%。東洋界種類為27種,占57.45%(見表2)。保護區珍稀瀕危陸生脊椎動物呈現東洋界物種分布特點。

在27種東洋界種類中,華中-華南-西南區廣泛分布16種,占59.26%;華中和華南區分布種類6種,占22.22%;華南區分布4種,占14.81%;華中區分布1種,占3.70%。由此看來,保護區珍稀瀕危物種主要為東洋種,符合中國動物地理區劃,表現為華中-華南-西南區共有的區系特征(見表3)。

3" 保護對策

紅錐林保護區植被保存較好,植物資源豐富,為野生動物提供了充足的食物。從調查結果上看,紅錐林保護區野生動物具有較高的珍稀性,珍稀瀕危陸生脊椎野生動物共有4綱15目23科47種,占保護區陸生脊椎野生動物總數(2023年補充科考記錄201種)的23.38%。47種珍稀瀕危野生動物中,國家級保護動物26種,占55.32%,超過了物種總數的一半。《中國脊椎動物紅色名錄》中,極危2種,瀕危5種,另有9種易危。紅錐林保護區野生動物具有較高的瀕危性,野生動物保護價值較高。除了龜鱉類和黃胸鹀之外,其余物種在本次調查中均有實體記錄,可能與龜鱉類和黃胸鹀歷史上曾受到嚴重捕殺的原因有關,種群尚未恢復,近幾年未有實體記錄。

紅錐林保護區自建立以來,在林業主管部門的指導下,開展巡護管理工作,打擊捕獵等違法行為,生物資源得到有效保護。同時定期開展科研監測和科普宣教活動,有效掌握了保護區本底資源。然而保護區地處山區,當地居民多為客家人,古代戰亂遷徙至此,依山而居,生活生產依賴森林資源。同時,陸河縣開展生態旅游,縣道橫穿保護區,游客數量較多。保護區內仍存在一定的人類活動,對野生動物帶來不利影響。為此,我們提出以下保護對策:

3.1" 積極科普宣教,依靠社區力量加強保護

在紅錐林保護區的有效管理和巡護下,盜獵現象已幾乎絕跡,但仍發現一定的威脅因素,主要有放牧和村民“拜山”活動。放牧較為常見,以水牛和黃牛為主。“拜山”活動見于清明和國慶期間,與當地掃墓習慣有關。人為干擾會對野生動物的棲息地和分布產生一定的影響,容易引發棲息地破碎化,不利于野生動物的交流繁衍和發展。得益于保護區日常的宣傳,在本次的訪問調查中,當地居民談到“過山風”、蟒蛇,知道其為國家二類保護動物。基于當地良好的基礎,應多借助 “野生動物保護月”“愛鳥周”等活動積極進行科普宣教,普及地區特有和重點保護物種,說明人類活動對野生動物的影響,依靠社區力量加強野生動物的保護。

3.2" 開展珍稀瀕危野生動物監測

紅錐林保護區以保護原生紅錐林生境為主,在日常管護中,除了對植物植被監測常態化,還不能忽視野生動物監測,特別是加強珍稀瀕危野生動物的監測,如開展小靈貓專項調查,進一步掌握保護區小靈貓的分布和種群數量;開展鳥類常規監測、龜鱉類和昆蟲專項調查等。隨著廣東生態文明建設的力度逐年加強,保護區近年來開展了紅外相機監測和補充科學考察等工作,科研監測工作得到了較大的發展,但部分研究工作還存在不足,對于部分物種的掌握還不明了,應開展一些珍稀瀕危物種的專項調查和監測,聯合有關科研院校和單位,加大對外交流。

3.3" 加強培訓,提高人員業務能力

紅錐林保護區屬基層單位,地理位置較為偏僻,人員配置以保護管理為主,在保護和巡護上具有較大的優勢,但科研力量較為薄弱,僅能自主開展簡單的調查工作,調查成果達不到理想要求,在野生動植物鑒定和調查方法等工作上,技術力量存在不足。為了加強保護區內生物資源的保護,需強化這方面的培訓工作,增加技術交流,提高保護區工作人員的業務能力。

參考文獻:

[1] 國家林業和草原局,農業農村部.國家重點保護野生動物名錄[J]. 野生動物學報, 2021, 42(2): 605-640.

[2] 全國人民代表大會常務委員會.中華人民共和國野生動物保護法[N]. 人民日報,2023-2-20(10).

[3] 楊朝霞,秦炳南,林禹秋. 新《野生動物保護法》的解讀[J]. 環境保護, 2023, 51(16): 37-41.

[4] 段君偉. 我國珍稀瀕危野生生物保護法律研究[D]. 青島:中國海洋大學, 2009.

[5] 李建川,米瑪吉巴,廖秋,等. 西藏林芝市珍稀瀕危野生動物資源與保護[J]. 高原農業, 2019, 3(6): 632-641, 688.

[6] 鐘錦城,徐瑞霞,林宜舟,等. 基于紅外相機技術對廣東陸河南萬紅錐林省級自然保護區的鳥獸多樣性研究[J]. 林業與環境科學, 2022, 38(5): 97-104.

[7] 黃靜. 國家重點保護野生動物名錄(陸生部分)[J]. 森林與人類, 2021(12): 111-117.

[8] 廣東省林業局.廣東省林業局關于印發《廣東省重點保護陸生野生動物名錄》的通知[EB/OL].(2021-07-01)[2023-11-10].http://www.gd.gov.cn/zwgk/gongbao/2021/20/content/post_3368515.html.

[9] 中華人民共和國瀕危物種科學委員會.瀕危野生動植物種國際貿易公約附錄(2023)[EB/OL].(2023-02-27)[2023-11-10].http://www.cites.org.cn/citesgy/fl/202302/t20230227_734178.html.

[10] 蔣志剛,江建平,王躍招,等. 中國脊椎動物紅色名錄[J]. 生物多樣性, 2016, 24(5): 501-551, 615.

[11] 張榮祖. 中國動物地理[M]. 北京: 科學出版社,2022.

(責任編輯:敬廷桃)