基于GEE平臺的張吉懷高鐵建設對沿線區域生態環境的影響分析

摘 要 為了量化高速鐵路建設對沿線區域生態質量影響的時空變化特征及趨勢,基于谷歌地球引擎(Google Earth Engine,GEE)平臺和遙感生態指數(Remote Sensing Ecological Index,RSEI),研究了張吉懷高鐵建設對沿線不同緩沖區(50、100、300、1 000 m)生態環境的影響。結果表明:1)施工建設使得沿線區域溫度和干度上升、濕度和植被覆蓋度下降,RSEI值隨之下降,且除溫度外,各指標的變化都有滯后效應。2)受施工建設的影響,沿線50 m范圍內生態質量下降27%以上,100 m范圍內生態質量下降10%以上,300 m以上的范圍幾乎不受影響。3)施工建設的影響具有一定的持續性,受影響區域的生態質量雖有恢復趨勢,但在短期內無法恢復至建設前的水平。4)通過GEE編程實現的RSEI計算,可以批量運用于其他區域,省去了繁雜的影像預處理、計算過程,能夠為高鐵建設過程中的環境保護措施的設計和保護政策提供科學支持。

關鍵詞 生態質量監測;GEE;RSEI;長時間序列;張吉懷高鐵

中圖分類號:S181;X82 文獻標志碼:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2024.09.008

當前,我國的高速鐵路處于快速、全面發展階段,到2021年高速鐵路運營總里程已突破4萬km[1]。鐵路網加速了人類社會的物質循環、能源和信息交流,但也使得沿線區域土地覆蓋、地貌等發生了變化[2-3],帶來了植被破壞、溫度升高、濕度降低等一系列生態問題[4-5]。因此,迫切需要監控和量化線性工程建設引起的生態干擾在不同的距離、強度和持續時間范圍內的變化。

原環境保護部(現為生態環境部)最早在2006年將生態環境狀況評價技術標準作為行業標準發布,并在2015年進一步完善細化[6],推出了以遙感技術為主的生態環境狀況指數(Ecological Index,EI),為我國縣級以上生態環境評價提供了年度綜合標準。但采用的生態因子還較單一,如植被指數[7-8]、地表溫度[9]、干旱指數[10]等,且傳統評價技術只能通過一定數量的樣點實地測量數據反映整體區域的情況,容易受到聚落效應的影響,精準度難以保證[11-12]。在此基礎上,有學者提出利用遙感技術獲取生態指標對生態環境進行監測和評價,即遙感生態指數(Remote Sensing Ecological Index,RSEI)[13],能有效地提升大面積尺度下區域評價的準確度,可以快速精準地掌握鐵路建設引起的生態干擾在不同時間、空間范圍內的變化程度。

為了提高RSEI的準確性和可靠性,研究者不斷改進指標計算方法和模型算法[14-15],并通過野外調查、實地驗證[16-17]等手段進行結果的驗證和校正。到如今生態遙感指數RSEI在數據源、指標體系、空間尺度、模型和應用方面都相對完善[18-19],為生態環境評估和保護提供了重要的科學工具。但從時間尺度上看,目前大部分研究的取值間隔都為3~5年[20],難以體現研究區的連續變化情況。

為了量化高速鐵路建設對沿線區域生態質量影響的時空變化特征及趨勢,本研究基于谷歌地球引擎(Google Earth Engine,GEE)平臺[21],通過構建連續時間序列,探究了高鐵建設不同階段沿線區域生態環境在生長季和非生長季的變化趨勢、受影響范圍及恢復情況。

1" 材料與方法

1.1" 研究區概況

張吉懷鐵路位于湖南省西部地區(109°36′~110°27′ E,27°29′~29°12′ N),屬亞熱帶季風氣候,年均降水量1 687.97 mm,地形總體呈西高東低的趨勢,沿線地質構造復雜、地形地貌多變、起伏較大,是典型的山區鐵路。同時,線路沿線風景名勝區、森林公園、自然保護區分布范圍廣、等級高,對施工安全、環境保護、水土保持等要求高,工程施工的技術、組織、協調難度較大。張吉懷高鐵全長246 km,共有7個車站、168座橋梁、124座隧道。

1.2" 緩沖區設立

在研究線路周邊設立緩沖區,根據《環境影響評價技術導則 生態影響》(HJ 19—2022)[22]、《鐵路工程建設項目環境影響評價技術標準》(TB 10502—1993)[23]的相關要求和標準,沿鐵路線路300 m處設立緩沖區。同時,在沿線50、100、1 000 m處額外設置3個緩沖區,以比較鐵路建設在不同范圍內的影響程度差異。

1.3" 生長季與非生長季劃分

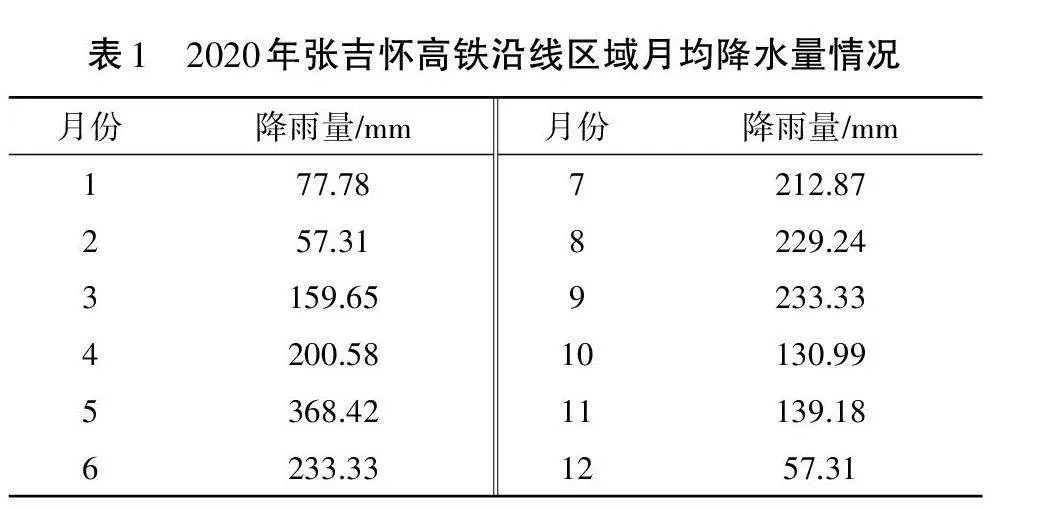

通過云處理平臺(GEE)使用CHIRPS Daily全球降雨數據集計算出研究區的月均降水量(如表1所示),將每年4—9月劃分為生長季,將10月至次年3月劃分為非生長季,每半年觀測1次,構建連續時間序列。

1.4" "建設階段劃分

根據張吉懷高鐵建設的相關文書及招標文件,結合生長季與非生長季的劃分,確定2016年4月至2017年3月劃分為“建設前”階段,2017年4月至2021年3月為“建設中”階段,2021年4月至2022年3月為“建設后”階段。

1.5" 數據集選擇

本研究主要通過GEE平臺進行研究區遙感影像的處理。考慮到SR數據集已經過輻射定標和大氣校正,更加適合進行地面反演,故本研究主要選用2016—2021年的Landsat 8 SR數據集,數據集代碼為“LANDSAT/LC08/C02/T1_L2”,時間分辨率為16 d,空間分辨率為30 m,各波段信息如表2所示。

表2" Landsat 8衛星波段信息

[波段名稱 帶寬/μm 分辨率/m Band 2 Blue 0.45~0.51 30 Band 3 Green 0.53~0.59 30 Band 4 Red 0.64~0.67 30 Band 5 NIR 0.85~0.88 30 Band 6 SWIR 1 1.57~1.65 30 Band 7 SWIR 2 2.11~2.29 30 Band 8 Pan 0.50~0.68 15 Band 9 Cirrus 1.36~1.38 30 ]

1.6" 生態指標的計算

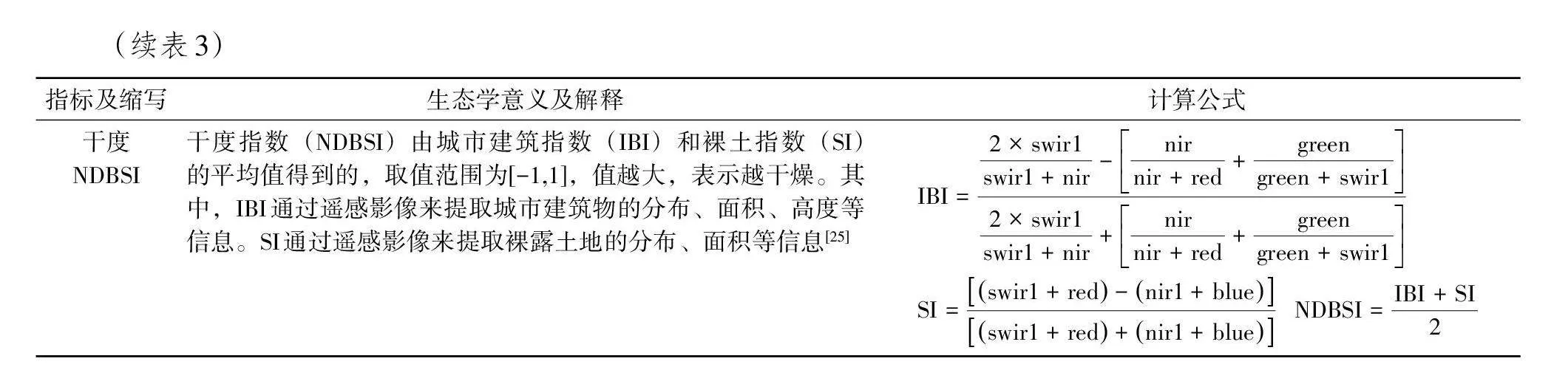

通過GEE平臺計算NDVI、NDBSI、Wet、LST,分別作為研究區的綠度、干度、濕度、熱度指標,經主成分分析后,得到遙感生態指數RSEI,以反映研究區的生態狀況。各指數的計算方法見表3。

由于圖像是在不同的時間點獲得,可能會因氣候條件差異過大而導致數據失去可比性,故需對各指標進行歸一化處理[26-27]。然后,進行主成分分析,選擇方差最大的作為第一主成分。為方便不同研究時期的時間比較,將得到的RSEI值再次歸一化,使其介于[0,1]之間[28]。

RSEI0=1-{PC1[?(NDVI,Wet,NDBSI,LST)]} (1)

RSEI=(RSEI0-SEI0_min)/(RSEI0_max-RSEI0_min)

(2)

式中,RSEI0為RSEI初始值,PC1為主成分分析得到的第一主成分;RSEI0_max、RSEI0_min分別為RSEI0的最大、最小值。

最后,根據RSEI值的大小,將高鐵沿線區域分為優(0.8<RSEI<1)、良(0.6<RSEI<0.8)中(0.4<RSEI<0.6)、較差(0.2<RSEI<0.4)、差(0<RSEI<0.2)5個等級[29-30]。RSEI值越趨近于1,代表區域內的生態狀況越好,反之代表生態狀況越差。

采用主成分分析法(PCA)進行數據降維,構建遙感生態指數RSEI。相對于層次分析法和德爾菲法[31],PCA能夠更好地避免主觀經驗影響權重的分配,以及個體特征導致的權重定義的誤差[32]。

2" 結果與分析

2.1" 生態條件的變化

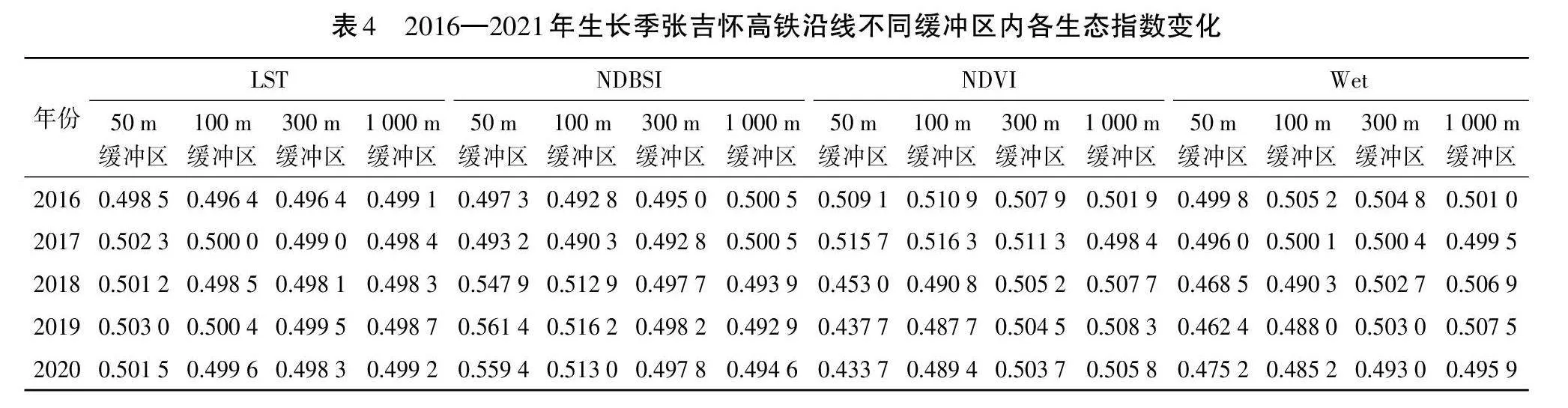

由表4可知,張吉懷高鐵建設前,生長季各因子在不同緩沖區內的值都較為接近。建設開始后,RSEI各指標在300 m和1 000 m緩沖區內的值依舊保持穩定,在50 m和100 m緩沖區則出現了較為顯著的變化。1)LST在50 m緩沖區內的值相對與建設前上升了0.8%,在建設中與建設后穩定高于其他緩沖區。2)NDBSI在50 m和100 m緩沖區內的值在建設開始一年后開始上升,50 m緩沖區的值相對于2017年增加了11.1%,100 m緩沖區的值相對于2017年增加了4.6%,而后趨于穩定。3)NDVI、Wet變化趨勢則相反,在建設開始一年后,50 m和100 m緩沖區的值迅速下降。相對于2017年,50 m緩沖區內NDVI值下降12.2%,且還在持續下降,Wet下降5.6%;100 m緩沖區內NDVI值下降4.9%,Wet下降2.0%,而后趨于穩定。

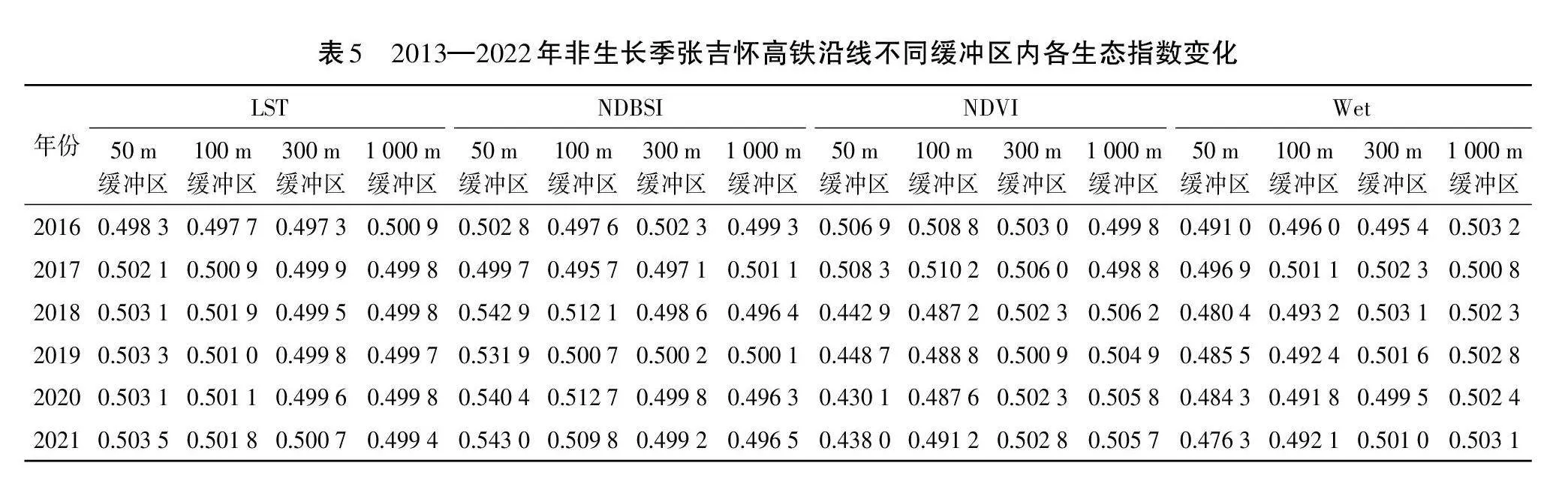

由表5可知,張吉懷高鐵建設前,非生長季各因子在不同緩沖區內的值都比較接近。建設開始后,各因子在300 m和1 000 m緩沖區內的值依舊保持穩定;50 m和100 m緩沖區內NDBSI在建設開始1年后迅速上升,NDVI和Wet在建設開始1年后迅速下降。相對于2017年,50 m緩沖區內NDBSI的值增加8.6%,NDVI值下降12.9%,Wet下降3.3%;100 m緩沖區內NDBSI的值相對增加3.3%,NDVI值下降4.5%,Wet下降1.6%。

2.2" 遙感生態指數RSEI的時間變化

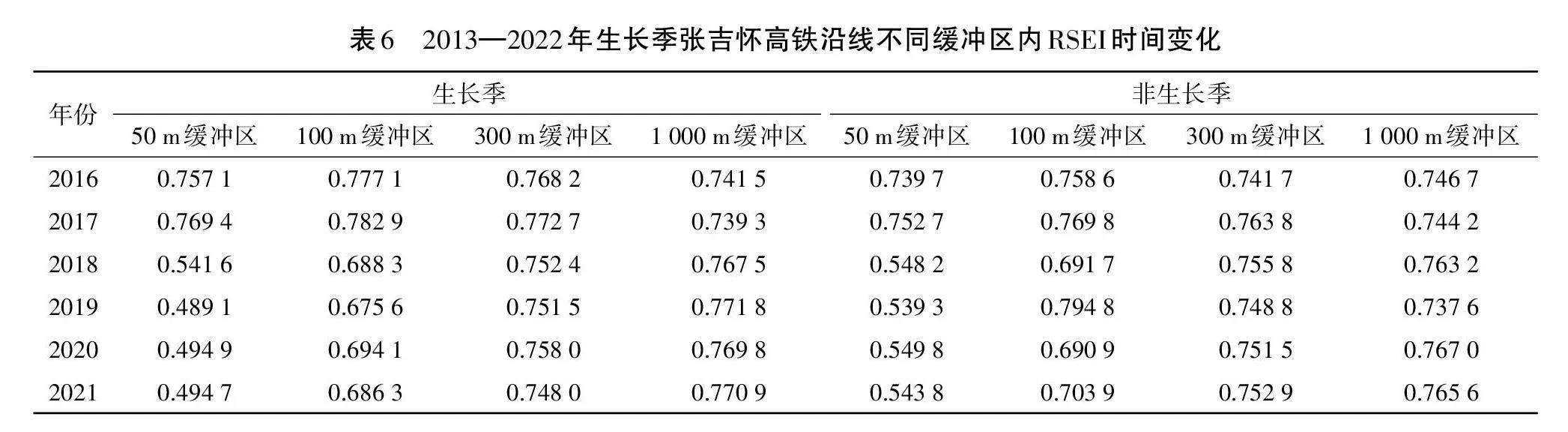

由表6可知,張吉懷鐵路沿線各緩沖區在建設前RSEI值都比較接近,在建設開始1年后出現變化,50 m緩沖區尤為明顯,相對于2017年在生長季下降29.6%,非生長季下降27.2%;相對于2017年,100 m緩沖區在生長季下降12.1%,非生長季下降10.1%。建設完成后,各緩沖區RSEI值依舊保持穩定,暫無明顯的恢復趨勢。

2.3" 遙感生態指數RSEI的空間變化

由表7可知,1)高鐵線路施工建設前,各緩沖區不同生態質量的區域面積相差僅1%~2%,生態狀況非常接近。2)建設開始后,50 m緩沖區內生態質量為差的區域占比從建設前的2%增加至9%,較差區域從9%上升至16%,生態質量為中的區域從31%下降至23%,生態質量為良的區域從55%下降至50%;100 m緩沖區內不同生態質量的區域面積相對于建設前變化幅度均不超過2%,變化相對較小;300 m和1 000 m緩沖區生態質量較為穩定,不同生態質量的區域面積相對于建設前變化幅度均不超過1%。3)建設結束后,50 m緩沖區內生態質量為差的區域從9%下降至7%,生態質量較差的區域從16%上升至20%;在100、300、1 000 m緩沖區,生態質量為優的區域減少1%,生態質量良的區域增加了2%,生態質量為中的區域下降1%~2%,生態質量較差的區域下降1%。

張吉懷高鐵在建設開始后,生態質量較差的區域明顯增多,且沿高鐵線路分布,主要集中在50 m緩沖區內;建設完成后為差的區域減少,生態質量為良和較差的區域增多。高鐵沿線區域生態質量的變化在空間分布上與高鐵線路本身具有一定的相關性,但不具有連續性。

3" 討論與結論

張吉懷鐵路沿線區域在生長季與非生長季各指數在建設前后的變化趨勢大體一致,說明植被生長狀況、氣候等因素的變化對該區域的生態質量影響較小,施工建設才是生態質量變化的主導因素。

高鐵建設對沿線環境的影響與線路垂直距離成負相關,高鐵建設對沿線50 m范圍內造成了較大的影響,相對與2017年下降了近30%。在100 m范圍內也有輕微的影響,而在300 m和1 000 m范圍內則幾乎沒有影響,說明高速鐵路的影響范圍在300 m范圍內。進一步驗證了《鐵路工程建設項目環境影響評價技術標準(TB 10502—1993)》中“鐵路建設對環境影響的評價距離為300 m”的合理性。不同緩沖區在高鐵建設前后波動差異體現了施工對沿線生態環境造成的影響,具體影響包括溫度和干度上升,濕度降低,植被覆蓋減少,RSEI也隨之降低。且干度、濕度、植被覆蓋度、RSEI都在建設開始一年后才出現變化,具有一定的滯后效應。建設完成后,生態質量為優和差的區域面積減少,生態質量為良和較差的面積增加,說明施工建設的影響具有一定的持續性,受影響區域的生態質量雖有恢復趨勢,但在短期內無法恢復至建設前的水平。

GEE云平臺自帶豐富的數據源,通過編寫腳本完成RSEI的計算以評估研究區的生態質量,相比與傳統的遙感方法能夠省去繁雜的影像預處理、計算過程,能夠批量應用于其他區域,具有成本低、效率高的優點,在大面積、長時間尺度上具有較好的應用前景[33-34],可以準確獲取研究區內的實時生態狀況,為高鐵建設過程中的環境保護措施的設計和保護政策提供科學支持。

對比高速公路建設對環境的影響研究[35-36],張吉懷鐵路施工建設的影響距離相對更近,主要原因是鐵路本身占地面積遠遠小于高速公路。此外,鐵路的路基修建相對于高速公路的柏油路,沒有形成不透水面,對土壤及周邊植被影響相對較小[37]。從RSEI的空間分布圖上可以發現,即使在沿線50 m范圍內,生態質量的變化在空間上也不具有連續性,原因是張吉懷高鐵沿線地形地貌以山地丘陵為主,需要通過隧道的方式鋪設鐵路,對地表生態環境質量產生的影響較小,體現了鐵路建設對沿線環境的影響程度及距離在不同地形上也具有較大的差異。同樣的建設內容在平原地區對沿線生態環境的影響應該會更大,遙感影像上的空間分布也會更為連續,這將在后續的研究中進一步對比驗證。

建設完成后建議重點做好沿線50 m緩沖區范圍內的林草植被恢復措施及水土保持綜合治理,其中生態質量為差的區域,應在建設完成后定期進行實地勘察,結合具體的地形地貌特點,因地制宜、因害設防、防治結合。300 m緩沖區范圍內受到的施工建設影響較小,且沿線區域以森林生態系統為主,具有較強的自我調控能力,可以采取消極的保護恢復措施,任其自然恢復。

參考文獻:

[1] 閆國強.城市高鐵樞紐配套集散設施改造提升設計研究[J].未來城市設計與運營,2023(8):63-66.

[2] 劉喆.地鐵隧道施工擾動及其對鄰近高速鐵路橋樁和線路影響的研究[D].北京:北京交通大學,2018.

[3] 杜德林,黃潔,張洋,等.川藏鐵路建設的空間影響效應研究[J].地理科學,2023,43(10):1710-1719.

[4] CLARKE R T," LILEY D, SHARP J M, et al. Building development and roads: implications for the distribution of stone curlews across the brecks[J]. Plos One,2013,8(8):e72984.

[5] CLEMENTS G R, LYNAM A J, GAVEAU D, et al. Where and how are roads endangering mammals in Southeast Asia's forests?[J].Plos One,2014,9(12):e115376.

[6]" 環境保護部.生態環境狀況評價技術規范:HJ 192—2015[S].北京:中國環境科學出版社,2015.

[7]" YUAN F, BAUER M E. Comparison of impervious surface area and normalized difference vegetation index as indicators of surface urban heat island effects in landsat imagery[J].Remote Sensing of environment,2007,106(3):375-386.

[8]" WRIGHT C K, DE BEURS K M, HENEBRY G M. Combined analysis of land cover change and NDVI trends in the northern eurasian grain belt[J].Frontiers of Earth Science,2012,6(2):177-187.

[9]" IMHOFF M L, ZHANG P, WOLFE R E, et al. Remote sensing of the urban heat island effect across biomes in the continental USA[J].Remote Sensing of environment,2010,114(3):504-513.

[10] SANDHOLT I, RASMUSSEN K, ANDERSEN J. A simple interpretation of the surface temperature/vegetation index space for assessment of surface moisture status [J].Remote Sensing of environment,2002,79(2-3):213-224.

[11] 尹新,龔思婷,孫一民.建成環境使用后評價(POE)研究綜述[J].山東建筑大學學報,2018,33(4):62-69.

[12] 劉耀彬,李仁東,宋學鋒.城市化與城市生態環境關系研究綜述與評價[J].中國人口·資源與環境,2005(3):55-60.

[13] 徐涵秋.城市遙感生態指數的創建及其應用[J].生態學報,2013,33(24):7853-7862.

[14] 李晶,李生財,郭偉,等.基于改進遙感生態指數的山西省及煤炭礦區生態環境分析[J].金屬礦山,2023(1):30-39.

[15] 馮平,楊妮娟,李建柱.灤河流域遙感生態指數改進及生態環境質量評價[J].應用生態學報,2023,34(12):3195-3202.

[16] 劉建濤.黃河三角洲典型地表類型遙感協同提取方法及生態環境遙感評價研究[D].中國科學院大學(中國科學院遙感與數字地球研究所),2018.

[17] 敖春來,呂光輝,梁棟,等.阿里高原遙感綜合調查野外驗證評價[J].西部探礦工程,2017,29(3):124-126,130

[18] 熊麗君,袁明珠,吳建強.大數據技術在生態環境領域的應用綜述[J].生態環境學報,2019,28(12):2454-2463

[19] 馮榮榮,張凱莉,韓佳寧,等.灃河流域生態環境質量的遙感評價及影響因子分析[J].生態與農村環境學報,2022,38(7):860-871

[20] 吳海毓,王橋,王昌佐,等.遙感在大型工程生態環境影響評價中的應用[J].環境與可持續發展,2009,34(1):48-49.

[21] 郝斌飛,韓旭軍,馬明國,等.Google Earth Engine在地球科學與環境科學中的應用研究進展[J].遙感技術與應用,2018,33(4):600-611.

[22] 生態環境部.環境影響評價技術導則 生態影響:HJ 19—2022[S].北京:中國標準出版社,2022.

[23] 中華人民共和國鐵道部.鐵路工程建設項目環境影響評價技術標準:TB 10502—1993[S].北京:中國標準出版社,1994.

[24] 王正興,劉闖,HUETE Alfredo.植被指數研究進展:從AVHRR-NDVI到MODIS-EVI[J].生態學報,2003(5):979-987.

[25] 徐涵秋.城市遙感生態指數的創建及其應用[J].生態學報,2013,33(24):7853-7862.

[26] FLUET-CHOUINARD E, LEHNER B, REBELO L M, et al. Development of a global inundation map at high spatial resolution from topographic downscaling of coarse-scale remote sensing data[J].Remote Sensing of Environment,2015,158(1):348-361.

[27] FENG S L, LIU S G, HUANG Z H, et al. Inland water bodies in China: Features discovered in the long-term satellite data[J]. Proceedings of the National Academy of Sciences of the United States of America,2019,116(51):25491-25496.

[28] 農蘭萍,王金亮.基于RSEI模型的昆明市生態環境質量動態監測[J].生態學雜志,2020,39(6):2042-2050.

[29] GOU R K, ZHAO J.Eco-environmental quality monitoring in Beijing, China, using an RSEI-based approach combined with random forest algorithms[J].IEEE Access,2020,8:196657-196666.

[30] HU X S, XU H Q. A new remote sensing index for assessing the spatial heterogeneity in urban ecological quality: A case from Fuzhou City, China[J].Ecological Indicators,2018,89:11-21.

[31] SAIEDLUE S, HOSSEINI S B, YAZDANFAR S A, et al. Enhancing quality of life and improving living standards through the expansion of open space in residential complex[J].Procedia-Social and Behavioral Sciences,2015,201:308-316.

[32] 徐涵秋.區域生態環境變化的遙感評價指數[J].中國環境科學,2013,33(5):889-897.

[33] 李星媚,嚴軍.基于GEE和PLSR的2001—2020年長三角地區植被覆蓋時空變化及驅動力分析[J].西北林學院學報,2023,38(6):219-227.

[34] 宗慧琳,張曉倫,袁希平,等.利用GEE進行1990—2022年小江流域生態環境質量時空格局與演變趨勢分析[J/OL].環境科學,1-21[2024-07-01].https://doi.org/10.13227/j.hjkx.202308061.

[35] FENG S L, LIU S G, JING L, et al. Quantification of the environmental impacts of highway construction using remote sensing approach[J].Remote Sensing,2021,13(7):1340.

[36] 汪濤,袁飛云,宋陽,等.基于RSEI的近30年來瀘石高速公路路域生態環境質量評價[J].公路,2023,68(8):355-363.

[37] 張婧,黃玲,李曉超.鐵路電氣化工程對森林生態型自然保護區生態影響評價[J].皮革制作與環保科技,2021,2(7):110-111.

(責任編輯:敬廷桃)