兩個引進茶樹新品種在靈山縣的區域試驗表現

摘 要 為評價2個引進茶樹新品種在靈山縣的綜合表現,以福云六號為對照,對引進品種的定植成活率、樹高樹幅、物候期、病蟲害抗性、產量及制茶品質進行對比分析。結果表明:2個引進品種的定植成活率高,與對照間沒有顯著差異,均達到98%以上;桂紅2號樹高低于對照,中茶108與對照相當,3個品種樹幅間差異不顯著;中茶108物候期早于對照2~16 d,桂紅2號則晚于對照16~40 d;3個品種對假眼小綠葉蟬的抗性相當,中茶108對炭疽病的抗性顯著優于對照,桂紅2號則反之;桂紅2號制茶花果香濃郁持久,滋味醇厚鮮爽帶花香,綜合品質表現最優,中茶108制茶品質也優于對照。桂紅2號和中茶108在靈山縣的綜合表現較好,是豐富當地名優茶樹品種結構和產品門類的良好選擇。

關鍵詞 茶樹;區域試驗;物候期;廣西靈山縣

中圖分類號:S571.1 文獻標志碼:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2024.09.016

我國作為茶葉的發源地,有五千多年的發展歷史,茶葉在人民的生活中扮演著重要角色[1]。隨著時代的發展,人們生活水平的逐步提升和消費觀念的轉變,對茶葉內外品質和口感的要求也在逐步提升,這就需要不斷挖掘茶樹新品種,以開發出多元化的特色產品。在茶葉產業發展方面,茶樹新品種的引進,不僅能夠改善當地茶樹品種結構,也能豐富產品門類,從而為當地茶葉產業的發展提供強有力的保障[2]。然而茶樹新品種的引進,不僅需要考慮品種的特性需求,其在引進環境下的適應性、病蟲害抗性、產量及制茶品質更是決定性因素[3]。

廣西靈山縣地處低緯度,屬南亞熱帶季風氣候,氣候溫和,夏長冬短,雨量充沛,光照充足,特別適合茶樹生長,且茶葉種植生產歷史悠久。據相關文獻記載,500多年前靈山縣就有茶葉的相關記錄。同時,靈山縣茶葉具有春茶上市時間早、采摘期長、產量高、品質較好等諸多特點。20世紀90年代以來,靈山縣大力推廣種植名優茶樹品種,取得了較好的成績,成為廣西最早引進推廣名優茶品種、種植面積最多的縣之一[4]。現如今茶產業發展已成為當地農民經濟增收和鄉村振興的支柱產業之一,茶葉種植面積、產量和產值均居廣西前列。

靈山縣的地理及產業優勢特別適合名優茶樹品種的引進和推廣。為鑒定2個新引進茶樹品種在靈山縣的適應性、豐產性、抗逆性及品質特性,開展了本試驗研究,通過與當地主栽品種福云六號進行對比分析,以期篩選出適合靈山地區種植的高產、優質茶樹新品種,為茶樹新品種后期在靈山的種植推廣和產品化提供技術理論支撐。

1" 材料與方法

1.1" 試驗地概況

試驗地位于廣西靈山縣石塘許峰茶廠茶葉種植示范基地,北緯22°14′,東經109°28′,地勢平坦,給水排水條件良好。年均氣溫21.7 ℃,極端最高氣溫38.2 ℃,極端最低氣溫-0.2 ℃,無霜期年均348 d,年均有霜日數僅2.5 d,年均日照時數為1 673 h,年均降水量為1 658 mm。土壤類型為由花崗巖發育而來的紅壤土,質地為砂壤土,土壤結構良好,土層深厚,肥力中等均勻,pH值約5.1,同一試驗區肥力基本一致。茶園栽培和管理方式均一致,管理水平中等,茶樹樹體健壯,長勢良好。試驗小區長20 m,寬1.5 m,面積30 m2,每個品種設3次重復,隨機排列,采用雙行雙株種植,大行距150 cm,小行距40 cm,株距33 cm,每小區植茶73叢(146株)。

1.2" 試驗材料

試驗材料均來自廣西壯族自治區茶葉科學研究所,分別為桂紅2號和中茶108,對照品種為當地主栽品種福云六號,茶苗均符合《茶樹種苗》(GB11767—2003)[5]一級標準,于2017年底定植。

1.3" 栽培管理措施

定型修剪:每年冬季茶樹停止生長后在前一次剪口上提高20 cm進行修剪,第三年開始夏秋季采摘頂芽以促分枝養茶蓬。

施肥和耕作:一年至少施1次基肥和2次追肥。肥料種類、施肥量和日期參照當地茶園的管理水平,試驗地及時人工除雜草。

病蟲害防治:根據病蟲發生情況及時防治。

1.4" 試驗數據調察記錄

1)成活率調查方法:在茶樹冬季休眠期的12月份,每個品種隨機抽3個點,每個點計算10 m2內的成活株數和死亡株數,換算出總成活率。

2)高度、幅寬調查方法:于定植后每年定型修剪前,每個品種隨機抽取3個點,每個點測量10 m2內茶樹植株的高度、幅寬。

3)抗蟲性(假眼小綠葉蟬)調查方法:在茶小綠葉蟬發生盛期,于清晨露水未干時田間檢查當年生新梢100個頂芽以下第二葉若蟲數,計算百葉蟲數,得出種群密度。根據種群密度,抗性劃分為抗(百葉種群密度≤5頭)、中抗(5頭<百葉種群密度≤10頭)、感(10頭<百葉種群密度≤20頭)和高感(百葉種群密度>20頭)。

4)抗病性(炭疽病)調查方法:在茶炭疽病發生盛期對各品種統一進行田間調查,隨機調查100張成葉,按照分級標準目測分級,記錄調查結果,計算病情指數(DI)。根據病情指數,茶炭疽病抗性劃分為抗(0≤DI≤20),中抗(20<DI≤50),感(50<DI≤75),高感(75<DI≤100)。

5)物候期調查方法:參照《茶樹種質資源描述規范和數據標準》[6],對每個品種隨機挑選3組,每組10個芽進行固定觀察,每隔1 d觀察1次,各個生育期以30%觀察芽達到該物候為標準。

6)產量:產量測定以一芽二葉為采摘標準,各區試品種隨機挑選10 m2進行產量測定,計算產量,3次重復。

7)感官評審:按照《茶葉感官審評方法》(GB/T 23776—2018)[7]對樣品進行外形、湯色、香氣、滋味、葉底5個因子審評。

數據分析采用SPSS軟件進行單因素方差分析,在p=0.05水平上檢驗各處理間的差異是否顯著。

2" 結果與分析

2.1" 定植成活率

所有區試品種的定植成活率均在98%以上,其中以桂紅2號成活率最高,達到99.3%,高于對照品種福云六號的98.8%;中茶108成活率最低,低于對照品種0.50個百分點,即為98.3%,同時3個試驗品種定植成活率間不存在顯著差異(p>0.05)。

2.2" 樹高樹幅

經過3年栽培管理,對照品種福云六號樹高為81.0 cm,樹幅為77.7 cm,樹高顯著高于桂紅2號(72.7 cm),而與中茶108(80.0 cm)差異不顯著。樹幅方面,3個茶樹品種間無顯著差異,在76.7~77.7 cm。總體而言,3個品種的生長勢均較強,長勢良好,表明引進的茶樹新品種能較好地適應當地氣候環境,具備茶樹快速成園、獲得高產的良好潛力。

2.3" 抗蟲性(假眼小綠葉蟬)

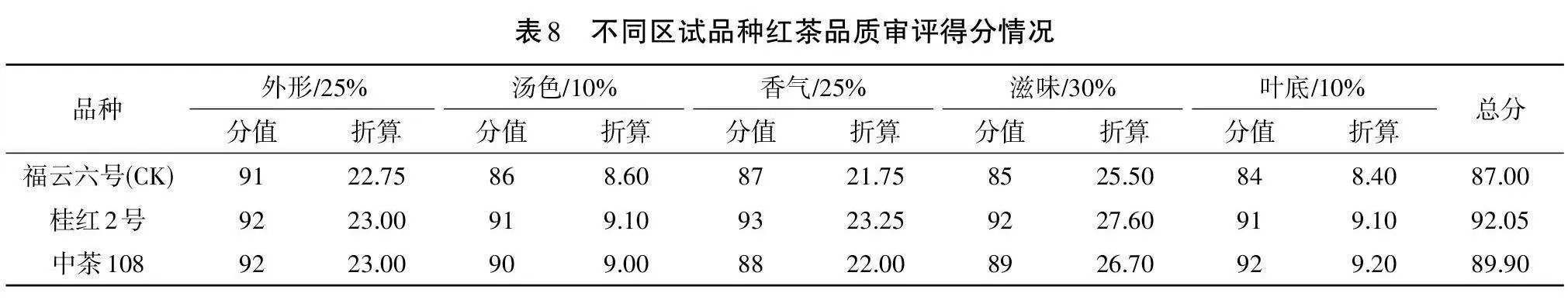

表1為區試茶樹品種對假眼小綠葉蟬的抗性調查,3個品種均表現為“中抗”等級,且三者間沒有顯著差異,均對茶樹主要蟲害具備較強和穩定的抵抗能力,可以大幅度減少茶園農藥使用量,不僅有利于環境保護和生態平衡,還可以降低茶葉生產的成本,并保證茶葉的質量和安全。

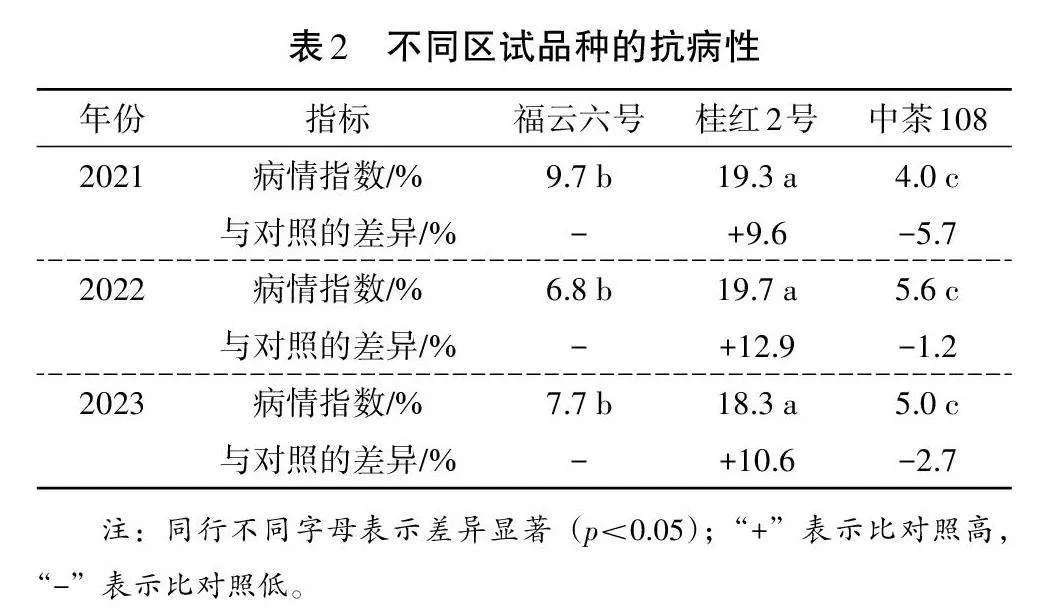

2.4" 抗病性(炭疽病)

3個區試品種的病情指數間雖然數值存在顯著差異(p<0.05),但根據抗性分級均為抗(0≤DI≤20),表明3個茶樹品種對茶炭疽病具有較強的抗性(見表2)。桂紅2號3年的病情指數均較高,規模種植時需要加強栽培管理,提前采取防治措施預防茶炭疽病,降低病害對茶樹生長和產量的影響。

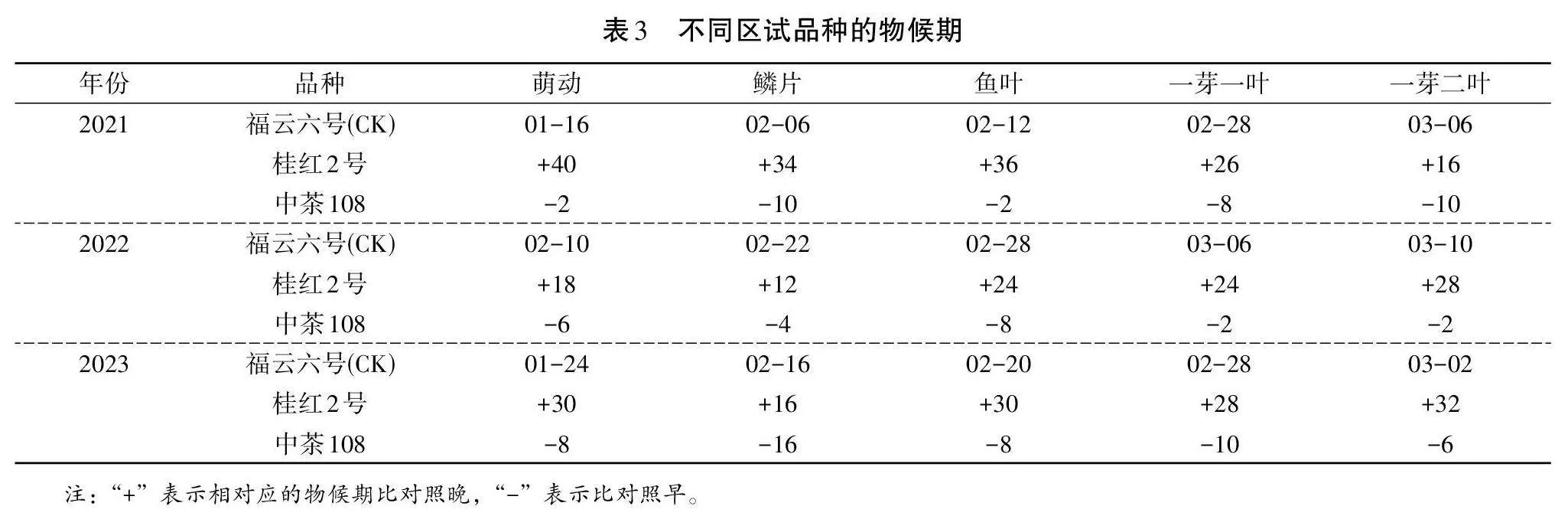

2.5" 物候期

由表3可知,3個區試茶樹品種3年間物候期存在顯著差異。中茶108的萌動、鱗片、魚葉、一芽一葉、一芽二葉期平均比對照品種福云六號早2~16 d,早生優勢較明顯,具備發展成特早春茶的優勢;而桂紅2號則反之,其萌動、鱗片、魚葉、一芽一葉、一芽二葉期均大幅度晚于對照品種,平均晚16~40 d。

2.6" 產量

隨著種植年限增加,3個茶樹品種產量均逐年增加,對照品種福云六號產量最高,3年平均產量為5 560.0kg·hm-2,高于2個引進新品種桂紅2號和中茶108,兩者3年平均產量分別為5 085.5和4 113.5 kg·hm-2(見表4)。

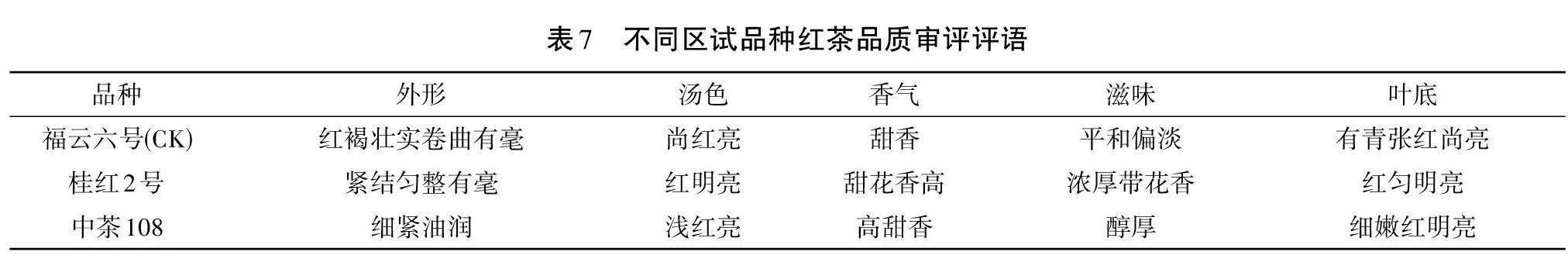

2.7" 制茶品質審評

采摘區試品種一芽二葉茶青進行茶樣制作,并對其品質從外形、湯色、香氣、滋味、葉底5個方面進行綜合審評并打分。

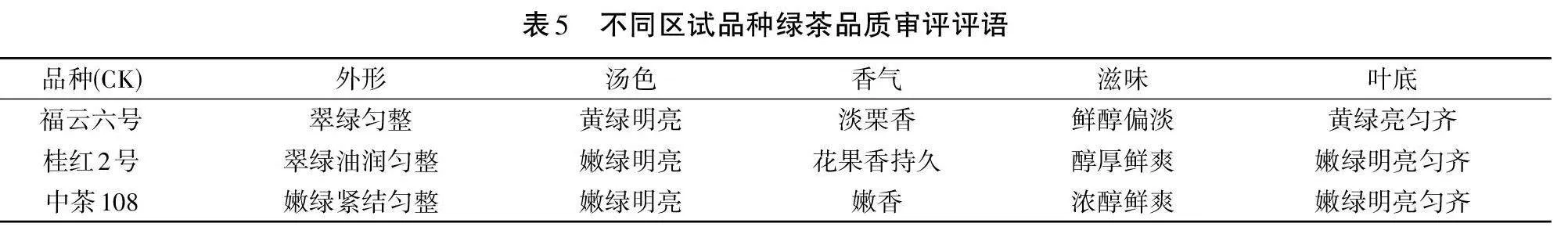

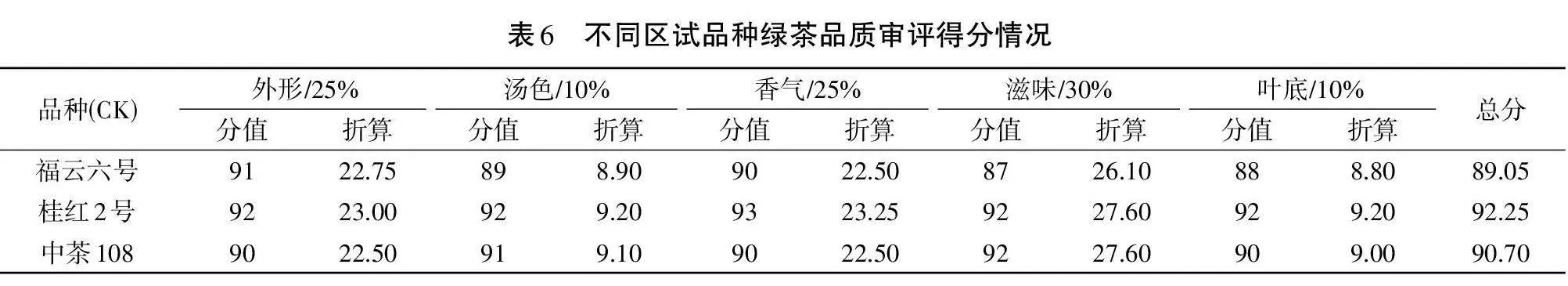

制作綠茶時,桂紅2號總得分92.25分,且每項得分均高于其他兩個品種,特別是其香氣花果香持久,表現突出。中茶108各項得分均超過90分,表現優秀均衡,其總得分為90.70分,高于對照品種89.05分(見表5、表6)。

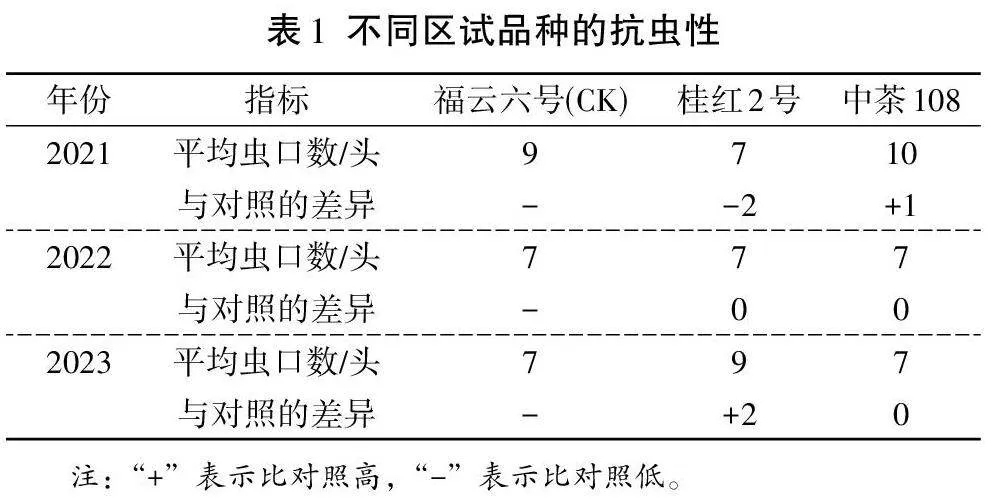

制作紅茶時,桂紅2號香氣和滋味表現出色,總得分為92.05分,大幅高于對照品種福云六號的87.00分,中茶108總得分為89.90分,綜合表現介于前兩者之間(見表7、表8)。

3" 結論與討論

經過2021—2023年連續3年的觀察記錄,2個新引進的茶樹品種在靈山縣綜合表現均較好,具備良好的大面積推廣種植潛力,尤其是桂紅2號,其紅、綠茶適制好,制作出的茶葉花果香濃郁持久,外形、湯色、滋味、葉底同樣表現突出,是制作高檔茶葉理想的優良原料。中茶108雖然產量略低,但其物候期早,制作的紅、綠茶品質均優于當地主栽品種福云六號,可以作為優化靈山縣茶樹品種單一弊端的良好補充。

茶樹新品種的引進種植能否適應當地的生長環境,定植成活率是最直接的表現[8]。本研究中,2個引進茶樹品種成活率高且長勢快,表明能夠較好地適應本地氣候。同時,作為重要的鄉村振興產業[9],茶葉產量的高低在很大程度上決定著茶農的實際收入,其產量也是茶樹新品種引進必須考量的一個重要因素,而產量的高低又與茶樹品種的樹高、樹幅、物候期、病蟲害抗性等緊密聯系[10-12]。雖然茶葉產量會直接影響經濟效益,但具有獨特香氣和豐富滋味等優異品質的茶制品能夠帶來茶葉價格的提升,可以彌補因產量原因而產生的經濟效益差異,甚至能夠以高品質獲得價格優勢從而帶來更高的經濟效益。因此,本研究中桂紅2 號和中茶108綜合表現均較突出,可以進行更深程度的研究開發,從栽培技術和制茶工藝上入手,在提高產量的同時,進一步挖掘其獨特的制茶品質,以獲得更高的經濟收益,更好助力鄉村振興。

參考文獻:

[1] 熊杰.多維視角下的荊楚文化[M].北京:經濟日報出版社,2017:11-12.

[2] 白瑞娟.國內茶樹引種研究進展與展望[J].山東林業科技,2020,50(5):91-94,101.

[3] 黃秀鑫,賴榕輝,黃海英,等.金牡丹茶樹品種在梅州的引種表現及主要栽培技術[J].廣東茶業,2019(6):42-44.

[4] 薛勇.靈山縣志[M].南寧:廣西人民出版社,2000:706-707.

[5] 國家質量監督檢驗檢疫總局. 茶樹種苗 GB11767—2003 [S].北京:中國標準出版社,2003.

[6] 陳亮,楊亞軍,虞富蓮,等.茶樹種質資源描述規范和數據標準[M].北京:中國農業出版社,2005.

[7] 國家質量監督檢驗檢疫總局,中國國家標準化管理委員會. 茶葉感官審評方法GB/T 23776—2018 [S].北京:中國標準出版社,2018.

[8] 楊亞軍.中國茶樹栽培學[M].上海:上海科學技術出版社,2005:167-168.

[9] 王小花.鄉村振興背景下的茶葉經濟發展路徑研究[J].福建茶葉,2023,45(8):9-11.

[10] 林鄭和,單睿陽,陳常頌,等.茶樹新品系‘春萱’選育研究[J].茶葉學報, 2020,61(2):39-44.

[11] 張孟婷,李學慧,陳虹雨,等.不同茶樹品種對茶樹炭疽菌的抗性快篩初探[J].茶業通報,2022,44(2):76-80.

[12] 區寶蓮,黃源木,區勝基,等.昭平縣茶樹優良品種引種試種初報[J].廣西農學報,2023,38(2):28-35,49.

(責任編輯:易" 婧)