重慶市涪陵區烤煙種植規模對單位面積產值和上等煙比例的影響

摘 要 為研究重慶市涪陵區煙農種植規模對單位面積產值和上等煙比例的影響,運用方差分析和相關分析法,對涪陵區2016—2018年661戶煙農的種植規模、單位面積產值和上等煙比例進行統計分析,結果表明:涪陵區煙農不同種植規模的單位面積產值和上等煙比例之間均存在顯著差異,種植規模在2.67 hm2以下的單位面積產值和上等煙比例最高。相關分析表明:8 hm2以下種植規模和單位面積產值呈顯著負相關,相關系數為-0.201,與上等煙比例也呈顯著負相關,相關系數為-0.283。綜合單位面積產值和上等煙比例兩個指標來看,涪陵區煙農最優的種植規模應是2.67 hm2以下。

關鍵詞 烤煙種植規模;單位面積產值;上等煙比例;重慶市涪陵區

中圖分類號:S572 文獻標志碼:A DOI:10.19415/j.cnki.1673-890x.2024.09.036

重慶市涪陵區地處長江、烏江交匯處,2016—2018年分別種植烤煙800 hm2、767 hm2和580 hm2,收購量分別為1 500 t、1 000 t和850 t。這3年該區煙農產值(不含補貼,下同)只有43 080元·hm-2,上等煙比例平均值也只有40.9%,遠低于重慶市平均水平。該區是典型的大戶種植模式,5.33 hm2以上種植大戶分別有60戶、60戶和47戶,分別占煙農總戶數的23.25%、25.00%和28.83%,其種植面積分別占年度總面積的64.46%、64.58%和64.34%,也分別達到了3.10 hm2、3.19 hm2 和3.56 hm2,戶均規模位居重慶市之首。傳統的煙葉種植土地細碎化程度較高、生產規模較小,不利于煙葉生產的專業化。

一定規模的煙葉有助于煙農降低生產成本、提高種煙收益,凸顯煙葉生產的規模效益,但農業生產規模并不是越大越好。按農業規模經濟遞減理論,我國現代煙草種植業尚處于起步階段,各種生產要素仍相對落后,存在達到一定規模后,種植面積越大,管理越粗放,規模效益趨于降低的問題。韓永鏡等研究指出,單位面積純收入與單戶種植規模存在明顯的負相關[1]。吳文信等研究指出,從烤煙單位面積產值和中上等煙比例來看,種植規模在1 hm2以下最為合適[2]。張宏永對福建省煙農種植規模進行了研究,認為該省煙農最適的種植規模為2~2.33 hm2,超大規模種植效率低,且規模報酬處于遞減狀態[3]。張培蘭運用數據包絡分析(DEA),對重慶市武隆和黔江80戶煙農烤煙種植效率進行分析表明,烤煙種植規模在1.20~1.67 hm2范圍內投入產出結構相對合理,人工管理相對科學,規模收益相對較大[4]。從前人的研究來看,適度規模經營是在既定的內外部環境下,通過對生產者規模的適度調整,使土地、資本和勞動力等生產投入要素合理配置從而達到最佳經營效益的活動。各地的適度規模與當地的生產技術條件、氣候、土地環境、勞動力水平息息相關,各研究也不盡一致,需要進一步進行探討。

煙葉是涪陵區重要的經濟作物,是當地煙農的主要農業收入,因此降本增收,從而保證煙農的種煙積極性是涪陵區乃至重慶市整個煙草管理部門面臨的長期且重要的課題。當前種煙規模與經濟效益明顯不成正比,且何種規模能實現種煙效益的最大化還需要探究。如何立足當地實際,發展適度規模種植,化解規模化種植經營困境,是當前涪陵煙葉不得不面對的現實問題。據此本文擬研究涪陵區烤煙種植規模對單位面積產值和上等煙比例的影響,以指導該區煙農選擇合適的種植規模,提升煙農單位面積產值和上等煙比例,為進一步實現煙農增收,促進涪陵區烤煙產業持續平穩健康發展提供理論依據和實現路徑。

1" 材料與方法

1.1" 材料來源

來源于重慶市煙葉管理信息系統 2016—2018年的數據,總量661戶,選擇種植規模、單位面積產值、上等煙比例3個數據指標為研究依據。

1.2" 研究方法

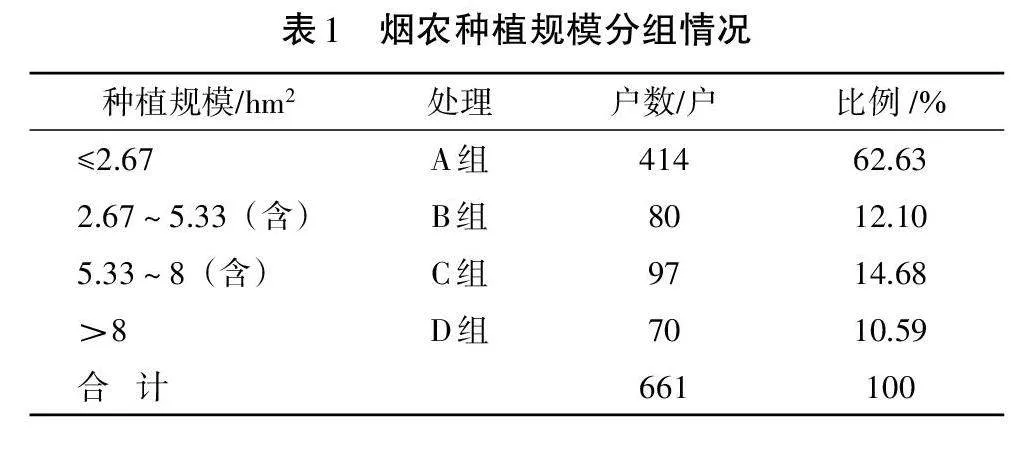

研究烤煙種植規模對單位面積產值和上等煙比例的影響,為消除不同年度間氣候因素波動的影響,將3個年度的數據匯合后進行統一研究分析,根據種植規模的大小,結合煙草行業對煙農種植規模分類的一般標準,將種植規模分為4個組,分別為2.67 hm2 以下(A組),2.67~5.33 hm2(B組),5.33~8 hm2(C組),8 hm2(D組)以上,分組詳情見表1。運用SPSS 25.0對數據進行分析,首先對不同組的單位面積產值、上等煙比例進行方差分析;然后嘗試以全部數據為基礎,對種植規模和單位面積產值、上等煙比例進行相關分析。

2" 結果與分析

2.1" 種植規模對單位面積產值的影響

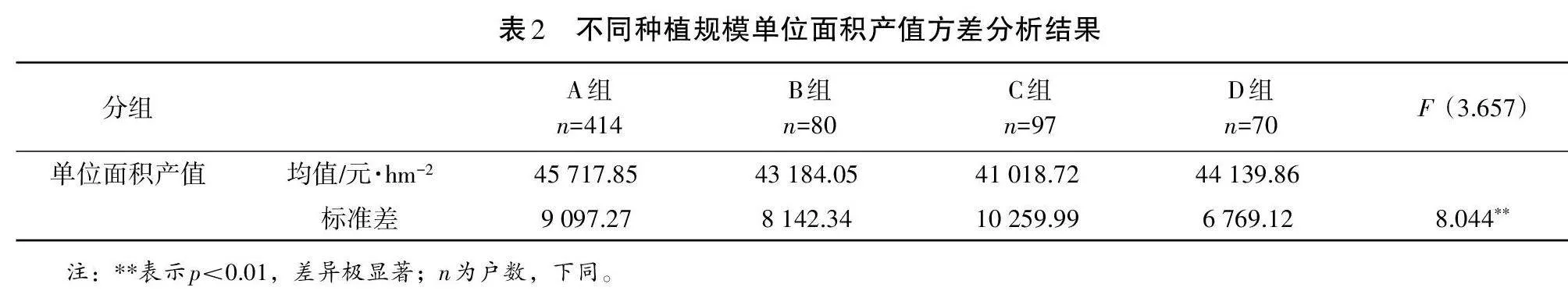

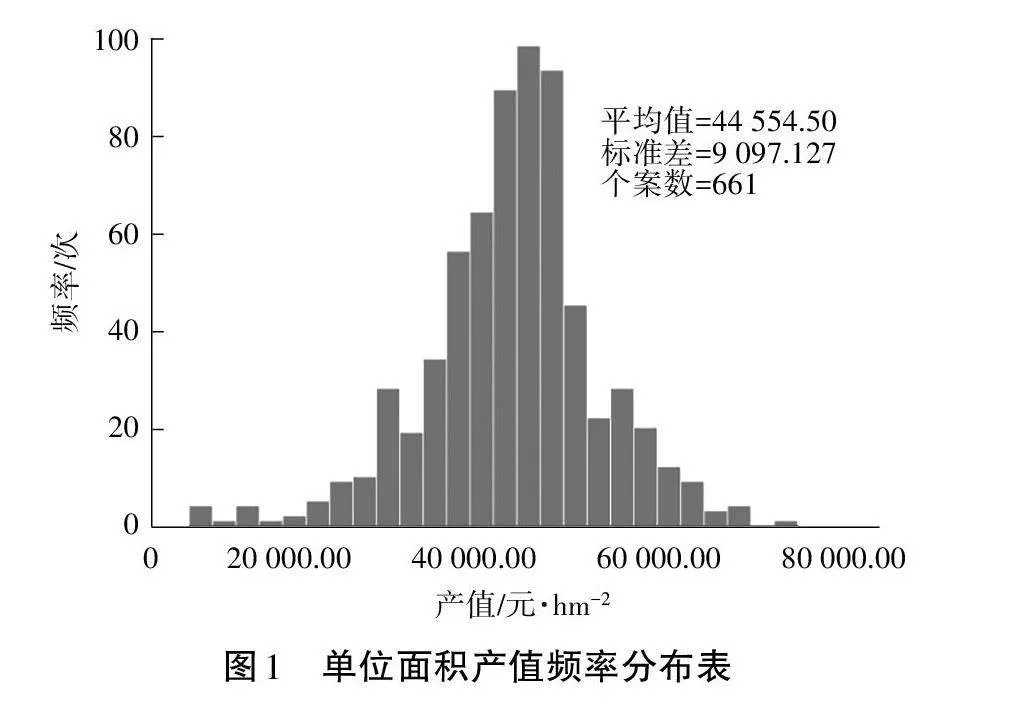

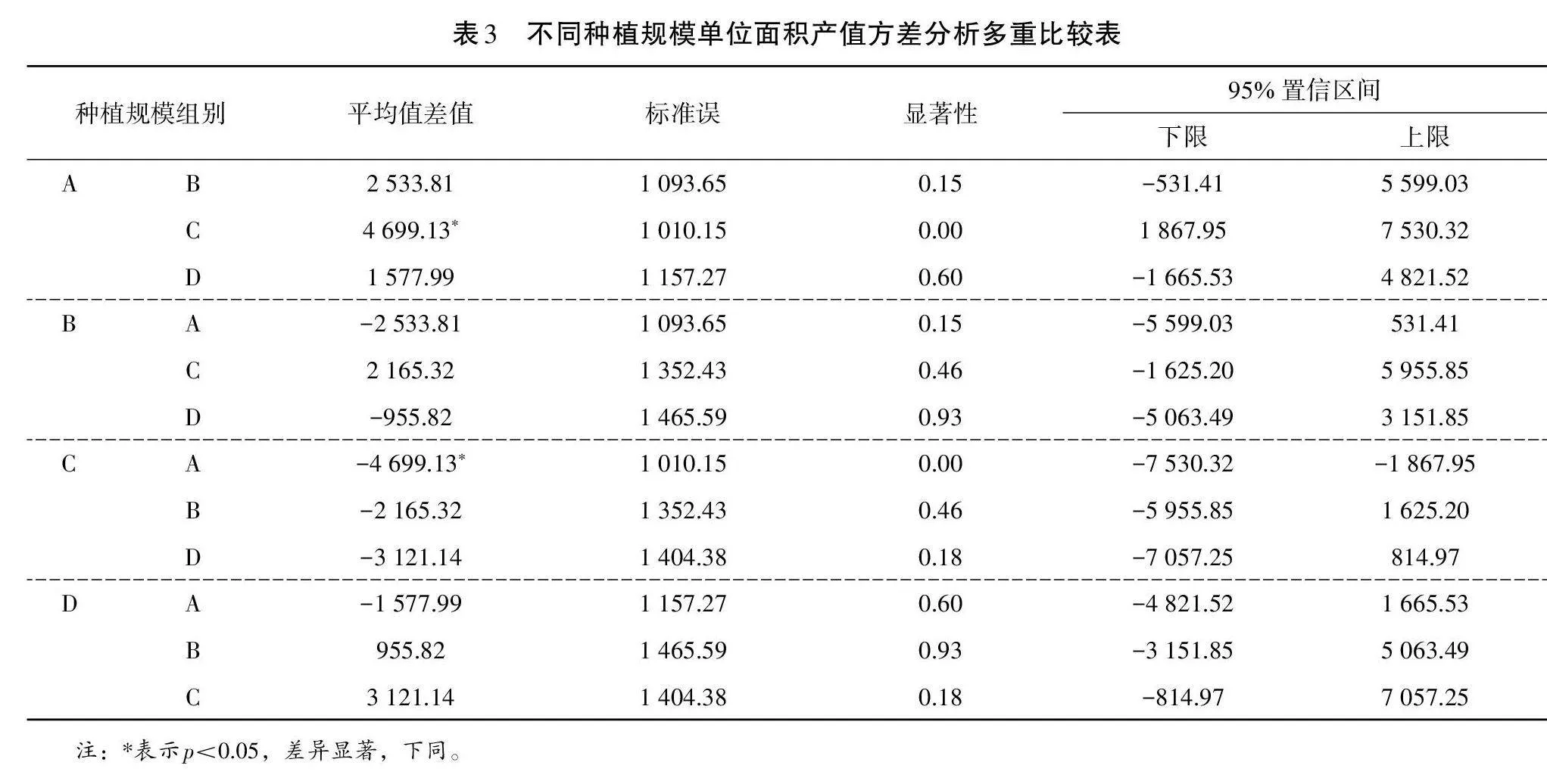

從圖1可以看出,4組數據的單位面積產值基本呈正態分布,符合方差分析的前提條件。從表2方差分析結果中可以看出:不同組單位面積產值從高到低依次為A組、D組、B組、C組,其中單位面積產值最高是A組,為45 717.85 元·hm-2;次高是D組為44 139.86 元·hm-2;最低是C組,為41 018.72" 元·hm-2。從統計結果來看,4種不同種植規模的單位面積產值之間存在顯著差異,F(3.657)=8.044,p<0.01,有做多重比較的必要。從表3多重比較結果中可以看出,A組和C組之間單位面積產值均值存在顯著差異(MD=4 699.13,p<0.01), A組和B組差異不顯著(MD=2 533.81,p=0.15),A組和D組差異不顯著(MD=1 577.99,p=0.60),B組和C組差異不顯著(MD=2 165.32,p=0.46),B組和D組差異不顯著(MD=-955.82,p=0.93),C組和D組差異也不顯著(MD=-3 121.14,p=0.18)。

從表2中4組單位面積產值均值來看,A—C組單位面積產值均值隨著種植規模的提高而下降,但D組有升高。本文嘗試在進行相關分析時將前3個組的數據進行匯合后,對種植規模和單位面積產值進行相關分析,即分析8 hm2以下的種植規模(n=591)與對應的單位面積產值之間的相關性。采用Spearman直線相關分析法,結果顯示,A—C組種植規模和單位面積產值整體呈顯著性負相關,相關系數為-0.201,顯著水平0.01。

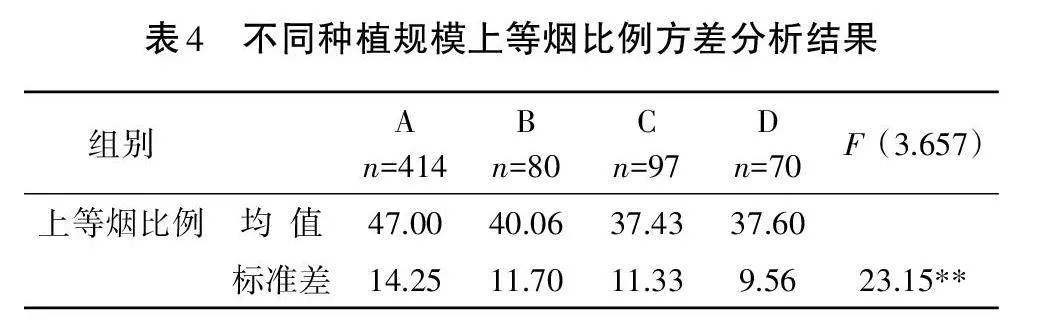

2.2" 種植規模對上等煙比例的影響

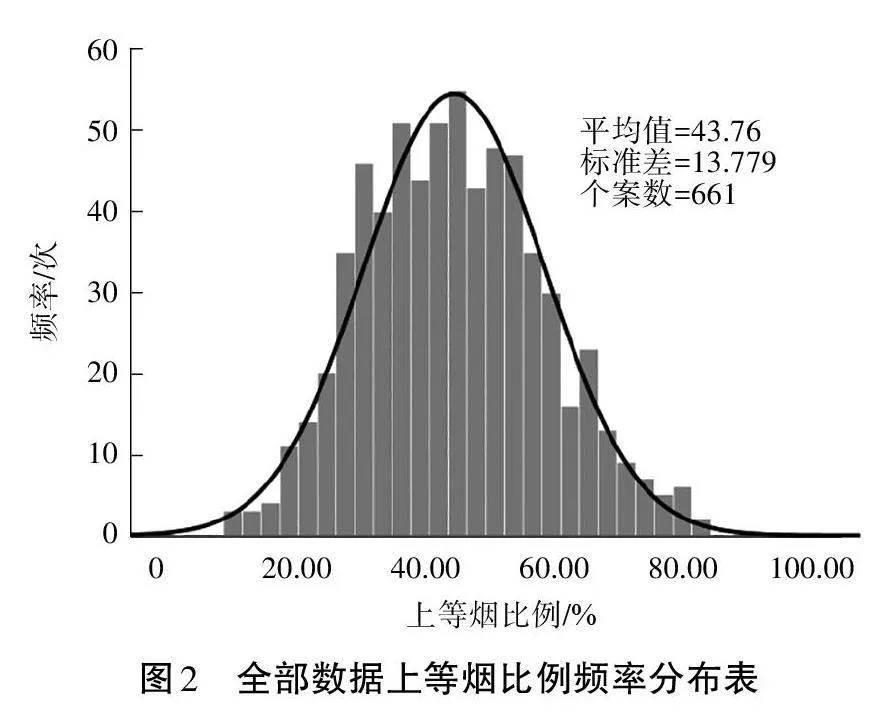

從圖2可以看出,4組全部數據的上等煙比例基本呈正態分布,符合方差分析的前提條件。

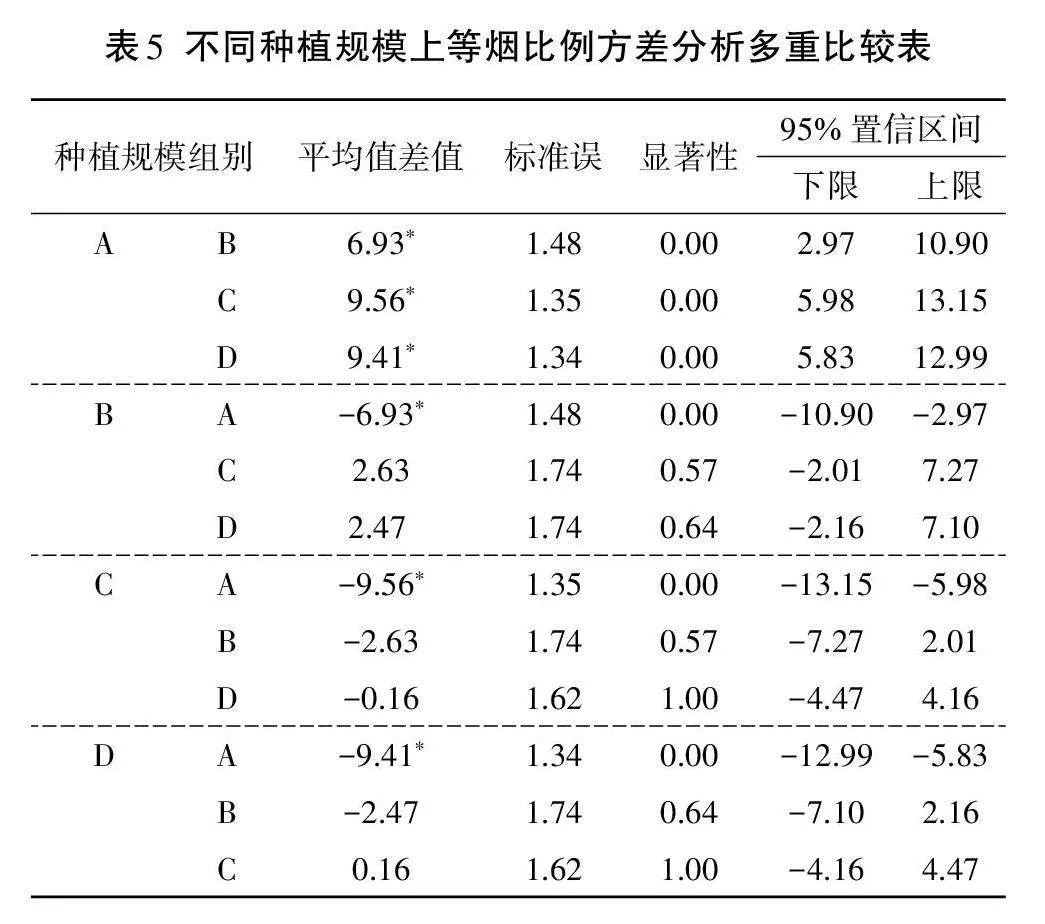

從表4中可以看出,上等煙比例均值從高到低依次為A組、B組、D組、C組,其中最高是A組,為47.00%;次高是B組,為40.06%;最低是C組,為37.43%。從統計結果來看,4種不同種植規模的上等煙比例之間存在顯著差異,F(3.657)=23.15,p<0.01,有做多重比較的必要。從表5多重比較結果中可以看出,A組和B組之間上等煙比例均值差異顯著(MD=6.93,p<0.01), A組和C組差異顯著(MD=9.56,p<0.01),A組和D組差異也顯著(MD=9.41,p<0.01),B組和C組差異不顯著(MD=2.63,p=0.57),B組和D組差異不顯著(MD=-2.47,p=0.64),C組和D組之間差異也不顯著(MD=-0.16,p=1.00)。

從方差分析結果可知,4組的上等煙比例基本隨著種植規模的提高而下降。本文嘗試對全部數據的種植規模和上等煙比例進行相關分析,采用 Spearman直線相關分析法,結果顯示,種植規模和上等煙比例呈顯著性負相關,相關系數為-0.283,顯著水平0.01。

3" 討論與結論

3.1" 討論

根據土地報酬遞減率和有關文獻[5-6],本文認為種植規模過大導致煙農效益低下的原因有:1)規模過大,煙農精力不足,用工數量不足,造成粗放管理,粗放經營,粗放投入,單項措施落實時間跨度大、管理效能低,回報不增反降。例如在采收葉片過程中,規模較大煙田監管力量難以實現全覆蓋,導致采收標準執行不到位,易出現采生、混部、漏采現象,產生較多的無烘烤價值的煙葉,一定程度上影響煙葉有效產出。2)規模過大煙農投資增大,自有資金不足造成必要的投入跟不上,進而影響效益,如果貸款種煙則需要交一定的利息,也減少了煙農的收入。3)種植規模過大,煙農應對突發災害的能力大大降低,災情來襲,關鍵補救期也就2~3 d,在如此短的時間內,種植大戶急需的人力、物力、財力往往不足; 規模較小煙田面積小,發生病害時采取植保措施時間短、用藥及時,病害防治效果好;規模較大煙田單次植保措施用時較長,容易延誤病害最佳防治時間,造成病害特別是葉部病害發生程度重于規模較小煙田,易產生更多病殘葉,影響煙田的有效產量,所以種植大戶在突發災害和病蟲害面前更加脆弱,嚴重影響效益。

值得一提的是,涪陵區煙農8 hm2以上種植規模的單位面積產值雖然和其他種植規模的單位面積產值沒有顯著差異,但相對于8 hm2以下范圍內單位面積產值隨著種植規模提高而降低,8 hm2以上種植規模的單位面積產值有較為明顯的“回升現象”。這和吳杰的研究結果較為接近[7],如此大的種植規模,單位面積產值卻有明顯回升趨勢,可能與煙農素質這一因素有關,值得后續深入研究。

3.2" 結論

從結果可知,煙農種植規模對單位面積產值具有重要的影響,種植規模在2.67 hm2以下的單位面積產值最高,顯著高于種植規模5.33~8 hm2的單位面積產值。雖然其他不同種植規模之間的單位面積產值差異不顯著,但仍可以看出2.67~5.33 hm2的單位面積產值相對于2.67 hm2以下的單位面積產值有降低的趨勢。5.33~8 hm2的單位面積產值相對于2.67~5.33 hm2的單位面積產值也有降低的趨勢。這說明涪陵區在8 hm2以下的范圍內,單位面積產值隨著種植規模的擴大而逐步降低,相關分析也有力地證實了這一點,即在8 hm2以下的范圍內,煙農種植規模和單位面積產值之間存在較為顯著的負相關。

煙農種植規模對上等煙比例也具有重要的影響,種植規模在2.67 hm2以下的上等煙比例最高,均顯著高于其他種植規模的上等煙比例。雖然其他不同種植規模之間的上等煙比例差異不顯著,但從整體上來看,隨著種植規模的提高,上等煙比例基本呈下降趨勢。相關分析也有力地證實了這一點,即煙農種植規模和上等煙比例之間存在較為顯著的負相關。

綜合單位面積產值和上等煙比例兩個指標來看,本文認為,涪陵區煙農最適種植規模應在2.67 hm2以下。

參考文獻:

[1] 韓永鏡,徐經年,祖朝龍,等. 皖南煙區烤煙適度規模種植的研究 [J]. 安徽農業科學,2007,35(31):9949-9950.

[2] 吳文信,典瑞麗,李生棟,等. 煙農年齡·植煙面積與煙農收益的關系分析[J]. 安徽農業科學,2015,43(31):317-319.

[3] 張宏永. 煙農種植規模效率研究——以福建省為例[D]. 福州:福建農林大學,2011.

[4] 張培蘭. 重慶山區煙草種植規模研究[D]. 鄭州:河南農業大學,2011.

[5] 李富欣. 規模、投入產出與收益——基于河南煙區337戶煙農的調查分析[J]. 安徽農業科學,2012,40(33):16435-16347.

[6] 丁飛,劉懷宇. 貴州山區特色烤煙種植規模的探討[J]. 安徽農業科學,2015,43(25):346-347.

[7] 吳杰. 基于 DEA 方法的山地煙區種植規模效率實證研究——以重慶市為例[J].重慶與世界·學術版,2013,30(12):134-138.

(責任編輯:敬廷桃)