血液灌流治療兒童有機磷農藥中毒效果觀察

吳 雄,侯 瑤(通訊作者),劉紅林,常開朝,劉麟晶,孔 楠,沈 明,楊金龍

(昆明市兒童醫院急診科 云南 昆明 650028)

有機磷農藥中毒是兒童常見的農藥中毒,表現為膽堿能神經興奮表現:(1)毒蕈堿樣癥狀:腹痛、嘔吐、腹瀉、多汗、流涎、視物模糊、瞳孔縮小、呼吸道分泌物增多、肺水腫等[1]。(2)煙堿樣癥狀:肌束震顫、肌肉痙攣、肌力減退,嚴重者可因呼吸機麻痹而死亡。傳統的治療是給予洗胃、阿托品、及解磷定治療。我院急診科2020年開展了血液灌流治療有機磷農藥中毒,共診治患兒56例,現就血液灌流治療兒童有機磷農藥中毒療效總結分析如下。

1.資料與方法

1.1 一般資料

選取2020年1月—12月昆明市兒童醫院就診的56例確診有機磷農藥中毒的兒童為研究對象,隨機分為觀察組和對照組,各28例。診斷標準依據:患兒有明確有機磷農藥的接觸史,具備有機磷農藥中毒的臨床表現:有毒蕈堿樣和(或)煙堿樣癥狀,并且膽堿酯酶活性下降。觀察組男13例,女15例,平均年齡(7±2.3)歲,按癥狀體征分為輕度中毒、中度中毒、重度中毒三組。輕度中毒組9例,有較輕的毒蕈堿樣和中樞神經系統癥狀,如頭暈、頭痛、乏力、惡心、嘔吐、多汗、胸悶、視物模糊、瞳孔縮小等。膽堿酯酶活性在正常的50%~70%[2]。中度中毒組13例,除上述癥狀外,出現血壓輕度升高、多汗、寒戰、發熱、腹瀉、腹痛、心動過緩、肺部有干濕啰音、支氣管分泌物增多、輕度呼吸困難、流淚、語言不清、步態蹣跚、意識障礙、肌束震顫等,膽堿酯酶活性在正常的30%~50%。重度中毒組6例,除上述膽堿能神經興奮或危象的表現外,患兒表現為昏迷、心房顫動、方式傳導、等心律失常。血壓升高或下降、發紺、呼吸困難、大小便失禁或尿潴留、瞳孔極度縮小,對光反射消失。四肢癱瘓、反射消失等。有下列情況之一者,(1)肺水腫;(2)昏迷;(3)呼吸衰竭;(4)腦水腫。膽堿酯酶活性在30%以下[3]。對照組男13例,女15例,平均年齡(7.2±2.1)歲,同樣按上述標準分為輕、中、重度中毒組;輕度中毒組7例,中度中毒組14例,重度中毒組7例。兩組患兒一般資料比較差異無統計學意義(P<0.05),具有可比性。中毒途徑:有機磷外用滅虱9例,噴灑農藥時誤吸10例,非生產性誤服30例,因心理因素自服7例。依據中毒品種分類:對硫磷中毒3例,敵敵畏中毒24例,樂果中毒11例,敵百蟲中毒13例,對硫磷中毒2例,其他3例。本次研究經我院倫理委員會批準(倫理審批號:2020-03-046-K01),且取得患兒監護人知情同意。

1.2 方法

(1)藥物治療方法:對照組及觀察組所有患兒給予清水洗受染皮膚及毛發,洗胃至無異味。輕度中毒:給予阿托品0.02~0.03 mg/kg·次,2~4 h 1次,解磷定(上海旭東海普藥業有限公司,規格:0.5 g/支)10~15 mg/次。中度中毒:給予阿托品0.03~0.05 mg/kg·次,0.5~1 h 1次,解磷定15~30 mg/次。重度中毒:給予阿托品0.05~1 mg/kg·次,5~15 min 1次,至瞳孔散大,肺水腫消退后逐漸減量,解磷定30 mg/次,可2~4 h后重復。觀察組在上述治療基礎上同時給予血液灌流治療。對照組給予洗胃、阿托品及解磷定治療,但不進行血液灌流治療。(2)血液灌流實施步驟:觀察組在上述治療基礎上同時給予血液灌流(品牌:健凡,型號:JF-800A)治療。0.9%氯化鈉溶液2 000 mL預充管路,肝素1 mg/kg抗凝,血流速度3~5 mL/kg,15~25 kg患兒選用YTS100灌流器,>25 kg患兒選用YTS160灌流器。單次血液灌流時間2 h。入院第1 d開始,進行血液灌流1次/d,連續進行3~5 d,直至患兒膽堿酯酶完全恢復,癥狀體征消失。(3)采用酶聯免疫吸附法測定患兒膽堿酯酶水平。

1.3 觀察指標

比較兩組患者膽堿酯酶完全恢復所需要的時間;平均住院日;癥狀體征完全消退的時間。

1.4 統計學方法

采用SPSS 22.0軟件進行統計學分析,符合正態分布的計量資料以均數±標準差(±s)表示,兩組間比較采用t檢驗;計數資料以率[n(%)]表示,兩組間比較采用χ2檢驗。P<0.05為差異有統計學意義。

2.結果

2.1 比較兩組患兒膽堿酯酶恢復時間

觀察組患兒輕、中、重度中毒膽堿酯酶活性恢復時間均顯著短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表1。

表1 兩組患兒膽堿酯酶恢復正常時間比較(±s, d)

表1 兩組患兒膽堿酯酶恢復正常時間比較(±s, d)

組別 例數 輕度中毒 中度中毒 重度中毒觀察組28 1.0±1.2 2.0±0.7 2.0±1.3對照組28 2.0±0.3 3.0±0.5 4.0±0.5 t 2.467 2.048 2.763 P 0.012 0.023 0.004

2.2 比較兩組患兒平均住院時間

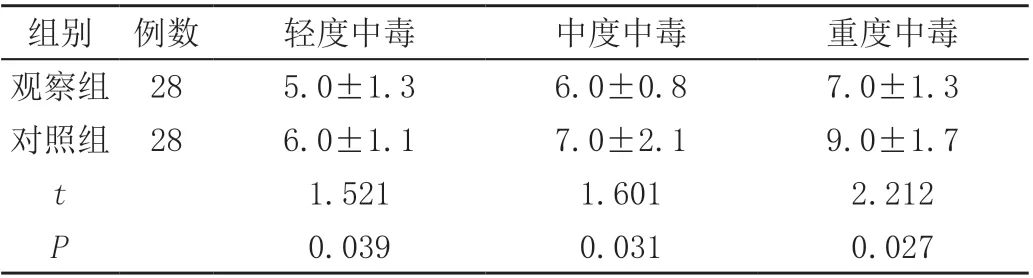

觀察組患兒輕、中、重度中毒平均住院日均低于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表2。

表2 兩組患兒平均住院時間比較(±s, d)

表2 兩組患兒平均住院時間比較(±s, d)

組別 例數 輕度中毒 中度中毒 重度中毒觀察組28 5.0±1.3 6.0±0.8 7.0±1.3對照組28 6.0±1.1 7.0±2.1 9.0±1.7 t 1.521 1.601 2.212 P 0.039 0.031 0.027

2.3 比較兩組患兒癥狀消失時間

觀察組患兒輕、中、重度中毒癥狀完全緩解時間均顯著短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),見表3。

表3 兩組患兒癥狀緩解時間比較(±s, d)

表3 兩組患兒癥狀緩解時間比較(±s, d)

輕度中毒組別 例數中度中毒毒蕈堿樣癥狀 煙堿樣癥狀 毒蕈堿樣癥狀 煙堿樣癥狀觀察組28 3.0±0.7 2.0±1.3 3.0±1.4 3.0±2.1對照組28 3.7±1.5 3.0±1.7 4.0±1.9 5.0±1.3 t 2.048 2.475 2.242 4.283 P 0.023 0.011 0.013 0.000重度中毒毒蕈堿樣癥狀 煙堿樣癥狀觀察組28 4.0±0.9 4.0±1.5對照組28 5.0±2.2 6.0±0.7 t 2.227 3.674 P 0.014 0.000組別 例數

3.討論

有機磷酸酯類殺蟲劑多數品種為油狀液體,具有大蒜樣特殊臭味,遇堿性物質能迅速分解、破壞,可通過皮膚、胃腸道及呼吸道進入機體[4]。中毒機制是抑制體內膽堿酯酶活性,從而失去分解乙酰膽堿的功能,致使乙酰膽堿在其生理作用部位聚集,發生膽堿能神經過度興奮的一系列臨床表現[5]。在我省農村地區,有機磷農藥中毒仍然是引起兒童中毒事件發生的主要因素之一,給兒童的身體健康帶來巨大危害。傳統的治療方法是阿托品加解磷定,近年來,兒童血液凈化治療蓬勃發展,血液灌流技術及設備逐步普及,成為兒童中毒治療的重要手段之一。血液灌流是借助體外循環,將患者血液引入裝有固態吸附劑的灌流裝置,通過活性炭或者樹脂等,吸附患兒體內的有機磷農藥,將凈化的血液重新返回患兒體內[6]。從而減少患兒體內膽堿酯酶的破壞,減少體內膽堿的活性,達到緩解患兒癥狀的目的。從本次研究中,我院使用的是活性炭灌流器,采用入院后1次/d,2 h/次,連續3~5 d的治療方案,取得了良好的效果。說明此方案對有機磷農藥中毒治療切實可行,活性炭對有機磷農藥有著良好的吸附效果。觀察組患兒癥狀緩解時間以及平均住院時間都顯著短于對照組,差異有統計學意義(P<0.05),為患兒早期緩解了病痛,同時縮短了住院時間,減少了經濟負擔,在臨床效益及社會效益方面都取得了良好效果。尤其是對于有機磷農藥重度中毒的患兒,早期使用血液灌流技術是有必要的。說明血液灌流聯合阿托品、解磷定治療有機磷農藥中毒的效果,療效優于單純藥物治療組。在輕、中、重度中毒組,觀察組血膽堿酯酶的恢復時間都短于對照組,尤其是重度中毒組尤為明顯,差異有統計學意義(P<0.05)。

綜上所述,血液灌流對于有機磷農藥中毒的兒童,縮短了住院治療的時間,是治療兒童有機磷農藥中毒的有效手段,值得應用。