基于主題意義探究的初中英語支架式聽說教學實踐

引言

隨著《義務教育英語課程標準(2022年版)》(以下簡稱《義教新課標》)的頒布,初中英語聽說教學面臨著新的要求和挑戰。改革開放以來,英語教材在經歷了兩輪教改之后,逐步加強了對學生聽說的訓練,但是學生的聽力和口語交際能力并未獲得明顯提升。筆者分析有以下五個方面的原因:第一,教師對聽力文本的處理局限于詞匯、語法等語言現象,對于主題的深入挖掘不夠,未能充分發揮課程育人價值;第二,教師忽視情境創設,或是創設的情境不夠真實,學生難以在情境中運用真實的語言表達真實的內容;第三,學生聽力輸入不足,活動形式較單一,且缺乏有效的策略指導,難以達成口語輸出的目標;第四,學生用英語表達自己思想和情感的能力較弱,表達內容空泛,語言與思維沒有同步發展;第五,教師更關注學生表達中詞匯、句型或語法使用的準確性,而對于學生語音及表達的得體性關注不夠。

基于主題意義探究開展初中英語聽說教學的思路

《義教新課標》明確指出,主題為語言學習和課程育人提供語境范疇,教師要引導學生圍繞主題學習語言、獲取新知、探究意義、解決問題(教育部,2022)。因此,在進行教學設計之前,教師應認真研讀教材語篇,分析語篇主題和內容,明確語篇傳遞的意義,并以此為引領來設計圍繞主題的由淺入深、層層遞進的聽說活動,引導學生對主題意義進行探究。

蘇聯心理學家維果茨基認為,學生現有的發展水平和潛在的發展水平之間的區域就是最近發展區(轉引自何美紅,2013)。美國教育學家布魯納據此提出了支架式教學理論,認為當學習任務超出學生現有水平時,可鼓勵學生在教師引導和他人協助下將學習任務分解,自主探索和合作實踐,跨越最近發展區(轉引自程璇,2020)。因此,在聽說教學過程中,教師應根據學生的實際情況,搭建必要的支架來幫助學生進行語言的學習和意義的理解,并在此基礎上運用語言,在真實情境中解決實際的問題。

1. 提供情境支架,助力主題理解

在一堂聽說課之前,教師應創設與本課主題相關的情境,激活學生的已知,同時鋪墊必要的語言和文化背景知識,讓學生在已有經驗和學習主題之間建立關聯,發現認知差距,形成學習期待。外研版《英語》(新標準)初中教材每個單元的Developing ideas板塊首先呈現了一個多模態語篇,為本板塊的學習提供了情境支架。其中所呈現的圖片是與主題相關的真實情境,Did you know? 部分不僅給出了相關背景知識,還提供了與主題相關的語言表達方式,學生可以通過觀察圖片,閱讀Did you know?部分的內容,激活已知,快速進入本課主題。

對主題意義的探究是學生學習語言的重要內容。因此,教師要認真研讀聽力文本,針對主題設計活動,搭建問題支架,引導學生在聽的過程中探究主題意義。外研版《英語》(新標準)初中教材為師生提供了豐富的聽力材料和真實語境。每個單元共有兩段聽力材料,均為多模態語篇,通常第一段材料提供事件背景,第二段材料提供事件細節信息。教材還針對兩段聽力材料提供相應的學習活動,如判斷文本大意、選擇恰當標題等整體理解類活動,以及填空、信息匹配等細節理解類活動。其中,以填單詞或短語完成句子、表格或思維導圖類活動居多。這類活動均在與主題緊密相關的信息處設空,不僅能考查學生對文本信息的理解,也能引導學生對主題進行探究。

《義教新課標》強調學用結合,聽力輸入是學生在聽的過程中進行語言學習,聽后的口語產出則是對學生輸入效果的檢驗。因此,教師應創設與主題相關且與學生生活相聯系的真實情境,調動學生的表達欲望,幫助他們形成自己的語言和思想,表達真情實感。外研版《英語》(新標準)初中教材的口語活動延續了聽力板塊的話題,結合學生實際,搭建了情境支架,旨在引導學生進行創造性表達,并在口語交流的過程中不斷加深對主題的理解。

2. 提供語言支架,豐富口語表達

在學習的過程中,隨著對主題探究的不斷深入,到口語產出階段時,學生會有話想說,也有話可說。為確保他們有話能說,就需要語言支撐。因此,教師要給學生提供相應的語言支架。

首先,教師可基于產出導向,以語言輸出為目的,在單元教學過程中為學生搭建持續性的語言支架,讓核心語言循環復現,幫助學生建構基于主題的信息結構圖和語義詞匯網,形成結構化新知,學生再依托這些語言支架進行深入語篇和超越語篇的口語表達活動,輸出效果水到渠成(蔣京麗,2020)。從教材單元的整體架構來看,學生在Developing ideas板塊口語產出的內容不僅局限于本板塊的內容,還與其他板塊的內容相關聯,這使單元核心語言得以循環復現,也為完成最終的產出任務做了鋪墊。這一設計不僅實現了單元內部各板塊的小循環,也實現了整個單元的大循環。

其次,教師應為學生提供必要的模仿范例。因為在口頭交際時,說話人對信息的處理需要經過輸入、中心處理和輸出三個階段,學習者口語能力的培養也要經歷從輸入到控制性輸出,再到創造性輸出的過程(魯子問,2022)。教師可先采用教師示范、師生示范或生生示范等多種形式讓學生進行模仿和控制性操練,再創設真實情境讓學生表達自己的情感、態度和觀點。外研版《英語》(新標準)初中教材在口語輸出板塊中為學生提供了豐富的范例,既有對話結構的示范,也通過Useful expressions提供了更多的實用表達支架,在為學生提供基本語言支撐的基礎上,鼓勵學生進行個性化的創造性表達。

3. 提供策略支架,提升聽說效果

在對語篇主題意義的探究過程中,語言技能和學習策略的使用是相輔相成的,每一項技能的使用都有具體的策略,所以教師要提高策略的使用效果,促進學習效果(梅德明、王薔,2018)。因此,在聽說教學中,教師應重視對學生聽力策略的指導,教會學生根據不同的聽力任務選擇不同的方法。在口語活動中,教師應幫助學生掌握一定的交際策略和會話技巧,能在特定語境中準確理解他人和得體表達自己。

外研版《英語》(新標準)初中教材在Developing ideas板塊專門設計了Learning to learn,針對聽和說分別提供策略指導,如指導學生如何在聽力活動中快速理解主題、如何在聽前根據圖片進行預測等。這種策略性的指導不僅幫助學生提高了聽力效率,還培養了他們的自主學習能力和解決問題的能力。教材設計的聽力活動讓學生不僅要關注文本內容,還要關注人物交際用語的語言特征。針對這些語言現象,教材在Learning to learn部分也提供了相應的口語策略指導,主要涉及語言表達的準確性、邏輯性及得體性等,充分體現了語言的交際功能。

基于主題意義探究的初中英語聽說教學實踐

為了更清晰地闡釋基于主題意義探究的初中英語聽說教學設計思路,筆者以外研版《英語》(新標準)七年級上冊Unit 5 Fantastic friends的聽說教學為例,闡述教師如何從情境、語言、策略等不同維度為學生搭建支架,切實提升學生的聽說能力。

本單元的話題是Animal friends,主題是“Animals are humans’ fantastic friends.”,其中包含三個子主題:Amazing animals、Helpful animals和Protect animals。學生通過學習,可以了解到一個多姿多彩的動物世界,發現動物的奇妙,理解動物既是人類的朋友,也是人類的好助手。同時,學生通過閱讀由于人類不當行為導致渡渡鳥滅絕的悲傷故事,進一步理解動物與人類的關系,增進保護動物的意識。本單元旨在培養學生對動物的關愛、尊重和責任感,形成積極的情感和價值觀。

本單元Developing ideas的第一個部分是聽說教學內容,包含兩段聽力材料,第一段聽力材料是一段獨白,對搜救犬“冰潔”進行介紹,第二段聽力材料是記者對“冰潔”的訓導員歐陽洪洪的一段采訪。學生通過了解英雄搜救犬“冰潔”和它的伙伴—— 歐陽洪洪之間感人的故事,理解動物是人類的朋友,更是人類的好助手,達成對第二個子主題Helpful animals的探究。

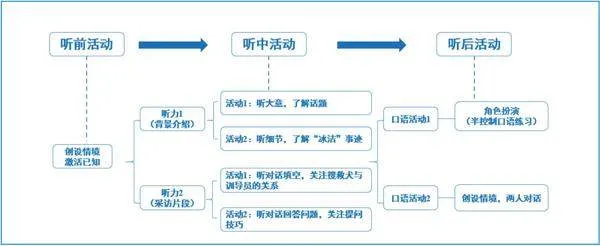

基于對本單元及本板塊的語篇分析,結合上述聽說教學的設計原則,筆者確定了本課的教學活動路徑(見圖1),并在聽說活動中從情境、語言、策略等方面搭建必要的支架,幫助學生聽懂文本、理解主題、展開口語交際,在探究主題意義的同時有效提升聽說能力。

1. 情境支架的搭建

聽前,教師呈現教材中本板塊首頁的問題“What animals do you know work for people?”,以此來激活學生與本板塊主題相關的已有經驗。待學生自由回答后,教師呈現板塊的插圖(分別為運貨的駱駝、導盲犬、陪伴病人的貓)并提問:“What are these animals? What are they doing to help people?”,然后與學生分享教材Did you know?部分對工作動物(working animals)的介紹。通過閱讀,學生了解到動物不僅神奇,還可以為人類提供幫助,由此對動物的這一特性有了初步了解。教材此部分圖文并茂的多模態語篇為學生搭建了主題情境支架,也為接下來的聽力輸入做好了鋪墊。

聽中,教材也提供了圖文加音頻的多模態語篇,搭建了主題支架,讓學生在語篇情境中獲取細節信息,同時探究主題意義。例如,教材聽力活動2先呈現了一張網頁截圖,展示了搜救犬“冰潔”的工作場景,以及它與訓導員歐陽洪洪之間的互動情景。學生從截圖中的文字“IN MEMORY OF Bingjie”及后面的日期可推斷出“冰潔”已經去世,由此可了解到這是為了紀念它而建的網頁。有了上述背景認知后,學生在聽文本時就會更有代入感,更容易體會動物對人類無私幫助的情感,從而加深對本板塊的主題的理解。

同樣,教材聽力活動3也提供了主題圖片,展現了歐陽洪洪與“冰潔”之間親密的伙伴關系,學生在這一情境中進行信息輸入就能更深刻地理解本板塊的主題。

2. 語言支架的搭建

幫助學生學習語言知識、發展語言技能既是主題意義探究的重要目標,也是主題意義探究的有效保證。因此,教師在聽說教學中要把語言知識的學習嵌入對主題意義的探究之中(張中新,2020)。在本課中,教材設計的產出任務為“Work in pairs. Talk about another animal helper. Use the questions below to organise your ideas.”,并提供了涉及動物名稱、能力、特征,以及人們對其看法的問題。學生在Understanding ideas板塊已學過部分內容,該產出任務復現了核心語言,有助于學生在鞏固已學知識的同時學習新的內容,學會如何描述幫助人類的動物。因此,教師引導學生在原有語言支架上進行內容的完善,通過回答教材所提供的問題,為口語輸出做準備。語言準備好之后,為便于學生開展對話交流,教材在此處還提供了對話話輪的示范。同時,為了讓學生的表達更加流暢和有效,教材也在附錄部分提供了更多表達方式作為參考。學生既可以根據教材范例展開對話,也可以在此基礎上進行更具創造性的口語交際活動。

上述教材中語言支架的搭建有助于學生知道“說什么”和“怎么說”,而如何讓學生“說得好”,語音學習是關鍵。因此,在完成聽力練習之后,教師讓學生關注教材Phonetics in use部分中含有字母組合or、ir、ear、er的單詞,總結這些單詞的發音規則,然后進行聽音模仿練習。教材也在附錄部分提供了更多語音模仿練習,以達到鞏固和強化語音學習的目的。

3. 策略支架的搭建

為了讓學生能更好地通過聽獲取信息,亦能更加準確、得體地說出自己的觀點,教材在Learning to learn中為學生提供了必要的策略指導。

例如,在處理聽力活動2的聽后填空練習時,教師根據該部分提供的Preparing to listen的策略指導,引導學生進行聽前預測。合理的預測可以激活學生的已有圖式,使他們更專注于即將學習的內容,有利于理解文本。學生通過學習相關策略,能夠在聽前快速瀏覽文段內容,根據內容先猜測答案,再通過聽進行檢測,從而有效提升了信息獲取的效率。

聽后的口語產出是真實情境中的語言運用,學生不僅要準確流暢地表達,更要得體地進行交際。因此,在聽中環節,教材聽力活動3的第二個任務為引導學生關注對話中的提問方式。為此,教師同時結合本部分有關“Asking questions to find out information”的口語交際策略指導,使學生理解提問的目的是表達興趣、獲取信息和理解意義,提出的問題應簡潔明了,提問時應禮貌,不能隨意打斷對方等。這些不僅是口語交際策略,也是重要的語用知識,掌握了它們,學生才能進行得體的交流,從而達到有效溝通的交際目的。

教學反思

在本單元的聽說教學實踐中,學生在真實的情境中感知語言、習得語言,并運用語言來表達思想。在探究主題意義的過程中,學生對動物的看法從覺得它們可愛轉變為認為它們值得尊敬,反映出他們的認知在意義理解的過程中不斷提升。聽說策略的指導也幫助學生提升了理解和表達的技能。教材為聽說活動搭建的語言支架讓原本存在表達困難的學生也愿意開口交流,但他們在表達時仍缺乏自信,需要更多鼓勵和實踐機會。教師也要考慮搭建更合理的語言支架,增加語言結構的復現頻率,讓學生不斷接觸語言、熟悉語言,從而更加自由、得體地運用語言。

結語

在基于主題意義探究的聽說教學中,教師應認真研讀語篇,以主題為統領設計一系列聽力和口語活動,創設真實情境,引導學生在真實、有意義的語言運用中整合性地學習語言。此外,教師要重視對學生聽說策略的指導,幫助他們提升理解和表達的能力。外研版《英語》(新標準)初中教材各單元均圍繞主題選用了真實的語言材料,從情境、語言、策略等方面為學生搭建了必要的支架,教師應充分運用好教材這一優勢,引導學生在主題意義探究的過程中促進核心素養的發展。

參考文獻

程璇. 2020. 基于支架理論的英語聽說教學——以八年級上冊Unit 4 Integrated Skills板塊設計為例[J]. 教育研究與評論(課堂觀察), (2): 53—55.

何美紅. 2013. 支架理論在聽說教學中的應用[J]. 中小學外語教學(中學篇), (10): 44—47.

蔣京麗. 2020. 初中英語聽后產出教學活動設計探析[J]. 英語學習, (12): 4—8.

教育部. 2022. 義務教育英語課程標準(2022年版) [S]. 北京: 北京師范大學出版社.

魯子問. 2022. 英語教學論(第三版) [M]. 上海: 華東師范大學出版社.

梅德明, 王薔. 2018. 改什么? 如何教? 怎樣考? 高中英語新課標解析[M]. 北京: 外語教學與研究出版社.

張中新. 2020. 初中英語聽說教學中開展主題意義探究的實踐與思考[J]. 中小學外語教學(中學篇), (9): 45—49.

作者簡介

陳琳霞 成都棠湖外國語學校英語教師,中學一級教師。

李凌川 成都棠湖外國語學校英語教師,中學一級教師。

程韻菲 成都金蘋果錦城第一中學英語教師,中學一級教師。