媒介空間信息傳播感知體系及架構研究

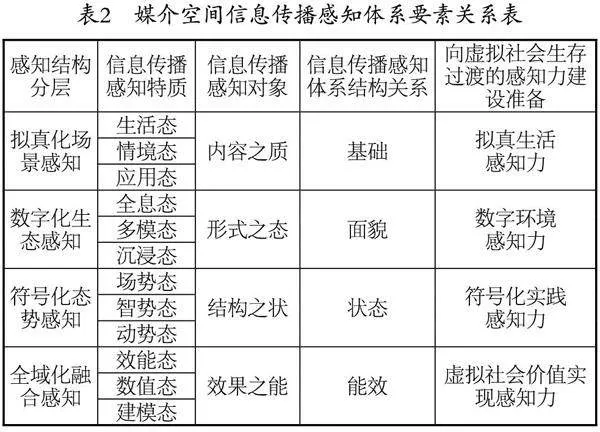

【摘要】互聯網媒介產生后,新媒體發展不斷呈現出空間偏向,人類信息傳播活動也越來越依靠并體現為空間感知力的強化。其中,以生活態、情境態、應用態內容的擬真化場景感知為基礎,以全息態、多模態、沉浸態形態的數字化生態感知為面貌,以場勢態、智勢態、動勢態狀態的符號化態勢感知為結構,以效能態、數值態、建模態成效的全域化融合感知為能效,構成了媒介空間信息傳播的基本感知體系與架構。

【關鍵詞】媒介空間 信息傳播 感知體系 態勢

【中圖分類號】G206 【文獻標識碼】A 【文章編號】1003-6687(2024)8-084-08

【DOI】 10.13786/j.cnki.cn14-1066/g2.2024.8.011

在人機交互增強的信息時代,人類社會進入媒介全面伴生且深度嵌入的虛實混融階段。一方面人被媒介全方位、立體式綁定,另一方面人對媒介形成更深程度的依賴,無媒介無生活、無媒介無工作、無媒介無社會、無媒介無心理定位與滿足,無媒介無法實現社會化生存。手機、電視、平板電腦等屏幕呈現更加精準的信息圖景,人們通過藍牙耳機、移動終端等傳送即時通訊、應用信息聲訊,人的思維想象也越來越來自對“通過媒介呈現給大眾的宏大奇觀或景象”的媒介景觀[1]的觀照、反應與省思。在真實空間社會實踐與線上虛擬行為交錯、混融中,人與媒介建構起嵌入式的關系。[2]借助手機移動端等信息載體、通道、端口,人們既能隨時置身和感知真實與虛擬兩重世界,也可以在線上線下瞬時轉換,在現實與虛擬空間便捷地生活和工作。隨著人工智能技術的進一步成熟和深度介入人們的日常生活,人機交互越來越成為信息傳受的主要方式。在現實和虛擬空間出入的不是具有生物性、具身性的人類本身,而是借助于信息設備、信息連接、符號表征的人的心理感知與體驗過程。在此過程中,傳統媒介主要依靠視覺、聽覺兩個感官系統傳受信息的模式,轉變為利用媒介空間傳受全感知樣態的信息,為人類在信息傳受過程中強化空間感知力創造了條件。

一、問題的提出

所謂媒介空間,在約翰·哈特雷那里,是“充滿了符號運作和象征性實踐”的符號空間。[3](218)媒介空間作為新的媒介形態,其功能、作用被約翰·B.湯普森定義為“開辟了新的社會互動及互動新場所,重新建構了部分社會關系以及體制和機構”。[4]上述闡釋,為“媒介空間既是符號空間,也是人類社會實踐新空間”的觀點奠定了認識基礎。所謂感知,是人類意識對接觸到的內外信息的覺察、感覺、注意、知覺的系列過程。[5]胡塞爾認為人類始終生活在感知之中,感知是人類的基礎經驗行為,其功能是顯現對象并設定為讓我們信以為真的東西。因此,媒介空間感知力指的是人在媒介虛擬空間中的生物感知能力,也就是人類以符號實踐體現設定媒介及其虛擬空間“真實”運行并據此生存的新能力。

媒介空間是符號集成的傳播形態,是信息傳受要素及實踐的環境;感知是信息傳受的行為方式,規定了傳播行為、傳受效果等實踐框架、面貌與路徑。在以媒介空間為介質,以數據符號為要素,以人機協同為模式,以信息建構、傳播、應用一體(以下簡稱建傳用一體)為追求的新的信息傳受樣態中,若想面對甚至虛擬置身于媒介空間,實現全要素信息傳受的目標,人們需要具備能夠捕捉虛擬空間信息要素存在,并能在符號運作與象征性實踐中開展、推進信息傳受的感知力。作為捕捉、確認符號空間中人與媒介關系的基礎性意識能力,媒介感知力成為媒介空間化發展時代的核心和關鍵。沒有媒介空間感知力,人類就無法獲取信息數據信號,無法完成信息傳受行為,無法在媒介空間信息數據傳受實踐支持的人類媒介社會中實現生存價值,媒介空間信息傳受及行為過程就不會發生。

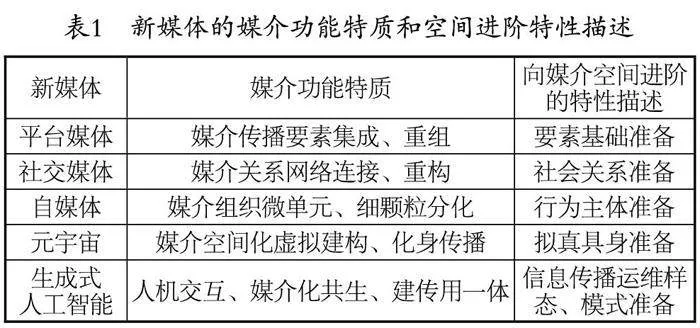

當前,人類依托移動互聯網,以及大數據、人工智能、VR、AR等新技術,搭建空間媒介,實現真實世界與媒介空間疊加、遷移的發展。不斷迭代、更新、升級的信息新技術,推動新媒體傳播的內容生產方式從專業生產內容走向用戶生產內容,而當下,人工智能生產內容的模式正在顛覆一切。平臺媒體以傳播元素、體系集成為專長,社交媒體強化對社會關系網絡的連接和重構,自媒體促進了人性化、日常化、情感化、微粒化的細顆粒媒介傳播結構的生成,元宇宙初步實現以符號空間為表現形式的生態化媒介虛構,向構建虛擬媒介社會進階。ChatGPT等生成式人工智能的異軍突起,進一步引發了國內外學界的相關研究,形成人工智能趕上或超過人類智慧的奇點時刻日益臨近的判斷。[6]基于新技術產生的新媒體的功能特質、空間進階特性描述見表1。

無疑,新媒體演化和發展促進了人機一體、互動共生狀態的深化。人類的主要傳播方式正在從借助機器媒介開展點、線、面信息傳播向基于體形態的媒介空間生態傳播進化。基于此,有必要進一步深化和加強對人類媒介感知力的認識、分析和研究。因此,本文將結合新媒體發展的歷史,以及媒介空間和虛擬社會建構的新形勢、新趨勢,立足信息傳播媒介空間場域,在厘清人類空間信息傳播行為特質的基礎上,思考人機互為時代媒介傳播的根本基礎是什么,對媒介空間中達成人類信息傳受和符號化社會生存的感知體系和架構進行研究,為人機協同、媒介空間時代的媒介傳播發展提供階段性的學術支持。

付曉光等認為,隨著技術的加速變革,虛實共生的世界已然來臨,“在虛擬現實技術加持下,虛擬空間從現實空間中被剝離開來,媒介復制對象逐漸多元化,單個傳播要素的虛擬化走向整個虛擬空間的生成”。[7]在這樣的整體性虛擬媒介空間中,信息傳受實踐的內容、面貌、狀態、傳受效果等都呈現出新的特質與情狀。媒介空間信息傳受感知的基本體系與框架以內容的場景感知、面貌的生態感知、狀態的態勢感知、效果的全境感知為要素,逐漸建構和完善。基于人類的空間實踐特質,本文選擇以“態”(這一概念兼具空間、立體、動態等指向)為研究和論述切入點,對可感知的靜態(如信息要素)或動態(如傳播行為)的信息及傳播形狀、狀態進行細分描摹和分結構闡述。

二、擬真化場景感知:內容的生活態、情境態、應用態

有研究者認為,媒介空間“是一個由媒介重構的擬象空間,或是一個通過蒙太奇語言和剪輯構成的視聽影像的空間”。[8]同時,虛擬世界與真實世界相互映射、頻繁交融,越來越難區隔,導致很多正在發生的事情難以區分是真實還是擬真,“文明的虛擬化發展趨勢日益變得不可逆轉,人類大部分時間都在虛擬空間中度過,工作、娛樂、交流、結識新朋友,甚至埋葬自己”。[9]學者們的研究闡釋道出媒介發展的一種真實景況:真實世界與虛擬世界的邊界已經模糊,互嵌程度正在加深,改變了媒介實際的形與狀,以及人與媒介的關系。在“充滿了符號運作和象征性實踐”[3](218)的擬真化媒介空間中,人的信息傳受依賴于場景化感知。

場景常用來表述電影或戲劇等藝術作品場面,原意是“泛指人、空間、時間和實踐構成的情境”。[10]而新媒體時代經常用到的場景化概念,“是一定時空中,由于移動互聯網和社交傳播而被凸顯、強化的人性需求被滿足的過程”。[11]移動互聯網作為社會交流、交融的新基礎設施,使人類不用圍繞媒介所在的空間位置就能完成信息內容傳受,新的傳受方式以人的所在為核心,并基于實時應用、當下需要匹配特定信息或服務情境。

每一次新場景的質量積累,都預示著一次生活和情感的重塑與新生。[12]符號為媒,媒介空間為境,人類感知的信息內容通過融入即時態的生活和情感體驗,體現傳播實踐泛空間化的新面向。

1. 生活態

媒介空間作為新媒介,與人類的日常生活形成了如影隨形的關系。信息傳受實踐圍繞人類的生活、工作等場景即時建立信息數據聯系,在滿足人類需求的同時,不斷塑造人類生活與情感的新體驗。媒介空間中的人類感知新體驗,體現在移動支付、在線商務等新業態助力人們的工作生活等方面,信息傳受更多基于用戶需求展開,為其在線生活、工作提供精準的信息,滿足其數據需求,使相關行為隨時隨地展開。在變動不居的人、用、場的構建過程中,人們在媒介空間中的信息內容感知與生活、工作需要聯系在一起,形成對人內外感知的擴容。生活態的場景與真實生活互為表里,滿足人們日常生活、情感交流等需求,映射人的生活經驗、人生體會的持續累積,成為媒介空間感知的內容和基礎結構。

2. 情境態

場景空間給予并建構人與媒介的復雜感知聯系,也激發人類深度參與其中的意愿。場景化的傳播允許納入人類生動的情緒、情感,補償傳統媒介信息傳播過程中缺失的豐富的情感要素。所謂情境,即某一時間和空間的許多具體情形的概括。李吉林將情境實踐的特點歸納為“形真、情切、意遠、理寓其中”。[13]隨著媒介的持續發展,以人、貨、場為基本要素的網絡直播營銷興起,網絡主播在客觀介紹貨物、產品的同時,也將自身的主體形象、在場表現,以及當下的情緒、情感融為一體,構建出情境化的直播氛圍和場域。以情動情是很多成功的帶貨主播的直播風格和策略,他們在展現形象和出眾的口才之外,還常常表現出對用戶的真心與關愛,讓用戶在內心感受到溫暖的同時放心購買直播間的產品。如董宇輝憑借自身的知識儲備和文化涵養,通過直播時熱情、幽默、娓娓道來的講述,塑造了自身的獨特魅力,構建出直播帶貨中“形、情、意、理”俱佳的場域情境,從而吸引大批用戶涌入直播間并下單。情境是媒介空間場景感知的重要內容及結構要素。

3. 應用態

媒介空間與人類的生活化場景伴生,促進了媒介實踐下沉,向更加日常和普泛的社會性應用衍化,構建出新的內容形態。媒介空間圍繞人們在生活和工作中各式各樣的需要,通過無所不在的移動互聯網,以線上線下聯動的方式滿足不同個體的多樣化需要。在此過程中,媒介空間也被無數應用場景動態化地構建、重構和復構。媒介組織、政府部門、專業機構、社會組織和商業實體等紛紛創建自己的移動APP;抖音、快手等社交化短視頻平臺支持人人發布短視頻——無論是專業的影視工作者、媒體工作者,還是業余短視頻愛好者、創作者,抑或職業、半職業的自媒體主播、網絡博主,都能夠以個人或團體的形式,參與到短視頻即攝、即傳、即發的信息傳受過程中。人類社會生活中越來越豐富和個性化的需求,催生了日益多樣的產品形態、服務樣態和應用場景,建立了千姿百態的微單元生態的信息傳受場。當前,新媒體構建了信息內容生產、傳播、接受、運用等多環節、各方面人人參與的態勢,從而對接并貼合信息、數據及傳播過程以人為本、應需而在的特質。源于應用、銜接應用、服務應用,讓媒介空間的內容功能指向人類生活和工作的應用目標。

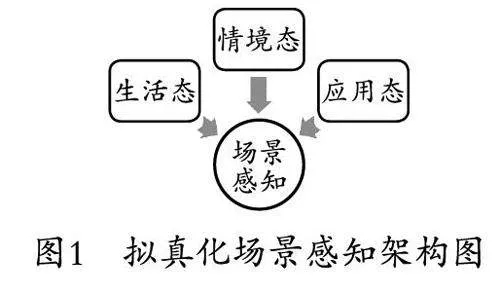

總之,信息傳播內容的擬真化場景感知表現為生活態面貌、情境態性狀和應用態功能,架構出媒介空間感知體系“質”的層面(見圖1)。

三、數字化生態感知:面貌的全息態、多模態、沉浸態

數字技術以“0”和“1”構成的通用計算機語言為工具,實現了文字、圖形、圖像、聲音等任何形態的信息的格式化、數字化編碼重組,為信息的處理、檢索、存儲和傳輸創造了條件,成為構建媒介虛擬空間的基礎。而隨著區塊鏈、大數據、云計算、人工智能等技術的發展,數字技術朝著構建更加直接、高效的網絡空間和數字文明社會的目標加速推進。

數字技術的基礎性作用體現在媒介空間的建構與完善中,一方面促進媒介傳受在用戶信息觸達、傳受等基本流程、環節與感官運用等方面的形態破圈和模式激變,另一方面以數字符號構建的虛擬空間日臻成熟與完備。以元宇宙為代表,媒介開始呈現“既有數字原生,也有數字孿生”的虛實相生狀況。[14]在數字技術的支持下,媒介進一步成為可以嵌入社會、文化和環境的虛擬生態體。完成信息傳受實踐,需要人類重組感知信息的官能運用及機制:不僅要看和聽,還要激活身體的全感知官能;感知過程中的媒介化交互關系發生改變,媒介產品既需要關注用戶的感覺、觸覺、知覺等全感官感知需求,也需要營造空間沉浸的感覺氛圍、身臨其境的感受體驗。同時,圍繞信息傳受主體、傳播內容、傳播載體、傳播渠道、傳播效果等環節來定義、把握和劃分的傳播學術、實踐鏈條,已經無法準確捕捉、描繪媒介空間混融一體的生態性感知性狀。數字化空間的生態感知,基于文本、圖像、音頻、視頻等多媒介的整合運用,呈現出傳播的新面貌。

數字化促進了信息要素雜合、結構耦合、系統復合,形成了媒介傳播以點、線、面、體為基本形狀結構的空間系統與架構。數字化的生態空間,映射著真實社會及其物理空間的面貌,也構建出傳媒技術虛構的擬真環境;數字符號建構的虛擬體系、機制,與真實空間中的人、情、事、理、法兼容。因此,數字生態的媒介空間含有“行為主體、空間位置、行為主體與空間的聯結關系”[15]三個要素,呈現出以下特質。

1. 全息態

在加速迭代的新技術特別是人工智能、人機交互等技術深度參與、融入人類的信息傳受行為后,人們基本可以隨時隨地進出媒介空間。數字符號空間進一步超越物理空間,模糊了真實空間與虛擬空間、真實世界與符號世界的邊界。媒介空間朝著人類智慧、人工智能、人機智性主導的建傳用一體的信息傳播生態系統演進,在選擇性映射、人機協同共構的過程中,在與真實世界點、線、面、體空間要素兼容并行、片段交織、時空交錯中,體現全息運行的擬態、活態、情態和形態。VR、AR等虛擬現實技術使人類在媒介空間中虛實難辨,全息態的虛擬世界也越來越顯性化。典型的如應用了虛擬現實技術的電子游戲產品,其以動態、立體、交互的全息虛擬真實,將抽象符號轉化為真實場面,使虛擬和現實的界限消弭,游戲世界與現實世界相互滲透,給游戲玩家帶來深度沉浸、置身其間的參與感。

2. 多模態

在向空間生態體演進的過程中,新媒介綜合已有媒介的全部特質,增強既有功能、補償缺失功能,對媒介傳播的環節、要素進行發展性的再資源化和空間偏向性重構。數字化的全息媒介空間是以文字、圖像、音頻、視頻,以及各種傳感終端捕捉、海量數據資源傳送為基礎,運用視覺、聽覺、觸覺等多感官進行信息交互和感知,實現多媒介共同作用的媒介生態系統。其在對信息元素的大數據資源形態、傳播過程與面貌格式的融合重組形態、傳受效應與價值測量建模態勢的空間化捕捉、描述中,以多模態信息傳播形態提供豐富、多維的信息體驗,幫助用戶深入理解和感受信息內容。多模態傳播的新面貌與信息巨量無法分類而必須“分形”①才能處置的大數據互為表里。

3. 沉浸態

人類在媒介空間傳受信息,將自身置于無所不在的信息互通、應用中,形成虛擬化的生活和工作狀態,以螺旋上升的方式,回到人類以全感官為感覺端、以全身心沉浸為過程、以全面激活生物感知為路徑的示現媒介傳播原點。借由數字技術和統一的二進制符號,人類標識事物、傳受信息,置身符號空間、虛擬系統,在媒介空間實現擬真互動、社交,獲得沉浸式的感知及體驗。真實空間需要身體的觸摸和感知,虛擬空間則需要心理觸摸和感同身受。在媒介空間持續完善的進程中,沉浸式信息傳播環境不斷優化,立體化、空間化、體驗式的信息傳播產品持續涌現。沉浸態是媒介空間時代強化和體現心理專注力的一種形式,促使數字化虛擬空間從信息傳播領域擴展到廣泛的社會應用場景。當前,沉浸式的影院、旅行、運動等業態的興起,彰顯了真實空間和虛擬空間向深度、廣度常態交織發展的前景。

總之,信息傳播面貌的數字化生態感知,以全息態樣貌、多模態形式、沉浸態形狀為呈現方式,架構出媒介空間感知體系“態”的層面(見圖2)。

四、符號化態勢感知:狀態的場勢態、智勢態、動勢態

白龍等認為,元宇宙擁有豐富的悖論性,既在三維立體的深度空間提供虛擬現實的真實還原感,又能構建起數字代碼的符號空間。[16]這為我們理解符號化、空間態的媒介形態提供了可借鑒的學術資源。媒介空間以數字符號重繪了傳播結構,借助現實與虛擬的融通,傳播開始重新賦權,受眾的傳播權力和功能逐步擴大。人類信息傳受的過程與形態、媒介功能與社會權益混融交織、互動互為,難分傳者與受者,難分人、機所作所為的邊界,難分信息內容構建、傳播、應用的點、線、面區隔。相對于以靜態的點、線、面視角勾勒、描摹的物理空間,媒介空間由信息符號構成,在虛實互動、人機互動、人媒互動的傳受過程中存在。

愛因斯坦的相對論認為,時間與空間并不是絕對的。[17]媒介空間也可能出現時間與空間的交織、融合,對其動態進行感知,既關乎時間,也涉及空間。就時間而言,彭蘭認為,“媒介空間中的時間與現實時間常常會產生錯位,媒介空間里的時間軸是基于對內容的價值判斷來建構的”。[18]而要感知媒介空間信息的內容價值及狀態,需引入物理學上的能量概念“勢”,以捕捉靜態的或穩定進行的信息內容之演變、傳受趨勢。就空間而言,需以“態”描摹信息符號傳受及其結構的形式和狀況。所謂“態,形也;勢,上也;態勢,形而上,道也;感,覺也;知,察也;感知,覺而察,可道也;態勢感知,道可道非恒道也(默會的道)”。[19]居于時間、空間兩重維度的信息傳播“事物發展的形式及狀態”,需要進行態勢感知才能實現“道可道、道其道”。

Endsley將態勢感知定義為:“在一定的時空條件下,對環境因素的獲取、理解以及對未來狀態的預測。”[20]這一定義可以延伸到傳播學領域。“運用計算機網絡建立起來的由數據構成的非物質空間形態,其重要意義在于人類可以在其非物質化的空間形態中產生社會行為,滿足人的社會需求”,[21]在人機協同的信息建傳用一體實踐中,態勢感知是用戶主體通過感知環境中的各種信號和信息,對環境的狀況和特征進行感知和理解的過程。[22]態勢感知體現出以下三種狀態。

1. 場勢態

在網狀的信息符號連接中,人們圍繞主題信息參與信息傳受的主體、數據、節點、反饋的要素規模和運用范圍等,以場的結構、樣態指向媒介空間信息傳受的結構狀態、技術資源的采用狀態、媒介空間節點的激活狀態、傳播效能的共振狀態。“場”作為物理學用語,“指某種空間區域,其中具有一定性質的物體能對與之不相接觸的類似物體施加一種力”。[23]空間生態結構化存在、系統化運行,有著牽一發而動全身的場效應。以場勢態為特質,以每一次信息傳受行為為核,新媒介空間展現出不同于傳統媒介傳播的空間整合力、融通力和協同力。信息傳受場勢態所具有的引力場效應,助力人類建構新的社會文化場景,貫通虛實空間。

2. 智勢態

媒介正從過去的信息容器、傳播通道等介質性的存在,向應用場景映射端口、虛擬空間生態系統等形態轉化。人工智能及其技術的嵌入式應用,在擴大人類身體全感官感知、建構人機協作信息生態系統的過程中,推動媒介不斷提升智能化水平,重構信息建傳用一體的實踐過程。如智能化的算法推薦技術在浩如煙海的信息數據集成、遴選等方面,幫助人類解決信息冗余時代注意力無限分散的問題,滿足人類的個性化信息需求;生成式人工智能的崛起,也促進了媒介環境、信息傳播全要素的精準適配,提高了信息傳受效率。因此,傳播的狀態日益呈現為人機協同下的智慧投入、智能參與、智性互嵌激發。人工智能體在人類多元主體的共時參與和協作中,展現出人機融合、“機智”成長(如生成式人工智能大模型的自我學習和成長)的趨勢。媒介空間在人類“眾智”協作及“人智+機智”的智勢態強化過程中,展現出信息符號存在、運行和傳播的新狀態。

3. 動勢態

媒介空間是基于信息和數據的傳受而建構的動量存在之所,其以人機交互的動勢態實現信息聯動、智慧互促、智性生長。在虛擬符號空間中,信息及其傳受行為保持動態結構,不同角色身份、不同意見傾向的民眾借由網絡等媒介實現信息的共創共傳,使同一主題事件在不同主體的參與中得以共構和新變,延長了信息的傳播鏈,將事件的影響擴散至更廣的社會圈層。近年來的很多網絡熱門事件都體現了這一點。而以GhatGPT為代表的生成式人工智能大模型的成熟,讓基于智能媒介進行的信息傳受,出現了經人機互動不斷調整、矯正、完善相關信息的新情況。在人類通過感知參與和完成媒介空間信息傳播的實踐中,人機智慧互動、機器智能層次始終保持動態演進。而人在這一過程中,既是運動中的信息傳播實踐的結構要素,也同智能機器一起嵌入媒介空間,呈現出持續聯動、互促互為的態勢感知狀態。

總之,信息傳播狀態的符號化態勢感知,以場勢態結構、智勢態過程、動勢態存在為表現,架構出媒介空間感知體系“狀”的層面(見圖3)。

五、全域化融合感知:效果的效能態、數值態、建模態

人類的傳播行為是為了傳遞信息、交流互通、影響社會。從根本上說,是為了幫助和促進社會成員更好地實現社會化生存與實踐。所以,在信息傳播越來越成為專業、重要的社會領域后,關注傳播活動在多大程度上實現傳播者的意圖,社會成員接受信息后“在知識、情感、態度、行為等方面發生的變化”,[24]成為評價傳播實踐效果的指標。

在與媒介建立起日益緊密的關系后,人類日益習慣通過社交網絡、即時通訊、云端會議等方式,不受地理距離限制地進行遠距離溝通交流,將現實生活和工作搬到線上虛擬世界的進程加快。人們深度融入媒介空間并向新的社會形態前行,“萬物互聯與虛擬社會的來臨,正在重置傳播網絡中的個體、結構與系統屬性”。[25]在此情況下,對媒介空間全域化建傳用一體融合的信息傳播成效進行客觀、準確的評價,是媒介空間感知體系的重要組成部分。

媒介傳播效果強調信息傳播所引發的受傳者心理、態度和行為的變化。[24]借助媒介空間實現的信息傳受,在信息內容建構、傳播、應用中呈現出即時融通、聯動和互為的特點。當信息內容智能化推介、信息形式數據化集成、信息建傳用一體,用戶與信息內容、用戶與傳播主體共在時,對媒介空間中全域化、融合態的傳播效果進行評價,就不能止于靜態、片段和個別環節,而應以全感官、全方位、全過程的瞬時捕捉、即時反饋,以及人機合作、數據記錄分析等新思路、新方式,建立新的模式和機制。

具體而言,評價媒介空間信息傳播的效果,需要將“態勢感知”和“勢態知感”結合起來,融入全域化融合感知中加以考量。一方面,融入“態勢感知”,構建主體對條件的認知過程,涉及主體對環境、情境、其他個體、自身狀態等的感知和理解;另一方面,在了解傳播實踐如何收集和分析各種數據和信息來源的基礎上,溯源傳受實踐開展的“勢態知感”,分析主體為開展行動而進行的思維過程,涉及主體對環境、情境、目標和資源等的認知和評估。[22]感知“勢”與“態”,并通過模型和算法分析等手段,對信息帶來的影響和趨勢進行推測和判斷。[26]

“虛實共生時代的媒介技術與傳播邏輯已然發生改變,從突破物理空間限制到生成虛擬空間,再到虛實空間的交互融合,是‘空間變革’的主要進路。”[7]以全域化融合感知對媒介空間信息傳受的效果進行評價,主要表現為以下三個方面。

1. 效能態

效能由效率、效用、效益三個層面構成。其中,效率強調信息傳播在單位時間內的工作實績;效用強調信息傳播行為產生的較為直接的作用和成果;效益強調信息傳受對經濟或社會的影響。融以上“三效”于一體的效能,強調信息傳受以較少的時間投入,獲取較多的成果,取得較好的影響。效能評價側重于判斷信息傳受行為是否高效率、優配置、快成效、佳影響。也就是說,當評價信息傳播的效能時,既要考慮瀏覽量、點擊量、跟帖評論量等指標,也要觀察相關新聞報道是否迅速成為熱點、占據熱搜榜單時間的長短等,這些也是評價的指標。此外,還要衡量信息的接受率、到達率,而傳播鏈的長短和圈層跨越的程度也是重要的評價指標。在沉浸虛擬化生存成為常態,技術與空間的關系從“媒介空間化”走向“空間媒介化”的時代,[7]要想在媒介人機協同、虛實融合、線上線下交替、建傳用一體推進的復雜過程中評價動態、融合的傳播效果,就需即時記錄信息傳受的全感官、全過程、全域態感知效能,以準確描述融合感知的傳播成效。

2. 數值態

要想對空間信息傳播的效果與影響進行具象描摹和具體評價,離不開大數據技術支持的智能算法以及數值數據分析。人類“具有較強的直覺和經驗判斷能力,可以通過感知和分析環境信息來判斷可能的行動和結果”,而機器“具有較強的計算和模型分析能力,可以利用大數據和人工智能算法對未來的趨勢進行預測和判斷”。[26]因此,對空間信息傳播效果進行評價,可以借助可機器計算、可數值記錄、可數據分析的人機協同手段。“智能傳播中人機融合理論體系建構的基本核心就是建立起智能的人的情、境、意、識+機的態、勢、感、知協同機制。”[26]在媒介空間,“人的情、境、意、識+機的態、勢、感、知”深度耦合,有助于實現對信息傳播效果的具體評價乃至具象描摹:一方面通過呈現一系列“態”值和“勢”值,形成量化的數值記錄;另一方面利用掌握的數據,描述并呈現“態”表、“勢”圖,對數據進行可視化描述與說明。

3. 建模態

“賽博空間的態勢感知是指由賽博空間中所有電子設備和電子系統的運行狀況、設備行為以及用戶行為等因素所構成的整體安全狀態和變化趨勢。”因此,需要“通過多傳感器多手段協同偵察的方式,對能夠引起賽博空間態勢發生變化的所有環境要素,進行獲取、理解和評估,并預測其發展趨勢”。[27]對全域化融合信息的傳播效果進行評價,需要采用人機協同手段,為“分形”的大數據傳播、多模態的信息傳受過程建模,以融入人類思維習慣的抽象指標體系兼容數值數據模型,從而實現對媒介空間信息傳播及其效果的規律性把握與評價。“在智能傳播中的人機融合過程里,態面臨的困難是形式化符號如何準確地表征,勢對應的瓶頸為意向性如何完整地抽象提煉,感遇到的麻煩在如何反身性主動獲取,知直面的阻礙在于局部—全面關系如何轉換,以及人的態、勢、感、知如何與機器的態、勢、感、知相融相合。”[19]信息傳受融合感知及其效果評價動態而復雜,難以把握和有效利用。利用數學、統計學等工具,抽象、簡化空間信息傳播的復雜現象,通過模型描述、分析、評價其中的特征和行為,結合人機協同過程中人、機、物、境、意、識等關鍵節點,構建信息傳播效果的描述模塊、評價體系和分析機制,形成建模的基礎面向和方式。

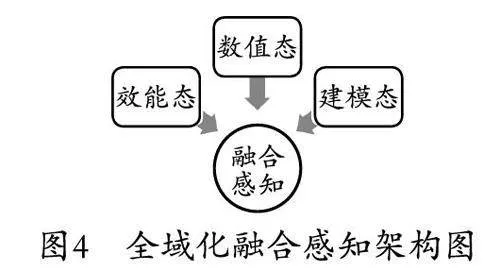

總之,信息傳播效果的全域化融合感知,以效能態標準、數值態結構、建模態方式為要素,架構出媒介空間感知體系“能”①的層面(見圖4)。

六、朝向虛擬社會生存的信息傳播感知體系建構

當前,媒介空間信息傳播感知體系建設尚處于初始階段。一方面,基于人機共生、虛實互嵌的演進,感知體系依然在進一步細分和演化;另一方面,感知體系及其結構的豐富和完善,與新媒體加速演進的空間化進程同向而行,朝著人類虛擬社會生存的方向推進和發展。

借助新技術支持的移動終端,人類深度嵌入媒介空間開展信息傳播,一方面輸送個體的信息需求——內在精神系統向虛擬空間打開;另一方面,通過提升媒介空間感知力,探索乃至構建人類在虛擬社會的新生存樣態。為此,人類應以生活態、情境態、應用態內容的擬真化場景感知為基礎,以全息態、多模態、沉浸態形態的數字化生態感知為面貌,以場勢態、智勢態、動勢態狀態的符號化態勢感知為結構,以效能態、數值態、建模態效果的全域化融合感知為能效,構建媒介空間的信息傳播感知體系(見表2),在提升空間感知力,開展泛空間傳播實踐的進程中,向著以人機共生、大數據傳輸為基礎的全景化虛擬社會生存的方向持續發展。

從學術角度看,基于媒介空間的發展現狀及趨勢,表達、闡述信息空間化分布、互動的狀態,捕捉、記錄數字符號生態的系統傳動、信息互動的行為實踐,運用“傳感”概念似乎比傳統的傳播、傳受更為適配。感知、認知媒介空間中信息傳播的各種狀況,把握、分析、處理信息演變的顯在、潛在趨勢,越來越需要通過人機協同,借助多方、多類智力資源。而提升人類在媒介空間的信息感知力,目的是站在人本主義立場,助力虛擬社會中人作為智慧主體實現更好的生存和發展。本文有關媒介空間信息傳播感知體系的研究,是循此方向試圖做出的一點學術貢獻。

參考文獻:

[1] 居伊·德波. 景觀社會[M]. 張新木,譯. 北京:北京大學出版社,2017:6-8.

[2] 孫信茹,段虹. 再思“嵌入”媒介人類學的關系維度[J]. 南京社會科學,2020(9):103-110.

[3] John Hartley. Uses of Television[M]. London: Rout-ledge, 1999.

[4] Thompson John B. Ideology and modern culture[M]. Stanford: Stanford University Press, 1990: 227-228.

[5] 吳鵬. 感知在場——表象呈現與身體臨場[J]. 齊魯藝苑,2023(5):71-78.

[6] 美媒:只剩7年!人工智能奇點逼近人類[EB/OL].[2023-03-01]. https://baijiahao.baidu.com/s?id=1759160608683554263&wfr=spider&for=pc.

[7] 付曉光,蘇日古嘎. 虛實共生傳播的邏輯演進、空間交互與感官之思[J]. 青年記者,2023(22):9-13.

[8] 王方. 從“傳統展示空間”到“媒介空間”的呈現[J]. 傳媒觀察,2015(7):38-40.

[9] 吳寧,劉金鳳. 元宇宙與文明的虛擬化[J]. 山東社會科學,2022(6):93-100.

[10] 蔣曉麗,梁旭艷. 場景:移動互聯時代的新生力量——場景傳播的符號學解讀[J]. 現代傳播,2016(3):12-16,20.

[11] 羅伯特·斯考伯,謝爾·伊斯雷爾. 即將到來的場景時代:大數據、移動設備、社交媒體、傳感器、定位系統如何改變商業和生活[M]. 趙乾坤,周寶曜,譯. 北京:北京聯合出版公司,2014:6.

[12] 程曼麗. 多維建構“數字中國”國際傳播話語體系[EB/OL].[2023-

01-05].中國社會科學網,https://www.cssn.cn/xwcbx/rdjj/202301/

t20230105_5578246.shtml.

[13] 李吉林. 情境教學的理論與實踐[J]. 人民教育,1991,(5):27-33.

[14] 高承實. 數字化轉型:從信息互聯網到元宇宙[J]. 張江科技評論,2022(3):14-17.

[15] 范可.“邊界”:社會科學的重要概念[J]. 西北民族研究,2023(5):74-90.

[16] 白龍,駱正林. 沉浸式網絡、數字分身與映射空間:元宇宙的媒介哲學解讀[J]. 閱江學刊,2022,14(2):68- 77,173.

[17] A·愛因斯坦. 相對論的意義[M]. 李灝,譯. 北京:科學出版社,1961:19.

[18] 彭蘭. 分化與交疊:移動時代的時間[J]. 西北師大學報(社會科學版),2020,57(5):21-28.

[19] 劉偉. 智能傳播時代的人機融合思考[J]. 人民論壇·學術前沿,2018(24):16-24.

[20] Endsley M R. Design and Evaluation for Situation Awareness Enhancement[EB/OL].[2023-12-16].https://www.researchgate.net/publication/210198488_Design_and_Evaluation_for_Situation_Awareness_Enhancement.

[21] 陳中嵐,唐艷艷,羅小嬌,等. 淺談網絡虛擬空間與現實空間協同作用對城市規劃啟示[J]. 電腦知識與技術,2019,15(5):215-216.

[22] 劉偉. 態勢感知與勢態知感的再認識[EB/OL].[2023-12-05].https://blog.csdn.net/VucNdnrzk8iwX/article/details/134796906.

[23] Hornby A S.Oxford Advanced Learners English-Chinese Dictionary

[M]. Hongkong: The Commercial Press, 1997: 538-539.

[24] 張博,李竹君. 微博信息傳播效果研究綜述[J]. 現代情報,2017,37(1):165-171.

[25] 杜駿飛. 數字交往論(1):一種面向未來的傳播學[J]. 新聞界,2021(12):79-87,94.

[26] 劉偉. 當態勢感知與勢態知感同時發生時,人機協同才能實現最好結果[EB/OL].[2024-03-31].https://mp.weixin.qq.com/s?__biz=MzA4OTYwNzk0NA==&mid=2649720001&idx=2&sn=5d0d7abb7a983f5ced1198a15f00d909&chksm=88037ea6bf74f7b0ced531c8a28ec12bbc59358e27398acac13339e9258cc32c10c0b0a1b0c3&scene=27.

[27] 張勇,丁建林. 賽博空間態勢感知技術研究[J]. 信息網絡安全,2012(3):42-44,80.

The Perception System and Architecture of Information Dissemination in Media

Space——Also Discussing the Characteristics of Media Transmission and Reception with Spatial Bias

GUO Yuan-yuan1,2(1. School of Culture and Communication, Capital University of Economics and Business, Beijing 100070, China; 2.Institute of Urban Economic Development, Capital University of Economics and Business, Beijing 100070, China)

Abstract: This paper believes that with the development of Internet media, new media are constantly developing towards spatial bias, and information dissemination activities in human society are increasingly relying on and reflected in the strengthening of spatial perception. Among them, the content of realistic scene perception of life state, situational state, and application state is the foundation; the digital ecological perception of holographic state, multimodal state, and immersive state is the face; the symbolic situational perception of field state, intelligent state, and integrated state is the structure; and the global perception of efficiency state, numerical state, and modal state is the energy efficiency, forming the basic perception system and framework of media spatial information dissemination.

Key words: media space; information dissemination; perception system; situation

(責任編輯:張茂)

作者信息:郭媛媛(1965— ),女,江蘇泗陽人,博士,首都經濟貿易大學文化與傳播學院教授,首都經濟貿易大學特大城市經濟社會發展研究院副院長,主要研究方向:新媒體傳播、新媒體技術與國際文化傳播。

① “分形”一詞由芒德勃羅提出,指具有不規則、支離破碎等形態特征,也指以非整數維形式充填空間的形態特征。

① 這里的“能”參考了物理學“能”的概念,意為媒介空間人、機、物、境、意、識所有要素動態、集合釋放出的力量。