2017—2022年中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易形勢的變化與啟示

摘要 2023年5月之前的一系列國內(nèi)國際政策松綁意味著新冠肺炎疫情的全球形勢已經(jīng)從緊急狀態(tài)向常態(tài)化轉(zhuǎn)變。然而對整個(gè)新冠肺炎疫情期間中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易宏觀數(shù)據(jù)異常變動的研究極度匱乏。采用新冠肺炎疫情前3年和整個(gè)疫情3年,即2017—2022年中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易宏觀數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)合文獻(xiàn)綜述、數(shù)據(jù)定量分析、對比研究等方法梳理、歸納和總結(jié)了新冠肺炎疫情期間中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易進(jìn)出口形勢相對于疫情前形勢的變化,深入分析疫情前和整個(gè)疫情過程中我國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的特征。結(jié)果表明,新冠肺炎疫情期間我國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易總額呈持續(xù)增長態(tài)勢;受世界多國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易限制、國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)上升和中美貿(mào)易協(xié)議的影響,中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易逆差進(jìn)一步擴(kuò)大。谷物、棉花、食糖等主要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的量價(jià)波動幅度較大。總體來看,疫情下我國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的基本結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化。新冠肺炎疫情沒有改變我國農(nóng)業(yè)自身資源的先天稟賦,也不改變我國農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、貿(mào)易環(huán)境和政府農(nóng)業(yè)政策。2017—2022年中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易結(jié)構(gòu)總體未發(fā)生變化,但是農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易指標(biāo)在2020年初體現(xiàn)出顯著突發(fā)性,農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易階段性影響顯著,少數(shù)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易結(jié)構(gòu)性影響顯著。建議大力確國家保糧食安全底線,提高疫情風(fēng)險(xiǎn)下中國在國際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易市場上的議價(jià)能力,持續(xù)發(fā)揮中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的比較優(yōu)勢。

關(guān)鍵詞 農(nóng)產(chǎn)品;進(jìn)出口貿(mào)易;宏觀數(shù)據(jù);回顧性;實(shí)證分析

中圖分類號 S-9 文獻(xiàn)標(biāo)識碼 A 文章編號 0517-6611(2024)15-0221-08

doi:10.3969/j.issn.0517-6611.2024.15.047

開放科學(xué)(資源服務(wù))標(biāo)識碼(OSID):

Changes and Inspirations of China’s Agricultural Product Import and Export Trade Situation from 2017 to 2022

WANG An-guo1, GAO Xiang1, LIANG Jun-fen2

(1. School of Accounting, Guangdong University of Foreign Studies, Guangzhou,Guangdong 510006;2. Institute of Agricultural Economics and Information, Guangdong Academy of Agricultural Sciences/Key Laboratory of Urban Agriculture in South China, Ministry of Agriculture,Guangzhou,Guangdong 510640)

Abstract The loosening of a series of domestic and international policies before May 2023 means that the global situation of the COVID-19 has changed from emergency to normalization. However, research on the abnormal changes in macro data of China’s agricultural product import and export trade during the entire epidemic period is extremely scarce. This article uses macro data of China’s agricultural product import and export trade from the first three years of the epidemic and the entire three years of the epidemic, namely from 2017 to 2022, for statistical analysis. By combining literature review, quantitative data analysis, comparative research, and other methods, it sorts out, and summarizes the changes in China’s agricultural product import and export situation compared to the pre epidemic situation during the epidemic period, thoroughly analyzes the characteristics of China’s agricultural product import and export trade before and throughout the epidemic. Research has found that the total import and export trade of agricultural products in China has been continuously increasing throughout the entire epidemic period;due to trade restrictions on agricultural products from multiple countries around the world, rising domestic agricultural production price indices, and the impact of the China US trade agreement, China’s agricultural import and export trade deficit has further expanded. The volume and price fluctuations in the import and export trade of major agricultural products such as grains, cotton, and sugar are significant. Overall, the basic structure of China’s agricultural product import and export trade has not changed under the epidemic. The COVID-19 epidemic has not changed China’s natural endowment of agricultural resources, nor has it changed China’s agricultural structure, trade environment and government agricultural policies. During the entire epidemic period, the overall structure of China’s agricultural product import and export trade did not change, but the agricultural product trade indicators showed significant suddenness in early 2020, with significant phased impacts on agricultural product trade and significant structural impacts on a few agricultural product trade. This article suggests that China should vigorously ensure the bottom line of food security, enhance its bargaining power in the international agricultural trade market under the risk of the epidemic, and continue to leverage China’s comparative advantage in agricultural trade.

Key words Agricultural products;Foreign trade;Macro data;Retrospective;Empirical analysis

隨著2022年美國和歐盟等國家對新冠肺炎疫情的陸續(xù)解封,2023年1月中國對新冠肺炎疫情不再實(shí)施交通衛(wèi)生檢疫[1],2023年5月5日世界衛(wèi)生組織宣布新冠肺炎疫情不再構(gòu)成“國際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”[2],這一系列的政策松綁意味著新冠肺炎疫情的全球形勢已經(jīng)從緊急狀態(tài)向常態(tài)化轉(zhuǎn)變,新冠肺炎疫情對人類生產(chǎn)生活的影響得到改善。2020—2022年新冠肺炎疫情對全球經(jīng)濟(jì)、公眾生活和消費(fèi)等都產(chǎn)生了深遠(yuǎn)的影響[3],同樣地,它對各國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口市場和貿(mào)易也造成了不同程度的沖擊。關(guān)于新冠肺炎疫情對世界各國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口市場和貿(mào)易影響的研究也成為研究者關(guān)注的熱點(diǎn)問題。

從不同角度對農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易進(jìn)行研究一直受到學(xué)者們的關(guān)注。陳龍江等[4]從大灣區(qū)建設(shè)的角度探討了RECP協(xié)議對灣區(qū)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的影響;賀梅英[5]等從關(guān)稅影響的角度研究了中美雙邊的水產(chǎn)品貿(mào)易。從新冠肺炎疫情影響的角度來研究農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易就更多了。打開中國知網(wǎng),同時(shí)以“新冠疫情”和“農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易”為主題進(jìn)行全庫檢索,得到學(xué)術(shù)論文35篇和學(xué)位論文7篇的結(jié)果。對35篇論文進(jìn)行進(jìn)一步檢索發(fā)現(xiàn),如果將檢索時(shí)間跨度縮小至論文發(fā)表時(shí)間為2022年以后,則只有3篇論文發(fā)表。楊鐘健等[6]從出口管制政策的角度探討了中國的糧食安全;劉旭東[7]則關(guān)于結(jié)合后疫情時(shí)期特點(diǎn)如何優(yōu)化我國農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易的策略提出了自己的看法;劉曉玲等[8]討論了在新冠肺炎疫情環(huán)境下農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易,并且是一篇關(guān)于山東省海陽市的案例研究。

使用搜索公式(((TS=(COVID-19))AND TS=(agriculture product trade))AND TS=(China))AND TS=(impact)在WOS數(shù)據(jù)庫中只搜索出20篇國際論文。其中,學(xué)者Wang等[9]分析了新冠肺炎事件對中國農(nóng)業(yè)開放的影響,學(xué)者Hu等[10]從一帶一路的角度分析了疫情對農(nóng)產(chǎn)品外部供應(yīng)風(fēng)險(xiǎn)的影響,學(xué)者Cao等[11]分析了疫情初期對中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的沖擊,其他學(xué)者Pan等[12]別出心裁,使用文本挖掘的方法研究疫情對中國的農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)和突發(fā)緊急事件的緩和措施所帶來的影響。然而,沒有一篇論文將整個(gè)疫情期間作為研究視窗進(jìn)行疫情前和疫情過程中的對比研究,也沒有一篇論文從宏觀角度,使用宏觀數(shù)據(jù)進(jìn)行回顧性的對比研究。

通過上述國內(nèi)外文獻(xiàn)初步搜索可見,在疫情暴發(fā)初期關(guān)于全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易量、價(jià)格波動的研究比較多;而在新冠肺炎疫情結(jié)束以后利用整個(gè)疫情期間的宏觀經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)所進(jìn)行的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易量、價(jià)格波動的研究鮮見。因此,該研究采用新冠肺炎疫情前3年和整個(gè)疫情3年共數(shù)據(jù),即2017—2022年中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易宏觀數(shù)據(jù)進(jìn)行統(tǒng)計(jì)分析,結(jié)合文獻(xiàn)綜述、數(shù)據(jù)定量分析、對比研究等方法梳理、歸納和總結(jié)了新冠肺炎疫情期間我國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易進(jìn)出口形勢相對于疫情前形勢的變化,深入分析新冠肺炎疫情前和整個(gè)疫情過程中我國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的特征。

對整個(gè)新冠肺炎疫情期間的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口形勢和常態(tài)化的貿(mào)易形勢進(jìn)行比對分析,能避免僅僅分析疫情初期出現(xiàn)的那種恐慌性反應(yīng)所引發(fā)的恐慌性政策制定,然后就把那個(gè)階段的反應(yīng)等同于整個(gè)疫情階段的反應(yīng)。對整個(gè)疫情階段的回顧性研究,能對后疫情時(shí)代進(jìn)一步優(yōu)化和保障中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口的平穩(wěn)運(yùn)行提供依據(jù)和指導(dǎo),同時(shí),也能對中國將來應(yīng)對類似的突發(fā)衛(wèi)生事件提供更好的借鑒。

1 研究概述

外生沖擊如金融危機(jī)、突發(fā)事件等都會對經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易造成不同程度的影響。2020年突發(fā)的新冠肺炎疫情引發(fā)的沖擊與以往其他事件相比具有特殊性:影響范圍波及全球、歷時(shí)長、對人類生命健康危害極大。這一突發(fā)的全球公共衛(wèi)生事件對全球的經(jīng)濟(jì)、生產(chǎn)、貿(mào)易、流通、消費(fèi)等產(chǎn)生全面的影響,成為學(xué)界研究的焦點(diǎn)問題。徐海峰等[13]認(rèn)為國際金融危機(jī)、中美貿(mào)易戰(zhàn)和新冠疫情等不確定性事件使得對進(jìn)出口需求減少,導(dǎo)致消費(fèi)萎縮,帶來負(fù)面沖擊。而中國進(jìn)出口具有長期穩(wěn)定增長的趨勢,存在抵御不確定性事件負(fù)面沖擊的能力。李婧婧等[14]定量測算了新冠肺炎疫情對中國進(jìn)出口的影響。研究表明,由于進(jìn)口需求增長對中國出口具有拉動作用,歐美地區(qū)對中國的進(jìn)口依賴程度較強(qiáng),疫情對中國進(jìn)口的影響不顯著。李志萌等[15]定性分析了新冠疫情對中國消費(fèi)、貿(mào)易、就業(yè)等方面的影響,認(rèn)為疫情對中國產(chǎn)業(yè)鏈、資金鏈等造成的紊亂需要較長時(shí)間修復(fù)。羅志恒[16]認(rèn)為新冠疫情將從供需兩端同時(shí)沖擊宏觀經(jīng)濟(jì),短期影響大,但中國中長期的經(jīng)濟(jì)走勢不會改變。

農(nóng)業(yè)是支撐國民經(jīng)濟(jì)建設(shè)與發(fā)展的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè),為市場提供大量的農(nóng)產(chǎn)品。農(nóng)產(chǎn)品既要滿足國內(nèi)市場,也要供應(yīng)出口,成為對外貿(mào)易和創(chuàng)匯的重要渠道。新冠肺炎疫情暴發(fā)對農(nóng)業(yè)農(nóng)村發(fā)展影響巨大,沖擊全球農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈,導(dǎo)致農(nóng)產(chǎn)品供需不平衡,農(nóng)產(chǎn)品市場和貿(mào)易面臨挑戰(zhàn)。從查閱的文獻(xiàn)研究看,關(guān)于新冠疫情對農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易影響的研究多集中在疫情初期階段。顧善松等[17]認(rèn)為短期內(nèi)由于疫情防控措施而使得一些農(nóng)產(chǎn)品出口國供應(yīng)鏈?zhǔn)茏瑁瑢?dǎo)致市場不確定性和價(jià)格波動嚴(yán)重。長期看疫情導(dǎo)致全球農(nóng)產(chǎn)品需求萎縮,將使農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格進(jìn)一步下跌,導(dǎo)致貿(mào)易投資縮減,國際農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易規(guī)模下降。李先德等[18]認(rèn)為疫情對世界經(jīng)濟(jì)、全球農(nóng)產(chǎn)品市場與貿(mào)易以及中國宏觀經(jīng)濟(jì)和農(nóng)產(chǎn)品市場與貿(mào)易都將產(chǎn)生重大影響,國際農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格將止跌回升出現(xiàn)大幅上漲。曹歷娟等[19]研究了新冠疫情與中美第一階段協(xié)議雙重影響下中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的新態(tài)勢。他們認(rèn)為大量增加從美國進(jìn)口畜產(chǎn)品,將成為中國未來農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口的合理選擇,并將使我國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口格局發(fā)生較大轉(zhuǎn)變。朱晶等[20]認(rèn)為新冠肺炎疫情期間一些國家為應(yīng)對疫情沖擊和保護(hù)本國農(nóng)業(yè)生產(chǎn)所采取的部分進(jìn)口限制措施并不符合相關(guān)條例,貿(mào)易保護(hù)主義不能解決疫情引起的危機(jī),反而加劇全球農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)和貿(mào)易的萎縮。中國由于受到這些進(jìn)口限制措施影響,農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易大幅下降。王雪等[20]對比分析了中國2017—2020年月度農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易進(jìn)出口額數(shù)據(jù)發(fā)現(xiàn)我國水產(chǎn)品進(jìn)口、出口額均大幅下降,畜產(chǎn)品進(jìn)口額暴發(fā)式增長,但整體來看中國農(nóng)產(chǎn)品的貿(mào)易格局保持不變。何冬太[21]采用30個(gè)省份的面板數(shù)據(jù)實(shí)證分析了疫情對中國不同地區(qū)農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格影響,發(fā)現(xiàn)存在顯著地區(qū)差異,但疫情影響未導(dǎo)致需求大幅增加,農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格在可控范圍內(nèi)波動。朱增勇[22]等對比分析了2020—2022年新冠肺炎疫情對中國與美國、歐盟生豬產(chǎn)業(yè)及豬肉市場的中短期影響,結(jié)果表明,疫情初期中國和歐盟豬價(jià)下跌,美國豬價(jià)波動劇烈,而在2021—2022年疫情擴(kuò)張期間,歐盟和美國豬價(jià)出現(xiàn)階段性快速上漲,中國豬肉產(chǎn)量實(shí)現(xiàn)兩年連續(xù)增長,豬肉價(jià)格穩(wěn)定在低價(jià)位且市場供應(yīng)充足。張勝利等[23]通過疫情前和疫情后的對比分析發(fā)現(xiàn),受境外疫情持續(xù)加重的影響,河南省農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口額雙雙下降,進(jìn)口下降幅度比出口下降幅度稍大。

2 數(shù)據(jù)來源與方法

該研究數(shù)據(jù)來源以農(nóng)業(yè)農(nóng)村部官網(wǎng)(http://www.moa.gov.cn)、國家統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng)(http://www.stats.gov.cn)、CEIC data數(shù)據(jù)庫(香港環(huán)亞經(jīng)濟(jì)數(shù)據(jù)庫)(https://www.ceicdata.com.cn)以及中國海關(guān)(http://online.customs.gov.cn)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)為主,同時(shí)也使用了其他一些統(tǒng)計(jì)報(bào)告,如中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易發(fā)展報(bào)告及相關(guān)研究文獻(xiàn)中的數(shù)據(jù)。

在農(nóng)業(yè)農(nóng)村部官網(wǎng)中搜索到年度數(shù)據(jù)報(bào)告,在報(bào)告中找到需要的數(shù)據(jù),提取出來制成表格供分析使用;在國家統(tǒng)計(jì)局官網(wǎng)中主要使用數(shù)據(jù)菜單里提供的統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),同時(shí)在搜索欄目里鍵入“統(tǒng)計(jì)年鑒”,查找對應(yīng)年份的相關(guān)數(shù)據(jù);在CEICdata數(shù)據(jù)庫里使用搜索功能,直接鍵入需要的數(shù)據(jù)名稱獲得相關(guān)結(jié)果;在中國海關(guān)總署網(wǎng)站的主頁上使用“我要查”功能,再選擇海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)查詢菜單,也可以使用“我要看”功能,再選擇海關(guān)統(tǒng)計(jì)資料菜單。

該研究提取出的2017—2022年中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易相關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)包括:各年度進(jìn)口總額及增長率、各年度出口總額及增長率、各年度進(jìn)出口總額及增長率、各年度貿(mào)易順(逆)差總額及增長率;中國農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù),包括種植業(yè)產(chǎn)品、林業(yè)產(chǎn)品、畜牧產(chǎn)品、漁業(yè)產(chǎn)品這四大類以及各自具體小類的16種產(chǎn)品的生產(chǎn)價(jià)格指數(shù);中國與美國之間的各年度進(jìn)口總額及增長率、各年度出口總額及增長率、各年度進(jìn)出口總額及增長率、各年度貿(mào)易順(逆)差總額及擴(kuò)大率;谷物、棉花、食糖等9類主要農(nóng)產(chǎn)品各年度進(jìn)口貿(mào)易總量及總金額、出口貿(mào)易總量及總金額;上述9類主要農(nóng)產(chǎn)品各年度進(jìn)口額增長率、出口額增長率、貿(mào)易順(逆)差總額。

采用歸納法對數(shù)據(jù)進(jìn)行了整理,主要采用按類別歸類、年度分類的二維分類法。采用了匯總、對比、圖表、組群法對數(shù)據(jù)進(jìn)行分析。描述性統(tǒng)計(jì)方法是該研究采用的主要統(tǒng)計(jì)手段。經(jīng)過數(shù)據(jù)整理、分析和統(tǒng)計(jì)完成了對新冠肺炎疫情期間中國的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易形勢變化的實(shí)證分析。

3 結(jié)果與分析

中國是世界上農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)大國和消費(fèi)大國,農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易占據(jù)中國對外貿(mào)易較大比重。據(jù)中國海關(guān)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù),2022年中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口額占中國外貿(mào)進(jìn)出口總額的5.3%,其中農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口額占中國外貿(mào)進(jìn)口總額的8.7%[24]。通過對新冠肺炎疫情前3年數(shù)據(jù)(2017—2019年)和疫情期間3年(2020—2022年)數(shù)據(jù)的比較分析,發(fā)現(xiàn)中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易基本結(jié)構(gòu)在疫情下整體保持不變,但存在著突發(fā)性、階段性、結(jié)構(gòu)性等特征。

3.1 農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額呈持續(xù)增長態(tài)勢

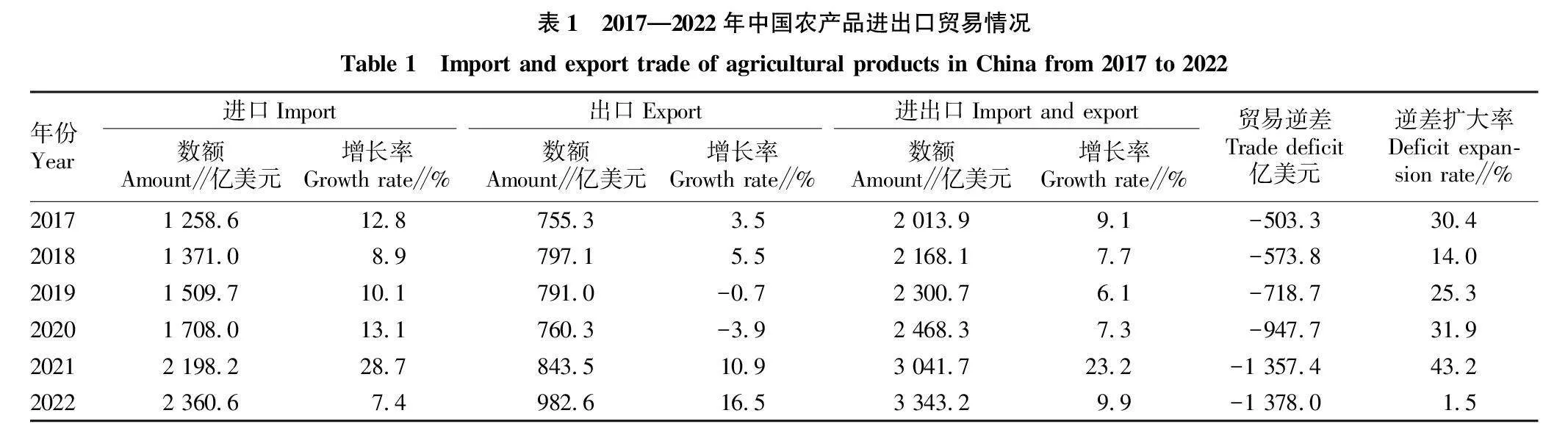

據(jù)統(tǒng)計(jì)數(shù)據(jù)顯示,新冠肺炎疫情期間中國的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易額依然保持著正增長態(tài)勢。2017—2022年中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口總額從2 013.9億美元增至3 343.2億美元,增長66%。中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額不斷創(chuàng)新高,已成為全球第二大農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易國,僅次于美國。農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口額從1 258.6億美元增至2 360.6億美元,增長87.6%,是全球第一大農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口國;農(nóng)產(chǎn)品出口額從755.3億美元增至982.6億美元,增長30.1%(表1)。總體來看,在新冠肺炎疫情影響下,我國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額呈正增長,保持著農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易大國的地位。農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易額穩(wěn)定持續(xù)增長,出口貿(mào)易額在2019—2021年有所波動,2021年次于美國、荷蘭、巴西、德國、法國之后位列全球第六大農(nóng)產(chǎn)品出口國,2022年超越法國回歸第五大農(nóng)產(chǎn)品出口國[25-26]。

3.2 農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差進(jìn)一步擴(kuò)大

從數(shù)據(jù)分析來看,中國的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額總體上呈雙上升趨勢。值得關(guān)注的是,中國自2004年農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易出現(xiàn)連續(xù)性貿(mào)易逆差后,2015、2016年曾有過短暫恢復(fù)到貿(mào)易順差狀態(tài)[27-28],此后2017—2022年農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易又變成逆差且逆差值逐年增加。2020—2022年在新冠肺炎疫情影響下,中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差值進(jìn)一步擴(kuò)大,2020、2021、2022年的貿(mào)易逆差額驟然達(dá)947.7億、1 357.4億、1 378.0億美元,分別擴(kuò)大31.9%、43.2%、1.5%,在波動幅度巨大的同時(shí)達(dá)到史上最高,與2017年數(shù)據(jù)相比擴(kuò)大了173.8%。中國仍然是全球最大的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差國。導(dǎo)致這種現(xiàn)象主要是由于以下3個(gè)因素。

3.2.1 世界多國對農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口的限制。一方面,新冠肺炎疫情下的全球經(jīng)濟(jì)衰退對農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)和消費(fèi)產(chǎn)生重大影響。隨著疫情在全球范圍內(nèi)持續(xù)蔓延,世界各國對疫情的不穩(wěn)定性和不確定性難以估計(jì),先后出臺了相關(guān)疫情防控和保供政策。特別是農(nóng)產(chǎn)品出口國以優(yōu)先保障本國消費(fèi)者需求為主,采取措施減少出口甚至完全停止部分農(nóng)產(chǎn)品出口;而在農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口方面,“進(jìn)口禁令”“檢疫要求”“進(jìn)口附加稅”“運(yùn)輸限制”“認(rèn)證要求”等限制措施[19]被各國廣泛采用,進(jìn)一步造成世界各國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易秩序失衡。中國作為全球農(nóng)產(chǎn)品出口大國也受到相關(guān)國家這些進(jìn)口措施限制,2020年出口額相比2018、2019年出現(xiàn)下降。

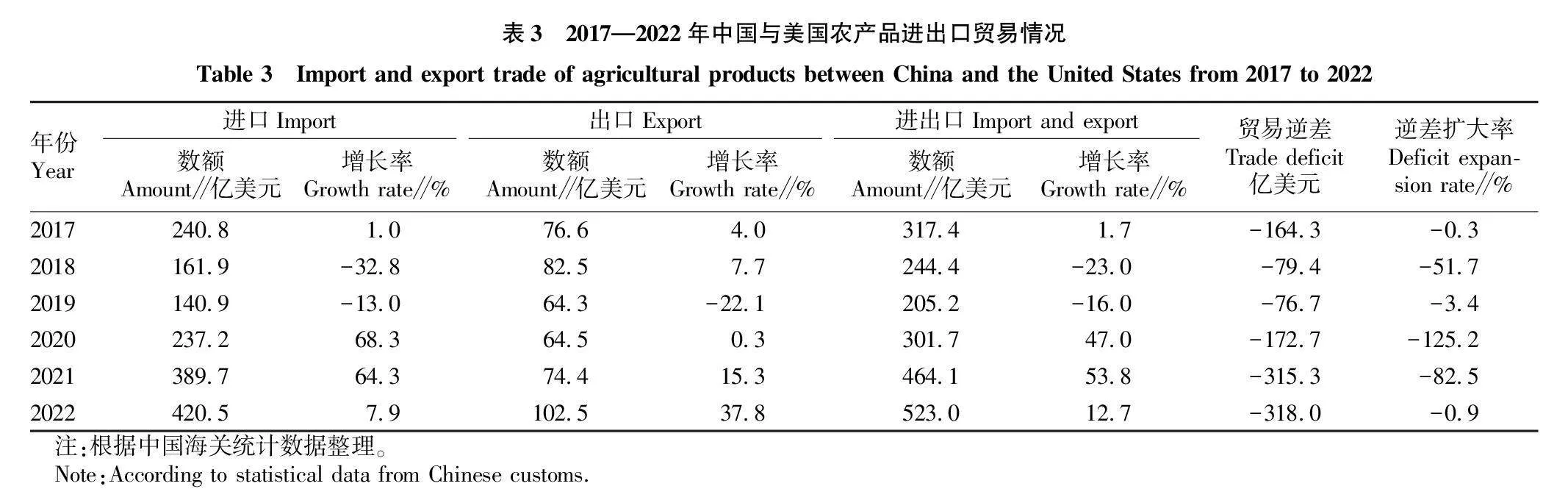

3.2.2 國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)上升。另一方面,新冠肺炎疫情期間,國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)有較大波動(表2)。特別是2020年新冠肺炎疫情暴發(fā)初期,中國農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)飆升至140左右[21],2021、2022年農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)仍在高位浮動,僅部分農(nóng)產(chǎn)品指數(shù)略有回落。理論上講,國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)上升會使得國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品相對于進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品變得更缺乏競爭力。國內(nèi)農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)與農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易額呈正相關(guān)關(guān)系。中國本來就是一個(gè)農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口大于出口的國家,這一指數(shù)上升進(jìn)一步加劇了中國農(nóng)產(chǎn)品的貿(mào)易逆差。

3.2.3

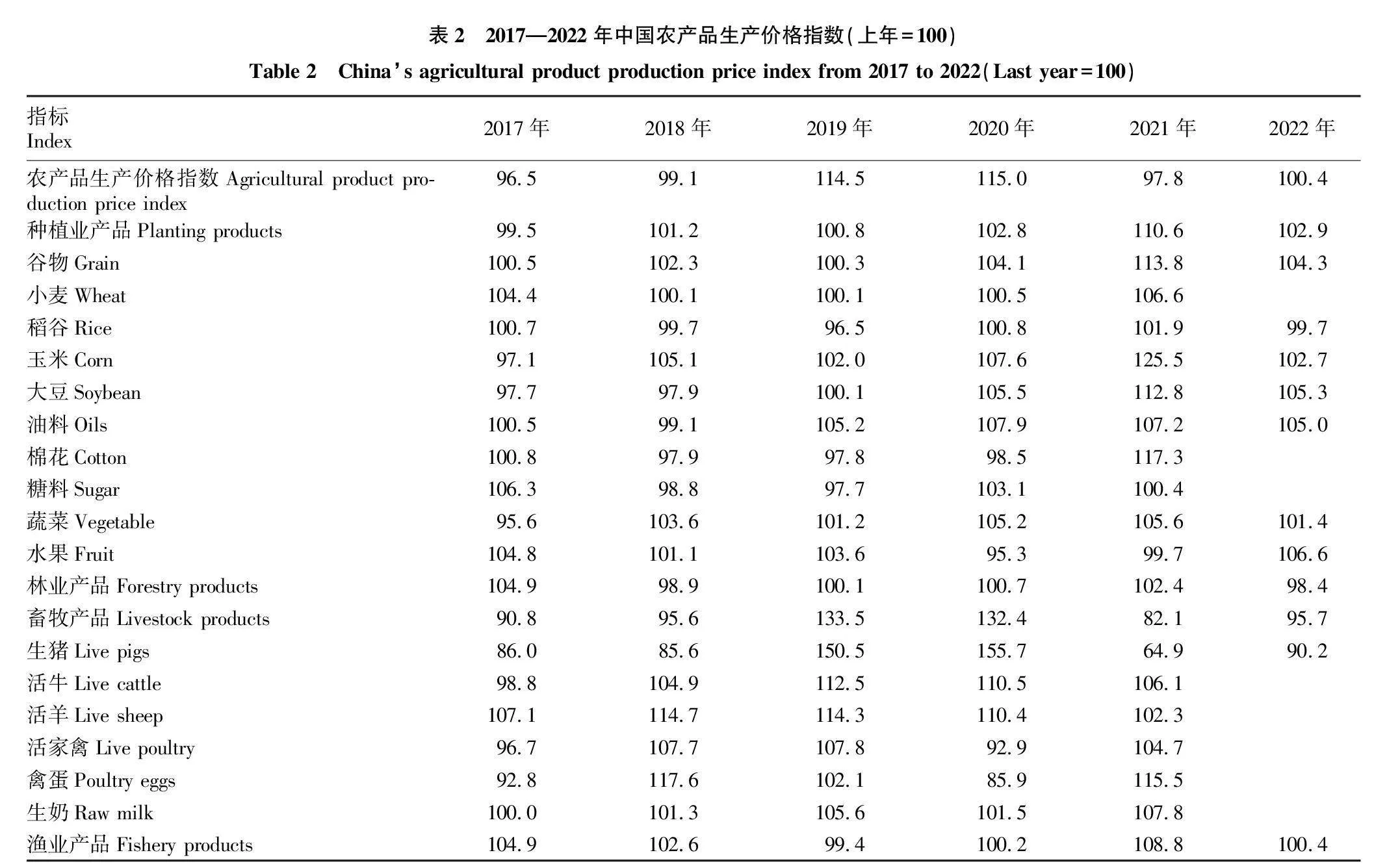

中美貿(mào)易協(xié)議的疊加影響。在新冠肺炎疫情暴發(fā)初期,2020年1月15日,中美正式簽署了《中華人民共和國政府和美利堅(jiān)合眾國政府經(jīng)濟(jì)貿(mào)易協(xié)議》[13]。在中美第一階段協(xié)議疊加背景下,中方承諾2020、2021年向美國增加不少于125億、195億美元的農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口,是2017年基數(shù)的52%和81%。中國增加了從美國進(jìn)口畜產(chǎn)品、大豆等品類,在一定程度上改變了中國農(nóng)產(chǎn)品自美國進(jìn)口以及總進(jìn)口的結(jié)構(gòu)和貿(mào)易額。2020—2022年,中國從美國進(jìn)口農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易額分別達(dá)237.2億、389.7億、420.5億美元,創(chuàng)了自2018年中美貿(mào)易摩擦以來中美農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易新高,也繼續(xù)拉大了中國農(nóng)產(chǎn)品的貿(mào)易逆差(表3)。

3.3 主要農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易波動幅度較大

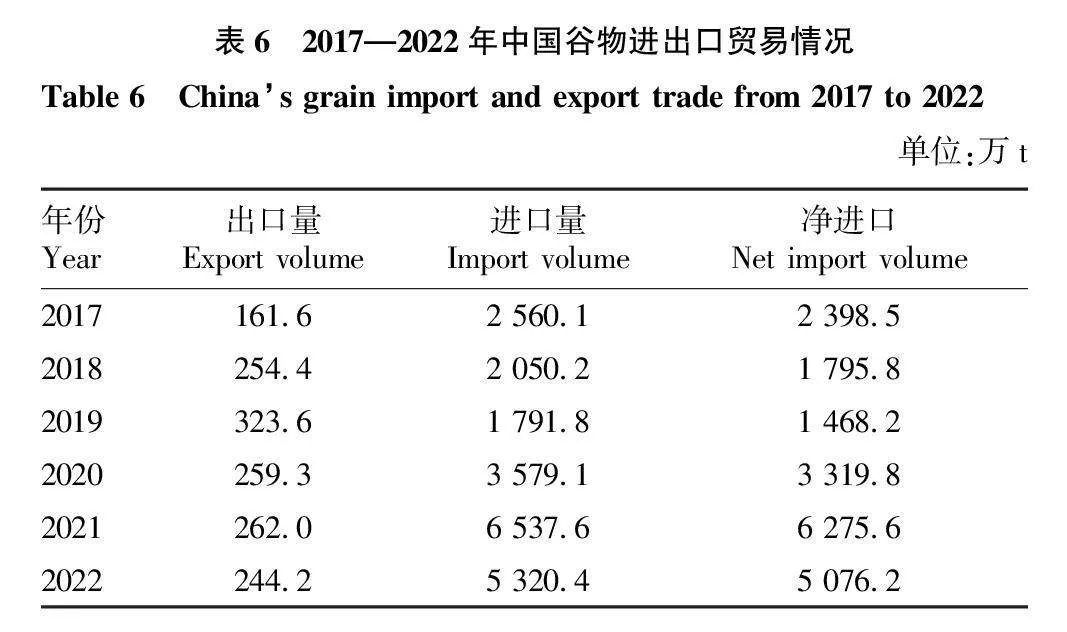

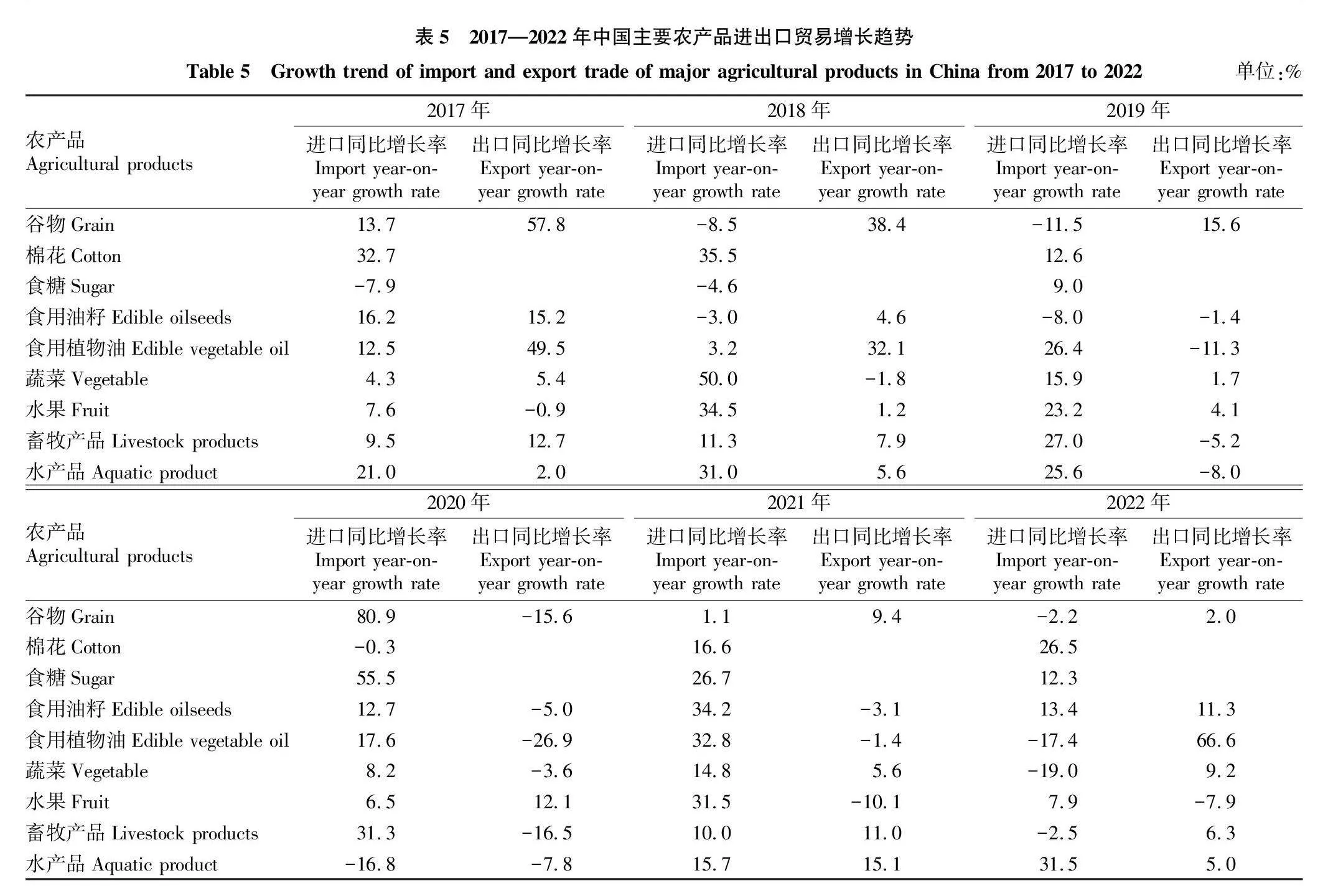

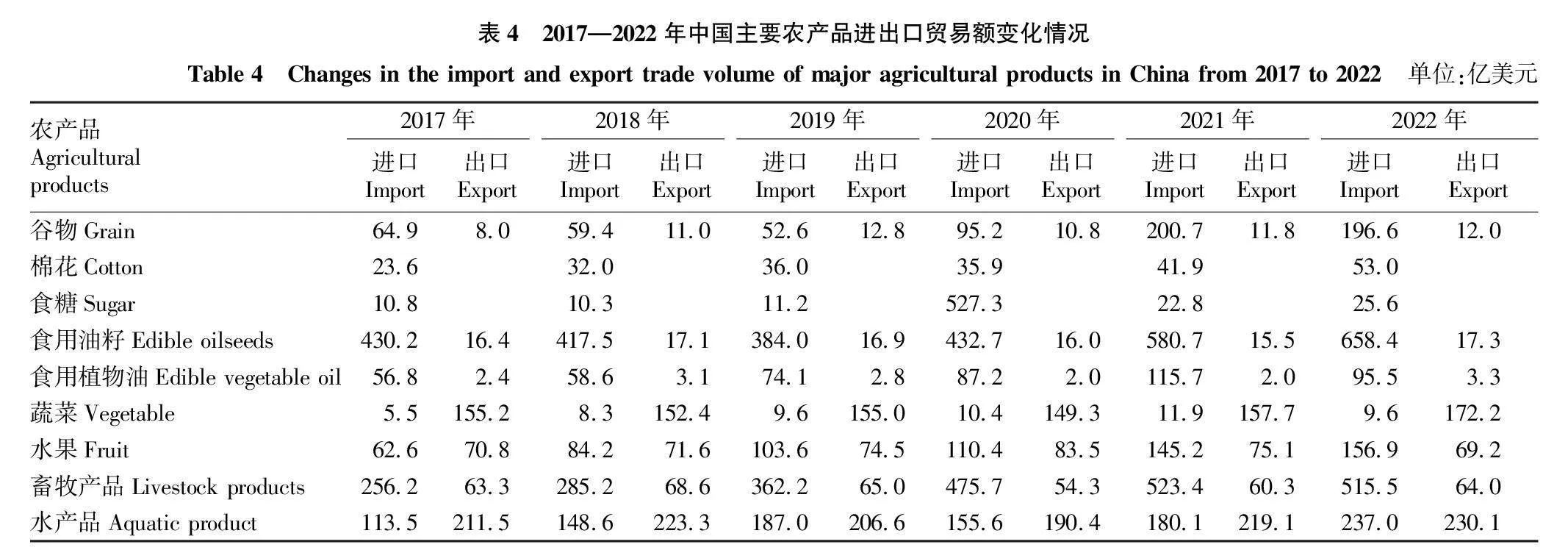

2017—2022年,除了中國農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)波動幅度較大以外,中國主要大宗農(nóng)產(chǎn)品如谷物、棉花、食糖、食用油籽、畜產(chǎn)品的進(jìn)出口量和進(jìn)出口額波動幅度均較大。主要農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易波動情況見表4、表5。

3.3.1

谷物進(jìn)口量在劇烈波動中大幅增長。我國谷物貿(mào)易自2009年出現(xiàn)貿(mào)易逆差后,2010—2017年貿(mào)易逆差逐年擴(kuò)大[25],2018—2019年貿(mào)易逆差有所回落,但在新冠疫情期間谷物貿(mào)易逆差大幅擴(kuò)大。主要原因是谷物的進(jìn)口量迅猛增長,2020—2022年,谷物進(jìn)口量分別達(dá)3 579.1萬、6 537.6萬、5 320.4萬t,貿(mào)易逆差額從2017年的56.9億美元分別擴(kuò)大到84.4億、188.9億、184.6億美元。特別是2021年中國谷物凈進(jìn)口達(dá)到6 275.6萬t,為歷史新高。在谷物中玉米、小麥、大麥、高粱、大米等進(jìn)口量整體上均呈現(xiàn)持續(xù)增長,其中最主要的是玉米的進(jìn)口量大幅增加,其進(jìn)口量從2017年的282.0萬t到2020—2022年分別增長到1 129.6萬、2 834.8萬、2 062.0萬t,與此同時(shí),2020—2022年玉米的生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)上升到107.6、125.5、102.7,加劇了我國谷物貿(mào)易逆差的整體上升(表2、表4~6)。

3.3.2

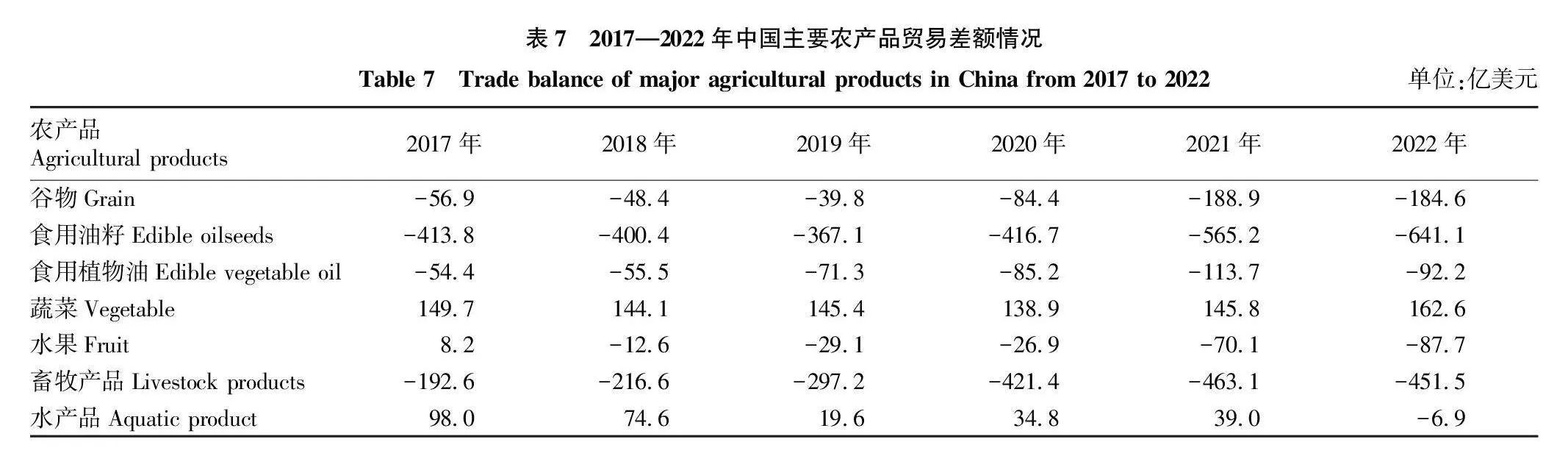

食用油籽價(jià)格高位波動。中國食用油籽以進(jìn)口大豆、油菜籽為主,且是中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差的主要產(chǎn)品之一。從2017—2022年食用油籽的進(jìn)口貿(mào)易量來看,分別進(jìn)口1.1億、9 448.9萬、9 330.8萬、1.1億、1.02億、9 610.9萬t,其中以進(jìn)口大豆為主,大豆進(jìn)口量分別達(dá)9 552.6萬、8 803.1萬、8 851.1萬、1億、9 649.4萬、9 108.0萬t。新冠肺炎疫情期間,大豆的國內(nèi)生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)在高位波動,2020—2022年其價(jià)格指數(shù)上升為105.5、112.8、105.3,拉動大豆進(jìn)口量的上升,造成食用油籽的貿(mào)易逆差額增加。2020—2022年食用油籽的貿(mào)易逆差額高達(dá)416.7億、565.2億、641.1億美元,占同期貿(mào)易逆差總額的44%、41.6%、46.5%。可見,食用油籽貿(mào)易逆差在我國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差總額中占了非常大的比重(表2~5)。

3.3.3

畜產(chǎn)品貿(mào)易量和價(jià)格在短期內(nèi)波動劇烈。畜產(chǎn)品貿(mào)易中特別是豬肉、牛肉進(jìn)出口貿(mào)易受新冠肺炎疫情以及非洲豬瘟的雙重影響,全球生豬產(chǎn)業(yè)鏈供應(yīng)鏈遭受巨大沖擊,推高了生豬生產(chǎn)成本。2019—2020年中國豬肉生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)連續(xù)2年上漲,自2017年的86.0上升至150.5、155.7,創(chuàng)歷史新高位。2021—2022年中國豬肉價(jià)格持續(xù)恢復(fù)到常態(tài),特別是2021年中國生豬產(chǎn)能恢復(fù)供應(yīng)充足,豬肉生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)回落到64.9,2022年恢復(fù)到與2017年基本相當(dāng)水平(表2)。與此同時(shí),非洲豬瘟疫情減少了國內(nèi)肉類供應(yīng),中國豬肉和牛肉進(jìn)口量需求進(jìn)一步增加。2019—2021年中國豬肉、牛肉的進(jìn)口量連續(xù)3年呈較大漲幅,豬肉進(jìn)口量分別達(dá)199.4萬、430.4萬、371.0萬t,牛肉進(jìn)口量分別達(dá)166.0萬、211.8萬、233.0萬t。2022年豬肉進(jìn)口量下跌到176.0萬t,2022年牛肉進(jìn)口量仍處于高位達(dá)269萬t。因此,從上面數(shù)據(jù)分析來看,畜產(chǎn)品由于受中短期價(jià)格大幅波動和進(jìn)口量擴(kuò)大,也對中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差產(chǎn)生了重大影響,2017—2022年的中國畜產(chǎn)品貿(mào)易逆差額分別達(dá)到192.6億、216.6億、297.2億、421.4億、463.1億、451.5億美元,對應(yīng)年份的貿(mào)易逆差占中國同期農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差總額分別達(dá)38.3%、37.7%、41.4%、44.5%、34.1%、32.8%,畜產(chǎn)品的貿(mào)易逆差仍持續(xù)占我國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差的較高位(表4、表5、表7)。

3.3.4 水產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易在波動中大幅下降。在2017年以前,水產(chǎn)品一直是中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口大項(xiàng),其進(jìn)出口量均超過400萬t。自2017年以后,中國實(shí)施了沿海地區(qū)濕地保護(hù)政策,水產(chǎn)品產(chǎn)量逐步下降。新冠疫情暴發(fā)后,受一些進(jìn)口海產(chǎn)品外包裝檢驗(yàn)陽性事件的影響,中國出臺防疫措施加大了水產(chǎn)品的進(jìn)口檢驗(yàn)檢疫,同時(shí)國內(nèi)消費(fèi)需求減少,促使我國水產(chǎn)品進(jìn)口量下降;同樣受進(jìn)口國檢疫政策限制,中國水產(chǎn)品的出口量也有所下降。最顯著的影響發(fā)生在疫情初期,2020年中國水產(chǎn)品進(jìn)口量155.6萬t,出口量190.4萬t。2022年隨著各國疫情逐漸解封,中國水產(chǎn)品的進(jìn)出口量有所回升,其中進(jìn)口量達(dá)237萬t,出口量達(dá)230.1萬t,但首次出現(xiàn)了6.9億美元的貿(mào)易逆差(表4、表5、表7)。因此,2017—2022年,在新冠肺炎疫情以及環(huán)境保護(hù)政策雙因素的影響下,中國水產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易大幅下降。

3.3.5

水果產(chǎn)品貿(mào)易逆差在波動中持續(xù)擴(kuò)大。中國是世界上最大的水果生產(chǎn)國,水果及水果制品是中國傳統(tǒng)出口優(yōu)勢農(nóng)產(chǎn)品。近幾年受國內(nèi)生產(chǎn)成本逐步提高、消費(fèi)者需求不斷擴(kuò)大等因素影響,水果出口增速放緩,進(jìn)口增速加快,2018年首次出現(xiàn)貿(mào)易逆差。中國出口水果產(chǎn)品一直以蘋果、柑橘、梨及其水果制品為主,出口國主要是東南亞國家。新冠肺炎疫情期間,出口量小幅下降,降幅不明顯;但同期中國水果的進(jìn)口量顯著增加。分析來看,一方面新冠疫情導(dǎo)致中國水果產(chǎn)品產(chǎn)能下降,另一方面隨著中國居民生活水平改善,消費(fèi)者對水果消費(fèi)數(shù)量增大,消費(fèi)結(jié)構(gòu)升級。比如從國內(nèi)常規(guī)水果轉(zhuǎn)向特色鮮果如櫻桃、榴蓮、葡萄等。中國水果產(chǎn)品從2018年以來貿(mào)易逆差越來越大。2018—2022年中國水果進(jìn)口量分別是84.2萬、103.6萬、110.4萬、145.2萬、156.9萬t,貿(mào)易逆差額分別擴(kuò)大到12.6億、29.1億、26.9億、70.1億、87.7億美元,新冠疫情期間貿(mào)易逆差達(dá)到歷史新高位(表4、表5、表7)。

3.3.6

其他類農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口情況。長期以來,中國的棉花、食糖進(jìn)口量都大于出口量,是中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差的主要產(chǎn)品項(xiàng)目。新冠肺炎疫情導(dǎo)致這2類農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口量在波動中大幅上升,棉花進(jìn)口量從2017年的136.3萬t增加到2020—2022年的223.2萬、234.2萬和202.6萬t;食糖進(jìn)口量從2017年進(jìn)口量的229.0萬t增加到2020—2022年的527.3萬、566.6萬和527.5萬t。蔬菜是我國長期處于順差狀態(tài)的主要農(nóng)產(chǎn)品。2020年初期,受新冠疫情初期突發(fā)性影響,國際物流、各大市場供應(yīng)、餐飲服務(wù)等均處于停滯或半停滯狀態(tài),導(dǎo)致蔬菜需求下降出口量輕微下調(diào)。此后基本上未再受到影響。

4 結(jié)論與建議

4.1 結(jié)論

4.1.1

農(nóng)產(chǎn)品基本貿(mào)易結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化。農(nóng)產(chǎn)品的貿(mào)易結(jié)構(gòu)是指農(nóng)產(chǎn)品在對外貿(mào)易過程中的進(jìn)口或出口產(chǎn)品的價(jià)值構(gòu)成,廣義的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易結(jié)構(gòu)還包括農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的差額結(jié)構(gòu)[22]。農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易結(jié)構(gòu)會根據(jù)國內(nèi)外環(huán)境、各國的比較優(yōu)勢格局以及貿(mào)易政策的變化而變化。新冠肺炎疫情不可能改變中國農(nóng)業(yè)基本稟賦,不可能改變中外之間的競爭優(yōu)勢和中國基本農(nóng)業(yè)政策,所以從數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)分析整體上來看,新冠肺炎疫情不會改變我國農(nóng)產(chǎn)品基本貿(mào)易結(jié)構(gòu)。產(chǎn)品結(jié)構(gòu)中順差貿(mào)易項(xiàng)目仍以蔬菜、水果、水產(chǎn)品等農(nóng)產(chǎn)品為主,逆差貿(mào)易項(xiàng)目仍以谷物、棉花、食糖、食用油籽(大豆)、畜產(chǎn)品等為主。

4.1.2

農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差規(guī)模達(dá)歷史新高。從整體來看,雖然中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易結(jié)構(gòu)沒有發(fā)生改變,但主要農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口貿(mào)易量和貿(mào)易額在大幅波動中經(jīng)歷了大幅上漲,如谷物進(jìn)口量大幅增長;大豆生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)大幅上漲;畜產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)大幅波動導(dǎo)致進(jìn)口額擴(kuò)大;其他棉花、食糖、食用植物油、蔬菜、水果等進(jìn)口量均呈上升狀態(tài)。至2022年,中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差達(dá)1 378.0億美元,創(chuàng)中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差的最高點(diǎn)。因此,新冠肺炎疫情對中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易帶來的巨大沖擊和負(fù)面影響不容忽視。

4.1.3

農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易指標(biāo)在2020年初體現(xiàn)出顯著突發(fā)性。幾乎所有的指標(biāo)都在2019年底和2020年初之間呈現(xiàn)出巨大的跳躍,這體現(xiàn)出人們在疫情初期,由于缺乏對新冠肺炎病毒最起碼的了解,對未來有種種負(fù)面預(yù)期,進(jìn)而基于謹(jǐn)慎考慮,對未來作出最安全的預(yù)案準(zhǔn)備。谷物進(jìn)口額和進(jìn)口量的激增體現(xiàn)出民眾預(yù)期未來糧食短缺發(fā)生的概率在上升;價(jià)格和進(jìn)出口額的劇烈波動體現(xiàn)出市場上對未來持不同態(tài)度的投資者形成了市場的多空雙方,多空雙方在新來到的信息中反復(fù)角力對市場的巨大影響。總的看來,中國在新冠肺炎疫情全階段農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差連創(chuàng)新高,最終在2022年達(dá)到歷史最高位,說明中國人對待疫情的謹(jǐn)慎態(tài)度,是疫情初期突發(fā)性效應(yīng)經(jīng)過3年累加后的最終結(jié)果。

4.1.4

農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易階段性影響顯著。新冠疫情暴發(fā)初期階段,受各國防疫措施限制,居民出行受控,消費(fèi)者需求減少。同時(shí),面對種種不確定因素,各國對于疫情無法進(jìn)行科學(xué)預(yù)測,在疫情下都實(shí)行了優(yōu)先保障本國國民物資供給政策,從而抑制了農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)出口貿(mào)易。2020年初期中國各類農(nóng)產(chǎn)品出口量均下降,而農(nóng)產(chǎn)品生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)在這時(shí)期內(nèi)的波動最大、漲幅最大。與此同時(shí),出于對未來的謹(jǐn)慎考量,中國各類農(nóng)產(chǎn)品的進(jìn)口量在持續(xù)擴(kuò)大。2021—2022年是疫情快速擴(kuò)張期。中國在中央一號文提出的“確保糧食安全始終是治國理政的頭等大事”的糧食安全觀指導(dǎo)下,保障糧食安全的舉措貫穿了我國新冠疫情的始終,糧食供應(yīng)非常穩(wěn)定[31-32]。受2019年非洲豬瘟影響后,中國迅速對生豬生產(chǎn)作出了政策調(diào)整,在2019—2020年畜產(chǎn)品整體價(jià)格指數(shù)猛烈上升,然后在2021—2022年保持回落且恢復(fù)平穩(wěn)。其他農(nóng)產(chǎn)品在疫情擴(kuò)張期的生產(chǎn)價(jià)格指數(shù)均上浮,進(jìn)口量進(jìn)一步擴(kuò)大,這是造成我國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差快速擴(kuò)張的重要因素。

4.1.5

少數(shù)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易結(jié)構(gòu)性影響顯著。新冠肺炎疫情期間,少數(shù)農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易也呈現(xiàn)出顯著的結(jié)構(gòu)性波動。農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易波動最大的是谷物中的玉米、食用油籽中的大豆、畜產(chǎn)品中的豬肉和牛肉,進(jìn)口量和進(jìn)口額均呈大幅增長,使得2020、2021、2022年僅這3類農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差額就達(dá)922.5億、1 217.2億、1 277.2億美元,占中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差的97.3%、89.7%、92.7%,是新冠肺炎疫情期間導(dǎo)致我國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差進(jìn)一步擴(kuò)大的主要產(chǎn)品項(xiàng)目(表7)。水產(chǎn)品出口量大幅減少,2022年中國水產(chǎn)品貿(mào)易首次從順差轉(zhuǎn)為逆差。水果進(jìn)口量逐年擴(kuò)大,而出口量放緩,水果產(chǎn)品貿(mào)易逆差也進(jìn)一步擴(kuò)大。疫情給中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易帶來的結(jié)構(gòu)性波動是否只是這一階段的特點(diǎn),未來會否持續(xù)下去,也值得相關(guān)政府機(jī)構(gòu)繼續(xù)關(guān)注和思考。

4.2 建議

基于2017—2022年中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易數(shù)據(jù)實(shí)證分析,研究了新冠疫情對中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易形勢的沖擊。研究發(fā)現(xiàn):總體來看,疫情下中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易的基本結(jié)構(gòu)未發(fā)生變化。新冠肺炎疫情沒有改變中國農(nóng)業(yè)自身資源的稟賦,也不改變中國農(nóng)業(yè)結(jié)構(gòu)、貿(mào)易環(huán)境和政府農(nóng)業(yè)政策。但在新冠疫情時(shí)期,外加非洲豬瘟、中美第一階段協(xié)議、俄烏沖突以及全球氣候變化因素的多重因素疊加的影響下,中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差進(jìn)一步擴(kuò)大,貿(mào)易逆差額達(dá)到歷史新高位。

進(jìn)入2023年,世界衛(wèi)生組織宣布新冠疫情不再構(gòu)成“國際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”,中國也隨后對新冠疫情防控措施進(jìn)行了調(diào)整,不再實(shí)施原有的防控措施,全球進(jìn)出口貿(mào)易環(huán)境將得到改善。基于2023年《國際農(nóng)產(chǎn)品市場與貿(mào)易形勢2023(春季)報(bào)告》的預(yù)期[33],有理由相信未來世界范圍的生產(chǎn)、交通和進(jìn)出口秩序?qū)u漸得到恢復(fù),全球農(nóng)業(yè)產(chǎn)業(yè)和商業(yè)交換行為將變得更加自由有序。同時(shí),針對一些主要糧食作物產(chǎn)能缺乏,多個(gè)大宗農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格下跌等市場走勢保持緊密的關(guān)注,及時(shí)采取相關(guān)措施,確保中國糧食供應(yīng)安全。基于以上結(jié)論和預(yù)測,為進(jìn)一步推動我國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的平穩(wěn)增長,提出如下啟示與建議。

4.2.1

確保糧食安全底線。習(xí)近平總書記在中央農(nóng)村工作會議上強(qiáng)調(diào):“要依靠自己力量端牢飯碗”,“保障糧食和重要農(nóng)產(chǎn)品穩(wěn)定安全供給始終是建設(shè)農(nóng)業(yè)強(qiáng)國的頭等大事”。糧食安全是戰(zhàn)略問題。中國作為一個(gè)有著14億多人口的大國,解決好吃飯問題始終是關(guān)系國計(jì)民生的一個(gè)重大問題。中華民族是有著農(nóng)耕天賦的民族,但中國的農(nóng)業(yè)生產(chǎn)卻面臨著“地少人多”這個(gè)與生俱來的稟賦,要確保守住中國18億畝耕地面積、提高作物產(chǎn)量、發(fā)展科技創(chuàng)新等,多頭發(fā)力,齊抓共管,確保供給、市場不出問題。新冠肺炎疫情中,全球糧食短缺的可能性大大提高了。面對未來不確定性,多儲備糧食是自然而然的選擇,但應(yīng)加強(qiáng)在疫情等危急情況下依靠自身的力量儲備更多糧食的能力,如近年來袁隆平院士團(tuán)隊(duì)在雜交水稻領(lǐng)域的持續(xù)貢獻(xiàn),陳日勝在鹽堿地海稻項(xiàng)目上的創(chuàng)新,這些都是事關(guān)中國糧食安全的戰(zhàn)略問題,相關(guān)政府機(jī)構(gòu)和學(xué)界需要在這方面多思考和重視。

4.2.2

提高疫情風(fēng)險(xiǎn)下國際農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易市場上的議價(jià)能力。無論各種疫情風(fēng)險(xiǎn)沖擊,全球貿(mào)易其實(shí)是全球經(jīng)濟(jì)競爭的一個(gè)重要環(huán)節(jié),中國貿(mào)易博弈其實(shí)和全球抗疫斗爭是緊密聯(lián)系的。中國多年來在全球農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易中有巨大的剛性需求。新冠肺炎疫情時(shí)期,國際賣方預(yù)見到中國會大量儲備糧食,疫情沖擊下,一些國家為保供本國消費(fèi)者而設(shè)置了出口限制。如果在這個(gè)時(shí)候,國際市場中如果挑起糧食谷物等價(jià)格的劇烈波動,并做到在波動中大幅上漲,那么對中國將大大不利。為避免被對手在國際貿(mào)易市場上刻意收割,可以采取以下措施:一是盡早在價(jià)格還沒有被抬高之前大量買進(jìn);二是需要對新冠病毒有更科學(xué)和全面地認(rèn)識,從而更可靠地對疫情走勢有一個(gè)科學(xué)的預(yù)測,進(jìn)而更精確地預(yù)測自身農(nóng)產(chǎn)品需求,加強(qiáng)應(yīng)對措施的可行性;三是提高在疫情等危急情況下依靠自身的力量儲備更多農(nóng)產(chǎn)品的能力,從而避免在危急時(shí)刻從國際市場上大規(guī)模進(jìn)口。

4.2.3

持續(xù)發(fā)揮中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易的比較優(yōu)勢。第一,從土地、資本和勞動力三大要素狀況比較,中國勞動力資源具有明顯比較優(yōu)勢,而在人均資本和人均土地?fù)碛辛可希绹W洲和日本各自分別占據(jù)比較優(yōu)勢。中國農(nóng)業(yè)人口眾多,勞動力資源豐富,勞動密集型農(nóng)產(chǎn)品的生產(chǎn)比較適合中國。由于國內(nèi)人工、原料等價(jià)格比國際低,具有明顯的成本和價(jià)格優(yōu)勢。第二,中國幅員遼闊,跨越寒溫帶、中溫帶、暖溫帶、亞熱帶、熱帶、高原氣候區(qū)6個(gè)溫度帶,氣候條件和自然資源多種多樣,能夠生產(chǎn)幾乎所有各類農(nóng)產(chǎn)品,種類之多居世界前列,能滿足不同地域不同民族消費(fèi)者的不同需求。第三,中國作為農(nóng)業(yè)生產(chǎn)大國和強(qiáng)國,在國際多邊的農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易體系中不應(yīng)該只是被動的市場規(guī)則接受者,而應(yīng)該成為市場規(guī)則的制定者。在國際貿(mào)易體系中發(fā)揮中國的積極影響,讓世界聽到中國人呼吁公平公正合理的貿(mào)易環(huán)境的聲音。

參考文獻(xiàn)

[1] 李先德,孫致陸,賈偉,等.新冠肺炎疫情對全球農(nóng)產(chǎn)品市場與貿(mào)易的影響及對策建議[J].農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)問題,2020,41(8):4-11.

[2] 世衛(wèi)組織:新冠疫情不再構(gòu)成“國際關(guān)注的突發(fā)公共衛(wèi)生事件”[EB/OL].(2023-05-05)[2023-05-11].https://baijiahao.baidu.com/s?id=1765061499191008030&wfr=spider&for=pc.

[3] 廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院農(nóng)業(yè)生物基因研究中心.廣東省農(nóng)業(yè)科學(xué)院參編的聯(lián)合國糧農(nóng)組織畜禽領(lǐng)域抗疫指南正式在線出版[J].廣東農(nóng)業(yè)科學(xué),2020,47(4):2.

[4] 陳龍江,肖梨兵,苗軒,等.RCEP對粵港澳大灣區(qū)農(nóng)產(chǎn)品出口的影響與政策啟示[J].廣東農(nóng)業(yè)科學(xué),2023,50(1):101-115.

[5] 賀梅英,趙萍.關(guān)稅對中美雙邊水產(chǎn)品出口三元邊際的影響分析[J].廣東農(nóng)業(yè)科學(xué),2021,48(6):145-156.

[6] 楊鐘健,徐小俊.全球農(nóng)產(chǎn)品出口管制政策的跟蹤及中國糧食安全的重新審視[J].世界農(nóng)業(yè),2023(7):64-74.

[7] 劉旭東.后疫情時(shí)期我國農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易的策略優(yōu)化研究[J].中國商論,2023(9):72-74.

[8] 劉曉玲,吳晗.新冠疫情背景下的農(nóng)產(chǎn)品出口貿(mào)易研究:以山東省海陽市為例[J].鄉(xiāng)村論叢,2023(1):119-123.

[9] WANG D Z,ABULA B,JIZUO A,et al.Agricultural openness and the risk of COVID-19 incidence:Evidence from China[J].International journal of environmental research and public health,2022,19(6):1-18.

[10] HU Q G,GUO M Q,WANG F,et al.External supply risk of agricultural products trade along the Belt and Road under the background of COVID-19[J].Front public health,2023,11:1-14.

[11] CAO L J,LI T X,WANG R B,et al.Impact of COVID-19 on China’s agricultural trade[J].China agricultural economic review,2020,13(1):1-21.

[12] PAN D,YANG J Q,ZHOU G Z,et al.The influence of COVID-19 on agricultural economy and emergency mitigation measures in China:A text mining analysis[J].PLoS One,2020,15(10):1-20.

[13] 徐海鋒,謝亞軒.不確定性事件對進(jìn)出口貿(mào)易的異質(zhì)性沖擊[J].經(jīng)濟(jì)問題探索,2020(10):135-145.

[14] 李婧婧,郝悅,朱祎,等.全球新冠肺炎疫情下中國對外貿(mào)易和出口替代效應(yīng)研究[J].調(diào)研世界,2023(3):41-51.

[15] 李志萌,盛方富.新冠肺炎疫情對我國產(chǎn)業(yè)與消費(fèi)的影響及應(yīng)對[J].江西社會科學(xué),2020,40(3):5-15.

[16] 羅志恒.新冠疫情對經(jīng)濟(jì)、資本市場和國家治理的影響及應(yīng)對[J].金融經(jīng)濟(jì),2020(2):8-15.

[17] 顧善松,張蕙杰,趙將,等.新冠肺炎疫情下的全球農(nóng)產(chǎn)品市場與貿(mào)易變化:問題與對策[J].世界農(nóng)業(yè),2021(1):11-19,37.

[18] 曹歷娟,洪偉,張兵兵.新冠疫情與中美第一階段協(xié)議疊加背景下中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)口:外生沖擊與合理應(yīng)對[J].國際貿(mào)易,2021(7):36-44.

[19] 朱晶,張瑞,張瑞華,等.新冠肺炎疫情下進(jìn)口限制措施對農(nóng)業(yè)貿(mào)易的影響與思考[J].世界農(nóng)業(yè),2021(5):4-15,126.

[20] 王雪,張娟.新冠肺炎疫情下我國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口貿(mào)易變化分析[J].南通職業(yè)大學(xué)學(xué)報(bào),2021,35(3):7-10,20.

[21] 何冬太.新冠肺炎疫情對我國農(nóng)產(chǎn)品價(jià)格的影響:基于30個(gè)省份的面板數(shù)據(jù)分析[J].山西農(nóng)經(jīng),2021(15):6-9,13.

[22] 朱增勇,張海峰.2020—2022年新冠疫情下全球豬肉市場形勢比較研究:基于中國與美國、歐盟生豬產(chǎn)業(yè)及豬肉市場價(jià)格數(shù)據(jù)對比分析[J].價(jià)格理論與實(shí)踐,2023(4):1-5.

[23+CMu2ffdYUKWKUpcIGV6sQ==] 張勝利,張艷君,薛景.疫情下的河南省農(nóng)產(chǎn)品對外貿(mào)易情況分析[J].河南農(nóng)業(yè),2020(19):5-6.

[24] 中國食品土畜進(jìn)出口商會.2022年我國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易概況[R].北京:中國食品土畜進(jìn)出口商會,2022.

[25] 中國食品土畜進(jìn)出口商會.2021年全球農(nóng)產(chǎn)品出口前30位國別地區(qū)統(tǒng)計(jì)表[EB/OL].(2022-04-06)[2023-05-15].https://www.cccfna.org.cn/maoyitongji/guobiemaoyi/ff80808185059a5d0186037dc5472322.html.

[26] 中國食品土畜進(jìn)出口商會.2022年全球農(nóng)產(chǎn)品出口前30位國別地區(qū)統(tǒng)計(jì)表[EB/OL].(2023-04-21)[2023-05-15].https://www.cccfna.org.cn/maoyitongji/guobiemaoyi/ff808081879c6d720187a14f2cae0327.html.

[27] 翁鳴.近10年中國農(nóng)產(chǎn)品進(jìn)出口情況及展望[J].農(nóng)業(yè)展望,2014,10(1):61-65.

[28] 蒲文彬.中國入世后的農(nóng)業(yè)國內(nèi)支持政策新探:從中國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易首次出現(xiàn)逆差分析[J].貴州社會科學(xué),2006(2):40-43.

[29] 肖黎.我國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差格局與特征分析[J].北方經(jīng)貿(mào),2018(6):7-10.

[30] 許林,陳麗娟.我國農(nóng)產(chǎn)品貿(mào)易逆差成因及對策分析[J].中國商貿(mào),2013(7):143-144.

[31] 姜小魚,陳秧分.新冠疫情下各國糧食安全領(lǐng)域的應(yīng)對舉措及啟示[J].農(nóng)業(yè)經(jīng)濟(jì)與管理,2021(4):31-38.

[32] 王曉梅,何微,楊小薇,等.新型冠狀病毒肺炎疫情下糧食保障應(yīng)對策略分析與建議[J].中國農(nóng)業(yè)科技導(dǎo)報(bào),2021,23(5):1-7.

[33] 農(nóng)業(yè)農(nóng)村部國際合作司.國際農(nóng)產(chǎn)品市場與貿(mào)易形勢2023年(春季)報(bào)告[EB/OL].(2023-03-10)[2023-05-11].http://www.gjs.moa.gov.cn/ncpmy/202303/t20230310_6422824.htm.