公民科學素質分級評價研究

[摘 要] 傳統測評公民是否具備科學素質的二元判定方法過于單一,無法充分反映科學素質發展的層次特征,需進一步拓展科學素質的評價方法。本文以2023年第十三次中國公民科學素質抽樣調查數據為基礎,參考國際相關調查的分級評價方法,開展我國公民科學素質分級評價研究。在調查結果的統計分布基礎上結合國際測評等級劃分的主要原則,本文將我國公民劃分為具備高階科學素質、具備科學素質、具備基本科學素質、具備較少科學素質4個等級,分析不同科學素質等級之間的層次差異與結構發展特征。通過回歸分析探索分級科學素質與教育、經濟和科技創新能力的作用關系,結果表明:教育因素對具備科學素質和具備高階科學素質產生顯著正向影響,具備科學素質和具備高階科學素質人群是經濟發展和創新發展的正向影響因素。綜上所述,科學素質的二元劃分與分級評價互為補充,二元劃分直觀明確且與科學素質概念直接對應,分級評價作為二元劃分的擴展,能夠進一步細化不同人群科學素質的分布情況,更加全面反映不同人群科學素質的結構發展特征。

[關鍵詞]科學素質 分級評價 結構特征

[中圖分類號] N4 [文獻標識碼] A [ DOI ] 10.19293/j.cnki.1673-8357.2024.03.002

1983年,美國學者米勒(Jon D. Miller)提出科學素質測量模型,隨后與杜蘭特(John Durrant)共同編制出科學知識量表(Factual Knowledge Scale,FKS),并基于該量表,劃定科學素質得分超過70分作為具備科學素質的標準[1]。經過多年應用,這個測評公民是否具備科學素質的判定方法已被許多國家采用。我國自1992年開展公民科學素質測評以來,截至2023年已開展了13次全國調查,測評指標雖經歷多次優化完善,為保持方法上的國際可比,也一直沿用該判定標準。

按照《全民科學素質行動規劃綱要(2021—2035年)》[以下簡稱《科學素質綱要(2021—2035年)》]提出的公民科學素質監測評估要求,根據新的科學素質概念和內涵,課題組在充分繼承原測評體系的基礎上,優化完善形成新時代公民科學素質測51ed457daca922fda4d6a0e1f280b3d0ea87b758c5da1412bbce899caa4f51e6評指標體系。測評方法采用項目反應理論(Item Response Theory,IRT)計算不同問卷組合的等值標準得分,實現全民及各類人群科學素質水平的等效評價。評價方法升級為共同標尺下多維度多人群的綜合能力評價。

1科學素質分級評價的必要性

1.1進一步優化完善新時代公民科學素質測評體系

《科學素質綱要(2021—2035年)》指出,公民具備科學素質是指崇尚科學精神,樹立科學思想,掌握基本科學方法,了解必要科技知識,并具有應用其分析判斷事物和解決實際問題的能力。新時代公民科學素質的定義和內涵中特別強調弘揚科學精神的重要性,并對數字時代背景下公民的信息辨別和分析判斷能力提出了更高要求。依照“知信行”理論,按照我國對公民具備科學素質的要求,我國公民科學素質測評框架在以往“知識+能力”的基礎上,增加了科學精神和思想的測評維度,優化形成“科學知識+科學方法+科學精神和思想+科學能力”的科學素質測評指標體系。

在題目編制方面,根據《科學素質綱要(2021—2035年)》劃分的農民、產業工人、老年人、領導干部和公務員等重點人群的科學素質要求,課題組設立“數字信息、健康和安全、終身學習、公共參與”4個主題情境,針對不同人群在生產、生活、學習等情境中的科學素質表達,設計相應的等效情境題,開展各類重點人群科學思想和精神以及綜合能力的有效評價。在組卷策略方面,按照科學素質“知識、方法、精神和思想、能力”的一級指標和20個二級指標組成的指標體系,依托研究開發的科學素質測評題庫,探索最優的結構效度和效標效度,進一步提高調查的客觀性和針對性。

1.2探索從二元判定向分級評價拓展的評價方法

新時代公民科學素質測評體系是一套綜合測評體系,在“測”的方面實現了多維度和多人群覆蓋,在“評”的方面,采用IRT測量答題者的綜合能力,在此基礎上評估不同人群的能力分布情況。IRT模型所估計的難度、區分度與被試樣本無直接關聯,這意味著對受訪者個體能力的評估可不依賴于具體選用的題目[2]。因此,IRT能夠為每位受訪者提供更為精準的能力水平評估,并有效評價受訪者整體的質量。中國公民科學素質調查對受訪者的科學素質能力評估,將IRT算法擴展至多維模型(Generalized Partial Credit Model ,GPCM),以實現不同維度能力的并行評估[3]。

公民科學素質評價本質上是一種綜合能力評價,其直接表征是能力值,而受訪者能力值是一種統計學意義的連續分布,為適配當前評價體系,將其能力值轉化為0~100的標準化得分。序列變量也被廣泛應用于對能力的測量和評價中,由于能力分布是連續的,在測評中通常將能力的測量結果進行等級劃分,以便解釋各等級結果,等級劃分實際上可看作是將連續變量轉化為序列變量的過程。

從統計學角度來看,當前采用的“公民是否具備科學素質”的判定方法是分級評價的一種特殊情況,將人群劃分為具備和不具備科學素質兩個類別,其優點是簡潔直觀,但往往也會過于聚焦科學素質人群。正如薩提亞(Virginia Satir)的冰山理論所指出的,全體公民就像一座漂浮在水面上的巨大冰山,具備科學素質人群只是露在水面上很小的一部分,而在水面之下更大的山體,那些不具備科學素質的廣大公民群體,則是容易被忽略的人群[4]。因此,需要擴展現有科學素質評價方法,拓展科學素質分級評價,探索科學素質的冰山全貌,從而更加細致全面地分析各層次、各類型人群科學素質的發展特征。

2 國際相關調查分級評價的主要思路

2.1 PISA科學素質分級評價

作為當前最具規模與影響力的國際素質類監測評估項目,國際學生評估項目(Programme for International Student Assessment,PISA)科學素質分級評測體系具有重要參考意義,其分級評價結果能夠有效衡量學生的能力水平和項目難度。該體系的主要思路是,學生的相對能力可依據其在測試項目中的正確率進行評估,而測試項目的相對難度則可通過分析各項目的正確率來確定。該項目通過IRT分析評估受訪者對特定測試項目正確回答的可能性,測評結果經過程序處理,得到一組受訪者答題能力的估計值,它們共同構建了一個連續的數據集合。研究人員在這個數據集合中,可精準定位每個學生的表現水平,了解他們在素質狀況上的具體表現程度,該數據集合被統稱為PISA的整體素質得分量表。

對PISA整體得分量表進行等級劃分,如何確定各等級的臨界點,以及如何將受訪者與每個等級聯系起來,這既是一個技術問題,也是一個實踐問題。在實踐層面需要解釋達到某個等級意味著什么,這對參與PISA的各個國家和國際社會有著非常重要的意義。經合組織采用的分級方法已在前幾輪國際學生評估項目中得以確定,該方法制定了描述各等級學生典型表現的說明,這些等級被用來總結學生的表現,特別是來自不同國家的參與學生表現。在 PISA 科學素質的評價體系中,學生分數已被轉換為PISA量尺,其平均值為500,標準差為100,組距約為75,即0.75個標準差[5],并在此基礎上定義和描述了6個能力等級。

2.2 PIAAC科學素質分級評價

國際成人能力評估調查(Programme for the International Assessment of Adult Competencies,PIAAC)重點考查成年人解決問題的能力。自2012年以來共開展過兩個批次的調查,第一批次分別于2012年、2014年和2017年開展了3輪調查,評價受訪者在復雜環境中解決問題的能力。第二批次從2022年開始,重點關注適應性問題解決,“適應性”強調問題的解決是一個在復雜環境中逐步進行的過程,而這一過程并不是一系列預設步驟的靜態序列,而是一個通過不斷嘗試去解決問題的過程。

對于能力評價,PIAAC使用的量尺在理論上沒有最大值或最小值,而是基于所有受訪者的結果分布。在具體的等級劃分和組距確定方面,PIAAC采用正態分布模型來評分,以0~500分范圍的量尺來衡量每項技能,第三級為341~500分,第二級為291~340分,第一級為241~290分。標準差約為100,組距為50,即0.5個標準差[6]。

2.3分級評價的主要特征

(1)能力值可轉化為統計學意義的標準化得分。PISA和PIAAC分值均根據其在所有參加測試者中觀察到的結果差異來確定標準化正態分布得分,理論上沒有最低分或最高分,其分值沒有單位,僅有統計學意義而無實際意義。

(2)各等級組距保持一致。等級劃分反映的是程度差異,組距反映每個等級所涵蓋的能力程度范圍。除最高和最低等級之外,各個等級的組距應保持一致,組距對應的程度范圍在同一調查是相同的。PISA 采用6個能力等級表來描述學生的科學素質水平,等級以數字表示,第六級代表最高水平,第一級代表最低水平。使用數字而不是詞語(如“優秀”“良好”“及格”或“不及格”),這么做是為了避免這些詞語在不同語言和文化中可能產生的誤解或偏差。

(3)測評框架和指標內容會產生變化,但等級劃分不變。PISA在2006年、2015年開展了兩輪全球性學生科學素質測評,并將于2025年開展下一輪科學素質測評。自2006年以來,其前兩輪以及即將開展的新一輪測評框架和內容均有變化,等級說明也將根據每輪調查進行對應內容調整但程度劃分不變。

總的來說,分級評價是一種適用于評估個體能力和素質水平的典型方法。按照類似思路,將是否具備科學素質的二元劃分(類別變量)轉化為多級評價(序列變量)在于更精細地描述科學素質的程度差異。由于能力值被轉化為標準化正態分布得分,所以理論上沒有最低分或最高分,其分值沒有單位,僅有統計學意義。等級劃分反映了不同的能力程度,等級與能力水平之間保持匹配關系。因此,本文認為應建立一套綜合的科學素質分級體系,為評價個體的能力和素質提供更為準確和可靠的依據。

3構建科學素質分級評價體系

3.1科學素質的分數段劃分

科學素質水平通過抽樣調查判定,調查問卷總分100分,考察科學知識(40分)、科學方法(20分)、科學精神與思想(20分)、應用科學的能力(20分)4個方面,以往將總得分超過70分判定為具備科學素質。由于科學素質分級評價是一種事后評價體系,在統計分布基礎上結合國際測評分段劃分主要原則進行了探索,同時還要考慮與傳統科學素質二元劃分的兼容性。為此,本文以《科學素質綱要(2021—2035年)》發布后,首次采用新時代公民科學素質測評體系的第十二次中國公民科學素質抽樣調查數據為基礎,以2023年第十三次調查數據為基礎進行驗證,開展科學素質分級評價研究。

為進一步增強測評對公民科學素質建設的針對性和指導性,本文使用國際相關調查普遍使用的“平均分±標準差”分段方法進行探索,使用IRT分別計算出科學知識、科學方法、科學精神與思想、科學能力4個維度的正負3個標準差分布,以4個維度之和表征科學素質。受訪者科學素質的綜合能力值被轉化為0~100標準化得分,以適配70分的科學素質判定標準,同時參考PISA和PIAAC。

以下為分段劃分的4個約束條件的分級思路:(1)調查均值53.52、標準差15.68;(2)為了進行歷史可比,盡量使用原有二元判定的70分作為一個判定分數線;(3)階梯等距、不同年份劃分標準不變;(4)最高和最低分段為開放組距。

為滿足上述約束條件,采用“平均分±整數倍標準差”(即組距為1個標準差)的方式進行分段,具體各段間分數線做取整處理,各段劃分為:得分≥85為第四段;70≤得分<85為第三段;55≤得分<70為第二段;得分<55為第一段。為了直觀反映不同分段科學素質發展情況,本文將上述4段對應為4個科學素質等級,分別為“具備高階科學素質、具備科學素質、具備基本科學素質和具備較少科學素質”。

3.2我國公民科學素質的分級結果表征

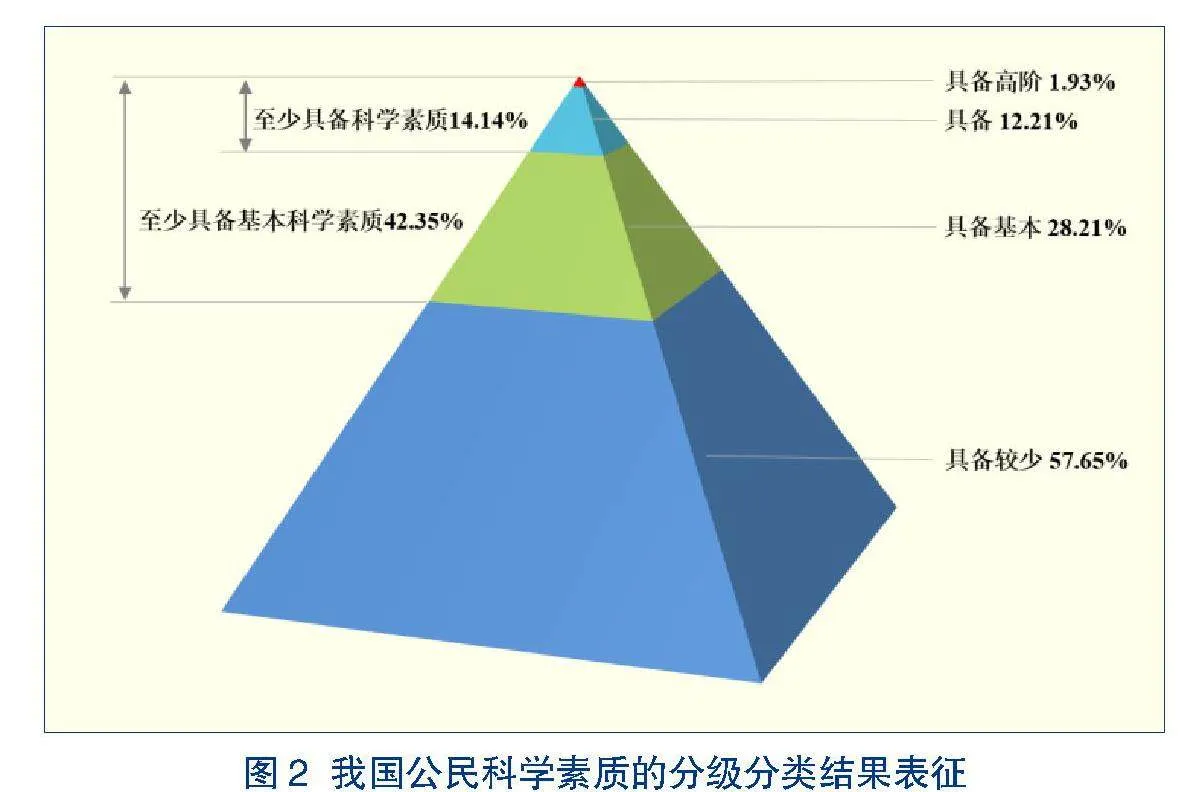

在將上述科學素質分為4個等級的基礎上,本文將“平均分+2倍標準差”取整85分定為“具備高階科學素質”的分數線,即85分以上(第四段)為“具備高階科學素質”人群。為保持與科學素質的二元劃分表征的一致性,將“平均分+1倍標準差”取整70分定為“至少具備科學素質”的分數線,即70分以上(第三段、四段之和)為“至少具備科學素質”人群。為保持與往年測評結果表述的一致性,“至少具備科學素質”簡稱為“具備科學素質”。將“平均分+0倍標準差”取整55分定為“至少具備基本科學素質”的分數線,即55分以上(第二、三、四段之和)為“至少具備基本科學素質”人群。將低于55分(不含)定為“具備較少科學素質”人群(具體分級見圖1)。

2023年公民具備高階科學素質的比例為1.93%,公民至少具備科學素質的比例為14.14%,公民至少具備基本科學素質的比例為42.35%,公民具備較少科學素質的比例為57.65%。總體來看,上述前三類人群大致呈現出1∶7∶21的金字塔式分布(見圖2),按照18~69歲公民接近10億人計算,至少具備基本科學素質的公民超過4億,“至少具備基本科學素質”人口規模龐大,這是我國經濟社會發展的重要勞動力資源,也是推動經濟社會高質量發展的高素質人才基礎。

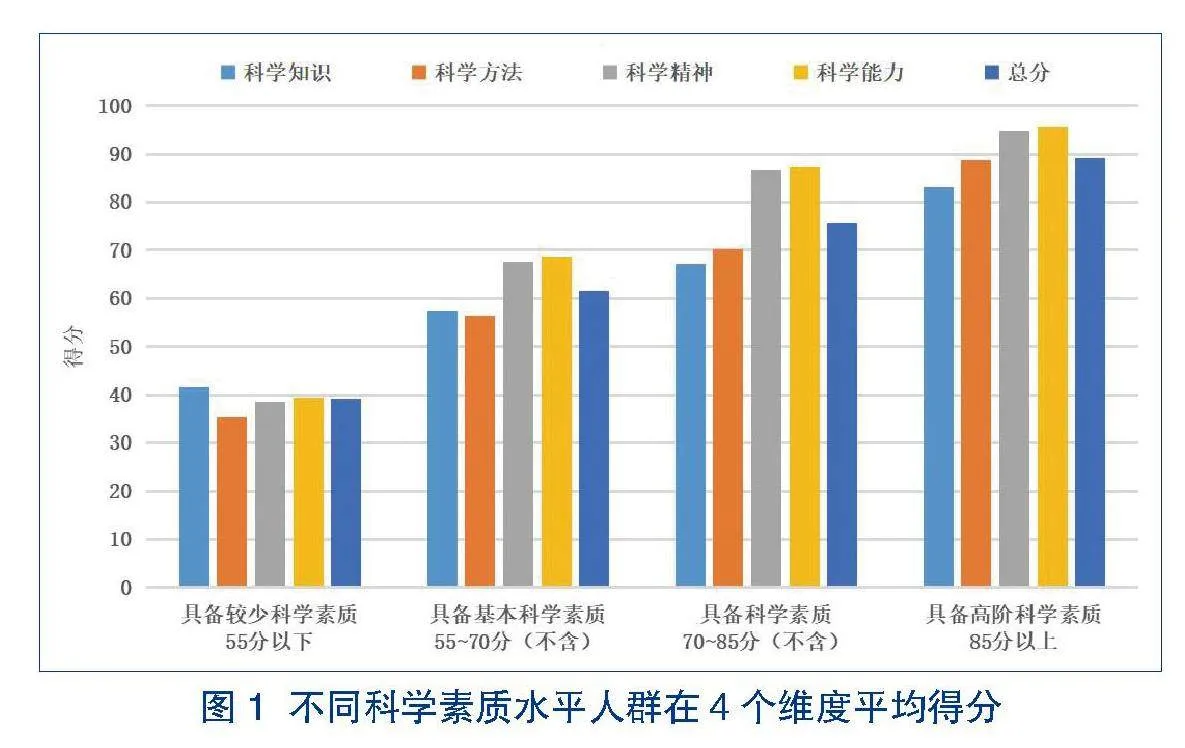

3.3科學素質各等級的程度差異

各等級的平均分差值能夠反映等級之間程度差異的均衡性,4個等級的科學素質得分均值分別為89.07、75.68、61.53和39.27分,第四段與第三段,第三段與第二段之間的得分差值分別為13.39和14.15分,而第二段與第一段之間得分差值達到22.26分。從均分差值來看,具備高階科學素質、具備科學素質、具備基本科學素質3個分段呈等梯度下降,而具備較少科學素質是開放組距,區間范圍較大,與前三類人群相比,梯度也略大。

此外,從各分段總體得分以及分維度得分情況可以看出科學素質發展的等級特征。具備高階科學素質人群科學素質整體水平很高,科學精神與思想維度表現最好,具備推動創新發展的能力和價值引領。具備科學素質人群整體水平較高,科學精神與思想以及科學能力表現相對較好,且明顯優于科學知識和科學方法,具備分析判斷事物和解決實際問題的能力。具備基本科學素質人群的整體水平一般,科學精神和思想以及科學能力下降相對較快,科學知識和科學方法處于中等水平,基本具備分析判斷事物和解決實際問題的能力。具備較少科學素質人群的整體水平較低,各維度顯示出一定的掌握程度,具備一定的分析判斷事物和解決實際問題的能力。

4科學素質分級評價的主要結果

科學素質分級評價結果顯示,4個等級之間存在層次差異,且各等級的結構特征與功能特征對應,不同等級的程度差異反映出科學素質的結構發展特征。

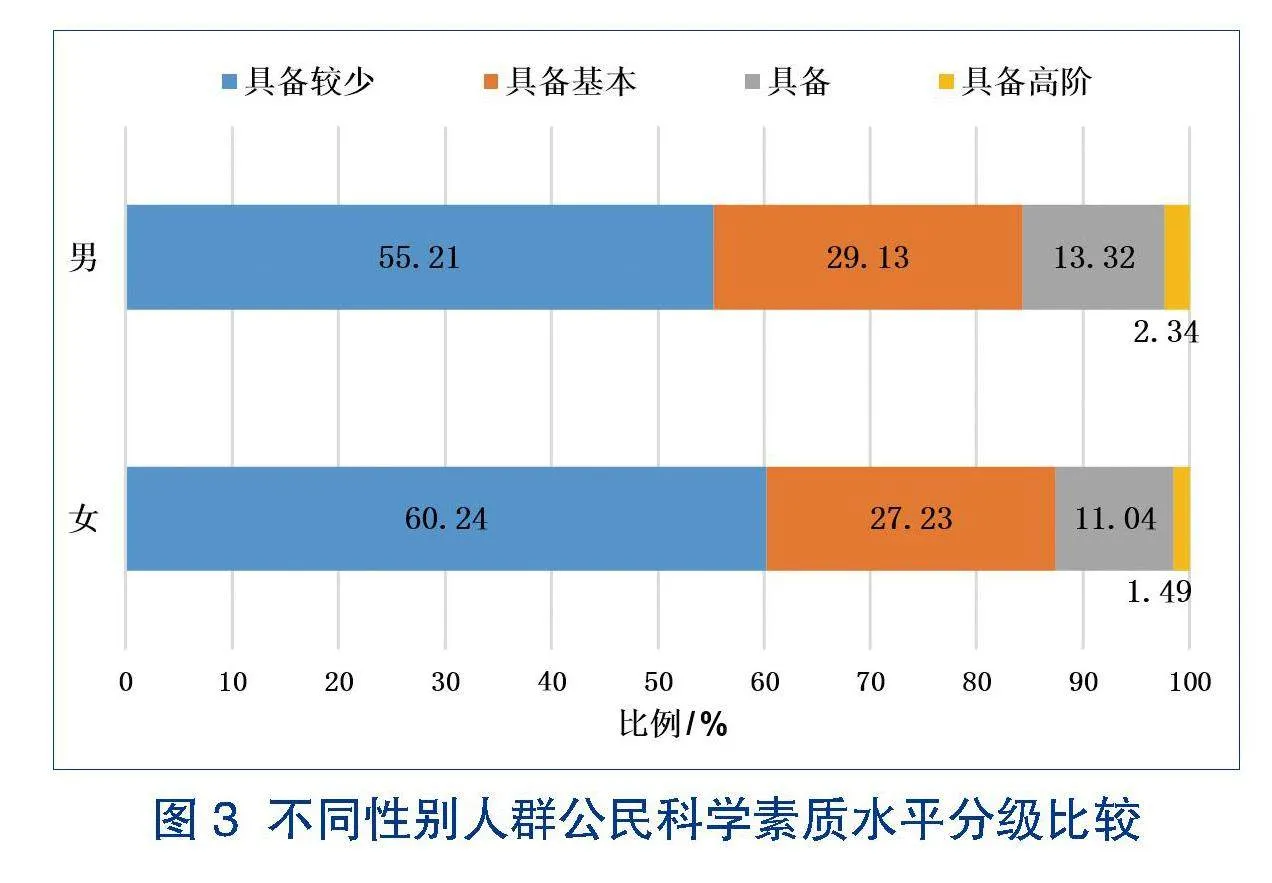

4.1男女科學素質等級差異

具備高階科學素質、具備科學素質和具備基本科學素質3個等級的男性比例均高于女性。其中,具備高階科學素質的男性比例為2.34%,高于女性的1.49%,男性是女性的1.57倍。具備科學素質的男性比例為13.32%,高于女性的11.04%,男性是女性的1.21倍。具備基本科學素質的男性比例為29.13%,高于女性的27.23%,男性是女性的1.07倍。上述3個等級的性別差異隨著等級提升逐步擴大,表明我國男性科學素質發展總體狀況以及可持續性均高于女性(見圖3)。

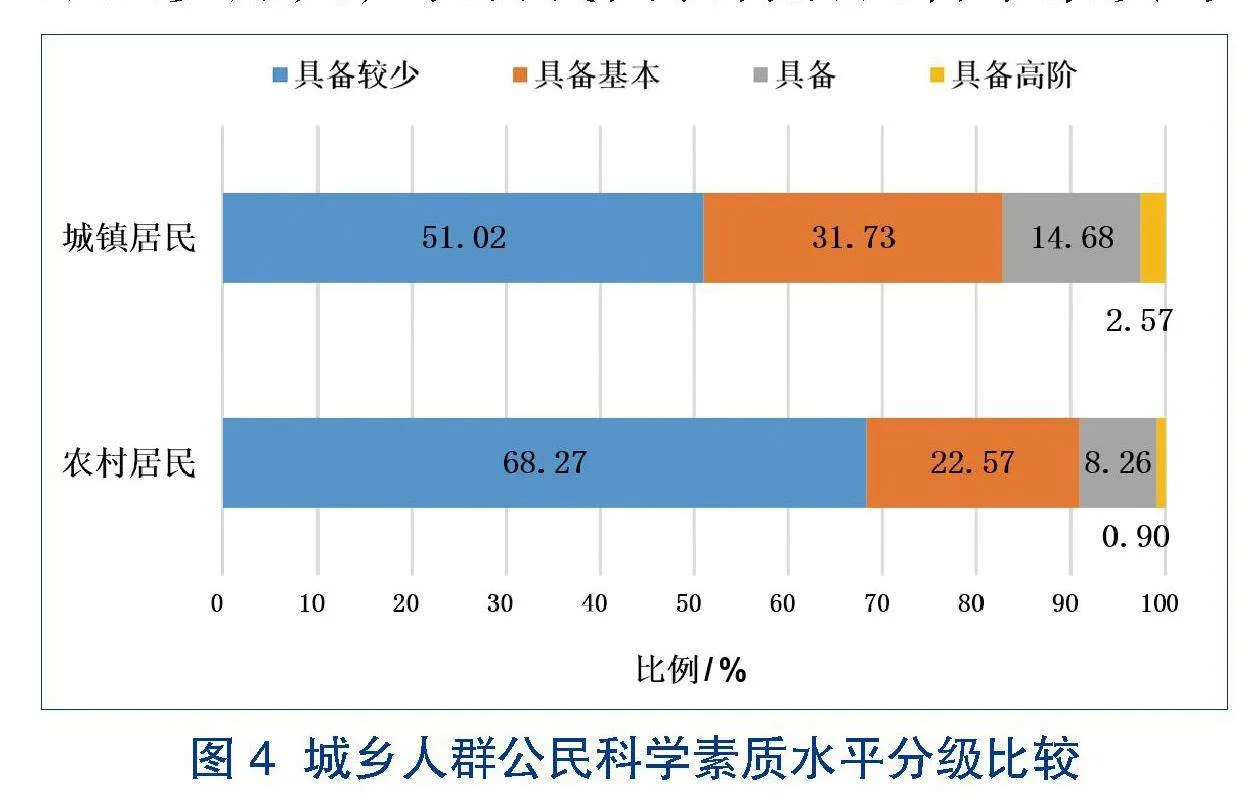

4.2城鄉人群科學素質等級差異

城鎮居民具備高階科學素質、具備科學素質和具備基本科學素質3個等級的比例均高于農村居民。其中,城鎮居民具備高階科學素質的比例為2.57%,高于農村居民的0.90%,城鎮居民是農村居民的2.86倍。城鎮居民具備科學素質的男性比例為14.68%,高于農村居民的8.26%,城鎮居民是農村居民的1.78倍。城鎮居民具備基本科學素質的男性比例為31.73%,高于農村居民的22.57%,城鎮居民是農村居民的1.41倍。上述3個等級的城鄉差異比分別達到2.86、1.78和1.41倍,隨著科學素質等級提升,城鄉居民科學素質差距逐步加大,表明我國農村居民科學素質與城鎮居民存在系統性差距(見圖4)。

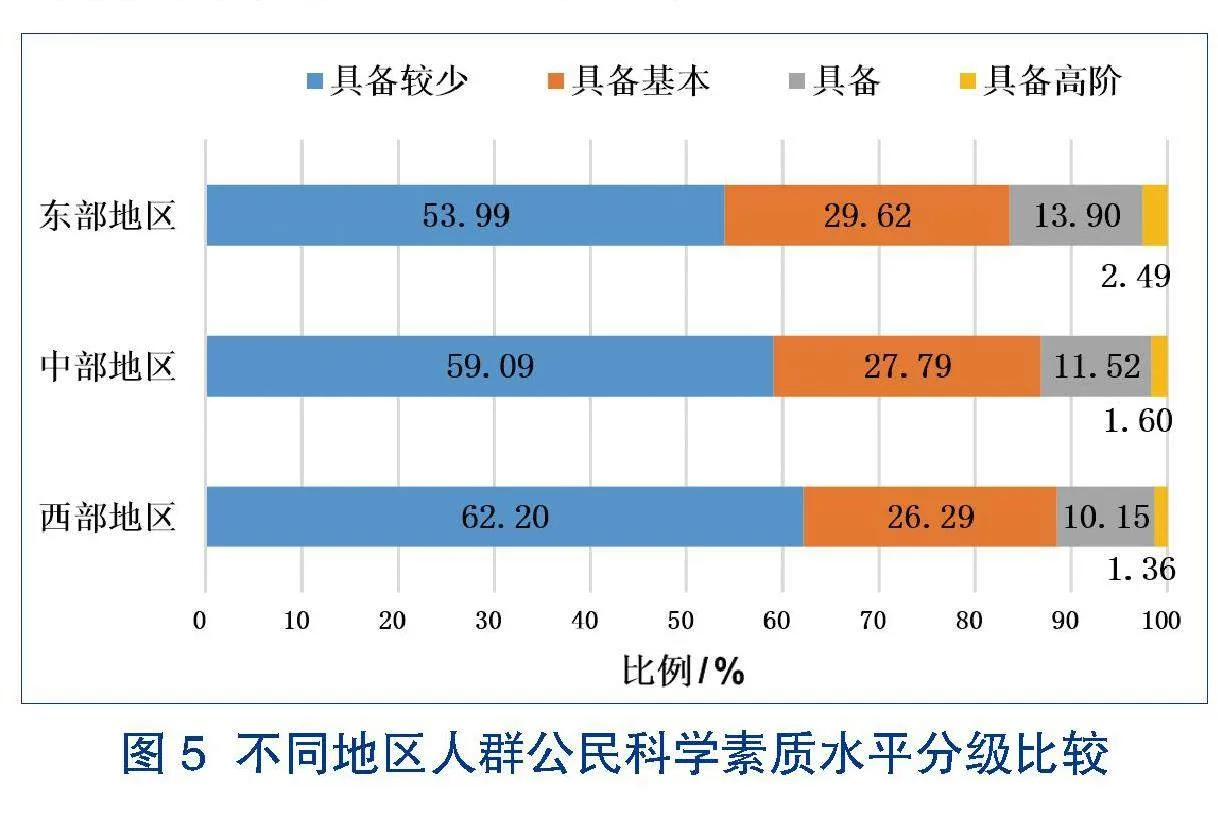

4.3東中西部地區人群科學素質等級差異

不同等級公民科學素質呈現較大的地區差異。東、中、西部地區具備高階科學素質公民比例分別達到2.49%、1.60% 和1.36%,其中東部是中部的1.55 倍,中部是西部的1.18 倍。具備科學素質公民比例分別達到13.90%、11.52% 和10.15%,其中東部是中部的1.21 倍,中部是西部的1.13倍。具備基本科學素質公民比例分別達到29.62%、27.79% 和26.29%,其中東部是中部的1.07 倍,中部是西部的1.06 倍。以上結果表明,東中西地區具備基本科學素質和具備科學素質人群不平衡情況明顯緩解,但具備高階科學素質人群仍有較大差距(見圖5)。

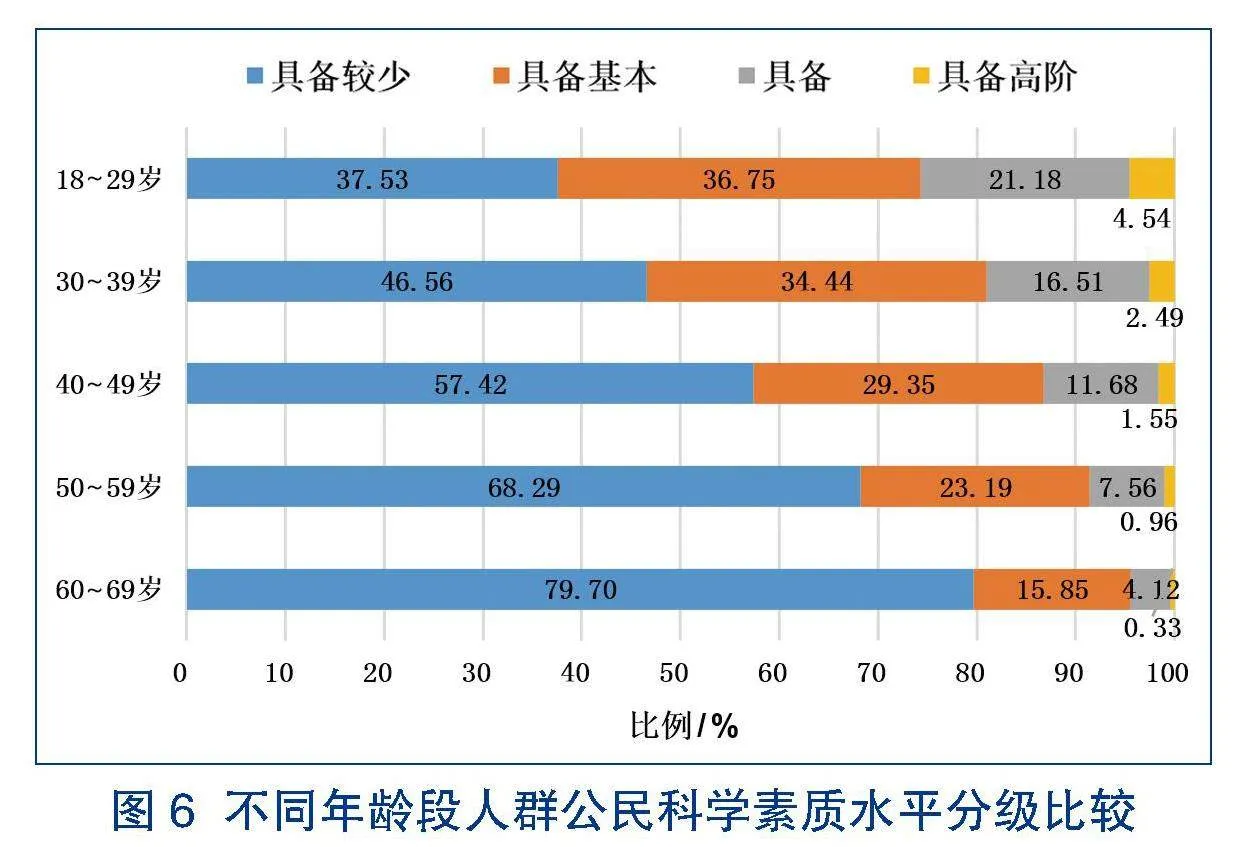

4.4不同年齡段人群科學素質等級差異

隨著年齡段的增加,具備高階科學素質、具備科學素質和具備基本科學素質3個等級的比例呈現出相似的階梯式逐級遞減特征。18~29歲人群科學素質分級結構最好,各年齡段人群具備高階科學素質、具備科學素質和具備基本科學素質的比例達4.54%、21.18%和36.75%。30~39歲人群具備高階科學素質、具備科學素質和具備基本科學素質的比例分別為2.49%、16.51%和34.44%。40~49歲人群具備高階科學素質、具備科學素質和具備基本科學素質的比例分別為1.55%、11.68%和29.35%。50~59歲人群具備高階科學素質、具備科學素質和具備基本科學素質的比例分別為0.96%、7.56%和23.19%。60~69歲人群具備高階科學素質、具備科學素質和具備基本科學素質的比例分別為0.33%、4.12%和15.85%。各年齡段人群具備基本科學素質、具備科學素質和具備高階科學素質均呈現金字塔式分布,表明科學素質提升具有較好的可持續性(見圖6)。

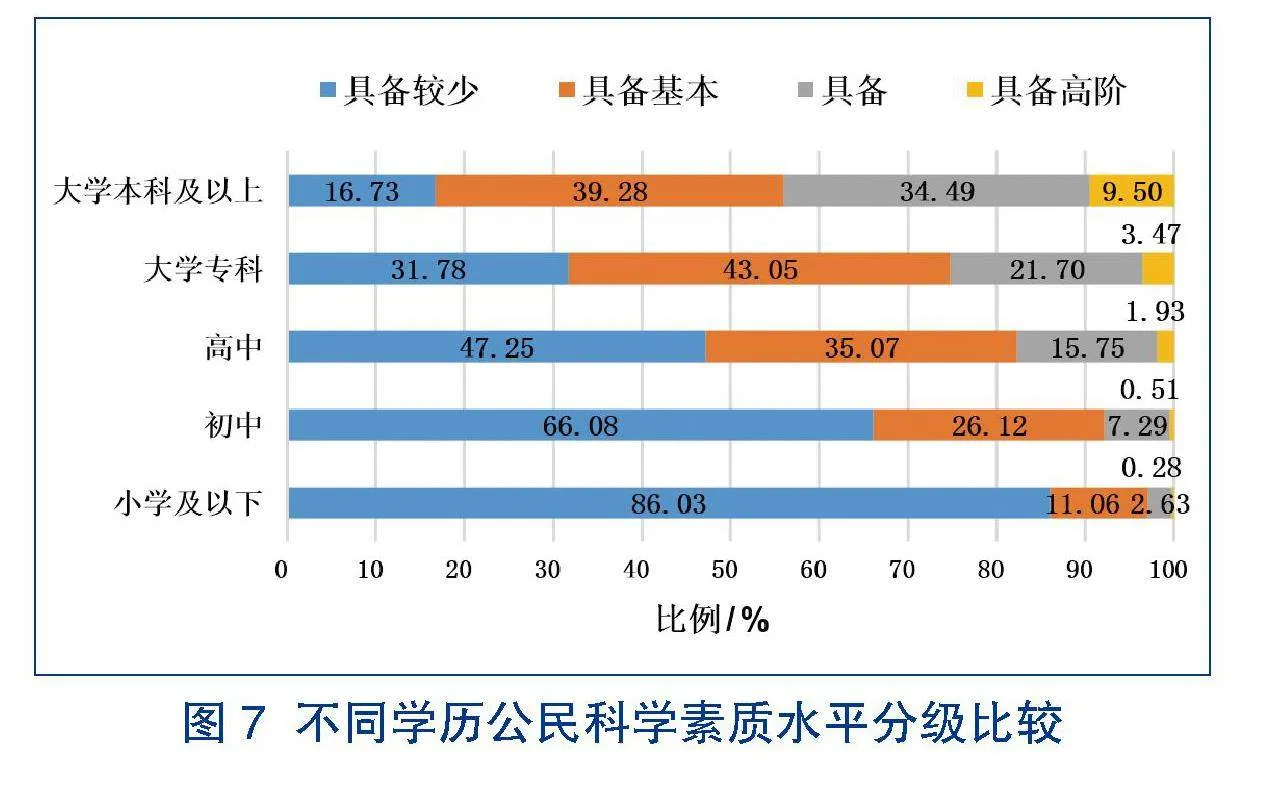

4.5不同受教育程度人群科學素質等級差異

隨著受教育程度的提升,具備高階科學素質、具備科學素質和具備基本科學素質三個等級的人群比例呈現出相似的階梯式逐級遞增特征。大學本科及以上人群科學素質分級結構最好,具備高階科學素質、具備科學素質和具備基本科學素質的比例達9.50%、34.49%和39.28%。大學專科人群具備高階科學素質、具備科學素質和具備基本科學素質的比例分別為3.47%、21.70%和43.05%。高中學歷人群具備高階科學素質、具備科學素質和具備基本科學素質的比例分別為1.93%、15.75%和35.07%。初中學歷人群具備高階科學素質、具備科學素質和具備基本科學素質的比例分別為0.51%、7.29%和26.12%,小學及以下人群具備高階科學素質、具備科學素質和具備基本科學素質的比例分別為0.28%、2.63%和11.06%(見圖7)。

從具備高階科學素質、具備科學素質和具備基本科學素質人群的累計情況來看,大學本科及以上學歷、大學專科、高中學歷人群中至少具備基本科學素質的比例分別達到83.27%、68.22%和52.75%,均分別高于具備較少科學素質人群,為科學素質的持續提升提供了良好發展基礎。

5分級評價結果的應用

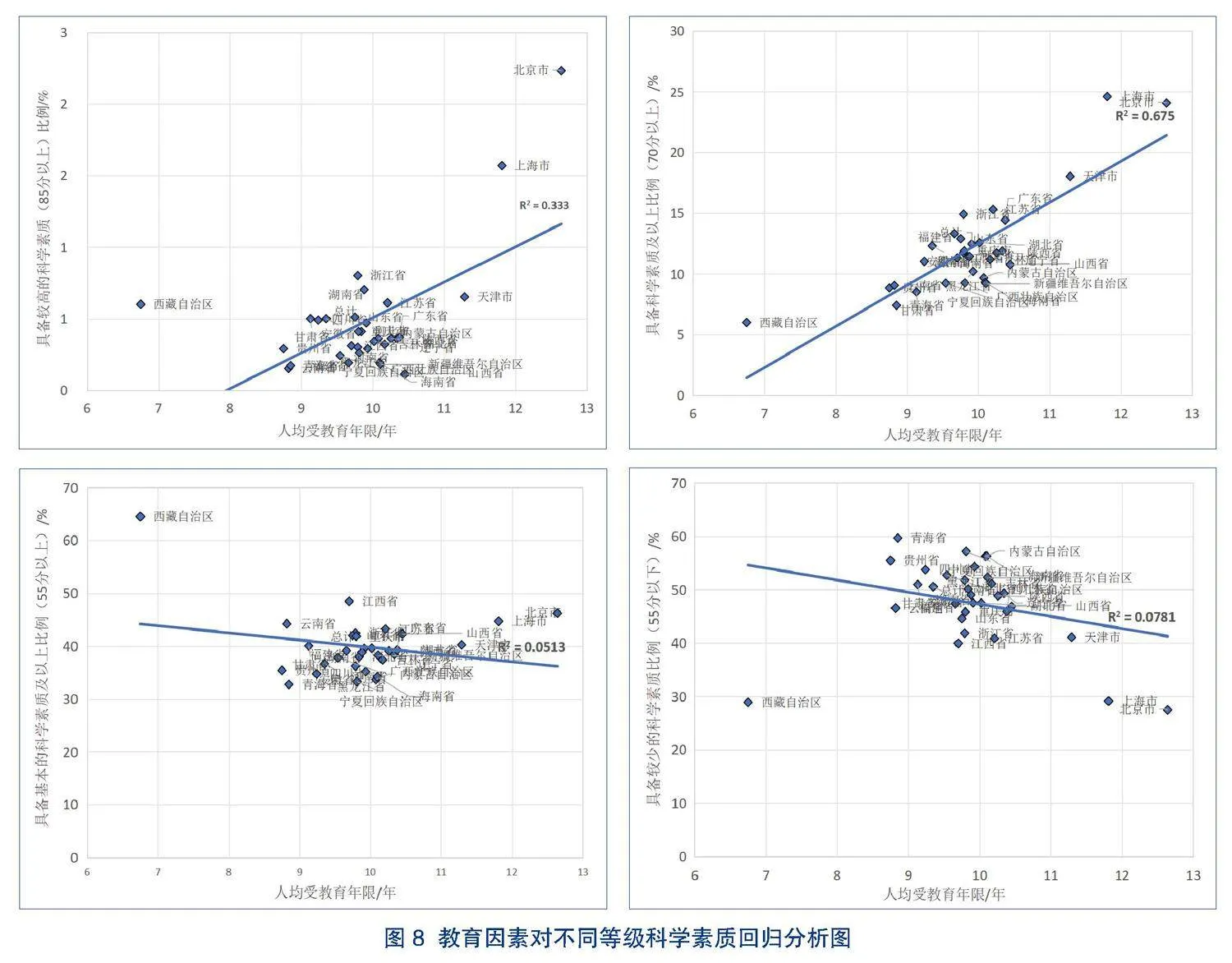

5.1教育因素對不同等級科學素質人群的影響

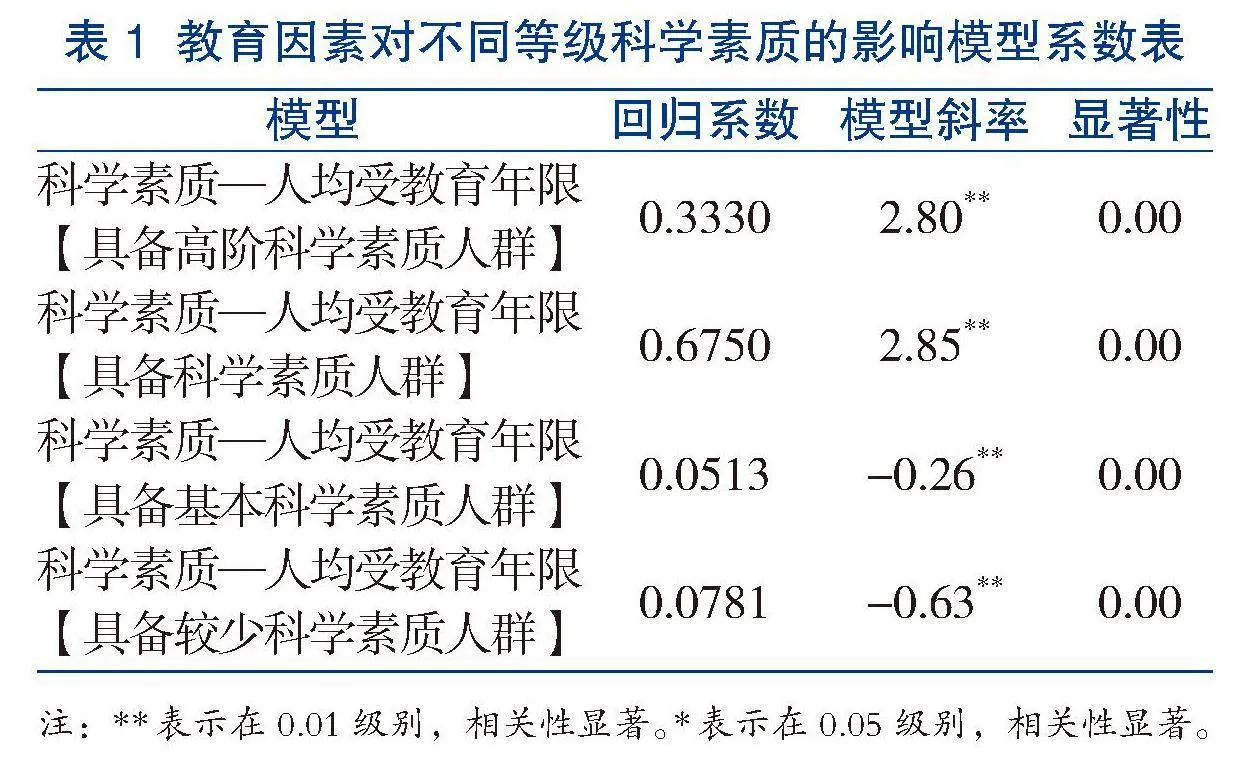

為充分反映教育因素對不同等級科學素質的影響,將各地區人均受教育年限作為預測變量,各地具備高階科學素質人群、具備科學素質人群、具備基本科學素質人群以及具備較少科學素質人群作為被解釋變量,進行線性回歸分析。表1結果顯示,各地人均受教育年限與不同等級科學素質的解釋作用存在較大差異,人均受教育年限對具備科學素質人群的解釋作用最明顯,回歸系數達到0.6750,k=2.85;對具備高階科學素質人群也產生明顯的正向影響,回歸系數為0.3330,k=2.80;對具備基本科學素質以及具備較少科學素質人群產生的負向影響,回歸系數分別為0.0513和0.0781,k值分別為k=-0.26和k=-0.63。即隨著受教育年限增加,具備基本科學素質和較少科學素質人群比例逐漸降低。上述分析表明,以受教育年限為代表的教育因素,對具備高階科學素質和具備科學素質人群產生了顯著影響(見圖8)。

與具備科學素質人群相比,教育因素對具備高階科學素質人群的解釋作用相對有限,表明除教育因素之外,其他非正規教育因素產生了重要影響;對具備基本科學素質以及具備較少科學素質人群,盡管教育因素改善了這兩類人群分布,但影響作用仍需進一步加強。

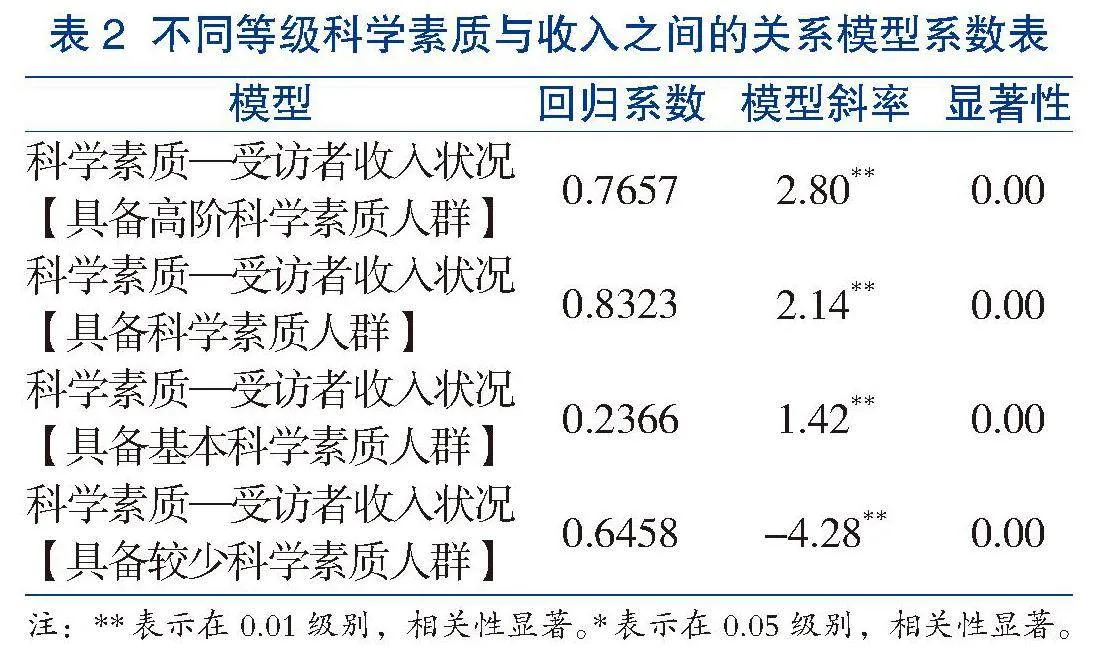

5.2不同等級科學素質與收入之間的關系

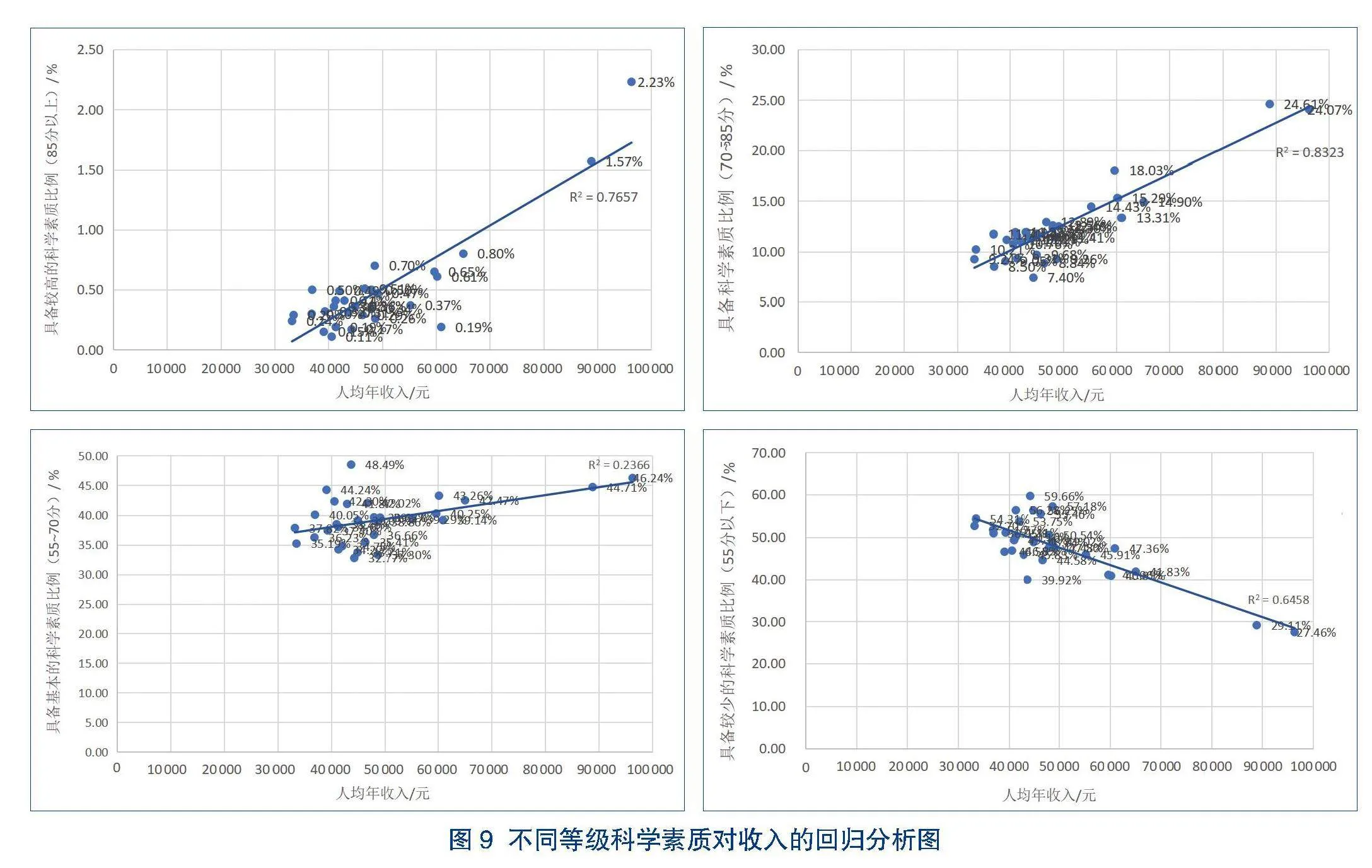

收入作為體現人力資本質量和勞動力水平的重要指標,我們以不同地區各個等級科學素質人群作為預測變量,受訪者收入狀況為被解釋變量進行回歸分析。線性回歸分析結果顯示,不同地區各級科學素質水平均對收入產生顯著影響(見圖9)。

其中,具備高階科學素質以及具備科學素質人群對收入影響均較大,表2顯示回歸系數分別為0.7657與0.8323;具備基本科學素質人群對收入影響較小,回歸系數為0.2366;具備較少科學素質人群對收入為負向影響。

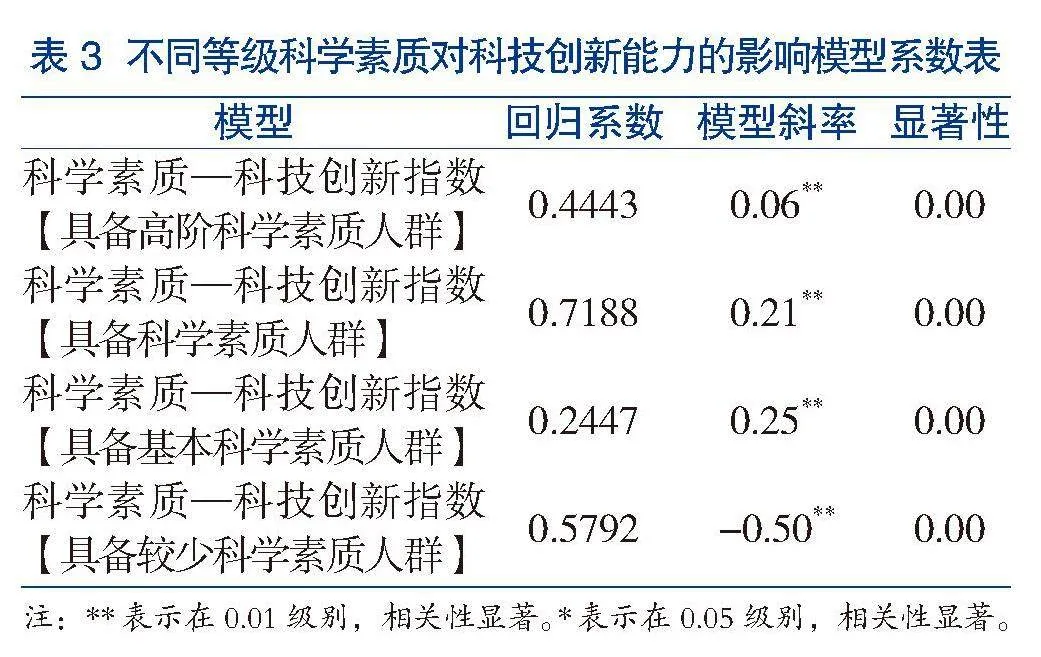

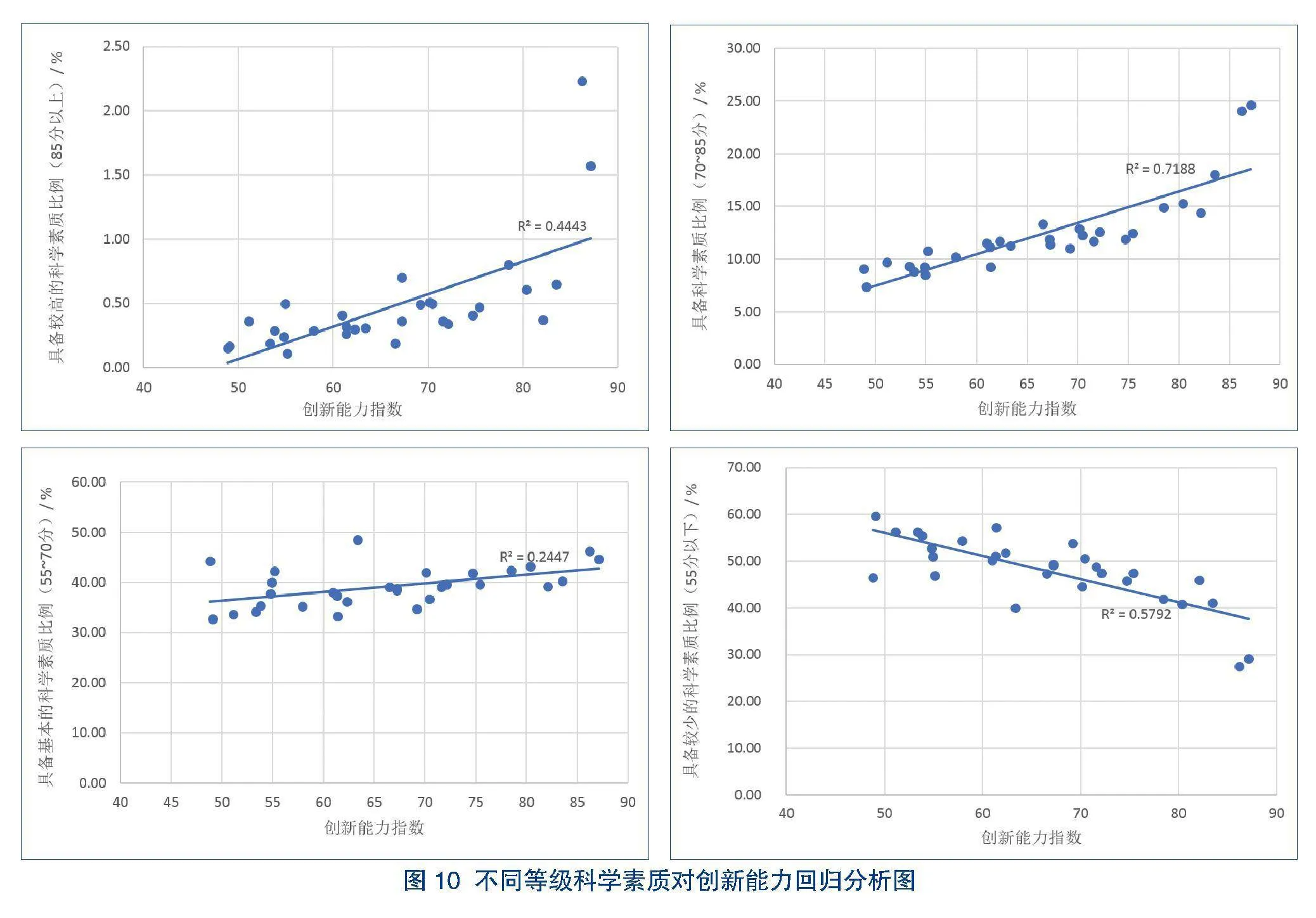

5.3不同等級科學素質對科技創新能力的影響

以各地科技創新指數為被解釋變量,四級科學素質為預測變量進行線性回歸分析。表3顯示,具備高階科學素質以及具備科學素質人群對各地科技創新的解釋作用較強,回歸系數分別為0.4443和0.7188。具備基本科學素質對創新指數解釋作用不高,具備較少科學素質對各地創新發展產生負向影響。回歸系數分別為0.2447和0.5792(見圖10)。

以上分析表明,盡管劃分出4類科學素質,對科技創新產生顯著促進作用的仍然是傳統是否具備科學素質的二元劃分中的具備科學素質人群(即具備高階和具備科學素質人群),這也進一步表明,是否具備科學素質的二元劃分是科技創新能力有效的預測變量。此外,具備科學素質和具備高階科學素質人群對科技創新的k值分別為0.21和0.06,相差不多,表明無論是高階還是具備科學素質人群,均對地區科技創新能力產生了相似的促進作用。

圖10所示三組回歸分析表明,無論是作為科學素質預測變量的教育因素,還是將科學素質作為收入和創新能力的預測變量進行的回歸分析,均呈現出相似規律,即教育因素對具備科學素質和具備高階科學素質產生顯著正向影響,具備和具備高階科學素質人群是經濟發展和創新發展的正向影響因素。基本具備科學素質人群產生的正向促進作用相對有限,需進一步促進該類人群向具備和具備高階科學素質轉化。而前述教育因素對具備基本和具備較少科學素質產生負向影響,因此需要從終身學習視角,以高質量科普促進這兩類科學素質人群的科學素質提升。

6總結與展望

6.1構建二元劃分與多級評價結合的科學素質綜合評價體系

回顧科學素質概念的發展歷程,其在演進過程中大多以探討和界定如何具備科學素質為主,科學素質測評受此影響,過于強調科學素質“是否具備”的二元特征,而忽略其本質作為一種能力測量應體現出的連續分布特性,以及連續分布所帶來的新的分級評價應用。

從本文分析結果來看,科學素質的二元劃分與分級評價兩種方式并非替代關系,而是互補和兼容關系。二元劃分直觀明確且與科學素質概念直接對應,分級評價作為二元劃分的擴展,能夠進一步細化不同人群科學素質的分布情況,更加全面反映不同人群科學素質的結構發展特征。因此,構建二元劃分與多級評價結合的科學素質綜合評價體系具有較強的理論價值和現實意義。

6.2了解不同等級人群科學素質發展特征,探索科學素質冰山全貌

分級評價研究結果發現,具備高階科學素質、具備科學素質、具備基本科學素質3個等級呈等梯度下降,而具備較少科學素質是開放組距,梯度略大。與之對應,無論是科學素質的主要構成維度,還是科學素質的相關因素,均呈現相似的等梯度下降規律,這表明上述指標具有較強的內生一致性,從實證角度揭示了科學素質分級評價中結構特征與功能特征的對應關系。

在等級等梯度劃分的情況下,具備高階科學素質、具備科學素質、具備基本科學素質、具備較少科學素質4個等級的人群分布呈現出金字塔式結構,4個等級比值約為1∶6∶14∶40,即我國大部分人群仍然處在具備基本科學素質和較少科學素質的等級階段。具備高階科學素質人群呈現出興趣導向,自主獲取科技信息且較多參與科學;具備科學素質人群兼具興趣導向和需求驅動,參與科學的程度較高;具備基本科學素質人群有較強的需求驅動,通過各類專業和社交渠道獲取科技信息;具備較低科學素質人群有需求驅動導向,主要通過社交和傳統媒體獲取科技信息的科學素質發展特征。針對上述特征,科普工作應以效果為導向,精準對接需求,促進較低等級科學素質人群提升科學素質,逐步改變當前的金字塔式分布結構。

6.3進一步優化完善科學素質分級評級方法

本文分析表明,分級評價能夠清晰反映出不同科學素質等級的層次分布,對于不同等級人群的科學素質發展特征有了明確認識。在此基礎上,本文認為還需進一步探索不同等級之間的層次遞進關系,在個體層面上進一步加強對科學素質發展規律的認識,促進具備較少和基本具備科學素質人群,向具備和具備高階科學素質等級邁進。

此外,分級評價對科學素質測評工具的信效度和數據采集的穩定性以及調查質量提出了較高要求。從現有2022年以及2023年的兩次調查數據來看,科學素質分級評價在總體結果上保持了較好的穩定性,但在個別地區存在波動,仍需積累連續調查數據進行優化完善。

參考文獻

Miller J D. The Measurement of Civic Scientific Literacy[J]. Public Understanding of Science,1998,7(3),203-223.

Fundamentals of Item Response Theory[J]. Choice Reviews Online,1992,29(7):29-4185.

Sheng Y Y,Wikle C K. Bayesian IRT Models Incorporating General and Specific Abilities[J]. Behaviormetrika,2009,36(1):27-48.

Satir V. Models of Perceiving the World[J]. Journal of Couples Therapy,2001,10(1):1-8.

Penfield R D. Unique Properties of Rasch Model Item Information Functions[J]. Journal of Applied Measurement,2005,6(4):355-65.

OECD,PISA 2022 Results(Volume I):The State of Learning and Equity in Education[M]. Paris:OECD Publishing,2023.

(編輯 顏 燕 和樹美)

A Study on Graded Evaluation of Civic Scientific Literacy:Based on the Data of the 13th National Civic Scientific Literacy Sampling Survey

Ren Lei Ma Kunxiang Wang Zhenmei Feng Tingting Gao Hongbin

(China Research Institute for Science Popularization,Beijing 100081)

Abstract:The traditional binary assessment method for determining scientific literacy is overly simplistic and does not adequately reflect the development characteristics of scientific literacy across various demographics. Therefore,there is a need to further expand the evaluation methods for scientific literacy. This paper is based on data from the 13th National Civic Scientific Literacy Sampling Survey in 2023 and references international graded evaluation methods to conduct a study on the graded evaluation of scientific literacy among citizens. By combining the main principles of international assessment level divisions with statistical distributions of survey results,citizens are categorized into four levels:possessing high-level scientific literacy,possessing scientific literacy,possessing basic scientific literacy and possessing minimal scientific literacy. The study analyzes the hierarchical differences and structural development characteristics between these different levels of scientific literacy. The relationship between graded scientific literacy and factors such as education,economy,and scientific technological innovation capability is explored through regression analysis. The results indicate that educational factors significantly positively impact individuals with scientific literacy and those with high-level scientific literacy. Furthermore,individuals with scientific literacy and high-level scientific literacy positively influence economic development and innovation. In conclusion,binary classification and graded evaluation of scientific literacy are complementary. While binary classification is straightforward and directly corresponds to scientific literacy,graded evaluation,as an extension of binary classification,can further delineate the distribution of scientific literacy among different populations,providing a more comprehensive reflection of their structural development characteristics.

Keywords:scientific literacy;graded evaluation;structural feature

CLC Numbers:N4 Document Code:A DOI:10.19293/j.cnki.1673-8357.2024.03.002

收稿日期:2024-05-10

作者簡介:任磊,中國科普研究所副研究員,研究方向:公民科學素質監測評估理論和實踐研究,E-mail:renlei@cast.org.cn。高宏斌為通訊作者,E-mail:gaohongbin@cast.org.cn。