新就業形態勞動者的科學素質現狀和發展對策探析

[摘 要]新就業形態正在成為就業和經濟發展新的增長極,新就業形態勞動者規模不斷擴大。為了解我國新就業形態勞動者的科學素質現狀,本文基于第十三次中國公民科學素質抽樣調查,對新就業形態勞動者的科學素質發展現狀及特點進行分析。結果發現,我國新就業形態勞動者科學素質發展水平偏低,不同地區、不同分類群體的新就業形態勞動者的科學素質水平有所差異;新就業形態勞動者在應用科學的能力方面表現突出,短視頻等互聯網渠道是其獲取科技信息的主要渠道;新就業形態勞動者對科學技術感興趣并持積極態度,參觀、利用科技館等科技類場館的意愿高,沒有時間是制約其利用科普設施的主要原因。基于此,本文提出,要重視新就業形態勞動者的科學素質提升,聚焦新就業形態勞動者的主要信息源,強化相關主體的社會責任;利用獨特資源,把握關鍵節點和場所,分類精準科普;面向未來發展趨勢,以實踐為導向,深化科普內容定制。

[關鍵詞]新就業形態 科學素質 數字經濟 科普

[中圖分類號] N4 [文獻標識碼] A [ DOI ] 10.19293/j.cnki.1673-8357.2024.03.003

隨著科技快速進步、互聯網產業的蓬勃發展以及經濟結構的不斷優化調整,新產業、新業態、新商業模式的“三新”經濟迅速崛起,成為推動經濟增長、社會發展的重要力量。這一經濟形態的發展,催生了大量新興行業和崗位,促進了以數字經濟和平臺經濟為基礎的靈活就業這一新型就業形態的廣泛出現。2015年,黨的十八屆五中全會首次提出“新就業形態”的概念,指出要“加強對靈活就業、新就業形態的支持”[1]。2017年, 《國務院關于做好當前和今后一段時期就業創業工作的意見》明確提出要支持新就業形態發展,并對此作出了具體要求[2]。自2016年起,歷次《政府工作報告》均指出,要加強對靈活就業、新就業形態的支持和保障,采取多種措施促進新就業形態的發展。黨和國家高度重視新就業形態勞動者的發展問題,并采取一系列政策措施保障其權益和福祉,為勞動者提供更好的就業環境和機會,有效激發了市場活力,推動了我國經濟從工業經濟向數字經濟轉型,促進了經濟的高質量發展。近年來,中國的新就業形態崗位經歷了爆炸式增長[3],據第九次全國職工隊伍狀況調查顯示,目前全國職工總數4.02億人左右,新就業形態勞動者8 400萬人[4]。新就業形態勞動者規模不斷擴大,新就業形態正在成為未來主流的就業模式,成為就業和經濟發展新的增長極。

1研究界定和問題提出

中國式現代化是人口規模巨大的現代化,習近平總書記強調,“我們的現代化既是最難的,也是最偉大的。從這個角度看,緊緊依靠工人階級是必不可少的,工人階級代表先進生產力”[5]。新就業形態是建立在工業化和現代工廠制度基礎上、有別于傳統就業方式的就業形態,包括伴隨著互聯網技術進步與大眾消費升級而出現的去雇主化的就業模式以及借助信息技術升級的靈活就業模式[6]。張成剛從生產力和生產關系的角度對“新就業形態”這一概念進行界定,從生產力的角度描述新就業形態是在新一輪工業革命帶動的生產資料智能化、數字化、信息化條件下,通過勞動者與生產資料互動,實現虛擬與實體生產體系靈活協作的工作模式;從生產關系的角度描述新就業形態是指伴隨著互聯網技術進步與大眾消費升級出現的去雇主化、平臺化的就業模式[7]。不同于傳統正規就業,新就業形態不完全具備我國現行法律規定的勞動關系的全部典型要素特征[8],也不完全等同于靈活就業,相對于傳統意義上以低技能、低回報為主要特點的靈活就業而言,新就業形態更加依賴互聯網和通迅技術,其就業主體、工作方式、工作技能要求、工作回報均表現出一定的多樣性[9]。新就業形態是依托于互聯網技術,與傳統產業相結合衍生出的新型靈活就業模式[10],其伴隨著數字經濟、互聯網技術應運而生,推動新技術向傳統行業滲透和擴散,同時也催生著新的發展模式。從事新就業形態的勞動者依托互聯網平臺,以更加靈活的方式參與到社會生產和服務中,他們不僅具備與數字經濟相關的專業技能,還展現出強勁的創新意識和適應能力,是中國式現代化進程中的重要力量。依靠以新就業形態勞動者為代表的工人階級,是推進中國式現代化的必然要求。

互聯網等技術的發展促使經濟發展模式轉變,技術的變化改變了市場的就業結構、就業方式、就業需求等。王娟認為,新就業形態的“新”,相較于傳統就業形態,更多體現在雇傭關系彈性化、虛擬化、多重化,組織方式平臺化、無組織化,就業邊界擴大化、全球化[11]。陳云認為,新就業形態反映了新的就業資源和機會配置機制,生成新的社會關系,體現新的價值取向和新的外在工作形式[12]。從客觀來說,新就業形態的發展特點對勞動者的思維方式、知識結構、素質結構、能力結構等提出新要求和挑戰。同時,由于用工單位更強調結果導向,導致很多勞動者的職業理念由傳統的對“企業的忠誠”轉化為對自己“技能的忠誠”[13]。2018年國家發展改革委等發布的《關于發展數字經濟穩定并擴大就業的指導意見》就強調,大力發展數字經濟改善產業結構,加快勞動者技能向數字化技能的轉化[14]。因此,新就業形態勞動者的“新”不僅體現在就業形式上,更體現在以新技術為基礎,與技術進步和業態升級相匹配的新素質和新技能上。隨著新就業形態的發展,掌握綜合化的、不易被數字技術所取代的技能素質的就業者將享有更廣泛的職業發展空間[15]。然而,據第九次全國職工隊伍狀況調查顯示,新就業形態勞動者普遍具備素質較低、學歷較低等特點[16]。2023年中國公民科學素質抽樣調查顯示,新就業形態勞動者具備科學素質的比例為12.06%,低于我國14.14%的整體水平。科學素質作為國民素質的重要組成,對于伴隨著互聯網、大數據等新技術而產生的新就業形態勞動者來說,是提升其就業能力、實現高質量就業的基礎素質。了解新就業形態勞動者的科學素質發展現狀及特點,提升其科學素質、職業技能和創新能力,對于促進其高質量就業,推動經濟社會持續發展具有重要意義。

近年來,關于新就業形態勞動者的研究不斷增加,研究內容逐漸擴展,研究深度不斷加深,但主要還是集中在勞動關系、勞動權益和保障、職業發展和教育培訓、人力資源管理、政策制度等方面,對于該人群素質提升方面的研究較少,尤其是對其科學素質的研究幾乎空白。因此,本文擬采用第十三次中國公民科學素質抽樣調查數據,對我國新就業形態勞動者的科學素質發展現狀進行初步分析,找到其科學素質的發展特點和不足,并提出針對性的意見建議,為新就業形態勞動者的科學素質提升提供支撐。

鑒于目前對于新就業形態勞動者尚未有一個明確的界定,因此本文遵循公民科學素質調查的問卷設計分類,聚焦新就業形態勞動者中人數規模較大、較受關注的貨車司機、網約車司機、快遞員、外賣配送員等4類重點群體,本文所稱的新就業形態勞動者特指上述4類群體。

2數據來源

本文基于第十三次中國公民科學素質抽樣調查,該調查覆蓋我國31個省(自治區、直轄市)和新疆生產建設兵團的18~69 歲公民,設計樣本量29.8萬份,回收有效樣本28.9萬份,獲得了我國公民科學素質水平發展狀況、公民獲取科技信息和參與科普的情況,以及公民對科學技術的興趣、態度、需求等方面的翔實數據。

該調查在背景問卷部分設計甄別題目,由受訪者自報告新就業形態的具體分類,回收新就業形態勞動者有效樣本1 393份,其中,貨車司機樣本556份,網約車司機樣本218份,快遞員樣本317份,外賣配送員樣本302份。具體分布情況如下:從性別來看,男性樣本1 278份,女性樣本115份;從城鄉來看,城鎮樣本940份,農村樣本453份;從年齡來看,18~29歲樣本278份,30~39歲樣本555份,40~49歲樣本362份,50~59歲樣本197份,60~69歲樣本1份;從受教育程度來看,小學及以下學歷樣本38份,初中學歷樣本462份,高中(中專、技校)學歷樣本536份,大學專科學歷樣本261份,大學本科及以上學歷樣本96份。因所收集樣本屬于調查后分類樣本,考慮到新就業形態人群結構不清晰、數量不明確等情況,本文分析結果對新就業形態人群科學素質發展狀況有一定參考價值。

3新就業形態勞動者的科學素質發展現狀

調查顯示,我國新就業形態勞動者具備科學素質的比例為12.06%,低于我國公民14.14%的整體水平2.08個百分點,科學素質水平偏低。

從區域來看,東部地區新就業形態勞動者科學素質水平高于中西部地區。2023年,東部地區新就業形態勞動者具備科學素質的比例為15.28%,高于中部地區和西部地區該人群具備科學素質的比例8.19%和9.66%。

從性別來看,男性新就業形態勞動者科學素質水平高于女性新就業形態勞動者。2023年,男性新就業形態勞動者具備科學素質的比例為12.2%,女性新就業形態勞動者具備科學素質的比例為10.7%。

從城鄉來看,城鎮新就業形態勞動者科學素質水平略高于農村新就業形態勞動者。2023年,城鎮新就業形態勞動者具備科學素質的比例為12.1%,農村新就業形態勞動者具備科學素質的比例為11.8%。

從年齡來看,我國中青年新就業形態勞動者的科學素質水平較高,且40~49歲年齡段最高。18~29歲年齡段新就業形態勞動者具備科學素質的比例為10.2%,30~39歲年齡段具備科學素質的比例為11.1%,40~49歲年齡段具備科學素質的比例為17.7%,50~59歲年齡段具備科學素質的比例為9.8%。

從受教育程度來看,新就業形態勞動者科學素質水平隨受教育程度上升呈階梯驟升。小學及以下、初中、高中(中專、技校)、大學專科、大學本科及以上文化程度的新就業形態勞動者具備科學素質的比例分別為1.1%、8.5%、17.4%、20.8%、26.8%。

4新就業形態勞動者的職業性質影響其科學素質發展

4.1新就業形態勞動者在應用科學的能力方面表現突出

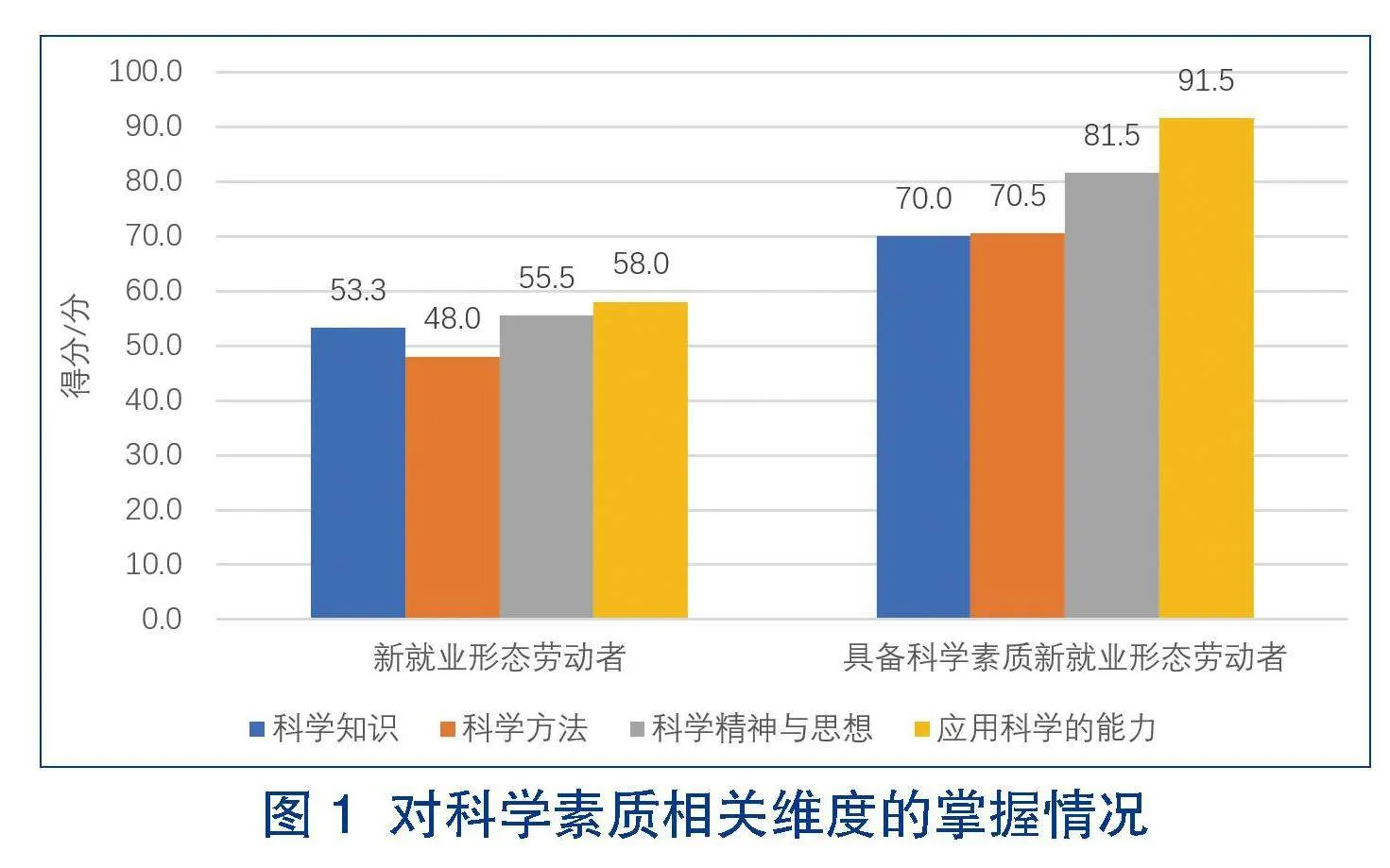

從新就業形態勞動者的答題情況來看,新就業形態勞動者在科學知識、科學方法、科學精神與思想、應用科學的能力4方面的得分分別為21.3分、9.6分、11.1分、11.6分(總分分別為40分、20分、20分、20分),按照百分制換算,分別為53.3分、48.0分、55.5分、58.0分;具備科學素質的新就業形態勞動者在4方面的得分分別為28.0分(70.0分)、14.1分(70.5分)、16.3分(81.5分)、18.3分(91.5分)。相較全體新就業形態勞動者,具備科學素質的新就業形態勞動者在各維度的得分與之差距擴大,在應用科學的能力、科學精神與思想方面提升幅度最大,分別為33.5分和26分(見圖1)。可見,新就業形態勞動者在應用科學的能力方面表現突出,提升潛力大,體現出其以能力為導向的科學素質發展特征,某種程度上反映出新就業形態勞動者的科學素質主要在工作實踐中伴隨著技能增長而提升。

4.2短視頻等互聯網渠道是新就業形態勞動者獲取科技信息的主要渠道

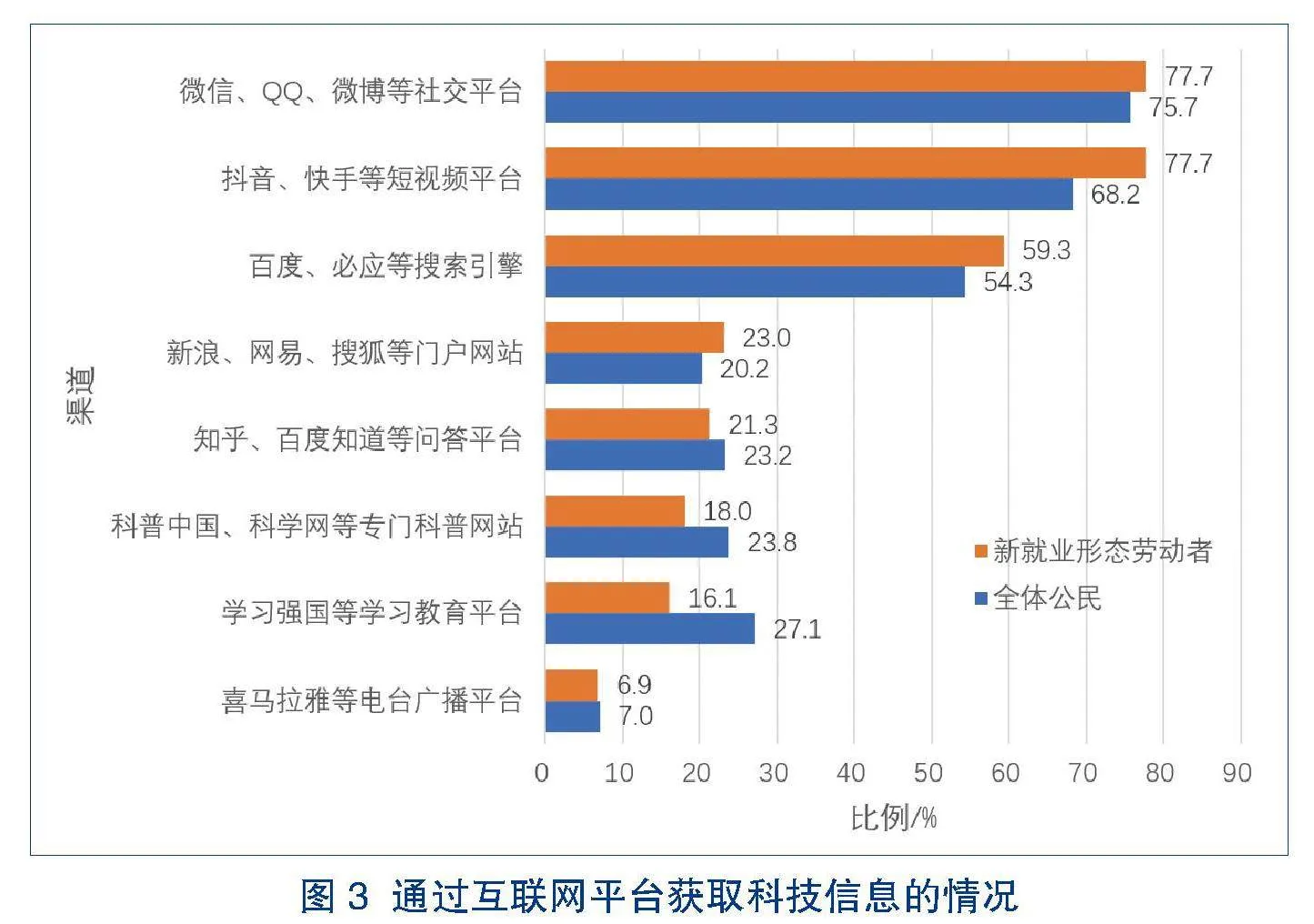

互聯網是新就業形態勞動者獲取科技信息的首要渠道。2023年,通過互聯網及移動互聯網獲取科技信息的新就業形態勞動者的比例為87.6%,超過選擇電視的比例85.2%,位列第一,而在全體公民中,選擇電視的比例高于互聯網。從首選渠道來看,新就業形態勞動者首選互聯網作為獲取科技信息渠道的比例是72.1%,遠高于排名第二的電視(14.7%),也高于全體公民首選互聯網的比例58.3%(見圖2)①。將互聯網作為獲取科技信息的首要渠道是新就業形態勞動者的重要特征。

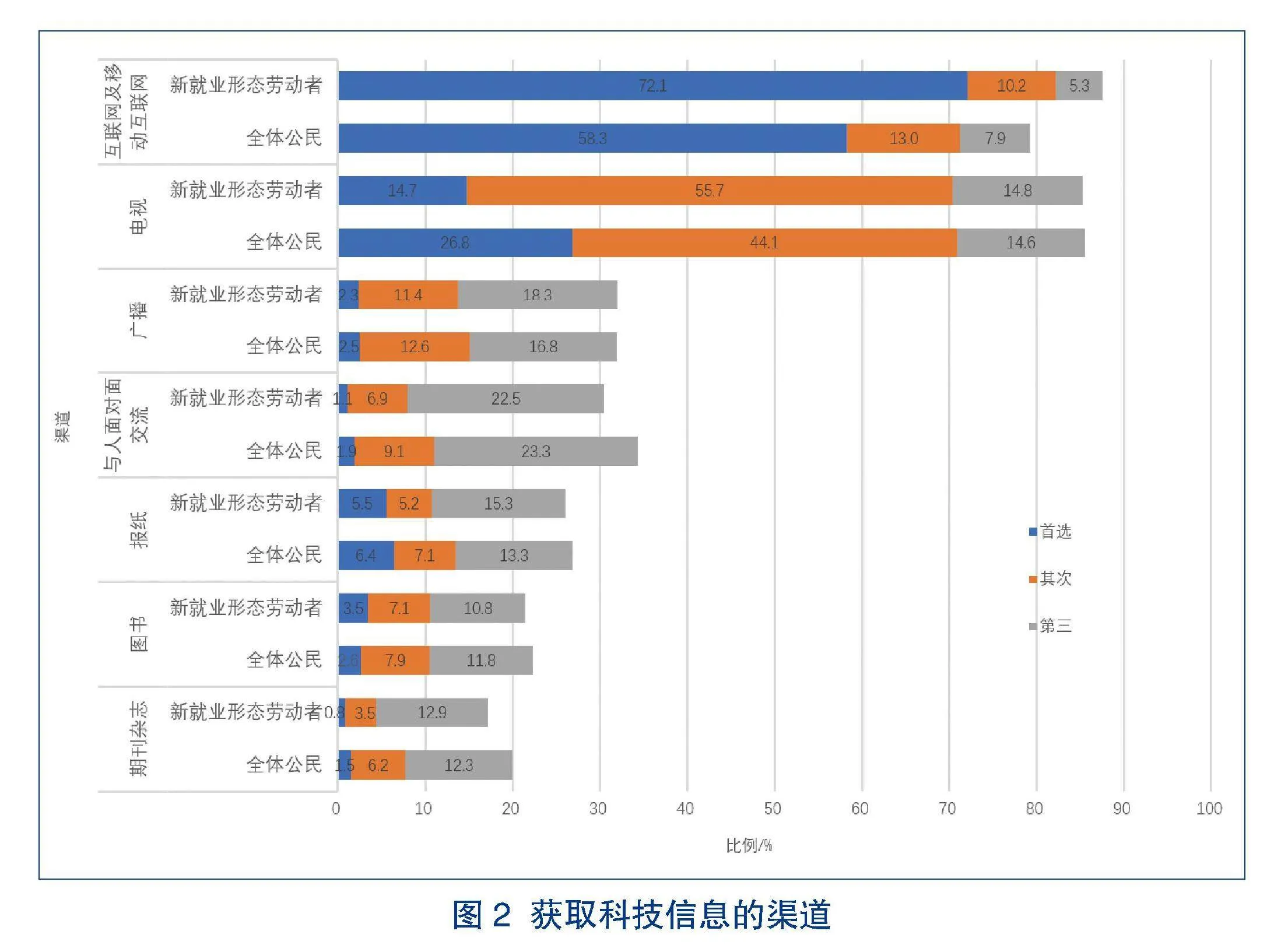

而在各種互聯網平臺中,新就業形態勞動者主要通過微信、QQ、微博等社交平臺和抖音、快手等短視頻平臺來獲取科技信息,選擇的比例均為77.7%。與全體公民相比,新就業形態勞動者通過微信、QQ、微博等社交平臺,抖音、快手等短視頻平臺,百度、必應等搜索引擎,新浪、網易、搜狐等門戶網站獲取科技信息的比例高于全體公民,而對于科普中國、科學網等專門科普網站和學習強國等學習教育平臺,其使用比例低于全體公民(見圖3)。可見,短平快、碎片化、偏輕松被動接受形式的短視頻等更符合新就業形態勞動者偏好。

4.3興趣和積極態度是新就業形態勞動者提升科學素質的思想動力

新就業形態勞動者和全體公民在對科學技術的興趣和態度方面有所差異。新就業形態勞動者對科學技術感興趣的比例(57.8%)高于全體公民(48.8%),其中,具備科學素質的新就業形態勞動者對科學技術感興趣的比例為79.5%,遠高于不具備科學素質的新就業形態勞動者(54.8%)。在了解科技信息的原因方面,首選“對特定科技主題感興趣”的新就業形態勞動者的比例最高(32.1%),比全體公民高8.7個百分點,首選“主動自我提升”的新就業形態勞動者比例也高于全體公民,而首選“解決具體問題”“家庭和工作需要”的新就業形態勞動者比例低于全體公民(見圖4)。可見,興趣是新就業形態勞動者了解科技信息的主要動力,相較于全體公民,新就業形態勞動者在獲取科技信息方面更偏興趣驅動型,而不是應用導向型。

在態度方面,新就業形態勞動者對科學技術的支持程度高于全體公民。新就業形態勞動者贊成“現代科學技術將給我們的后代提供更多的發展機會”的比例為89.9%;贊成“盡管不能馬上產生效益,但是基礎科學的研究是必要的,政府應該支持”的比例為89.3%;贊成“公眾對科技創新的理解和支持,是建設科技強國的基礎”的比例為93.9%;贊成“政府應該通過舉辦聽證會等多種途徑,讓公眾更有效地參與科技決策”的比例為91.3%。以上均高于全體公民的贊成比例。

4.4新就業形態勞動者參觀、利用科技館等科技類場館的意愿高,興趣濃;沒有時間是制約其利用科普設施的主要原因

科普基礎設施是開展科學技術普及工作的重要載體,對于博物類(動物園、水族館等)、文化類(文化館、圖書館等)、科技類(科技館等)和科創類場所(實驗室、展覽室等)4類科普基礎設施,新就業形態勞動者參觀意愿均較高。選擇“科技館等科技類場館”的比例最高,達到88.4%,其次分別為文化館、圖書館等(74.2%);動物園、水族館、植物園、海洋館等(69.0%);高校、科研院所實驗室,高新技術企業展覽室、生產線等(68.3%)。但在過去一年中,參觀過以上4類場所的比例分別為46.1%、61.4%、77.4%、22.4%,參觀科技類和科創類場館的比例較低。

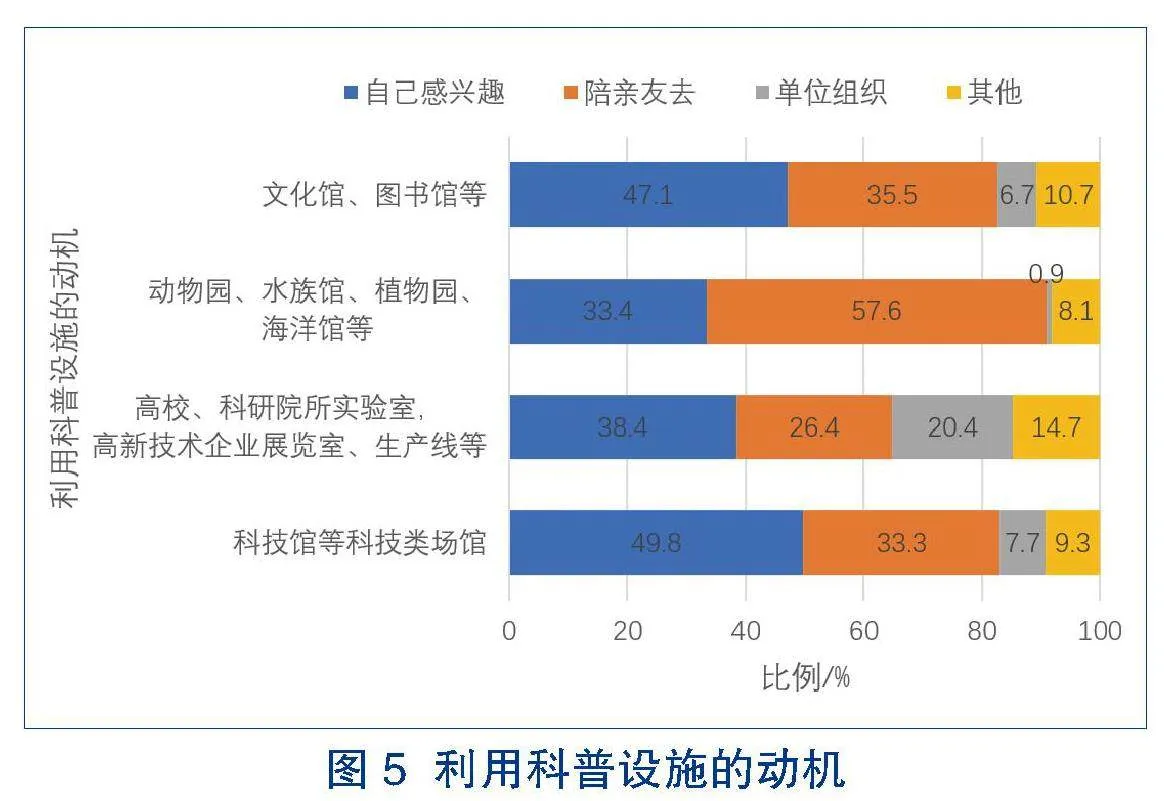

進一步分析其原因,新就業形態勞動者對于各類科普基礎設施的參觀使用動機,除了對動物園、水族館、植物園、海洋館等博物類場館的“陪親友去”選擇比例最高外,其他科普場所均選擇“自己感興趣”的比例較高(見圖5),且具備科學素質的新就業形態勞動者選擇“自己感興趣”的比例均遠高于不具備科學素質的新就業形態勞動者。可見,興趣是新就業形態勞動者,尤其是具備科學素質的新就業形態勞動者參觀科普場所的最主要原因。

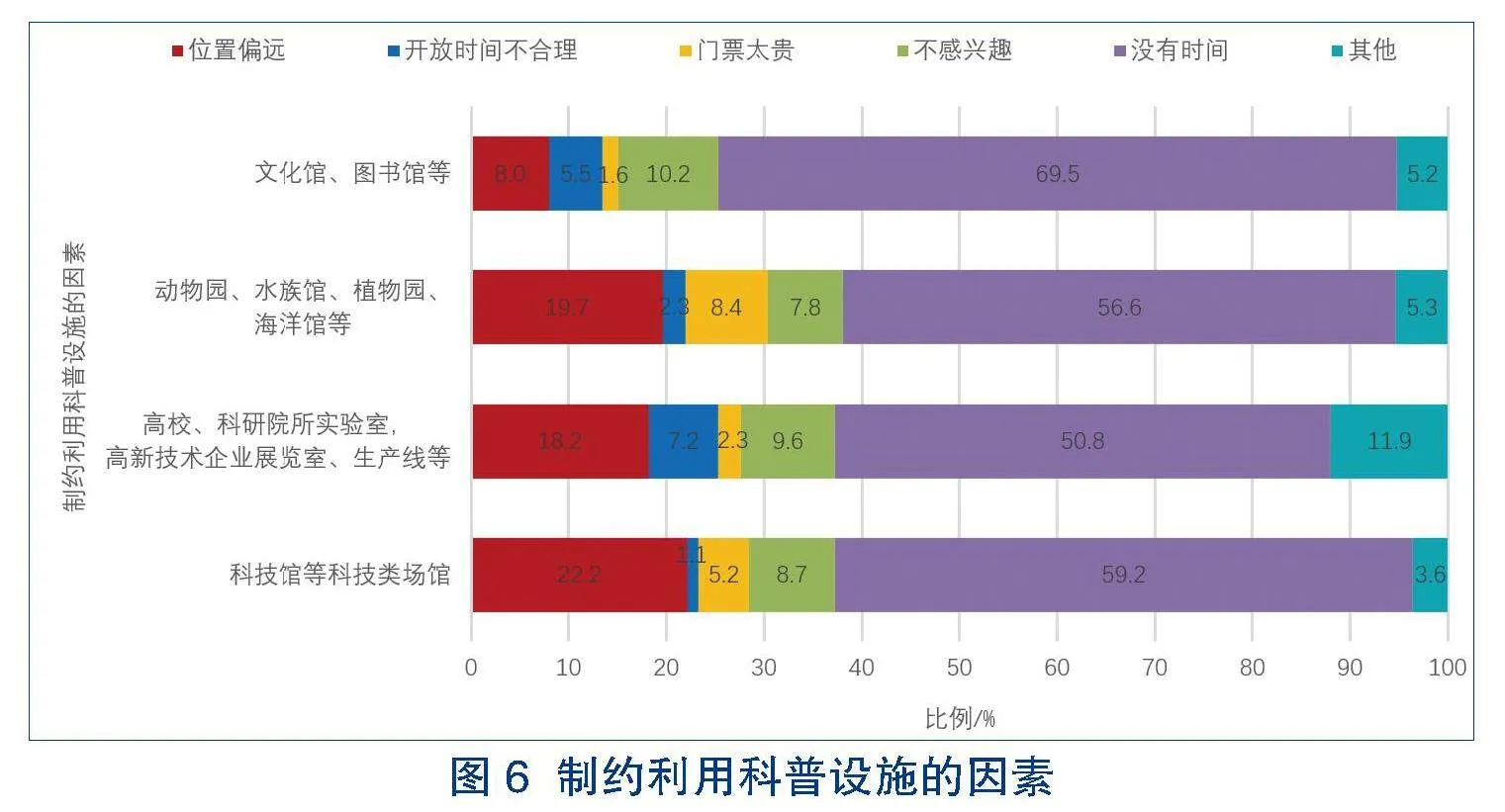

在制約新就業形態勞動者對各類科普基礎設施的參觀使用因素中,選擇“沒有時間”的比例遠高于其他因素(見圖6),且對于各類科普場館選擇“沒有時間”的比例均明顯高于全體公民的相應選項比例。可見,沒有時間是制約新就業形態勞動者參觀科普場館的最主要因素,也側面反映出該行業勞動者的工作時間長、強度大,缺乏可利用的完整的參觀、利用科普設施的時間。

5結論和建議

新就業形態勞動者的科學素質發展特點與其就業形式密切相關。不同于傳統的就業形式,新就業形態勞動者普遍學歷不高,且穩定性差、人員流動性高,行業基于互聯網技術,組織平臺化、無組織化,就業門檻低,工作時間長、強度大[11]。這些特點部分導致了新就業形態勞動者的科學素質發展具有以下特點:科學素質整體水平偏低,以能力為導向,主要在實踐中增長,在獲取科技信息方面更依賴于互聯網及其衍生產品和服務,在獲取科技信息和參觀科普場館方面屬于興趣驅動型,而沒有時間是限制其參觀科普場館的最主要原因。

新就業形態勞動者已經成為現代社會勞動力市場的重要組成部分,提升其科學素質應該成為當前和未來科學素質建設工作重點,但就業形態的變化使得勞動者隊伍的異質性增強,工作任務碎片化程度提高,傳統就業模式中工作地點、工作時間、工作中的監督與管理、雇傭關系等全部被打破[17],其高流動性、低團體依賴性,以及勞動關系的復雜多樣[16],為科學素質的提升增添了難度,對該群體的科學素質建設工作不如傳統行業來得容易,難以接觸并組織該群體成為最主要的難點。鑒于此,急需構建并打通一條提升新就業形態勞動者科學素質的路徑,激活并協調該路徑中各關鍵要素,回答“誰來提升,怎么提升,提升什么”的問題。

5.1聚焦新就業形態勞動者的主要信息源,強化相關主體的社會責任

用人單位、社交平臺及自媒體人等是新就業形態勞動者的主要信息來源,也是最能夠直接接觸到新就業形態勞動者的主體。這些主體在推動科普內容的傳播上具有顯著優勢。平臺企業可以有效地將科普知識融入到內部培訓、工作指導和社交互動等活動中;社交平臺借助其傳播速度快、覆蓋面廣以及精準推送的特點,運用大數據算法精準投放科學內容;同時,依托主播、UP主、大V等自媒體人的影響力,鼓勵其關注科普,提升傳播內容的專業性和深度,以博客、公眾號、短視頻等多種形式,讓科普知識以更生動、更直觀的方式呈現給大眾。

因此,我們應該充分利用這類相關主體的獨特地位和優勢,通過政策引導與有效監管,明確其在科學知識普及中的責任和義務,增強其社會責任感,并可依托資金支持和項目合作等形式,鼓勵其承擔起向勞動者傳遞科學知識的使命,確保科學普及工作能夠覆蓋更廣泛的群體,為新就業形態勞動者提供寶貴的知識支持,共同營造愛科學、學科學、用科學的社會氛圍。

5.2利用獨特資源,把握關鍵節點和場所,分類精準科普

用人單位、社交平臺和自媒體人等具有鏈接新就業形態勞動者的天然優勢,應充分利用其獨特資源,依托自身特點,結合工作實際,針對特定受眾群體,把握其日常作業的關鍵節點和場所,采取線上線下相結合的方式進行精準科普。

抓住關鍵節點,做好科普搭車。把握入職培訓、日常培訓等時間節點,深入了解勞動者的需求和崗位特點,制定針對性的科普計劃,將相關科普內容融入常規培訓中;利用大數據算法等,充實勞動者的休息空暇時間,如貨車司機裝卸貨時間段、網約車司機等客期間、外賣員非高峰送餐時間等,精準推送短視頻等簡短、高效、吸引力強的科普內容。

利用現有平臺,打造科普驛站。選擇新就業形態勞動者的人氣聚集區、工作區域、休息區域、行經路線上的合理位置,或者依托工會、交通部等部門的司機之家、騎手之家、暖心驛站等服務平臺,打造線下科普驛站。如針對貨車司機,可以在其休息站點、物流園、碼頭港口或卸貨區設置科普宣傳欄,利用其空閑時間進行科普宣傳;對于快遞員,可以在其分揀中心或配送站點播放科普視頻,讓他們在等待配送的間隙學習科學知識。此外,也可在現有的網絡貨運平臺、網約車平臺、外賣平臺等打造網絡科普驛站,鎖定主要受眾,推送高質量的科普內容,引導勞動者關注科學相關問題。

5.3面向未來發展趨勢,以實踐為導向,深化科普內容定制

科普機構和平臺企業合作,加強新就業形態勞動者科學素質提升研究,緊密結合其未來發展趨勢和實際需求,開發優質科普內容。面向智能時代,新就業形態勞動者需要與時俱進的科普理念和方式。未來的就業市場將越來越依賴那些機器難以復制和替代的創新型技能,新就業形態勞動者除了掌握特定的勞動技能外,還需要具備駕馭機器、人機交互、創新性等素質。目前,我國新就業形態呈現出“底端(低技能要求就業崗位)繁榮”的特點,與之相伴的則是長期在低技能崗位工作,加速了部分勞動者的去技能化[18],對其個人或是主要吸納低技能勞動者的新就業形態行業而言都面臨著巨大挑戰。只有提升以創新能力為核心的技能技術,才能做好面對行業轉型的準備,推動勞動者的技能升級和崗位遷移,實現新就業形態行業的迭代升級。現階段,可以針對新就業形態勞動者的特點和其最迫切的需求,量身打造個性化科普產品,如針對貨車司機、網約車司機、外賣員等的安全知識、健康知識、環保知識等,同時輔以數字技術、信息技術等能力的提升。在傳統就業形態與新就業形態相互交織的過渡時期,指導勞動者提前做好面向新領域、新技術、新業態的技能準備[19]。

另外,科普產品的設計,要適應新就業形態勞動者的信息獲取特點。針對新就業形態勞動者偏好使用短視頻、社交平臺等互聯網渠道獲取科技信息,屬于興趣驅動型等特點,可以制作簡短、優質、有趣的科普短視頻,開設微科普公眾號等,滿足其工作時間長、工作強度大特點下的碎片化時間的閱讀需求。針對其科學素質主要以能力為導向、在實踐中增長的特點,科普內容的設計應以實際應用為導向,強調知識的實用性和可操作性,通過案例分析、實踐操作等方式,讓勞動者能夠直觀地理解和掌握知識,提高學習興趣和效果。

參考文獻

新華網. 中國共產黨第十八屆中央委員會第五次全體會議公報[EB/OL].(2015-10-30)[2024-01-10]. http://www.moe.gov.cn/jyb_xwfb/s6052/moe_838/201510/t20151030_216609.html.

國務院. 國務院關于做好當前和今后一段時期就業創業工作的意見[EB/OL].(2017-04-13)[2024-01-10]. https://www.gov.cn/gongbao/content/2017/content_5189008.htm.

張成剛.就業變革:數字商業與中國新就業形態[M].北京:中國工人出版社,2019.

易舒冉.全國新就業形態勞動者達8400萬人[N].人民日報,2023-03-27(1).

杜尚澤.微鏡頭·習近平總書記參加黨的二十大廣西代表團討論“既是最難的,也是最偉大的”[N].人民日報,2022-10-18(1).

中國就業促進會.新就業形態[J].中國就業,2017(11):26-27.

張成剛. 就業發展的未來趨勢,新就業形態的概念及影響分析[J].中國人力資源開發,2016(19):86-91.

汪雁.新就業形態總論[C]//閆宇平.中國新就業形態勞動關系研究.北京:中國工人出版社,2021.

方長春.新就業形態的類型特征與發展趨勢[J].人民論壇,2020(26):56-59.

朱婉芬.新就業形態下靈活就業人員研究綜述[J].工會理論研究(上海工會管理職業學院學報),2019(4):30-38.

王娟. 高質量發展背景下的新就業形態:內涵、影響及發展對策[J].學術交流,2019(3):131-141.

陳云.新就業形態內涵、發展趨勢與政策思路[J].人民論壇·學術前沿,2023(16):60-69.

鄭祁,楊偉國.零工經濟前沿研究述評[J].中國人力資源開發,2019(36):106-115.

發展改革委等. 關于發展數字經濟穩定并擴大就業的指導意見[EB/OL].(2018-09-18)[2024-02-07]. https://www.gov.cn/zhengce/zhengceku/2018-12/31/content_5435095.htm.

波士頓咨詢公司.邁向2035:4億數字經濟就業的未來[R]. 上海:波士頓咨詢公司,2017.

譚天星,魏地春.新就業形態勞動者建會入會和權益狀況調查報告[C]//中華全國總工會第九次全國職工隊伍狀況調查領導小組辦公室.第九次中國職工狀況調查·報告卷.北京:中國工人出版社,2023.

張成剛.新就業形態的類別特征與發展策略[J].學習與實踐,2018(3):14-20.

方長春.去技能化與再技能化:新就業形態與青年職業發展[J].人民論壇·學術前沿,2023(16):16-25.

姜鵬飛,姜良杰,曹敏,等. 新就業形態勞動者高質量就業的價值意蘊、現實困境與突破路徑[J].中國軟科學,2024(S1):434-440.

(編輯 顏 燕 荊祎瀾)

Exploration of the Current Situation and Development Strategies of Scientific Literacy of Workers in New Forms of Employment

Huang Yuele Feng Tingting Ma Kunxiang Gao Hongbin

(China Research Institute for Science Popularization,Beijing 100081)

Abstract:The new forms of employment are becoming a new growth pole for employment and economic development,and the scale of workers in new forms of employment is constantly expanding. To understand the current situation of scientific literacy of workers in new forms of employment in China,this paper analyzes the development situation aSZbnC/DemvJEBY1ACMfdGJB1bCJHY6MF6Ck9AB5PP5M=nd characteristics of workers in new forms of employment based on the 13th National Civic Scientific Literacy Sampling Survey. The results show that the level of scientific literacy of workers in new forms of employment in China is relatively low,and there are differences in the level of scientific literacy among workers in different regions and different classification groups. Workers in new forms of employment perform well in applying science. Internet channels such as short videos are their main channels for obtaining scientific and technological information. Workers in new forms of employment are interested in science and technology and hold a positive attitude. They are willing to visit and use science and technology venues,and lack of time is the main reason for restricting their use of science popularization facilities. Based on this,it is proposed to attach importance to improving the scientific literacy in new forms of employment,focus on the main information sources of workers in new forms of employment,and strengthen the social responsibility of relevant subjects. Utilize unique resources,grasp key nodes and places,and classify and accurately popularize science. Facing the future development trend,we should take practice as the orientation and deepen the customization of science popularization content.

Keywords:new forms of employment;scientific literacy;digital economy;science popularization

CLC Numbers:N4 Document Code:A DOI:10.19293/j.cnki.1673-8357.2024.03.003

收稿日期:2024-04-21

作者簡介:黃樂樂,中國科普研究所副研究員,研究方向:公民科學素質監測評估理論與實踐研究等,E-mail:huangyuele@cast.org.cn。高宏斌為通訊作者,E-mail:gaohongbin@cast.org.cn。