杜鵬程《戰爭日記》所見作者日常閱讀實踐研究

摘要:解放戰爭時期,中國共產黨在黨的建設方面更加成熟,黨員干部的文化學習繼承并發揚了優良傳統。重視干部的文化教育一直是中國共產黨建設高素質戰斗部隊的重要方式,具有增強政治覺悟、提高文化素養、提升戰斗本領、堅定斗爭意志等功能,而日常閱讀書籍報紙等是進行文化學習的重要方式。杜鵬程作為基層記者,隨軍采訪、撰寫新聞通訊的同時不斷進行閱讀學習以提高其政治素養和業務能力,這些在其日記中有著較為翔實的記錄,從中可見杜鵬程閱讀的突出特點:閱讀種類多、閱讀頻率相對較高、個人感悟多等多個方面。杜鵬程日記中記錄的個人學習情況特別是日常閱讀實踐,實際上在解放軍基層人員特別是干部群體中具有代表性,是解放戰爭時期中國共產黨在黨建方面注重文化建設的典型表現。

關鍵詞:《戰爭日記》;隨軍記者;日常閱讀;能力提升;文化建設

基金項目:秦皇島市社會科學重點應用性課題“解放戰爭時期人民軍隊形象構建”(項目編號:2023LX159)

中圖分類號:K266.9 文獻標識碼:A 文章編號:2096-5982(2024)03-0096-13

杜鵬程1921年出生于陜西省韓城縣夏陽鄉蘇村一個貧苦的農民家庭。1935年至1937年的近3年時間里,杜鵬程在韓城西莊鎮小學“高小”半工半讀,受到所在學校一些進步教師的影響下,逐漸接觸到像巴金的《家》、蔣光慈的《少年漂泊者》等新文學作品,并于16歲時參加“中華民族解放先鋒隊”(1),參與到抗日救亡運動中,同時開始接觸到講演、話劇、標語等文藝宣傳形式。1938年6月杜鵬程開始在八路軍隨營學校(抗大分校)和魯迅師范學校(2)學習,畢業后被組織派駐到鄉村教授小孩子學習,并且輔助鄉政府工作。1945年到1947年初,杜鵬程被派往延安附近的戰時工廠做基層工作,因為愛好文學并發表多篇通訊而逐漸被黨組織注意,于1947年3月調往《邊區群眾報》任記者一直到解放戰爭結束。

《戰爭日記》便是杜鵬程在1947年3月到1949年12月擔任隨軍記者期間的實錄日記,此外杜鵬程的代表作小說《保衛延安》也是以擔任隨軍記者期間的見聞,尤其是其親身經歷的延安保衛戰為素材來源所撰寫的。不同于一般軍隊指戰員或基層士兵的日記,《戰爭日記》最大的特點是其中關于人、事、物的記載翔實且前后連貫。首先,《戰爭日記》的作者杜鵬程是一名文學愛好者,并且在中國共產黨創辦的學校中接受過系統教育,具有深厚的文學修養和文字表達功底,善于用生動形象的語言刻畫人物和事件,故而有助于最大限度地獲取真實的生活情況,對于閱讀情況作了比較具體的記錄;其次,杜鵬程有意將日記作為總結工作情況的記錄、作為未來文字創作的素材庫,所以對于記者工作的梳理較為明確、采訪人物形象記述也較為具體;最后,因為杜鵬程主要從事宣傳工作,在戰斗任務進行時作為隨軍記者親臨前線采集新聞素材,編寫新聞通訊就是杜鵬程的主要任務,因此相較于普通戰士也有更加充足的時間記載日記。杜鵬程擔任隨軍記者期間的日記,記載內容上相對連貫、記述時間上也未有斷續。(3)此外,日記研究對于從微觀視域剖析宏觀歷史具有獨特價值,例如周良書就認為日記能為研究者了解歷史提供“特殊通道”,能夠“極大豐富”特定場域的“歷史細節”,是一種能為研究者帶來“身臨其境之感”的史料,“日記中的自我剖析之語”是對歷史宏大背景的“個性化表達”,能夠給“研究中國共產黨的個體心靈史提供重要素材”。(4)

隨軍記者是干部隊伍中知識分子較為集中的群體,是基層干部中對于文化學習有較多需求的代表。鑒于其文字宣傳工作的要求,隨軍記者尤為重視學習,因而學習也占據了其生活的重要部分,故有利于從其較為豐富的日常記述中總結基層干部學習的一般性規律。對于真實還原歷史人物的生活圖景、心理動態、革命經歷等敘事語境,日記以其及時性、記錄性的獨特價值,提供了貼切、生動的原始資料,為研究歷史事件、歷史人物提供了鮮活的原始資料。在日記中,杜鵬程不僅記錄了每日的閱讀情況,而且會針對于自身情況或實際存在的問題,闡發閱讀感悟,檢查自己的思想問題,糾正自己的思想錯誤,便于梳理其閱讀思想。

一、政策推動與氛圍營造

中國共產黨“干部的個人閱讀,既是一種自主的學習,也是極具中共獨特語境下的一種‘學習’方式”(5)。解放戰爭時期,隨著戰爭形勢的發展變化,加深全黨對于無產階級革命理論的學習、培育更高素質的干部隊伍被擺在了更加突出的地位。關于中國共產黨的學習教育與閱讀實踐等問題,學界進行了廣泛的討論。金伯文在《閱讀的力量:探究中共革命理論的閱讀與接受史》一文中,就以革命理論在中國共產黨內的學習為切入點,使用“閱讀與接受史”的研究方法來剖析中共黨內閱讀理論著作的情況,從閱讀與接受的概念界定、革命理論的閱讀與接受體現、理論接受與革命實踐的結合等三個維度展開論述。(6)從研究角度方面,學術界對于閱讀史的研究側重對中共革命理論接受的理論性闡釋、導向性分析;在研究材料方面,更側重中共革命理論類書籍的閱讀情況的統計梳理。(7)基于此,對于戰爭年代中國共產黨基層干部的全方位閱讀情況探微有進一步深入的空間。通過對現有史料的分析,發現無論是從個人學習的角度出發,還是從中共閱讀史角度入手,最終都繞不開中國共產黨政策推動這個基本點,就是說中國共產黨內部良好的閱讀習慣離不開政策的有意推動。在中國共產黨不遺余力地倡導和鼓勵閱讀的背景下,基層部隊的實際閱讀(閱讀傾向、閱讀后的思想情況等)的呈現情況就顯得極具研究價值和探索必要。通過對個人真實的閱讀情況分析,既能夠以管窺豹式地反映部隊的整體精神風貌,又可以體現出中國共產黨政策的落地呈現效果。

閱讀學習是軍隊開展思想政治教育制度的重要形式,也是官兵提高理論能力和思想水平的重要途徑。中共中央為促成領導干部養成良好的閱讀學習習慣,下達了一系列指示要求。延安時期,毛澤東便高度重視全黨范圍內的讀書工作,親自規定高級干部要學習《“左派”幼稚病》和其他幾本馬克思主義的哲學和經濟學著作,并在1945年黨的七大上又特別提出領導干部要讀《共產黨宣言》《社會主義從空想到科學的發展》《兩個策略》《“左派”幼稚病》和《聯共黨史》等5本馬列主義著作。(8)在新聞工作領域,為糾正當時把宣傳鼓動工作限制在狹小范圍內的錯誤,提高宣傳鼓動干部的培養質量以滿足黨“異常廣大”宣傳鼓動工作的需要,1941年6月20日,張聞天在為中共中央宣傳部起草的《黨的宣傳鼓動工作提綱》(9)中強調“黨內教育應當是普遍的,從最高級的領導干部到每個黨員都應當把學習當作是自己的責任”,認為“黨內教育工作是黨的宣傳鼓動工作中一個重要的部分”,解決黨內教育工作的基本問題中重要一點就是“領導機關對學習制度的建立、監督、檢查”,同時提到“在全黨內應建立在職干部學習的制度,提倡學習的風氣,養成獨立的看書、獨立的思考問題的習慣”是黨內教育的三個主要部分之一。

在上層政策的有力推動下,基層部隊形成了濃厚的學習氛圍,“以學習為榮”成為當時基層部隊的共識。1948年9月24日《豫西日報》第一版中的一篇通訊《李振堂連長重視戰士學習》,報道了李振堂連長“每天督促文書給戰士讀報,上識字課,戰士們學習很努力,把津貼積攢起來買紙筆”,據記者統計該連隊其中的兩個排就有“二十八個人有水筆,二十六個人有粉筆,三十個人有筆記本”,充分顯示出在那個物質極其稀缺的年代戰士們對于學習所表現出的強烈積極性。從另一個側面來看,部隊所形成的愛好學習、崇尚學習的濃厚氛圍,也是部隊情緒的體現,是戰士精神風貌的體現,展現出部隊內部對于戰爭前景和未來的強烈信心。身為報道軍隊基層情況的隨軍記者杜鵬程也敏銳地意識到了這一點。1949年,三大戰役結束后,國民黨的敗局已然成為公認的事實,現實情況就是“目前的思想狀況連敵人都相信我們勝利,要堅決打倒蔣介石、打倒地主惡霸,這是一個時代的代表性思想和時代的潮流”,在積極情緒的影響下部隊的學習積極性高漲,因此杜鵬程在1949年4月9日的日記中寫道:“有些戰士發了津貼舍不得花,買成筆記本和筆學習,有的在肚皮上劃字,戰士們是樂觀的,他們想著將來。雖然許多人對未來的生活是什么樣子還說不明白,各人按自己的意愿在設想,但誰也少不了明天和未來,它是那么耀眼和吸引人。”(10)

與杜鵬程日記中記述的部隊學習情況類似,1949年5月30日《新華日報》第四版的通訊《戰士熱心學文化》報道了某軍隨校警衛排戰士“思想一致加緊練,提高文化爭模范”的事例,戰士自發組織學習討論會,立志做一個“拿起槍桿子學會瞄準,殺反動家伙們;拿起筆桿子會寫我們的光榮戰斗史,打好政治勝利仗”的“文武雙全的革命同志”。通訊記述:“同志們一有了時間,便不停地識字寫字,往往把一個字一連串寫了幾十個,有的同志在廁所大便還一邊思索一邊在地下劃,不知是誰在廁所里的浮土上面寫著‘掃地、清潔、健康……’有的同志把生字寫在手背上,放哨時不斷的念著,熄燈后躺在床上,還在小聲的念著”,就像人民解放軍前進的勢頭像車輪一樣滾滾向前,該篇通訊的作者“溫和”評價在部隊里“學習的意志像車輪一樣在每個同志的腦子里時刻轉動著”。

從黨推行閱讀的具體緣由來看,“閱讀作為一種較高層次的精神活動,盡管不同的閱讀個體會有不同的閱讀選擇,但是同一類型的閱讀主體在同一外部環境下,其閱讀目的與動機是大體一致的”(11)。對于當時的解放軍而言,讀書學習的最終目的就是一切為了全中國的解放;對于身為隨軍記者的杜鵬程而言,閱讀學習最直接的目的就是為了人民解放軍的新聞宣傳事業儲備知識、提高業務能力。作為人員最龐大的基層地區,基層干部作為干部隊伍的基礎力量,其生活集中反映了中央政策在基層的落實和基層部隊的基本情況。基于此,筆者對杜鵬程《戰斗日記》中所提到閱讀學習情況進行分類整理,量化呈現。從個體出發,以小見大,分析解放戰爭基層干部的具體閱讀學習情況,探究基層干部的日常閱讀傾向,從基層干部的閱讀接受的微觀領域窺見解放戰爭時期基層干部日常閱讀實踐。

二、隨軍記者閱讀書目情況與閱讀傾向梳理

戰爭年代,因頻繁的行軍作戰導致書籍獲取頗為不易。客觀的困難無法阻擋杜鵬程強烈的閱讀渴望,“每打開一個城市,總要四處尋找書來讀”(12)就是他真實的閱讀學習情形。通過整理杜鵬程《戰爭日記》中關于閱讀的記載,可以將杜鵬程閱讀范圍概括為五大類,分別是政治理論類、軍事類、新聞專業類、文化類、報紙類。

(1)政治理論類。杜鵬程是中國共產黨領導下的隨軍記者,能夠堅持政治正確是對中國共產黨新聞工作中“黨性原則”的行動遵循。馬克思主義與毛澤東思想經典研讀占據了他政治理論類書籍閱讀份額的大多數。黨報記者這一身份就要求杜鵬程必須具備高度的政治素養、堅定的政治立場、充分的人民情懷,因而學習馬列主義、毛澤東思想的書籍就成了杜鵬程的必修課。1949年1月24日,杜鵬程在二縱政治部宣傳科參加新聞系統的冬季整訓,“賀老總給全體記者作報告”,并且指示全體記者要“提高覺悟,提高理論水平”(13)。1947年4月至1948年9月,杜鵬程閱讀書目中出現了類似《中國革命戰爭的戰略問題》《湖南農民運動考察報告》等閱讀理論文章的記載。(14)時間跨度較大,但政治理論學習始終沒有中斷。閱讀政治理論類書籍,可以從思想理論高度擴寬全局視野,增強對革命戰爭性質和前景的規律性把握和認同。杜鵬程在閱讀毛澤東所作的《中國革命戰爭的戰略問題》后,也認為當時提出“全線出擊”“奪取中心城市”“不喪失寸土”“六路分兵”“最后決戰”等口號是具有誤導性的,是“環境順利時小資產階級的革命狂熱與急性病的表現”,并思考“如按前四次的誘敵深入等辦法,則不會如此(指第五次反“圍剿”的失敗)”,凡此種種充分體現出杜鵬程閱讀理論書籍后提升了對于革命戰爭中戰略問題的理解。(15)閱讀政治理論書籍不僅能實現自我思想的統一,也能達到集中群體組織意志的效果。1947年11月27日,杜鵬程給聞喜縣下嶺后村的30多個農會會員讀《湖南農民運動考察報告》,使得會員們驚喜若狂,不禁發出了“啊呀!毛主席二十一年前就說得這么正確”的感慨。(16)這種在理論解釋中形成的群體意志的統一,反過來也會影響個體在群體統一里加深革命理論的組織認同,是思想政治教育的一種群體表現。

政治理論類閱讀不僅能具有增強組織認同、提升革命規律性認識、統一組織意志的作用,而且因其具有思想高度凝煉,語言深刻專業等特點,也往往給閱讀者帶來不小的挑戰。杜鵬程曾因《整風文件》而回憶自己此前的閱讀感受,他毫不掩飾地表示“我想起整風中我看見這類書就頭疼”,但經過殘酷的斗爭磨礪,使得杜鵬程真正意識到政治理論類書目其實“每一句話都閃爍著思想光輝”。(17)杜鵬程在記述閱讀《中國革命戰爭的戰略問題》時(18),記述讀書狀態為“反復讀”,且杜鵬程目前所公開出版的日記中僅在此處有類似“多次閱讀”的表述。在閱讀政治理論類書目時采取帶有研究性質的反復閱讀,既有理論文章較為難懂的原因,也是重視政治理論學習的體現。1948年2月24日,楊政委(指時任獨立第4旅政委楊秀山)在與十一團新任副團長談話時,談到政治學習,“他一再指出要學習毛澤東思想”,“反復地強調要研究領會毛主席及任弼時同志《論廣泛統一戰線》《土地改革中幾個具體問題》等著作”。(19)一再與“反復地強調”充分表明基層干部已經充分意識到政治理論學習的重要性,學習馬列主義、毛澤東思想也是解放戰爭時期全軍上下的必修課。1941年11月6日,毛澤東在接見參加第二屆陜甘寧邊區參議會的《解放日報》青年記者時,建議青年記者“要好好學習馬列主義”。(20)作為中國共產黨的新聞工作者,隨軍記者的理論水平在一定程度上影響著全黨的政治工作。1948年10月2日,劉少奇在對華北記者團的講話中,講清楚了馬列主義理論與實際新聞工作的關系,“作文字工作”的記者們如果“缺乏馬列主義的理論和方法,就看不清楚”,并且“作馬克思主義記者卻不懂馬克思主義......不提高,工作是做不好的”,因而“缺乏馬列主義理論,看問題部署馬列主義觀點……寫東西的盲目性很大”,有了馬列主義理論作為指導寫出來的文章,才會獲得群眾的擁護。高度政治正確是中國共產黨新聞工作者的基本要求,學習并認可中國共產黨的理論方針是一個中國共產黨黨員的基本要求。(21)以杜鵬程這樣一個普通的基層干部為例,通過杜鵬程重視閱讀政治理論類文章這一實例,體現出的是中國共產黨作為百年大黨的政治自覺和理論自信,沒有高度的政治自覺和理論自信就不可能有之后的多次理論飛躍。基層隨軍記者的政治學習是馬克思主義新聞觀的中國化、本土化表現;解放戰爭時期中國共產黨的新聞政治工作是有效的、正確的。

(2)軍事類。在杜鵬程的回憶文章和其本人日記中,沒有任何關于杜鵬程曾實際戰斗的記載,即使承擔部隊安排的任務,也只是僅限于輔助性質的部隊后勤工作,類似“把一百斤面做成餅,及找鄉長埋藏東西等”(22)。杜鵬程在回憶文章《〈保衛延安〉創作的一些情況》,自述“那時我的主要任務是新聞采訪,但實際上我什么都干。如打掃戰場、押送俘虜、登記傷員等,還經常參加營、團、旅的各級黨的會議”(23)。隨軍記者的杜鵬程不僅沒有直接參與戰斗,反而閱讀書單中卻經常會出現軍事類書目,既有兼具政治理論和軍事研究的《中國革命戰爭的戰略問題》,也有克勞什維茲(24)《戰爭論》、軍事文稿中朱可夫建設蘇聯軍隊的三大辦法、斯大林文論中論述現代戰爭中關于軍事進步問題的部分等純軍事著作。經梳理,發現杜鵬程的閱讀書單中純軍事類書目多為國外學者的著作,且多來自蘇聯方面。這體現出的是隨著時代的發展,在依靠中華優秀傳統軍事思想的同時,還需要廣泛地學習借鑒國外最新軍事理論,尤其是蘇聯的軍事理論,既是因為彼時蘇聯軍事科學處于世界領先狀態,又與戰爭年代中國共產黨以蘇聯為主要學習對象的歷史背景相契合,毛澤東曾在延安組織過“克勞塞維茨《戰爭論》研究會”(25),圍繞兵力部署、軍事辯證法等問題展開討論,再有中華人民共和國的十位開國元帥中,就有朱德、劉伯承、聶榮臻、葉劍英等四位元帥在蘇聯學習或進修過,也能印證這一點。直到中華人民共和國成立初期,毛澤東在給高級步兵學校第一期開學典禮的訓詞中依舊指出“我們必須向蘇聯的軍事科學學習,以便迅速把我軍提高到足以在現代化戰爭中取勝的水平”(26),延續戰爭年代向蘇聯學習軍事科學的傳統。不拘于是哪個國家的軍事理論,多次出現的軍事理論研究書目,是杜鵬程重視軍事學習的有力體現。

具有發現問題和分析問題的思辨能力是新聞記者必備的業務素養。回歸到杜鵬程的隨軍記者身份,在戰斗新聞的寫作中,記錄戰斗資訊和描述戰斗場景只是一方面;總結戰斗經驗、分析戰場環境、提出改進意見等也是隨軍記者重要的職責。杜鵬程曾就軍事理論與新聞寫作的關系問題,與時任二縱隊獨四旅旅長頓星云有過探討。頓星云建議杜鵬程要“看幾本軍事書”,只用政治眼光來認識戰爭生活是不夠的,要“懂得戰略、戰術”,才能“寫出好東西”。杜鵬程也認為軍事報道不能僅僅局限于戰情描述,軍事上的主要事情是“要全體紅軍與日俱進地完善自己的戰斗技能,要紅軍的全體指揮官和戰士總結戰爭經驗,學會怎樣打勝仗”(27)。杜鵬程并不是作為直接參與戰斗指揮的指戰員,卻沒有忽略對于軍事理論知識的學習,充分利用記者發表新聞的職能,通過自己所學習到的軍事理論知識來更加深入地分析戰斗情況、總結戰場經驗,以使得新聞報道更具軍事性、理論性。

(3)新聞專業類。寫好新聞通訊是隨軍記者最重要的工作。杜鵬程在1947年3月正式調入《邊區群眾報》社之前,只是一名工廠干部,沒有進行系統的新聞學專業能力培訓。他曾在日記中自述轉行當隨軍記者的起因,“我已決定去《邊區群眾報》工作,去當新聞記者……事出偶然,這幾年我很喜歡文學,試著寫了一些文章和劇本,但對新聞工作感興趣卻是前不久的事……但主要是讀了許多傳記,其中有些作家就是新聞記者出身”(28)。結合他自述1941年在延安的“投稿事”(29)和其后投入《保衛延安》的創作,可見其從事新聞工作確實是“事出偶然”,是其在閱讀傳記中了解到“有些作家就是新聞記者出身”,所以,“在工作之余,也寫點東西。大概是上級看我愛寫,就把我調到了《邊區群眾報》社”(30)。因其臨時被選調到新聞單位工作,如何盡快熟悉新聞業務、掌握專業的新聞知識和理論,便成為了杜鵬程首要面對的問題。他知道自己在新聞專業知識領域的不足,在新聞業務領域“感到自己很貧乏”,便在閱讀實踐中常見《新聞寫作研究》《新聞業務》等新聞專業類書籍。(31)

從自身角度來看,閱讀新聞專業類書目是為了彌補自身新聞專業知識的不足;結合當時的地區情況來看,則是新聞工作者的新聞素養還有提升的空間。1948年劉少奇在對華北記者團的談話(32)中,指出我黨的新聞事業取得了較大進步,“剛辦的《人民日報》”和“伴侶幾十年的《申報》”相比,都能看出我黨新聞事業所取得的巨大進步,“我們進步并不慢”,同時也直言我黨的新聞工作者“還年輕、幼稚,還不成熟,還不能自立”,“工作還沒有上路”。1948年底,杜鵬程返回總社參加記者會時,參會記者一致認為杜鵬程寫的《平常的故事》和《跳出老一套圈子》是好文章。(33)同行的認可并沒有杜鵬程沉浸于自我滿足中,反而是引起了他“在寫作上我們過于單調,許多人大概還沒有意識到這一點”的深刻擔憂,因為他在大量閱讀新聞專業類書籍,對于什么是好的新聞作品已經有了自己的理解。早在1947年9月17日,杜鵬程讀《新聞寫作研究》,那時便對“什么是好作品”有了自己的認識。杜鵬程在日記中寫道,“寫得出事物的本質”和“寫得很真切”的作品是好作品。(34)經過長期新聞實踐的摸索,此次參加總社記者會討論新聞業務,杜鵬程進一步闡述了自己對新聞的看法,認為“新聞寫作要緊的是吻合目前形勢和動態,寫作形式短小精練;過去往往貪多,什么問題都講,什么問題也講不清”(35)。這種理解性的闡述與閱讀《新聞寫作研究》后產生對于“什么是好作品”的理解不謀而合、一以貫之,充分體現出新聞理論在經過實踐后的知識內化。1948年1月29日,《晉察冀日報》刊登了彭真《改造我們的黨報》(36)一文,認為黨報是為人民服務的報紙,新聞從業人員必須具有站在黨和人民的立場上甄別新聞內容的能力,報紙的“文風、語風,都應該服從于上述的政治任務和政治內容與思想”,在語言風格上要切近人民群眾;在工作原則上,對黨報記者的專業能力提出了要求。革命理論起到對個人思想和立場的把握,專業知識則能使得從業人員在從事具體某項工作時擁有工作指南。杜鵬程對馬克思主義新聞專業類書籍的研讀,就體現出這種專業理論與革命實踐的充分融合并發展,是中國共產黨人“功夫到家”的具體表現,是“精通的目的全在于應用”的毛澤東思想方法論的靈活運用。

(4)文學作品類。杜鵬程的文學書單范圍較為豐富,既有國內的文學作品,如解放短篇小說選和巴金、魯迅、趙樹理等作家的作品,又有國外名篇,如革拉特珂夫的《士敏土》、尤利·巴基的《秋天里的春天》以及蘇聯衛國戰爭時的作品等。(37)出于對文學的喜愛,杜鵬程在閱讀大量文學作品的同時鍛煉和提升了自己的文學能力,使新聞報道更加生動出色。文學作品帶給人的精神鼓舞也是巨大的。當杜鵬程傍晚聽戰士們朗讀《鋼鐵是怎樣煉成的》的片段,他感受到槍炮聲翻天覆地的轟鳴,聯想到紅軍戰士、保爾等熟悉的面孔在講述嚴峻的生活真理、人生深邃的意義、戰友崇高的職責。(38)杜鵬程散文隨筆《難忘的書籍》(39)一文中,記述了旅長、旅政治委員、旅參謀長、縱隊司令員等爭相搶閱小說《日日夜夜》的故事。杜鵬程還沒有機會翻閱專門捎給他的書籍,便被上級領導借去閱讀,直到半個月后這本封皮被磨破、帶著“硝煙味、泥土味、汗水味”的《日日夜夜》才到杜鵬程的手中,足見物資條件緊張的戰爭年代,中國共產黨人對于文化的渴求。

在中國共產黨內部普遍表現出對文化知識的渴求,除黨員自身愛好學習的原因外,也與中國共產黨自成立之初就十分重視文化建設、注重營造濃厚的文化學習氛圍分不開。1940年,中共中央《關于發展文化運動的指示》(40)中,就如何在國民黨控制的區域和根據地上開展文化運動,各自提出了針對性意見,其中提到了應該注意團結和聯系“一切不反共”的知識分子,并指出“要把一個印廠的建設看得比建設一個幾萬軍隊還重要。要注意組織報紙刊物書籍的發行工作,要有專門的運輸機構與運輸掩護部隊,要把運輸文化食糧看得比運輸被服彈藥還重要”。延安文藝會議過后,解放區出版物增加數量較多。據統計,“《解放日報》自1943年至1946年間,就發表各類文學作品752篇,美術作品86篇,木刻72幅,音樂作品78首,劇本30多種”(41)。杜鵬程在日記中,就記載過閱讀《文藝雜志》《人物雜志》《戰士文藝》等雜志。(42)上層對于文化學習的重視,帶動了基層的學習氛圍營造。杜鵬程記述部隊學習文化的風氣很盛,“有些戰士發了津貼舍不得花,買成筆記本和筆學習”,有些經濟困難的戰士則因買不起或舍不得用紙筆而“在肚皮上劃字”。(43)在他看來,學習文化是積極生活態度的表現,是“部隊情緒的標志”,“雖然許多人對未來的生活是什么樣子還說不明白”,“各人按自己的意愿在設想……明天和未來”,并且認為這種帶有濃厚學習氛圍的部隊從側面體現著個人對于人生態度和革命前景的樂觀態度和十足信心,是“耀眼和吸引人”。(44)抗日戰爭后期,毛澤東總結黨和軍隊幾十年的文化工作經驗時,得出了一個著名的結論:“沒有文化的軍隊是愚蠢的軍隊,而愚蠢的軍隊是不能戰勝敵人的。”(45)杜鵬程生活中閱讀文學作品和他記述部隊戰士省錢買文化學習用品的實例,是中國共產黨軍隊文化工作的一個生動縮影,有力地駁斥了“共產黨沒有文化,不要文化”(46)的謬論。

(5)報紙類。杜鵬程因其隨軍記者的身份和工作性質,使其更有機會接觸到報紙讀物,而且在杜鵬程的日記中不僅有提到《晉綏通訊》《晉綏日報》《群眾日報》等西北地區的報紙,還有《戰斗報》(福建)、《大眾日報》(山東)、《文匯報》(上海)、《新察哈爾報》(今河北、山西和內蒙古的交界地帶)、《冀南日報》(河北)、《人民日報》(河北)等其他地區的報紙。1948年1月11日,杜鵬程在日記中記載了通過閱讀山東的《大眾日報》,了解到山東土改過程中有成績,與此同時也存在著“右傾錯誤糾正后”產生“左的冒險主義”的情況。(47)在通訊技術不發達的戰爭年代,報紙成為了及時下達黨中央政策和通報各地工作情況的相對有效途徑,閱讀報紙或聽他人讀報也具有相當的思想政治教育意義,可以讓戰士(尤其是文化水平較低的基層干部士兵)接觸到黨的最新的理論方針政策。1949年2月18日,杜鵬程在向澄城縣寺前鎮北棘茨村行軍過程中,就有部隊指導員“讀報講時事,工作甚為活躍”的記載。(48)革命烈士錢毅在日記(49)中也曾記載“召集這里老百姓聽讀報”,讀報內容為一些地區的新聞通訊,“大家興趣很高”。《冀中導報》編輯部也曾就讀者劉子敬來信建議“村里設‘閱報處’來讓識字的人讀報給不識字的人聽”的問題,專門下發社論《具體組織讀報工作》,指示各村安排文教助理員專人負責讀報工作、定期讀報、充分利用廣播臺讀報等,制定出具體辦法。除了獲取訊息,杜鵬程閱讀報紙還有學習借鑒同行記者的目的,并且可以給自己的新聞寫作提供思考。1947年4月14日,記到《新察哈爾報》有關于干部“享受、享樂”的文章,因而聯想到現實中存在的“工農出身的干部很容易腐化”的例子,引起了杜鵬程“這難道不可避免?”的思考。(50)

報紙能為基層帶去最新資訊,能幫助杜鵬程等基層記者在內部通訊不發達的情況下了解戰局形勢,也是黨中央和基層互通的一條“雙向快車道”。1942年3月16日,《中共中央宣傳部為改造黨報的通知》(51)指明“報紙是黨的宣傳鼓動工作最有力的工具”,甚至將“把報紙辦好”認為是“黨的一個中心工作”。1942年9月9日,中共中央西北局通過《關于〈解放日報〉工作問題的決定》(52)。《決定》“責成各級黨部在黨內進行關于黨報的教育工作”,認為“經常看黨報,幫助黨報的發行及組織黨報的通訊工作,則是每個黨員所應當努力的責任”,并且明確“今后,凡在《解放日報》上發表的社論,黨和邊區政府的決議、指示、法令等以及中央或西北中央局負責同志發表的談話或文章,各級黨的領導機關應即分別在黨員干部中組織研究,并討論執行,不得借口沒有接到黨的直接通知而置之不理”。凡此種種,皆表明紙媒作為黨聯系群眾的工具而備受我黨的重視,然而在部分基層地區,鑒于基層干部的個人眼界和艱苦的物質條件所限,報紙工作往往不被重視,這種情況在某些基層地區是相對突出的。1947年6月22日,杜鵬程前往旅部宣傳科開會,日記中就記載有記者同事因為旅的領導不重視報紙工作而表現出“很灰心”。(53)杜鵬程則對于類似問題的出現表示理解,認為“戰事這么緊急,做文化政治工作,遇到此情況并不為奇”。實則不僅是部分基層領導不重視新聞工作,而且身為記者的杜鵬程在剛從事新聞工作時也表達過對報紙工作的抵觸。1947年3 月26日,杜鵬程剛從事新聞工作時,曾與記者朋友談及將來想要辦一種有特色的雜志,將辦雜志看作是一件“理想的工作”,反而認為“辦報太單調”。(54)從杜鵬程剛從事新聞工作時沒有意識到辦報的重要性,到后來逐漸在新聞實踐中認識到了報紙具有的重要作用,并且能夠廣泛地閱讀報紙來獲取訊息并吸收借鑒寫作長處,既是印證了報紙具有重要作用這一不爭的事實,也體現出杜鵬程能夠盡快調整自己以適應本職工作、對革命事業的負責態度,體現出杜鵬程善于學習、熱愛學習的突出品格。

三、隨軍記者的閱讀思考與思想升華

在杜鵬程《戰爭日記》記載中,其閱讀感悟篇幅較大。可以為幾個方面,分別是關于國家和民族命運的思考、對中國共產黨軍隊建設的思考、關于自身業務的思考、對自己思想和狀態的檢討反思、關于青少年或知識分子等特定群體的思考。

(1)關于政治立場、政治期望與革命的思考。杜鵬程對于時局有一個基本的清楚認知,政治立場堅定。中國共產黨始終堅持為人民服務的宗旨,深得民心,最終定會領導中國人民推翻國民黨的反動統治,取得最后的勝利。“人民于水火中,讓人心痛。我軍深得民心,勝利在握。”(55)在得知傅作義率部起義、北平和平解放后,杜鵬程發出了“一個舊時代將要結束,新的時代將要開始”的感慨,希望“歷史應該加快步伐”,盡快迎來民族解放的一天,因為“我們這個民族在黑暗中生活得過于長久了”(56)。這是他的家國情懷在本人記載中的表現。

杜鵬程在閱讀書籍文章后,也對于革命有了更多深入的理解。就農民問題而言,杜鵬程在閱讀過后深入思考,并將思考帶入到了現實生活。以杜鵬程思考農民戰爭為例,他在1947年5月3日讀罷人物雜志上的文章《論黃巢》后,引起了對歷史上幾次農民起義(黃巢、李自成)失敗原因的思考,認為農民起義的短期勝利“獲得在城市中的權力”,使得“封建統治者積累了四方的貢賦”,過上“奢靡豪華的生活”,使得原本“質樸的農民”“不免目眩神迷”,從而“組織松懈,意志渙散等弱點就發展起來”,最終“退化變質”,成為“歷史屢次重復的慘痛的教訓”。(57)杜鵬程的思考與后來毛澤東同志提出的“兩個務必”防止黨的變質具有內在聯系。杜鵬程在讀書中引起的思考,使得后期杜鵬程也更加多地關注類似問題。1947年6月4日,杜鵬程在總結隴東工作時,就著重注意干部腐化問題,“不少干部做生意,販黑貨,謀劃發財,腐化”。(58)根據杜鵬程在日記的相關內容記載,反映出中國共產黨人勇于批評與自我批評的偉大革命精神,是中國共產黨能夠始終保持先進性與純潔性的體現。

(2)關于軍隊建設的思考。杜鵬程的日記中記述因“軍隊管理中能否打人”的問題與一個指導員“爭得臉紅脖子粗”。(59)指導員認為“部隊有時非打解決不了問題”,甚至說“毛主席來也沒辦法”;杜鵬程則認為“改造一個人的意識,是比拿下一個山頭困難、復雜、曲折,辛苦得多”,應堅持黨的軍隊管理準則,以身作則,在思想層面對士兵進行教育,而打人不利于部隊內部的團結,影響革命感情,不利于軍隊建設。(60)杜鵬程暗下決心,計劃“將用形象、用文章將新領導方法和經驗,理想的培養方式介紹出來”(61)。杜鵬程即使沒有處在領導干部行列,也時刻關注軍隊建設問題。通過閱讀,杜鵬程更加深化了對軍隊建設理解的思考,包括軍民關系、干部培養、俘虜改造等軍隊工作的方方面面,甚至是涉及到軍隊經濟腐敗的思考。1947年6月23日,杜鵬程通過《戰斗報》了解到賀龍發動的“反貪污反浪費運動”的報道,意識到當時存在的“因為搞錢,過去是生死患難的同志,現在有錢的和有錢的說得來”的現象,這其實體現了黨內部分同志在面對資本腐蝕時的階級意識模糊、思想認識墮落、官僚主義蔓延,出現了享樂思想抬頭、對革命厭倦等問題,“一再證明經得起殘酷戰斗,卻經不起和平腐蝕”,表明“非無產階級的意識,反映到我們隊伍里來”,深化了杜鵬程對于部隊應該堅持黨的領導和監督的認識。(62)

(3)關于新聞業務的思考。前文所敘,杜鵬程早期在新聞工作方面的基礎較薄弱,因此有意閱讀新聞理論方面的專業書籍。閱讀專業資料的過程,其實也是學習與反思自身新聞業務的過程。一方面是關于“學習”的體悟,是知識性能力增長的過程。他從身份剛轉變為記者時的茫然無措、找不到寫作點,到后來閱讀托爾斯泰和《新聞寫作研究》后,對于什么是“好作品”有了更成熟的見解:好作品就是“寫得出事物的本質,寫得很真切”。他對于新聞作品概念的理解能力和新聞理論水平逐步提升。(63)另一方面是關于“反思”的體悟,其表現在杜鵬程對自身新聞能力和工作效率的反思。在新聞能力方面的反思,并非指其水平很低,而是體現的是杜鵬程對于自身新聞業務的能力具有很高的要求。1948年6月1日,接到新聞總部要求記者回社整頓思想的通知,杜鵬程便反思自己“在這個戰爭中我貢獻太少”,閱讀完《新聞業務》之后,更加清楚地了解自己的不足尤其體現在“對政策學習很不夠”。在工作效率方面的反思,也是自身嚴要求的體現。(64)杜鵬程在閱讀《日日夜夜》《恐懼與無畏》后,聯想到自己多日沒有寫出什么作品,工作效率不高,“不禁心情震動”,尤其是跟“人家反映戰爭的東西接二連三寫出來”做對比,杜鵬程反思“我在這樣偉大而艱苦的斗爭中寫了什么?”用了“不勝焦急,不勝慚愧”來表達自己的心情。(65)1939年,毛澤東同志在延安在職干部教育動員大會上的講話指出:“我們隊伍里邊有一種恐慌,不是經濟恐慌,也不是政治恐慌,而是本領恐慌。”(66)杜鵬程在閱讀新聞專業類文章的同時,增長專業才干、夯實專業基礎、提高專業本領,反思自己的工作效率同時起到鞭策作用,在學習中克服“本領恐慌”。

(4)對自己思想和狀態的檢討反思。在思想反思方面,杜鵬程在閱讀的過程中聯系現實,檢討自己的思想不足。在1947年12月29日,杜鵬程閱讀臧克家《十年詩選》序文后就對自身思想的檢討。(67)經考證,《十年詩選》的序文應為臧克家所著《我的詩生活》,文章第三章“感情的野馬”提到濟南中學時代生活在黑暗反動統治和閱讀先進書籍的狀態下,“心里有一種說不出的感情”,使臧克家感到“苦惱”,“有時激昂,有時沉淪”,有時笑,有時想大哭一場,情感狀態不穩定。杜鵬程因而也反思自己經歷過激烈的群眾運動、辛酸生涯、戰爭的艱難和恐怖,“極敏感地感受著生活中的一切”,同時杜鵬程“深知我的缺點”,反思自己在情感上的“敏感易動多變”。(68)在工作狀態方面,杜鵬程多次提到自己的視野太窄,無法盡可能多地記錄事件,但是他在日記中記載“想盡力把戰爭中見過的人和事,內部的也好,敵人的也好,記錄下來,不能放過生活所施于我的”。(69)帶著這種對于思想狀態的反思,杜鵬程在1947年5月8日閱讀了美國著名記者斯諾的《西行漫記》。杜鵬程仔細思考這本書“在美國很受歡迎”的原因,為什么“在我們生活中這是多么平常”的事情,斯諾作為一個外人卻能寫出來,“ 我們卻寫不出來”。(70)這就啟示杜鵬程要更多地留心生活中小事,“我們”每天生活于此,并且是親身經歷者,有更多深刻的體會和感悟,而且更有機會發現更多的事情,因此只要多留心生活中的小事,便有希望同斯諾一樣寫出受歡迎的作品。 同日的日記中,杜鵬程便說“要下決心寫這么一部書——《被剝奪了靈魂者》”,因為他留心到俘虜兵張承智的個人經歷這件小事。張承智自述剛當電視臺臺長時,因為不愿意貪污受賄,被人譏笑為是“瓜娃”,后來“他也扣空名字搞貪污,以后就什么也學會了”。在杜鵬程的觀念里,俘虜兵中“多數均未喪失廉恥和正義感”,盡管他們曾經也是“熱情的青年,富于理想的正義者”,只不過因為是“在舊社會生活,為出路,為升官發財,為私欲,為惡劣的社會所吞掉”,被舊社會同化。(71)通過國民黨內部大環境下腐蝕墮落人性這一件當時習以為常的事情,杜鵬程卻能受到《西行漫記》的啟發,深刻挖掘其深層次原因。

(5)關于知識分子特定群體的思考。作為一名知識分子,杜鵬程留意到知識分子群體的精神狀態,特別是在與人交談中都經常有涉及到類似關于知識分子等群體的記述。特別是對知識分子群體特征的思考,杜鵬程很早就有自己深入的見解。1947年4月17日杜鵬程與眾人探討延安知識分子的情況。杜鵬程在日記中談及,延安的部分知識分子覺著“太陽下太強烈,黑暗中忍受不了,因此只有在月光下徘徊”。(72)杜鵬程認為這反映到現實,就是部分知識分子“不滿國民黨的黑暗,可是又不能全心全意地甘作一個細胞,融于整體進行卓絕的斗爭”的狀態,表現為“滿腹牢騷,心里苦悶,甚至于自棄狂放,生活反常”,與國統區“不滿國民黨而自暴自棄,又不甘屈服淫威,招致莫大精神痛苦”的知識分子有相同點,又有所區分。(73)相同點是知識分子在精神上都存在困擾,不過造成這種困擾的原因又是不同的。國統區知識分子則是因為只能看到社會的黑暗,只不過苦于沒有正確思想指引,讓他們感到對于黑暗現實的無能為力而產生的深深絕望;解放區的部分知識分子則主要是因為未能端正革命態度,缺乏堅定的革命意志,不能全身心投入革命運動,杜鵬程將其概括為不能“放下架子”。1947年12月29日,杜鵬程撿到一本日記,日記主人記述了因家中富有被斗爭而產生對共產黨的埋怨、恨共產黨破壞了他和平“甜蜜的生活”,矛盾的是又看到當政人員貪污腐敗、看到窮人可憐,“充滿了矛盾和痛苦”。杜鵬程認為此人“一方面他對共產黨不滿,又不滿當今的社會,有時他同情革命,但在政治觀點上又是錯誤的,把當前一切不良現象和蔣介石及整個統治聯系不起來”。(74)

一方面,以讀者閱讀情況為研究視角的闡述往往是歷史考究中容易被忽略的領域,也是富有挑戰性的工作。李金錚曾以《晉察冀日報》的讀者閱讀情況為中心進行過實證分析,一方面指出,從反映報紙的創辦過程、編輯隊伍、欄目設置、刊載內容、辦報思想和社會影響等方面為主要內容的傳統報紙研究方法,忽略了站在讀者的立場進行闡述。進而強調“事實上,一份報紙能否產生社會影響,能否實現報紙或報紙領導者所希望達到的目標,沒有讀者的閱讀是難以想象的。報紙如此,刊物、著作、文件、報告等也是如此”(75)。限制歷史學中讀者接受視域研究的主要瓶頸在于讀者閱讀過程的資料記錄太少、留存太少,進而導致了目前學界少有成熟的閱讀史專門著作。另一方面,無論是個人成就的取得還是人物思想的源流,都與閱讀有著千絲萬縷的聯系。對于閱讀史的挖掘,日記是最真切、最原始的一手資料。加上日記具有私密性的特點,在日記中抒發的閱讀體悟又是最為直接和原始的。楊東在《日記所見八路軍基層干部的個人閱讀史》中認為:“閱讀行為本身具有明顯的個人主觀色彩。但面對嚴峻的民族危機,八路軍的閱讀很大程度上是集體行為,由此體現的閱讀觀念和閱讀思維,均帶有明顯的時代烙印。這種集體行為對于凝聚抗戰意志、匯聚集體力量自然有著顯著的作用。盡管他們的文化水平總體上較低,卻有著的極高的政治認知水平。”(76)通過梳理杜鵬程在日記中展示的閱讀線索和閱讀感悟,分析其閱讀側重點和深層思維活動,不難領略的是,杜鵬程作為一名共產黨員具有的堅定理想信念,面對國家民族危亡時的擔憂、對提高做好本職工作能力的急切、關于自身思想的時刻檢討,體現出的是杜鵬程憂國憂民、精益進取、理想堅定的革命軍人品質。

四、日記所見隨軍記者日常閱讀的特點

(1)閱讀與實際相結合。“讀書是學習,使用也是學習,而且是更為重要的學習。”(77)毛澤東提倡學用結合,主張經世致用,通過書本與實際相結合來深化認知。整風運動時,杜鵬程學習過毛澤東文章中感性知識和理性知識,但那時不能很好的理解,隨著自身長期的讀書積累和社會實踐,杜鵬程才終于意識到,“千辛萬苦有了些經歷,才領會一點事理。然后再讀書你會恍然大悟,才真正了解到人家講的意思”。(78)杜鵬程在讀書過程中深諳此道理,常常說“書,這是促使人走上理智的階梯,它會使人正視生活,鼓舞人的斗爭意志,給人以知識與生活樂趣”(79),時常將書中的人物與現實中的人物相對應,借以更深刻地理解書中人物所刻畫的情感。《毀滅》是蘇聯作家法捷耶夫所著的反映1919年遠東南烏蘇里邊區游擊隊斗爭生活的小說。杜鵬程對此書十分喜愛,在行軍之時經常抽空閱讀,仔細體會書中對于革命戰士形象的刻畫描繪,并將其中的英雄人物與現實中的革命戰士相對比。諸如1947年3月10日行軍途中,杜鵬程遇到了理發員李志成。李志成在長征時期是電話員,主要負責電話的安裝和后置工作。在某次拉電線過程中遇到了“實在拉不過去”的困難,由于聽信了老鄉“要給河神請愿”的迷信言論而被參謀長大罵。他一面干活一面重復著參謀長的罵詞,顯得格外“調皮而有特點”。杜鵬程對李志成的評價為“愛吃,常往伙食房里鉆,常違犯群眾紀律”,“調皮好玩,不愛學習不愛動腦子”,并用《毀滅》中“良善”的木羅式加來形容他。(80)除此之外,杜鵬程還用木羅式加形容因犯群眾紀律被撤職的通訊員三牛:“他很愛部隊,非常可靠。”(81)在接待十二團時,面對開小差、經不起鍛煉的青年干事,杜鵬程立刻聯想到了《毀滅》中的“美諦克”,直言“這個人物寫得很成功,這樣的人很有代表性”。(82)

除了人物對比,在生活實際上杜鵬程也將書本與現實聯系起來。在閱讀《士敏土》一書中,杜鵬程始終將革命戰爭中的事實與書中的故事情節作比較。1947年4月4日,杜鵬程初讀《士敏土》,在閱讀到兄弟相殘的情節時,立即聯想到兩個事例,一是杜聿明和其親姑表在黃埔學習后分道揚鑣,二是胡宗南手下一個營長被其親哥哥俘虜的戲劇性事實。他感慨道,“真的在時代大變遷中有多少戲劇性的題材”(83)。在同年6月1日,杜鵬程閱讀《戰后下午六點鐘》《俄羅斯人》等蘇聯作家的好作品,聯想到之前聽到的“戰士英勇沖鋒, 一口氣跑二十里累得吐血,但他怕不讓他參加沖鋒而不告訴任何人”的故事。(84)

杜鵬程還善于用閱讀積累的知識儲備來描繪行軍時所遇之景象,善于借用文學經典來抒發情感。1947年11月16日,杜鵬程所在部隊從運城北穿過,臨近中條山。遠處是高聳入云的中條山,腳下是“像是從萬丈絕壁開鑿出來的,約有十幾里”的“之”字形石路。杜鵬程一面“一步一滴汗”艱難地走著,一面背誦曹操的《苦寒行》,“北上太行山,艱哉何巍巍!羊腸阪詰屈,車輪為之摧。樹木何蕭瑟,北風聲正悲!熊羆對我蹲,虎豹夾路啼。溪谷少人民,雪落何霏霏!延頸長嘆息,遠行多所懷”,并由詩聯想到1941年國民黨和日軍的中條山之戰,杜鵬程不禁感慨道,“多少人做了腐敗無能政府(筆者注:指國民黨政府)的犧牲品,”言語間充斥著對國民黨政府無能的憤怒和鄙夷,卻又無可奈何。(85)

(2)閱讀中提升自身。杜鵬程“對知識的饑渴不比饑餓好多少”(86),“從未放松過讀書求知”(87),總是連日連夜地擠時間搶讀,用以提高自身的文化素養。在讀克勞什維茲的《戰爭論》時,杜鵬程對其中論情感等方面“頗覺有味”,決定“以后需讀心理學書”,“需修學問,加強涵養”。(88)在閱讀之余,杜鵬程也時常反思自己,為什么“人家反映戰爭的東西接二連三寫出來,我在這樣偉大而艱苦的斗爭中寫了什么?”心中“不勝焦急,不勝慚愧”。(89)

閱讀帶給杜鵬程不僅是知識上的增長,也是思想境界上的提升。1947年初,杜鵬程在黨組織的安排下前往《邊區群眾報》就職。杜鵬程作為一個報業的新人,文章結構和筆法還不能很好的適應報社的需要。他便時常閱讀其他報紙,學習如何將寫文章的筆變成寫新聞的筆。杜鵬程在閱讀《新察哈爾報》合訂本時,夸贊“思想漫談”一欄很好,對于其中談到的干部“享受、享樂的文章感受頗深。他不禁深思:真的工農出身的干部很容易腐化因貪污而脫離革命的亦不少。(90)杜鵬程在閱讀過程中產生了心靈的思考,思考部分干部在多年艱苦中—見富裕的物質生活,便為之陶醉,這難道是一種必然現象嗎?帶著這個問題,杜鵬程在翻看了大量的報紙,意識到現在的情況是“歷史在我們面前提出的任務,我們需要花費很多人力物力去改造這些人”(91),才能取得革命的最終成功。

隨著解放戰爭的勝利,杜鵬程所在部隊在黨中央的部署下前往新疆處理少數民族問題。在延安時期,杜鵬程對思想整風運動理解不夠深入,沒有深刻理解整風之內涵和意義,以至于“看見這類書就頭痛”,而現在再次翻閱此書,突然感到“每一句都閃爍著思想光輝,甚至于一個簡單的道理,都用了很多痛苦的經驗才學懂了它”(92)。其實,早在1947年年中,杜鵬程就隱約認識到了自己“思想中確有不少毛病”,“在這個戰爭中貢獻太少了”(93)。在看了《新聞業務》后,“更感覺不對頭,尤其對政策學習很不夠”,便加大了對黨的政策文件的學習。同時,隨著對整風系列文件等理論著作的深入學習,杜鵬程的理論高度也有所提升。他將“肯思索,永不疲乏地追求進步,以自己實際經驗體會和研究馬克思主義”的革命者比作“一點一點采集有益的東西豐富著自己”的“小鳥和蜜蜂”,并稱“這就是我們進步的動力”。他對剛剛開始的新的生活充滿激情,“準備用出平生的氣力為我們自己的國家作出一些成績來”(94)。杜鵬程在思想上的進步也很好地體現出閱讀能夠提升思想認識的重要作用。

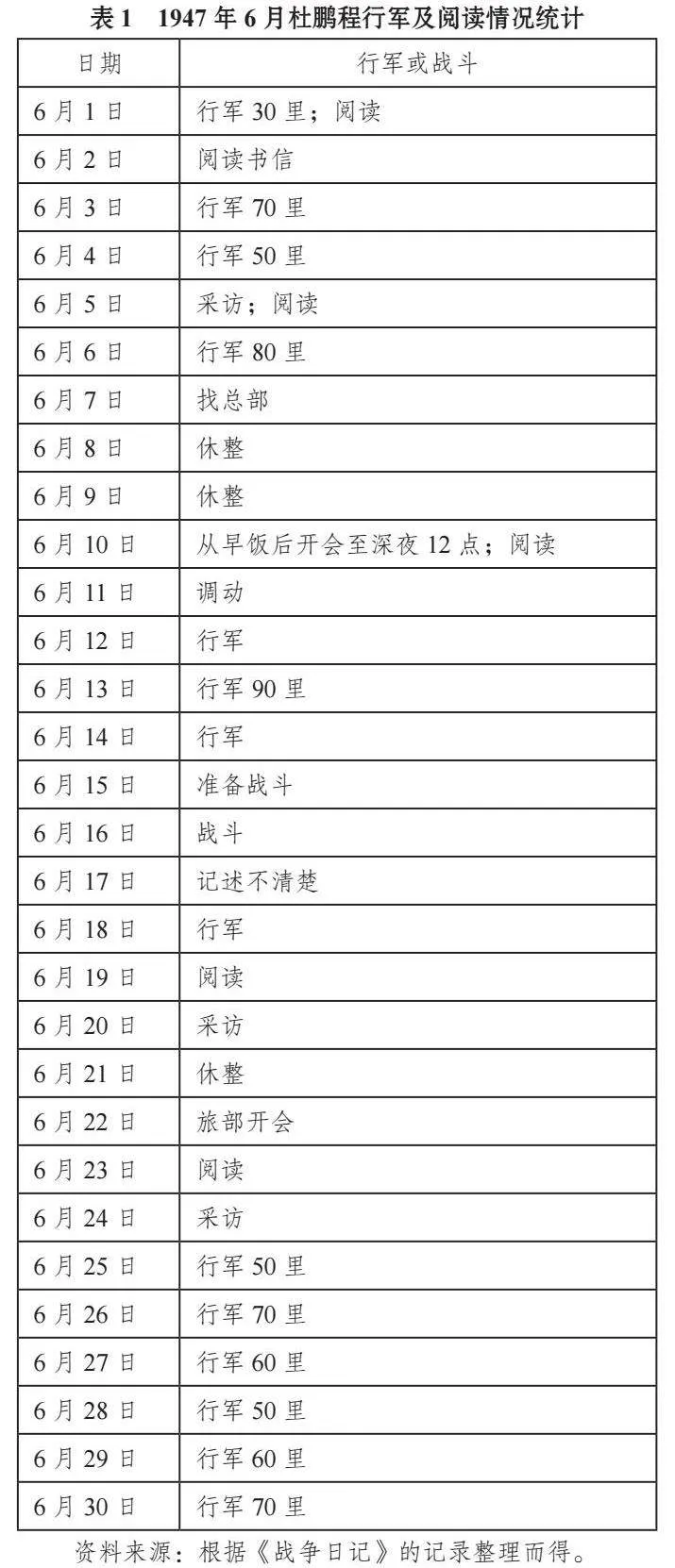

(3)閱讀時間緊張。戰爭狀態下,頻繁的行軍和戰斗成為生活的常態,使得杜鵬程其實很難擁有相對安靜的學習環境與相對固定的學習地點,這種客觀情況其實極不利于閱讀學習的開展。經統計,杜鵬程1947年6月份的日記中記載的閱讀天數較少,僅有4天記述有閱讀活動。但這要與其所處的時間背景相協調來看,1947年6月份杜鵬程所跟隨部隊處在頻繁的作戰和調動狀態,休整時間較少,因而能夠閱讀的機會也較少。在此,以6月份為例,對其跟隨部隊的行軍與戰斗情況做一下統計,見表1:

經統計,杜鵬程在6月份中有18天明確的遠距離行軍的記載,其中有確切行軍里程的記載累計就達到680里,平均每天行軍至少23里路。特殊時期,頻繁的調動行軍及其他任務使得基層戰士閱讀的時間被大量壓縮,而且涉及到長途遠距離行軍使得紙質讀物不宜攜帶。

在行軍頻繁和戰斗任務沉重的情況下,杜鵬程的閱讀就呈現出了零碎化、片段性的特點。1947年4月4日第一次有杜鵬程讀《士敏土》的記載(95),4月5日又明確“抽空讀《士敏土》”(96),直到4月17日才最終顯示“這幾天擠時間看完《士敏土》”(97);1947年5月9日,杜鵬程在表現閱讀活動時表述為“利用時間看了《呂梁英雄傳》”(98);1948年9月30日,因連日秋雨妨礙了部隊出發,因此杜鵬程利用“下雨無事”的間隙,“抓緊時間讀書學習”(99) ……凡此種種皆充分說明這一時期閱讀時間和機會的寶貴。正如杜鵬程所說,“每打開座縣城,我總要找些書,連日連夜地擠時間搶讀”,繁重的工作使得杜鵬程不禁感慨和懷念在延安學習的歲月,“想起在延安時,那時讀書,還學英語、世界語,已能達到閱讀的程度。那時條件苦,現在想起,能有這樣的學習時間,多么可貴”(100)。

(4)書籍獲取及保存難度高。在戰爭年代,讀書其實是一件比較奢侈的事情,其中一個突出的原因就是書籍的獲取以及保存難度高。通過杜鵬程日記的相關記載,主要表現在兩個方面。一是,頻繁的行軍導致書籍丟失或損壞嚴重。1947年3月12日,在轉移之前,杜鵬程外出執行任務后回來發現,戰友們幫他把東西都掩埋好了,“我所有的東西同志們均替我埋起來”(101)。1947年3月26日,也記述了戰友們在轉移之前“埋東西的埋東西”(102)。著名文藝理論家何洛在回憶文章《書》中,回憶“每當敵人要來掃蕩的時候,我們或是把這幾口箱子埋在土里堅壁,或是把它馱在牲口上行軍”(103),但這免不了會被炸彈燒毀、被敵人發現破壞。二是,紙張落后導致書籍不易攜帶。杜鵬程記載過需要搬家的時候會將書籍用布裹起來縫好,因而在行軍過程中身上背負幾十斤的行李便是常有的事情。那時的書籍并不像今天這樣輕便,由于解放區在國民黨的封鎖下缺少馬尾、簾子、竹片等原材料,沒有辦法生產輕薄的紙張,導致書籍的較厚和較大。為了克服邊區沒有紙用的尷尬局面,延安造紙廠的工人克服重重難關,最終制作出聞名一時的“馬蘭紙”。此外,還有質量更差的麥秸紙、玉米皮紙、蒲草紙、梭草紙也是主要印刷用紙。以“馬蘭紙”為例,粗糙厚重且不結實是其突出特點。革命老人謝覺哉在詩作《延安行》也曾描述過馬蘭紙的粗糙,“馬蘭紙雖粗,印出馬列篇。清涼萬佛洞,印刷很安全。”杜鵬程在回憶文章《難忘的書籍》中曾用中篇小說《鐵流》作為例子,說“我們現在印的裝幀講究的《鐵流》,看起來不過是個中篇小說的規模。而當年在延安用挺厚的馬蘭紙印的《鐵流》比一塊磚還厚”。(104)正因為紙質資料重且占地方,因而在行軍中是“邊行軍邊讀書,有的書是看一頁,撕一頁,以減輕負擔”(105)。

五、余論

“重視學習”是中國共產黨能夠在一次次艱難困苦中取得最終勝利的重要原因,是中國共產黨不斷發展壯大的源泉匯流,是中國共產黨不同于其他政黨的突出表現。中國共產黨對于加強學習做了兩方面努力。一方面,延安時期,毛澤東同志總結建黨初期、大革命時期中國共產黨所犯的“或左或右”的錯誤的經驗教訓,意識到必須要對革命理論、歷史知識和實際運動有一個全面和深入的了解,不能走入將理論作為教條的歧途,強調要加強學習,并且是“不自滿”的學習,最終“要學會把馬克思列寧主義的理論應用于中國的具體的環境”(106)。這主要是強調要在學習深度上下功夫。另一方面,為保持學習成效的鞏固,1939年5月,毛澤東同志在延安在職干部教育動員大會上指出:“全黨的同志,研究學問,大家都要學到底,都要進入這個無期大學。”(107)學習是長期的過程,是持續發力的過程,進入“無期大學”學習,體現出的是中國共產黨對于以學習求進步的不懈追求。中國共產黨在“學習”方面實現了“深度”和“廣度”兩個維度的持續推進。在物資匱乏和人員緊張的戰爭年代,中國共產黨依靠在全黨范圍內號召閱讀作為開展學習工作的重要依托。1940年10月20日,中共中央宣傳部下發《關于提高延安在職干部教育質量的決定》,就如何提高學習的質量,指出“學習干部必須養成細心閱讀和獨立思考問題的習慣”(108)。1935年,時在抗大政治部工作的穰明德曾在《人民日報》發表回憶文章《毛澤東同志要求我們多讀書》(109),內中就記述了毛澤東同志要求大家多讀書、廣泛讀書的實例。

杜鵬程日記記述的解放戰爭時期的個人閱讀實踐,是新民主主義革命時期中國共產黨基層干部閱讀圖景的代表,體現出中國共產黨重視學習的優良傳統,對此深入挖掘有助于我們今天以史為鑒,為今天建設學習型黨組織提供歷史經驗。在加快構建新發展格局、推動高質量發展的新時代征程上,中國式現代化偉大躍升的實現更需要眾多黨的基層干部的不懈努力。基層干部更應該學習杜鵬程等老一輩革命家熱愛學習、善于反思、勤于鉆研的學習態度,在繁雜緊迫的工作中提升思想認識、專業知識和革命斗志,以時不我待的學習緊迫感加強閱讀學習,在自覺學習中實現自我革命、自我教育、自我提升。

注釋:

(1) 中華民族解放先鋒隊(簡稱民先隊),它是中國共產黨領導下的抗日民主先進青年的群眾組織。在1935年的“一·二九”運動中,平、津學生南下擴大宣傳團的“中國青年救亡先鋒隊”和“民族解放先鋒隊”于1936年2月1日在北京“師大”開會,決定合并為“中華民族解放先鋒隊”,總部設在北平。接著,天津、武漢、廣州、成都、鄭州等地,相繼成立了“民先隊”組織。 (翟耀主編:《新安革命史》河南人民出版社1993年版,第79頁)。

(2) 魯迅師范學院在1937年2月成立于延安。周揚兼任校長,董純才任副校長。

(3) 杜鵬程在1947年3月正式報到,成為一名新聞記者;1954年6月離開新聞系統,進入作協從事專職文學創作。目前公開出版的是杜鵬程1947年3月至1949年12月的日記,這段時間的日記未曾有一日間斷記述。

(4) 參見周良書、柴玉振:《日記里的新四軍整風——以〈賴傳珠將軍日記〉為觀察中心》,《安徽史學》2023年第1期。

(5)(11)(76) 楊東、李宇軒:《日記所見八路軍基層干部的個人閱讀史》,《民國檔案》2021年第3期。

(6) 金伯文:《閱讀的力量:探索中共革命理論的閱讀與接受史》,《黨史研究與教學》2022年第5期。

(7) 相關研究還可參見:李丹:《從閱讀史的角度考察〈解放日報〉改版后與讀者的關系》,《新聞記者》2022年第8期;袁雪:《經典文獻閱讀史:馬克思主義傳播研究的另一種視角》,《北京印刷學院學報》2022年第4期;張睿、馬陽:《閱讀史視域下蘇區時期“群眾辦報”實踐》,《青年記者》2022年第8期;李金錚:《讀者與報紙、黨政軍的聯動:〈晉察冀日報〉的閱讀史》,《近代史研究》2018年第4期;張新強:《馬克思主義著作在中國的出版、流通與閱讀(1927—1937)》,中共中央黨校2015年博士學位論文等。

(8) 參見徐中遠:《毛澤東晚年讀書紀實》,中央文獻出版社2012年版,第465頁。

(9) 中共中央政策研究室黨建研究局編:《老一輩革命家論黨的建設》第2卷,黨建讀物出版社2001年版,第511—523頁。

(10)(13)(15)(16)(17)(18)(19)(22)(27)(28)(33)(34)(35)(43)(44)(47)(48)(50)(53)(54)(55)(56)(57)(58)(59)(60)(61)(62)(63)(64)(65)(67)(68)(69)(70)(71)(72)(73)(74)(78)(79)(80)(81)(82)(83)(84)(85)(86)(87)(88)(89)(90)(91)(92)(93)(94)(95)(96)(97)(98)(99)(100)(101)(102) 杜鵬程:《戰爭日記》,解放軍文藝出版社1998年版,第419、379、33、158、526、33、206、16、193、4、359、119、360、419、419、186、391、26、66、15、213、382、43、54、75、76、76、68、119、255、124、173、173—174、28—29、40、40、29、29、174、386、85、7、293、467、22、52、152—153、317、4、116、124、26、40、526、255、527、22、22、28、40、317、317、8、16頁。

(12)(23)(30)(38)(39)(104)(105) 《杜鵬程文集》第3卷,陜西人民出版社1993年版,第603、598、339、254、255—256、252、78頁。

(14) 閱讀《中國革命戰爭的戰略問題》的記錄出現在1947年4月27日及1947年4月28日,其中1947年4月28日中記述為“反復讀”;閱讀《湖南農民運動考察報告》的記錄出現在1947年11月27日。參見杜鵬程:《戰爭日記》,解放軍文藝出版社1998年版,第33、158頁。

(20) 繆海稜:《記延安時期毛主席幾次難忘的教誨》,中共中央文獻研究室《緬懷毛澤東》編輯組編:《緬懷毛澤東》(下),中央文獻出版社1993年版,第404—405頁。

(21) 《劉少奇選集》上卷,人民出版社2018年版,第396—407頁。

(24) 姓名為音譯,應為蘇聯著名軍事理論家克勞塞維茨,在此尊重杜鵬程日記原稿,未作修改,特此說明。

(25) 中共中央黨史研究室編:《中共黨史資料》第41輯,中共黨史出版社1992年版,第17頁。

(26) 《建國以來毛澤東軍事文稿》,中央文獻出版社2010年版,第108頁。

(29) 丁玲在延安負責創辦《解放日報·文藝副刊》,杜鵬程曾因為投稿的事情去請教過丁玲。具體參見杜鵬程:《杜鵬程文集》第3卷,陜西人民出版社1993年版,第577頁。

(31) 1947年9月17日閱讀《新聞寫作研究》,1948年6月1日閱讀《新聞業務》,參見杜鵬程:《戰爭日記》,解放軍文藝出版社1997年版,第119、255頁。

(32) 中國人民大學新聞系新聞理論教研室編:《新聞理論簡明教程參考資料》,中央廣播電視大學出版社1986年版,第90—101頁。

(36) 中國社會科學院新聞研究所編:《中國共產黨新聞工作文件匯編》(下),新華出版社1980年版,第230—232頁。

(37) 1947年4月4日、4月5日和4月17日閱讀《士敏土》,1947年11月14日閱讀《秋天里的春天》,1947年12月1日閱讀蘇聯衛國戰爭時的作品《勇敢的人們》。參見杜鵬程:《戰爭日記》,解放軍文藝出版社1998年版,第22、28、151、160頁。

(40) 中共中央宣傳部辦公廳、中央檔案館編研部編:《中國共產黨宣傳工作文獻選編(1937—1949)》,學習出版社1996年版,第161—162頁。

(41) 張明生、郭林主編:《延安文藝與先進文化建設研究——“紀念毛澤東同志(講話)發表60周年研討會”論文集》,陜西人民出版社2003年版,第168頁。

(42) 1947年7月8日閱讀《文藝雜志》,1948年9月5日閱讀《戰士文藝》,1949年8月8日閱讀《人物雜志》。參見杜鵬程:《戰爭日記》,解放軍文藝出版社1998年版,第82、306、478頁。

(45) 《毛澤東文藝論集》,中央文獻出版社2002年版,第110頁。

(46) 國民黨常以“沒有文化”“鄉巴佬”“泥腿子”等污蔑性語言攻擊中國共產黨。此處表述出自1950年3月,曾任中共中央宣傳部副部長、文化部副部長的周揚在燕京大學發表名為《怎樣批判舊文學》的演講。

(49) 陳允豪、錢瓔、錢小惠編:《錢毅的書》,生活·讀書·新知三聯書店1980年版,第304頁。

(51)(52) 趙生明:《新中國出版發行事業的搖籃》,太白文藝出版社2017年版,第252、257頁。

(66)(107) 《毛澤東文集》第2卷,人民出版社1993年版,第176—186、185頁。

(75) 李金錚:《讀者與報紙、黨政軍的聯動:〈晉察冀日報〉的閱讀史》,《近代史研究》2018年第4期。

(77) 《毛澤東同志論教育工作》,人民教育出版社1992年版,第13頁。

(103) 中國人民大學高等教育研究室、中國人民大學校史編寫組:《血與火的洗禮:從陜北公學到華北大學回憶錄》第1卷,中國人民大學出版社2007年版,第367頁。

(106) 《毛澤東選集》第2卷,人民出版社1991年版,第534頁。

(108) 中共中央黨史研究室第一研究部譯:《聯共(布)、共產國際與抗日戰爭時期的中國共產黨(1937—1943.5)》第21卷,中共黨史出版社2020年版,第157—159頁。

(109) 1937年,穰明德在抗大政治部工作,當時毛澤東同志是抗大校務委員會主席。穰明德便是在毛澤東同志的直接領導下工作,有接觸到毛澤東同志的機會。穰明德:《毛澤東同志要求我們多讀書》,《人民日報》1983年12月14日。

作者簡介:董劭偉,東北大學秦皇島分校馬克思主義學院教授,河北秦皇島,066000;高起,東北大學馬克思主義學院,遼寧沈陽,110819。

(責任編輯 劉曉慧)