人口職住分離問題研究

摘要:人口職住平衡與居民生活品質和社會效率息息相關,是城市綜合實力的體現。以人口職住平衡為視角,對深圳人口就業與居住相關數據進行研究,認為深圳人口空間分布呈現“南密北疏、西密東疏”特征,福田區人口密度最高,寶安、龍華、龍崗三區人口增速不斷上升。同時,深圳人口職住分離日漸顯著,但較北京、上海等一線城市,職住平衡問題尚不突出。基于此,結合深圳人口職住平衡發展存在問題,有針對性的提出跨部門聯動協同、優化人口空間布局、以人口分布規劃產業鏈、建立健全民生保障體系、增加居民用地供給等建議。

關鍵詞:深圳;人口;勞動力結構;職住平衡;空間分布

基金項目:廣東省教育科學規劃項目“習近平對廣東工作的重要指示批示引領廣東改革開放再出發研究”(2020GXJK454)

中圖分類號:F299.23 文獻標識碼:A 文章編號:2096-5982(2024)07-0040-08

一、引言

人口就業與居住存在的空間差異,是現代城市治理面臨的普遍問題。職住平衡發展不僅關系到居民生活質量與社會綜合效率,而且能夠增強城市對人口的吸引力與承載力。同時,良好的職住平衡有利于在有限的空間創造更多的社會財富,是城市綜合競爭實力的體現。隨著我國城鎮化進程的推進,城市人口居住與就業距離不斷增加。以深圳為例,2020年南山區科技園就業人員平均通勤距離達11.7公里,平均通勤時長約1小時,人口就業與居住不平衡問題已然呈現。(1)

國外學者較早關注城市人口職住問題,提出居民收入是職住分離現象的重要影響因素。(2) Kain基于美國大都市黑人就業崗位與勞動人數失衡問題,展開不同人種之間居住與就業的空間錯象討論,提出“空間錯位假說”。(3) Robert綜合考慮交通、居住、就業等三者的共同選擇,發現城市人口遠距離通勤與交通擁堵歸因于人口就業與居住空間分布的不匹配,提出了“職住平衡”概念。(4)職住平衡學術研究范疇逐漸厘清。相比之下,國內相關研究起步較晚,主要圍繞西方“職住平衡”概念展開。(5)周江評等將“職住不匹配”概念引入國內,以美國職住問題研究成果為基礎,歸納了關于中國職住問題的經驗啟示。(6)其后,學者們立足于城市發展,從多中心職住共生、大數據分析等視角對居民職住問題展開研究。姚永玲等以北京為例,從多中心職住共生視角探討了城市居民職住關系。(7)陳靜媛等利用大數據分析了不同城市職住的空間尺度問題。(8)還有一些學者從理論或實證的角度對該問題進行探討。任媛從理論層面闡釋了大城市職住分離的概念,并探索其平衡路徑。(9)劉穩等采用實證測度方法分別分析了蘇州與武漢的城市職住空間分布關系。(10)

綜上可知,國內現有成果主要以北京、上海、廣州等城市為研究對象,采用手機信令數據樣本對國內城市職住平衡問題進行分析,內容聚焦于城市職住空間分布特征及其影響因素。但遺憾的是,較少有學者以解決現實問題為導向,對單一城市職住問題進行對策研究。基于此,本文選擇深圳這一新興特大城市作為研究對象,利用常住人口相關數據、經濟普查數據及百度大數據,綜合闡述居民就業與居住分布現狀,歸納深圳人口的分布特征,并在此基礎上分析深圳的人口職住平衡問題。與以往研究相比,本文從管理統籌、土地供給、產業集聚、資源分配等多維度探討特大城市的職住平衡發展問題,明確提出以產業鏈引導人口分布,以人口分布規劃產業鏈等一系列針對性建議,進而構建多中心、多組團、網絡化的人口空間分布格局。

二、深圳人口職住分離現狀及特征

深圳市域“10+1”區除深汕合作區外,產業空間與居住空間非常有限。隨著深圳原特區內外一體化進程不斷加快,羅湖、福田、南山三區就業人員大量遷居北部與東部新建城區,居民通勤距離與通勤時間增長趨勢明顯,職住分離特征愈發顯著。發展現狀具體如下。

(一)人口發展現狀

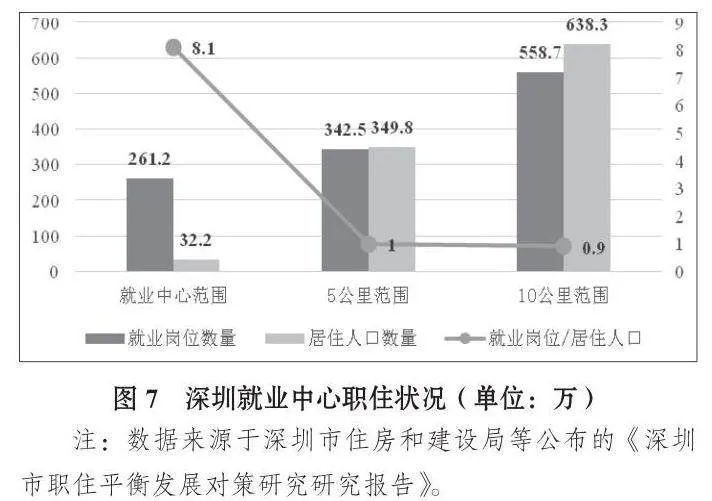

根據《深圳統計年鑒2022》相關數據顯示,2021年深圳常住人口1768.16萬,人口密度8852人/平方公里。其中,福田區常住人口163萬,人口密度20722人/平方公里;南山區常住人口181.41萬,人口密度9672人/平方公里;羅湖區常住人口114.82萬,人口密度14580人/平方公里;鹽田區常住人口21.54萬,人口密度2872人/平方公里;寶安區常住人口448.29萬,人口密度11303人/平方公里;龍崗區常住人口401.53萬,人口密度為10343人/平方公里;龍華區常住人口253.51萬,人口密度14438人/平方公里;坪山區常住人口56.65萬,人口密度3406人/平方公里;光明區常住人口111.57萬,人口密度7178人/平方公里;大鵬新區常住人口15.94萬,人口密度540人/平方公里;深汕合作區常住人口6.68萬。根據各區常住人口密度及其變化可知,福田區和羅湖區人口密度為全市最高,光明區和龍崗區人口增速最快(見圖1),市域內呈現出“南密北疏、西密東疏”的人口空間分布特征。

(二)人口發展趨勢

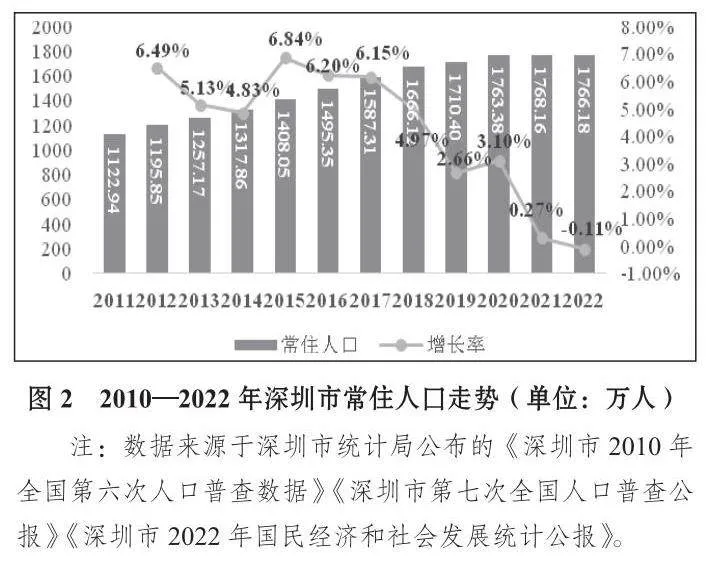

1. 域內常住人口數量穩步上升

深圳市常住人口總量穩步上升,但增速呈逐漸下降態勢。根據《深圳市2022年國民經濟和社會發展統計公報》相關數據顯示,深圳市常住人口由2011年的1122.94萬,增至2022年的1766.18萬,年均增長率4.23%;常住人口增速由2011年的9.04%,經歷2015年與2020年的短暫反彈后,降至2022年的-0.11%(見圖2)。

2. 戶籍人口急劇增加

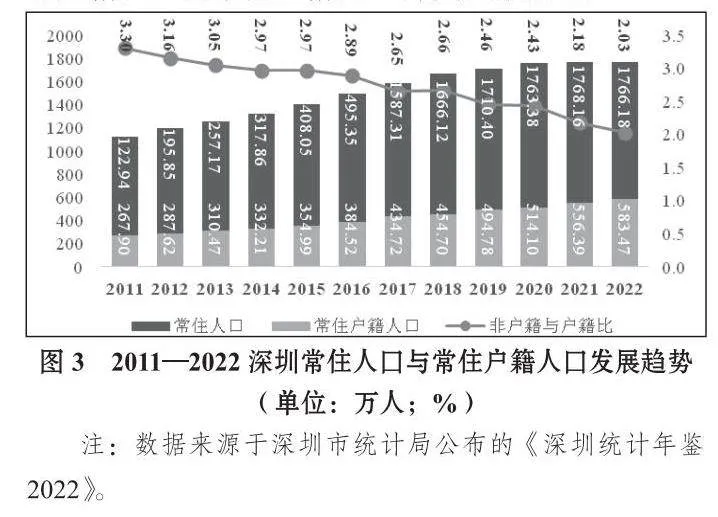

近年來深圳市戶籍與非戶籍人口結構不斷發生變化。根據統計數據顯示,深圳常住非戶籍人口與戶籍人口比2011年為3.3,2022年降至2.03,非戶籍人口與戶籍人口比持續下降;常住戶籍人口數量逐年穩步上升,2011年常住戶籍人口為267.9萬,2022年常住戶籍人口達到583.47萬(見圖3),非戶籍人口向常住戶籍人口轉換趨勢明顯。

3. 域內管理服務人口數量漸趨穩定

根據第六次與第七次全國人口普查數據顯示,2010—2015年深圳管理服務人口總體呈上升態勢。2016年以后,受入戶政策引導與產業結構調整兩大因素影響,深圳管理服務人口總量漸趨穩定。究其原因,一方面因為自2016年起深圳執行較為寬松的戶籍政策,如大專以上學歷可直接落戶。2019年積分入戶以及2020年深圳入戶新規,加快流動人口向戶籍人口轉換;另一方面由于自動化、智能化、數字化技術的發展加快了產業結構升級與轉型,傳統產業的勞動需求減少,導致流動人口增長動能下降。

(三)人口職住平衡發展現狀

1. “職住同區”比例尚在可接受范圍

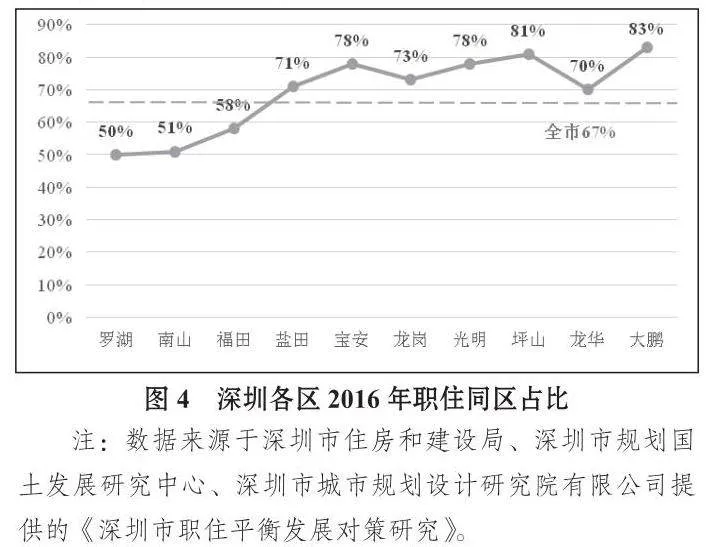

根據2016年11—12月中國移動手機信令統計數據顯示,2016年深圳各區“職住同區”人口占全市就業人口比重約為67%。按照Cervero對城市職住平衡度的劃分標準(11),可知深圳全市職住平衡水平尚在可接受范圍。從職住同區情況來看,南山區、福田區、羅湖區職住同區人口占本區就業人口比重約為50%—60%,跨區通勤比例較大;其他區職住同區人口占全區就業人口比重約為70%—80%,坪山區和大鵬新區超過80%(見圖4),全市職住平衡狀況良好。

2. 就業中心相對集中

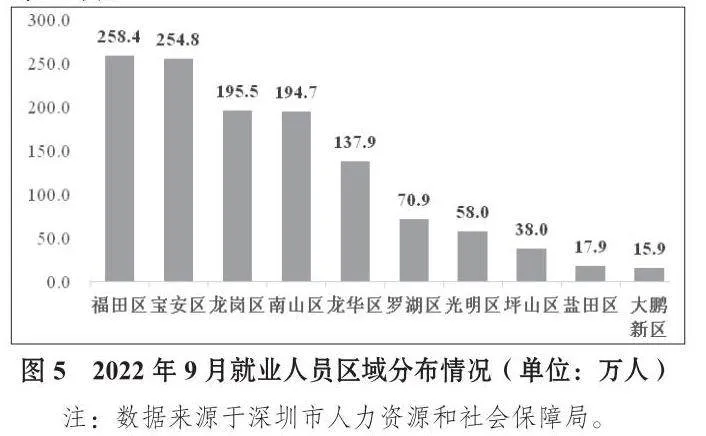

根據深圳人力資源和社會保障局統計數據顯示,截至2022年9月,全市就業人口約1242萬,主要分布在福田區、南山區、寶安區、龍崗區等區域(見圖5)。Mcmillen認為就業中心匯聚大量就業崗位,就業密度顯著高于周邊地區(12),且一個多中心城市在傳統CBD之外還擁有一個或多個就業次中心。(13)按照Mcmillen對就業中心的定義,深圳就業中心集中在就業人口密集的福田區、南山區等區域。

根據深圳市交通運輸局公布的《2021年深圳市綜合交通年度評估報告》顯示,深圳市軌道交通平均運距較高,其中地鐵11號線、6號線和3號線的平均運距,分別為16.7公里、13.2公里和9.1公里,居民就業區域與居所距離不斷增大。根據2021年深圳市典型工作日公交快、干線單向滿載率顯示,排名前三的交通快線和公交干線站點橫跨關內城區和非核心區(關內城區指深圳福田區、南山區、羅湖區、鹽田區等區域,非核心區指寶安區、龍崗區、龍華區、光明區、坪山區、大鵬新區等區域),主要從龍崗區、光明區、龍華區通往福田區、南山區等區域,說明居民主要就業中心位于福田區、南山區。

3. 人口居住空間向非核心區擴散

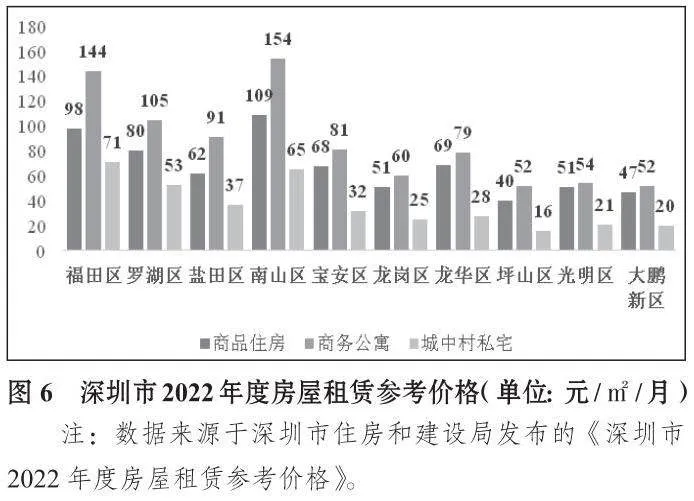

深圳半數以上就業人員難以實現職住同區,居住范圍不斷向非核心區擴散。根據《深圳市2022年度房屋租賃參考價格》顯示,福田區、南山區、羅湖區的商品住房、商務公寓及城中村私宅每平方米租賃參考價格高于其他區域(見圖6),增強了關內城區就業人員向非核心區遷居的動力。同時,根據《深圳市第七次居民出行調查主要結論和建議的報告》顯示,2020年深圳市日均跨關出行總量約508萬人次/日,比2016年增長了20%。此外,西部、中部、東部跨關交通量分別為194萬人次/日、188萬人次/日和126萬人次/日,跨二線關口早晚高峰潮汐擁堵嚴重,早高峰客流以進關方向為主,晚高峰則以出關為主,機動化出行平均距離從2016年的10.1公里增加至2020年的10.9公里,居民機動化出行平均距離不斷增加。

(四)人口職住平衡發展趨勢

1.關內城區職住平衡問題較為顯著

關內城區呈現以羅湖區、福田區、南山區為核心,向東、中、西三條軸帶放射的“軸心+放射”空間形態持續加強的趨勢。其中,南山區輻射能力最強,職住平衡問題最明顯。據《深圳市第七次居民出行調查主要結論和建議的報告》顯示,2020年南山區中心前往龍華區、光明區、寶安區方向的客流較2016年分別增長了2.4、2.5和1.6倍;南山科技園的崗位密度達2.9萬個/平方公里,職住比達到2.5,平均通勤距離為11.7公里。此外,福田區職住平衡情形也較為嚴峻,2020年福田區中心區域崗位密度達3.1萬個/平方公里,職住比高達3.1,平均通勤距離為9.7公里。

2. 跨市職住平衡問題逐步呈現

深圳都市圈跨市通勤初具規模,跨市職住分離現象愈發普遍。據《粵港澳大灣區通勤監測報告》顯示,粵港澳大灣區跨市通勤聯系緊密,東莞、惠州至深圳通勤量排名分別為第二和第三。據《深圳市第七次居民出行調查主要結論和建議的報告》顯示,2020年深圳與東莞、惠州跨城通勤往來總人數達到19.6萬,從東莞、惠州至深圳工作的人數約11.3萬,其中約80%集中在三地行政邊界線兩側10公里范圍內。

3. 深圳職住分離現象逐漸明顯

據《2022年度中國主要城市通勤監測報告》顯示,深圳市居民通勤平均距離不斷增加,通勤平均距離從2020年的7.6公里延長至2021年的8公里;2020年、2021年全國主要城市通勤半徑平均為28.8公里、29.2公里,而深圳居民通勤半徑平均為39公里,遠高于全國主要城市平均水平。

三、深圳人口職住平衡發展面臨的問題

根據深圳職住分離現狀可以發現,深圳整體狀況相對良好,但職住分離現象逐漸顯現,關內城區職住平衡問題較為突出,中長距離通勤主要分布于關內城區,人口居住空間向非核心區擴散趨勢明顯。與此同時,深圳人口職住平衡發展還面臨一系列挑戰。

(一)職住平衡問題關注度較低,缺乏統籌性安排

1. 相比于國內其他特大城市,深圳職住平衡問題顯現度較低

根據《2022年度中國主要城市通勤監測報告》顯示,北京、上海、廣州、深圳職住分離度分別為6.6千米、3.9千米、3.8千米、2.5千米,深圳最低。根據《深圳市第七次居民出行調查主要結論和建議的報告》顯示,2020年全市居民出行平均距離約4.8千米,遠低于國內其他特大城市,以職住通勤為目的的平均出行距離約5.4—5.8千米,同樣處于相對較低水平。相較于國內其他特大城市,深圳人口職住平衡問題尚不凸顯。

2. 原二線關口存在的高峰潮汐擁堵掩蓋了深圳職住失衡問題

關內城區與非核心區隔離形成的高強度潮汐通勤走廊,造成原二線關口早晚高峰的擁堵。據深圳市住建局公布的相關數據統計,2005年至2016年間跨二線關口客流量從147萬人次/日增長至413.9萬人次/日,增長了2.8倍。由于地理空間分布與區域地形結構遮掩了高峰潮汐擁堵的真實原因,將原二線關口潮汐擁堵歸因于日益嚴峻的職住平衡問題更為準確。

3. 對職住平衡問題缺乏統籌性安排

《深圳市城市更新和土地整備“十四五”規劃》中對職住平衡相關問題均有關注,如深圳市規劃和自然資源局針對人口空間分布格局與區域集聚情況,擬通過城市規劃緩解人口職住失衡問題。但對人口職住平衡問題關注度仍相對較低,尚未形成跨部門協同管理機制,缺乏針對該問題的統籌性安排,對職住平衡問題的持續關注不足,等控機制的相關研究也尚未開展。

(二)居住與產業用地供給失衡,可負擔住房比例低

1. 國土空間資源有限,居住用地供給不足

根據《第三次全國國土調查主要數據公報》相關數據顯示,深圳全市居住用地約230平方公里,占全市建設用地比例約23.9%。其中,光明區、南山區、鹽田區、寶安區等區域居住用地占全區建設用地比例分別約20%。《深圳市住房發展“十四五”規劃》提出“未來五年,深圳供應居住用地不少于15平方公里,力爭達到17.5平方公里,力爭每年供應的居住用地占建設用地比例不低于30%”,反映出深圳居住用地供應依然相對不足。據2019年國土調查數據對比可知,深圳居住用地占比約22.6%,遠低于全國居住用地平均水平(30.05%);與國內其他一線城市相比,如北京(33.46%)、上海(28.27%)、廣州(30.05%),深圳居住用地平均水平明顯偏低;與國際其他地區相比,如東京都(48.8%)、香港地區(28.11%),深圳居住用地平均水平同樣相對較低。

2. 居住與產業用地供給結構失衡

深圳居住用地占全市建設用地比例不足30%,新近規劃區域居住與產業用地供給存在結構失衡的問題。以河套深港科技創新合作區為例,合作區總面積約301.04公頃,其中產業用地面積約208公頃,居住用地面積僅20公頃。此外,深圳市重點發展片區職住規劃失衡進一步加劇職住平衡問題。2019年深圳全市17個重點發展片區,規劃職住比低于1的片區僅有坪山區中心區域、國際低碳城與清水河片區。

3. 可負擔性住房比例持續下降

截至2022年,深圳全市商品住房約186.5萬套,公共住房約50.9萬套,城中村住房約578萬套,工業區宿舍約163萬套。其中公共住房僅占住房總套數的4.7%,保障能力有限。同時,深圳城中村成為中低收入人群可負擔性住房的重要供給來源。然而,隨著深圳城市更新工作的快速推進,關內大量城中村被拆除,其用地規模約15.5平方公里,占全市城中村總用地的5%,占關內總建設用地的8%,遠低于全市平均水平。此外,關內商品房價格、租金約為其他區的2倍,城中村等其他住房租金也是非核心區的1.5倍。因此,以上多重因素影響,勞動者選擇長距離跨區域通勤,以降低可負擔性住房成本。

(三)市內重點產業分布不均衡,就業崗位持續集聚

1. 關內與非核心區產業集聚差異明顯

根據《深圳2022年房屋租賃參考價格》相關數據顯示,2019年深圳第二產業就業崗位主要分布于非核心區,集中在寶安區、龍崗區和龍華區,占比分別為35%、21%、16%;第三產業就業崗位主要聚集于關內城區,其中信息傳輸、計算機服務和軟件業主要集中于南山區(48%)、福田區(23%)和龍崗坂田片區(8.5%),金融業高度集聚于福田區(84%)。可以發現,對就業崗位供給能力較強的現代服務業主要聚集于南山區和福田區,原關內與非核心區行政區域劃分帶來的產業分布影響并未消除,第二、三產業在關內與非核心區之間存在明顯聚集差異,形成不同崗位需求的分布。

2. 戰略性新興產業集群多集中于福田區、南山區與羅湖區

深圳戰略性新興產業集群多分布于傳統關內三區及寶安區部分區域。據《深圳市2022年國民經濟和社會發展統計公報》顯示,深圳戰略性新興產業增加值長期保持高速增長態勢,2022年深圳戰略性新興產業增加值達1.33萬億元,占地區生產總值比重約41.1%。據深圳市各區“20+8”戰略性新興產業與未來產業發展情況統計顯示,除工業母機集群、激光與增材制造產業集群、新能源產業集群、新材料產業集群及大健康產業集群之外,其他15個戰略性新興產業集群均有涉及。

3. 就業中心集聚化且多分布于傳統關內城區

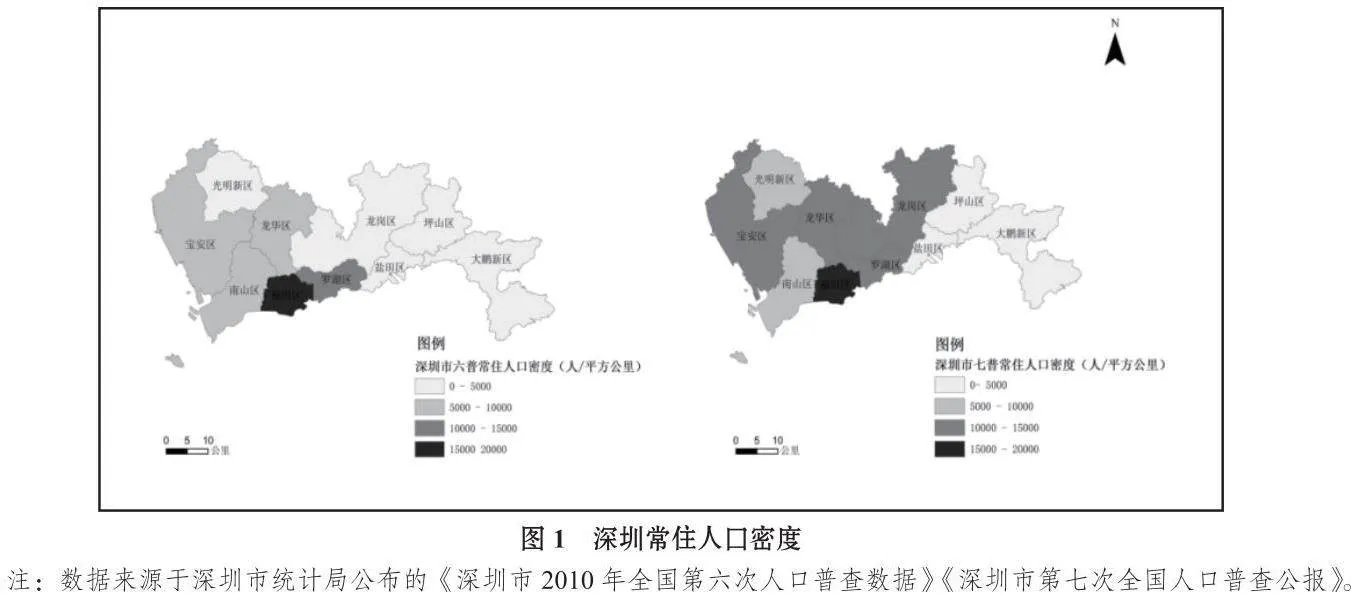

根據《深圳市職住平衡發展對策研究報告》顯示,深圳市共有23個就業崗位高度集聚地區,占地規模約35平方公里,提供約240萬個就業崗位。在深圳市接近2%的土地上匯集約25%的崗位,且這些就業崗位基本分布在福田區、羅湖區、南山區等傳統關內城區,以商業服務業、商務辦公、科技研發為主。此外,介于福田區—羅湖區—南山區就業帶5—10公里通勤圈內,就業崗位數量約為居住人口數量的0.9—1倍,居住人口數量相對于就業崗位供應量相對不足。而其他地區多以制造業、技術研發為主,就業集聚水平較低,僅在寶安區、龍華區和龍崗區形成少量就業中心。

(四)區域公共資源分布不均,居住配套有待完善

1. 區域公共資源分布不均

《深圳經濟特區一體化建設攻堅行動計劃(2017—2020)》已完成實施,但政策和公共資源向原特區外城區的傾斜力度仍相對限,城市交通、公共服務、資源環境等領域與原特區內存在較大差距。以教育事業為例,2020年羅湖區、福田區、南山區的小學數量分布依次為0.8所/平方公里、0.67所/平方公里以及0.27所/平方公里,而大鵬新區、光明區、坪山區的小學數量分布依次為0.02所/平方公里、0.08所/平方公里、0.11所/平方公里。與此同時,醫療資源分布更為不均,2021年千人床位數寶安區為2.47張、龍華區為1.39張、南山區為1.67張,低于全市平均水平(3.59張),不及羅湖區(5.42張)、福田區(8.09張)的1/2,且大鵬新區尚無三甲醫院。

2. 東、西部交通設施建設失衡

深圳市城市公共交通建設呈現中西部強、東部弱的特征。根據深圳交通“十四五”規劃,地鐵五期建設規劃線路及站點主要分布于南山區,東部缺少快速公路,軌道交通設施建設分布不均。根據《2021年深圳市綜合交通年度評估報告》顯示,深圳各區公交專用道里程排名靠前的分別是龍崗區、寶安區、南山區、福田區,依次為241.9車道公里、220.3車道公里、128.2車道公里、121.3車道公里;坪山區、鹽田區、大鵬新區、深汕合作區排名末尾,分別為43.6車道公里、42.2車道公里、0車道公里、0車道公里。

四、促進人口職住平衡發展的建議

(一)建立跨部門協同機制,統籌人口職住平衡發展

1. 建立跨部門協同機制

一是明確職住平衡問題的主責部門,研究成立由規劃、住建、交通、產業等相關部門組成的領導小組,負責人口職住平衡發展的總體統籌。二是建立跨部門職住平衡工作協作機制,搭建部門協作平臺,持續優化職住平衡。三是定期舉辦專題會議,建立由主責部門輪值主持的職住平衡問題專項會議機制,落實職住平衡問題的有關決策。

2. 建立動態監測與跟蹤研究機制

一是依托現有人口網格化管理機制,將“45分鐘通勤圈”內居民比例納入職住平衡監控指標。二是建立職住平衡關鍵性指標年度監測體系,持續開展針對重點發展片區及重點問題的跟蹤研究。三是搜集各區域年度人口職住平衡數據,建立人口職住平衡動態數據庫。

(二)構建“多中心、多組團、網絡化”宜居空間布局

一是構建“多中心、組團式、網絡化”的城市居住體系。具體而言,要加強“多中心”“組團式”“網絡化”的城市空間結構規劃,引導人口就業與居住空間分布均衡發展。以重大交通基礎設施網絡為支撐,構建“多中心組團式”的城市中心體系,推動都市核心區提質擴容,打造多維度的新型空間中心網絡架構。加強城市非核心區組團中心建設,加強城市副中心、各組團中心的綜合服務職能,完善非核心區的公共基礎設施,推動文體教衛等公共資源的均衡分布,引導發展要素集聚,完善區域性專項服務職能,帶動地區整體發展,提高就業吸引力,形成市域范圍內布局相對均衡、功能差異化分工協作的多中心空間格局。完善跨市組團中心建設,加快推動與鄰近地區形成新的組團,結合交通布局和產業分布特點,加快探索跨城區公共配套的區域合作,在住房、教育、醫療、文化娛樂等方面提升居民跨市域的生活品質與幸福感。

其次,要進一步優化人口空間布局。具體而言,要傾力打造“1+N”白領聚集帶。做強以已有區域為主軸的高端白領聚集帶,通過銜接原核心區外主干道路,全面提升其建設基準,打造支撐核心區外產業融合發展的高端白領聚集帶,打開國際化城區建設的尺度。要多政策引導人口遷移,優化人口空間格局,積極布局地區組團中心,打造高端就業中心,完善公共基礎設施,提高就業吸引力,適度降低地區間人口密度差異。

(三)合理增加居住用地供給,加強職住平衡規劃引導

首先,需合理增加居住用地比例。具體而言,要加大居住用地供應。調整國土空間規劃,確保居住用地占比合理提升,達到國家居住用地占城市建設用地比例指導區間25%—40%的下限標準。要通過年度實施計劃和年度考核制度,細化建設目標,確保居住用地供應和公共住房建設目標的具體落實。要適當放寬商辦公寓轉居住公寓的標準,推動符合條件的商辦公寓進行宜居性改造。

其次,增加可負擔性住房供給。具體而言,要增加就業中心周邊公共住房供應,優化就業中心通勤圈內住房供應結構,為中心區中、低收入群體、年輕就業群體提供可負擔居住空間。要引導居住空間合理布局,推動外圍中心的就業集聚,加強職住空間統籌,在核心區外圍的軌道交通和公交走廊沿線區域、就業崗位密集地區,增加布局自有產權的商品住房和可售公共住房,引導居住空間在都市圈協同布局。要加大城中村綜合整治和改造力度,謹慎控制城中村拆除重建類更新進度,制定城中村綜合整治合格標準,提高城中村宜居生活水平。要探索城中村租賃服務管理機制,將符合整治標準的城中村住房納入政府管理的公共租賃服務渠道,或建設城中村租賃服務平臺,改善城中村住房的供需服務,提高可負擔性住房的可獲得性。

最后,加強重點片區職住平衡規劃。具體而言,要統籌考慮新增就業崗位與居住供給關系,規劃產業園區內職住平衡比例不低于40%,科技園、商務園區內職住平衡比例不低于20%,重點片區、產業園區45分鐘通勤圈內職住平衡比例不低于80%。要配合產業升級優化居住供給結構與品質,增加與產業園區相適應的住房類型,如工業園中主要配置集中布局的宿舍樓,科技園中主要配置集中布局的單身公寓、小戶型商品住宅,商務園基于用地成本、交通優勢的考量,主要配置商務公寓。加強片區規劃引導,提升工業配套宿舍的建設標準和管理水平,嚴格管控居住配套的分割轉讓。

(四)以產業鏈引導人口分布,以人口分布規劃產業鏈

首先,以產業布局引導人口分布。具體而言,要圍繞地區產業空間布局,引導人口由中心區域向外圍區域遷移,均衡人口分布。結合地區產業空間布局,鼓勵非核心區引進先進制造業園區建設項目,積極推動戰略性新興產業研發中心在區域落戶,以提升非核心區對人口的吸引力。打造非核心區就業中心,以產業規劃引導產業鏈聚集,提升非核心區就業崗位的供給能力,形成新的外圍就業中心。同時,在非核心區加快布局高端或特色服務業,改善非核心區產業結構,推動非核心區高技術人才就近就業。建立圍繞產業規劃的住房補貼機制,實現人口與產業的良性互動,對區域內重點布局產業企業進行行業認定,讓符合條件企業的員工享受一定的住房補貼,強化產業對人口分布的引導。

其次,探索產城融合發展。具體而言,要繼續推進產城融合示范區建設,以優化產城要素總體布局、構建產城協同發展的城市格局為導向,實施產業創新發展、城市規劃設計、基礎設施建設、公共服務供給、生態環境保護等重點舉措,加快推動改革創新實踐。堅持以產興城,全面建設制造業與服務業融合發展的現代產業體系,在城市規劃設計、重點區域開發建設、土地空間二次開發等關鍵領域落實產城融合建設標準,加快實現產、城、人的高水平協同發展。打破以傳統工業、服務業為基準設定的區塊組團劃分模式,應對制造業和服務業深度融合的新趨勢,構建以新經濟為主導的新型產業和人口組團模式。

(五)構建多維民生職住保障體系和公共服務空間網絡

首先,構建多維民生職住保障體系。具體而言,要結合職住平衡動態監測數據,探索建立地區轉移支付機制,圍繞地區重點區域,加大人口居住密度較高的“睡城”片區的民生保障設施投入。探索建立就業與居住距離補貼機制,按照通勤距離設置一定的動態補償,對就近就業人員給予一定的居住津貼,降低其居住成本。

其次,加快公共服務一體化發展進程。具體而言,要推動民生保障設施全市域均衡布局,新增項目向非核心區傾斜,加強水務能源設施建設,推動能源保障一體化,加快信息基礎設施建設,引導人口從核心區向非核心區擴散。提高非核心區居住吸引力,增加優質居住空間選擇,補齊非核心區公共服務設施短板,提升非核心區的公共配套服務水平,推動教育、醫療、文化、體育、商業、娛樂等優質配套均衡部署,改善非核心區的居住體驗。

五、研究結論

本文采用深圳各區人口流動、居住、就業等相關數據,對深圳這一新興特大城市樣本進行人口職住平衡研究,歸納其存在的問題,并提出相關建議。主要結論有:第一,深圳人口職住平衡發展呈現幾個重要特征,即人口空間分布不均、就業崗位相對集中、居民居住空間逐漸向外擴散、關內城區職住平衡問題更為顯著、跨市職住分離問題逐步呈現。第二,深圳人口職住平衡發展面臨幾大問題,即缺乏統籌性安排、居住與產業用地供給失衡、就業崗位分布差異明顯、區域公共資源分布不均、公共交通系統建設有待完善。第三,提出協調人口職住平衡發展的相關建議,即建立跨部門聯動協調機制、優化人口空間布局、以人口分布規劃產業鏈、建立健全民生保障體系、增加居民用地供給。

注釋:

(1) Stutzer Alois, Bruno S. Frey, Stress that Doesn’t Pay: The Commuting Paradox, The Scandinavian Journal of Econmomics, 2008, 110(2), pp.339-366.

(2) Duncan Beverly, Factors in Work-Residence Separation: Wage and Salary Workers, Chicago, 1951, American Sociological Review, 1956, 21(1), pp.48-56.

(3) John F. Kain, Housing Segregation, Negro Employment, and Metropolitan Decentralization, Quarterly Journal of Economics, 1968, 82(2), pp.175-197.

(4) Cervero Robert, Jobs-Housing Balance and Regional Mobility, Journal of the American Planning Association, 1989, 55(2), pp.136-150.

(5) 孟曉晨、吳靜、沈凡卜:《職住平衡的研究回顧及觀點綜述》,《城市發展研究》2009年第6期。

(6) 周江評、陳曉鍵、黃偉、于鵬、張純:《中國中西部大城市的職住平衡與通勤效率——以西安為例》,《地理學報》2013年第10期。

(7) 姚永玲、楊陽:《多中心職住共生模式識別——以北京市為例》,《城市發展研究》2021年第7期。

(8) 陳靜媛、張云彬、王誠、朱萌:《基于手機信令數據的合肥市郊區職住空間特征研究》,《華中農業大學學報》(自然科學版)2022年第3期。

(9) 任媛、趙曉萍、鐘少穎:《大城市職住分離的理論闡釋與平衡路徑——基于文獻的評論》,《經濟體制改革》2018年第1期。

(10) 劉穩、詹慶明、黃正東、周俊、周海燕:《基于政務數據的武漢都市發展區職住匹配與通勤特征研究》,《現代城市研究》2019年第7期。

(11) Cervero Robert, Jobs-Housing Balancing and Regional Mobility, Urban Land, 1991, 50(10), pp.4-10.

(12) Daniel P. McMillen, The Return of Centralization to Chicago: Using Repeat Sales to Identify Changes in House Price Distance Gradients, Regional Science and Urban Economics, 2003, 33(03), pp.287-304.

(13) Daniel P. McMillen, Polycentric Urban Structure: The Case of Milwaukee, Economic Perspectives, 2001(25), pp.287-304.

作者簡介:鐘玉婷,深圳大學經濟學院博士研究生,廣東深圳,518060;趙惠珍,澳門科技大學商學院,澳門,999078。

(責任編輯 趙 亮)