粵港澳大灣區文學共同體建構及其交流機制創新

摘要:自2017年首屆粵港澳大灣區文學發展峰會創新性提出“粵港澳大灣區文學”概念、2019年《粵港澳大灣區發展規劃綱要》正式發布以來,大灣區各城市堅持創新驅動、共享發展、開放合作、互利共贏等原則,積極推動建構粵港澳大灣區文學共同體,在城際文學聯動、文學理論與學術研究等方面都取得了豐碩成果。與此同時,粵港澳大灣區文學共同體的建構還面臨著相關概念有待明晰、精神內涵有待明確、制度障礙有待突破、交流機制有待創新等現實挑戰,亟須創新建立粵港澳大灣區文學交流合作長效機制,全方位多渠道推進粵港澳大灣區文學融合發展,以中國式現代化引領粵港澳大灣區文學共同體建構。

關鍵詞:粵港澳大灣區;文學共同體;交流機制;創新發展

基金項目:廣東省哲學社會科學規劃學科共建項目“粵港澳大灣區文學共同體建構路徑研究”(GD23XZW18);深圳市哲學社會科學規劃共建課題“粵港澳大灣區文學交流機制創新研究”(SZ2022D049)

中圖分類號:G127 文獻標識碼:A 文章編號:2096-5982(2024)07-0108-06

2017年12月21日,深圳舉行首屆粵港澳大灣區文學發展峰會,始提“粵港澳大灣區文學”概念,從粵港歷史、港澳經驗、深港個案等角度,論述粵港澳大灣區文學的歷史與現狀、共性與個性,探討建構粵港澳大灣區文學共同體。2019年2月18日,《粵港澳大灣區發展規劃綱要》正式發布,共建人文灣區、塑造灣區人文精神成為大灣區共識。2021年12月14日,中國作家協會第十次全國代表大會將發展粵港澳大灣區文學、建構粵港澳大灣區文學共同體寫入工作報告。借此東風,大灣區11座城市應時而動、順勢而為,出臺政策、創新機制,積極推進文學共同體建構。《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布迄今已逾5年,大灣區各城市本著求同存異、取長補短的原則,拓展文學活動新形式,架設文學溝通新橋梁,開辟文學交流新路徑,讓三地創作與交流呈現出深度融合的新景象。繼往開來,聚焦大灣區文學領域涌現的新思潮與新流派,探討大灣區文學交流新機制與協同發展新對策,進而加快建構大灣區文學共同體,無疑是充滿機遇和挑戰的時代新課題,值得文學界關注與研究。

一、粵港澳大灣區文學交流的歷史與現狀

文學乃溝通民心、增進交流的重要紐帶。粵港澳大灣區文學交流源遠流長,特別是改革開放迄今,這種交流漸成常態。學者劉穎認為,從改革開放初期至20世紀90年代初期的自發交流,到20世紀90年代中后期至21世紀初期的自覺交流,再到2019年《粵港澳大灣區發展規劃綱要》發布實施以來的自信交流,構成了新時期以來大灣區文化交流的三個歷史階段。(1)大灣區各城市間的文學交流,大體也經過了這樣三個階段:與前述文化交流類似,粵港澳三地最早由經濟交往帶動民間文學交流,此時的港澳文學尤其是香港文學(武俠小說)處于強勢地位,主要通過民間文學交流帶動廣東文學書寫“春天的故事”;隨著港澳主權的回歸,粵港澳三地共同推動建立文學交流機制,廣東文學從自發效仿港澳文學,到自覺與港澳文學互通有無,一時間百花齊放;2019年后進入新階段,三地文學交流活動日益頻繁,迎來了碩果累累。凡此種種,均為建構粵港澳大灣區文學共同體奠定了良好基礎。

(一)粵港澳大灣區城際文學聯動不斷加強

促使不同區域文學相互尊重、彼此了解最直接、最有效的手段,莫過于加強交流,雙方交流越深入,所獲成效越顯著。而要形成常態化、全方位的交流,機制的健全與創新必不可少。為此,粵港澳大灣區各城市結合各自實際,采取靈活多樣的文學形式,推進大灣區文學深度交流與融合發展。

1.文學交流活動精彩紛呈

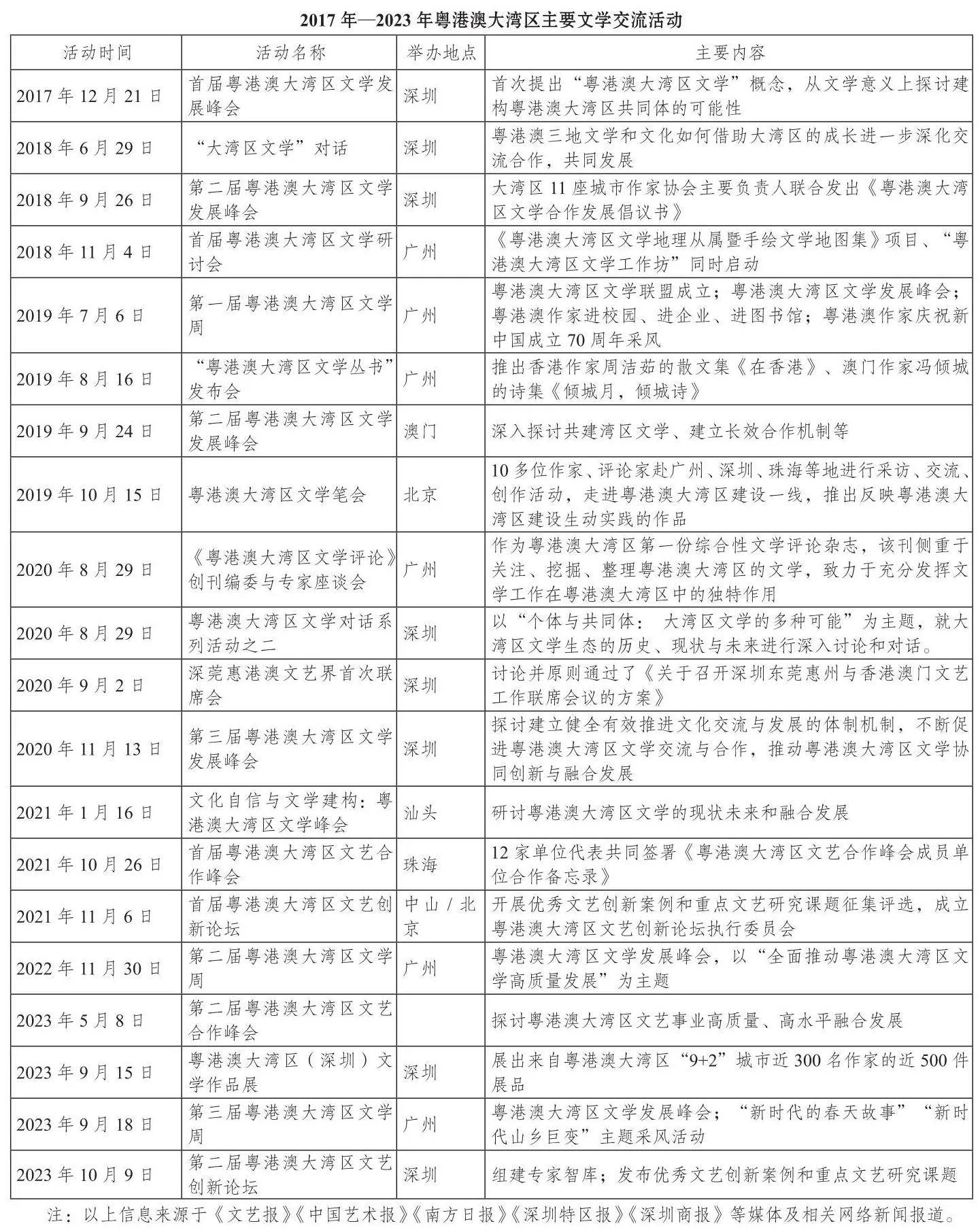

新時代尤其是首屆粵港澳大灣區文學發展峰會以來,大灣區文學互動頻仍,形式不拘。除了峰會,還有對話、論壇、筆會、采風、研討會、聯席會、文學周、藝術節、工作坊、作品展、征文比賽等種類繁多的文學交流活動。這些活動基本都以“推進城際合作、共建文學灣區”為核心,大致圍繞《粵港澳大灣區文學合作發展倡議書》進行,與之相關的具體活動詳見2017年—2023年粵港澳大灣區主要文學交流活動一覽表。

2.文學期刊專欄遍地開花

“互通文學作品發表渠道”是推動大灣區文學合作發展的重要途徑,近年來,大灣區文學期刊紛紛設置各類專欄、專號、專輯,為大灣區文學交流和文學共同體建構發揮了寶貴陣地與堅實平臺作用。其中較有影響的刊物及欄目有:《作品》“粵派批評·廣東實力派作家研究”“粵港澳大灣區文學專號”;《花城》“粵港澳大灣區文學特刊”“粵港澳大灣區詩歌大展”;《廣州文藝》“粵港澳大灣區詩人專輯”“新南方寫作論壇”;《特區文學》“粵港澳大灣區文學地理”“粵港澳大灣區文學聚焦”;《香港文學》“大灣區文學獎小說特輯”“嶺南風小說專輯”;《華文文學》“粵港澳大灣區文學峰會”特輯,《粵海風》“粵港澳大灣區文藝觀察”;《粵港澳大灣區文學評論》“粵港澳文學瞻巡”“粵港澳經典重讀”“粵港澳大灣區作家評論小輯”等,部分刊物甚至將其打造成常設與精品欄目。(2)此外,還有《南方日報》《羊城晚報》等報紙,自2019年來推出了系列專題文章,就粵港澳大灣區文學一體化交流合作等問題多次進行探討,客觀上為大灣區文學互動交流起到了推波助瀾的作用。

3.民間文學交流十分活躍

除官方或主流形式及媒介外,大灣區近年也活躍著一批較有影響力的民間文學群體、民間刊物、民間文學網絡平臺及微信公眾號,通過線下+線上有機結合的方式,自由交流,加強聯系。詩人野松在《大灣區文學中不應忽視的民間風采》一文中指出,“大灣區的民間文學群體已是一種具有獨特性的存在,而這些大灣區民間文學群體又催生了不少民間文學刊物和文學作品”。譬如中國大灣區詩匯、廣東珠西詩群、射門詩社(主要成員分布在大灣區)、深圳前海詩社等民間文學(詩歌)群體,創辦了紙刊《大灣》(文學雙月刊)、《珠西詩刊》《射門》詩刊、《前海潮》詩報,以及“浮詩繪”“珠西詩群”等微信公眾號。上述民間文學(詩歌)群體扎根大灣區、書寫大灣區,“已然成為大灣區文學的重要組成部分”(3),是推進大灣區文學交流蒸蒸日上的有生力量。

(二)粵港澳大灣區文學理論與學術成果豐碩

開展豐富多彩的文學活動,開設特色鮮明的期刊專欄,初衷是為大灣區作家與學者同臺對話提供契機,共同促進大灣區文學繁花似錦。對話與交流過程中,粵港澳三地作家與學者既增進了友誼,又碰撞出思想的火花,產生了不少卓有遠見的文學理論與學術成果。

1.建立健全粵港澳大灣區文學交流機制

吳志良是較早關注大灣區文學交流機制建設的專家之一,他在《以文學促進灣區文化共同體建設》(2019)中指出,粵港澳大灣區文學的建構需要凝聚力量,一起行動,擬定共同的行動綱領,打造共同的合作平臺。邱華棟在《粵港澳建設“文學灣區”優勢何在?》(2019)中,期待粵港澳文學界把握歷史機遇,建立先進的文學合作機制。張培忠在《締造文學發展的“灣區典范”》(2019)中,倡議粵港澳大灣區文學界精誠協作、攜手共進,營造團結、和諧的文學生態。蔣述卓在《史詩般實踐呼喚文學新篇章》(2019)中指出,互聯互通是粵港澳大灣區文學合作的天然屬性,共融共享是粵港澳大灣區文學發展的必然趨勢。古遠清在《大灣區文學的昨天、今天和明天》(2019)中提出,整合三地文學資源,交融、互補是粵港澳大灣區文學的最好出路。這些倡議符合大灣區發展實際,對于為何以及如何建立健全大灣區文學交流機制具有較強指導意義。

2.從粵港澳大灣區經濟共同體到文化共同體

康偉認為大灣區的文化共同體性質,為文藝創作將大灣區歷史和現實、時間和空間進行整體性把握、豐富性呈現、立體性書寫提供了巨大可能性和現實性,而這既是大灣區文化共同體的題中之義,又進一步拉近了灣區人的精神、情感、心理距離,強化了大灣區的共同體紐帶,豐盈了大灣區的共同體內核,提升了大灣區的共同體形象(《共同體視域下的粵港澳大灣區國家戰略與文藝創作》,2023)。在吳志良看來,建設粵港澳大灣區,首先要打造9+2城市民心相通、價值相連的共同精神家園,建構共同的文化認同和身份認同。只有這樣,粵港澳大灣區才能真正成為一個有機結合、有機統一的整體,成為一個同命運、共呼吸的共同體,在國家新時代發展中扮演更加積極的角色、發揮更大的作用(《粵港澳大灣區文學的初心使命》,2022)。蔣述卓則強調,粵港澳三地如何在建構經濟共同體的同時建構文化共同體,在多元化前提下建構共生的文化生態,還得回到嶺南文化的底色上(《粵港澳大灣區文學的文化底色與未來品質》,2022)。粵港澳大灣區的建設目標,既要打造經濟共同體,也要打造文化共同體,而文化共同體的重要內容,即是文學共同體。

3.粵港澳大灣區文學共同體概念、邏輯與建構路徑

房偉指出,從“粵港澳大灣區文學”到“粵港澳大灣區文學共同體”,是粵港澳大灣區建設人文灣區的重要途徑之一,而這種對話性、多元性和融合性,更是符合中國開放包容的現代文明體的價值姿態(《“大灣”有“大美”:如何建構多元融合的“文學共同體”》,2021)。劉大先認為,文學意義上的大灣區共同體包含了三個邏輯層面:文學活動的個體性層面,中華民族文化有機組成部分的層面,以及人類可理解與共通性文化符號、精神產品和未來愿景的普泛層面,具體表現為粵港澳大灣區的文學生產、傳播與接受(《理論的準備——粵港澳大灣區文學的想象與實踐》,2021)。趙皙認為,粵港澳大灣區文學共同體建構應重視中華文化基因的凝聚作用,共有的中華文化基因不僅為灣區人民增強認同感提供精神動力,也為大灣區文學共同體建構的必然性找到了內在依據(《識別與傳承:粵港澳大灣區文學共同體建構中的中華文化基因》,2020)。凌逾認為,歷史文化血脈基因是大灣區共同體的根基,粵港澳大灣區發展一體化需要文化想象建構,路徑很多(《構建粵港澳大灣區文化想象共同體》,2020)。楊丹丹認為,需要從“粵港澳大灣區文學”的歷史、現實和未來三個維度,確認“粵港澳大灣區文學”概念的歷史真實性、現實有效性和未來可能性,厘清“粵港澳大灣區文學”在何種背景下講述,講述什么,如何講述,唯有如此才能建構“粵港澳大灣區文學共同體”(《“粵港澳大灣區文學”概念與“新文學”的經典化》,2020)。此外,陳思和、李敬澤、陳曉明、潘凱雄、謝有順、湯梅笑、潘耀明等專家學者,亦分別從取長補短形成灣區特有風格、讓文學交流再上新臺階、將大灣區文學管理常規化、形成文學共同體等角度,就大灣區文學交流合作與融合發展各抒己見,探討大灣區文學共同體建構路徑等問題。

以上作家、專家及學者的文章和觀點,在怎樣促進大灣區文學融合發展、如何建構大灣區文學共同體等方面均有涉及,范圍較廣,思考較深,有助于推動學界進行系統的理論探索與學術建構,為各層面文學交流融合與機制創新提供借鑒參考。

二、建構粵港澳大灣區文學共同體的重要價值與現實挑戰

(一)建構粵港澳大灣區文學共同體的三重價值

建構粵港澳大灣區文學共同體,一方面可促進大灣區作家、作品、文學期刊、文學場館、文學出版、文學產業等各層面的交流合作,推動大灣區文學協同創新與融合發展,最終實現“共建人文灣區”目標。另一方面,亦可發揮港澳對外開放優勢,推動大灣區文學乃至中國文學更好地走向世界,與世界文學展開更多的對話、交流、合作,向世界講述中國故事(包括灣區故事)、傳遞中國聲音(包括灣區聲音),提升灣區文學乃至中國文學的國際影響力,在建構民族命運共同體和人類命運共同體中凸顯粵港澳大灣區文學共同體的重要價值。正如花城出版社社長、《花城》主編張懿所言:“粵港澳大灣區文學的發展已經成為連接灣區各個地區的文化橋梁,推動著灣區的文化交流和融合,為中國式現代化提供了更加豐富的文化樣本和精神資源,具有不可替代的文化意義和社會價值。”(4)具體而言,建構粵港澳大灣區文學共同體還蘊含著以下三重價值。一是順應時代,為人類精神文明發展提供中華民族的文學貢獻。面對粵港澳大灣區建設這一千載難逢的歷史新機,粵港澳文學界深化交流融合,共享嶺南文化資源,以文學的形式傳播優秀文化,講好灣區故事,在人類精神文明發展史上,貢獻中華民族的文學智慧與文學成果。二是面向未來,給中國當代文學提供新的城市經驗與表達方式、新的觀察視角與創作方向。通過深度交流,推動港澳文學更好地融入中國文學,以充滿活力與新質的大灣區文學,促進中國當代文學的創新與發展。三是以“文化共同體”為理論視野,推進粵港澳大灣區文學共同體建構。隨著粵港澳三地各領域、多渠道、深層次的互學互鑒、共同發展,終將形成休戚相關的利益共同體、責任共同體和命運共同體。

(二)建構粵港澳大灣區文學共同體的現實挑戰

粵港澳大灣區同根同源,文學融合發展潛力巨大、前景廣闊,但由于政治和歷史等原因,導致三地在文化認同、身份意識、交流機制等方面,客觀上存在某些現實困難。同時,作為一項長期性、系統性工程,建構粵港澳大灣區文學共同體過程中,如何共享傳統文化資源、挖掘特色文學資源,密切交流、協作創新、深度融合,是擺在粵港澳文學界及學術界眼前的迫切問題,面臨諸多挑戰。

一是相關概念有待明晰。縱觀中國當代文學史,“粵港澳大灣區文學”“粵港澳大灣區文學共同體”均為全新概念,頗具前瞻性與開拓性,但具體所指的,核心與邊界在何處,目前并不明晰,尚處于破題階段。這是粵港澳大灣區文學共同體建構的理論前提與實踐基礎,如何界定這一新的文學樣式,值得進一步探討。

二是精神內涵有待明確。學術界普遍認為,嶺南文學是粵港澳大灣區文學的文化淵源,但后者并非前者的簡單轉化或復制,而是新時代具有新內涵、新目標的新概念,其精神內涵和嶺南文學既有聯系,又有區別。究竟如何提煉概括粵港澳大灣區文學的精神內涵?這關系粵港澳大灣區文學共同體建構的現實意義與時代價值,需要進一步明確。

三是制度障礙有待突破。不同的體制機制,給大灣區建設帶來諸多掣肘。在學者楊勝剛看來,制度的藩籬對灣區間文學交流也造成一定障礙。譬如,灣區間的文學期刊、文學出版物不能自由流通,文學網絡也未相互對接,這使得讀者無法自由而便捷地讀到異地的文學作品。另外,三地文學界人士的交流和文學活動的開展,還受限于內地的審批制度等。“真正突破制度障礙,還有賴于務實而又有遠見的頂層設計,這需要更大的智慧。”(5)

四是交流機制有待創新。當前,粵港澳大灣區文學更多還處于探索階段,種種以“大灣區文學”為主題的交流活動,“主要以務虛、嘗試為主,形式比較單一,次數也不頻繁”(6),基本以文學峰會、文學研討為主,“要素尚未實現多方流動、良性循環”(7),就算在香港和澳門,“兩地的文學差異也比較大,甚至兩地的文學交流并不像我們想象的那么多”(8)。尤其因為疫情影響,過去三年,粵港澳三地文學同行線下的、直接面對面的交流受限較大。

三、創新粵港澳大灣區文學共同體交流機制的對策

當前,粵港澳大灣區經濟社會的快速發展,粵港澳三地持續完善規則的軟聯通,港珠澳大橋、深中通道的建成通車,體制機制和各項政策的有效融合,均為大灣區文學共同體的建構帶來了前所未有的時代機遇。大灣區文學交流互動的機制性建構與常態化運行,既符合互惠互利、攜手共進的大原則,又呼應新時代復興偉業的人文與精神訴求,前提則是建立健全三地文學交流互動與融合發展的長效機制,但關鍵是怎樣健全,如何創新,并在此基礎上形成符合三地利益的文學共同體,這是大灣區文學交流融合的共同愿景。

(一)建立粵港澳大灣區文學交流合作長效機制

以大灣區核心城市的文學特性為著力點,遵循“以點帶面”規律,從傳統文化和既有資源出發,將歷史、現實和未來有機結合,在不斷探索和突破中,搭建大灣區文學交流對話平臺,創新建立大灣區文學常態化、長期性交流合作機制,輪流在大灣區各城市尤其是香港和澳門舉辦文學發展峰會等常設性交流活動。在相對固定的周期性文學研討會、文學創新論壇、文藝發展峰會等活動基礎上,通過粵港澳大灣區文學聯盟建立不同門類的文學專業委員會,就大灣區文學展開全面、深入的專業研討。為此,建議由大灣區各地政府文化部門、文聯及作協等單位牽頭,聯合設立專項文學交流基金,建設大灣區文學創新人才和專家學者共同交流、研討平臺,具體可參考深圳市宣傳文化發展專項基金做法,優化完善相關政策,開放相關項目申請,組織實施系列重大文學交流項目,確保三地文學交流的可持續發展。

(二)全方位、多渠道推進粵港澳大灣區文學融合發展

一是切實發揮粵港澳大灣區文學聯盟作用。加快文學名家造就工程、文學精品工程、文學互動工程、文學傳播工程的落地實施。統籌大灣區各城市文學期刊、文學場館、文學網站、文學微信公眾號等傳統及新媒體平臺,推動作品發表出版、作家互動交流、文學評獎研討等資源共享,共建平臺、打造品牌。

二是注重融合科技創新。主動探索新模式、引入新資源、拓展新空間,加強線上線下雙重交流。在積極組織文學采風、文學研討等線下交流活動的同時,認真思考如何與網絡有效結合,充分利用“互聯網+文學”資源,創造性地開展線上互動與交流活動。

三是以特色發展為導向,以創新創意為原則,倡導跨界交流。除了加強作家與作家之間的聯系,鼓勵倡導作家與批評家、作家與藝術家之間的交流,通過跨界交流碰撞,打破文學與其他文藝形態之間的壁壘,為文學創作提供更多靈感與素材,推動文學作品與影視、戲劇、動漫、游戲等文藝形態的相互轉化。

四是聚焦港澳青年作家及創作,將其作為粵港澳文學交流重點工作之一。與港澳有關文學機構合作,在灣區內不同城市舉辦以青年作家為主體的研討會、寫作營、文學論壇、文學對話、文學筆會和文學采風等交流活動,增進港澳青年作家對廣東文學、中國文學的了解與認同。

五是積極開展大灣區文學宣傳。建立健全大灣區作家駐校制度,以大灣區高校文學院或中文系為陣地,充分發揮三地人文相親的獨特優勢;以“新時代山鄉巨變創作計劃”“新時代文學攀登計劃”為契機,推動粵港澳三地作家進校園、進企業、進工廠、進鄉村;組織三地作家慶祝新中國成立75周年、澳門回歸25周年等采風創作活動。

六是健全公共文學服務機制。組織形式多樣、內容豐富的大灣區文學培訓班、研討班,提升大灣區文學培訓教育水平,積極培養文學新人、大力扶持基層業余作者;制度化、規范化、常態化開展大灣區文學志愿服務;重視對大灣區少數民族作家的培養、對民間文學團體的扶持,更好發揮少數民族作家及民間文學團體在大灣區文學交流中的作用。

七是探索制定大灣區統一標準,完善文學人才激勵機制。在作家入會、職稱評審、獎項評定、人才引進等方面進行制度創新;加強大灣區文學研究和文學評論陣地建設;加快推動落實“大灣區文學獎”。

(三)以中國式現代化引領粵港澳大灣區文學共同體建構

黨的二十大報告將“推動構建人類命運共同體,創造人類文明新形態”作為中國式現代化本質要求的重要內容。唯有在此基礎上,建構粵港澳大灣區文學共同體,建立多元寬容、生動活潑的文學生態,大灣區文學才能真正互聯互通、融合發展,大灣區文學共同體才能在利益共同體、責任共同體和命運共同體的整體框架下,形成協調發展、協同發展、共同發展的良好格局。

建構粵港澳大灣區文學共同體,要立足廣東、香港、澳門三地各自文學優勢,健全交流機制,創新交流方式,拓寬交流渠道,夯實交流平臺,在廣泛的文學交流與合作中實現文化的融合創新,成為互學互鑒、相攜并進的文學先鋒,為深化粵港澳合作、促進港澳與內地聯動發展提供文化支撐,在持續融合中建立先進的文學交流機制,進而增強粵港澳大灣區文學的凝聚力、影響力和輻射力,逐步實現大灣區文學高質量發展,建構真正意義上的粵港澳大灣區文學共同體。

注釋:

(1) 劉穎:《粵港澳大灣區文化交流的演進與路徑研究》,《特區實踐與理論》2020年第6期。

(2) 朱郁文:《一域文章標新格:粵港澳大灣區文學生態掃描》,《文藝報》2022年12月23日。

(3) 野松:《大灣區文學中不應忽視的民間風采》,《粵港澳大灣區文學評論》2024年第1期。

(4) 戴雪晴、李瑋嫻:《推動灣區文學高質量發展 共繪灣區文藝“同心圓”》,《南方日報》2023年9月19日。

(5) 楊勝剛:《面向大灣區的文學潮匯——2017-2018年粵港澳大灣區文學巡禮》,《粵海風》2019年第1期。

(6) 廣東省文學藝術界聯合會:《粵港澳大灣區文化藝術觀察報告》,人民出版社2022年版,第2-26頁。

(7) 中國文藝評論家協會、中國文聯文藝評論中心、廣東省文學藝術界聯合會合編:《想象與期待——創新驅動下粵港澳大灣區的文藝未來》,中國文聯出版社2023年版,第51—52頁。

(8) 中共中國作家協會黨組:《識古今之變 展時代氣象》,《求是》2024年第1期。

作者簡介:陳勁松,南方科技大學人文科學中心副研究員,廣東深圳,518055。

(責任編輯 莊春梅)