基于推理能力培養(yǎng)的課堂實踐與探索

摘" 要:物理學科核心素養(yǎng)具有多維性。科學推理能力作為科學思維的重要要素之一,其發(fā)展狀況很大程度上制約著學生科學思維的發(fā)展。本文以2019年人教版必修第三冊的“電荷”教學為例,總結歸納出培養(yǎng)學生科學推理能力的五種路徑,從而推動學生科學思維的發(fā)展,促進學生物理核心素養(yǎng)的提升。

關鍵詞:高中物理;科學思維;推理能力;五種路徑;實踐探索

基金項目:本文系江蘇省基礎教育前瞻性教學改革實驗項目(一類)“高中物理推理能力結構及有效培養(yǎng)策略的研究”及常州市教育科學“十四五”規(guī)劃備案課題“農村中學物理教學中科學推理能力培養(yǎng)的實踐研究”(課題編號:2023czb-wj073)的階段性成果之一。

1" 科學推理能力的內涵

科學推理概念的提出最早源于皮亞杰的認知發(fā)展階段理論。皮亞杰認為,科學推理是認知發(fā)展進行到形式運算階段之后的兒童或成人所能掌握的推理類型,個體能夠應用科學推理進行假設檢驗或問題解決。皮亞杰認為科學推理是學生科學探究能力的重要組成部分,該觀點引起了國內外科學教育研究者的關注。

《普通高中物理課程標準(2017年版2020年修訂)》(以下簡稱《課程標準》)將物理學科的核心素養(yǎng)分為四個方面,即物理觀念、科學思維、科學探究、科學態(tài)度與責任,其中科學思維包含模型建構、科學推理、科學論證和質疑創(chuàng)新四種要素。[1]

科學推理能力是指個體能夠對他人的科學觀點在理解的基礎上進行評價,能建構自己的科學觀點,并能在實際情境中解決問題的能力。

2" 基于推理能力培養(yǎng)的教學設計

傳統(tǒng)課堂主要關注在解決物理問題的過程中進行科學推理,很少對科學推理方法進行顯性的教學,這使得學生在應用科學推理方法解決實際問題時常常遇到困難。[2]學生的推理能力并非與生俱來,而是需要通過學習積累、探索訓練以及經(jīng)驗總結、在此過程中不斷提升和發(fā)展的。本文以2019年人教版高中物理必修第三冊的“電荷”教學為例,通過讓學生經(jīng)歷運用科學推理找出規(guī)律、形成結論的過程,使科學推理方法在教學過程中顯性化,從而培養(yǎng)學生的證據(jù)意識,推動學生科學思維的發(fā)展。

2.1" 情境問題,激疑引趣

物理學是一門以實驗為基礎的科學,物理現(xiàn)象、物理概念、物理定律都建立在實驗的基礎之上。物理實驗是學生掌握基本理論和有關概念的常規(guī)方法,同樣也是學生進行各項推理的支撐。[3]教師可以通過演示實驗將生活現(xiàn)象進行演示,進而創(chuàng)設問題情境引發(fā)學生的思考,讓學生感受物理知識在生活中的具體運用,這一過程對于提升學生的學習興趣與課堂效率有積極作用。

教學設計1:創(chuàng)設情境激發(fā)學生學習興趣。

實驗活動:趣味挑戰(zhàn)“隔空推罐”,給你一根吸管,在不接觸易拉罐的情況下,你能使易拉罐動起來嗎?

學生經(jīng)過思考、討論,提出方案:可以用毛皮摩擦塑料吸管,靠近易拉罐,使易拉罐運動。接著,學生動手進行實踐。

教師追問:這里面蘊含了什么道理?

學生回答:摩擦可以使物體帶電,帶電物體能吸引輕小物體。

設計意圖:通過趣味挑戰(zhàn)引入新課,既能吸引學生注意力,又可以激發(fā)學生的好奇心,體現(xiàn)物理服務生活的理念。教師通過提問喚醒學生記憶,以便順利介紹電荷的發(fā)現(xiàn)史。

2.2" 構建模型,析疑引模

在傳統(tǒng)教學中教師也很重視物理模型教學,但大多停留在物理模型的“教”與“用”階段,屬于對學生低階思維能力的培養(yǎng)。《課程標準》指出,

無論是物理知識的教學,還是物理問題的解決,教師都要引導學生發(fā)現(xiàn)和提出問題。[4]這就需要教師更新觀念,培養(yǎng)學生建構物理模型的意識,提高學生建構物理模型的能力。

教學設計2:困惑促成模型建構。

實驗活動:通過實驗驗證“帶負電的橡膠棒靠近自制驗電器頂端時,頂端帶正電,鋁箔帶負電”。

學生經(jīng)過思考、討論,提出實驗思路:根據(jù)電荷的累加性和中和性,使橡膠棒頂端與帶負電的靜電計接觸,觀察指針張角是否減小;將鋁箔片與帶負電的靜電計接觸,觀察鋁箔片張角是否增大(接下來學生進行分組實驗)。學生在該實驗中會遇到諸如“移走帶負電的橡膠棒后鋁箔片閉合、驗電器不帶電”等問題。

教師引導:從微觀角度看,移走橡膠棒,聚集在驗電器鋁箔片上的自由電荷不再受作用力,將回歸初始狀態(tài),所以驗電器不帶電了。有沒有辦法使橡膠棒移走后,驗電器的兩端都帶電?

學生經(jīng)過思考、討論,并提出解決方案:切斷自由電荷回歸的“路線”,即將鋁箔與鐵絲分開。

教師追問:這個方案可行嗎?你們是怎么想到的?有改進措施嗎?

學生回答:將驗電器換成兩個可以分開的導體。

教師:這個改進是對真實情境的合理抽象。為了方便研究問題,可以選擇兩個完全相同的導體,將它們組合在一起替代真實的驗電器(見圖1)。

設計意圖:該教學片段把教材上的演示實驗設計成探究的形式,沒有直接給出枕形導體模型,學生有很大的設計空間。在學生遇到困難的時候,教師可以通過梳理感應起電的本質和電荷分布的特點,引導學生尋找解決問題的辦法,簡化、抽象出對應的物理模型,完成實驗驗證。

2.3" 思維驅動,探疑引導

提問是課堂教學活動的重要組成部分。具有啟發(fā)性和反思性的高質量問題不僅能驅動學生思維的發(fā)展,還可以引領學生的推理方向,推動學生的推理進程。對于難度過大的問題,教師可以設計進階式問題,通過進階式提問,引導學生努力探索、認真分析,逐步解決學生的疑惑。[5]

教學設計3:巧設問題鏈引導探究。

問題1:如何驗證電荷相互作用的規(guī)律?

學生經(jīng)過思考、討論,提出方案:①用毛皮分別摩擦兩根橡膠棒,此時兩棒所帶電荷電性相同,相互靠近,觀察現(xiàn)象;②用毛皮摩擦橡膠棒,絲綢摩擦玻璃棒,此時兩棒所帶電荷電性相反,相互靠近,觀察現(xiàn)象。

教師追問:如何得到直觀的實驗現(xiàn)象?

學生經(jīng)過思考、討論,提出將橡膠棒用細繩系住中部懸掛起來實驗,以便排除其他影響。

問題2:根據(jù)實驗現(xiàn)象分析電荷有幾種?

學生自主分析:根據(jù)電荷的相互作用規(guī)律可知,當帶電物體發(fā)生排斥現(xiàn)象時,說明兩物體帶同種電荷;當帶電物體發(fā)生吸引現(xiàn)象時,說明兩物體帶異種電荷。而電荷間的相互作用只有排斥和吸引兩種現(xiàn)象,所以電荷只有兩種。

問題3:怎么檢驗物體是否帶電?

學生分析:利用電荷間的相互作用規(guī)律檢驗。

教師提問:如果觀察到兩物體相互吸引,是否可以判定兩者一定帶異種電荷?

學生經(jīng)過思考提出:帶電體能吸引輕小的不帶電物體,因此不能判定兩者一定帶異種電荷。

得出檢驗方法:利用同種電荷相互排斥檢驗兩者是否帶電更為合理。

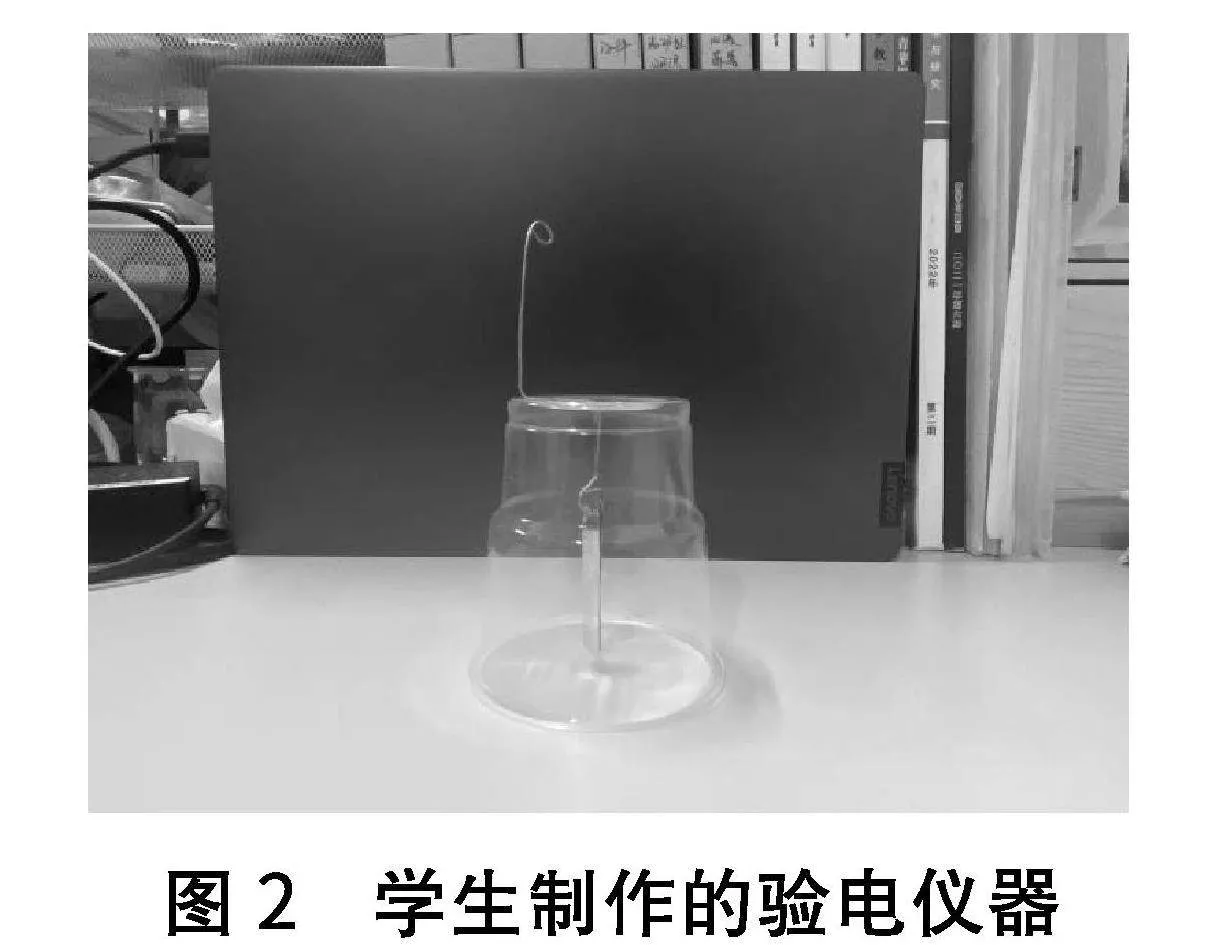

實驗任務:請利用提供的材料,自制驗電的儀器。

實驗材料:橡膠棒(毛皮)、鋁箔、細鐵線、一次性透明水杯。

學生思考、交流、設計,教師展示學生制作的驗電儀器(見圖2)并評價。

教師:介紹幾種常用的驗電器、靜電計。

教師追問:靜電計除了檢驗物體是否帶電,還有其他功能嗎?怎么驗證?

學生經(jīng)過思考、討論,提出:可以檢驗物體帶電的多少和所帶的電荷種類。

實驗方案:①用與毛皮摩擦過的橡膠棒接觸靜電計,觀察指針張角的大小;②接著用與絲綢摩擦過的玻璃棒接觸靜電計,觀察指針張角的變化;③再用與毛皮摩擦過的橡膠棒接觸靜電計,觀察指針張角變化。

實驗現(xiàn)象:異種電荷接觸,指針張角變小,意味著靜電計所帶電量變少;同種電荷接觸,指針張角變大,意味著靜電計所帶電量變多。

問題4:電荷有兩種,你們是如何命名的?

學生經(jīng)過思考、討論,提出:電荷可以命名為正電荷與負電荷。

追問:為什么要這樣命名,而不是其他說法呢?

學生:異種電荷連續(xù)接觸靜電計時,指針張角減小,類似于數(shù)學中的正數(shù)與負數(shù)相加;同種電荷連續(xù)接觸靜電計時,指針張角增大,類似于數(shù)學中的正數(shù)與正數(shù)相加或負數(shù)與負數(shù)相加。

問題5:摩擦起電過程中的電荷從哪里來?

學生:是由于電子的轉移。

教師引導學生從物質微觀結構入手,解釋摩擦起電的原因。

設計意圖:基于適切的情境設計問題鏈,引導學生逐步分析、推理出自然界的電荷只有兩種,命名為正電荷和負電荷。經(jīng)歷了這樣層層遞進的邏輯推理,學生既能深入認識電荷、了解摩擦起電的本質,還能感受科學推理是分析和揭示未知世界的重要方法和手段,同時形成了嚴謹認真、實事求是、敢于質疑的科學態(tài)度。

2.4" 推導論證,釋疑引學

推導論證教學指的是在物理探究教學中融入科學推理的教學方式,這一教學過程圍繞證據(jù)與推理、觀點與主張、原理與規(guī)則、概念與理論進行。教師利用思維結構圖將推導論證的內容和過程直接呈現(xiàn)給學生,引導學生理解科學推理的思維過程,促進學生內化科學推理方法并進行實踐運用。教師在教學實踐中選用顯性化的處理方式傳授科學推理方法時,不能一味地進行方法教育,要以具體的知識為基礎,避免引起學生的思維僵化。

教學設計4:思維結構圖顯化推理論證。

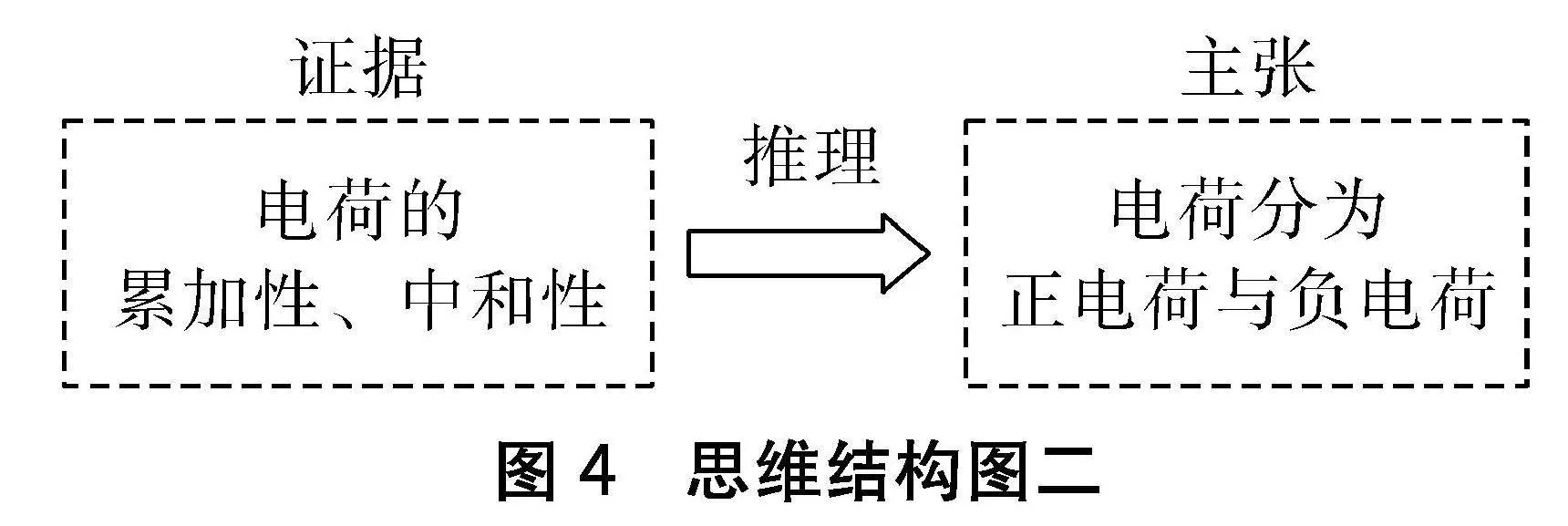

教學環(huán)節(jié)1:問題2中教師要求學生分析電荷有幾種,學生提出電荷有兩種。

教師提問:你的依據(jù)是什么?

學生:由驗證電荷相互作用規(guī)律的實驗現(xiàn)象可知,電荷間的作用只有兩種情況,排斥和吸引,所以電荷只有兩種。

教師追問:我們只用了橡膠棒和玻璃棒進行實驗,證據(jù)并不充分,如何彌補?

學生:采用更多的材料來摩擦。由此得到了思維結構圖一如圖3所示。

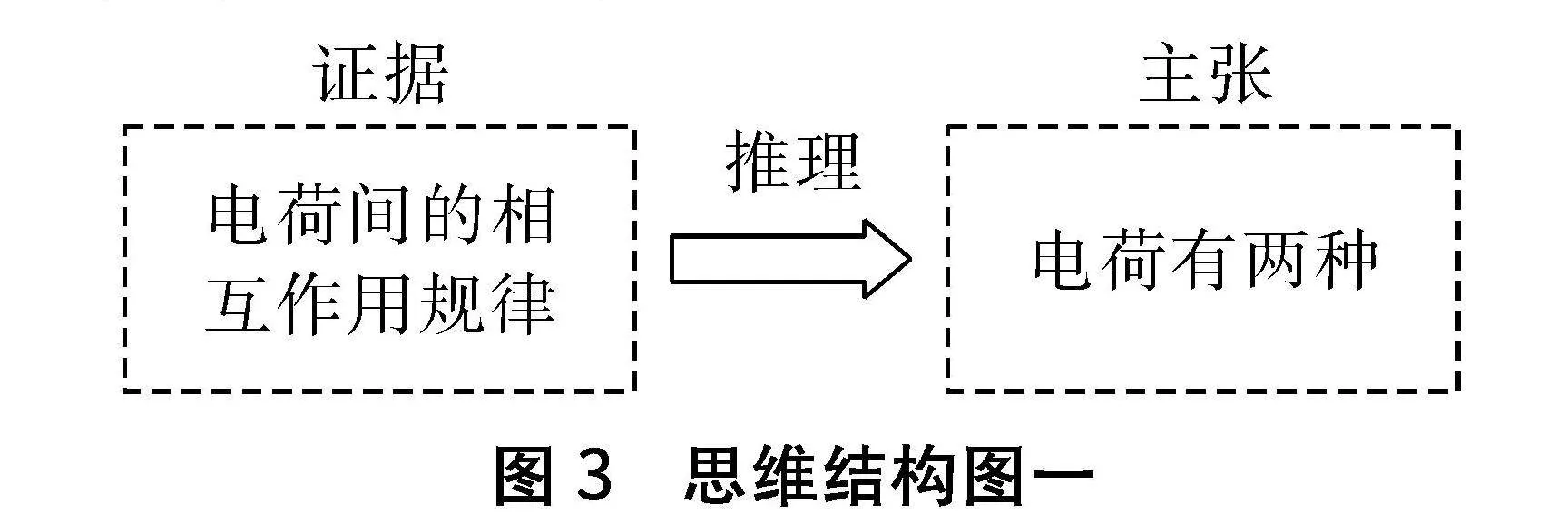

教學環(huán)節(jié)2:問題4中討論電荷如何命名的問題,學生提出正電荷和負電荷。

教師追問:這樣命名有依據(jù)嗎?為什么不稱它們?yōu)锳電荷、B電荷呢?

學生:依據(jù)是用靜電計檢驗電荷的種類時呈現(xiàn)出的電荷的累加性和中和性。由此得到了思維結構圖二如圖4所示。

教學環(huán)節(jié)3:研究帶負電的橡膠棒靠近驗電器頂端時驗電器帶何種電?學生認為驗電器頂端帶正電,鋁箔帶負電,即“近異遠同”。

教師追問:你的推理依據(jù)是什么?

學生:電荷間的相互作用規(guī)律。由此得到了思維結構圖三如圖5所示。

設計意圖:思維結構圖的運用,可以清晰直觀地展示分析方向,給出思考脈絡,引導學生收集論據(jù)、建構理由、提出主張。學生經(jīng)歷了推導論證的過程,有利于學生突破原有觀點,發(fā)展創(chuàng)新思維,促使學生向更高認知水平的高階思維和高階能力發(fā)展。

2.5" 總結反思,解疑引思

學而不思則罔,思而不學則殆。學習與思維融合是促進學生深度學習的有效策略。審視當下的物理課堂,可以發(fā)現(xiàn),物理課堂仍然存在著情感缺乏、結構化的思考不足、主動性質疑不夠等問題。在教學過程中,教師開展有邏輯、有層次、有結構的總結和反思,更有利于學生實現(xiàn)知識的內化和思維的發(fā)展。

教學設計5:總結反思,推動思維走向深刻。

探究實驗:①橡膠棒靠近驗電器小球,鋁箔片會張開,移走橡膠棒,鋁箔片閉合;②橡膠棒靠近的時候,用手短觸驗電器,再移走橡膠棒,鋁箔會張開。

學生需要思考的問題如下。

問題一:如何解釋當帶電橡膠棒靠近驗電器時下端的鋁箔會張開,移走時會閉合的現(xiàn)象?

學生經(jīng)過思考、討論,嘗試從微觀角度解釋電荷之間的相互作用。

問題二:為什么手接觸一下驗電器的頂端,再移走帶電橡膠棒時驗電器的鋁箔會張開?

教師引導學生依據(jù)感應起電的原理解釋。

問題三:此時驗電器會帶何種電荷?如何通過實驗驗證你的猜想?

學生思考、討論、交流。

驗證方法:根據(jù)電荷的累加性和中和性,將帶負電的橡膠棒與驗電器接觸,觀察指針張角的變化。

問題四:對于感應起電現(xiàn)象,你還想研究什么問題呢?

學生思考、討論:驗電器近端和遠端的電荷數(shù)量有何關系呢?

教師追問:怎么研究電荷數(shù)量的關系呢?

學生經(jīng)過思考、討論,提出方案:借助枕形導體模型,將帶負電的橡膠棒靠近枕形導體一端,分開枕形導體的兩部分,先后將兩個導體與靜電計接觸,觀察到指針先張開后閉合,證明兩者所帶電荷的數(shù)量相等,種類相反。

設計意圖:總結反思是對教學內容的拓展和提升。在分組實驗中,學生完成了感應起電實驗,但是只用眼睛看并不足以讓他們理解其中的原理,教師還需組織學生圍繞實驗現(xiàn)象繼續(xù)思考、討論、猜想和驗證。在這一環(huán)節(jié)中,通過總結反思、分析比較、抽象概括,學生加深了對感應起電的理解,經(jīng)歷了思維的加工過程,提升了自身的探究能力。

3" 結語

科學推理能力是學習、研究物理的過程中不可缺少的一種重要能力,是科學思維全面發(fā)展的基礎。在教學中,教師要善于把握問題情境,點燃思維火花;構建物理模型,滲透思維方法;讓學生經(jīng)歷推理過程,鍛煉思維能力;融合學習和思考,提升學生的思維品質;外化認知過程,豐富學生的思維成果。

參考文獻

[1][4]中華人民共和國教育部.普通高中物理課程標準(2017年版2020年修訂)[M].北京:人民教育出版社,2020:4-5,51.

[2]吳翠玲.培養(yǎng)推理能力" 發(fā)展科學思維[J].中學物理教學參考,2020,49(6):66-67.

[3]史宏凱.例析科學推理在高中物理教學中的有效滲透[J].物理教學探討,2019,37(4):1-2

[5]金燦.問題導學,環(huán)環(huán)相扣,激活學生思維——“電荷及其守恒定律”教學設計[J].江蘇教育,2014(30):21-24.