我國文旅產業融合水平時空探測與影響因素異質性分析

[摘 要] 推動文化產業與旅游產業融合是實現國民經濟和產業高質量發展的重要抓手和有效措施,對進一步推進經濟高質量發展和文化強國建設具有重要意義。通過運用脫鉤模型、冷熱點分析、動態空間杜賓模型及時空地理加權回歸等模型與方法,對我國31個省區市2010-2019年文旅產業融合時空演變及各自發展進行實證分析后表明:1.我國文旅產業融合度整體上逐年向好,但總體水平較低,大部分省份處于失調、強脫鉤和強負脫鉤狀態,空間集聚效應不穩定。2.我國文旅產業融合度存在空間溢出效應,政府支持度、對外開放水平、市場宏觀環境、人力資本具有積極推動作用,消費需求則對本省產業融合起阻礙作用,技術創新尚未發揮應有帶動作用。3.我國文旅產業融合的驅動因素存在明顯時空異質性,在不同時段各影響因素對我國文旅產業融合的影響程度并非一成不變,且存在東中西和南北地區差異。基于此,現階段我國文旅產業融合,首先,應根據各區域文旅產業融合水平,建立階段性評估機制,對文化產業與旅游產業各自發展情況進行階段性診斷,及時調整融合方式,走差異化融合發展之路。其次,要堅持合作共贏理念,尋求府際合作,改善市場宏觀環境,打造文旅產業大融合圈,走出內卷化發展困境。最后,要堅持“固優勢補短板”,因地制宜地推動文化產業與旅游產業深度融合,深度挖掘本土特色文化內涵,形成優勢互補的南北格局和東西格局,實現“1+1>2”的融合目標。

[關鍵詞] 文旅融合;文化產業;旅游產業;脫鉤模型;地域差異;高質量發展;新質生產力

[中圖分類號] G124 [文獻標識碼] A [文章編號] 1002-8129(2024)10-0042-18

一、文獻回顧與問題提出

隨著我國經濟社會的快速發展,國民經濟已經站在了一個新的起點上,人民群眾對精神文化需求有了更高層次的要求,為滿足人們多元化需求和實現產業發展,國家對文旅融合的重視程度不斷提高,文旅融合也逐漸成為了如今的焦點。2018年原文化部和原國家旅游局合并,為文化和旅游的高質量發展提供了強有力的組織保障,掀起了國內政界和學界研究文旅融合的浪潮。2021年6月文旅部發布的《“十四五”文化和旅游發展規劃》指出,要不斷推動文化和旅游深度融合,形成優勢疊加、雙生共贏的良好局面。在文旅融合過程中,推動文化產業與旅游產業融合是文旅融合的核心,是實現國民經濟和產業高質量發展的重要推動力[1]和解決我國新時代社會主要矛盾的重要抓手和有效措施[2],對進一步推進經濟高質量發展和文化強國建設具有重要意義。

近年來,國內外關于文化產業與旅游產業融合的研究主要集中在以下幾個方面:一是文化產業與旅游產業融合指標體系構建。目前,學界關于文化產業與旅游產業發展水平評價指標體系構建的研究不斷深入且趨于成熟。其中,基于投入和產出維度構建的指標體系受到諸多學者和科研機構的推崇。如:中國人民大學基于投入產出理論和系統思想,借鑒鉆石模型評價結構構建了產業生產力、影響力、驅動力三個維度的文化產業發展水平評價指標體系[3];中央財經大學等機構圍繞投入水平和產出品質對中國文化產業高質量發展指數進行測度[4];學者劉安樂從產業基礎、人力資本和產業效益三個方面出發構建了文化產業與旅游產業綜合評價指標體系[5]。二是不同地區文化產業與旅游產業融合水平測度及驅動因素分析。由于缺乏反映文化產業與旅游產業融合水平的統計指標,學者們大都借鑒物理思想構建耦合協調模型對單一省份[6-7]、長三角[8]、珠三角[9]、東西部[10-11]、全國[12]等不同范疇地區的文化產業與旅游產業融合水平進行測度。此外,還有部分學者采用了DEA模型對文化產業與旅游產業融合效率進行了分析[13]。在探究驅動因素層面,研究方法呈現出多元化特征,主要以定量方法為主,具體包括多元線性回歸[6]、普通計量經濟學模型[14]、地理探測器[15]、空間計量經濟學模型[5]、扎根理論[16]等。三是文化產業與旅游產業融合路徑研究。為推進文化產業與旅游產業融合,學者彭雷霆等基于公共文化服務、文化產業和旅游業耦合協調的研究對我國文旅融合水平進行了測度[17]。同時,學者們結合實際情況提出了主題公園式融合路徑,如:迪士尼樂園[18]、文化遺產式融合路徑;如:非遺旅游節[19]、影視文化式融合路徑;如:新西蘭《鋼琴》電影拍攝地與旅游業結合[20]、節事會展式融合路徑;又如:斐濟芙蓉節[21]。此外,還有學者指出推進兩者融合要以市場為導向,不斷整合文化資源與旅游資源[22]。

綜上所述,國內外學者對關于文化產業與旅游產業融合的相關研究已有涉及并不斷深入。具體來看,現有研究構建了文化產業與旅游產業融合的指標體系,考慮到我國不同地區的實際情況,分地區測度了文化產業與旅游產業融合水平,并采用多種方法對驅動因素進行了分析,但仍存在以下不足:首先,在融合指標體系方面,目前評價文化產業與旅游產業融合水平的指標體系較為單一,尤其是關于文化產業指標僅涵蓋了文化產業中部分類別,因而對文旅產業融合水平的評價難免存在較大誤差。其次,在文化產業與旅游產業融合時空演變方面,現有文獻僅從整體層面對融合情況進行了分析,不能反映出文化產業與旅游產業在融合過程中各自的發展情況。而在探究影響因素方面,部分文章僅采用了一般計量經濟學模型,忽視了文化產業與旅游產業融合的空間效應。在利用空間計量模型時,大多采用了截面回歸方式或未對空間動力因素進行分解,僅從整體上進行分析,結果可能存在系統性偏差,不能很好地反映出我國文化產業與旅游產業融合的真實情況,尤其是難以解釋不同影響因素在不同時間和地區對文化產業與旅游產業融合的異質性問題。最后,在融合路徑方面,由于缺乏實證研究或受制于研究方法,已有文獻多從研究對象的整體出發提出宏觀路徑,缺乏有針對性的微觀路徑。

基于此,本文借鑒國家產業分類標準,結合已有研究成果對現有文化產業與旅游產業融合指標體系盡可能地進行補充和完善,運用耦合協調度模型、脫鉤模型及空間自相關等方法從時間維度和空間維度分別對文化產業與旅游產業融合的演化規律和各自發展情況進行剖析。在此基礎上,采用全域空間計量模型和局域空間計量模型相結合的方法,不僅從宏觀層面對影響文化產業與旅游產業融合的驅動因素進行分解與分析,還從微觀視角出發,對各影響因素的時空異質性進行剖析,進而提出具有針對性的對策建議,以期為未來文化產業與旅游產業深度融合和高質量發展提供決策參考和有益借鑒。

二、研究設計

(一)數據來源

本研究所用數據均來自于2010-2019年官方統計年鑒。其中,文化產業相關數據主要來源于《中國文化文物統計年鑒》,旅游產業相關數據則主要來源于《中國旅游統計年鑒》,還有少部分數據來源于《中國統計年鑒》。但由于個別年鑒存在數據缺失問題,為保證數據的完整性,文章采用多重插補法對缺失值進行填補,并以各省份年末常住人口為核算標準,對面板數據進行人均化處理,以降低因行政層級和人口規模不同等原因所帶來的負面影響,提高結果的準確性。

(二)研究方法

1. 耦合協調度模型

耦合協調度是指兩個或多個系統基于某種性質的聯系而存在相互作用、相互影響和相互促進以致協同演化的現象[23],包括耦合度和協調度的測算,具體計算公式如下:

[C=U1?U2U1+U212]

[D=C×αU1+βU2]

式中,C為文化產業與旅游產業融合的耦合度,D為兩者的協調度,[α]和[β]分別為文化產業與旅游產業系統的權重。本文采用學界主流設定方式,將[α]與[β]均設定為0.5,以表示文化產業與旅游產業在融合過程中具有同等重要地位。

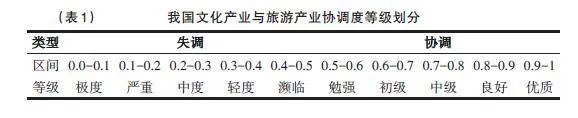

為提高結果的可讀性,本文根據耦合協調度數值,采用等距離劃分方式,進一步劃分為10個協調等級,如表1所示。

2. 脫鉤模型

脫鉤是對變量間關聯性的一種形象表述,其模型主要用來衡量兩變量之間同步變化趨勢的強弱,現已被廣泛應用于經濟增長、旅游發展和公共服務等領域的研究[24–26]。目前,關于脫鉤指數的算法有多種,較具代表性的有經濟合作與發展組織(OECD)提出的脫鉤指數法[27]以及芬蘭圖爾庫大學學者Tapio基于彈性理論所改良的脫鉤模型[28]。由于學者Tapio改良后的脫鉤模型可以兼顧兩個指標總量和相對量的變化,較為精確地測度出脫鉤數值的時空變化,故本文采用后者對我國文化產業與旅游產業融合的脫鉤情況進行分解,具體計算公式如下:

[Eit=?it??it?1?itTit?Tit?DcdjEcnZwo5dueaddsYJjQ==1Tit×100%=???it?TTit×100%]

式中,[Eit]表示第i個省份第t年脫鉤彈性水平;[?it]表示第i個省份第t年文化產業綜合發展水平,[?it?1]表示第i個省份第[t?1]年文化產業綜合發展水平;同理,[Tit]與[Tit?1]分別表示第i個省份第t年和第[t?1]年旅游產業綜合發展水平。

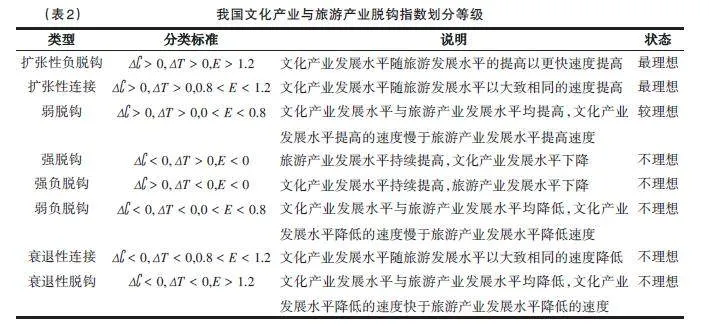

為更直觀展現脫鉤彈性水平情況,學者Tapio將其分為脫鉤、連接和負脫鉤三大類,并依據脫鉤彈性水平數值大小進一步將其細分為八種脫鉤程度。本文在Tapio的分類標準基礎上,結合學者何靜等人的劃分方式[25]對分類標準進行了修改,具體分類情況如表2所示。

3. 空間自相關

(1)全域空間自相關

全域空間自相關概括了在一個總的空間范圍內空間依賴的程度,具體計算公式如下:

[Moran's I=nS0×i=1n j=1n wijyi?yyj?yi=1n yi?y2]

式中,[S0=i=1n j=1n wij],n為空間單元總個數,[yi]和[yj]分別表示第i個空間單元和第j個空間單元的屬性值,[y]為所有空間單元屬性值的均值,[wij]為空間權重值。

(2)局域空間自相關

本文采用[G?i(d)]指標來進行局域空間相關性分析。其中,[G?i(d)]值顯著為正,表明該地區周圍的值相對較高,屬于熱點地區,反之則為冷點地區[29]。具體計算公式如下:

[G?i(d)=i=1n Wij(d)yi/i=1n yi]

式中,[G?i(d)]表示G系數的觀測值,[Wij(d)]為空間權重矩陣,[yi]表示第i個空間單元的屬性。

4. 空間計量模型

(1)全域空間計量模型

Tobler提出地理學第一定律,使人們認識到空間效應的存在打破了以往計量分析相互獨立的基本假設,使得研究結果和推論不盡可靠,必須采用空間計量經濟學模型來處理空間效應。常見的空間計量經濟學模型有空間滯后模型(SLR)、空間誤差模型(SEM)及空間杜賓模型(SDM)等。因此,為探究文化產業與旅游產業融合的驅動因素,本文將基礎研究模型設定如下:

SLR:[yit=ρj=1n Wijyjt+βxit+μi+λt+εit]

SEM:[yit=ρj=1n Wijφit+βxit+μi+λt+εit]

SDM:[yit=ρj=1n Wijyjt+βxit+θj=1n Wijxijt+μi+γt+εit]

式中,[yit]為第i個地區第t年被解釋變量的數值,[xit]為第i個地區第t年的控制變量,ρ為空間滯后系數,[Wij]是空間權重矩陣,[μi]和[γt]分別為個體和時間固定效應,[?it]為誤差項。

(2)局域空間計量模型

由于全域空間計量模型的前提是變量間的關系具有同質性,因而其分析結果僅能反映整體研究區域內的某種平均狀態,忽視了變量間關系的局部特性[30]。為進一步剖析驅動因素的時空異質性問題,本文引入時空地理加權回歸模型,將數據的時間和空間要素嵌入回歸模型中,具體模型設置如下:

[yi=β0ui,vi,ti+k=1p βkui,vi,tixik+εi]

[βui,vi,ti=XTWui,vi,tiX?1XTWui,vi,tiy]

式中,[yi]為被解釋變量在([ui,vi])位置[ti]時刻的觀測值,[βui,vi,ti]為在點i采用權重矩陣加權最小二乘法估計的回歸系數,[Wui,vi,ti]為在([ui,vi])位置[ti]時刻的權重矩陣。

(三)評價指標體系構建

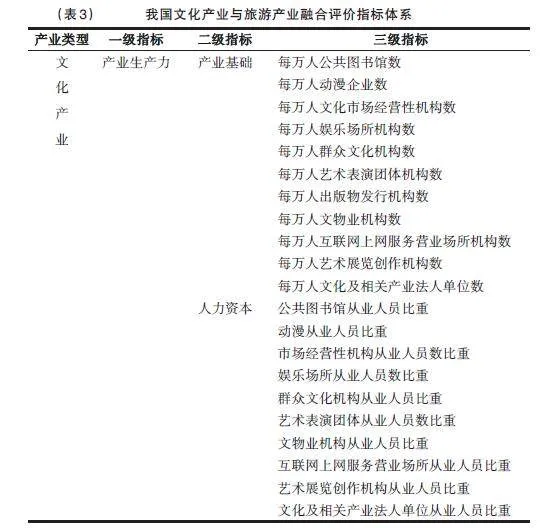

文化產業與旅游產業融合評價指標體系是對文化產業與旅游產業發展協調狀況的具體量化體現,科學合理的評價指標體系是正確研判文化產業與旅游產業發展情況的關鍵。首先,本文在遵循合理性、代表性和可獲得性原則的基礎上,參考了中國人民大學提出的中國省市文化產業發展指數評價體系,以產業生產力、影響力和驅動力三個維度作為指標評價框架。其次,在二級指標選取上,借鑒了學者劉安樂等人的二級指標架構。其中,產業基礎不僅是一個地區文化和旅游產業發展的重要基礎,直接影響著當地產業的發展,同時還是文化產業和旅游產業共享發展的應有之義[31]。最后,在三級指標選取上,主要參考了國家統計局頒布的《文化及相關產業分類(2018)》《中國文化產業高質量發展指數(2019)》及《國家旅游及相關產業統計分類(2018)》,結合已有研究成果[12][14][15],最終選取35個文化產業三級指標和27個旅游產業三級指標,構成我國文化產業與旅游產業融合評價指標體系,并采用熵值法對各指標進行賦權,最終指標體系詳情如表3所示。

三、 我國文化產業與旅游產業融合的時空異質性分析

(一)我國文化產業與旅游產業融合的時間演變分析

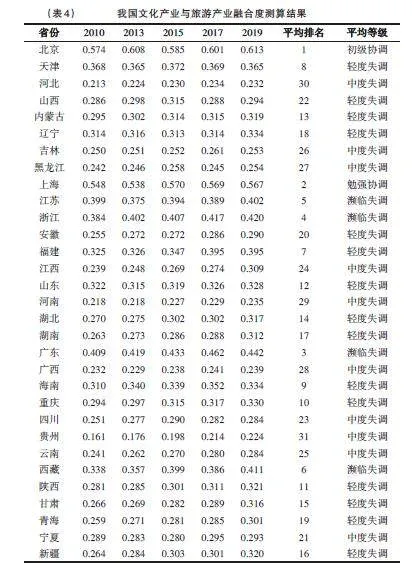

根據我國文化產業與旅游產業融合評價指標體系,結合耦合協調度模型測算出我國31個省區市文化產業與旅游產業融合度數值(如表4所示)。

由表4可知,我國31個省(直轄市、自治區)2010-2019年文化產業與旅游產業融合度總體呈現出逐年向好的增長趨勢,但融合總體水平較低,大部分省份處于輕度失調和中度失調狀態,具有較大的提升空間。具體而言,2010年有1省文化產業與旅游產業融合度嚴重失調和瀕臨失調,19省中度失調,8省輕度失調,2省勉強協調。到2019年,有6省瀕臨失調和中度失調;16省輕度失調;2省初級協調;1省嚴重失調,這說明大多數省份由2010年的中度失調上升到2019年的輕度失調和瀕臨失調,但多數省份仍未達到協調等級。此外,該表同時也反映出我國文化產業與旅游產業融合度在省級層面存在不均衡現象。其中,北京、上海、廣東、浙江和江蘇五省平均排名名列前五,貴州、河北、河南、廣西和黑龍江平均排名位列后五。貴州、西藏、海南、陜西和江西10年間平均增速最快,遼寧、天津、寧夏、吉林和黑龍江10年間平均增速最慢。

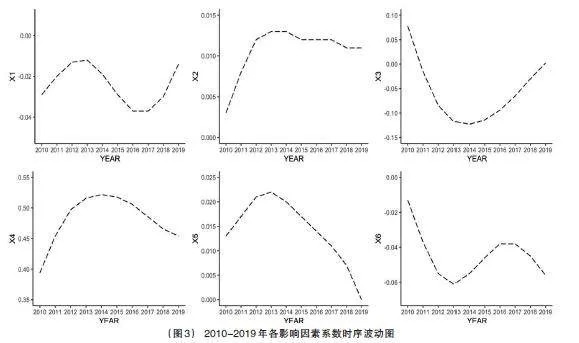

由于融合度數值只能從整體上反映出文化產業與旅游產業的耦合協調情況,不能很好地表現出文化產業與旅游產業各自的發展情況。因此,本文借助脫鉤模型計算31省份脫鉤指數,具體結果如表5所示,并繪制出脫鉤類型時間趨勢圖,如圖1所示。

由表5可以看出,我國文化產業與旅游產業發展脫鉤類型種類多樣,表現出以強脫鉤為主,擴張性負脫鉤為輔,及弱脫鉤和強負脫鉤等類型為補充的特征。

從宏觀總體來看,如圖1所示,2010-2019年我國文化產業與旅游產業發展呈現出向好趨勢,最理想與較理想狀態百分比波動式上升,不理想狀態占比總體下降,所得結果進一步支撐了耦合協調度結論。具體而言,第一階段共有7個省份脫鉤類型處于理想狀態,6個省處于較理想狀態,18個省處于不理想狀態。第三階段處于理想狀態省份個數上升至9個,較理想省份個數維持6個,不理想省份個數下降至16個。到第五階段,共有10個省份脫鉤類型處于最理想狀態,7個省份處于較理想狀態,但仍有14個省份脫鉤類型不理想。此外,從脫鉤類型的含義出發,多數不理想省份處于強脫鉤和強負脫鉤狀態,即文化產業與旅游產業在多數省份間存在此消彼長問題,未能實現同步增長和協調發展。

從微觀個體來看,上海市、江蘇省、湖北省、廣東省、甘肅省在2010-2019年文化產業與旅游產業脫鉤類型變動較大。其中,上海市、湖北省、廣東省文化產業與旅游產業脫鉤類型均由第一期的不理想狀態轉化為第五期的理想狀態,形成了文化產業與旅游產業協同發展的良好局面。此外,江蘇省則由第一期的強脫鉤降到第五期的衰退性脫鉤,這說明近些年江蘇省文化和旅游產業增速下降明顯。而甘肅省則由第一期的擴張性負脫鉤下降至第五期的強脫鉤,這說明旅游產業在保持高速增長的同時,文化產業增速出現負增長。

(二)我國文化產業與旅游產業融合的空間演變分析

根據脫鉤指數分類結果可以看出,我國文化產業與旅游產業發展狀態脫鉤等級處于理想地區的個數在空間上分布較為均勻,東部以北京、上海、廣東、海南等地為主,中部以江西、湖北、河南等地為主,西部則以云南、貴州、重慶等地為主。為進一步探究文化產業與旅游產業融合的空間差異性,本文在計算[Moran's I]數值的基礎上,進一步采用冷熱點進行局域空間聚類分析。

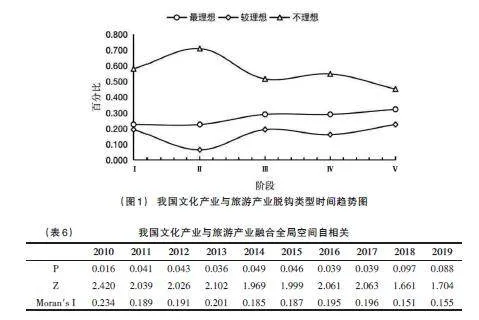

根據全域空間自相關公式計算出2010-2019年我國文化產業與旅游產業融合度的[Moran's I]數值。由表6可知,我國2010-2019年文化產業與旅游產業融合度全局空間自相關[Moran's I]的P值均小于0.1,Z值大于1.65,且Moran's I數值均大于0.1,表明文化產業與旅游產業融合度存在正向溢出效應,即相鄰省份的文化產業與旅游產業融合度存在正相關關系。

結合冷熱點Getis-Ord Gi*統計量90%、95%和99%置信區間顯著性標準進一步發現,2010年我國文化產業與旅游產業融合出現了雙高值區域和一低值區域,即京津高值區域、長三角高值區域和貴州低值區域。隨著時間的推移,2015年京津高值核心和貴州低值核心逐漸消失,但長三角高值核心愈加顯著,內蒙古等地則出現了低值集聚現象。到2019年,長三角高值核心區域逐漸集聚到上海地區,而內蒙古低值區域有向我國東北蔓延的趨勢,遼寧地區開始表現出冷點集聚特征。

整體來看,我國文化產業與旅游產業融合較好的地區位于長三角地區,尤其是上海市,西南、內蒙古及東北地區出現低水平融合集聚。北京則由于自身發展較為迅速,與周邊差距拉大,京津冀地區逐漸喪失了產業融合集聚效應。此外,在長三角地區我國文化產業與旅游產業融合形成了較穩定的空間集聚效應,而其他地區空間效應則呈現不穩定性。

四、我國文化產業與旅游產業融合的驅動因素分析

文化產業與旅游產業兩者的融合是多重因素共同作用的結果,通過分析兩者融合的驅動因素,可以更好地揭示文化產業與旅游產業融合的發展規律。管窺已有文獻,文化產業與旅游產業融合受消費需求、市場活力、政府支持度、服務環境、技術創新[7]和對外開放水平[6]等因素影響。因此,在參考已有文獻的基礎上,本文以文化產業與旅游產業融合度為被解釋變量(Y),以政府支持度、對外開放水平、消費需求、市場宏觀環境、技術創新能力、人力資本為解釋變量。其中,以人均財政支出表征政府支持度(X1),以人均實際利用外資表征對外開放水平(X2),以人均消費支出表征消費需求(X3),以人均GDP表征市場宏觀環境(X4),以人均R&D支出表征技術創新能力(X5),以高等學校畢業生人數表征人力資本(X6)。

(一)宏觀視域下我國文化產業與旅游產業融合的驅動因素分析

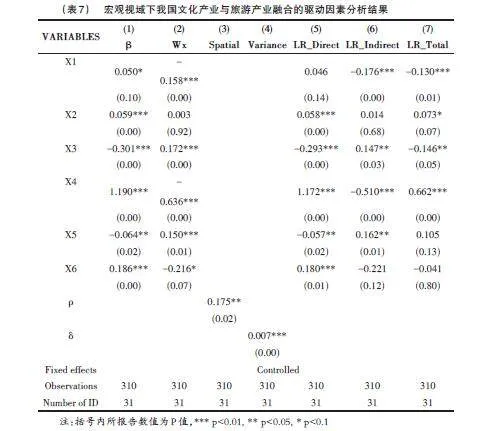

在選擇面板空間計量模型時,本文首先進行LM檢驗,以此判斷是否有必要使用空間回歸模型;其次,通過Hausman檢驗判斷固定效應與隨機效應,構建動態空間SDM模型;再次,基于LR檢驗與Wald檢驗來判斷SDM模型是否能退化為SEM模型或SLM模型;最后,基于可決系數,對模型進行最終確定。經上述檢驗,LM結果均顯著,表明存在空間效應,且SDM模型無法退到SEM模型與SLM模型。此外,為減少異方差帶來的負面影響,本文還對各指標進行對數轉化,最終確立本文的研究模型為固定效應動態空間杜賓模型,所得結果如表7所示。

由表7可知,被解釋變量的空間滯后系數[ρ]為0.175,且在1%的顯著水平下顯著,一方面,表明我國文化產業與旅游產業耦合協調度存在明顯的空間溢出效應,即某一省份文化產業與旅游產業的融合會推動相鄰省份產業融合的發展,對前文結果進行了進一步的驗證。另一方面,也同時說明被解釋變量的空間滯后系數顯著不為0,對估計參數直接進行解讀可能會存在系統性偏差,需要對其進行分解。因此,本文利用積分算法對空間效應進行分解,分別從總效應和分效應(直接效應和間接效應)兩個方面進行分析。

從總效應來看,政府支持度、對外開放水平、消費需求和市場宏觀環境4個變量總效應結果顯著,表明這4個變量對我國文化產業與旅游產業融合的平均影響程度較大,特別是我國市場宏觀發展環境對產業融合的推動作用尤為明顯。具體而言,政府支持度、對外開放水平、消費需求、市場宏觀環境分別以-0.130、0.073、-0.146、0.662的彈性影響全國文化產業與旅游產業融合,即在其他變量保持不變的情況下,政府支持度、對外開放、消費需求、市場環境每變動1%,產業融合度將對應變動-0.13%、0.073%、-0.145%和0.662%。由于總效應等于直接效應與間接效應之和,因此,對分效應進行分析可更好地理解總效應的變動原因。

從分效應來看,政府支持度對文化產業與旅游產業融合的直接效應為0.046,但其參數為0.05,在10%水平下顯著,這說明政府支持度對本省文化產業與旅游產業融合具有一定促進作用。這可能是因為2018年原文化部和原國家旅游局合并,強化了各級政府對文旅融合的重視程度。而間接效應為-0.176,并在1%顯著水平下顯著,這說明政府對本省文旅融合的重視程度,會對鄰省文旅融合產生負面影響,具有負外部效應。究其原因在于政府的高支持利于產業融合的發展,鄰省文旅產業可能會因此涌入,以獲取政策優勢。

對外開放對文化產業與旅游產業融合的直接效應為0.058,在1%顯著水平下顯著,這說明本省對外開放程度對產業融合具有正向促進作用,即對外開放程度每變動1%,產業融合水平將提升0.058%。但間接效應不顯著,這說明對外開放對鄰省產業融合不存在空間溢出效應。

消費需求對文化產業與旅游產業融合的直接效應為-0.293,在1%顯著水平下顯著,這說明本省消費需求對本省產業融合具有阻礙作用,即消費需求每變動1%,產業融合水平會下降0.293%,究其原因在于文旅產業的消費者具有明顯的流動性,本地游客由于對居住地文旅場景過于熟悉,易產生視覺疲勞和審美疲勞,在獵奇心理的推動作用下,對不熟悉的省外游充滿熱情[32]。因此,本地區的消費需求難以持續推動本地區產業融合,反而需求越高越會帶動鄰省產業融合的發展。

市場宏觀環境對文化產業與旅游產業融合的直接效應為1.172,在1%顯著水平下顯著,間接效應為-0.510,在1%顯著水平下顯著,這說明本地區市場宏觀環境對本省產業融合具有正向推進作用,但對鄰省產業融合具有一定阻礙作用。這是因為良好的市場環境更適合產業的融合和發展,從而易產生馬太效應,使得市場宏觀環境優良的地區產業融合水平越高,越有吸引力,更易形成集聚效應。

創新能力對文化產業與旅游產業融合的直接效應為-0.057,間接效應為0.162,均在5%顯著水平下顯著,這表明創新能力對本地文化產業與旅游產業融合具有負向作用,但對鄰省產業融合具有正向作用。所得結果看似矛盾,但深入分析發現,技術創新投入量較大,其轉化為生產力需要較長的回報周期。因此,在未發揮其應有的推動作用前,會對本地產業融合的發展表現出一定的負面作用。

人力資本對文化產業與旅游產業融合的直接效應為0.180,在1%顯著水平下顯著,而間接效應不明顯,這說明人力資本對鄰省產業融合影響較弱,但對本省產業融合具有推動作用,其主要原因在于地方高校多為本地區經濟建設和社會發展服務。

(二)微觀視域下我國文化產業與旅游產業融合的驅動因素分析

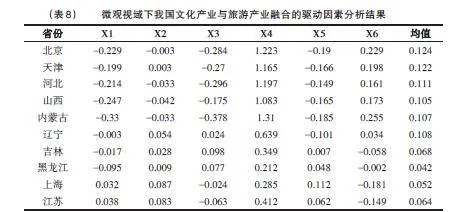

為探究微觀視域下我國文化產業與旅游產業融合的驅動因素,本文借助AICc方法確認最優帶寬為0.115,設置時空距離比自動最優化,結果為0.373。在控制固定效應的基礎上,利用固定核密度估計方式進行時空地理加權回歸(GTWR),對我國文化產業與旅游產業融合的空間動力因素進行分解。由于篇幅有限,本文以2019年各變量擬合系數為例,具體結果如表8所示。

從表8可以看出,政府支持度、對外開放水平、消費需求、市場宏觀環境、技術創新能力、人力資本等6個變量在不同省份和不同地區之間系數大小存在差異,甚至作用方向完全相反,這表明這些影響因素對文化產業與旅游產業融合的作用效應具有明顯空間異質性。

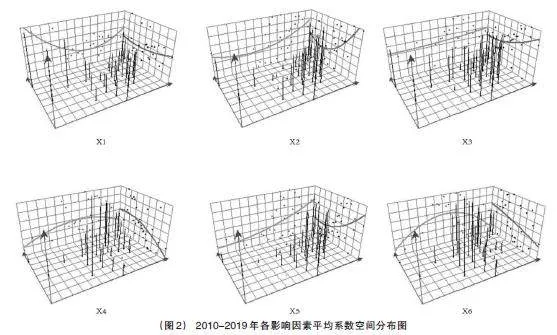

因此,為進一步探究各影響因素作用程度的時空異質性,本文基于2010-2019年各變量系數及其均值利用R軟件將其結果按經緯度進行投射,繪制出平均系數空間分布圖和時序波動圖,如圖2和圖3所示。

從經向來看,不同影響因素對我國文化產業與旅游產業融合的影響程度存在東中西部地區差異。具體而言,對外開放水平、消費需求、技術創新能力對文化產業與旅游產業融合的影響程度呈現出自西向東增長趨勢。產生該現象的原因可能是越往東部地區,交通越便捷、經濟越發達、更易吸引外資。此外,市場宏觀環境和人力資本對文化產業與旅游產業融合的影響則呈現出“倒U”特征。這是由于近些年整個中部地區的迅速崛起,成為了中國整體發展的戰略腹地和物流、人流、文化流的核心通道[33],為文化產業與旅游產業的融合提供了良好環境。而政府支持度則表現出“正U”形特征且左邊系數較高。西部大開發推動了西部地區基礎設施等公共服務水平的提升,為文化產業與旅游產業的集聚創造了條件[34]。

從緯向來看,除政府支持力度外,各影響因素對我國文化產業與旅游產業融合的影響程度還存在南北部地區差異。具體來講,政府支持力度對文化產業與旅游產業融合的影響程度近似呈一條直線,這說明在文旅融合的大趨勢下,不論南方還是北方地方政府均高度重視文化產業與旅游產業融合。而市場宏觀環境和人力資本系數則呈現出北高南低的特征。這是由于北方人均受教育年限和人均高校數量均高于南方,在一定程度上為文化產業與旅游產業的融合提供了更優的人力資源[35]。對外開放水平、消費需求和技術創新能力3個變量系數表現出了北低南高的特征。這是因為相較于北方地區而言,南方地區經濟規模、對外開放程度和科技轉化水平均高于北方地區[36],因而其推動文化產業與旅游產業融合的能力也就越強。

從圖3結果可以看出,在不同時段各影響因素對我國文化產業與旅游產業融合的影響程度并非一成不變。具體而言,政府支持力度、對外開放水平、市場宏觀環境對文化產業與旅游產業融合的影響程度在10年間整體上均具有不同程度的增長。政府支持力度和人力資本系數存在兩次峰值。其中,政府支持力度對文化產業和旅游產業融合的作用大小與國家政策密不可分[37]。2009年《關于促進文化與旅游結合發展的指導意見》出臺,對兩者關系進行了闡述,為其發展指明了方向。2018年文化和旅游部成立,更為文旅融合的快速發展掃清了障礙,由此迎來了兩次快速推動期,進一步證實了前文所得結果。而人力資本系數的變動可由人才經濟價值轉化鏈給予解釋,人力資本對文化產業和旅游產業融合的作用受到人力效用的約束,當人才過于集聚時,會造成資源配置的失衡,人力資本的作用將受到限制[38]。此外,隨著對外開放水平的不斷提高,帶來了國內企業競爭力的提升和投資收益率下降,外資增速步入放緩階段[39]。因此,對外開放水平系數經歷迅猛增長期后轉向了平穩期。消費需求系數呈現出“正U”形的變化趨勢,主要是因為經濟的發展,人們消費結構不斷優化,物質型消費的比重不斷下降,屬于精神層面的文化和旅游消費比重不斷提升[40]。而在邊際效用遞減規律的作用下,市場宏觀環境和創新能力則表現出了“倒U”形的變化特征。

五、結論與建議

(一)結論

本文基于2010-2019年文化產業與旅游產業相關面板數據,構建我國文化產業與旅游產業融合測度指標體系,運用耦合協調度模型、脫鉤模型及空間自相關等方法,從時間維度和空間維度對我國31個省市自治區文化產業與產業融合情況進行量化分析,并分別利用全域空間計量模型和局域空間計量模型對影響文旅產業融合的驅動因素進行宏微觀分析,得出以下主要結論。

首先,從時間維度來看,我國文化產業與旅游產業融合度整體上不斷提高,脫鉤狀態種類多樣,不斷趨于理想狀態,但總體水平較低,多數省份處于失調、強脫鉤和強負脫鉤狀態。在省級層面上表現出明顯差異,既體現在省際間融合水平的差異,又體現在省內文化產業與旅游產業發展存在此消彼長、不協調的問題。從空間維度來看,我國文化產業與旅游產業融合存在正向空間集聚,文化產業與旅游產業發展狀態脫鉤等級處于理想地區的個數在我國東中西部分布較為均勻。但除長三角地區外,尚未形成明顯且穩定的空間集聚效應。在2010-2019年間,先后出現了以京津、長三角為中心的雙高值區域和以貴州為中心的低值區域,以及以長三角為中心的高值區域和以內蒙古及東北等地為中心的低值區域。

其次,從全域空間計量模型結果來看,我國文化產業與旅游產業的融合是多重因素共同作用的結果。其中,政府支持度、對外開放水平、市場宏觀環境、人力資本對本省文化產業與旅游產業融合發展具有正向推動作用,消費需求對本省文旅產業融合起到一定阻礙作用,而技術創新尚未發揮出應有的帶動作用。此外,政府支持度、市場宏觀環境具有負外部性,易導致馬太效應,不斷吸引鄰省文旅產業涌入,對鄰省文旅產業的融合產生消極影響。而消費需求和技術創新對鄰省文旅產業的融合具有正外部性。

最后,從局域空間計量模型結果來看,我國文化產業與旅游產業融合的驅動因素存在明顯時空異質性。具體而言,從空間維度來講,西部地區文化產業與旅游產業的融合更依賴于政府支持力度,中部地區則更依賴于市場宏觀環境和人力資本,而東部地區動力更為多樣,除依賴于政府支持力度外,還受到對外開放水平、消費需求和技術創新能力的影響較大。就南北方向來說,北方地區文化產業與旅游產業的融合更依賴于市場宏觀環境和人力資本,而南方地區則受對外開放水平、消費需求和技術創新能力影響更大。從時間維度來看,受政策、人力效用約束、企業競爭力、投資收益率、經濟發展水平、消費結構和邊際效用遞減規律等因素的影響,政府支持力度和人力資本系數出現兩次峰值,對外開放水平系數經歷了迅猛增長期后轉向了平穩期,消費需求系數表現出了“正U”形的變化趨勢,市場宏觀環境和創新能力則表現出了“倒U”形的變化特征。

(二)對策建議

第一,根據文旅產業融合水平,建立階段性評估機制,走差異化融合發展之路。文旅產業實現融合發展的重要前提是文化和旅游兩端的充分發展,但事實上多數地區仍不協調,尤其是中西部等內陸地區普遍存在文化產業落后問題。因此,應建立階段性評估機制,對文化產業與旅游產業各自發展情況進行階段性診斷,及時調整融合方式。對于文化產業滯后于旅游產業的地區應在政府的主導下,依靠王牌旅游產業,挖掘文化內涵,突出地域特色,推出旅游文化精品線路,將最有影響力的文化與旅游產品結合。而對于旅游產業滯后于文化產業的地區應堅持整體品牌塑造和營銷推介,積極開展主題綜藝和實景演出等活動,逐漸將文化產業屬性注入旅游產業,發揮文旅產業融合的綜合放大效應。

第二,堅持合作共贏理念,尋求府際合作,改善市場宏觀環境,打造文旅產業大融合圈,走出內卷化發展困境。由于文化產業與旅游產業的融合具有空間溢出效應,相鄰政府之間應加強溝通,探求產業融合過程中各自利益分享機制,著力抓宏觀市場環境建設,由過去追求優惠政策洼地,轉為打造公平營商環境高地,形成更廣泛的文旅產業大融合圈,發揮集聚效應和帶動作用,避免出現因資源過度集中而導致馬太效應,阻礙整體文化產業與旅游產業融合,加劇地區發展不平衡。

第三,堅持“固優勢補短板”,因地制宜地推動文化產業與旅游產業深度融合,深度挖掘本土特色文化內涵,形成優勢互補的南北格局和東西格局,避免陷入同質化競爭僵局。西部地區應在利用好政府政策的同時,抓好絲綢之路和西部大開發戰略,通過對西部文化的開發、利用和展示,發揮其獨特魅力,打造特色精品文旅產業,引導文化消費,吸引更多境外資本進入,創辦文旅產業,活化文化資源存量。北方地區則應在利用好現有人力資本的同時,加強創新型人才培養,提高科技創新轉換率,結合時下大數據等可視化、數字化方式及融媒體等新型手段提高文化產業與旅游產業融合的質量與數量,實現高質量發展。東部地區與南部地區除保持已有優勢外,在推動自身文旅產業融合發展的同時,更應發揮示范作用,向西和向北輻射,通過東西南北多循環,實現“1+1>2”的融合目標。

[參考文獻]

[1] 范周.文旅融合的理論與實踐[J].人民論壇·學術前沿,2019,(11).

[2] 范建華,秦會朵.文化產業與旅游產業深度融合發展的理論詮釋與實踐探索[J].山東大學學報(哲學社會科學版),2020,(4).

[3] 彭翊.中國省市文化產業發展指數研究[J].文化產業導刊,2011,(2).

[4] 魏鵬舉.中國文化產業高質量發展的戰略使命與產業內涵[J].深圳大學學報(人文社會科學版),2020,(5).

[5] 劉安樂,楊承玥,明慶忠,等.中國文化產業與旅游產業協調態勢及其驅動力[J].經濟地理,2020,(6).

[6] 孫劍鋒,李世泰,紀曉萌,等.山東省文化資源與旅游產業協調發展評價與優化[J].經濟地理,2019,(8).

[7] Fan T, Xue D.Spatial correlation of cultural industry and tourism industry in Shaanxi Province, China: LISA analysis based on coordination model[J].Asia Pacific Journal of Tourism Research,2020,(9).

[8] 侯兵,周曉倩.長三角地區文化產業與旅游產業融合態勢測度與評價[J].經濟地理,2015,(11).

[9] 袁俊,高智.珠三角地區文化產業與旅游業融合發展水平測度[J].資源開發與市場,2018,(1).

[10] 陳曉菲,韓平.東北地區文化產業與旅游產業耦合協調發展研究——基于2012—2018年面板數據的實證[J].哈爾濱商業大學學報(社會科學版),2020,(5).

[11] 汪永臻,曾剛.西北地區文化產業和旅游產業耦合發展的實證研究[J].經濟地理,2020,(3).

[12] 翁鋼民,李凌雁.中國旅游與文化產業融合發展的耦合協調度及空間相關分析[J].經濟地理,2016,(1).

[13] Su Z, Aaron J R, McDowell W C, et al.Sustainable Synergies between the Cultural and Tourism Industries: An Efficiency Evaluation Perspective[J].Sustainability,2019,(23).

[14] 李麗,徐佳.中國文旅產業融合發展水平測度及其驅動因素分析[J].統計與決策,2020,(20).

[15] 吳麗,梁皓,虞華君,等.中國文化和旅游融合發展空間分異及驅動因素[J].經濟地理,2021,(2).

[16] 趙書虹,陳婷婷.民族地區文化產業與旅游產業的融合動力解析及機理研究[J].旅游學刊,2020,(8).

[17] 彭雷霆,康宇萌.我國文旅融合水平測度研究——基于公共文化服務、文化產業和旅游業耦合協調的探討[J].決策與信息,2023,(6).

[18] 邵明華,張兆友.國外文旅融合發展模式與借鑒價值研究[J].福建論壇(人文社會科學版),2020,(8).

[19] Cesar Herrero L, Angel Sanz J, Devesa M.Measuring the economic value and social viability of a cultural festival as a tourism prototype[J].Tourism Economics,2011,(3).

[20] Connell J.Film tourism—Evolution, progress and prospects[J].Tourism Management, 2012,(5).

[21] Bossen C.Festival mania, tourism and nation building in Fiji: The case of the Hibiscus Festival, 1956-1970[J].Contemporary Pacific,2000,(1).

[22] 張海燕,王忠云.旅游產業與文化產業融合運作模式研究[J].山東社會科學,2013,(1).

[23] 洪學婷,黃震方,于逢荷,等.長三角城市文化資源與旅游產業耦合協調及補償機制[J].經濟地理,2020,(9).

[24] 李健,王堯,王穎.京津冀區域經濟發展與資源環境的脫鉤狀態及驅動因素[J].經濟地理,2019,(4).

[25] 何靜,汪俠,劉丹麗,等.國家級貧困縣旅游發展與多維貧困的脫鉤關系研究——以西南地區為例[J].地理研究,2019,(5).

[26] 遲瑤,王艷慧,房娜.連片特困區貧困縣農村基本公共服務與縣域經濟時空格局演變關系研究[J].地理研究,2016,(7).

[27] Lopez J A.Decoupling: a conceptual overview[R].Paris:OECD,2000.

[28] Tapio P.Towards a theory of decoupling: degrees of decoupling in the EU and the case of road traffic in Finland between 1970 and 2001[J].Transport Policy,2005,(2).

[29] 王若宇,黃旭,薛德升,等.2005~2015年中國高校科研人才的時空變化及影響因素分析[J].地理科學,2019,(8).

[30] Fotheringham A S, Crespo R, Yao J.Geographical and temporal weighted regression (GTWR)[J].Geographical Analysis,2015,(4).

[31] 喻蕾.文化產業高質量發展:評價指標體系構建及其政策意義[J].經濟地理,2021,(6).

[32] 李志飛,夏磊,鄧勝梁.旅游者社會行為變化及其影響因素研究——基于常居地-旅游地二元情境[J].旅游學刊,2018,(1).

[33] 胡惠林.論文化產業的本質——重建文化產業的認知維度[J].山東大學學報(哲學社會科學版),2017,(3).

[34] 肖懷德.我國西部文化產業集聚發展問題探究[J].甘肅社會科學,2014,(2).

[35] 盛來運,鄭鑫,周平,等.我國經濟發展南北差距擴大的原因分析[J].管理世界,2018,(9).

[36] 楊明洪,巨棟,涂開均.“南北差距”:中國區域發展格局演化的事實、成因與政策響應[J].經濟理論與經濟管理,2021,(4).

[37] 黃益軍,呂振奎.文旅教體融合:內在機理、運行機制與實現路徑[J].圖書與情報,2019,(4).

[38] 廖諾,張紫君,李建清,等.基于C-C-E鏈的人才集聚對經濟增長的貢獻測度[J].人口與經濟,2016,(5).

[39] 江小涓.新中國對外開放70年:賦能增長與改革[J].管理世界,2019,(12).

[40] 毛中根,孫豪.中國居民文化消費增長階段性分析——兼論文化消費“國際經驗”的不適用[J].財經科學,2016,(1).

[責任編輯:汪智力]