情感聯結、利益整合與秩序重構:新鄉賢組織參與鄉村治理共同體構建的行動邏輯

摘要:構建鄉村治理共同體是提升鄉村治理效能的重要方式。推進鄉村治理共同體建設,可以有效應對復雜的鄉村治理環境,實現鄉村治理現代化轉型。新鄉賢組織作為鄉村治理的參與群體,在鄉村治理中發揮著橋梁作用,是推動鄉村治理共同體構建的參與者和協調者。以H市Y村的本土實踐為案例,引入行動者網絡和關鍵群體的分析視角,對新鄉賢組織參與鄉村治理共同體建構的實踐樣態進行分析。考察得出,“情感聯結—利益整合—秩序重構”是新鄉賢組織參與鄉村治理共同體構建的行動邏輯,其中,情感聯結階段新鄉賢組織主要采用情感動員的方式,重構個體身份認同、形塑群體治村共同愿景;利益整合階段新鄉賢組織主要運用聚合利益訴求的方法,破除合作矛盾、塑造公共利益,整合治理資源、激發主體動力;秩序重構階段新鄉賢組織主要借助支付組織成本的手段,強化主體聯結,厚植責任。三個階段共同發力,構成一個有機整體,不僅為新鄉賢組織參與鄉村治理提供了新的理論視角,也為新時代鄉村治理共同體建構提供了新的啟示。

關鍵詞:行動者網絡;新鄉賢組織;治理共同體;鄉村治理

中圖分類號:C91 文獻標識碼:A 文章編號:1009-3605(2024)05-0085-11

一、問題提出與文獻回顧

(一)問題提出

黨的二十大報告指出:“完善社會治理體系。健全共建共治共享的社會治理制度,提升社會治理效能。”[1]2023年9月22日,九部委聯合發布的《“我的家鄉我建設”活動實施方案》明確要求,要打好“鄉情牌”“鄉愁牌”,引導各方人士自覺自愿建設家鄉[2]。吸納多主體共建鄉村治理共同體是推進國家治理體系和治理能力現代化的內在需求。

曾在很長時間內,“皇權不下鄉,鄉村皆自治”,生于斯長于斯的鄉賢群體成為了推動鄉村自治的主要群體。鄉賢作為傳統民間權威,主要憑借個體德行、社會地位和文化優勢推動和引領鄉村治理。在鄉賢群體的非正式治理下,鄉村場域也基本實現了有效治理。隨著鄉村振興戰略的持續推進,城鄉生產要素的雙向流動促進了各種異質性主體力量流入鄉村社會,并與鄉村內生力量交融互動,增強了城鄉社會的聯動性。

為盤活鄉村多元治理主體,推動鄉村發展,鄉賢文化重新得到了國家的廣泛重視,鄉賢群體的治理地位、鄉土情懷、主體資源優勢和時代性價值重新獲得了國家的認可。新鄉賢群體作為介于政府、村級和市場的中間群體,無論是政府公共政策所提倡的“領頭雁”“帶頭人”,還是新鄉賢自身所具備的鄉土文化烙印和社會資本優勢,都奠定了新鄉賢在織就社會關系網絡、推動鄉村治理現代化轉型中的有益作用。因此,新鄉賢群體逐漸成為推動鄉村社會治理共同體建構的重要行動者,并在鄉村人才短缺的現狀下發揮了重要的主體價值。

(二)鄉村治理共同體的研究回顧

“共同體”概念最先源自亞里士多德,他提出“政治共同體”(political community)概念,認為“共同體”是“為了實現某種共同的善而結成的關系和團體”[3];正式提出“共同體”這一概念的是德國社會學家費迪南·滕尼斯,他在1887年發表的《共同體與社會:純粹社會學的基本概念》中認為“共同體”本質上是持續和實際的共同生活,即關系的有機結合,這種“共同體”是建立在血緣、地緣和精神基礎之上的生活共同體[4]。目前,學術界對于共同體進行了深入研究,吳文藻、費孝通將“共同體”譯為社區,著重強調了“共同體”的地緣特性,吳文藻認為社區乃是一地人民實際生活的具體表現,有實質的基礎,是可以觀察到的[5],費孝通認為“共同體是持久的和真正的共同生活”[6]。隨著現代化進程推進,鄉村逐漸形成了多元治理格局,但由于治理主體原子化的生存方式,導致鄉村治理主體結構離散[7]。學界普遍認為,需要在鄉村構建自發、民主、穩固的共同體[8],而非聚焦某一特定目標建立階段性的主體聯結。針對鄉村治理共同體概念的界定學界暫未達成共識,但是學者對鄉村治理共同體的理解具有共性,認為鄉村治理共同體本質上是一種基于共識的聯合體[9]。

學界關于鄉村治理共同體的研究呈現出多維性。有從主體構成角度探討鄉村治理共同體的,認為鄉村治理共同體并非單純的國家或社會建構,而是政黨、國家和社會多方面協同共治的產物[10];有從特點維度探討鄉村治理共同體的,認為鄉村治理共同體是基于共同理想信念、價值目標形成的具有動態性、開放性、實踐性特點的聯合體[11];有從利益聚合角度探究鄉村治理共同體的,認為村民利益是維系鄉村治理共同體的黏合劑[12];有從鄉村治理工作制度角度探討鄉村治理共同體的,認為當代鄉村治理共同體建構采取“村為主”的工作法[13];有從生成機制視角研究鄉村治理共同體的,認為價值共同體、組織共同體、行動共同體建構是鄉村治理共同體生成的基礎[14];有從國家介入角度研究鄉村治理共同體的,認為鄉村治理共同體是“超越國家主義和自由主義的對立”,強調“國家與市民社會的互補與協作”[15];有從基層治理視角研究鄉村治理共同體的,認為鄉村治理共同體蘊含了國家治理、政府治理與基層治理的基本邏輯,增強了基層治理韌性[16]。

關于鄉村治理共同體的研究成果為我們理解鄉村治理共同體建設提供了重要理論參考。但是,從整體來看,現有研究也存在一定局限性。首先,已有研究中大多數研究聚焦于國家政策與制度設計的宏觀層面,強調國家是改變、塑造和建設現代鄉村社會的主體力量[17],忽視了鄉村治理共同體是具有自治性質的“自發秩序”[18],導致研究視角局限于關注行政力量對治理共同體的調控。其次,已有研究在進行社會治理共同體形塑機制提煉時,基本停留在理論性和概念性的要素介紹和現象描述層面,導致現有研究深度的缺失,進而沒能形成對鄉村社會特殊性和復雜性的精細認知。最后,已有研究主要集中在鄉村善治目標的視角下,從整體層面探討鄉村治理共同體合作模式,缺乏對異質性治理主體的主體功能、資源差異和聯結機制的深入探討,忽視了具有獨立性的鄉村治理行動者之間的聯動路徑的探討。

基于此,本文以行動者網絡理論和關鍵群體理論為研究視角,嘗試將鄉村內外部多元治理主體置于社會關系網絡中,識別新鄉賢組織作為重要群體在鄉村社會治理共同體構建過程中的作用,探究內嵌于多元主體間的多層級網絡關系及聯結機制,從而揭示鄉村治理共同體生成的行動邏輯。

二、理論基礎與分析框架

(一)理論基礎

行動者網絡理論( Actor-Network Theory)又稱異質建構論,于20世紀80年代中期由布魯諾·拉圖爾(Bruno Latour)首次提出[19]。行動者網絡理論是研究多元主體合作關系的理論,行動者、異質性網絡和轉譯是行動者網絡形成的三大核心要素[20],其中行動者包括核心行動者和非核心行動者兩大類,共同組成行動者網絡構建的主體基礎,異質性網絡是描述行動者聯結方式和互動過程的有效工具,轉譯是行動者網絡建立的過程。轉譯包含四個階段,問題化、利益相關化、征召和動員,其中問題化階段是確定核心行動者和設置強制通行點(公共目標)的過程;利益相關化階段是核心行動者呈現共同利益以破除其他行動者顧慮的過程;征召階段是核心行動者通過一系列舉措吸納其它行動者加入網絡的過程;動員階段是核心行動者最大程度聚合其它行動者共同實現公共目標的過程。可見,行動者網絡理論以行動者為中心,主要闡釋行動者合作網絡建構與運行的動態過程。該理論借助行動者網絡框架以呈現多元行動者間的相互作用,及多元行動者嵌套在網絡中動態變化的利益訴求。

要聚合多元行動者的優勢資源必須發揮群體的組織和動員能力,關鍵群體(critical mass)承擔了集體行動的發起的初始成本,是推動集體行動形成和發展的核心和靈魂[21]。構建鄉村治理共同體的重點在于聚合多元行動者的優勢資源,以實現鄉村善治的公共目標。新鄉賢群體作為“生長于斯”的特殊行動者,具有桑梓情懷和利他精神,他們在鄉村治理中具有的高度奉獻精神和內部驅動力[22],促使其在多主體中獨具號召力和表率性,在構建鄉村治理共同體中發揮著有益作用。因此,建構行動者網絡能為理解多元主體間的互動關系提供理論工具,能為理順鄉村治理共同體建設提供理論視角和方向思路。

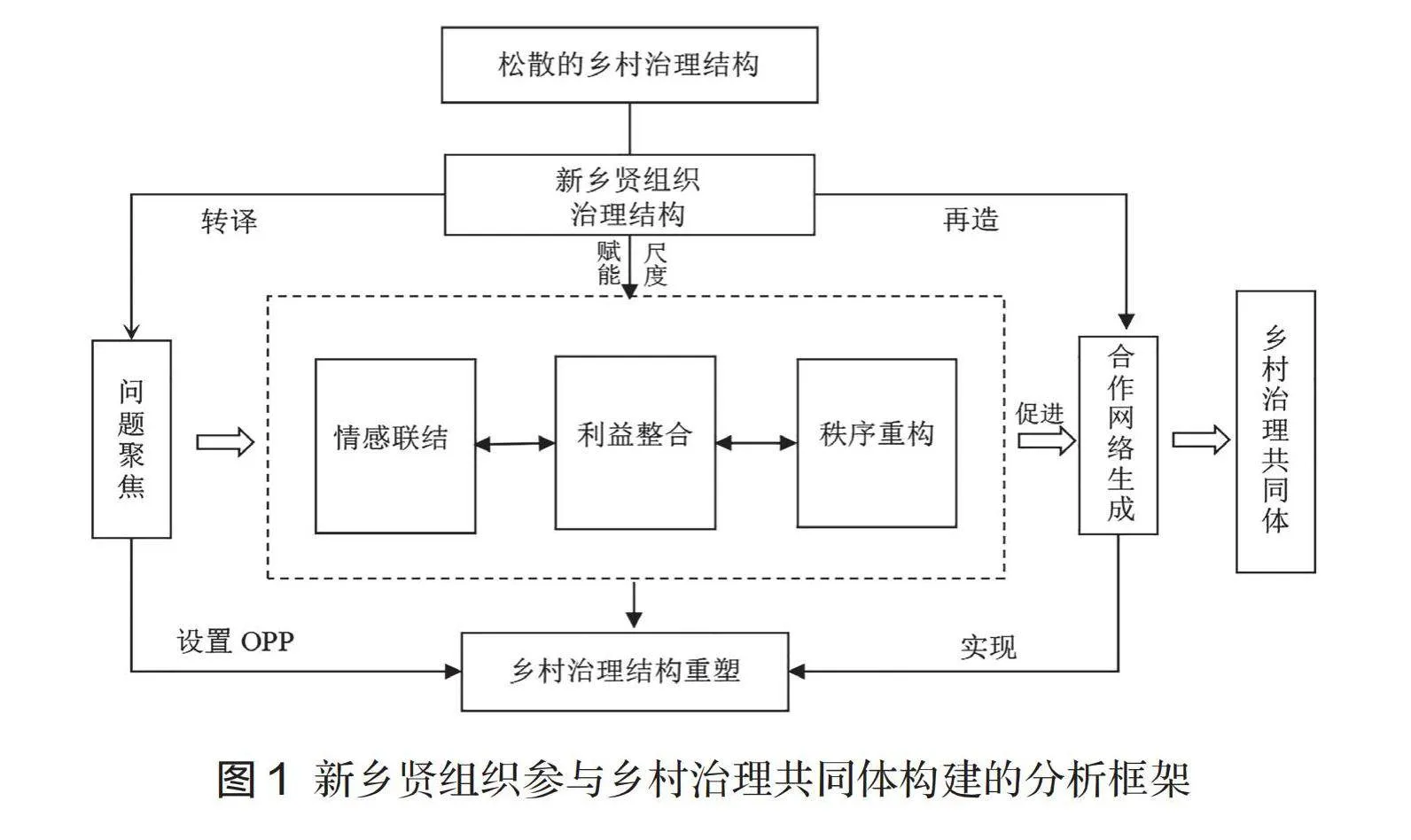

(二)“情感—利益—秩序”:新鄉賢組織參與鄉村治理共同體建構的分析框架

鄉村治理共同體形成于鄉村治理場域,由基層政府、企業、村民、自治組織、鄉村社會力量等多主體組成。鄉村治理共同體是聚焦鄉村善治目標,圍繞鄉村治理事務,依據鄉村治理現實圖景,秉持共建、共治、共享的治理理念,在情感聯結中塑造治理愿景,在利益互嵌中形塑合作網絡,在秩序再造中規范集體行動的鄉村治理有機整體。受制于治理目標和資源稟賦的差異,鄉村場域內的多元主體在治理過程中“各自為政”、行為邊界模糊[23],這導致了多元治理主體聯結松散化,致使鄉村治理目標呈現出“懸浮化”的局面。各主體依據自身的行為目標和資源狀態采取不同的治村行動,在多主體間形成了差異化的聯結形式和互動模式。差異化的互動模式造成多元主體間合作意愿弱化、主體利益與鄉村公共利益脫節等問題,難以“集中力量辦大事”。

行動者網絡理論注重核心行動者在問題呈現過程中的轉譯功能,通過設置強制通行點(OPP)來達到聯結多元治理主體的目的,這一過程實際上是整合不同行動者利益訴求的過程。新鄉賢群體作為聯結政府、村莊、市場的第三方力量,其具有天然的情感感召力、矛盾調解力和實踐組織力,促使其成為聯結多元治理主體的中介者,是促成多元行動者合作網絡的重要參與群體。在鄉村治理場域內,核心行動者的“發起”是聯結多元主體的起點,關鍵群體的“帶動”是吸納多元主體的支點,一般行動者的“參與”是聚合多元主體的撬點。實際上,研究鄉村治理共同體的建構過程是探究多元行動者合作網絡搭建的過程。為此,本研究基于行動者網絡理論和關鍵群體理論,構建“情感聯結—利益整合—秩序重構”的分析框架,闡釋新鄉賢組織如何基于“共建-共治-共享”的社會治理理念,作為多元治理主體進入鄉村合作治理網絡,并達成穩固的合作模式。

三、案例描述:H市Y村的鄉村治理共同體建構實踐

(一)案例選擇

H市Y村的鄉村社會治理實踐,是鄉村治理的典型樣態。Y村位于H市東海岸,地處江東新區,屬于H省著名的紅色革命老區,該村轄區面積9.6平方千米,下轄30個自然村,17個村民小組,共有612戶、2027人。Y村通過廣泛的招商引資以推動鄉村旅游產業發展,是典型的村企共生型村莊。旅游產業的迅猛發展和村企共生的發展模式,使得Y村呈現出人員構成復雜化、主體利益差異化的特征,加劇了鄉村綜合治理難度。為解決村治難題,Y村創新了鄉村治理的宏觀制度設計并建立了政府主導的協調聯動機制,吸納村民、企業和鄉村自治組織等主體參與鄉村治理。為有效聚合多方力量,Y村抓住鄉賢協會這一特殊治理主體,盤活新鄉賢組織這一治理資源,激發新鄉賢組織特有的“本土情懷”和“利他精神”,發揮新鄉賢組織的多方聯動作用,在鄉村社會形成了協同共治新樣態,成為鄉村治理模式創新的有益參照。

(二)案例呈現

Y村是一個多村落合一的行政村,符姓和李姓是村域內的兩大姓氏。在Y村內,符姓和李姓村民分別聚居在C自然村和F自然村兩個自然村落,并都有各自的宗祠、族譜和廟宇。傳統時期,宗族規則主導著村落社會的運行,隨著村級治理行政化趨勢逐漸凸顯,大量自然村合并成行政村,Y村的管理范圍呈倍數擴大,鄉村社會關聯被不斷削弱,熟人社會的天然治理優勢也隨之弱化,這就使得傳統以宗親為紐帶的村落治理共同體逐漸消亡,鄉村治理陷入窘境。

2016年,基于F村李氏大宗祠重建的契機,F村村民自發成立了宗祠理事會,并邀請了部分在外的本籍賢才返鄉參會。大量鄉賢心系家鄉建設,在外經商的商人X具有強烈的鄉土情懷和影響力,他自發搭建交流平臺,將F村賢才集中組織起來共商家鄉發展。這些公共性的活動,不僅實現了家鄉內外人才的聯結,而且實現了宗族共同體的重塑。2017年X“退休”后選擇返鄉養老,在這一過程中他發現Y村治理的行政化色彩較為嚴重,村民對鄉村建設漠不關心。較長時期內,Y村內部治理主體聯結松散、利益需求差異較大,鄉村治理主體間呈現出結構“碎片化”的樣態。2018年,隨著鄉村振興戰略的推進,Y村顯著的地理優勢和豐富的旅游資源,成功吸引了政府部門的注意力,在區、鎮兩級政府的政策支持下,Y村積極開展招商引資,采取“國企聯村”模式,推動鄉村產業振興。國企入鄉后,多主體間相互排斥的問題愈發凸顯,在此過程中X發現主體間互相排斥的成因是不同治理主體間的公共利益差異。2019年X充分運用個人的社會資本優勢,聚集鎮域內的多領域的新鄉賢,民政部門依法注冊新鄉賢協會,駐于Y村內,主要負責推進鄉村治理工作,這奠定了鄉賢協會參與鄉村治理的合法政治基礎。

新鄉賢協會的成員大多掌握一定的資源稟賦,鄉賢協會會員中,從政人員占50%,從教從商人員分別占據18%和20%,其他人員占據12%,這為新鄉賢組織聯動各方提供了社會資本保障。新鄉賢組織充分發揮鄉愁鄉情機制,以情感為依托激發Y村內外不同治理行動者的治理意愿,運用鄉情機制動員村民參與鄉村社會治理,在完成多主體合作治理的情感動員后,新鄉賢組織借助影響力調節主體間的利益矛盾,通過參與整合不同治理主體的利益需求,以保障多主體間穩固的合作治理模式。為了實現多主體間治理行動的有序性、提升主體合作治理效能,新鄉賢組織設置了定期的“治理議事茶話會”,在多元共治模式驅動下,2023年1月,Y村被確定為2022年度省級鄉村振興示范村,初步實現了從治理活力不足到治理現代化的轉變。

(三)研究方法與資料來源

為充分理順鄉村治理共同體的形塑邏輯,本文采用個案研究法和半結構化訪談法。本文對案例的資料來源于2022年7月至2023年8月期間多次前往Y村開展實地調研,圍繞鄉村治理現狀、村集體經濟狀況、新鄉賢協會的實踐優勢與鎮組織委員、Y村兩委、新鄉賢協會會長、企業負責人、農戶等核心主體進行座談、面對面訪談,獲得了政策文件、規劃文件等基礎資料和翔實的一手調研數據。遵循社會科學研究規范,本文對受訪者的個人信息進行了匿名化處理和脫敏處理,涉及文件和人名的部分均使用字母代替。具體依據布洛維提出的擴展個案研究范式,遵循“借鑒已有理論—分析案例—檢驗、拓展或建構理論”的案例分析路徑[24]。

四、案例分析:新鄉賢組織參與鄉村治理共同體生成的行動邏輯

囿于鄉村空心化、過疏化和邊緣化等治理難題,鄉村場域亟須整合多方力量、形塑一個主體多元、內聚力強、組織化程度高的治理共同體。H市Y村在構建鄉村治理共同體的實踐過程中面臨著多重困境,但也具有諸多機遇,最終在新鄉賢組織的參與下實現了多主體的合作共治,這能為鄉村治理共同體的建構提供本土路徑。

(一)情感聯結:以鄉情回歸塑造多元主體治村的共同愿景

情感聯結是構建鄉村治理共同體的前提。鄉村治理中不同行動者掌握的社會資本,可以在實現鄉村善治過程中發揮不同的功能。鄉村社會有別于城市社區,鄉村社會最大的特點是基于血緣、親緣、地緣為紐帶呈現出的“熟人社會”表征,這使得“人情治理”的特性在鄉村尤為顯著。因此,要實現鄉村治理多主體的目標耦合,需要發揮情感要素在凝聚多方共識中的作用,促進多主體間的情感培育,打破治理主體間的群體隔閡,讓多元主體基于情感聯結產生強大的向心力。在鄉村社會,集政治、道德、資本于一體的新鄉賢可以利用自身的人情特質,幫助破除鄉村治理行政化誘導的干群紐帶斷裂和社會動員力欠缺的困境,助推形成多元治理主體目標的多層級融合。

“情感聯結”在鄉村場域有雙重含義:一是基于情感紐帶實現鄉村治理公共性再造;二是縮小多元主體間的情感距離,達成公共愿景。新鄉賢與鄉土社會天然契合的特點直接決定了鄉土社會對鄉賢的高度接納性。新鄉賢能夠充分發揮自身所特有的“地熟、人熟、事熟”優勢[25],增強村民的自治積極性,建立在地企業的責任感,助推形成多主體“愿景共建”的治理模式。在新鄉賢協會成立之前,Y村具有代表性的新鄉賢在參與鄉村事務治理的過程中,充分依托村兩委的組織力量,以傳統村落共同體為結構依托,以“共情”的方式推動激活村民的集體意識和公共服務精神,為建設鄉村治理共同體創造了有利條件。Y村新鄉賢借助自身所具備的社會資本優勢,在鄉村一定程度形塑了差序格局的人際關系網絡,并在鄉村治理實踐中注入“愛鄉情懷”“睦鄰鄉里”等情感要素,新鄉賢組織能幫助廣泛吸納鄉村場域內外的治理主體參與村務治理,激發了異質性群體在鄉村治理中的認同感,為構建鄉村治理共同體提供了價值層面的共識。

“鄉村治理和城市治理不一樣,要想治理好鄉村就要根據鄉村的特點來進行工作,利用好鄉村的血緣和宗族資源。鄉賢他們剛好可以成為凝聚人心的媒介,他們身上無私的愛鄉情懷和慈善精神帶動了很多主體參與到鄉村治理中來。(20230712CFSL)①

情感內驅力是鄉賢參與鄉村治理的精神支撐。通過增強新鄉賢與基層群眾情感互動的“心理功效”,可以強化治理主體情感鏈接的認同效應[26]。新鄉賢協會在參與Y村治理的過程,重視異質性主體的情感再造,將崇德向善和睦鄰友好的樸素情感,融入鄉村治理的公共目標中,喚醒異質性主體之間的合作意識。異質的治理主體與鄉村社會有著差異性的聯系,他們參與鄉村治理具有各自的小目標,而實現鄉村善治這個大目標可以滿足各類主體小目標的實現。重點是要合理運用情感要素實現異質主體分散目標的系統整合。

(二)利益整合:以公共利益形塑多元主體治村的合作網絡

公共利益是構建鄉村治理共同體的基礎[27]。構建鄉村治理共同體是聚合多主體利益的過程,即通過整合異質性治理行動者之間的利益訴求,形塑出治理共同體所追求的公共利益,以公共利益為牽引吸納多主體融入鄉村治理合作網絡的過程。在行動者網絡中,治理主體的理性經濟人特質,使得各治理主體以謀求自身利益最大化為合作的基本訴求,因而“治理共同體”必然體現“利益共同體”的原則[28],多主體之間的利益協調程度會直接影響鄉村治理共同體的建構基礎。要想搭建多元行動者“共同治理治”的合作網絡,需要在達成治理共同體內部多元主體利益契合的基礎上,確保實現治理共同體的發展成果“人人共享”。

利益整合有雙重含義:一是明確多元主體不同的利益訴求;二是以利益整合為手段,形塑公共利益。新鄉賢群體最大的特點就是具有“利他精神”和“奉獻意識”,他們是鄉村倫理生活和公共精神的引領者[29]。在多主體展開利益博弈的過程中,新鄉賢能利用自身的特殊身份,當好村民的“代言人”、村兩委的“協助者”、本地企業的“聯絡者”,協助達成多主體的利益契合。為整合多主體的利益需求,Y村新鄉賢組織積極配合基層政府開展鄉村“招商引資”工作,配合“村兩委”在鄉村內外場域多主體間建立了剛性的利益捆綁機制,著力化解鄉村產業發展造成的利益分化風險。新鄉賢協會委員會通過聚合協會內部成員所具備的資源稟賦優勢推動新型農村集體經濟發展,并在集體經濟收入分配過程中充當村民利益代言人,推動實現村民利益最大化。同時,Y村新鄉賢組織充分運用鄉村特有的“人情”要素,遏制個體“唯利是圖”的逐利行為,在多主體間形塑公共利益。

“我們村的發展模式就決定了村內部存在很多類治理主體。為了動員多方力量,我們一直在探索打造“政府+國企+村黨支部+鄉賢+農戶”的鄉村治理新模式,但是因為這些主體的利益訴求不一樣,使得我們一直沒有找到突破點。直到2019年鎮里的鄉賢協會成立以后,鄉賢積極參加村里的大事小事,給我們村的發展帶來了很多點子和資源,他們以鄉村的發展為中心,把不同群體的利益需求串聯起來,把大家都召集到村委會做思想工作,打通了鄉村治理的“最后一米”。(20220803CFSL)

利益相關化是新鄉賢參與鄉村治理共同體生成的中心環節。鄉村治理共同體中的利益結構關系到治理主體私益和公共利益的相關性,在厘清鄉村治理主體私益和公共利益邊界的基礎上,找到主體私益和公共利益之間的契合點,通過多主體耦合互動的方式,將主體私利再整合成公共利益,這對于形塑鄉村治理合作網絡至關重要。新鄉賢憑借其公共精神和社會資本可以獲得鄉村其他主體的尊重和信賴,在聚合多主體利益的過程中發揮著上下聯動的橋梁作用,能有效促進行政力量、自治力量與市場力量在鄉村治理中的優勢互補、合作共贏,并且能不斷拓展多主體間以鄉村公共事務為中心的合作空間。

(三)秩序重構:以公共秩序規范多元主體治村的集體行動

公共秩序是規范鄉村治理共同體運轉的重要保障。構建鄉村治理共同體的目的是通過聚合多主體的治理力量和治理資源,破解鄉村治理疲軟化的困境。形塑鄉村治理共同體本身不是目的,以治理共同體為載體,提高鄉村治理的社會參與度、實現鄉村治理能力現代化才是構建鄉村治理共同體的根本目的。構建鄉村治理共同體意味著不僅要搭建鄉村多元主體共治的合作網絡,還要充分發揮鄉村治理共同體的集體行動和內聚作用[30],從而提高鄉村治理共同體治村的有效性。集體行動意味著多主體以自組織的形式連接起來治理鄉村公共事務,而要保障集體行動的達成,需要建立治理共同體內部的公共秩序以協調各主體的有效參與。

新鄉賢之所以在參與塑造鄉村治理共同體公共秩序的過程中發揮著獨特作用,關鍵在于其在保障多主體協作的過程中承擔了大量組織成本。新鄉賢具有較強烈的社會服務欲望,他們有著服務鄉土和重整鄉風的期望,這一特質與理性人假設下的自利性不同,具體表現為:相較于經濟收益新鄉賢更大程度上追求社會資本增益。因此,新鄉賢更應具備公共精神和公益性思維,更愿意承擔重構鄉村治理共同體公共秩序所需的組織成本,更愿意推動鄉村共同體內部互惠機制的生成。

“在區政府政策的支持下,我們鎮建立了領導班子與鄉賢的聯絡制度,并搭建了區-鎮-村三級聯動的鄉賢議事中心,通過定期召開鄉賢座談會,極大程度上調動鄉賢資源,賦予了鄉賢協會入村參與鄉村治理的制度合法性。鄉賢協會入村后,主動創立了‘以事為中心’的治理模式并投入了大量的物力和財力,提高了村民參與感、投資企業的責任感以及鄉村工作的執行力”。(20230803ZFWM)

重構公共秩序是鄉賢參與鄉村治理共同體建構的重要途徑。新鄉賢采取正式制度硬保障和非正式權威軟支撐的治理策略,不僅有利于村域內治理共同體的穩固合作,還在一定程度上降低了多主體由于“趨利避害”的本性而衍生出的合作風險。在Y村,新鄉賢組織參與鄉村治理獲得了政府的大力支持,彌補了其治村合法性不足的問題,這極大地增強了新鄉賢組織在村域內的號召力。同時,Y村持久延續下來的鄉賢文化,以及村民對鄉賢的認同,使得鄉賢組織為鄉村供給公共物品、開展道德教化活動、提供產業發展策略等反哺鄉里的行為,能自然地為鄉民所接納。實踐表明,實現鄉村治理共同體公共秩序再造的核心是村民認同。村民對其他治理主體的接納程度越高,不同群體間越容易達成集體互助協作的治理模式。因此,新鄉賢組織在參與制定規劃等集體事務過程中要重點收集村民意見,在村務治理中實現村民的地位回歸,在治理共同體內部形塑以村民意愿為支撐的內生性自主交往規則,以此助推規范多主體合作治理的行為范式。

五、研究結論

當鄉村原生的“熟人社會”逐漸瓦解,鄉村社會的人際情感逐步喪失了調動村民自主參與鄉村公共事務的動力條件,利益分化帶來的利益沖突使村民交往進一步淡漠甚至惡化。鄉賢返場參與村治是實現鄉村善治的重要方式,本質上來說鄉賢返場參與治理共同體的建構能夠在一定程度上改變鄉村長期積累形成的道德缺失與資源真空的局面,因而現階段鄉賢在構建鄉村治理共同體中發揮著有益的作用。本文通過深度剖析H市Y村新鄉賢協會驅動鄉村治理共同體建設的形塑邏輯,得出以下結論:

第一,構建鄉村治理共同體是對“共建、共治、共享”社會治理理念的實踐映射,契合現階段推進基層治理現代化的現實需求。鄉村治理共同體既是一個由多主體參與、多要素聚合的合作治理共同體,還是一個多維復合能力、多重內聚功能疊加的韌性治理共同體,更是一個廣泛動員、責任明晰的責任共同體。鄉村治理共同體具有開放性、靈活性和價值理性的特點,有利于重塑鄉村治理秩序,推動鄉村善治。分析Y村案例得出,相較于正式權威治村的強制性和普通村民治村的無序性,新鄉賢組織具備“上下聯動”的主體優勢,是驅動鄉村治理共同體構建的重要主體。新鄉賢組織背后粘連著經濟資本和文化影響力,有助于激發鄉村治理的內生動力,也在一定程度上彌補了基層政府治理能力欠缺和村民自治活力不足的問題,能夠保障村民的主體地位,助推鄉村共同富裕。

第二,行動者網絡理論和關鍵群體理論能夠呈現多元主體的互動和整合過程,為鄉村治理利益共同體的建構提供了理論視角,可成為鄉村治理共同體形塑的理論基礎。行動者網絡理論能夠有效解釋新鄉賢組織參與整合多元治理主體公共利益并達成多方合作的過程。然而,鄉村治理共同體不應僅是利益共同體,更應是一個復合型的治理共同體。因此,本文結合鄉村場域內的“人情”要素,識別并增加了情感聯結、秩序重構兩個鄉村治理共同體建構的補充路徑。在“情感聯結”階段,Y村新鄉賢組織采取的“情感動員”策略客觀上有助于塑造多主體間合作治理的共同愿景,有助于奠定行動者網絡生成的基礎;在“秩序重構”階段新鄉賢組織通過承擔組織資本的方式,在一定程度上保障了多主體集體行動的有序運行,實現了行動者網絡的良性運轉。在新鄉賢組織的參與下,鄉村治理共同體可以更好生成和持久運轉,并以其獨特的價值助推高效能的合作治理模式在鄉村生成。

參考文獻:

[1] 習近平.高舉中國特色社會主義偉大旗幟 為全面建設社會主義現代化國家而團結奮斗[N]. 人民日報,2022-10-26(1).

[2] 中華人民共和國農業農村部.關于修訂《“我的家鄉我建設”活動實施方案》的通知:農鄉振發[2023]5號[DB/OL].(2023-10-24)[2024-04-09].http://www.moa.gov.cn/govpublic/XCZXJ/202310/t20231024_6438921.htm.

[3] 亞里士多德.政治學[M].吳壽彭,譯.北京:商務印書館,1995:13.

[4] 斐迪南·滕尼斯.共同體與社會:純粹社會學的基本概念[M].林榮遠,譯.北京:北京大學出版社,2010:54.

[5] 吳文藻.論社會學中國化[M].北京:商務印書館,2010:442.

[6] 費孝通.鄉土中國[M].北京:北京大學出版社,2012:1-5.

[7] 楊麗.我國鄉村治理方式的檢視、轉型困境及破解之策[J].河北經貿大學學報,2021(6):73-80.

[8] 范和生,李三輝.論鄉村基層社會治理的主要問題[J].廣西社會科學,2015(1):149-153.

[9] 郁建興.社會治理共同體及其建設路徑[J].公共管理評論,2019(3):59-65.

[10] 王為,吳理財.嵌入、吸納與生產:新時代鄉村再組織化的過程與邏輯[J].社會主義研究,2022(3):111-119.

[11] 郝園園,雙傳學.構建社會治理共同體:邏輯機理與實踐進路[J].江海學刊,2021(1):146-151+255.

[12] 孫玉娟,孫浩然.構建鄉村治理共同體的時代契機、掣肘因素與行動邏輯[J].行政論壇,2021(5):37-43.

[13] 劉俊生,陳璟.“村為中心”的鄉村治理共同體:祁陽實踐[J].行政論壇,2021(3):76-86.

[14] 李玲玲,楊歡,趙曉峰.“三治融合”中鄉村治理共同體生成機制研究:以陜西省留壩縣為例[J].西南大學學報(社會科學版),2022(3):100-109.

[15] 郁建興.社會主義市民社會的當代可能性[J].文史哲,2003(1):75-81.

[16] 鄧大才,盧叢叢.鄉村治理共同體的實踐邏輯與基層政權轉型[J].求實,2023(2):69-80+111.

[17] 李華胤.鄉村共同體建構的國家視角:基于“政黨入戶”的觀察[J].東岳論叢,2023(5):167-173.

[18] 夏繼森.自由·法治·秩序:哈耶克的“自生自發秩序”思想研究[M].上海:三聯書店,2017:57-58.

[19] Latour B.Reassembling,the social:an introduction to actor-network-theory[M].New York:Oxford University Press,2005:37.

[20] 許文文.超越行動者網絡:基層社會治理共同體建構的本土路徑:基于社區養老場域的田野觀察[J].學習與實踐,2021(3):100-110.

[21] Oliver Pamela, Gerald Maewell. The Paradox of Group Size in Collective Action: A Theory of the Critical Mass[J].American Sociological Review,1988(1):1-8.

[22] 曾凡木.制度供給與集體行動:新鄉賢參與社會治理共同體的路徑分析[J].求實,2022(2):84-96.

[23] 丁亮,蔡婧.鄉村治理現代化:目標定位、發展困境與推進策略:第四屆中國縣域治理高層論壇會議綜述[J].社會主義研究,2020(2):166-172.

[24] 侯志陽,張翔.公共管理案例研究何以促進知識發展:基于《公共管理學報》創刊以來相關文獻的分析[J].公共管理學報,2020(1):143-151+175.

[25] 徐學慶.新鄉賢的特征及其在鄉村振興中的作用[J].中州學刊,2021(6):67-71.

[26] 孫健,何紫菱.新時代新鄉賢參與鄉村治理的邏輯理路及文化向度[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2023(5):12-20.

[27] 徐龍順,蔣碩亮,陳賢勝.“制度-資本-行動”:基層社會治理共同體何以構建:基于魯西南S鎮的案例研究[J].西北農林科技大學學報(社會科學版),2023(1):38-47.

[28] 方盛舉.現代組織理論視域中的社會治理共同體[J].思想戰線,2022(6):50-58.

[29] 倪咸林,汪家焰.“新鄉賢治村”:鄉村社區治理創新的路徑選擇與優化策略[J].南京社會科學,2021(5):82-90.

[30] 王飛,孫建國.村級公共治理與村級治理共同體:轉型期中國鄉村公共性危機及治理轉向[J].湖北社會科學,2023(6):47-56.

責任編輯:葉民英