凸顯情感體驗和元認知過程的初中數學復習課學案設計

摘要:學案能夠有效溝通教師的教與學生的學.本文中從一堂復習課出發,以浙教版七上數學第五章“一元一次方程的應用”為例,結合課堂教學實踐,從學習目標、學案結構、教學材料、提示語角度進行學案設計和優化.優化主要關注學生的情感體驗和元認知過程,并對學案設計提出建議.

關鍵詞:學案設計;情感體驗;元認知過程

1 問題提出

學案是指教師根據學生已有的知識儲備和方法經驗,為引導學生進行主動的知識探究而編制的學習媒介.學案具有幫助學生進行課前預習,引導學生歸納知識要點,鼓勵學生積極學習,培養學生的自主學習能力,檢測學生的課堂學習成果等作用.學案能夠有效地溝通教與學,把以教師講授為主的教學模式轉變為以學生主動探究為主的課堂學習模式.

復習課的學案需要歸納出若干節內容的主要知識點和重點題型,并適當進行拓展提升,具有提綱挈領的作用.本文中針對一堂復習課,結合課堂教學實踐來探討復習課學案的設計和優化.

2 教學設計

研究過程如圖1所示.

方案一實踐優化方案二實踐優化方案三

2.1 基于認知目標的學案設計與實踐

本文主要研究浙教版七上第五章“一元一次方程的應用”這專題.選擇這個主題的原因如下:(1)應用題的類型繁雜,題目千變萬化,需要幫助學生歸納出重點題型和主要解題策略.(2)應用題對學生來說是一個難點,在上新課的過程中學生對這部分內容掌握得不夠全面,復習時作為一塊重點內容.因此,筆者在第一次進行學案設計時,主要考慮提高學生獨立解決問題的能力和熟練度.設計如下:

2.1.1 學習目標

根據課標要求,結合學情,確定本節課的學習目標如下:(1)會找出實際問題中的未知量和等量關系,列出相應的方程并解答.(2)學會用不同的方法解決同一個實際問題,并會尋求最優解法.(3)提高解決實際問題的能力和解題速度.

2.1.2 學案結構

學案主要包括學習目標和講學互動兩個部分.呈現學習目標讓學生明晰本節課需要達成怎樣的學習效果.講學互動部分是學生的主要學習流程,包括解方程的基本步驟和12道應用題.

2.1.3 學習材料

復習課學案中的練習,選取體現學科知識點、能力點、學科思維特點的題目,每一個題目都具有較強的目的性,也可以選取經典題、中考試題等有一定代表性的題目進行強化訓練[1].選擇了12道比較典型的、不同類型的課本改編應用題,作為復習的主體內容.在編排順序上體現從易到難的規律.

2.1.4 提示語

為了幫助學生突破解題的關鍵點,筆者在每一道應用題的旁邊都添上了方框形式的提示語.

如,第一道應用題的提示語如下:

反思:這個問題中的不變量是______.

2.1.5 實踐效果

根據課堂教學效果,再對照設計初衷進行反思,筆者主要發現以下幾個問題:(1)題量太大,一堂課的時間只能匆匆地完成6道題的練習與講評.(2)選題不夠精煉,比如前兩題都屬于一題多解的行程問題,選擇其中一題即可.(3)提示語全部采用死板的方框形式,缺少鼓勵性的語言,對學生的情感體驗關注不夠,導致課堂氛圍比較沉悶,學生的課堂參與度不夠.針對這幾個問題,筆者進行第一次完善學案設計.

2.2 融入情感體驗的學案設計與實踐

每個學生都是一個獨立學習的個體,他們都希望能夠在課堂上獲取知識,解決問題,獲得成功的體驗.正如前蘇聯教學論專家斯卡特金所說,我們建立了很合理的、很有邏輯性的教學過程,但它給積極情感的食量很少,因而引起了很多學生的苦惱、恐懼和別的消極感受,阻止他們全力以赴地去學習[2].因此,教師不僅要關注學生知識技能的提升,也要關注學生在課堂上的情緒變化,以激發學生主動學習的積極性.

2.2.1 目標優化

為了關注學生的情感體驗,將目標(3)改為“體驗成功解決問題的快樂,提升數學綜合素養”.

2.2.2 結構優化

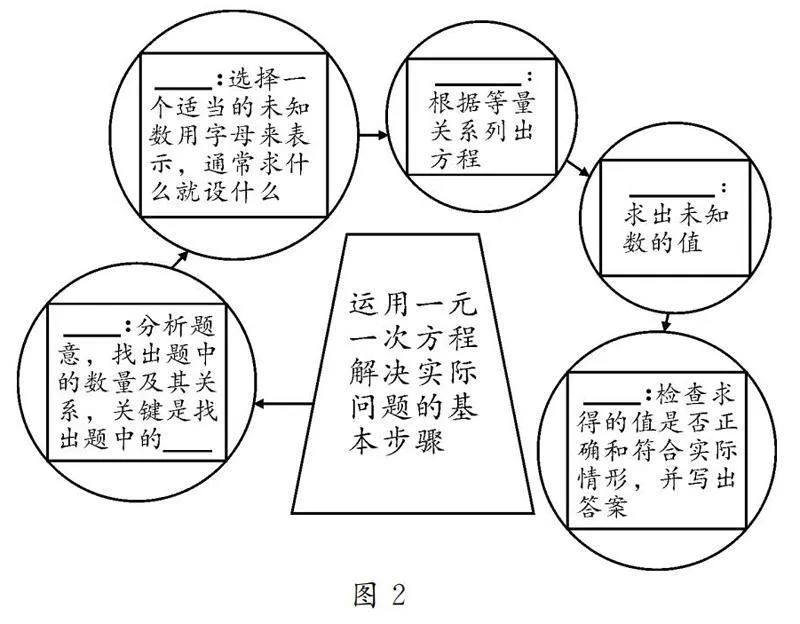

結構上增加承前啟后這一環節.將解方程的基本步驟放在本環節中,并改成了一個知識樹的形狀(如圖2),更加形象生動地描繪出各個步驟之間的聯系.

2.2.3 材料優化

從這12道題目中選出不同類型的6道題作為典型例題.6道題分為兩個題組.其中工程、年齡、行程問題為一組,都是學生較為熟悉的類型;調配、利息和配套問題為另一組,對學生來說難度相對較大.從剩下的6道題中選出典型的5道題作為本堂課的作業,稱為“Perfect練習”,讓學生感受到做對這5題,這部分的內容就已經學得Perfect.

2.2.4 提示語優化

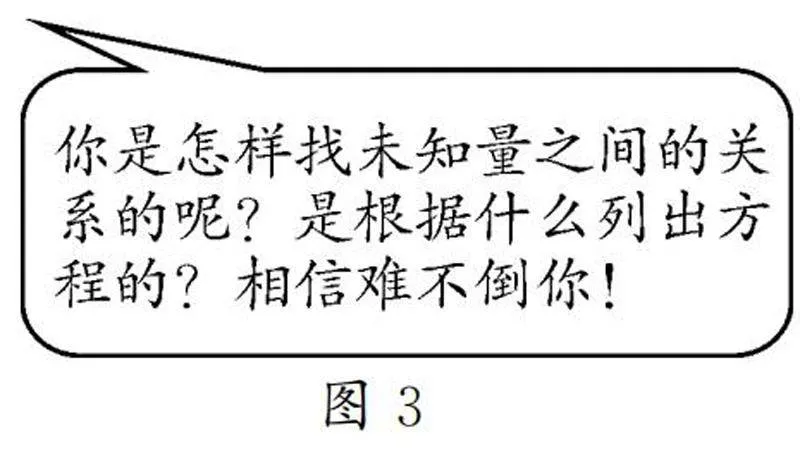

形式上把死板的方框提示語改為云形標記、橢圓形標記等,使學案變得更加生動多樣.內容上增加了一些提示性的問題和鼓勵性的語言.這樣的提示語不僅可以給學生提供解決問題的思路,還可以激勵學生相信自己能夠解決這個問題,讓學生體驗成功解決問題的快樂,與學習目標相呼應.

年齡問題的提示語如圖3:

Perfect練習中最后一題的提示語如圖4:

2.2.5 實踐效果

經過第二次試講,筆者發現課堂學習氛圍有明顯改善,大多數學生都能獲得成功體驗.學生不僅能夠從容有序地解決這6道題,而且還留有時間進行反思小結.但是,筆者發現學生在課堂上只是盲目地做題,做完后沒有自己去總結學習方法和習得經驗,也沒有能夠適時地進行調整和歸納,靈活應用所學知識的程度不高.因此筆者決定再次優化學案.

2.3 關注元認知過程的學案設計與實踐

元認知是對自己認知過程的了解和掌控,從而不斷調整自己的學習活動.研究者一般把元認知分為元認知知識和元認知過程兩個側面,前者是指關于智力的信念、對任務難度的評價、對完成任務的最佳策略的判斷等,后者主要指時間管理、策略選擇等[3].在學習活動中,元認知過程反應的就是學生反思自己思維活動的一種能力.

2.3.1 目標優化

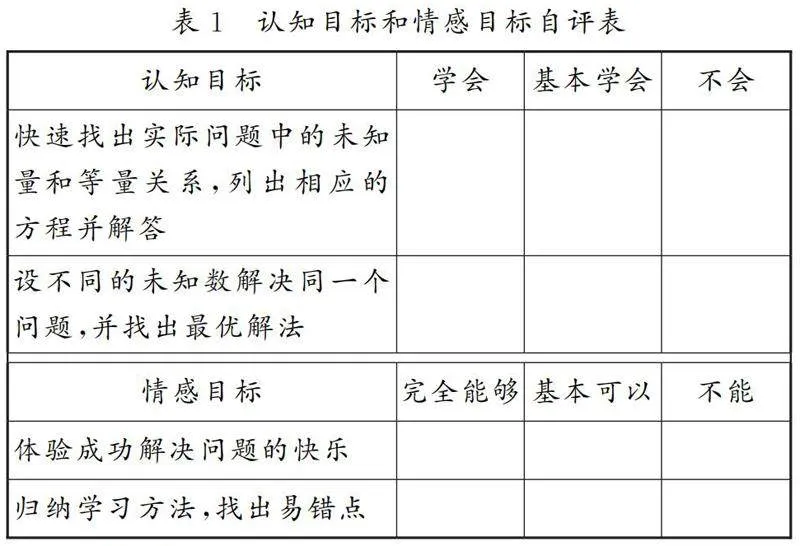

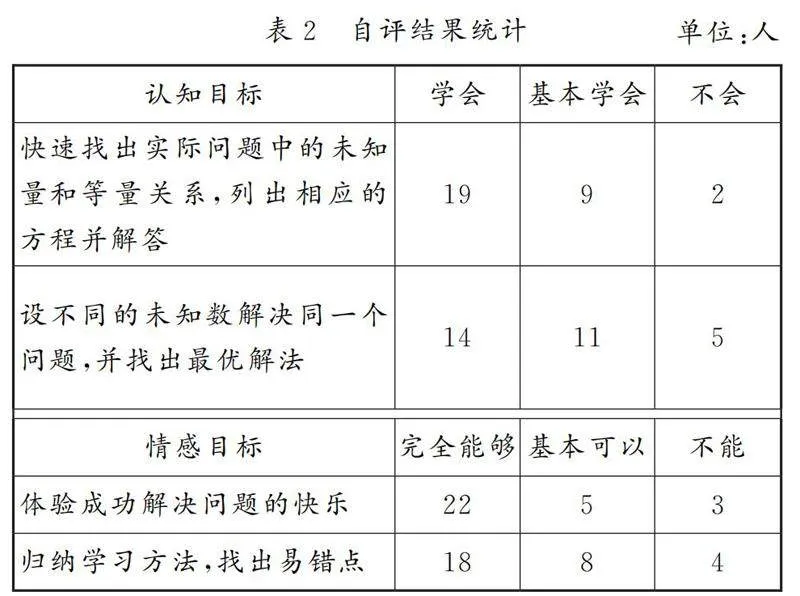

為了讓目標具有更強的可操作性,筆者將學習目標分為認知目標和情感目標兩個方面,并以表格的形式呈現(如表1).其中認知目標是學生需要掌握的知識和方法,情感目標是學生的情感體驗和元認知過程.學生可以根據課堂學習的情況進行目標自評.

2.3.2 結構優化

學案的結構基本沿用第二次的學案設計,各個環節之間聯系緊密,環環相扣.

2.3.3 材料優化

Perfect練習中增加反思性練習,讓學生自己出一道題,增強學生的知識應用能力.同時,加上鼓勵性的提示語,提高學生出題的積極性.

反思性練習如下:

請你出一道用一元一次方程解決實際問題的應用題,類型自選.比一比誰出的題目最好,說不定你出的題目會難倒其他同學哦.

2.3.4 提示語優化

在題組一后面加上學習方法總結的提示語,讓學生思考做題時需要注意哪些方面,從而反思自己的做題過程,歸納習得經驗,改善自身的元認知能力.

在題組二的后面加上糾錯的提示語,讓學生反思主要出錯點.這樣學生對自己總結歸納出來的錯誤點的記憶會更加深刻,下次再出錯的幾率就會降低.

學習方法總結的提示語如下:

做了以上3道題,請你總結一下用一元一次解決問題的主要注意點

糾錯的提示語如下:

做了以上6道題,請你總結一下你的主要錯誤點

2.3.5 實踐效果

筆者再次試講,發現教學效果比前兩次都有明顯提高.課堂上最后兩分鐘讓全班30位學生完成目標自評,課后統計每項人數的百分比,結果如下(表2):

從表格中可以發現,選擇“學會”和“完全能夠”的人數最多,基本做到的人數比例超過80%.說明整堂課學生的學習效率是比較高的,教學目標基本達成.

3 結論與討論

結合上述研究過程,筆者對初中數學復習課的學案設計提出以下幾點想法和建議.

3.1 目標細化且具有可操作性

首先,復習課的目標應基于新課,并高于新課,往往是若干節新課目標的概括和提升.教師應先總結學生已達到的學習程度,哪些目標還需要通過復習課進行強化和拓展.其次,復習課的目標呈現應以學生的學習活動為主體,明確學生能夠達成哪些目標.再次,復習課應更多關注學生的情感體驗和元認知過程,幫助學生歸納學習方法和經驗,提高綜合應用能力.最后,復習課的目標呈現可以多樣化,如敘述、表格、圖示等,但必須具有可操作性,讓學生可以通過自評判斷是否達到目標.

3.2 設置與內容相匹配的學案結構

復習課學案的結構可以包括學習目標、承前啟后、知識梳理、講學互動、拓展提升、課堂作業等部分.在編制學案時可以根據不同的教學內容設置不同的板塊.在教學環節的設置上,復習課往往先梳理知識要點,幫助學生在頭腦中形成一個清晰的知識框架,為后面的習題演練打好基礎.后面的板塊主要引導學生挖掘出有效的解題策略,幫助學生把知識融會貫通,提高解決問題的能力.

3.3 選擇有層次且典型的教學材料

第一,題目的選擇應該與學習目標相匹配.第二,在題目的難度上設置一定的梯度.從較容易的題入手,逐步提升難度,體現問題的層次性.第三,選擇一些學生的易錯題、典型題,以及拓展思維能力的提升題.第四,把題目分類,不同類型的題目體現不同知識要點或數學思想方法,幫助學生進行歸納總結.第五,在作業的設置上,選擇的題型要有針對性,以達到鞏固知識和檢測課堂學習效率的目的.作業的形式可以多樣化,如編題、方案設計等,增強學生應用知識的能力.

3.4 給題目設置多樣化的鼓勵性提示語

復習課中對知識進行了拓展和提升,學生在上課的過程中很容易陷入盲目做題的怪圈.在學案中增加一些鼓勵性的提示語,增強學生攻克問題的勇氣,幫助學生捋順解題思路,成功突破難點.提示語可以增加學案的生氣,也利于學生監控自己的學習,找出解決問題的主要突破點或易錯點,從而提高解題的綜合能力.提示語的設置也可以多樣化,既可以體現認知目標或情感目標,也可以體現學生的元認知過程,體現思考過程和思想方法.

參考文獻:

[1]王贏.初中數學學案分類研究及典型案例分析[D].北京:首都師范大學,2012.

[2]何蘭芝,何蘭芬.“認知”與“感動”——教學中認知目標與情感目標的關系[J].新課程研究(基礎教育),2009(11):15-17.

[3]朱玲.數學教學中學生自主學習能力的培養[D].武漢:華中師范大學,2006.