統整理念下“長江生態文明”資源與小學語文學科融合的實踐路向

【摘要】學科實踐是落實素養目標的重要學習方式之一。我校將學校周邊長江岸線資源與學科教學進行統整,促進跨學科之間的交流和整合。文章通過梳理“長江生態文明”資源與小學語文學科統整的價值與內涵,系統闡述在小學語文教學中提煉單元任務主題、創設真實學習情境、設計系統學習活動等策略,旨在為學科統整課題研究和區域課改研究提供案例樣本。

【關鍵詞】“長江生態文明資源”;學科統整;小學語文教學

【基金項目】本文系江蘇省教育科學“十四五”規劃課題“‘長江生態文明’資源與小學學科統整的案例研究”(課題立項編號:B/2021/02/46)的研究成果。

作者簡介:王賽男(1987—),女,江蘇省常州市新北區圩塘中心小學。

《義務教育課程方案(2022年版)》中明確指出,原則上,各門課程用不少于10%的課時設計跨學科主題學習[1]。作為一所瀕江小學,常州市新北區圩塘中心小學(下文簡稱“我校”)探索將國家課程與校本課堂文化建設融為一體,通過開展課題研究,結合長江這一地方資源,收集整理“長江生態文明”資源與小學語文學科融合的實踐經驗,旨在促進國家課程校本化,推進學校的改革和發展。

一、“長江生態文明”資源與小學語文學科統整的價值與內涵

(一)起源:基于實際,延展內容

《義務教育語文課程標準(2022年版)》(下文簡稱“新課標”)指出,要整合學科知識,統籌設計跨學科主題學習活動,拓寬語文學習與運用領域;要圍繞語文學習和社會生活中有價值的話題,組織開展綜合課程,強化育人功能。結合長江這一地方資源,進行“長江生態文明”資源與學科統整的研究,是國家課程校本化的重要路徑。我校語文組開展“長江生態文明”資源與學科統整的研究,探索將國家課程與校本課堂文化建設融為一體,旨在讓學生在語言實踐活動中增強學語文、用語文的意識,在多樣的日常生活場景和社會實踐活動中學習語言文字運用。

(二)發展:通過交際,整合過程

一是落實學科素養。新課標提出的語文核心素養包括文化自信、語言運用、思維能力和審美創造四個方面[2]。我校教師樹立核心素養導向意識,以國家課程高質量實施為準繩,以“貼近學科特點、貼近學生生活”為原則,為學生提供多種學習途徑和學習渠道,促進學生認知、思維、情感的并進式發展。二是弘揚文化價值。穩健的經濟發展、厚重的歷史文化、豐饒的地方物產和多樣的生態環境積淀了豐厚多元的長江生態文化。我校教師挖掘、融合其中優秀的課程教育資源,在學生心中厚植家國情懷。

(三)走向:超越邊際,提升素養

一是要符合課標要求。小學高年級學生已初步具備相關學習能力,教師可以對照新課標“跨學科學習”學習任務群的要求,以“像文學家一樣閱讀”和“像科學家一樣思考”為專題,參照其他學科的課程標準,設計相關聯的專題學習活動。二是促進學科融合,教師以人文主題與語文要素雙線組元為線索編排課程內容,深入挖掘教材中的跨學科元素,為開展跨學科學習打下了堅實的基礎。三是豐富課程內容。教師從學生感興趣的話題入手,選擇與學生生活緊密相連的、有價值的話題和問題,挖掘所在地特色鮮明的地域素材,為跨學科學習提供了豐富的資源。

二、“長江生態文明”資源與小學語文學科統整的內容與要求

(一)整合多類資源,整合關聯的實踐內容

我校對地域資源進行全方位的系統梳理,從多個維度深入分析這些資源的獨特性質與潛在價值,秉持擇點而用的原則,確保所選資源既能滿足教學需求,又能發揮地域資源的獨特優勢。如自然資源有長江生態養殖基地,人文資源有象墩遺址、楠木廳、錫劇,生產性資源有e農莊生態園、生物醫藥產業園,公共設施資源有長江大保護展示館、常州圩塘渡口等。

(二)創設活動任務,鋪設進階的實踐路徑

我校通過利用三個工具、三個方法,實現“長江生態文明”資源與學科課程內容的有效銜接。首先是三個工具,學校要求全體教師必須使用好各學科教材、課程標準、教師參考用書,熟悉各學科課程內容和要求,為實現“長江生態文明”資源與學科課程內容的有效銜接奠定基礎。其次是三個方法,我校教師細致梳理課程資源,從學科教材中挖掘拓展項目,從課程資源中倒推關聯教材內容,給現有課程資源補充學科教材內容,實現“長江生態文明”資源與學科課程的互相促進與融合。

(三)融通學習主體,創建融合的實踐共同體

“長江生態文明”資源與小學語文學科統整的要求和“跨學科學習”學習任務群語文實踐活動的特點,決定了其實踐過程必然涉及多個主體的互動與參與。為有效推進語文學習活動,參與者們需要相互協作,共同構建一個實踐共同體。根據語文學習活動所處的不同情境,這個實踐共同體又可分為交際情境內的實踐共同體和交際情境外的實踐共同體,兩者相輔相成,共同推進學習任務的順利完成[3]。在具體教學過程中,教師和學生會根據情境需要體驗多種角色。

三、“長江生態文明”資源與小學語文學科統整的實踐路徑

(一)立足單元,對接課標,提煉單元任務主題

“跨學科學習”既是一種以跨學科意識為核心的課程觀,又是一種融綜合性與探究性為一體的深度學習方式,還是一種以綜合主題為基本呈現方式的特殊課程形態[4]。在長期實踐中,我校梳理了“長江生態文明”資源與小學語文學科的融通點,構建了融合的實踐共同體。例如,教師設計了“江邊生活美如畫”的單元主題學習活動,帶領學生了解真實鄉村生活,感受作家筆下的鄉村美,體會文本語言的精妙,再讓學生運用所學語言技巧,描繪和贊美自己的家鄉,鍛煉學生的語言運用能力。

(二)整合資源,關聯生活,創設真實學習情境

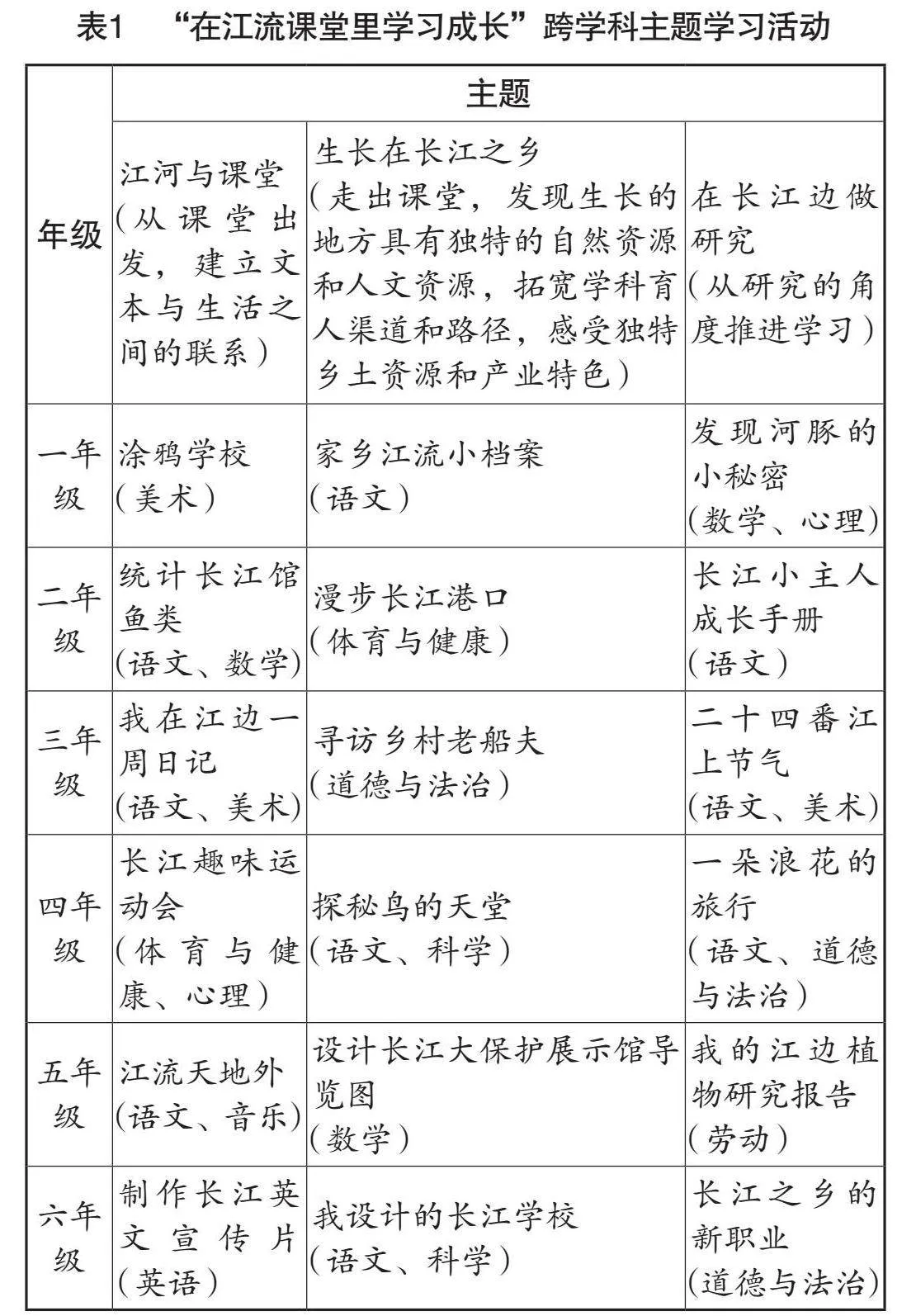

我校從本地特有的資源和學生的真實生活出發,基于“在江流課堂里學習成長”的中心任務,圍繞“江河與課堂”“生長在長江之鄉”“在長江邊做研究”三個主題設計了跨學科主題學習活動(見表1)。

三大主題活動分層進階、各有內涵、互相支撐,呈現了不同的課程視角。“江河與課堂”主題:立足課堂,立足校園,將真實的生活場景與課堂教學情境有機聯系,旨在建立文本與生活之間的聯系,讓學生感受到學習與生活緊密相關。“生長在長江之鄉”主題:帶領學生走出課堂,使其發現從小生長的地方有著豐富的自然資源,充分感受家鄉獨特的自然風光、產業特色,以此拓寬學科育人渠道和學習路徑。“在長江邊做研究”主題:突出研究性學習方式,讓學生在經歷課堂學習和課外學習之后,通過在長江邊開展課題研究的方式實現深度學習。

(三)聚焦主題,強化實踐,設計多元學習活動

“長江生態文明”資源與小學語文學科統整涉及的領域眾多,從個人生活到家庭的溫馨天地,再延伸至學校的知識殿堂、社會的多元脈絡、國家的宏大格局,層次豐富而深遠。學生的視角也隨之不斷拓展,從熟悉的日常生活,到自然世界、文化瑰寶、科技前沿,每一處都充滿了新的視角與知識。比如,在“為家人計劃長江港口一日游”這一實踐活動中,教師與學生一起通過角色扮演的方式,共同為家人設計長江港口一日游的路線。這樣貼近真實生活情境的實踐活動,能夠讓學生在實踐中深化對長江的認識,同時提升他們的綜合素養。

四、“長江生態文明”資源與小學語文學科統整的評價建議

(一)對學生的過程性表現進行評價

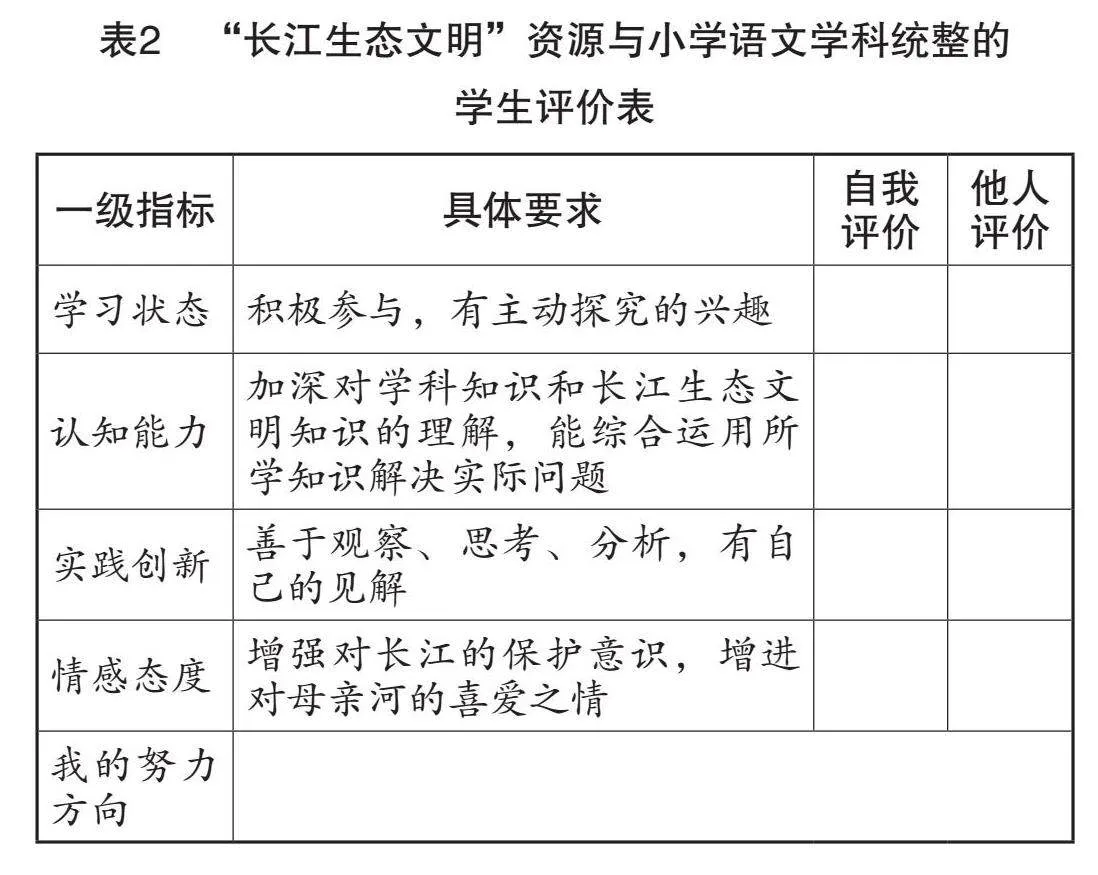

教師圍繞學生核心素養、教師實施、課程落實等維度初步構建評價體系和標準(見表2)。其中,“長江小主人成長手冊”注重過程性評價,“長江—我的家”關注表現性評價,“長江代言人”注重綜合性評價,體現多元主體、多種方式的特點。

在成果展示環節,教師始終堅持以學生為中心,鼓勵學生大膽表達。以課程“和鳥兒一起看世界”為例。有的學生分享他們對長江瀕危鳥類的了解,以翔實的數據和生動的案例,呼吁大家關注鳥類保護這一議題。有的學生則介紹自己觀測鳥兒的獨特方法,包括所使用的專業觀鳥設備、合適的觀測地點等,為其他學生提供了寶貴的經驗和啟示。還有的學生現場展示了自己制作的鳥窩,展示了獨特的創造力和手工技能。這些多樣化的成果展示方式不僅營造了輕松的評價氛圍,還進一步增強了學生的自信心和表達能力,促進了班級內部的交流與合作。

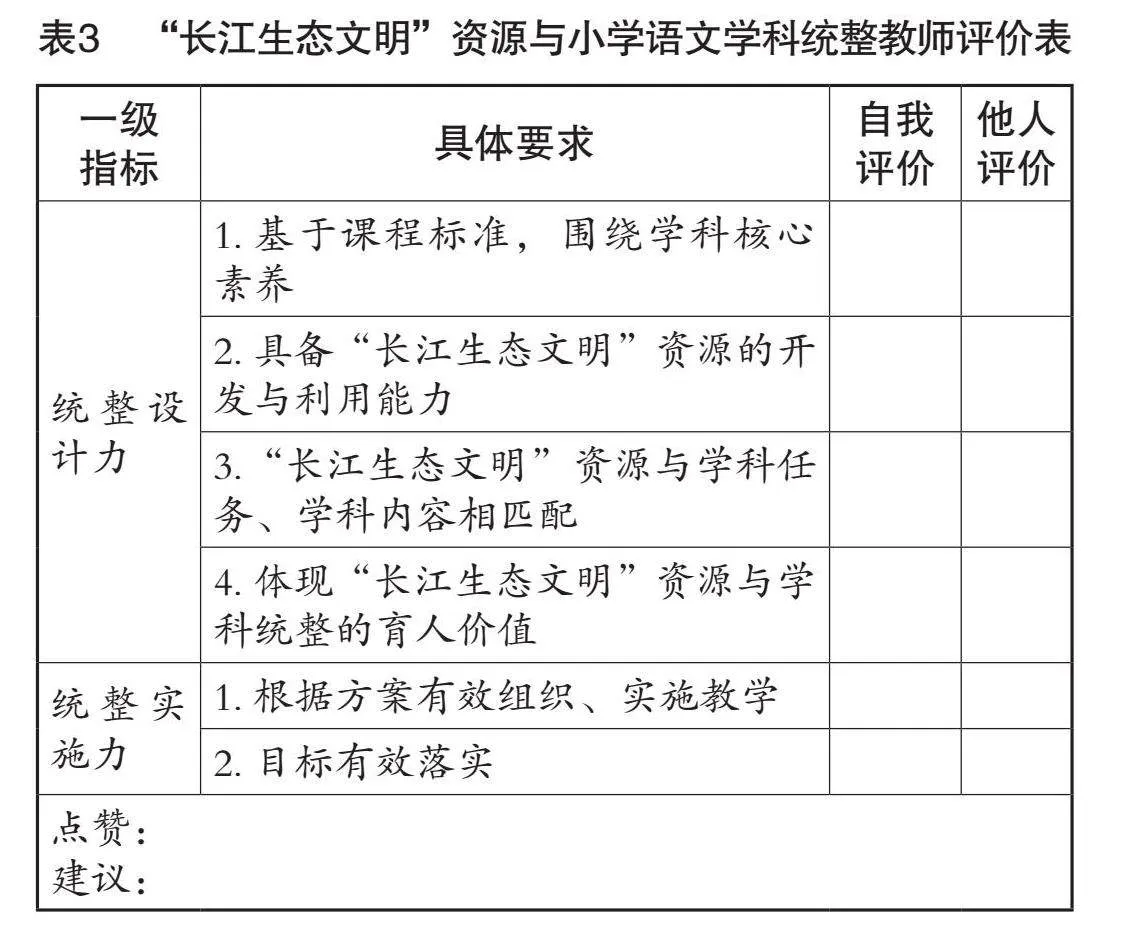

(二)對教師的過程性表現進行評價

教師評價方面,學校通過集體研討、現場聽評課等方式評價教師在課程統整設計與實施方面的表現,融合教師自評、教研組互評、專家點評等,確立了以下“長江生態文明”資源與小學語文學科統整的教師評價要求(見表3)。

“長江生態文明”資源的豐富性和多樣性為我們提供了廣闊的研究和實踐空間。雖然本研究已經初具成果,但要將這些資源系統化、細致化地融入小學語文學科教學中,并建立起完善的學習評價體系,仍然是一項艱巨的任務。未來,我們需要進一步深入研究和實踐,不斷完善和優化“長江生態文明”資源與小學語文學科的統整方式,設計更具針對性的教學活動和評價方式,引導學生深入理解和體會長江生態文明的內涵和價值,逐步構建起一套科學、有效、可持續的“長江生態文明”資源與小學語文學科統整的學習范式。

【參考文獻】

[1]中華人民共和國教育部.義務教育課程方案(2022年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2022.

[2]溫儒敏.遵循課標精神,尊重教學實際,用好統編教材[J].語文學習,2022(5):4-10.

[3]王榮生.語文課程與教學內容(2021版)[M].北京:中國人民大學出版社,2021.

[4]周彥,李亮.積極推動核心素養觀照下的語文學科實踐:《義務教育語文課程標準(2022年版)》學習體會[J].小學語文教學,2022(31):4-7.