小學古詩詞故事化教學中滲透文化自信教育的策略研究

【摘要】文章旨在探討在小學語文教學中引入故事元素的方法,以激發學生對古詩詞的興趣,增強其文化自信力。通過“挖故事、理故事”“講故事、聽故事”“評故事、品故事”等策略,將古詩詞與具體故事聯系起來,幫助學生深入理解其文化內涵和美學價值。這種教學方式不僅可以提高學生對古詩詞的理解與欣賞能力,還可以培養他們的道德修養,從而推動文化自信教育的有效實施。

【關鍵詞】統編版;小學教學;古詩詞;文化自信

【基金項目】本文系福州市倉山區教育科學“十四五”規劃2023年度立項課題“依托小學古詩詞中的故事元素,滲透文化自信教育的實踐研究”(編號:CS2023CG015)的研究成果。

作者簡介:劉英霞(1987—),女,福州市倉山區第五中心小學。

《義務教育語文課程標準(2022年版)》指出,教師應該深入理解核心素養的內涵,全面把握語文教學的育人價值,突出文以載道、以文化人的理念。在教學過程中,教師應該通過教授古詩詞來幫助學生積累深厚的文化底蘊,增強他們對文化的自信。然而,部分教師開展小學古詩詞教學往往側重于背誦,而忽視了古詩詞內涵的解讀,導致文化自信教育的效果并不理想。本文旨在探討如何通過小學古詩詞故事化教學,培養學生的文化自信,為文化自信教育融入語文教育提供新的思路。

一、“挖故事、理故事”,建立古詩詞故事資源庫,夯實文化自信

古詩詞中的故事蘊含著豐富的歷史、文化和情感內涵,具有深遠的教育意義和啟發作用。引導學生深入挖掘古詩詞背后的故事情節,能讓他們對古詩詞所蘊含的文化價值和歷史背景有更深入的理解,從而增強其文化自信[1]。

在古詩詞教學過程中,教師可以通過梳理古詩詞中關鍵詞匯背后的故事、探究相關引用的故事、對比類似故事、講述詩人背景故事等方式,采用還原情境、升華主題等教學手段,深入剖析古詩詞背后的文化價值和歷史脈絡,引導學生深刻理解古詩詞內涵并培養文化自信。

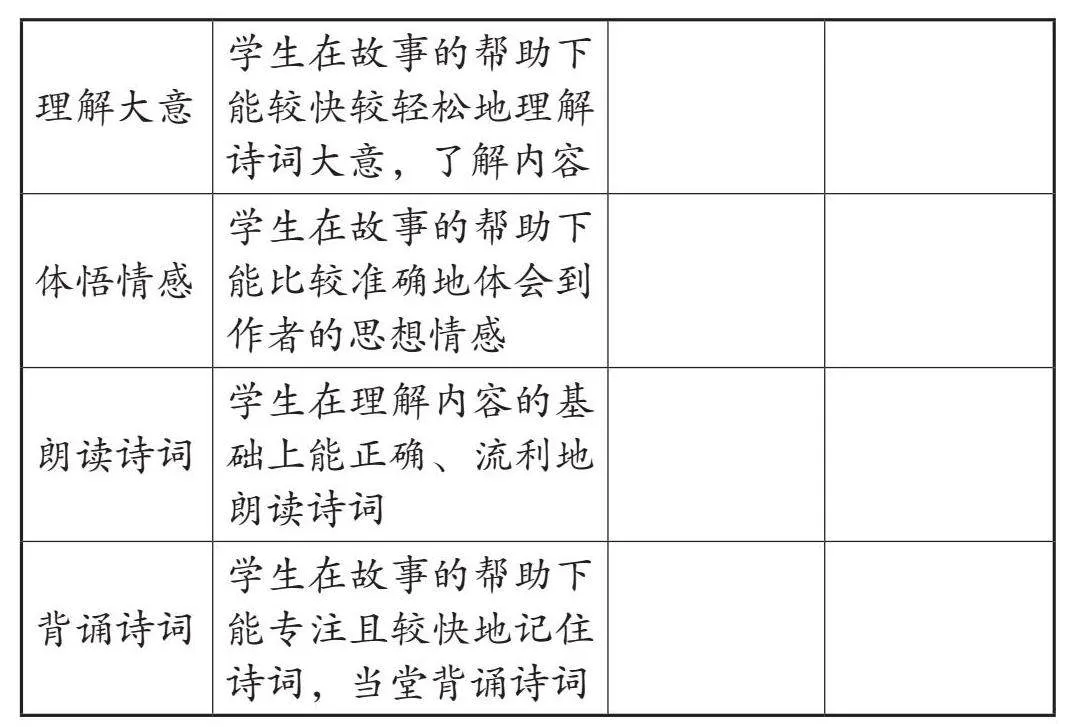

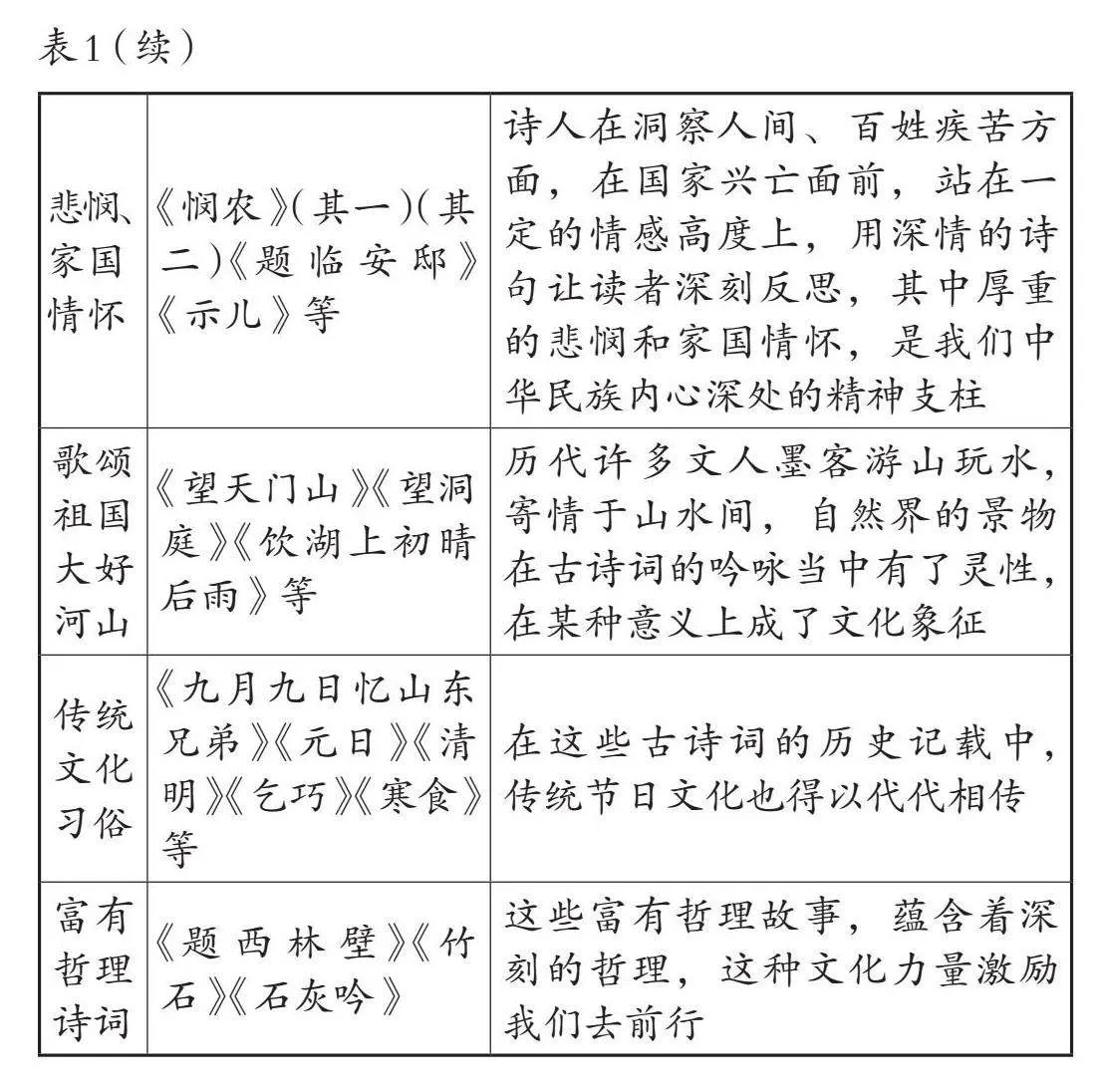

中華古詩詞作為中華傳統文化中的重要形式之一,在統編版教材中占據著重要位置。筆者將統編版小學語文1—6年級古詩詞背后的故事內容分為幾種類型(如表1所示)。

在實際教學過程中,教師需要精心收集古詩詞相關的故事并加以分類整理,以建立起一個古詩詞故事教材庫或資源庫。通過選取合適的故事情節輔助教學實踐,可以有效激發學生對古詩詞的學習興趣和主動性,進而增強學生的文化自信[2]。

二、“講故事、聽故事”,用故事串起古詩詞

課堂,助力文化自信

在小學古詩詞教學實踐中,教師可以采取依托故事元素的策略,通過講述故事激發學生的學習興趣。教師講述古詩詞故事,學生聆聽,將故事貫穿整堂課,使學生主動投入學習狀態,進而培養其文學素養,激發學習激情[3]。因此,講故事和聽故事是引領學生深入學習古詩詞,挖掘中華優秀傳統文化的關鍵一環。

筆者以《示兒》和《題臨安邸》兩首詩組合講解的方式為例,分享教學心得。

(一)讀詩題,用故事介紹背景

師:同學們,這節課就讓我們一起結合資料,通過學習故事,體會作者表達的情感。

師:結合課前查找的資料,誰能說一說自己對宋朝的了解?

生:這段歷史被稱為“靖康之恥”,“靖康之恥”使北宋徹底滅亡了。

師:金國大舉南侵,搶占了北宋將近一半的國土,包括了其都城—汴州,所以北宋的王師和權貴們只能放棄汴州,一路南下逃到杭州(在當時也稱作臨安),在這里建立了南宋的都城。

在這一環節的教學設計中,教師以講故事的方式引入“靖康之恥”及南北宋都城的變遷,并著重介紹汴州和臨安兩大關鍵地名。通過巧妙展現歷史脈絡和文化背景,為接下來問題的探討環節提供了必要準備。

(二)抓字眼,用故事介紹詩人

師:請大家看看第一首詩,你覺得哪個字最能表達詩人的情感?(出示《示兒》)

生:悲。

師:他為什么而悲?

生:祖國不能統一,百姓流離失所,統治者只顧尋歡作樂。

師:用詩中話說就是—不見九州同。

師:陸游死都不怕,卻怕見不到祖國統一。這是為什么?了解了陸游的生平,相信你們就會找到答案。誰來說說你對陸游的了解?

生:八十五歲的高壽老人、一百多首詩、高產詩人、抗擊金兵馳騁戰場的將領。

師:請大家看陸游的相關資料。

(陸游幼年時目睹了北宋的滅亡,看見百姓流離失所,國家統一是他一輩子的心愿。20歲時,陸游激情高誦“上馬擊狂胡,下馬草軍書”,希望自己有一天能親臨戰場殺敵;58歲時,他對朝廷夜夜笙歌感到悲憤,控訴當政者不想收復失地,痛呼“朱門沉沉按歌舞,廄馬肥死弓斷弦”;74歲時,他表達了對國家統一的渴望,感慨地寫到“砥柱河流仙掌日,死前恨不見中原”。)

師:可是一年又一年過去了,在這個老人生命的最后一刻,他卻依然—

生:不見九州同。

師:此時此刻的陸游會有怎樣的心情啊!?

生:悲傷、失望、傷心、不甘心。

在這個教學片段中,教師巧妙地利用故事填補了詩歌的空白,將歷史上相關事件與詩歌作品聯系起來,將模糊的詩人陸游的形象具象化,使抽象和生硬的詩詞變得更加生動。教師引導學生融入詩歌情境,讓他們深刻地理解詩人濃烈的愛國情懷[4]。

(三)拓展引用,用故事升華主題

師:北宋時期的汴州風光秀美,可與杭州媲美,三年級我們學習的《清明上河圖》描繪的就是汴州的景象。你能用一些詞語來形容昔日汴州的景象嗎?

生:繁華、安寧、熱鬧、景氣。

師:盡管這座城市曾經繁華安寧,但遺憾的是,金兵攻破城門后,居民不得不忍受水深火熱的折磨。(展示相關拓展視頻)可以說,曾經繁華的都城如今變成了人間地獄。

師:看到這些,你有什么感受?

生:悲痛、氣憤、惋惜、心疼。

師:然而,北宋的統治者又是怎樣的心態呢?被迫放棄汴州后,他們選擇享受被譽為“人間天堂”的杭州,夜夜笙歌。如果繼續這種行為,杭州難道不會淪為下一個汴州嗎?

在拓展資料中,教師著重探討了“汴州”的歷史變遷,以此展現宋朝統治者的腐敗形象,從而引發學生與詩人的情感共鳴。

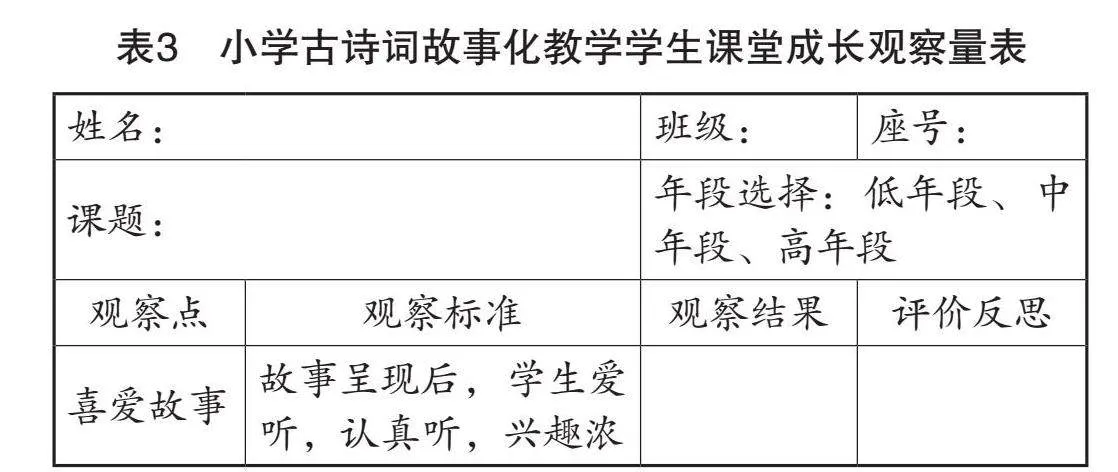

三、“評故事、品故事”,從實踐層面驗效果,堅定文化自信

盡管部分教師在古詩詞教學中采用了故事化教學策略,卻往往持“一廂情愿”的態度,同時缺乏明確的評價標準,導致教學內容難以深入學生心靈[5]。因此,教師應制訂課堂評價量表,以充分評估故事講解的效果(如表2和表3所示)。

以古詩詞《池上》的教學為例。教師根據教學目標設計了三個故事:猜詩人、背景創作介紹以及生字upoj9/Fkd0IHRBdeVAkiXQ==故事。故事教學結束后,教師按照上述課堂評價量表進行教學自評和學生評價,發現這三則故事以口頭化的語言細致地描述了詩詞中的藝術形象,能夠幫助學生理解詩詞文本內容并領悟其中蘊含的思想情感。通過故事的引導,學生可以更快、更準確地把握詩詞的主題,從而更容易記憶詩文內容,實現當堂背誦。這種教學方法有助于學生系統地了解中國古代詩詞和重要詩人,培養他們對傳統詩詞文化的興趣和理解。

結語

綜上所述,古詩詞作為語言文化的精致藝術品,傳承著獨特的文學魅力。在實際教學過程中,教師將詩人的生平事跡、詩人的有趣經歷、特定的歷史文化知識融入古詩詞的故事講解中,并通過一定的評價標準衡量其實踐意義,能夠提升古詩詞的教學效果,并滲透文化自信教育,從而有助于弘揚中華優秀傳統文化。

【參考文獻】

[1]丁松青,楊振輝.用故事串起古典詩詞課堂

[J].小學語文教學,2019(2):3-5.

[2]王家駿.講好故事:小學古詩詞教學的困境破解[J].語文世界(教師之窗),2023(4):75-77.

[3]王宇.小學語文古詩詞教學策略研究[J].新課程教學(電子版),2020(24):96.

[4]馬春梅.小學古詩詞的教學策略[J].基礎教育研究,2020(24):22-24.

[5]葉尚婷.如何利用故事激發學生學習古詩的興趣[J].課程教育研究,2020(12):101-102.