蘇東坡:詩中藏方藥,“儒而知醫”擅養生

蘇軾,字子瞻,號東坡居土,四川眉山人,是北宋著名文學家、政治家、回家、書法家、醫學家和美食家。尤其在醫學領域,東坡居士有著深厚的造詣。《四庫全書總目提要》曾記載:“軾雜著,時研醫理,于是事亦頗究心。蓋方藥之事,術家能習其技,而不能知其所以然。”為何一位文學家會通曉如此豐富的醫學知識呢?究其原因,很大程度上是因為北宋時期文人習醫的風氣盛行,“儒而知醫”盛極一時。

在東坡居土的詩中,除了融合儒家、道家、佛家思想外,還匯集了許多醫學觀念。在其詩作中,不難發現一些作品融合了方藥之理、中藥養生以及飲食調養之道,從中可以探尋到許多中醫養生理念。

集方寓理,吸眾家之長

在中醫養生領域,東坡居土并非只在閑暇之余淺嘗輒止,而是潛心鉆研,將自己探索出來的養生方法與中醫理論相結合,再進行匯集、整理。每至一地,他都致力于搜集有效的醫方,施方舍藥。得益于他豐富的仕途經歷,他所收集的醫方來源廣泛,且很多吸收了民間家庭的養生之道。

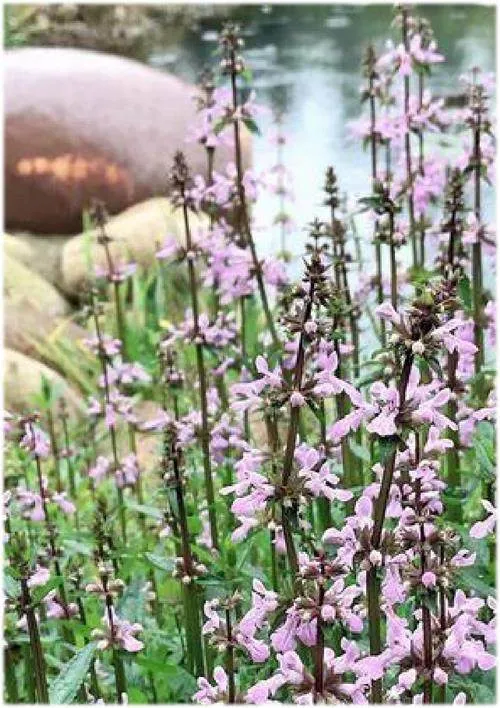

東坡居士在《歸宜興,留題竹西寺三首》詩中寫道:“道人勸飲雞蘇水,童子能煎罌粟湯。暫借藤床與瓦枕,莫教辜負竹風涼。”詩中的“雞蘇水”便是東坡居士在前人醫方的基礎上,總結經驗,集方寓理,達到通神輕身之效的方藥之一。

雞蘇,又名水蘇,具有消除脹氣、祛除邪毒等功效。《本草綱目》中曾記載:“此草似蘇而好生水旁,故名水蘇。其葉辛香,可以煮雞,故有龍腦、香蘇、雞蘇諸名。”此外,宋太醫局編撰的《太平惠民和濟局方》中,有一個名為“龍腦雞蘇丸”的藥方,配方中含有“雞蘇葉”,其注為“龍腦薄荷”,所以,雞蘇也是龍腦薄荷。

擅制養生食療方

東坡居土因其博學多才,在文學、藝術等領域擁有極高的成就,其對于中醫藥學的精通亦令人欽佩。

在被貶至惠州時期,他在羅浮山下開墾過一片土地,特作《小圃五詠》,向外人說明:這片土地的用途是種植中草藥。在小圃五味軒中,種有人參(《小圃五詠·其一》)、地黃(《小圃五詠·其二》)、枸杞(《小圃五詠·其- >)、甘菊(《小圃五詠·其四>)、薏苡(《小圃五詠·其五》)五種藥材。詩中對這些中草藥的特征、功效、性能等方面進行了詳細的描述。

除此之外,東坡居土還將中醫養生之道融入日常生活中。《睡起聞米元章冒熱到東園送麥門冬飲子》一詩中提到:“開心暖胃門冬飲,知是東坡手自煎。”這首詩中描述了東坡居土將麥門冬這一中草藥制作成日常飲品的過程,而且此飲品具有滋陰潤肺、清心除煩的功效。可見,東坡居士將中醫養生知識熟記于心,并能靈活運用。

隋代楊上善的《黃帝內經太素》一書有言“空腹食之為食物,患者食之為藥物”,反映了中醫“藥食同源”的理念。東坡居士精通食療之技,熟知食物之性,尤其擅長研制美味的食養方,通過合理運用食物以養生,不僅能品味佳肴,還能達到養生保健的功效。

《狄韶州煮蔓菁蘆菔羹》中曾寫道:“常支折腳鼎,自煮花蔓菁。中年失此味,想像如隔生,誰知南岳老,解作東坡羹,中有蘆菔根,尚含嘵露清。”這便是東坡居土制作養生食療方——“東坡羹”的過程。東坡羹并不需要魚肉五味,便有自然之甘,同時,可以止咳祛痰、發散表寒。

此外,東坡居土還將不同的食物入詩,如《如夢令·春思》中曾提到桃仁,“手種堂前桃李,無限綠陰青子”;《采桑子》中記載過桑椹,“殷紅莫問何因染,桑果鋪成滿地詩”;《己丑除日》詩之二中記載了橘紅,“橘紅安穩近誰傳,鬢雪蕭騷久已然”;《蓮》中記載蓮子,“旋折荷花剝蓮子,

露為風味月為香”;《次韻致政張朝奉仍招晚飲》記載了黑芝麻,“掃白非黃精,輕身豈胡麻”。

自然、和諧與平衡的養生觀

東坡居士不僅在詩歌、散文、辭賦、書法及繪畫等領域取得了卓越成就,更將儒家.道家、佛家及醫學思想融入其作品中,顯示出他對養生之道的深刻理解。事實上,儒家、道家、佛家及醫學思想并非孤立的思想流派,而是相互依存、借鑒補充的思想體系,在修身養性、尊道養生、敬佛修心和知醫合藥等方面,對個人具有一定的指導價值。

通過研究這些的詩作,可以洞察東坡居士養生之道的核心理念——自然、和諧與平衡。他強調保持良好心態,結合飲食調節和中醫養生,從多個層面尋求養生方法。這些思想對于現代人追求健康的生活方式仍具有深遠的啟示意義。