基于粵港澳大灣區的中小學特色項目勞動教育課程開發與實施

隨著《大中小學勞動教育指導綱要(試行)》和《義務教育勞動課程標準(2022年版)》的發布,勞動教育已經成為中小學教育中的重要組成部分,它對于培養學生的實踐能力、創新精神和社會責任感具有重大意義。特別是在粵港澳大灣區,這一地區的特殊性為勞動教育提供了獨特的發展機遇。基于粵港澳大灣區的特色勞動教育課程開發應緊密結合地區特色、注重實踐性和體驗性、融入跨學科內容。通過這些策略,可以使勞動教育更加豐富多彩、富有吸引力,同時更加有效地培養學生的實踐能力、創新精神和社會責任感。

一、大灣區特色勞動教育課程資源的評估與挖掘

粵港澳大灣區特色勞動教育課程的開發首先要對本地資源進行深入研究,以便將地區特色與課程內容緊密地融合在一起。大灣區的特色性和地域性課程資源主要有以下三類:第一類是海洋勞動課程資源。粵港澳大灣區擁有豐富的海洋資源,包括漁業、海洋運輸、海洋工程和海洋旅游等。學校可以利用這些資源開發海洋勞動教育課程,讓學生了解和參與海洋資源的保護,增強環保意識和實踐技能。第二類是科技項目鄉土勞動課程資源。粵港澳大灣區是中國科技創新的重要發源地,擁有眾多高新技術企業和科研機構,以及豐富的科技人才資源。在這個背景下,大灣區有著得天獨厚的優勢來開發科技項目勞動課程,如有華為、騰訊等這樣世界級的高科技公司,不僅能讓學生接觸到科技前沿,還能激發起他們對科技創新的熱愛與激情。第三類是文化傳承課程資源。粵港澳大灣區作為中國改革開放的前沿陣地,不僅經濟發展迅速,而且文化多樣性豐富。這一區域匯集了嶺南文化、港澳文化以及其他地區的文化交融,形成了獨特的文化景觀。在這樣的背景下,開發鄉土勞動課程資源,不僅可以讓學生了解和傳承本地文化,而且可以在學習傳統手工藝和民俗文化的過程中,鍛煉學生的動手能力和審美情感。

二、大灣區特色勞動教育課程的開發實施策略

粵港澳大灣區特色勞動教育課程的設計與開發應注重地域特色和時代特色,強調實踐性和體驗性,并融入跨學科內容,以此培養學生的實踐能力、創新精神和社會責任感,從而提升勞動教育課程的實效性。

1.增強勞動課程的實踐性和體驗性。增強勞動教育課程的實踐性和體驗性對于學生的全面發展和素質提升至關重要。勞動教育課程的實踐性意味著讓學生親身參與各種實際工作和活動中,通過動手操作、實地體驗等方式,使學生在實踐中學習、在實踐中成長。勞動教育課程的體驗性意味著讓學生通過親身體驗、感知和認知來獲取知識,使學生在體驗中領悟、在體驗中感悟。在粵港澳大灣區這樣一個擁有豐富資源和多元文化的地區增強實踐性和體驗性可以從以下幾方面著手:(1)實踐活動設計。設計具有地方特色的實踐活動,如海灘清理、科技創新展示和傳統手工藝體驗等,讓學生通過親身實踐了解和參與當地的勞動方式和傳統文化。(2)參與社區服務。鼓勵學生參與社區服務項目,如為社區老人提供幫助、為環境保護開展活動等,讓他們通過實際行動體驗勞動的價值和社會責任感。(3)創新性活動。設計創新性的實踐活動,如科技創新比賽、文化傳承展示等,激發學生的創新思維和創造力,培養他們解決問題的能力。這種學習方式可以激發學生的學習興趣,增強他們對所學知識的理解和記憶,使學習更加生動有趣。

2.強化勞動課程的跨學科內容融入。跨學科內容融入是特色勞動教育課程開發中的重要方面,不但能夠使課程更加豐富多彩、富有吸引力,還能夠讓學生在勞動教育課程中接觸到多個學科領域的知識,拓展學習視野,同時更加有效地培養學生的實踐能力和創新精神。海洋資源的保護涉及到地理學、生態學、環境科學等多個學科領域的知識,因此海洋勞動教育課程可以融合這些學科內容,讓學生在實踐中學習海洋生態保護的知識,體驗科學實驗和環境保護工作,培養他們的實踐能力和環保意識。科技項目勞動課程涉及到計算機科學、工程技術、數學等學科領域的知識,可以通過融入這些學科內容,讓學生學習科技創新的基礎知識,培養他們的邏輯思維、問題解決和創新能力。文化傳承課程涉及到歷史、藝術、人文等學科領域的知識,可以通過融入這些學科內容,讓學生了解和傳承本地文化,學習傳統手工藝和民俗文化,培養他們的審美情感和文化自信心。

3.注重勞動課程的科技創新能力培養。增強勞動教育課程的科技創新能力培養當前具有更加現實的意義,能夠幫助學生更好地適應未來社會的發展需求。其一是讓學生接觸科技前沿,通過開發科技項目勞動課程,學生可以接觸到科技領域的前沿知識和技術,了解最新的科技發展動態,培養對科技創新的興趣和熱愛。其二是培養科研活動的技能,如人工智能(AI)、3D打印等,能夠培養學生的實際操作能力和解決問題的技能,提升其動手能力和創新思維。同時激發他們對科技創新的熱情,促進他們在未來的學習和工作中具備創新精神和實踐能力。其三是注重培養學生邏輯思維和問題解決能力,參與科技項目勞動課程的學生將在實踐中培養邏輯思維和問題解決能力,通過設計、制作和調試過程,提升他們的邏輯思維和解決實際問題的能力。其四是讓學生認識和了解未來發展需求,開拓學生的眼界,為學生提供了適應未來社會發展的科技素養和能力,使他們具備更強的競爭力和發展潛力。

4.加強勞動課程的文化傳承和審美情感培養。在粵港澳大灣區特色勞動教育課程的發展中,文化傳承和審美情感培養是至關重要的內容。通過深入挖掘本地文化資源,將文化傳承和審美情感融入勞動教育課程,可以培養學生對傳統文化的尊重和熱愛,同時鍛煉他們的動手能力和審美情感。一是傳承本地文化。勞動教育課程應該通過開發鄉土勞動課程資源,讓學生了解和傳承粵港澳大灣區的本地文化。學校可以組織學生學習傳統手工藝、民俗文化等,讓學生親身體驗和參與,促進本地文化的傳承和發展。二是培養審美情感,通過文化傳承課程資源的開發,勞動教育課程可以培養學生的審美情感和藝術修養。學生在學習和體驗傳統文化的過程中,可以培養對美的感知能力,提升審美情感,培養對美的熱愛和欣賞能力。三是促進文化交流:粵港澳大灣區匯聚了多元文化,勞動教育課程可以促進不同文化之間的交流與融合。通過學習本地文化和其他地區文化的比較,學生可以增進對文化多樣性的理解和尊重,培養跨文化交流的能力。四是激發創造力:文化傳承和審美情感培養有助于激發學生的創造力和想象力。通過參與傳統文化活動和藝術實踐,學生可以拓展思維,培養創造性思維,促進個性發展。

三、大灣區特色勞動教育課程的實施

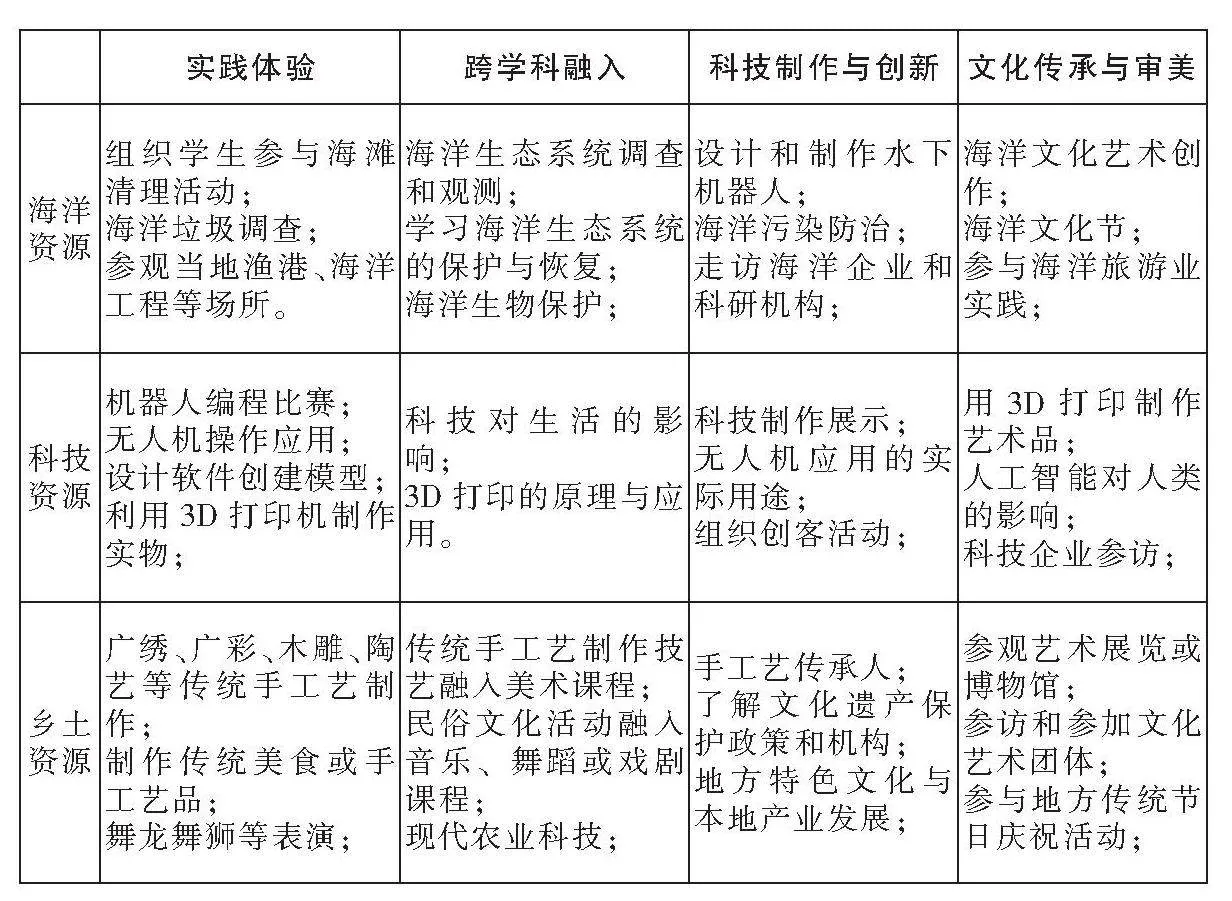

在勞動課程的具體實施中,我們將海洋資源、科技項目、鄉土文化三類資源作為縱向維度,以實踐體驗、跨學科融入、科技制作與創新、文化傳承與審美四種策略作為橫向維度,我們創新性地系統設計了“資源——策略”勞動教育系列主題,可以形成一個多維度、多層次的勞動教育內容體系。同時該系列具有開放性,不同學校可以在此內容框架下,自行開發更適合學生和學校的主題。通過豐富多樣的實踐活動和課程設計,促進學生全面發展,培養其綜合素養和跨學科能力。使勞動教育課程更加貼近學生的生活和實際,有助于激發學生的學習興趣和參與度。

這種方法的價值主要體現為全面性、綜合性、生活化、靈活開放,以及它通過實踐體驗、跨學科融入、科技制作與創新、文化傳承與審美等多種策略,使學生在多個領域中得以發展。這種創新做法使勞動教育課程更具實效性和趣味性,有助于提升學生的綜合素養和跨學科能力,促進其全面發展,具有很高的教育價值和實踐意義。

【注:本文系廣州市教育科學規劃2020年度課題“粵港澳大灣區背景下的中小學特色項目勞動教育課程實施研究”(課題編號:202012617)的研究成果】

責任編輯 龍建剛