禪宗話語中牧牛隱喻的認知研究

摘要:佛教禪宗富于隱喻表達,其中牧牛隱喻便是禪宗話語中的一個重要現象。運用概念隱喻理論和隱喻批評分析法,對禪宗經典《五燈會元》中的牧牛隱喻進行認知分析,探討其概念系統、話語特征及所體現的禪宗修辭思想。研究發現,禪宗的牧牛隱喻是以“修心證道是牧牛”為根隱喻,以“修行者是牧牛人”“心性是牛”和“修心功夫是牧牛活動”為主要派生隱喻的層級系統,表現出生活性、隱蔽性及副語言手段豐富的話語特征,體現了禪宗“平常心是道”的心性說、“頓悟成佛”的直覺論和“不立文字”的語言觀,揭示了禪宗話語中的核心隱喻概念結構和認知基礎,深化了對禪宗修辭觀和哲學觀的理解。

關鍵詞:禪宗;話語;牧牛隱喻;《五燈會元》;認知

中圖分類號:B948 文獻標識碼:A 文章編號:2096-5982(2024)10-0097-07

宗教話語經常依賴隱喻對其教義進行闡釋,佛教禪宗亦富于隱喻表達。禪師們常以燈光、鏡、月、指、牛、獅子等設喻(1),而牧牛喻為禪宗隱喻之犖犖大者。宋代普明禪師和廓庵禪師曾著《牧牛圖頌》和《十牛圖頌》,以牧牛隱喻類比修心證道的過程。中國禪宗中有“燈錄”體裁,或稱“傳燈錄”,以燈火傳續隱喻佛法傳承,記載禪宗歷代師祖傳法機緣,是禪宗史論并重的獨有文體,其文字精練活潑,廣受僧俗喜愛。南宋普濟禪師匯編《景德傳燈錄》《天圣廣燈錄》《建中靖國續燈錄》《聯燈會要》《嘉泰普燈錄》五部燈錄成《五燈會元》,“出于五燈而勝于五燈”(2)。《五燈會元》在史學、文學、文化和語言學方面都有很高價值,也很好地體現了禪宗修辭特色。

學者Lakoff和Johnson 認為,文化與宗教的概念系統本質上是隱喻性的,隱喻理論能夠為理解神秘復雜的宗教現象提供重要線索。(3)近年來,不少學者運用概念隱喻理論從多角度對佛教文本進行研究,如McMahan 探討佛經中關于“智慧”的視覺隱喻(4);Lu和Chiang 研究《心經》中與“空”相關的概念隱喻(5);藍純和高秀平對《寶積經》《心經》《金剛經》等禪宗文本中的主要概念隱喻進行研究,還對佛經和基督教文本中的主要概念隱喻進行比較研究(6);等等。這些研究成果既拓展了禪宗話語研究的視域,也豐富了隱喻研究的內涵。具體到禪宗的牧牛隱喻,可見牧牛喻蘊含的語匯意象及其表現方法的研究(7)、牧牛喻如何揭示禪宗教義等角度的研究(8)。以禪宗牧牛隱喻為專題的研究尚不充分,且多停留在修辭格層面,缺乏對其認知機制和概念系統的討論。本文運用概念隱喻理論對《五燈會元》中的牧牛隱喻進行研究,分析其概念系統及話語特征,并揭示其蘊含的禪宗修辭思想。

一、研究方法與過程

Lakoff和Johnson提出的概念隱喻理論認為,人們借以思考和行動的日常概念系統本質上是隱喻性的,隱喻是一種以具體事物或具身體驗來理解或概念化抽象事物或過程的認知機制,其實質是兩個經驗領域之間的系統映射。(9)概念隱喻包括始源域(相對具體、結構清晰的概念域)、目標域(相對抽象、結構欠清晰的概念域)和映射三個基礎要素。通過映射,始源域中的關系、特征和知識被轉移到目標域內,最終生成新的概念結構,即隱喻意義。隱喻可分為根隱喻和派生隱喻,前者指“作為中心概念的隱喻”,后者指“由此而派生出的隱喻”。(10)這里我們運用Charteris-Black的隱喻批評分析法(Critical Metaphor Analysis)(11),分識別、理解和闡釋三個步驟,來分析《五燈會元》中的牧牛隱喻。首先,結合Group Pragglejaz的隱喻識別程序(MIP)(12)和Stefanowitsch的隱喻檢索方法(13)識別牧牛隱喻表達。其后,基于隱喻語言表現形式與其認知、語用功能之間的聯系,歸納隱喻表達背后的概念隱喻。此外,解讀牧牛隱喻的概念系統、話語特征及其蘊含的禪宗修辭思想。

借用BFSU Power Conc 1.0軟件在《五燈會元》(14)電子版中檢索關鍵詞“牛”,通過細讀圍繞關鍵詞“牛”的相關文本,篩選符合隱喻特征的詞匯單元。對每個詞匯單元,觀察其前后內容,確定其在語境中的意義,即該意義如何關聯文本中激活的實體、關系或屬性。比較其當下語境中的意義與其他語境中的意義是否存在差異:如更具體、與身體動作相關、更精確、歷史更加悠久等。若存在明顯差異,但能通過比較理解當下語境中的意義,則該詞匯單元可被標記為隱喻性的。考察隱喻性詞匯單元的始源域和目標域:由與牧牛活動相關的始源域向修心證道相關的目標域的映射。

依據以上方法和思路,我們從《五燈會元》中共甄別出93條牧牛隱喻表達,其中心意象包括:牛(11次)、水牯牛(20次)、白牛(16次)、黑牛(2次)、水牛(1次)、牸牛(1次)、失牛(2次)、尋牛(1次)、識牛(1次)、見牛(1次)、打牛(2次)、牽牛(3次)、牧牛(5次)、騎牛(24次)、牛車(3次)等。依據當代隱喻理論,隱喻表達包括明喻、暗喻和借喻三種形式,因為這三者都是認知層面的概念隱喻引發的。可以看出,《五燈會元》中牧牛隱喻運用的意象豐富,包括牛的各種類型及人牛互動的不同表現,尤以騎牛(25.81%)、水牯牛(21.50%)、白牛(17.20%)和牛(11.83%)意象使用為突出。

二、《五燈會元》中牧牛隱喻的概念系統

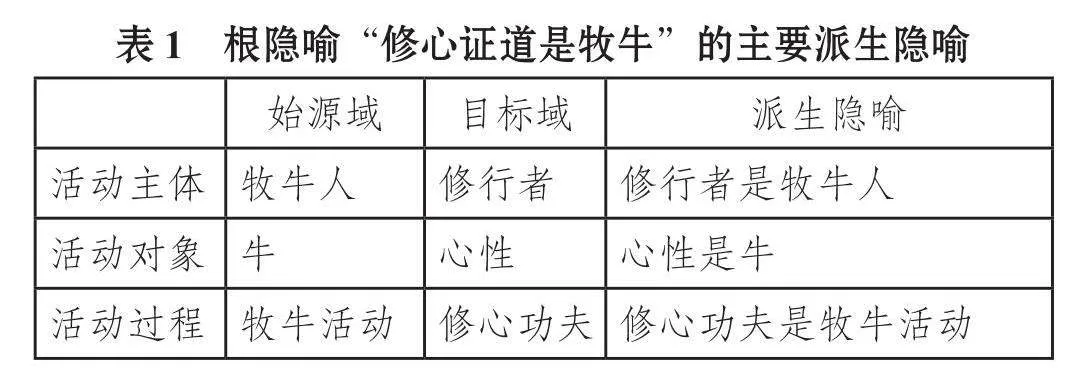

對甄別出的牧牛隱喻進行歸納,可得到以“修心證道是牧牛”為根隱喻,以“修行者是牧牛人”“心性是牛”和“修心功夫是牧牛活動”為主要派生隱喻的概念系統。

(一)根隱喻:“修心證道是牧牛”

《五燈會元》中的牧牛隱喻表達都蘊含“修心證道是牧牛”這一中心概念,以此為根隱喻展開。禪宗將修心證道喻作牧牛,通過由牧牛概念域到修心概念域的映射,使禪修過程具象化。根隱喻“修心證道是牧牛”反映了禪宗對禪觀修證的認知,是《五燈會元》中牧牛概念隱喻的“軸心”。例如:

( 1)一日,在廚作務次,祖問:“作甚么?”曰:“牧牛。”祖曰:“作么生牧?”曰:“一回入草去,驀鼻拽將回。”祖曰:“子真牧牛。”師便休。(卷3《石鞏慧藏禪師》)

此場景中并無真牛,而是石鞏慧藏借牧牛方法譬喻心性修證之法門,以回應馬祖道一對其修行狀況的勘驗問語。參悟修行關鍵在于以專心觀照自心,如同牧牛人時刻看管好牛只。

( 2)上堂曰:“王老師自小養一頭水牯牛。擬向溪東牧,不免食他國王水草。擬向溪西牧,亦不免食他國王水草。不如隨分納些些,總不見得。”(卷3《南泉普愿禪師》)

這里南泉普愿以牧養水牯牛為喻,闡釋覺悟前后兩種境界:覺悟前心性尚不純熟,猶如牧者尚未覓得牧牛技法;覺悟后則無分別之心,猶如牧者能夠調伏水牯牛。

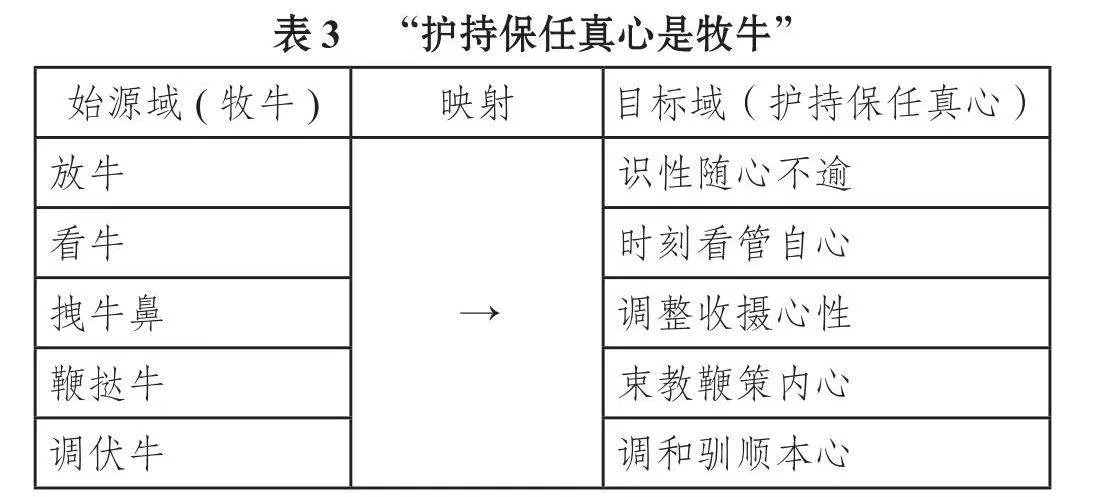

(二)派生隱喻

牧牛概念域內各要素間的關系被分別投射至修心證道概念域內,從而派生出系列隱喻。根隱喻“修心證道是牧牛”包含三要素:活動主體、活動對象與活動過程,其由始源域到目標域的具體映射如表1所示,圍繞根隱喻“修心證道是牧牛”派生出“修行者是牧牛人”“心性是牛”和“修心功夫是牧牛活動”幾個主要的概念隱喻。

其一,“修行者是牧牛人”。《五燈會元》牧牛隱喻表達包含由牧牛人到修行者的映射。例如:

( 3)師即造百丈,禮而問曰:“學人欲求識佛,何者即是?”丈曰:“大似騎牛覓牛。”師曰:“識得后如何?”丈曰:“如人騎牛至家。”師曰:“未審始終如何保任?”丈曰:“如牧牛人執杖視之,不令犯人苗稼。”(卷4《長慶大安禪師》)

( 4)僧問:“昔日溈山水牯牛,自從放去絕蹤由。今朝幸遇師登座,未審時人何處求?”師曰:“不得犯人苗稼。”曰:“恁么則頭角已分明。”師曰:“空把山童贈鐵鞭。”(卷17 《大溈懷秀禪師》)

上述兩例背后的概念隱喻皆為“修行者是牧牛人”。百丈懷海將修行者悟后保任喻作牧牛人持杖看牛。大溈懷秀借山童牧牛不再依靠鐵鞭喻禪修者臻于純明自由心境。禪師以牧牛人巧喻修行者,突出了個體在心性蛻變及修行轉化過程中的關鍵作用。(15)

其二,“心性是牛”。《五燈會元》也以牛譬喻內在心性,使形而上的自心具象化。例如:

( 5)上堂:“秖看一頭水牯牛,若落路入草,便把鼻孔拽轉來,才犯人苗稼,即鞭撻。調伏既久,可憐生受人言語,如今變作個露地白牛,常在面前,終日露迥迥地,趁亦不去。”(卷4《長慶大安禪師》)

( 6)師看稻次,見朗上座牽牛。師曰:“這個牛須好看,恐傷人苗稼。”朗曰:“若是好牛,應不傷人苗稼。”(卷13《洞山良價禪師》)

上述例子中,“水牯牛”“露地白牛”“牛”“好牛”均喻指“心性”,構成“心性是牛”的概念隱喻。長慶大安借水牯牛譬喻未經調伏的本原心性,強調只有對這頭心牛時刻看管鞭策,方可轉化成露地白牛,即內在清凈的妙明真心。洞山良價與朗上座同樣以牛喻心,突出馴化修持的重要性,把內斂馴伏的心性比作好牛。

此外,從《五燈會元》牧牛隱喻表達中還可以發現由牛到修行者的映射,例如:

( 7)師將順世,第一座問:“和尚百年后向甚么處去?”師曰:“山下作一頭水牯牛去。”(卷3《南泉普愿禪師》)

( 8)師一日見劉鐵磨來,師曰:“老牸牛,汝來也。”(卷9《溈山靈佑禪師》)

“水牯牛”意指公水牛,南泉普愿以之譬喻自身。“老牸牛”為老母牛,溈山靈佑以之稱呼劉鐵磨,由此可析出“修行者是牛”的概念隱喻。這一概念隱喻消弭了人我、性別的差異,展現了清明無礙的平等自性。修行者既是牧牛人又是被牧之牛,牛既是修行者又是其心性,人牛合一,超越傳統的主客二元對立,體現了禪宗即心是佛的奧妙智慧。(16)從這種意義上說,“修行者是牛”也可看作“心性是牛”的一個特殊派生隱喻。

每個語義要素(或關系)的映射都構成一個派生隱喻(17),所以始源域“牛”的相關特征被投射到目標域“心性”后也派生出許多新的下級隱喻。“心性品質是牛的顏色”即為“心性是牛”的一個下級派生隱喻。例如:

( 9)白牛頌曰:“我有古壇真白牛,父子藏來經幾秋。出門直往孤峰頂,回來暫跨虎溪頭。”(卷8《吉州匡山和尚》)

(1 0)豎起拂子曰:“若喚作拂子,入地獄如箭。不喚作拂子,有眼如盲。直饒透脫兩頭,也是黑牛臥死水。”(卷17《泐潭善清禪師》)

不同顏色的牛譬喻著不同的心性品質。此處“白牛”指清凈無染之牛,借以形容內心純潔無瑕的本質。白牛意象出現頻率較高,常見表達除“白牛”外,還有“露地白牛”“靈地白牛”“雪山白牛”等。“黑牛”則譬喻妄想無知的心體。

在“心性是牛”之下,還派生出了“心性傾向是牛的習性”的概念隱喻,例如:

(1 1)上堂:“直須努力,別著精神,耕取自己田園,莫犯他人苗稼。既然如是,牽犁拽杷,須是雪山白牛始得。且道鼻孔在甚么處?”(卷17《兜率從悅禪師》)

這里提到牛的兩種習性,即“犯他人苗稼”和“耕取自己田園”。前者喻內心陷入知識見解,滋生妄念俗情,攀緣外境;后者喻以智慧觀照自性心地。兩者分別映射了起悟前后截然相反的心性傾向。白牛與耕自己田、本心清凈具足及自識本性之間存在對應關系;黑牛與食他人草、自心我執無明與迷失外境之間也構成對應。

其他相關要素還包括牛的食物、住處和載具,分別形成了“外境是草”、“清修堂舍是牛欄”和“修渡之法是牛車”等派生隱喻。

其三,“修心功夫是牧牛活動”。《五燈會元》中有很多展現人牛互動的表達,其背后的概念隱喻是“修心功夫是牧牛活動”。例如:

(1 2)問:“師歸丈室,將何指南?”師曰:“昨夜三更失卻牛,天明起來失卻火。” (卷3 《南泉普愿禪師》)

(1 3)上堂:“尋牛須訪跡,學道貴無心。跡在牛還在,無心道易尋。”豎起拂子曰:“這個是跡,牛在甚么處?直饒見得頭角分明,鼻孔也在法石手里。”(卷18《鼓山祖珍禪師》)

(1 4)因趙州游天臺,路次相逢。山見牛跡,問州曰:“上座還識牛么?”州曰:“不識。”山指牛跡曰:“此是五百羅漢游山。”州曰:“既是羅漢,為甚么卻作牛去?”(卷2《天臺寒山》)

(1 5)師曰:“汝還見牛么?”曰:“見。”師曰:“見左角,見右角?”僧無語。師代曰:“見無左右。”(仰山別云:“還辨左右么?”)(卷4《五峰常觀禪師》)

(1 6)師曰:“如牛駕車。車若不行,打車即是,打牛即是?”一無對。(卷3《南岳懷讓禪師》)

(1 7)上堂:“面西行向東,北斗正離宮。道去何曾去,騎牛臥牧童。珍重!”(卷12《石霜楚圓禪師》)

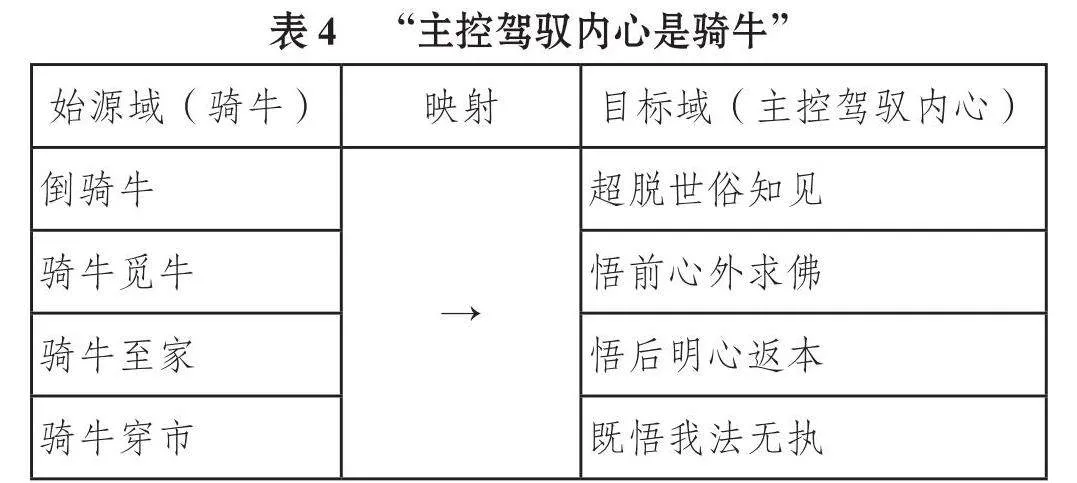

上述例子呈現了由牧牛活動到修心功夫的映射。“失卻牛”譬喻自性迷失,執著于向外馳求以致忘失真如本心。“尋牛”喻指尋覓業已散失迷惘的心性,只有通過“訪跡”,即觀照生命細微之處才得以實現。“見牛跡”和“識牛”皆語涉雙關,前者兼指見到牛行之跡以及初解禪教義理,后者兼指識得動物牛以及識心達本。“見牛”表面指看見動物牛,而實際指觀視清凈自心,開悟見道,契入破本參的境界。“打牛”喻調御自家桀驁不馴之心性。“騎牛”寓意脫離妄想情識,達到主控駕馭內心的層次。此外,前文還提及“牽牛”和“牧牛”的人牛互動方式。例6“牽牛”巧示對內在心性的引導規范。例3“牧牛”意象通過“執杖視之”一詞得以表現,象征悟道后護持保任真心。這一系列隱喻的映射過程可見表2。

其中,“規引內在心性是牽牛”、“護持保任真心是牧牛”和“主控駕馭內心是騎牛”因具體活動狀態不同還分別派生出下級派生隱喻。牽牛狀態包括牽牛不入欄和牽牛入欄,例如:

(1 8)問:“任性浮沉時如何?”師曰:“牽牛不入欄。”(卷11《風穴延沼禪師》)

風穴延沼借“牽牛不入欄”形容任性浮沉,放縱澄明本心著染六塵煩惱,喻尚未徹見自性。反之,“牽牛入欄,亦即牽牛歸家”(18),則喻示返歸本來面目,回復自性本真。

牧牛狀態包括放牛、看牛、拽牛鼻、鞭撻牛和調伏牛,前者如例19,后四者可參見例5。

(1 9)昔有一老宿,因江南國主問:“予有一頭水牯牛,萬里無寸草,未審向甚么處放。”宿無對。(歸宗柔代云:“向處放。”)(卷6《亡名古宿》)

這里所描寫的放牛意象即予牛本分草料,飽食牛只使之安定,意為識性隨心不逾矩。例5看牛意象喻指時刻看管好自心,不令心念又起,悟后再迷。拽牛鼻指牽制心牛要害,譬喻調整收攝心性,截斷外境雜染。鞭撻牛譬喻對內心束教鞭策,保持正念,遠離貪欲煩惱。調伏牛則喻調和馴順本心,性情收斂轉化,實現自律純和。

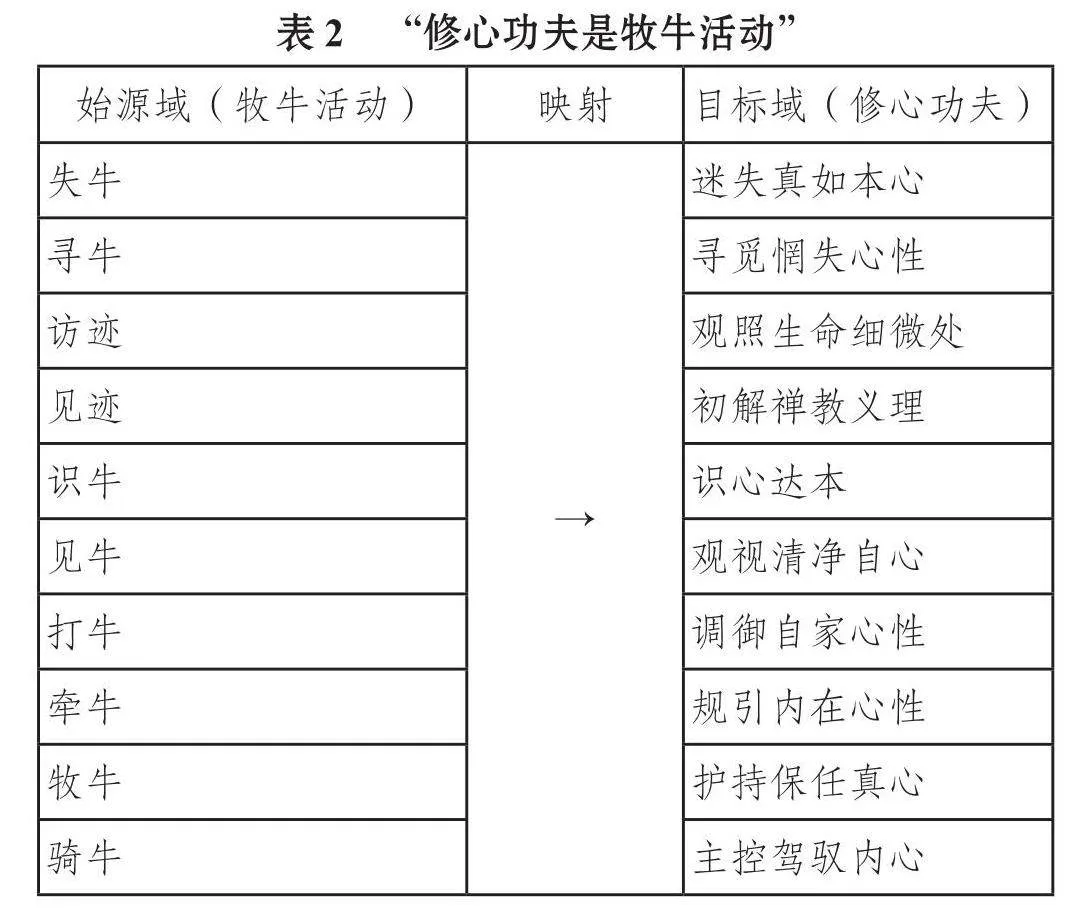

騎牛狀態包括倒騎牛(例20)、騎牛覓牛、騎牛至家(例3)和騎牛穿市(例21):

(2 0)上堂:“倒騎牛兮入佛殿,羌笛一聲天地空,不知誰識瞿曇面。”(卷16《靈隱慧光禪師》)

(2 1)曰:“如何是人境俱不奪?”師曰:“白日騎牛穿市過。”(卷19 《大隨元靜禪師》)

“倒騎牛”喻超脫世俗知見,超然自得性真無妄。前述例3“騎牛覓牛”和“騎牛至家”分別喻指未諳自心即佛,而向身外覓法,以佛尋佛的悟前心境以及明覺自心佛性,歸還清凈本原的悟后心境。例21“騎牛穿市”形容“人境俱不奪”,即我執、法執皆無須破除,意指既悟我法無執,具有正知正見,須由悟境轉出,度世利生,表現出禪宗“悲智雙運的淑世精神”(19)。

牧牛活動還涉及到工具使用,故有“修心手段是牧牛工具”這一派生隱喻。在《五燈會元》中,鞭和繩是最常見的牧牛工具,如例4和例22:

(2 2)嘗和忠道者牧牛頌曰:“兩角指天,四足踏地。拽斷鼻繩,牧甚屎屁!”(卷18《云巖天游禪師》)

上述例子中,“鐵鞭”和“鼻繩”分別用來隱喻“覺知”和“規范”(20),為修心明性的戒律法門,亦可作為心性轉化的指標(21)。鞭繩雙使即為修行初期,而鞭繩無用則代表轉化完畢。

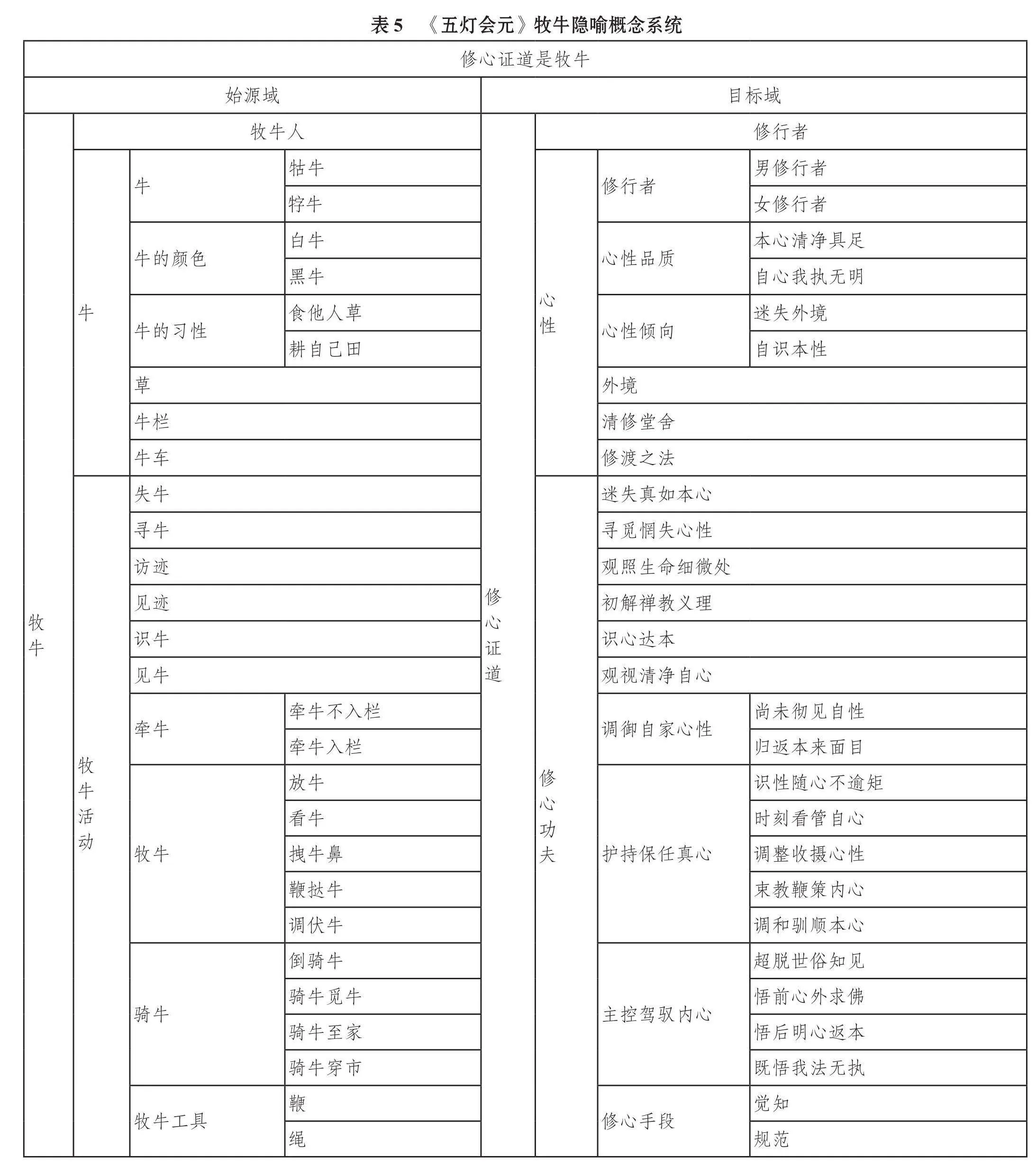

(三) 隱喻系統

《五燈會元》中的牧牛隱喻可以概括為以“修心證道是牧牛”為根隱喻,以“修行者是牧牛人”“心性是牛”和“修心功夫是牧牛活動” 為主要派生隱喻,并在此基礎上進一步層級派生的隱喻系統(參見表5)。可以看出,《五燈會元》牧牛隱喻系統中參與由“牧牛”到“修心證道”跨域映射過程的要素和特征全面豐富,涵蓋了牧牛人、牛(顏色、習性)、牧牛活動(不同類型/狀態)、草、牛欄、牛車、牧牛工具等各個方面,構成了連貫、動態的牧牛事件結構,表現了比較完整的修心證道歷程。從主體看,牧牛人所喻修行者亦可由牛來代指,體現出主客超越分別、人牛復歸為一、自心本具佛性的圓融意涵。從客體看,代表無明心之黑牛和代表清凈心之白牛暗示轉化關系,以牛色變化喻指心性蛻變歷程。從活動過程看,牧牛活動包括失牛、尋牛、訪跡、見跡、識牛、見牛、牽牛、牧牛、騎牛整個過程,展現了從迷到悟的修行進階。可以說,牧牛隱喻作為理解心性修證過程的重要認知手段,幫助構建了禪宗的修行話語體系,其概念系統已被內化為禪宗思維的一部分。

三、《五燈會元》牧牛隱喻的話語特征與禪宗修辭思想

其一,《五燈會元》中的牧牛隱喻具有生活性特征。其始源域“牧牛”為古代農耕社會的日常生活內容,牧童水牛、青草牛欄、鐵鞭芒繩、人牛互動等皆來自農事勞作,充滿生活意趣。牧牛隱喻還常用口語體表達,語言通俗乃至粗鄙,表現了平易質樸、生活氣息濃厚的禪語特色。(22)《五燈會元》牧牛隱喻的生活性特征契合概念隱喻理論中從具身體驗展開映射的觀點,也體現了禪宗“平常心是道”的心性說,即強調“在生活中修行,在修行中生活”(23),追求在“日常世界的現實生活中取得心境超越”(24)。牧牛隱喻將牧牛活動相關要素映射到心性修證各個環節,用生活化的語言賦予平凡事物以佛性,借生活實例揭示深奧禪理。

其二,《五燈會元》中的牧牛隱喻具有隱蔽性特征。根據粗略統計,《五燈會元》牧牛隱喻最常以借喻(73.12%)形式表現,暗喻(21.51%)次之,明喻(5.37%)最少。本體和隱喻標志多數情況下被隱去,截斷了始源域和目標域的表層聯系,用直覺聯想替代邏輯關聯(25),從而擴大了兩域之間的語義張力,取得更好的開悟效果(26)。《五燈會元》牧牛隱喻的隱蔽性特征與禪宗“頓悟成佛”的直覺論具有內在聯系。禪宗話語中的“悟”指“對佛教最高真理即涅槃實相的豁然明白”(27),本質在于“從自心中頓見真如本性”(28)。頓悟的實現往往要排斥邏輯理性,突破言句概念,而更借助突發、跳躍、直接、整體和非邏輯的直覺思維(29)及超常規話語手段。牧牛隱喻的隱蔽性、非邏輯性和模糊性詮釋了“頓悟”這一禪宗修辭觀。

其三,《五燈會元》中的牧牛隱喻還經常伴隨副語言手段,如擬聲、呼吼、呵斥、感嘆、靜默、吐舌、揚眉瞬目、棒打、彈指、翹足、繞床、作勢、豎拂子、畫圓相等。例如:

(2 3)臨濟問:“如何是露地白牛?”師曰:“吽吽!”濟曰:“啞卻杏山口。”師曰:“老兄作么生?”濟曰:“這畜生!”師便休。(卷5《杏山鑒洪禪師》)

(2 4)云居膺代曰:“師無異號。”資福寶曰:“當時但作此○相拓呈之,新羅和尚作此○牛相拓呈之。”(卷9《溈山靈佑禪師》)

例23中“吽吽”擬露地白牛聲,喻清靜自在的悟境。例24中的圓相○為佛教譬喻與道教卦象融合的產物(30),○牛可理解成“牛食忍草相”,牛吃到忍辱草即如同吃到醍醐一般,象征人見性成佛。這些副語言手段的使用反映了禪宗“不立文字”的語言觀。禪宗認為,社會性的語言文字難以傳達純主觀的、非意識性的禪悟體驗(31),其系統化特征也極易導致陷入理論化和知性化陷阱(32),在傳遞意義的同時又造成意義的遮蔽,成為阻絕禪意的障礙(33),故六祖慧能有“諸佛妙理,非關文字”之說。為傳授難以言說的禪旨,禪宗創造了許多“解構語言、取代文字”(34)的方法,包括上述副語言手段。而在“不立文字”的前提下,禪宗又“放一線道”,將語言文字用作“指月之指”,略開方便法門,進行暗示啟發。(35)牧牛隱喻便是這樣一種繞路說禪方式,是禪宗“不立文字”和“不離文字”的矛盾得以溝通的橋梁。

總體而言,牧牛隱喻概念系統以“修心證道是牧牛”為根隱喻,以“修行者是牧牛人”、“心性是牛”和“修心功夫是牧牛活動” 為主要派生隱喻,并在此基礎上進一步層級派生,形成連貫、動態的牧牛事件結構,表達了較為完整的修心證道歷程。此外,牧牛隱喻源自農禪生活經驗,較多使用口、俗語等生活化表達;其隱喻結構呈現出隱蔽性以及非邏輯性、模糊性;經常伴隨吼叫、圓相和體勢等副語言手段。牧牛隱喻的概念系統和話語特征共同反映了禪宗“平常心是道”的心性說、“頓悟成佛”的直覺論和“不立文字”的語言觀。牧牛隱喻幫助構建了禪宗的修行話語體系,是理解禪宗思想的重要認知工具。

注釋:

(1)(31) 疏志強:《禪宗修辭研究》,山東文藝出版社2008年版,第109、21頁。

(2) 陳士強:《佛典精解》,上海古籍出版社1992年版,第619頁。

(3)(9) Geroge Lakoff and Mark Johnson, Metaphors We Live By, The University of Chicago Press, 1980, p.41.

(4) D. McMahan, Empty Vision: Metaphor and Visionary Imagery in Mahayana Buddhism, Routledge Curzon, 2002, pp.55-82.

(5) L. Lu and W. Chiang, Emptiness We Live by: Metaphors and Paradoxes in Buddhism’s Heart Sutra, Metaphor and Symbol, 2007, 22(4), pp.331-355.

(6) C. Lan, A Cognitive Perspective on the Metaphors in the Buddhist Sutra “Bao Ji Jing”, Metaphor and the Social World, 2012, 2(2), pp.154-179; 藍純、高秀平:《從認知視角看〈心經〉和〈金剛經〉中的概念隱喻》,《外語教學與研究》2016年第1期。

(7) 蔡榮婷:《唐五代禪宗牧牛喻探析——以南岳法系為考察中心》,《新國學》1999年第1期;蔡榮婷:《唐五代禪宗牧牛喻探析——以青原法系為考察中心》,《國立中正大學學報》 1999年第1期。

(8) 吳言生:《禪宗的詩學話語體系》,《哲學研究》2001年第3期;俞思雯:《牧心如牛:〈十牛圖〉及其圖頌中的禪學思想》,《中國宗教》2013年第9期;林繡亭:《禪宗牧牛主題研究》,文津出版社2013年版。

(10) 束定芳:《隱喻學研究》,上海外語教育出版社2000年版,第54頁。

(11) J. Charteris-Black, Critical Metaphor Analysis, in Corpus Approaches to Critical Metaphor Analysis, Palgrave Macmillan UK, 2004, pp.243-253.

(12) Group Pragglejaz, MIP: A Method for Identifying Metaphorically Used Words in Discourse, Metaphor and Symbol, 2007, 22(1), pp.1-39.

(13) A. Stefanowitsch, Corpus-Based Approaches to Metaphor and Metonymy, in Corpus-Based Approaches to Metaphor and Metonymy," A. Stefanowitsch and S. Gries (eds), Mouton de Gruyter, 2006, pp.1-16.

(14) 普濟著、蘇淵雷點校:《五燈會元》,中華書局2012年版。

(15)(21) 林繡亭:《禪宗牧牛主題研究》,文津出版社2013年版,第141、265頁。

(16) 李開濟:《“牧牛禪”的省思》,《哲學與文化》2008年第11期。

(17) 劉宇紅:《隱喻的多視角研究》,世界圖書出版公司2011年版,第96頁。

(18) 蔡榮婷:《唐五代禪宗牧牛喻探析——以南岳法系為考察中心》,《新國學》1999年第1期。

(19) 陳榮波:《中國禪宗的特質》,《華岡佛學學報》1981年第5期。

(20) Osho, The Search: Talks on the Ten Bulls of Zen, Tao Pub, 2006,p.159.

(22) 王景丹:《禪宗文本的語言學闡釋》,《云南社會科學》2008年第4期。

(23) 凈慧:《生活禪鑰》,生活·讀書·新知三聯書店2008年版,第265頁。

(24) 李澤厚:《實用理性與樂感文化》,生活·讀書·新知三聯書店2005年版,第101頁。

(25) 周裕鍇:《禪宗語言》,復旦大學出版社2017年版,第240頁。

(26) 張節末:《禪觀與譬喻——論中國禪宗與印度佛教的一個區別》,《哲學研究》2000年第3期。

(27) 胡遂:《無修之修、頓悟成佛的禪宗方法論與境界論》,《湖南社會科學》2015年第6期。

(28) 湯用彤:《隋唐佛教史稿》,中華書局1982年版,第189頁。

(29) 賴永海:《對“頓悟”、“體證”的哲學詮釋》,《學術月刊》2007年第9期。

(30) 劉澤亮:《宗說俱通——佛教語言觀》,宗教文化出版社2007年版,第156頁。

(32) 焦毓梅、于鵬:《禪宗公案話語的修辭分析》,《求索》2006年第12期。

(33) 葛兆光:《增訂本中國禪思想史:從六世紀到十世紀》,上海古籍出版社2008年版,第423頁。

(34) 方立天:《禪宗的“不立文字”語言觀》,《中國人民大學學報》2002年第1期。

(35) 于谷:《禪宗語言和文獻》,江西人民出版社1995年版,第9-11頁。

作者簡介:董方峰,華中師范大學外國語學院副教授,湖北武漢,430079;閆馨,華中師范大學外國語學院,430079。

(責任編輯 莊春梅)