新課標背景下自制教具在初中化學實驗教學中的實踐探究

摘 要:實驗教學作為國家課程方案和課程標準規定的重要教學內容,能有效激發學生的潛能,培養學生的創新能力。在初中化學實驗教學中,教師應結合實驗教學內容和學生實際情況,引導學生觀察、分析和交流實驗,對實驗裝置進行改良優化,設計并研制出簡單、環保、高效的自制教具,增強實驗教學的直觀性和互動性,加深學生對化學知識的理解和應用,促進學生化學核心素養的發展。

關鍵詞:初中化學;實驗教學;自制教具;實驗創新;分子運動現象

中圖分類號:G63 文獻標識碼:A 文章編號:0450-9889(2024)25-0068-04

初中化學實驗教學作為培養學生科學素養、創新思維和實踐能力的重要教學內容,其教學模式與方法的創新性顯得尤為關鍵。現在各級各類初中學校都配置了功能較為齊全的化學實驗室,基本能夠滿足初中化學教材中所規定的基本實驗的開設。但是化學實驗室所提供的實驗器材或化學教具比較單一,無法充分滿足探究性、創新性教學的需求,使得自制教具成為一種迫切需求。自制教具是指教師或學生在教學過程中,根據教學需要自行設計、制作的教學輔助工具。將自制教具用于初中化學實驗教學,能夠有效彌補學校實驗器材的不足,還能通過引導學生動手實踐,加深學生對化學知識的理解和應用,培養學生的化學核心素養。目前較少文章系統總結初中化學自制教具與培養學生化學核心素養的聯系,教師欠缺自制教具的設計經驗,缺少設計前的思考和規劃,直接影響自制教具的使用效果。因此,筆者以人教版化學九年級上冊第三單元課題1“分子和原子”中的“分子運動現象”探究實驗為例,對如何創新初中化學實驗教具進行探究,并用自制教具創新實驗教學,以期達到促進學生化學核心素養發展的效果。

一、新課標對化學實驗創新的要求

新課程教學理念注重學生核心素養的培養,強調跨學科主題學習與實踐活動的結合。《義務教育化學課程標準(2022年版)》(以下簡稱《2022年版化學課標》)提出,化學課程要培養的核心素養,主要包括化學觀念、科學思維、科學探究與實踐、科學態度與責任,要求化學教師重視和加強實驗教學,有意識地培養學生的化學技術與工程實踐能力[1]。教師在實際教學中應創設以實驗為主的科學探究活動,秉持可持續發展原則,利用身邊的工具和生活中的材料進行創意設計,自制實驗教具,并應用在具體化學實驗中,根據實驗效果,不斷改進和優化教具,讓化學實驗裝置更簡便、實驗現象更明顯,幫助學生更好地理解化學概念和實驗原理。在實驗探究過程中,教師要注重引導學生觀察、分析和交流實驗,提高學生的科學探究能力,實現從知識本位向科學素養立意的轉變,充分體現化學課程的育人功能,全面展現化學課程學習對學生發展的重要價值[2]。

新課程標準的顯著特征是強調了核心素養和育人導向,這就意味著課堂教學從關注知識、關注學科到關注學生能力、關注學科育人的根本轉變[3]。教師在進行化學實驗教學之前,要充分了解課程內容中實驗探究活動的難易程度,結合學生已有的知識設計實驗方案,并對實驗裝置進行改良優化。在初中化學實驗教學中,教師在充分把握實驗原理的基礎上,精準掌握學情,了解學生最近發展區,引導學生利用身邊的常見材料,設計并研制出更為簡單、環保、高效的自制教具,讓學生充分了解自制教具的結構和工作原理,加深對化學知識的理解和應用,促進化學知識建構,提高自主學習能力。自制教具拉近了生活與科學的距離,讓學生體驗化學源于生活,并服務于生活,符合新課程標準要求;同時提高了學生化學學習的興趣和解決實際問題的能力,培養了學生的創新意識。

二、初中化學自制教具的設計思路

(一)分析教材中實驗探究活動的不足

“分子和原子”是學生從宏觀世界進入微觀世界的第一課,是初中化學學習的轉折點。“分子運動現象”探究實驗是《2022年版化學課標》中學生必做實驗及實踐活動之一,要求學生觀察并解釋濃氨水揮發使酚酞溶液變紅的原因,進一步認識和理解微觀粒子及其運動特征;通過實驗探究,讓學生學會從分子、原子等微觀粒子角度解釋生活中的某些現象,認識物質及其變化,幫助學生建立宏觀與微觀之間的聯系。通過前面兩個單元的學習,學生對簡單的物質變化和性質有一定的判別能力和實驗操作技能;但是,有些已有的宏觀表象,阻礙了學生微觀想象的發展。分子是初中生初次接觸到的微觀粒子,分子運動看不見摸不著,學生對分子運動感知抽象,缺乏理性認識,很多學生學起來一頭霧水,難以理解。

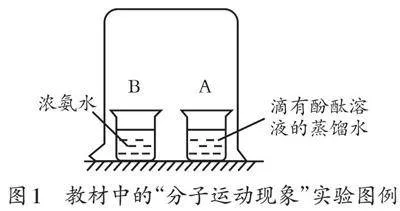

在實際教學中教師發現,教材中的“分子運動現象”實驗探究活動(如圖1)存在諸多不足,如濃氨水用量較大,在實驗過程中產生的難聞氣味較濃,對環境有一定的污染,不符合綠色化學思想,且實驗用時較長,分子運動的路徑肉眼看不見,學生仍然難以理解微粒的概念,無法掌握微粒的知識和樹立微粒的觀點。

(二)“分子運動現象”探究實驗的優化過程

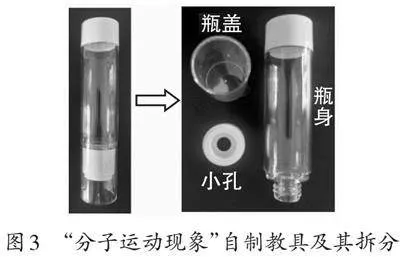

在初中化學實驗教學中,教師應遵循學生認識事物的基本規律,讓學生通過分組實驗,親歷實驗過程,討論、分析教材中“分子運動現象”實驗探究活動的不足,引導學生將其納入教具創新的切入點,結合實驗探究目標,不斷啟發學生設計出能夠解決課本實驗不足的實驗教具(如表1),優化“分子運動現象”探究實驗(如圖2),將抽象的微觀粒子運動現象可視化,從而有效豐富了學生的感性認識。

(三)自制教具的結構創新

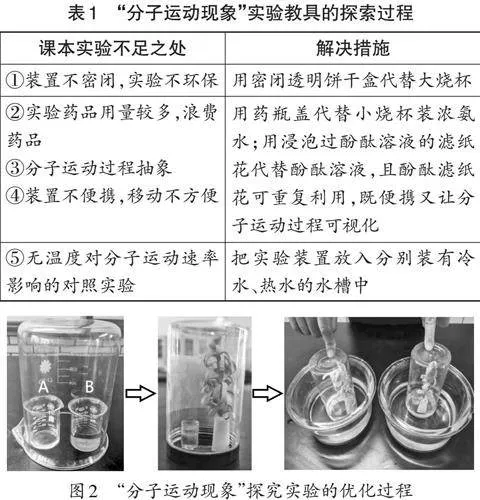

學生綜合透明餅干盒密閉、藥瓶蓋體積小、酚酞濾紙花可重復利用且變色過程可視化等特點,提出需要設計出一個既能同時裝入濃氨水和酚酞濾紙花,又能將兩者分開的密封性好、體積小的透明實驗教具。學生由此聯想到將藥瓶蓋與透明餅干盒連接,中間用帶孔隔板隔開,達到固液分離效果的自制教具模型。該自制教具(如圖3)由瓶身、瓶蓋以及中間的小孔組成,具有便攜性、直觀性和集成性的特點。實驗過程中,將液體試劑放入瓶蓋,固體試劑(非粉末狀)放入瓶身,通過自制教具的中間小孔,將液體試劑和固體試劑分開,達到固液分離的效果。

在教具設計創新過程中,學生能夠根據實驗事實,分析、比較、發現教材中實驗探究活動的不足之處,形成辯證思維,提出問題解決措施,并應用于真實情境解決實際問題,培養了學生嚴謹的科學態度和實事求是的科學精神。

三、自制教具在“分子運動現象”探究實驗中的應用

(一)自制教具的使用方法

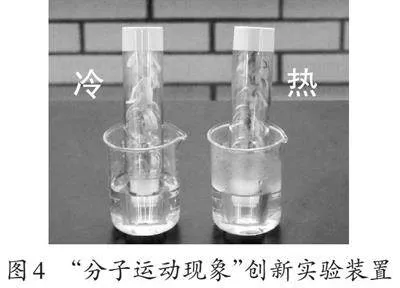

分子運動現象是初中化學教學中的重要內容,但由于分子本身的微觀性和不可見性,學生理解起來存在一定難度。在“分子運動現象”探究實驗中,自制教具能夠通過直觀、生動的實驗現象,幫助學生更好地理解和掌握分子運動的概念,同時培養學生的創新思維和實踐能力。首先,教師準備了自制教具2個、酚酞溶液浸泡過的濾紙花2朵、100mL燒杯2個、膠頭滴管、濃氨水等實驗用品。其次,教師指導學生依照以下實驗步驟進行操作:把兩朵酚酞濾紙花分別放入兩支同型號的自制教具瓶體內,然后在兩瓶蓋中各滴入5滴濃氨水,蓋上瓶蓋;將蓋好瓶蓋的兩個瓶子同時放入分別盛有冷水、熱水的燒杯中,如圖4所示。

學生觀察實驗現象發現,兩個瓶子內的酚酞濾紙花均由下至上逐漸變紅,且在熱水中的瓶子中的酚酞濾紙花變紅得更快。以上自制教具有效彌補了教材中探究實驗的不足,使分子運動可視化,學生更容易理解并得出分子在不斷運動、且在熱水中運動速率比在冷水中快的結論。

(二)自制教具在“分子運動現象”探究實驗中的優點

自制教具設計靈活,可根據具體教學需求進行調整和優化,以適應學生的學習特點和認知水平。在“分子運動現象”探究實驗中,自制教具能夠直觀展示分子運動的過程和結果,使學生通過肉眼觀察、親手操作來感受分子運動的真實存在,從而加深對分子運動現象的理解。具體說來,該自制教具具有以下五個優點。

一是自制教具用透明瓶子代替大燒杯,使得裝置密閉,氨氣不會逸散到空氣中,不污染空氣,實驗過程環保,符合綠色化學思想;二是裝置微型化,用5滴濃氨水代替5mL濃氨水,減少了藥品用量,節約了藥品;三是用浸泡過酚酞溶液的濾紙花代替酚酞溶液,酚酞濾紙花由下至上逐漸變紅,將抽象的分子運動路徑直觀化、可視化,既能幫助學生理解實驗原理,又能幫助學生將宏觀現象與微觀實質聯系起來,讓學生更好地掌握微粒知識,培養學生的微粒觀;四是自制教具體積小、質量輕,可隨意移動,便于學生分組實驗、觀察到明顯的實驗現象,從而深刻感知分子運動的特征;五是實驗裝置增設了溫度對分子運動速率影響的對照實驗,實驗時長10s,用時短,提高了課堂實驗教學效果。

(三)探究自制教具的最佳型號

在控制濃氨水用DG6EVp+MYCgxN6cpNqN+OPibNfyjXLJnJyabQiABIak=量相同的情況下,自制教具的型號不同,浸泡在冷水、熱水中的酚酞濾紙花變紅速率不同,有些同時變紅,有些變紅時間相差太短,現象不明顯。于是,學生用底面積相同、高度和小孔直徑不同的自制教具,繼續進行實驗探究(詳見表2),探尋實驗用時短,且分子在冷水、熱水中運動速率差距明顯的最佳教具型號。

由于瓶身高度和小孔直徑不同,濃氨水揮發出的氨氣分子往瓶身作無規則運動受阻情況不同,酚酞濾紙花在冷水、熱水中變紅的速率會不同。從實驗1—4可以看出,當瓶底直徑相同時,中間小孔直徑為5mm,酚酞濾紙花在冷水、熱水中變紅的速率相同,達不到實驗目的。從實驗5—8可以看出,當瓶身高度大于88mm,小孔直徑為8mm時,酚酞濾紙花在冷水、熱水中變紅速率有明顯差距,用時15s。從實驗9—15可以看出,當瓶身高度大于等于80mm,小孔直徑大于等于10mm時,酚酞濾紙花在冷水、熱水中變紅速率有明顯差距,用時10s,時間較短,實驗效果較好。在同樣達到實驗目的的情況下,從實驗效果、裝置便攜、美觀角度出發,學生得出結論:瓶底直徑為40mm、瓶身高度為96mm、小孔直徑為10mm的教具型號為最佳實驗教具,并將最佳教具型號應用于之后的實驗探究。

四、自制教具在化學實驗教學中的創新應用

自制教具提升了實驗教學的靈活性和趣味性,激發了學生的創新思維和實驗探索欲望,學生在動手制作、改進和使用教具的過程中,加深了對化學知識的理解,培養了實驗設計能力和問題解決能力,為攻克化學學習難點奠定了堅實基礎。教師通過精心設計和靈活變通,同一自制教具能夠跨越多個實驗場景,適應多個實驗需求,實現功能的多樣化,為解決初中化學實驗教學難點提供了創新思路。

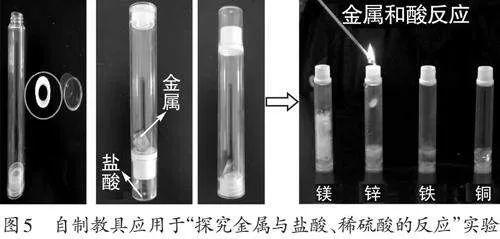

(一)自制教具應用于“探究金屬與鹽酸、稀硫酸的反應”實驗

在人教版化學九年級下冊第8單元“金屬和金屬材料”的學習中,“探究金屬與鹽酸、稀硫酸的反應”實驗是通過金屬與鹽酸、稀硫酸反應的劇烈程度來判斷金屬活動性強弱。該實驗需要控制相關變量才能達到實驗目的,而同時向4支試管中加入等量的酸是實驗操作難點。“分子運動現象”自制教具中間有小孔,可達到固液分離的效果,能有效解決該實驗的難點。如圖5所示,學生把鹽酸放入瓶蓋、金屬放入瓶身,通過自制教具的小孔把金屬和酸分開,反應未發生;把瓶子倒過來,固液接觸,反應開始。自制教具在該實驗中可以控制反應同時發生,能夠直觀展示不同金屬與酸反應的速率與劇烈程度,幫助學生直觀理解金屬活動性的差異。同時,自制教具的靈活性允許教師根據教學需求調整反應條件,如酸的濃度、金屬的種類等,幫助學生構建控制變量的思維,進而深入探究化學反應原理。

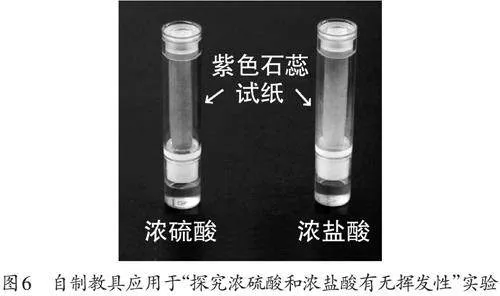

(二)自制教具應用于“探究濃硫酸和濃鹽酸有無揮發性”實驗

人教版化學九年級下冊第10單元的“探究濃硫酸和濃鹽酸有無揮發性”實驗,教材中的實驗操作是用打開瓶蓋觀察“白霧”的方法,判斷濃硫酸和濃鹽酸有無揮發性。在實際教學中,如果遇到干燥天氣,該方法很難達到實驗目的,使用“分子運動現象”自制教具進行實驗可以避免天氣因素對該實驗的影響。如圖6所示,學生分別把濃硫酸和濃鹽酸放入兩個瓶蓋,紫色石蕊試紙放在瓶身,蓋上瓶蓋。如此操作實驗現象直觀明顯,學生發現裝有濃鹽酸的瓶子紫色石蕊試紙由下至上逐漸變成紅色。強烈的視覺沖擊讓學生能夠直觀地感受濃鹽酸的揮發性,濃硫酸沒有揮發性,進而激發學生的化學學習興趣和探究欲望。

在實驗創新過程中,教師引導學生發散科學思維,激發學習潛能,構建實驗模型。學生通過此問題的解決能夠解決彼問題,做到知識的遷移運用,實現知識由點到面的應用跨越,在學習過程中既能掌握學科核心知識,又能提高化學核心素養。

(三)自制教具在課后作業中的應用,拓寬學生的學習廣度

自制教具的應用不應局限于課堂實驗,應延伸到課后作業環節,拓寬學生的學習廣度。教師布置制作特定教具或自制教具家庭小實驗的課后作業,學生可以親手操作,將課堂上學到的理論知識與實踐相結合,加深對化學原理的理解。學生通過查閱資料、設計方案、動手制作、實驗探究并觀察記錄等活動過程完成作業,培養了創新思維、自主學習和問題解決等多種能力。此外,自制教具的課后應用還能促進學生之間的交流與合作,學生在分享制作經驗、討論實驗現象中相互學習,共同進步,形成了良好的學習氛圍。

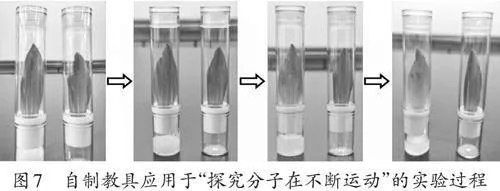

例如,學生學習了“分子和原子”內容后,教師在學生充分掌握課堂實驗、認知過程不斷成熟的基礎上,利用自制教具便捷性、可移動、方便學生做分組實驗和家庭實驗的特點,布置“探究分子在不斷運動”的家庭小實驗課后作業,鼓勵學生利用自制教具和家中常見的材料,設計簡單實驗來觀察并驗證分子的運動。學生用生活中的醋酸來代替教材實驗中的濃氨水,用睡蓮、洋蔥、紫薯等偏紫色的植物花瓣或果實來代替教材實驗中的酚酞溶液。如圖7所示,學生分別把醋酸和水放在自制教具的瓶蓋內,把睡蓮花瓣放在自制教具瓶身,蓋上瓶蓋;大約20秒時間,學生觀察到裝有醋酸的自制教具中睡蓮花瓣從下往上逐漸由紫色變成紅色。自制教具的中間小孔將醋酸和睡蓮花瓣隔開,固液分離,不直接接觸,但睡蓮花瓣仍能變色,由此可說明分子在不斷運動。

通過親手操作,學生能夠直觀地感受到分子運動的存在,將抽象的化學概念具象化,加深了對分子運動原理的理解。課后作業將化學實驗由課堂延伸到生活,激發了學生探索化學世界的興趣,讓學生在“做中學”“用中學”“創中學”,還培養了學生的觀察力、想象力和實驗設計能力,促進學生化學核心素養的發展,充分發揮了作業的育人功能。

總之,自制教具以其靈活性、直觀性、創新性和成本效益高的特點,有效彌補了傳統實驗器材的不足,提升了學生的實驗參與度和學習成效,為初中化學實驗教學注入了新的活力。通過自制教具的設計制作和實驗探究,學生能夠親身體驗科學探究的樂趣,培養創新思維和實踐能力,還能在動手實踐中加深對化學知識的理解和掌握,提高學習效率。在新課標背景下,化學實驗自制教具應得到深入探究和廣泛推廣,以持續推動初中化學實驗教學的創新與發展。

參考文獻

[1]中華人民共和國教育部.義務教育化學課程標準(2022年版)[S].北京:北京師范大學出版社,2022:4.

[2]房喻,王磊.義務教育化學課程標準(2022年版)解讀[M].北京:高等教育出版社,2022:77-83.

[3]隋語.核心素養觀下初中化學實驗深度教學研究[D].呼和浩特:內蒙古師范大學,2023:13.

(責編 韋榕峰)

作者簡介:韋彩央,1990年生,廣西河池人,碩士研究生,一級教師,主要研究方向為初中化學教學。