針灸結(jié)合標準化康復訓練治療中風后偏癱的臨床效果

摘 要:目的:探析在中風后偏癱治療中實行針灸結(jié)合標準化康復訓練的療效。方法:選取2020年1月—2023年12月在上海市第一人民醫(yī)院蚌埠醫(yī)院進行治療的70例中風后偏癱患者為研究對象,應用雙色球平均法分為對照組和觀察組,各35例。對照組采取標準化康復訓練,觀察組在其基礎(chǔ)上配合中醫(yī)針灸治療,對比臨床療效。結(jié)果:觀察組較對照組治療有效率更高,對比存在統(tǒng)計學差異(P<0.05);經(jīng)實驗研究,觀察組比對照組BBS、FM分值高,而NHISS分值低,對比存在統(tǒng)計學差異(P<0.05);觀察組較對照組生活質(zhì)量高,對比存在統(tǒng)計學差異(P<0.05)。結(jié)論:針對中風后偏癱患者實行針灸結(jié)合標準化康復訓練,可改善患者機體內(nèi)血液流變學,恢復其肢體功能,降低神經(jīng)功能缺損情況,提升預后和生存質(zhì)量,凸顯其價值,具有推廣意義。

關(guān)鍵詞:中風,偏癱,針灸,標準化康復訓練,神經(jīng)功能

DOI編碼:10.3969/j.issn.1002-5944.2024.20.056

0 引 言

腦卒中是一種較為普遍的腦血管病,具有較高的致殘率和致死率。大部分病人在接受藥物治療后,仍會留下一些后遺癥,對其日常生活造成很大影響,同時也會增加其身體和心理負擔,因此,對這類患者予以安全、高效的治療非常關(guān)鍵[1-3]。有研究表示,對中風后偏癱患者進行綜合康復鍛煉,可以有效改善患者的生27IDqNHGuM/GSfvXBn1oMw==活質(zhì)量[4]。中醫(yī)認為,中風是由瘀血、肝風、痰等病理原因所致,“神失其所”而發(fā)病。腦部受損會留下不同程度的后遺癥,因此,予以針刺療法,能夠?qū)θ梭w的經(jīng)絡穴位起到一定的刺激效應,從而加快神經(jīng)功能的恢復,提升療效。有研究人員認為,針刺結(jié)合康復訓練療法對中風后偏癱患者有明顯的療效。本文對中風后偏癱治療選擇針灸結(jié)合標準化康復訓練的療效做進一步研究驗證。

1 資料與方法

1.1 資料

選取2020年1月—2023年12月在上海市第一人民醫(yī)院蚌埠醫(yī)院進行治療的70例中風后偏癱患者為研究對象,應用雙色球平均法分為對照組和實驗組,各35例。本研究已通過院內(nèi)倫理委員會批準。

對照組:男19例,女16例;年齡:26~74歲,均值(51.71±3.84)歲;病程:3~15 d,均值(8.44±2.44)d;患肢障礙部位:右側(cè)和左側(cè)分別為18例和17例;

觀察組:男20例,女15例;年齡:25~77歲,均值(52.18±3.99)歲;病程:4~16 d,均值(8.78±2.35)d;患肢障礙部位:右側(cè)和左側(cè)分別為19例和16例。兩組患者基礎(chǔ)資料上差異小(P﹥0.05)。

納入標準:(1)確診疾病,單側(cè)肢體肌力不足3級;(2)意識清楚,生命體征穩(wěn)定;(3)患者及家屬對本研究內(nèi)容了解后于知情書上簽字;(4)具有良好的依從性。

排除標準:(1)發(fā)病時間超過3周;(2)伴嚴重器質(zhì)性疾病者;(3)其他病癥導致的肢體功能受限;(4)存在康復訓練或針灸治療等禁忌證者。

1.2 方法

對照組采取標準化康復訓練。

觀察組在其基礎(chǔ)上配合中醫(yī)針灸治療,具體方法如下:(1)現(xiàn)代化康復訓練。20~40 min/次·d,持續(xù)30 d,根據(jù)患者的病情和耐受性,進行有針對性的調(diào)節(jié)。1)術(shù)后早期的功能鍛煉。以被動活動為主,誘導主動活動為主,并對患肢的位置進行合理的定位。2)中度康復訓練。在患者運動能力得到改善后,進行下一步訓練,如體位轉(zhuǎn)移、平衡訓練等,同時進行推輥、拔木釘?shù)儒憻挕?)后期康復訓練。在肌肉力量增強后,配合輔助行走等輔助工具,并進行日常運動鍛煉,如飲食、如廁、洗漱等。4)其他療法。針對面癱、構(gòu)音功能障礙、吞咽功能障礙等患者,采用面部肌肉訓練、單音節(jié)或多音節(jié)訓練、吞咽肌肉訓練等方法,予以有目的的康復訓練。(2)針灸時間和穴位。針灸時間為30 d,穴位選擇內(nèi)關(guān)、水溝、太陰、極泉、尺澤、委中為主要經(jīng)穴。(3)治療方法。1)風痰壅塞,以豐隆,合谷法。2)肝陽亢盛,加太沖,太溪,肝陽亢盛,陽暴亢。3)氣虛瘀血證,加氣海,血海。4)陰虛風邪,加用太虛,腎俞穴,補陽。5)上肢不遂,加用肩髃、手三里、曲池、外關(guān)、合谷等穴位。6)足痛,加環(huán)跳,足三里,陽陵泉,昆侖。7)舌強舌弱,加啞門,通里,廉泉。8)偏側(cè),加合谷、地倉、頰車、太沖等。9)足內(nèi)翻,加上懸鐘,丘墟。10)足外翻則加太溪和中封。11)眩暈,加完骨,風池,天柱。12)復視,加天柱,風池,睛明,球后。13)大便不通者,加支溝、豐隆穴、天樞等穴。(4)針灸手法。1)內(nèi)關(guān):運用扭轉(zhuǎn)、旋轉(zhuǎn)、泄力的方法,也就是由左、右、右旋,使之自然回縮;向右旋轉(zhuǎn),按順時針方向旋轉(zhuǎn),使之自然收回。用雙側(cè)同步進行提插術(shù),并在同一時間進行一分鐘的施術(shù)。2)水溝:采取雀啄的方法。針身扎進腧穴后,順時針旋轉(zhuǎn)360°,讓肌肉纖維圍繞著針身旋轉(zhuǎn),然后用雀啄法,直到眼睛被淚水浸濕為止。3)三陰交法:采取拔插補法,即快速前進,緩慢回撤,使針灸感覺腳趾,使肢體有控制不住的動作,以患側(cè)抽搐3下為宜。三陰交穴只對患側(cè)穴進行針刺,而非健側(cè)穴。4)極泉:按照天泉穴的結(jié)構(gòu),針灸的時候,要向下1~2寸,避免腋下毛發(fā),選擇最多的部位。以拔、瀉為主要治療方法。5)尺澤:以插瀉法,由肘部至指尖,或由手部向外旋轉(zhuǎn),每一次為一組。6)委中:患者采用俯臥位,提起患側(cè)足踝關(guān)節(jié),用右手托住患側(cè)踝關(guān)節(jié),以患者肘部抵住患肢膝部,穿刺后,針頭朝外側(cè)15°,每次1~1.5寸,采用提、拔、下、足三下為宜。除極泉和委中外,其他各穴均不施針,針灸取氣后,每隔30min一次,每5次為一組。

1.3 觀察指標

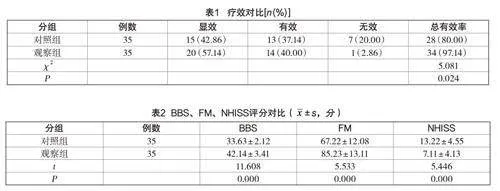

(1)觀察臨床應用效果,指標含顯效(醫(yī)治后,神經(jīng)功能恢復明顯,無病殘)、有效(醫(yī)治后,神經(jīng)功能有所改善,有病殘)、無效(無上述情況),〔總有效率=(顯效+有效)/總例數(shù)〕×100%。

(2)應用Berg平衡量表(BBS)、Fugl-Meyer運動功能量表(FM)及美國國立衛(wèi)生研究院卒中量表(NHISS)對患者醫(yī)治前后肢體平衡功能、肢體活動和肢體神經(jīng)功能進行評估和對比,其中BBS、FM分數(shù)越高,則肢體恢復越好;而NHISS分數(shù)越低,則肢體神經(jīng)功能恢復越好。

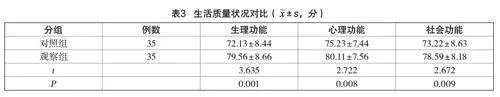

(3)觀察實驗后的生活質(zhì)量狀況,指標含生理功能、心理功能及社會功能。以FS-36量表進行評估,總分100分,分數(shù)高則表明生活質(zhì)量好。

1.4 統(tǒng)計學方法

使用SPSS 25.0軟件將實驗數(shù)據(jù)妥善處理,計量資料使用均數(shù)±標準差表示時,組間比較使用t檢驗,計量資料使用百分數(shù)表示時,進行卡方檢驗,差異明顯時,具有統(tǒng)計學意義(P﹤0.05)。

2 結(jié) 果

2.1 兩組治療效果對比

觀察組較對照組療效高(P﹤0.05),詳細數(shù)據(jù)見表1。

2.2 兩組BBS、FM、NHISS評分對比

觀察組比對照組BBS、FM分值高,而NHISS分值低(P﹤0.05),詳細數(shù)據(jù)見表2。

2.3 兩組生活質(zhì)量對比

觀察組的生理功能、心理功能和社會功能指標均比對照組各指標高(P﹤0.05),詳細數(shù)據(jù)見表3。

3 討 論

中風發(fā)病急,進展迅速,死亡率高。發(fā)病后由于大腦的血液循環(huán)受到破壞,或者是受到血腫的壓迫,導致周邊組織的低灌注和低代謝,從而引起大腦的不同程度的損傷。大部分患者在得到很好的治療后,仍然會留下后遺癥,如偏癱。腦卒中偏癱以一側(cè)肢體癱瘓為主,約占5%~7%,可伴有口角歪斜、語言障礙等臨床表現(xiàn)。研究表明,大腦是高度可塑的。因此,早期予以主動的康復鍛煉可以促進腦內(nèi)的代償與重塑,促進殘存的腦細胞的激活,同時還可對受損的運動神經(jīng)元起到一定促進作用,從而達到改善神經(jīng)功能,促進肢體功能的恢復。

中醫(yī)學認為,中風后偏癱的病因很多,包括陰陽失調(diào)、經(jīng)絡淤滯、氣血逆亂等,以臟腑功能失調(diào)、經(jīng)絡不通等為特征,易致四肢麻痹,在中醫(yī)上將其歸為“偏風”“風痱”等范疇。中醫(yī)學把人的身體看作一個有機整體,強調(diào)內(nèi)外循環(huán)的聯(lián)系,五臟和六腑之間是相互聯(lián)系的。因此,在治療中風時,可通過針灸來刺激穴位,調(diào)節(jié)陰陽,疏通氣血,幫助大腦血液循環(huán),從而緩解關(guān)節(jié)僵直的情況,有利于神經(jīng)功能的恢復。

本研究結(jié)果表明,觀察組較對照組療效高,且BBS、FM分值和生活質(zhì)量評分高,而NHISS數(shù)值低,對比存在統(tǒng)計學差異(P﹤0.05);由此可見,采用針灸結(jié)合標準化康復訓練方式,可提高臨床效果,并使得患者的神經(jīng)功能有效改善。這是因為根據(jù)中醫(yī)觀點,對中風患者運用針灸療法,可增強中樞神經(jīng)的興奮性,增強局部神經(jīng)-肌肉的興奮性,從而促進神經(jīng)功能的恢復。此外,在康復訓練治療的基礎(chǔ)上,結(jié)合針灸療法,可提高康復的療效,起到醒腦開竅、滋養(yǎng)肝腎的作用,增強對身體的控制力,從而恢復得更好。本文選擇內(nèi)關(guān)、水溝、太陰、極泉、尺澤、委中為主要穴位。內(nèi)關(guān)具有調(diào)節(jié)精神,使血液流通的作用。水溝穴具有清腦、通神、理氣的功效。三陰交能滋養(yǎng)肝臟和腎臟。極泉、尺澤、委中的主要功效是疏通四肢經(jīng)絡,行氣活血。根據(jù)不同的證型,選擇合適的腧穴,才能確保用藥的針對性。針灸上述各穴位,可發(fā)揮開竅醒神、調(diào)和氣血、疏通經(jīng)絡的功效。針灸對改善腦代謝和改善大腦功能有明顯的優(yōu)勢,配合標準化康復訓練,可加快患者的神經(jīng)功能恢復并提高生活水平。

綜上,針對中風后偏癱患者實行針灸結(jié)合標準化康復訓練,可改善患者機體內(nèi)血液流變學,恢復其肢體功能,降低神經(jīng)功能缺損情況,提升預后和生存質(zhì)量。

參考文獻

[1]李丹.標準化偏癱步道設(shè)計在腦梗死患者運動康復中的效果觀察[J].中國標準化,2023,3(22):277-280.

[2]陳昶.康復訓練聯(lián)合分期針刺對中風后偏癱患者肢體功能的影響[J].大醫(yī)生,2023,8(24):4-6.

[3]周志強,巢卉芳,黃華平.針灸配合核心穩(wěn)定性康復訓練治療中風后偏癱臨床觀察[J].實用中醫(yī)藥雜志,2023,39(11):2241-2243.

[4]鐘豪,朱雷敏,張志明,等.溫針灸聯(lián)合康復訓練治療中風后痙攣性偏癱對生活質(zhì)量的影響[J ].實用中醫(yī)藥雜志,2023,39(12):2471-2472.

作者簡介

陳麗俠,本科,住院醫(yī)師,研究方向為腦卒中的針灸康復治療。

(責任編輯:劉憲銀)