標準化針灸聯合康復療法在中風后吞咽障礙治療中的應用

摘 要:目的:分析針對中風后患者吞咽障礙采取標準化針灸聯合康復療法的可行性及對患者康復的影響。方法:選取南充市中醫醫院接診的中風后吞咽障礙患者作為研究對象,按隨機抽簽法對78例患者分組,對照組在院治療期間實施常規康復治療,觀察組則基于康復療法上聯合標準化針灸聯合康復治療,對比兩組患者的吞咽障礙改善效果,并調查患者的神經功能及吞咽功能,統計康復治療期間的并發癥率。結果:治療前,病患神經功能及吞咽功能分組對比無顯著差異(P>0.05);經康復治療,觀察組神經功能及吞咽功能比對照組好(P<0.05)。觀察組吞咽障礙康復率高于對照組,并發癥率低于對照組,P<0.05。結論:對中風后吞咽障礙患者實施針灸聯合康復治療,有利于改善患者的病情,減輕吞咽障礙病態,促進患者更快康復,并幫助患者恢復損傷的神經功能,安全性高,具有臨床應用價值。

關鍵詞:中風,吞咽障礙,標準化,針灸,康復治療

DOI編碼:10.3969/j.issn.1002-5944.2024.20.057

0 引 言

中風在現代醫學領域屬于腦卒中,吞咽障礙是中風常見并發癥,屬于腦神經損傷引起的吞咽控制障礙。45%中風患者在急性期易引起吞咽障礙,50%以上患者吞咽障礙后短期內無法恢復正常的吞咽能力[1]。吞咽障礙會對患者的進食能力產生影響,康復治療是改善病情的手段,也是臨床康復科發展后形成的新型療法。康復治療的手段較多,需結合患者病情,選擇適合患者的康復治療方法。康復治療可改善吞咽功能,降低食物或液體誤入氣管的風險,減少窒息和吸入性肺炎風險性[2]。現代醫學中,中風后吞咽障礙的康復療法是吞咽訓練,但這種療法下患者康復速度慢,部分患者無法堅持治療。針灸是中醫學外治療法,對改善喉痹、中風均有顯著的效果,在針灸后可改善血液循環,發揮活血通絡的作用。為此,本研究針對中風后吞咽障礙患者,分析針灸聯合康復治療的應用價值。

1 資料與方法

1.1 一般資料

通過隨機抽簽法將南充市中醫醫院接診的中風后吞咽障礙患者78例作為研究對象,對照組、觀察組各有9例。對照組:男性20例、女性19例,年齡36~67(52.36±5.02)歲,中風發病周期10~30 d,平均發病周期(18.65±6.12)d;觀察組:男性22例、女性17例,年齡35~68(52. 65±5. 14)歲,中風發病周期11~30d,平均發病周期(18.48±6.32)d,組間基本資料相比,無統計學意義(P﹥0.05)。

納入標準:(1)中風后影像學及體格檢查確診吞咽障礙;(2)無法正常飲食、飲水;(3)患者同意本研究。

排除標準:(1)重癥肢體功能障礙;(2)口腔、咽喉重癥占位病變;(3)中途退出研究。

1.2 方法

對照組對吞咽障礙患者行常規康復治療。指導病患完成卷舌、回縮、前伸等訓練,在訓練期間以舌板對軟腭、舌身按壓,讓患者完成口腔抗阻訓練。醫生采取咽喉冷刺激療法,將冰水混合物質放入患者口腔頰部及咽腭弓位置,隨后指導患者空吞咽訓練及聲門閉合訓練,持續改善患者的吞咽功能。

觀察組在常規康復治療基礎上配合標準化針灸聯合康復治療。該療法屬于中西醫康復療法聯合應用,是促進患者吞咽康復的重要手段。在標準化針灸前,中醫師評估患者的吞咽障礙程度,對癥選穴針刺,選擇玉液、金津、風池等穴位。在廉泉穴、夾廉泉穴位針刺時,選擇3寸毫針,自舌根操作,進針1寸后,3次輕提捻轉;針刺百勞穴時,使用2寸毫針,直刺穴位1寸,平補平瀉法干預。針刺金津、玉液穴位時,選擇1.5寸毫針,針刺舌系帶靜脈端,同樣直刺0.5寸,隨后提插捻轉3次。針刺風池穴選擇2寸毫針,進針深度0.8寸,患者感覺局部酸脹即可,留針15 min,留置10 min后平補平瀉捻轉1次。

在針灸聯合康復治療上,每天針灸1次,每周治療6次,中醫師遵循上述標準化操作技術,精準針刺穴位與深度。

1.3 觀察指標

(1)吞咽障礙康復效果。顯效,在飲水試驗中,洼田試驗為1級,吞咽功能恢復正常。有效,吞咽障礙好轉,洼田試驗為2級;無效,吞咽功能無顯著改善,洼田試驗≥3級。

(2)神經功能及吞咽功能。以卒中量表調查NIHSS評分,該量表為神經功能缺損評分,共計42分,分值高則表示神經功能好。以SSA標準吞咽障礙量表評價吞咽能力,分值高則表示吞咽功能差。

(3)并發癥率。吸入性肺炎、誤吸、低蛋白血癥。

1.4 統計學處理

采取SPSS 22.0軟件對數據處理,( ±s)表示計量資料標準差,檢驗值t,%表示計數資料概率,χ2檢驗,P 值低于0.05為差異有統計學意義。

2 結 果

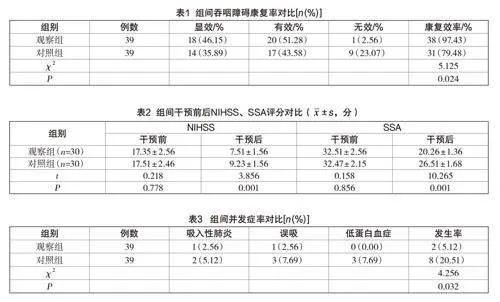

2.1 組間吞咽障礙康復率對比

觀察組患者吞咽障礙的康復效率高于對照組,P﹤0.05,詳細數據見表1。

2.2 組間干預前后NIHSS、SSA評分對比

干預前,患者NIHSS評分及SSA評分對比無顯著差異性(P﹥0.05);干預后,觀察組NIHSS評分、SSA評分低于對照組,P﹤0.05,詳細數據見表2。

2.3 組間并發癥率對比

觀察組并發癥率低于對照組,P﹤0.05,詳細數據見表3。

3 討 論

有研究指出[3],吞咽障礙康復治療現狀包括多種方法,如運動康復、物理康復、中醫康復、攝食功能訓練、管飼護理、心理護理和并發癥護理等。此類方法可以促進患者吞咽功能的恢復,提高生活質量,預防并發癥風險。輕度吞咽障礙患者以攝食和體位訓練為主,中度、重度吞咽障礙患者需要先進行基礎訓練,改善吞咽能力后才能進行攝食功能訓練。營養師會制定營養配方,采用糊狀食物,減少食物殘留,降低誤吸的風險。有調查發現[4],吞咽障礙與肌肉力量相關,訓練吞咽肌群對提升功能有幫助。在訓練時,患者保持端坐位,左右晃動頭部,完成仰頭及低頭等動作,訓練頸部肌群。在訓練時,讓患者學會每次進食1口飯,恢復患者的營養狀態,以免長期無法順利飲食引起營養不良[5]。

針灸作為特色療法,可調節氣血及通暢竅穴,屬于常用療法。在臨床治療期間,以經絡穴位為基礎。百勞是外部奇穴,其目標是疏通經絡、滋補氣血。廉泉作為任脈穴位,可改善舌下腫痛及流涎,配合雙側廉泉,處于舌底、咽喉穴位,刺激此類穴位,改善舌體局部血液循環、增強舌體靈活性[6]。本研究制定標準化針灸療法,提升患者的舌唇活動能力,在針刺期間遵循標準化流程,精準針刺各個穴位。所針刺的金津穴可調節陰陽平衡,補虛滅風,減輕吞咽困難病情。

本研究結果顯示,觀察組患者的吞咽障礙改善率高于對照組及并發癥率比對照組低。經治療,觀察組神經功能缺損及吞咽障礙病癥持續改善,為此,實施標準化針灸治療,辨證選取穴位,調和臟腑陰陽,促進機體血液運行,從而消除喉痹,恢復正常的吞咽能力。但治療期間,患者需要長期配合,若中途停止治療,往往無法達到理想的效果。有研究指出[7],針灸天柱穴、風池穴可促進動脈血液循環,改善腦部供氧能力。針刺通里穴對面部神經產生刺激,可恢復患者的血液循環功能,修復損傷的神經細胞,恢復局部肌肉張力,該針刺療法與本研究取得的效果一致。針對中風后吞咽障礙患者,采取針刺療法切實可行,安全可靠。

綜上所述,針對中風后吞咽障礙患者,在常規康復治療基礎上聯合標準化針灸聯合康復療法,可逐漸恢復患者的吞咽能力,該療法的安全性高,具有臨床應用價值。

參考文獻

[1] 蔡暢,王夢露,肖中興.針灸聯合吞咽康復訓練治療腦卒中后吞咽障礙臨床研究[J].罕少疾病雜志,2023,30(11):25-27.

[2]趙培華.針灸聯合中醫康復標準化訓練治療腦卒中吞咽障礙患者的臨床效果觀察[J].中國標準化,2023(16):261-264.

[3]王帥,孫明亮.腦卒中后吞咽障礙患者聯合應用針灸及吞咽治療儀治療的效果[J].現代醫學與健康研究電子雜志,2023,7(13):16-18.

[4]葉修燦.針灸聯合中醫康復訓練治療腦卒中合并吞咽障礙患者的效果[J].中國醫藥指南,2023,21(11):111-113.

[5]吳巧宓,郭帥帥,盧樂苗.針灸聯合吞咽康復治療儀對缺血性腦卒中后吞咽障礙患者吞咽功能恢復情況的影響[J].遼寧中醫雜志,2022,49(12):169-172.

[6]葛舒穎,范文娟,黃煉紅.針灸對急性腦卒中后吞咽障礙患者吞咽功能及營養狀態的改善作用[J].中國實用鄉村醫生雜志,2022,29(10):31-34.

[7]呼婧婧.腦卒中后吞咽障礙患者聯合應用針灸及吞咽治療儀治療的效果[J].黑龍江醫藥,2022,35(4):888-890.

作者簡介

王燦,本科,主管康復治療師,研究方向為中風康復。

(責任編輯:劉憲銀)