以核心素養培育為旨歸的表現性評價在語文學習中的應用

摘要:核心素養水平的評價診斷如何進行,是素養導向理念下教師應當思考的問題。教師可立足語文課程培養核心素養的內涵,從把脈學評方向,探尋表現性評價的“應用落點”和依循學習進程,架構表現性評價的“應用路徑”等方面闡述表現性評價在語文課程評價中的卷入策略,并在具體的評價實踐中探索以核心素養培育為旨歸的表現性評價在語文學習中的應用。

關鍵詞:核心素養;表現性評價;小學語文學習

《義務教育語文課程標準(2022年版)》(以下通稱“新課標”)指出,義務教育語文課程培養的核心素養,是學生在積極的語文實踐活動中積累、建構并在真實的語言運用情境中表現出來的,是文化自信和語言運用、思維能力、審美創造的綜合體現。解讀這一內涵,我們不難發現,在語文學科中,核心素養的培養呈現以“積累—建構—表現”為路徑的形成過程,凸顯語用特質,體現學生積極的參與意識,更彰顯了綜合性、實踐性的學科本質。明晰的培養目標和路徑指引,引發筆者進一步思考:核心素養水平如何測評診斷呢?在“‘教—學—評’一體化”的理念下,傳統教學中的“終點”——評價,成為教師需要前置思考的“起點”。

表現性評價促進核心素養培養的功能主要通過創造在真實情境中解決問題的機會、引起學生的積極投入與主動建構、支持學生的自我調節學習來實現。筆者立足新課標,基于學情,嘗試將表現性評價嵌入語文學習,并進行了實踐探索。

一、把脈學評方向,探尋表現性評價的“應用落點”

表現性評價不是“萬能膠”,教師要找到適合的“應用落點”加以融入。

(一)聚焦“評價建議”,貫穿學習過程

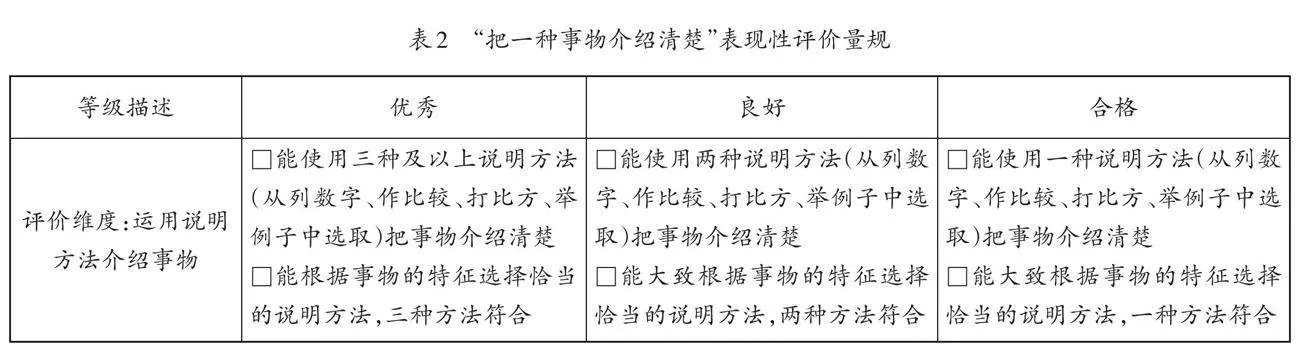

新課標“學習任務群”中的“評價建議”,不僅指向對學生的“學習過程”和“學習表現”的評價,還提出基于“證據”的評價(見下頁表1)。

(二)聚焦“學業質量”,提供評價工具

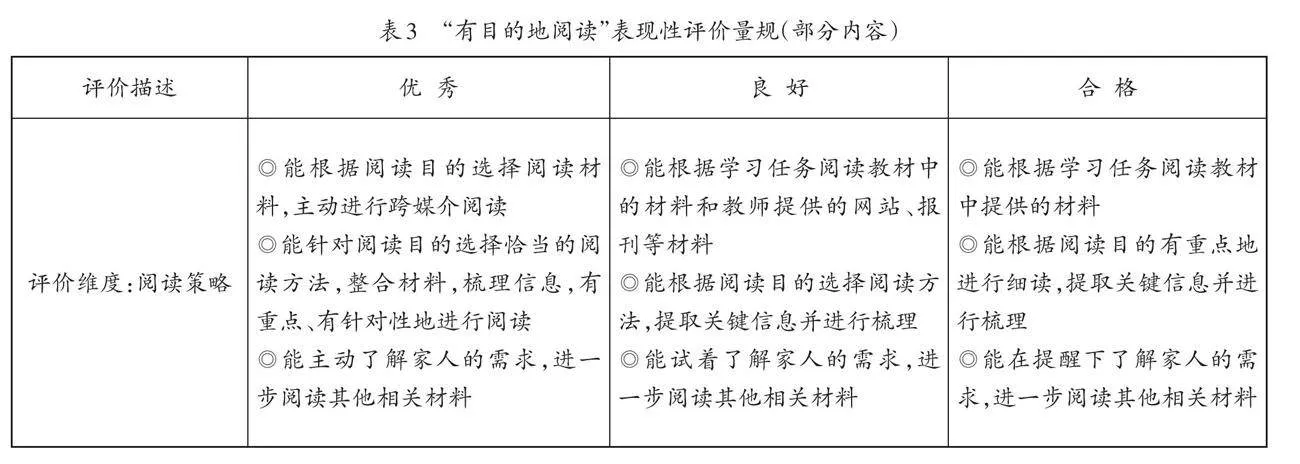

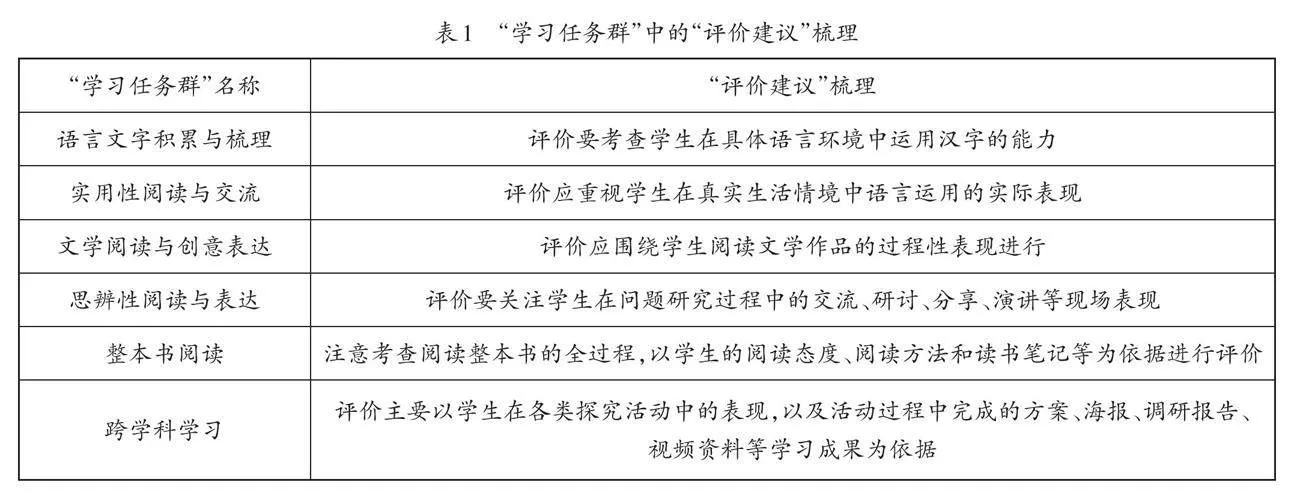

新課標中的“學業質量”描述為教師開展課程評價提供了依據,但學生的素養水平在形成過程中并不是整齊劃一的。表現性評價為素養評價提供了合適的工具,為差異化診斷搭建了支架。評價量規從評價維度和水平描述兩方面建構,水平描述分為優秀、良好和合格三個等級,這不但為不同素養水平的學生提供了自我診斷的依據,還為促進素養的進一步發展提供了可追趕的目標。

(三)聚焦“學習樣態”,搭建實踐平臺

素養導向下的育人目標對當下與未來學生的“學習樣態”產生重要影響。比如,新課標中出現的高頻詞“情境”,說明課程內容的選擇、組織,課堂教學的實施,學習場域的搭建與營造,都應該重視情境創設。這促成了學生學習樣態的變革,他們的學習更多地從課堂走向生活,從接收走向實踐,從習得走向應用,從積累走向建構。教師可以通過設計一系列真實的、復雜的、綜合的評價任務,引導學生開展閱讀、探究、梳理、交流、展示、評價等多重語言實踐活動,實現學習樣態的“自然轉身”。

二、依循學習進程,架構表現性評價的“應用路徑”

教師在設計和實施表現性評價時,可以依循學習進程,嵌入一個教學環節、一篇課文、一個單元或一個項目(專題),使內容由易到難,逐步實現評價能力的提升。

(一)轉化學習任務,嵌入教學環節,促進語言運用

教師初次接觸表現性評價,可以先嘗試“小步子走”,將其嵌入課堂教學中的一個環節。以統編版小學語文教材五年級上冊習作單元的“初試身手”為例,這一板塊要求學生“選擇身邊的一種事物,試著運用多種方法來說明它的特征”,并提供“電視塔”的說明樣例,要求運用列數字、作比較、打比方三種說明方法,把“電視塔”介紹得很清楚。一般情況下,教師可以先讓學生根據要求自行練習,再對學習成果進行評價打分,這樣就是以教師評價為主。

如果嵌入表現性評價可以怎么做?教師可立足“初試身手”的要求,鏈接表現性評價的三要素(評價目標、評價任務和評價規則),將學習任務進行具體轉化。

【評價目標】能恰當地運用多種方法把事物的特征說清楚。

【評價任務】陪客人參觀所在的城市,試著選擇身邊一種熟悉的事物,用一段話向客人作簡要介紹。

【評價規則】此評價設計根據“初試身手”的原有要求,添加“陪伴客人參觀城市并作介紹”這一語言運用情境形成“評價任務”,驅動學生展開語言實踐;將“試著運用多種方法來說明”細化形成評價的表現描述(見下頁表2),幫助學生進行自我水平診斷,依據描述優化、完善學習成果。表現性評價激活了這一教學環節原本靜態、單向的方式,讓學生切實借助評價積累、建構語言經驗,提高語言運用能力。

(二)經歷取樣定標,融于單篇課文,形成關鍵能力

讓學生參與表現性評價規則的建構,能讓其理解規則,并使用規則進行自我診斷和自我教育。在單篇課文的教學中,教師可采用邊完成學習任務、邊共建評價規則的方式,引導學生學習自我評價的方法。

例如,學習六年級上冊第三單元《故宮博物院》這篇課文時有兩個學習任務:一是為家人計劃故宮一日游,畫一張故宮參觀路線圖;二是選擇一兩個景點,游故宮的時候為家人講解。筆者根據課文任務,延伸設計以“暑假將至,計劃一次故宮親子游,可邀請同學一家結伴而行,你會如何根據實際情況,制作一份旅行攻略呢”為驅動問題的語文實踐任務。啟動后,學生按照要求嘗試完成“旅行攻略”,隨后在教師的引導下進行交流,完成“取樣”。

各學習小組先展示旅行攻略,再圍繞“你們小組是如何通過有目的地閱讀來完成任務的”這一話題進行交流。

第一小組反饋:我們小組把家里所有關于故宮的書籍都找出來,找重點推薦的景點內容閱讀,還在網上找到了故宮博物院院長介紹故宮的視頻,確定了參觀景點。

第二小組反饋:我們小組發現其實每一張門票上的信息都有很多,比如開閉館時間、出入口、購票須知等,有目的地去閱讀票據上的信息,對做攻略很有用。

第三小組反饋:我們小組根據家人的需要,設計完游覽路線之后,又去故宮博物院官方網站上找故宮地圖來讀,根據地圖把觀賞點的洗手間、休息飲食場所等標注出來,攻略更細致了。

學生通過還原學習過程,發現同伴在“有目的地閱讀”這一策略運用時的“優秀表現”,如多媒介閱讀,能考慮家人的需求進行深入的探究性閱讀等,都成為學生建構評價規則的“樣本”,從而形成學生看得懂、能操作的表現性評價量規(見表3)。從成果中取樣,從樣本中定標,學生對“關鍵能力”的內涵理解得更為深入,同時也自覺強化閱讀時“主動積極”的學習品格,素養的培育水到渠成。

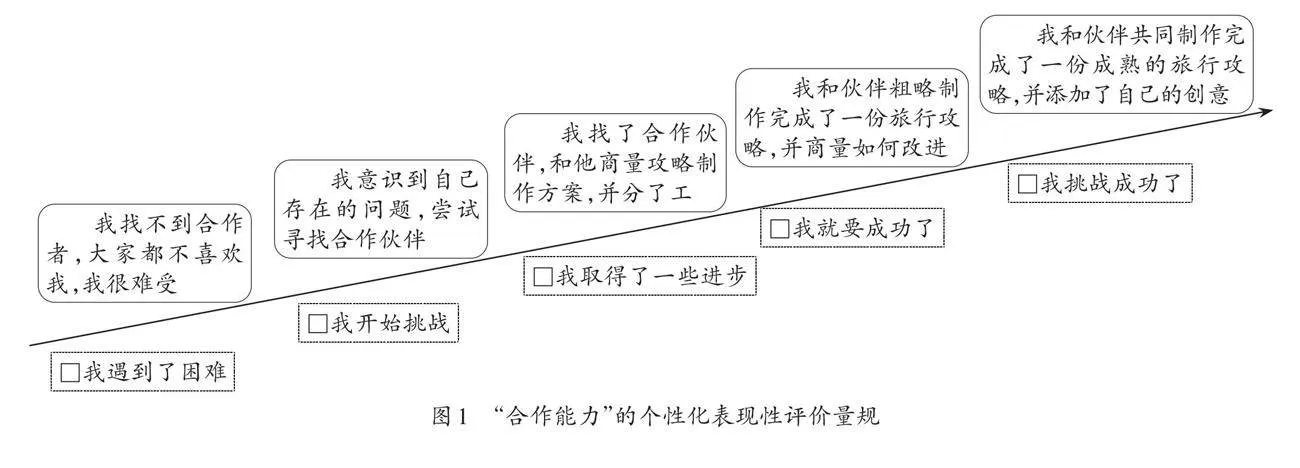

在任務完成中,學生遇到的“學習困境”也是定標樣本。比如,有的學生在團隊合作中遇到不被選擇的困境。這時,教師可啟發他們為自己量身定做一個個性化的評價量規(如圖1),促使他們反思、改進自己的學習行為。

(三)制定評價量規,引導單元整體學習,培育核心素養

基于單元整體的教學,能為學生核心素養的形成創設一個完整的培育場域。教師可借助表現性評價理念,圍繞該單元所要培養的核心素養內容,設計合理、科學、有延展度的評價規則,引導單元整體學習,在“完整的培育場域”內架構前進的通道。

確立單元培養的核心素養是制定評價量規的關鍵。以四年級上冊第六單元為例,該單元語文要素是“學習用批注的方法進行閱讀”。交流平臺點明批注的角度、方法和價值,也明確批注這一能力的習得需要融入指向閱讀理解的學習活動中。學生經歷“邊讀邊批注—重讀自己的批注—同伴交流批注”的過程,能夠逐步實現閱讀從“初步理解”到“加深理解”再到“豐富理解”的進階。

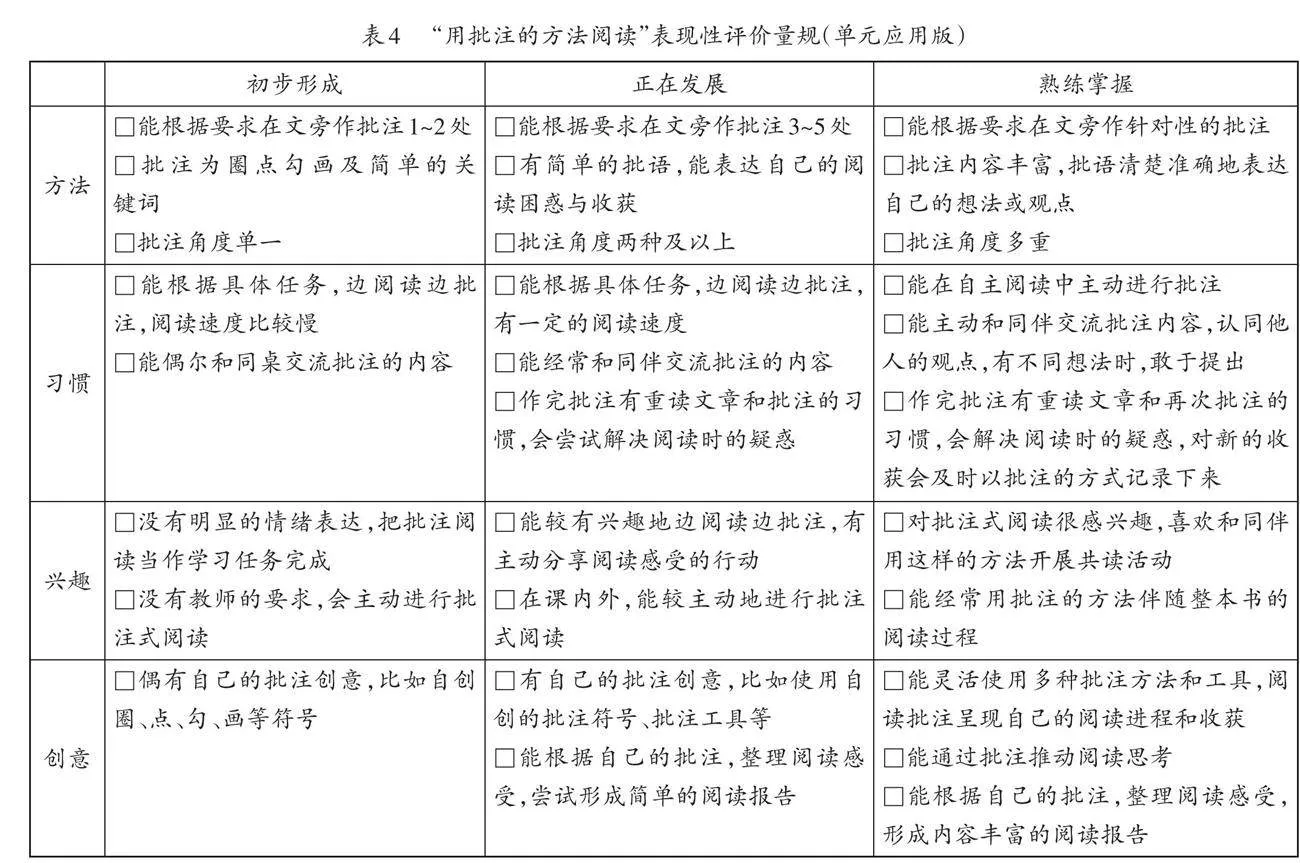

再結合學業質量來看,第三學段為:“通過圈點、批注等多種方法記錄自己的感受和體驗,并主動與他人分享”。第四學段為:“通過圈點、批注等多種方法呈現對作品中語言、形象、情感、主題的理解”。可見,要達成這樣的學業質量表現,學生不僅需要習得批注的方法,同時也需要養成批注的習慣、保持批注的興趣、激發批注的創意。核心素養的培養就要從這些方面著手。為此,筆者從方法、習慣、興趣、創意四個維度進行水平區分和評價描述(見下頁表4)。

這一基于單元的評價量規能引導教師落實“‘教—學—評’一體化”的整體教學,又能對學生的學習過程和成效進行監測,同時也引導學生進行自我監測管理。

(四)架構長程任務,伴隨主題學習,實現育人價值

中華優秀傳統文化、革命文化、社會主義先進文化是新課標中“課程內容”的三大主題,合力提升學生的思想文化修養,培育文化自信。如何基于主題內容開展學習呢?教師可借助表現性評價,架構長程評價任務,讓學生循著評價任務經歷“文化理解—文化認同—文化實踐”這一有意義的過程。

以五年級下冊第四單元為例,這一單元的人文主題是“責任與擔當”,語文要素是“通過課文中動作、語言、神態的描寫,體會人物的內心”。本單元屬于革命文化主題,根據主題內容,表現性目標和任務可以架構如下。

【表現性目標】

(1)回憶學過的或閱讀過的描寫革命英雄的文章,挑選印象最深的英雄故事進行分享,進一步激發對革命文化類作品的興趣;

(2)閱讀、欣賞革命領袖、革命先烈創作的文學作品,以及表現他們事跡的詩歌、小說、影視作品,感受他們的內心世界,感悟他們偉大的人格力量,認識生命的價值;

(3)在任務情境中,形成多樣態的閱讀成果,并能通過多種形式進行分享,傳遞對革命英雄的贊美與崇敬,獲取生命的力量,培養責任感和行動力。

【表現性任務】

任務情境:開啟“追尋革命英雄的生命印記”研學活動

任務內容由三個子任務組成。

子任務一:憶英雄·說出故事

★說出記憶里的革命英雄人物的故事:分享熟悉的革命英雄人物的故事;在班級中布置“革命英雄人物群像長廊”。

子任務二:識英雄·走近內心

★閱讀作品,觸摸偉大崇高的精神世界:學習課文《古詩三首》《青山處處埋忠骨》《軍神》《清貧》及其他相關作品,繼續布置“革命英雄人物群像長廊”。

★觀看影視,感受革命先烈前仆后繼、浴血奮戰的崢嶸歲月:推薦觀看與課文人物相關的影視作品《紅船》《青年劉伯承》《方志敏》等,撰寫讀后感。

★實地探訪,聆聽所在地域的紅色故事:走訪紅色教育基地,探尋英雄人物的故事,用不同方式記錄整理自己的探尋經歷。

子任務三:說英雄·根植精神

★傳承革命文化,守護革命英雄:完善“群像長廊”并作講解;展示個性化成果;舉行英雄人物的故事或革命經歷交流會;發起“守護英雄”行動。

從閱讀作品、觀看影視到探訪生活中的英雄人物,評價任務的完成從文本情境走向生活情境,為學習打開更廣闊的實踐天地;作品、影視、地域生活,也形成了學生的學習資源系統。整個評價任務的推進并不局限于課堂學習,它是一個完整的、課內學習和課外實踐相結合的、具有綜合性的學習過程,能促進學生綜合素養的提升,實現評價的育人價值。

參考文獻:

[1]中華人民共和國教育部.義務教育語文課程標準(2022年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2022.

[2]周文葉.中小學表現性評價的理念與技術[M].上海:華東師范大學出版社,2014.

(責任編輯:楊強)