基于學生具身品質發展的小學數學課堂實證研究

摘要:“核心素養培養”是《義務教育數學課程標準(2022年版)》的主色調,在“關鍵能力”與“必備品格”導向下,需要培養小學生的數學品質。教師可以“串”“厘”“活”“融”為課堂教學策略抓手,重塑教學架構,讓小學生的數學品質得以在課堂上生根發芽,其中樂學善學、勇于探究、勤于反思、理性思考、批判性思維等優秀品質將推動新型多元融合課堂教學的實施。

關鍵詞:小學數學;具身品質;教學架構;多元融合

小學生數學品質會影響其核心素養的發展,教師在課堂上要培養學生樂學善學、勇于探究、勤于反思等優秀品質。在課堂教學中,教師可以通過重塑教學架構,重視具身體驗知識的產生與延拓,在科學合理的教學結構下,培養學生良好的數學品質(如圖1)。

一、“串”——依托TUKE目標,聯結搭建教學架構

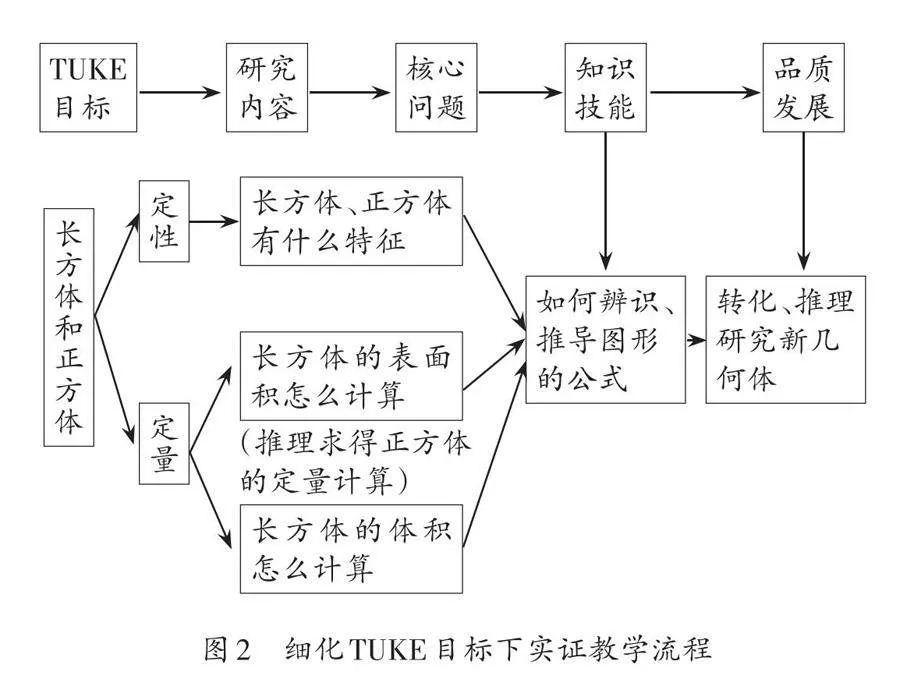

TUKE目標設計是從T(遷移)、U(理解)、K(智能)、E(情感)四個維度目標出發來設計單元整體教學。筆者以人教版小學數學教材五年級下冊“長方體和正方體”單元整體為例,從橫向對比來看,本單元通過定性認識長方體與正方體,定量計量長方體與正方體兩大組塊內容串聯TUKE目標、研究內容、核心問題、知識技能、品質發展等,細化TUKE目標下實證教學(如下頁圖2),培養學生面對新的幾何對象的學習方法。教師可引導學生認識新的幾何體的關鍵要素。以長方體為例,長方體的關鍵要素是“長、寬、高”,確定了“長、寬、高”便確定了長方體的大小,要素決定了幾何體的唯一性,要素的敲定決定了定量研究的必然性,其相應的表面積及體積的計算便是相應的定量研究。正方體是特殊的長方體,因此它的定性與定量研究也就水到渠成。在單元整體架構整合下,“串”的不僅僅是知識架構,更多的是在知識架構下看不見但具有“一致性”的素養導向,培養學生科學的研究方法和樂學、善學的品質。

從縱向對比來看,第三學段中長方體和正方體處于二維到三維的轉化,它的認識以及定量計算是基于學生累積的認識圖形和用單位元素度量的經驗。依托多元的學習方式和科學的TUKE目標架構,能培養學生樂學善學、勇于探究、勤于反思等學習品質。

二、“厘”——厘清教材“序”,刻畫“最近發展區”

(一)厘知識鏈條先后,得思維發展之道

教材中的塊狀知識都有它的“序”,厘清學生認知的“序”尤為關鍵。樂學善學、勇于探究、勤于反思、理性思考等品質是建立在尊重知識的“序”、教學模式接近學生思維模塊“最近發展區”基礎之上的。

以三年級下冊“兩位數乘兩位數(筆算乘法)”為例,在學生計算“14 × 12”時,是教師直接出示“點子圖”再寫算式,還是學生先寫算式再出示“點子圖”呢?從表層看,這兩種教學方式沒有什么差別,但是,在課堂實證過程中,學生呈現截然不同的兩種學習樣態:前者的教學樣態是學生不知道在“點子圖”中圈畫什么,再用另一個計算方式來計算“14 × 12”,出現了“點子圖”和“算式”孤立的兩種狀態。學生倘若選擇先用“算式”再“點子圖”,那么會利用前兩個課時口算“拆分”或者說是“先分后合”的方式列出相應的口算“14 × 10 + 14 × 2 = 168”“14 × 6 = 84,84 × 2 = 168”等,用拆分的方式解決。然后,學生再利用分一分、圈一圈的方式,用“點子圖”說明“算式”的算理,設計學習單,讓“點子圖”利用的“序”更科學、更合理。同時,為兩位數乘兩位數的筆算建立算理的支架。事實上,這也是本節課最能刻畫學生“最近發展區”的教學模塊。教師不能盲目變動教材的“序”,調整“序”之前要站在學生認知層面,這樣的教學模式的發展素養才是科學、開放的,學生的學習才會在具身活動操作中,在思維中、批判中成長,優秀的學習品質才會向下扎根、向上生長。

(二)順認知自然發展,明教學相長之法(分數與除法)

概念與概念之間要有承接,承接的路徑也有很多,教師只有順應學生認知規律才能抵達教學內核,進而激發學生學習內驅力的生長。以五年級下冊“分數與除法”為例,本節課的核心問題是“把3個月餅平均分給4人,每人分得多少個?”本節課基于學生整數除法的認知基礎,在交流討論中出現“將3個月餅平均分成12小塊,每人獲取3小塊”的答案,這是其中一種借助整數除法理解的解答。教師利用第一個情境“把1個月餅平均分給4人,每人分得多少個?”鋪墊“1 ÷ 4這樣的式子可以用分數來表示”,在學生生成分數表示時,“3 ÷ 4 = (個)”仍然會出現兩種結果:即“[14]”與“[34]個”。剖析兩種生成,其中“[14]”其實是表示以“12小塊月餅”當做單位“1”,它還是停留在“率”上;另一個表征是“[34]個”,它的單位“1”是3個月餅,是通過“量”上討論。課堂的交流呈現是可以將月餅一個一個地分,“3個[14]個月餅”相當于“一個月餅的[34]個”,還可以將“3個月餅”疊在一起分,把“3個月餅”當作單位“1”,即“3個月餅的[14]”相當于“一個月餅的[34]個”。這兩種視角可以通過學生探究活動的操作經驗得出。本節課基于整數除法以及單位“1”的判斷,“量”和“率”真正意義上的區別在本節課學生的生成部分得到很好的思辨。事實上,無論結果是每人分得“3小塊”,還是“[14]”,或者是“[34]個”,都與真實情境中分到月餅的個數是一致的。通過順應學生的認知發展規律,可以培養他們勇于探究、勤于反思等學習品質。三種表征下,思維發展層面是“在分的過程中,變的是什么,不變的是什么”。這樣可以促使教學相長,同時也促進了核心素養導向下學生學習品質的發展。

三、“活”——多維建構數學品質,活用多元策略

多維建構數學品質有助于學生批判性思維品質的養成,數學思維的“活”也會躍然紙上。在教學實踐中,多維建構數學品質可以通過如下教學方式進行。

(一)“活”在多元表征素材,讓思辨賦能課堂

以四年級下冊“三角形的內角和”為例,三角形內角和為180°,教學結構一般為“猜想—驗證—得出結論”這“三部曲”。本節課不僅是探究規律常態課型,其中最具有魅力的是學生多元表征素材中的推理思辨品質。在“量算”驗證時,學生會提出這樣的質疑:“這僅僅是三種類型中的一種——三個三角形,而且在度量過程中極有可能存在誤差。”由此,產生合理猜想:“是不是所有的三角形內角和都是180°呢?”這個問題是學生思維的真實起點。教師引導各個學生小組用不完全歸納方法求三角形內角和,在思辨中尋找其他方法驗證,思考能否用合情推理和演繹推理驗證這個結論。本節課是空間幾何中具有代表性的推理課,也是不可或缺的一堂課。在教學過程中,教師呈現“剪拼”“折拼”“觀察筆頭轉向180°”等合情推理方式,引導學生將三角形內角和轉化為一個平角。通過不完全歸納推理以及合情推理相結合,學生活用多元策略,從不同視角出發,用更為科學嚴謹的推理手段驗證了“三角形內角和是180°”這個結論,讓思辨真正意義上賦能課堂教學。

(二)“活”在延長體驗,讓任務驅動不再靜默

教學過程中,教師引導學生對相關概念進行延長體驗是有必要的。教師可以采取任務驅動的方式加深學生對新知識點或者研究對象的延長體驗,不是停留在表層含義,而是更深入理解概念。最終,促使學生體悟并內化概念。

以四年級下冊“平均數”為例,教材出示的核心問題是:環保小隊4人收集的水瓶如下,平均每人收集了多少個?學生在獨立思考下能利用簡單的算式“總數 ÷ 份數 = 每份數”,借助平均分的方法理解平均數,那么,關于平均數,在教學過程中可以賦能什么呢?教師引導學生用“移多補少”來解釋“合并均分”算式的求解方式,平均數的“移多補少”不僅能延長學生的學習體驗,這個過程其實也在說明這兩種方法的共通性,其目的就是把每一組數變得同樣多。除了平均數求法上的相互詮釋,學生需要理解的是平均數可以代表一組數的集中趨勢(整體水平)。當然,平均數也有“虛擬性”“敏感性”“取值區間”“受極端數據影響”等特征,這其實是“平均數的再認識”的內容。教材為此單獨設計了一節課時“平均數的再認識”,但在教學過程中,學生更應該關注到平均數還是一個統計量,它的本質是一組大數據下的“集中趨勢”,代表一組數據的整體水平,在統計量的教學架構里應該是“收集、整理數據→分析數據→運用于生活”。在大數據分析下,平均數作為統計量的意義,教師可增設一個教學環節——小明為了了解自己一分鐘投籃水平,進行了 3次投籃,取平均投籃個數作為自己的投籃水平,你知道為什么要投3次嗎?這個問題啟發學生,平均數是大數據下的產物,它是一組數據的集中趨勢;在大數據累積下,這個統計量會隨著采集樣本變多,它的相應平均數線會更加平穩于某個位置,統計的結果會更準確;這個平均數作為統計量評估小明一分鐘投籃水平更為科學合理。這里的“活”,在于在教學過程中延長學生對平均數的感知體悟,使其帶著學習任務進行學習,更能構建學生多元品質,讓學習任務不再靜默,讓核心素養導向下學生的學習品質得以發展。

四、“融”——融通內隱線條,讓品質一貫而至

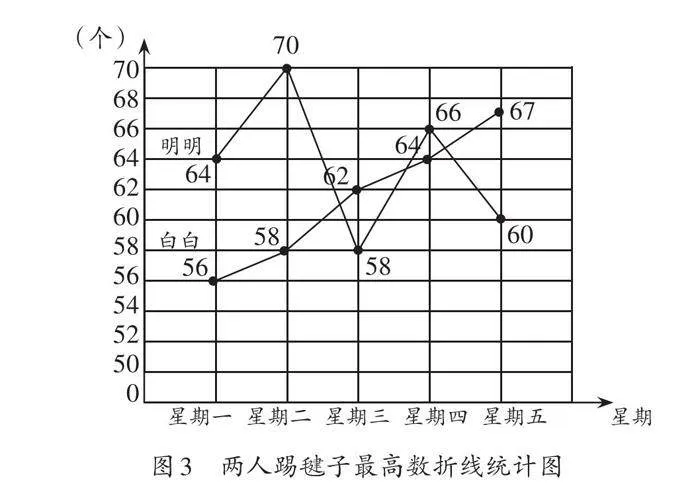

布魯納說:“不斷分化、又不斷綜合貫通,既是教材編寫的原則,也是教學的原則。”融通內隱線條,讓經驗不再陌生,讓品質一貫成為課堂教學不可或缺的部分。以五年級下冊“折線統計圖”為例,本節課前置學習是“數據的收集與整理”“條形統計圖”,后續延伸是“扇形統計圖”,延拓到其他統計圖如“柱狀統計圖”“氣泡統計圖”“雷達統計圖”等。為此,“折線統計圖”這節課承載著統計圖獨有的研究方法。本節課的關鍵之一是研究折線統計圖的兩個“要素”——點和線,其中,“點”代表數據的多少,“線”代表數據的變化趨勢。教師可以引導學生由“線”的優勢作決策判斷,并作為任務驅動:體育老師選拔踢毽子比賽的選手,明明和白白近5天1分鐘踢毽子最高數折線統計圖如圖3所示。根據圖中所示,你會選誰去?學生普遍選擇成績穩步上升的白白去參加比賽,選擇的理由是根據整體趨勢作判斷決策。當然,也有極少數學生選擇“忽上忽下”的明明,理由是:明明星期二一分鐘踢毽子最高數超過了白白。這部分的學生認為,明明雖有風險,但是更具有“爆發性”,這就是統計最具有魅力的地方。學生利用統計圖,根據分析出的規律應用于真實生活的決策問題是本題最終目的,其結果不唯一,合理即可。

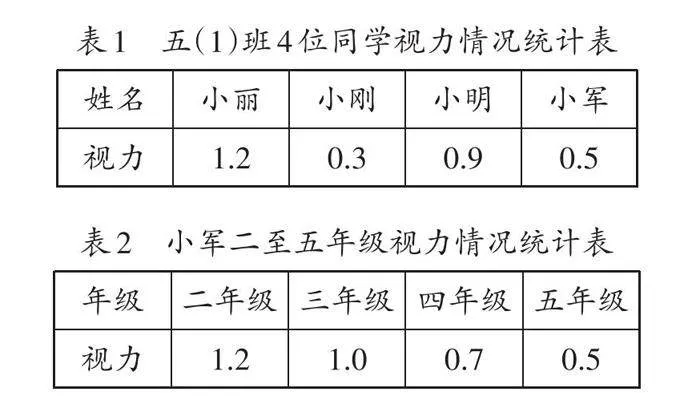

模糊多義的任務驅動適合培養學生理性思考、批判性思維等學習品質,教學架構的開放更讓學生樂學、善學及勤學,擺脫了常規的教學模式。本節課中,學生的高頻困惑是:為什么學習完條形統計圖還要繼續學習折線統計圖呢?折線統計圖的優勢是什么?難道折線統計圖比條形統計圖更好嗎?對此,筆者用學習單任務驅動方式:為下面兩組數據選擇合適的統計圖,并說說你的理由。出示例子:五(1)班4位同學視力情況統計表(見表1)和小軍二至五年級視力情況統計表(見表2)。學生在兩者對比中辨析:同樣都能表示數量多少,對于五(1)班4位同學視力情況來說,它們都是“獨立”的,無關聯的量,用條形統計圖更合適;然而,小軍二至五年級視力情況都是“關聯”的,適合用折線統計圖來判斷其視力情況。這樣,學生就在條形統計圖和折線統計圖的相同點與不同點上突出折線統計圖的另一個特點——“關聯”,思維碰撞并辨析出真實情境中統計圖的選取是不分對錯的,只有合適與否,也就是說,存在即需要的。

教師用推進問題“如果交換條形統計圖的橫軸的兩個對象,對結果有影響嗎”和“交換折線統計圖中的兩個軌跡,對結果有影響嗎”,引發學生觀察發現:交換條形統計圖的橫軸的兩個對象,對結果沒有影響,但是交換折線統計圖中的兩個軌跡的話,原來部分下降趨勢會變成上升趨勢,影響判斷。這就是折線統計圖與條形統計圖的內在區別。在教學架構中,教師需要靈活調整教學環節,激發學生樂學、善學的品質,讓核心素養視域下學習品質得以生長。

綜上所述,重塑教學架構、發展具身品質,是構建新時代課堂的必要手段,從內在激發學生學習動機,以內驅力來牽引是培養學生學習品質的主色調。同時,學習品質的養成是“必備品格”重要的組成部分,在多元融合的教學環境下,教師要以核心素養為導向,沐品質之光而行。

參考文獻:

[1]易曉麗.主動發現問題、積極思考問題、真正研究問題的思維品質:指向核心素養的小學數學教學實踐[J].數學教學通訊,2024(4).

[2]徐晴虹.聚焦思維品質培養的小學數學教學探索[J].小學生(下旬刊),2023(12).

[3]楊東京.數字具身學習:在多元體驗中提升學生學習品格[J].教書育人,2023(25).

(責任編輯:楊強)