關聯技術與科學的初中物理跨學科實踐研究

摘 要:“物理學與工程實踐”是《義務教育物理課程標準(2022年版)》提出的二級主題,屬于“跨學科實踐”這一一級主題,是提升學生核心素養的重要方式。在教學中,教師可通過明確需求、革新技術、探索原理、迭代升級等實踐過程,讓學生在學習科學概念的同時,經歷質疑、批判、創新等思維過程,理解技術與科學之間的關系,從而豐富創新人才培育的素材。

關鍵詞:技術;科學;跨學科實踐

中共中央、國務院印發的《中國教育現代化2035》中指出,當代教育要加強創新人才特別是拔尖創新人才培養,加大應用型、復合型、技術技能型人才培養比重。在進行工程實踐和科學探究的過程中,創新思維的參與至關重要,因此,工程實踐和科學探究是培養創新人才的重要方式。《義務教育物理課程標準(2022年版)》新增一級主題“跨學科實踐”,該主題倡導利用跨學科學習,將相關學科內容進行有機整合,立足學科又超越學科,進而提高學生分析和解決問題的能力,并發展學生的核心素養。[1]“物理學與工程實踐”是“跨學科實踐”下的二級主題,工程實踐常常需要技術的支撐。技術促進科學,科學指導技術。那么,在真實的歷史中,是先有技術,還是先有科學?在教學中,又如何讓學生深刻體會技術和科學出現的先后順序,并厘清二者之間的關系?筆者以“制作桿秤”為例,進行了相關的實踐研究。

1 歷史背景

交易是人們生活中不可或缺的環節。早在幾千年前,人們就對交易的公平性提出了要求。在夏代,中國開始用權衡作為稱重器具。權相當于砝碼,衡指的是杠桿。杠桿正中有一小孔作為支點,兩端各懸有一個掛鉤,一側掛被稱物,另一側掛權。每一副權衡都有一組權,改變權的重量,可以稱量不同物品的重量。然而,權衡的使用過程較為耗時,且權衡不方便攜帶,加之古代市場在室外,這不利于古代商販的搬運,因此權衡未能在日常交易中普及。

在春秋時期,范蠡受打水桔槔啟發,為了確保交易的公平,自制了當時的“桿秤”。數百年后,古希臘的阿基米德發現了杠桿平衡原理,而幾乎同時,中國的《墨經》也探討了力學,包括杠桿原理。三位不同時代的智者,雖未直接相連,卻都在探索與利用自然界的平衡之道。范蠡的桿秤、阿基米德的發現以及《墨經》的智慧,共同構成了人類文明史上關于公平與智慧的璀璨篇章。

2 教學實踐

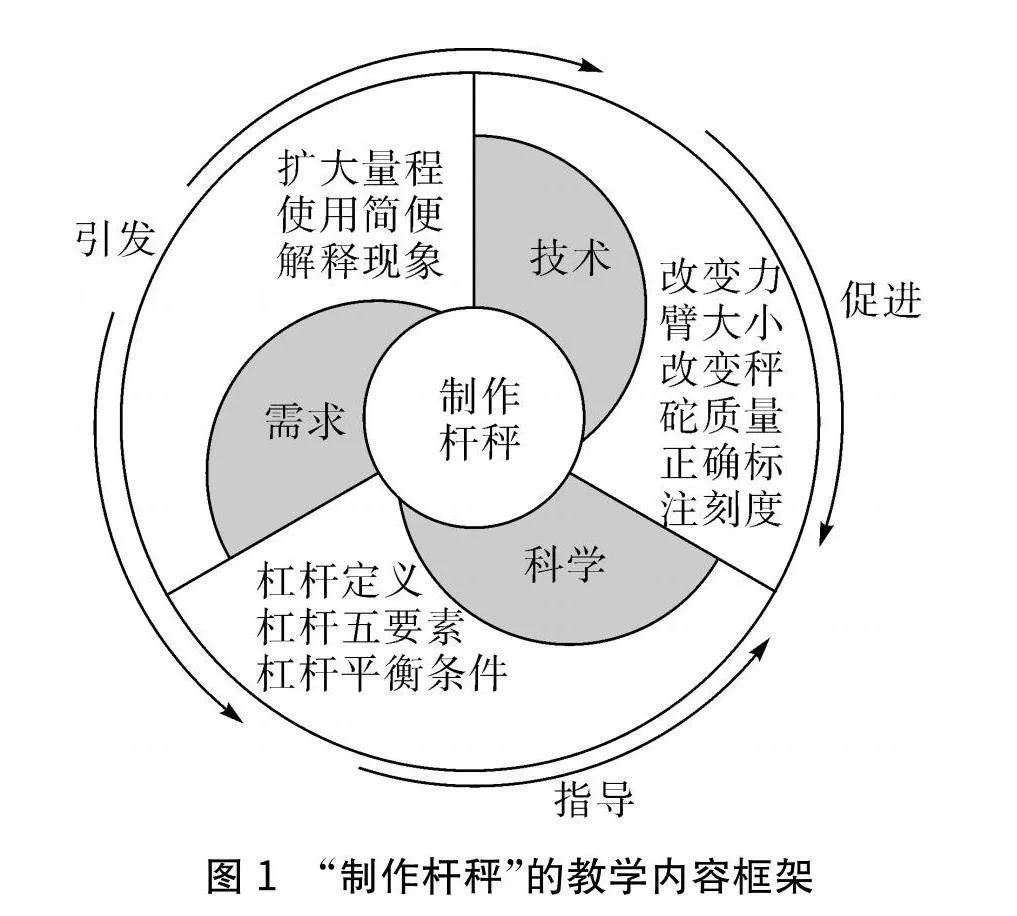

需求、技術和科學,三者之間本身存在著內在的關聯。需求是技術和科學產生的動機,是問題的具體體現;技術是科學和需求之間的橋梁,是問題解決的手段;科學是技術發展的理論依據,為技術改進指明方向。[2]“制作桿秤”的教學內容框架如圖1所示。

2.1 分析天平初質疑,明確需求

教師引入古代人們的交易場景,提出交易公平的需求,進而引導學生回顧天平的結構及其使用方法,根據杠桿的原理分析天平的關鍵結構,指出支點O,懸掛點A和B(見圖2)。通過回顧天平使用的過程,教師可以引導學生思考:“既然使用天平進行交易能實現公平,那么為什么它不被人們廣泛使用呢?”通過討論,學生得出結論:天平主要存在砝碼多、測量范圍小的問題。用它測量速度慢且無法測量質量較大的物體,因此未被廣泛使用。教師進而提出“減少砝碼數量,擴大測量范圍”的技術改進方向。

設計意圖:因為學生對杠桿的認知參差不齊,教師創設情境讓學生主動參與學習。教師引導學生回憶天平的使用及其主要結構,以統一學生的認知,讓他們站在同一起跑線。通過介紹古代天平及其使用環境,帶領學生走入課題,引導學生結合當時的歷史背景,運用批判性思維分析天平的優劣。這旨在讓學生理解技術發展的需求和必然,激活自身已有經驗,以需求探索技術的發展。

2.2 應對需求初改進,革新技術

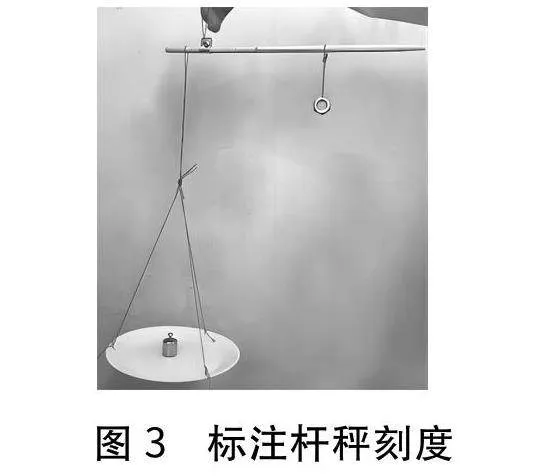

根據天平存在的問題,教師提出“改進天平以測量一個人的質量”的任務。學生根據之前分析所明確的技術改進方向,提出將天平改進為桿秤的方案,并初步判斷改進是否可行。師生共同合作,使用由長桿、書包(作為秤砣)、麻繩(作為提紐)等材料制成的簡易桿秤測量一位學生的質量。測量時可以實現簡易桿秤水平平衡,但由于簡易桿秤沒有刻度,無法進行讀數,由此引發“標刻度”任務。學生動手實踐,利用砝碼、簡易桿秤等裝置,進行“0”“10克”“30克”“50克”的刻度標注,如圖3所示。標注完成后,各組學生使用自己標注刻度的桿秤進行驗證測量。

設計意圖:依據生活經驗和對杠桿相關知識的理解,教師立足需求,提出將天平初步改進為桿秤的任務,讓學生體驗技術對需求的影響,并理解模型與實際工具之間的映射。通過刻度標注的需求和實踐,學生可以直觀感受到杠桿五要素之間的聯系,進而實現從具體的支點、用力點、阻力點到抽象的支點、動力、阻力、動力臂、阻力臂概念的進階。這為后續杠桿平衡條件的提出做鋪墊,也可以讓學生初步感受到技術背后蘊含著科學。

2.3 真實體驗引沖突,探究科學

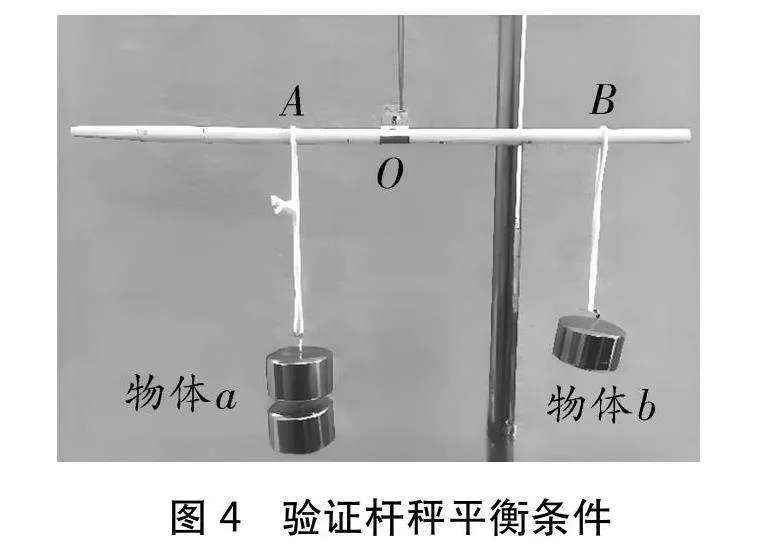

教師由“大家的測量結果是相同的”這一實驗結果引導學生思考:“大家的刻度標注情況是一樣的嗎?”通過對比發現,不同小組所標注刻度每10克之間的間距不盡相同,由此學生可得知各組桿秤標注情況不盡相同。教師進而提出“不同的標注,卻有相同的測量結果,這背后隱藏著什么科學原理呢?”學生通過回憶天平的結構、桿秤改進的設計、標注刻度時的體驗這三個方面的內容,猜想物體的質量ma、物體到提紐的距離lAO、秤砣的質量mb和秤砣到提紐的距離lBO可能會影響桿秤的平衡,進一步分析提出可能存在“ma×lAO=mb×lBO”或“ma+lAO=mb+lBO”的關系。通過分析可知,“ma+lAO=mb+lBO”明顯是錯誤的,因為不同單位的物理量不能相加減。學生直接用已標注刻度的桿秤進行實驗并記錄,分析實驗數據發現“ma×lAO=mb×lBO”不成立。學生分析原因,提出實驗中需要排除桿秤自重對實驗的影響,然后采取去除秤盤、移動支點等操作,使秤桿在兩端未加任何物體時保持水平,再使用鉤碼進行實驗后(見圖4),得出“ma×lAO=mb×lBO”的猜想是正確的。

學生運用所得結論分析“不法商販用拉拽物體的方式使讀數變大”,從而認識到影響桿秤平衡的不是質量,而是力。在使用彎曲的桿秤測量一個鉤碼的質量時,學生會發現測得的數據偏大,進而,教師引導學生使用彎曲的桿秤重新實驗,可以得出需對lBO進行重新定義,即lBO應為支點到力的作用線的距離。這樣平衡條件才成立,即F1l1=F2l2。在得到杠桿平衡條件之后,學生通過分析桿秤和天平的橫梁的共同點,歸納出杠桿的概念。由此,學生可以認識到桿秤這一技術產品背后的科學原理是杠桿平衡條件。

設計意圖:教師充分利用測量結果相同而刻度標注不同這一事實,引發學生認知沖突,激發學生探索技術背后所蘊藏的科學的興趣,并讓學生體會技術與科學的內在關聯。通過使用自制的桿秤和彎曲的桿秤進行實驗來探究杠桿平衡條件,學生了解到實驗中排除桿秤自重的重要性,并實現從力到作用點的距離至力臂的有效進階,從而建構杠桿平衡的模型,完善關于杠桿的認知體系。巧妙地利用技術手段探究科學原理,并且利用探知的科學原理修正技術,這一過程展示了技術能幫助科學發現,科學能指導技術的修正。

2.4 依托科學再升級,迭代技術

在完成桿秤制作并探明其背后蘊含的科學原理之后,教師讓學生使用自制的桿秤測量一個蘋果的質量。學生發現,由于桿秤量程過小,無法測出一個蘋果的質量。這引發了“升級桿秤”的需求。基于杠桿平衡條件,學生很快提出減小lAO、增大mb和增大lBO等改進思路。通過實踐,學生可以發現這三種方法均可行,且減小lAO的方法相對比較方便。因為增大mb,會導致秤砣質量過大,不便于攜帶;而增大lBO,會導致秤桿過長,同樣不便于攜帶;而減小lAO則不會有上述兩個問題。

完成增大桿秤量程的改進之后,教師提出“精準測量金戒指的質量”這一任務,即“將桿秤改得更精準”的需求。學生通過思考討論后得出:應當增大lAO和減小mb。依據是杠桿平衡條件,減小lBO只會減小量程,并不能使測量更精準。最后,學生通過總結,梳理杠桿知識,領會技術和科學之間的關系。

設計意圖:當學生直接使用自制桿秤無法測得一個蘋果的質量,也無法精準測量一個金戒指的質量時,會激發他們進一步改進桿秤的需求。在杠桿平衡條件這一科學原理的指導下,學生能夠快速且準確找到多種改進的方法,對產品再次進行精準迭代。這可以與之前測量人的質量時無科學指引的模糊改進形成對比。通過這些過程,學生可以領悟科學對技術的指導作用,形成對科學、技術之間關系的整體認知。

3 反思

技術、工程、科學之間存在著緊密的聯系。簡單技術的出現可能無需科學的指引,但復雜技術的實現則需要在科學的指引下進行。在實際教學中,課堂上難以完成復雜技術的設計和實施,因此教師可引導學生在科學原理指導下,對簡單技術進行改進和創新,幫助學生厘清技術與科學之間的關系。在關注概念本身的建構、技術和工程本身的教學的同時,教師還應注意依托技術與工程實踐,落實物理概念教學,培養學生的科學思維,將物理課程變成一個有機的整體,借力技術與工程的載體,有效培養學生的核心素養。

參考文獻

[1]中華人民共和國教育部.義務教育物理課程標準(2022年版)[M].北京:北京師范大學出版社,2022:33-38.

[2]胡衛平,劉守印.義務教育科學課程標準(2022年版)解讀[M]. 北京:高等教育出版社,2022:209.