論陸儼少山水畫寫生中的“目識心記”

關鍵詞:陸儼少;山水畫;寫生;目識心記

作為中國傳統山水畫的一種重要創作方法,寫生在中國歷代繪畫中有著廣泛的應用。在20世紀以來的中國畫壇,陸儼少在寫生過程中注重“目識心記”,將觀察、感悟和記憶融為一體,從而形成了獨樹一幟的藝術風格而備受矚目。

一、傳統畫論中“目識心記”的內涵

在中國傳統繪畫理論中,“目識心記”是一種極富深意的藝術創作方法,它涉及對自然景觀的直觀觀察(目),對觀察對象深入的理解和記憶(識),以及將觀察和理解轉化為內心深處的情感和藝術表達(心記)。這一概念被歷代畫家廣泛討論,其理論內涵和審美價值在不同的文化和歷史背景下展現出豐富的層次與意義。

南朝宗炳在《畫山水序》中強調,畫應“應目會心”。這意味著畫家應通過外在的形象去追尋內在的精神和情感。“身所盤桓,目所綢繆,以形寫形,以色貌色”[1]19,宗炳認為真正的藝術創作不僅復制自然,更是表達個人內心世界的手段。在飽游飫看之后,畫家就著對象作畫,但并非只是對著山水進行寫生,而是“應會感神,神超理得”,誠能“妙寫”。北宋郭熙則在《林泉高致》中提出山水畫作品要真正捕捉到大自然的神韻,“欲奪其造化,則莫神于好,莫精于勤,莫大于飽游飫看,歷歷羅列于胸中” [1]103,從物取法,宜“近取諸身,遠取諸心”。郭熙認為,觀察自然和取法應從自身體驗出發,直接感受對象的美感和特性。這種“近取諸身”的方法強調畫家須通過親身體驗來捕捉對景物的真實感覺。在“遠取諸心”的過程中,郭熙提出藝術創作應深入個人的內心世界,根據內心的感悟和理解來描繪對象。這不僅是對形象的再現,更是對藝術家個人情感和世界觀的表達。這種方法讓作品超越了單純的物象復制,轉化為一種富含個人情感和哲理的藝術表達。元代畫家趙孟在《蒼林疊岫圖》中題曰“久知圖畫非兒戲,到處云山是我師”[2],這與他一直提倡畫家要“存心守靜,觀物察理”的理念密切相關。這表明畫家在與自然對話時,需要以一種寧靜的心態來深入觀察和理解自然。趙孟的論述進一步深化了“目識心記”的內涵,強調了心態與認知在藝術創作中的重要性。明代唐寅在《六如畫譜》序言中提及,畫家應當“寄興寓情”[3],“以目觀形”,對物象進行模仿,“以心存象”,通過內心深處的思考和感悟來完成藝術創作。明末董其昌在多篇畫論中,也提到“心畫”和“神似”[1]201,強調畫作要傳達出畫家的精神與感情。董其昌推崇“心記”在創作中的主導作用,強調作品應超越形似,達到神似,即通過藝術家的主觀表達實現對自然的理解和再現。

縱觀歷代畫論,“目識心記”強調的是,在觀察自然和生活中,通過眼睛的注視和內心的默誦,將所見所聞轉化為心中的形象素材,為繪畫創作提供豐富的靈感和素材。同時,“目識心記”也體現了中國畫論對形象記憶和形象思維的重視,是畫家在創作過程中形成獨特藝術風格的重要手段。

二、陸儼少山水畫寫生中的“ 目識心記”

(一)讀畫的“目識心記”

陸儼少曾在其撰寫的回憶錄中寫道:“我總是仔細觀看,不放過一切看畫的機會。人家說‘熟讀唐詩三百首,不會吟詩也會吟’,我說‘熟看名畫三百幅,不會作畫也會作’。”[4]34陸儼少認為,“熟看”是一種極其關鍵的“讀畫”方法。這種細致入微、逐筆剖析的觀看方式,實則也是一種深入學習的讀法。其效果,甚至可與臨摹相提并論。他進一步指出,相較于馬虎草率的臨摹,“熟看”往往能帶來更多的收益。這種“熟看”的方式不僅能幫助我們更深入地理解畫作的精髓,更能提升我們的繪畫技巧和審美水平。有人認為陸儼少是在臨過不少宋元山水畫的基礎上才獨具傳統文脈,他卻坦言:“其實我哪里有機會臨宋元畫,如果真的有些傳統功夫的話,也是看來的,而且看得也不多。……就是我仔細看,看進去之后,就能用到創作上。當今七十多歲,還在吃這些老本。”[4]34這段話反映了陸儼少對“讀畫”這一方法的重視,以及對“熟讀”之目識心記的獨特見解,同時也說明了“讀畫”在陸儼少的藝術創作中扮演著重要角色,并對其產生重要影響。

1909年,陸儼少出生于江蘇省嘉定縣(今上海市嘉定區)南翔鎮的一戶普通米商之家。由于家境平平,他年少時并未有機會目睹名家的真跡。然而,13歲那年,一部由鄰居糟坊小老板贈送的《芥子園畫譜》為他打開了一扇通往藝術的大門[5]101。他如獲至寶,對這部畫譜產生了濃厚的興趣,并如饑似渴地臨摹學習。這部畫譜讓他初識畫法及傳統源流,成為他學習山水畫的唯一啟蒙教材。19歲那年,陸儼少的人生迎來了重要的轉折。他得到了亦師亦友的王同愈老先生的引薦,得以正式拜入當時在上海畫壇聲名顯赫的馮超然門下,掀開了他藝術道路上的新篇章。從此,他有幸接觸到王東莊、吳墨井、惲香山等名家真跡,并通過觀摩與臨摹,探索“四王”一脈。在這一過程中,通過對真跡的觀賞與臨摹,陸儼少的眼界進一步擴大。他認為,“讀畫”并非簡單地觀看,而是在觀賞畫作時用眼觀察、用心體悟并加以記憶。他認為,應當多觀摩前人的精品佳作,以此作為學習的起點:一是吸收他們作品中所蘊含的章法規律,深入剖析他們畫面構圖背后的創作邏輯和內在規則;二是在對技法的學習和臨摹過程中,他不主張機械地模仿或是簡單地照搬照抄,而強調要具備辨別優劣的能力,從中篩選出精華部分并吸收。這種學習應當是有所選擇、有所取舍的,要深入思考、揣摩并消化這些精華,將其真正轉化為自己創作的基礎和養分。在這一過程中,要深思熟慮,精心挑選,以確保所學能真正為己所用,并能在自己的藝術創作中得以體現和升華。雖然臨摹至關重要,“但臨畫不應是一樹一石,依樣畫瓢”[5]101,不應機械模仿而失去創造性。“臨畫固然非常重要”,必須深入挖掘畫面布局章法的內在規律,這是構思的關鍵。他深入鉆研筆墨技法,以“悉心模仿”的態度對待每一次臨摹學習。在臨摹過程中,他注重將前人作品中的精華內化并吸收,嘗試將這些元素巧妙地融入自己的創作實踐。他堅信,只有通過這樣的方式,才能真正將臨摹學習轉化為有效的藝術積累,使自己的創作技藝得到切實提升。在這一過程中,他特別注重把握和遵循古代繪畫畫面結構變化上的規律。這些規律不僅體現了前人在構圖布局上的巧妙構思,更是他們藝術創造力和審美理念的體現。“通過古人之跡,探究古人營造布局變化筆墨之心”[5]100,陸儼少通過對這些規律的深入理解和運用,使自己的山水畫作品在繼承傳統的基礎上,又展現出獨特的藝術風貌和時代氣息。

陸儼少在其《陸儼少自敘》和《山水畫芻議》中都提到,在青年時期,一次非常難得的經歷對他產生了深遠的影響。1935年,規模宏大的第二屆全國美展在南京隆重開幕,展出了來自北京故宮與私人珍藏的歷代名畫,精品有一二百件。陸儼少懷著對藝術的熱愛與追求,特地從繁華的上海趕到南京,只為能目睹這些傳世之作。在將近一周的時間里,陸儼少全神貫注地投入這場視覺的盛宴中。他細致地觀賞了百余幅名家巨作,從早到晚,沉浸在藝術的海洋中。他先是瀏覽了一遍整個畫展,從中篩選出近百幅他認為尤為出色的作品,進行更為深入的研究。在觀賞這些畫作時,陸儼少總是先被畫面散發出的整體神韻、氣息吸引,仿佛能感受到畫家傾注其中的情感與思想。接著,他會仔細地研究畫面的構圖布局,分析每一筆、每一墨的運用,力求從中領悟到藝術的精髓。為了更好地揣摩畫作的精髓,陸儼少甚至會用手指在空中比畫,仿佛自己正在揮毫潑墨。他一邊揣摩著每一根線條的起筆和收筆,一邊閉目專心默記,努力將這些畫作深深地印刻在自己的心中。經過反復觀賞和揣摩,陸儼少終于對這些畫作爛熟于胸。即使閉上眼睛,他也能清晰地回想起每一幅畫的圖像和神韻,仿佛它們就在眼前。這次觀展經歷讓他收獲頗豐,為他日后的藝術創作提供了寶貴的靈感和啟示。其中,陸儼少對《龍宿郊民圖》《溪山行旅圖》《早春圖》《萬壑松風圖》《枯木竹石圖》《富春山居圖》等中國古代作品朝夕觀看,細心揣摩,默記于心。當陸儼少將這些名畫觀摩至“爛熟”之后,他自比是“貧兒暴富”,受益匪淺,對傳統繪畫的技法、風格、發展脈絡有了系統且深刻的理解。

關于“讀畫”的重要性,陸儼少曾有過深刻闡述,他每一次欣賞名畫佳作,繪畫技藝都能得到一次提升。那些好畫,無不是源于對生活的深刻洞察與體驗。自古以來,杰出的畫家都是在繼承傳統的基礎上,通過親身觀察自然山水,實踐“外師造化”的理念,然后有選擇地吸收,并融入個人的獨特見解,即所謂的“中得心源”[6]30。他堅信,親自欣賞繪畫真跡能夠有效提升鑒賞能力。一旦領略過一流作品的魅力,此后無論遇到何種同類型的作品,我們都能與之進行比較,從而鑒別出其中的優劣。這種比較有助于提升眼力,再加上適當的繪畫實踐,讓手跟上眼,自然可以不斷進步。

(二)山水畫寫生中的“目識心記”

陸儼少在“看畫”的過程中逐漸領悟到好的繪畫作品源于生活,必須在傳統技法的基礎上觀察現實,“看真山真水”,“外師造化”,從自然中尋找靈感,然后結合個人理解進行創作,這就是所謂“中得心源”。在山水寫生中,他習慣不使用勾勒稿,而是沉浸于觀察,特別是體會山體的神韻。他認為,觀察完真實的山水后,仍須動腦思考,從整體山勢到每一處細微之處,都要在心中構思表現方式。因為每一處山水都有其獨特的形態,需要不同的表現手法,這也能啟發畫家探索不同的創作技巧。陸儼少的寫生方式并非強調逐景寫生,但也并非排斥“外師造化”。早期他的山水畫寫生方式是通過“觀看”向自然學習,然后通過臨摹來吸收前人的經驗。換句話說,他主要依靠對前人經驗的吸收,然后通過親身感受和默記真實的山水景致來豐富自己的見識,提升創作技巧。這種方法使他的繪畫觀念被視為傳統的路數。在陸儼少的眼中,傳統并非孤立存在,而是源自對生活的深入提煉。他堅信,“師造化”是畫家巧妙融合傳統的有效途徑,而“師古人”則必須以“師造化”為基礎。通過將現實生活與傳統古法進行對照并反思,畫家能不斷修正并深化對傳統的理解和應用。這兩者相輔相成,缺一不可。

早期陸儼少的山水畫寫生深受“應目會心”“遷想妙得”等傳統理念的影響,他以此為指導,創作出富有靈性的作品。那些日子,他深入山林體驗生活,每每作畫,從不勾稿,而是盡情沉浸于自然景色之中,任由心境與視覺交織碰撞[6]48。有一次在旅館,陸儼少偶然邂逅了關山月。次日,二人結伴游覽都江堰。此行中,關山月隨身攜帶一個小冊子,他細心地記錄著所見之景。而陸儼少則兩手空空,未帶任何畫具。關山月曾建議他也勾畫一些草圖,但陸儼少表示他更傾向于直接觀察并感受山水的神韻。正如吳道子所言,他作畫并無粉本,皆憑心記。當然,這也是一種深入體驗生活的方式。然而,隨著時間的推移,記憶可能會變得模糊,有時甚至會想不起來。盡管如此,陸儼少依然堅持他的觀點,即“看山看神氣”,強調對自然山水內在精神的感知與領悟。與關山月采用寫生記錄的方式不同,陸儼少更傾向于依賴內心的感受與體驗來捕捉自然之美。他致力于在繪畫中達到物我交融的境界,其關注點不在于對細節的刻畫,而在于巧妙地運用筆墨來展現自然景物的情態與神韻。對他來說,重要的是如何通過藝術的手段,將自然的靈動與生命力傳遞給觀者,而非簡單地記錄下眼前的景象。即使對于一草一木的描繪,他也更注重如何將客觀物象融入自我情感的表達中。盡管他后來對自己的寫生方式進行了反思,認為應該記錄所見景物,但這并不意味著他否定了自己“恣意觀察”的方式。

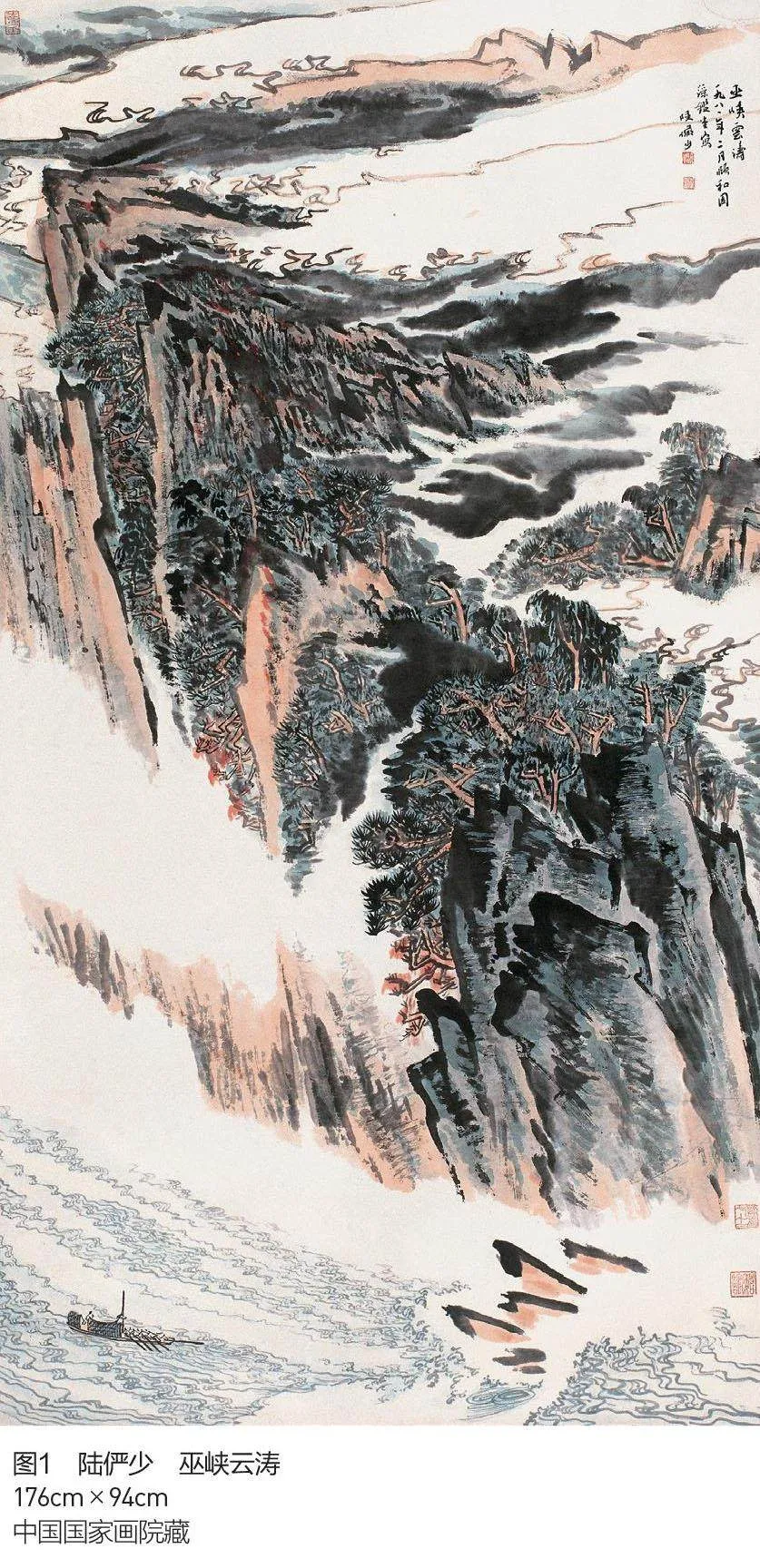

陸儼少曾提到20世紀30年代游三峽的情形。當年由于經濟拮據,他無法購買船票,在朋友的幫助下,帶著全家冒著生命危險前往三峽。雖然途中遭遇了各種困難,但他并沒有畏懼,而是盡情地欣賞著三峽兩岸的景色。“江上山勢連綿不斷,如展長卷。……我坐木筏之上,可以細審其勢,得諳水性。而傳統山水,各家各派,無不盡備,誠非輪船急駛所能仿佛一二。”[6]84乘坐木筏,行駛速度雖緩,卻為陸儼少帶來了難得的觀景時光。沿途的景色仿佛在緩緩起舞,山石奇特的形態,松林的壯美景象,無一不深深吸引著他的目光。他細心觀察,將這些自然之美深深烙印在心,并將其與歷代畫家的筆墨技法相互對照,從中汲取靈感,加以感悟與創新。這樣的體驗,不僅開闊了他的藝術視野,也為他的繪畫創作注入了生命力。特別是他對江水的變幻莫測進行了深入觀察與把握,從而產生了對三峽各石灘結構、水勢變化的感嘆。他甚至在觀察中發現了一些物理法則之外的現象,比如他認為江面狹窄、波濤洶涌,實際上不可能有帆船經過。陸儼少并非完全遵循他從古畫觀摩和寫生中所學到的技法,而是將古法轉變為我法。站在峽頂俯瞰山下,他融入自然之中,感受山水之壯美,以及人和船只的渺小。這些親身經歷不僅讓他觀察到峽江山水的雄偉壯闊,更為他提供了新的創作思路,使其選擇了不同于前人的動態式俯視,由此創作了《峽江云水圖》和《杜甫詩意圖》這兩個系列作品,這得益于他豐富的觀察經驗。陸儼少認為,在三峽走了一個多月,比閉門讀書十年所得的益處還要多[6]84,這說明他對峽江之行有著深刻的領悟和感受。(圖1)

( 三) 山水畫寫生的“ 心記” 與“勾稿”

在《山水畫芻議》一書中,陸儼少深入探討了從大自然中汲取靈感與方法,特別強調了“勾稿”與“對景寫生”這兩種其后期山水畫寫生中的常見方式。他指出,當我們置身于大自然之中時,進行一定的記錄是必不可少的。這種記錄,即“勾稿”,主要是通過勾勒山川的大致輪廓,或者進行更為細致的描繪,以捕捉大自然的神韻。“對景寫生”要求我們帶著筆硯,直面自然,用筆墨記錄下眼前的景象。陸儼少進一步指出,盡管“勾稿”與“對景寫生”都是重要的寫生手段,但它們的要求卻各不相同,需要我們“分別對待”:“這兩者都是必要的,但我覺得兩者的要求不一,必須分別對待。”[5]38通過這兩種方式,我們不僅能夠更加深入地觀察和體驗大自然的美,同時也能夠在寫生過程中不斷磨礪自己的繪畫技巧,提升自己的藝術修養。所謂“勾稿”,即用炭筆或鋼筆勾勒出山石的大致形態和位置關系,特別要準確描述山體的結構和紋理,稍加陰陽皴擦。“勾稿”有助于“心記”,主要目的是為今后的創作提供參考和支持,使畫家能夠胸有成竹,自如揮灑。譬如在1961年創作的《圭峰山》《新會》系列寫生作品中,陸儼少以精湛的筆法細致地描繪了山體的輪廓。他運用短線和點狀筆觸,巧妙地勾勒出了山體的結構和明暗關系,使畫面中的山體顯得立體而富有層次感。近景的樹木、房屋和電線桿也都以勾勒的方式呈現出來。值得一提的是,整幅作品都統一使用墨色進行描繪,彰顯了畫家運用墨色的深厚功力。這表明陸儼少關注的重點并不在于色彩的斑斕,而在于對所見景物的客觀結構和內在關系的深入分析與探索。另外,在同一年于廣東潮陽勾勒的《榕樹》作品中,陸儼少將目光投向了中國傳統繪畫中較為罕見的榕樹,其奇特的樹干和茂密的枝葉引起了他的特別關注。如何用筆墨表現榕樹裸露的樹根和曲折交錯的樹干,在傳統的繪畫指導中很少有提及。在描繪榕樹時,陸儼少選擇了勾勒這一技法,精心挑選了一兩棵樹作為描繪的重點,以干筆勾勒出樹根縱橫交錯的復雜形態,盡顯榕樹堅韌的生命力。在表現樹干時,他巧妙地運用不同粗細的線條來勾勒出連接與轉折處,使樹干顯得蒼勁有力。最后,他用干淡的墨色進行皴擦,細膩地呈現出榕樹茂密的枝葉,使整幅畫面生動地再現了榕樹的形態,充滿了生機與活力。

除了“勾稿”,陸儼少后來也進行“對景寫生”。在他看來,“對景寫生”是對“目識心記”的一種延展,其目的不僅在于描繪日常難得一見的景物,更重要的是探索和創新筆墨技法,試圖呈現全新的畫面氛圍和樣貌。在雁蕩山的“對景寫生”中,陸儼少并未拘泥于寫實的細節描繪,而是秉持一種更高層次的審美追求。他在精準把握山體基本結構和走向的基礎上,更加注重筆墨本身所蘊含的獨特美感。他以看似輕松隨意的線條勾勒山體輪廓,但實則每一筆都蘊藏著深厚的功力,講究筆墨的豐富變化,具有獨立而深刻的審美價值。尤其是在描繪山體溝壑縱橫的復雜地貌時,陸儼少巧妙地運用干筆略作涂抹,通過濃淡相宜的“墨塊”與恰到好處的“留白”,巧妙地表現出山體的陰陽面和光影變化。這種處理方式不僅使得畫面層次豐富、生動鮮活,更彰顯出他深厚的筆墨功底和對自然山水的深刻理解。

觀察自然、感悟意境和表達內心是陸儼少山水畫寫生中不可或缺的環節。陸儼少的山水畫寫生實踐獨具特色,其核心在于對傳統山水畫藝術的傳承與創新。他通過一種深度的觀照與印證,感悟大自然的神韻。在觀察自然的過程中,一旦發現那些傳統繪畫中未曾描繪過的奇異景觀,他便會以此為靈感,創新并完善相應的繪畫程式與技法,將其轉化為個人藝術追求的獨特表達。他的“留白”“墨塊”“云水”等技法,正是其這一藝術觀念和追求的完美體現,展現了他在山水畫領域的卓越創新與深厚造詣。

晚年的陸儼少在描述他的寫生感悟時深情地說:“北游歸來,乃大開眼界。”他領略到多種典型的山川風貌,感受到不同的皴法和樹法,更深入地理解了山的走勢和丘壑的布局。他將這一切銘記于心,并時常借鑒前人的筆墨技法和構圖經營之道。通過觀察前人如何根據實地景象進行增損變換,創造出新的畫法,他得到了極大的啟發。有了實地觀察的經驗,他在繪畫時便更加膽大心細,運筆自如。相比之下,如果只是聽聞他人的描述,或者僅僅依賴照片的介紹,他總會感到心中沒底,下筆時也會猶豫不決。他認為,在學習山水畫的過程中,當我們掌握了一定的傳統技法后,“必須到外面去看實景,歷覽名山大川,心胸擴大,意境自高”[6]30。從他的論述中,我們可以歸納,陸儼少的寫生方法主要是以“目識心記”的動態觀照為主,輔以“勾稿”,后期參與“對景寫生”。在陸儼少的藝術實踐中,“目識心記”這一動態觀照方式顯得尤為重要。他傾向于通過內心去感受和體悟自然山川的神態,這種方式使他得以對客觀物象的內在結構和規律有深入的理解與把握。與此同時,“勾稿”和“對景寫生”這兩種傳統技法,對陸儼少而言,更多的是作為搜集未來創作素材的手段。在運用這些技法的過程中,他不斷印證傳統筆墨的精華,并在此基礎上進行深入反思和創新,以期提煉出更加符合時代特色的山水表現語言和繪畫圖式。

結語

陸儼少在山水畫寫生實踐中提倡的“目識心記”被視為一個至關重要的創作法門。他通過觀察大自然、感悟內心并將這些體驗融入作品,成功地將個人情感和審美體驗注入其中,形成了獨特的藝術風格。“目識心記”作為一種方法不僅是傳統山水畫寫生的重要手段,在現代藝術創作中也具有啟示性,值得我們在未來的藝術實踐中加以借鑒和運用。

策劃、組稿、責編:史春霖、金前文