略論黃璧的桃源題材山水畫

關鍵詞:《桃花源記》;黃璧;長卷山水;歸隱;理想家園

一、“桃花源”題材概述

在東晉著名文學家陶淵明的代表作《桃花源記》問世之前,凡人偶入仙境的故事就在許多地區的傳說中存在,這類故事往往能勾起人們對幸運的美好想象。而在陶淵明將“桃花源”傳說以文字的形式記錄下來后,以“桃花源”題材為中心進行的詩文、繪畫、戲劇創作得到了進一步發展。

在《桃花源記》中,陶淵明記錄了東晉孝武帝年間,武陵漁人誤入桃花源的故事。故事的敘述猶如一幅山水畫長卷徐徐展開:漁人“緣溪行”,也不知道前行多長的距離,突然看到“夾岸數百步”的“桃花林”,這片桃花林“中無雜樹,芳草鮮美,落英繽紛”。后面“林盡水源”處是山洞,漁人舍船進入狹小的洞口。這是整個故事的序章,漁人從洞口進入以后,“桃花源”的故事便正式開始。首先,“桃源”是一個土地開闊平坦、屋舍整齊有序的山村,其中有“良田美池桑竹”,田間小路交錯相通,還能聽見雞鳴狗叫的聲音,而往來的男女老少在其中怡然自得。其中,漁人與村民的交流互動是故事的高潮,但其中具有畫面感的如村民“設酒殺雞”宴請漁人。其余內容主要在于說明“桃花源”存在的來龍去脈,為故事增添神秘感。而“余人各復延至其家,皆出酒食”一句,或是作者在暗示桃花源的富足無憂。故事的最后,漁人離開,從此再無人能找到“桃花源”,也讓這神秘之處從此成為歷代文人和畫家向往的地方。[1]

《桃花源記》以武陵漁人進出桃花源的行蹤為線索,具象地描寫了一幅近乎理想的絕美山水景致,更喻示這是一個沒有階級、沒有剝削、自食其力、自給自足、和平恬靜的理想社會。《桃花源記》不僅反映了陶淵明對理想農耕社會的憧憬,也代表了傳統文人的文化理想。這一題材幾乎完美地表達了傳統山水畫的旨趣,不僅展現出畫家想象中的山水之美,又表達出文人心中的理想與情懷,因而受到歷代畫家的喜愛,成為畫家熱衷繪制的圖像文本。

以“桃花源”題材為文本創作的繪畫作品最早可追溯至唐代①,而從“桃花源”題材進入文學與藝術的創作領域開始,就呈現出兩種不同的主題傾向:一是神仙洞府所在的神秘之處,二是遠離世俗的隱逸之處。“仙游”與“歸隱”的主題表達既互相交叉,又此消彼長地在這類題材的繪畫作品中不斷發展。早期,“仙游”主題為主流,宋元以后“歸隱”主題逐漸流行,并在明清時期達到高峰。畫家對桃花源故事情節的描繪十分完備,所表達的思想也更貼合陶淵明《桃花源記》表達的主題。

二、目前所見黃璧桃花源題材作品

明清時期“桃花源”題材風靡一時,影響遠至廣東潮汕地區。清初,在潮汕籍畫家黃璧存世的不到50件山水畫作品中,就有兩件明確地以“桃花源”為主題創作的長卷山水。

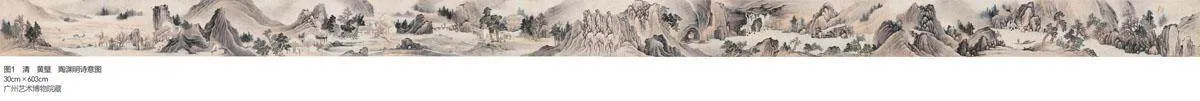

黃璧(1657—?)②,字爾易,號小癡,廣東澄海人,清初書畫家,擅畫山水。黃璧的作品大部分藏于廣東省內各博物館,其中廣東省博物館、廣州藝術博物院(廣州美術館)收藏數量較多,汕頭市博物館、潮州市博物館、澄海博物館也有少量藏品。此外,廣東地區私人藏家也藏有部分黃璧的作品[2]166-167。在以上收藏黃璧作品的公立機構中,以廣州藝術博物院(廣州美術館)的藏品數量最多,共計14件套,其中《陶淵明詩意圖》(圖1)就是以“桃花源”為主題創作的長卷山水畫。

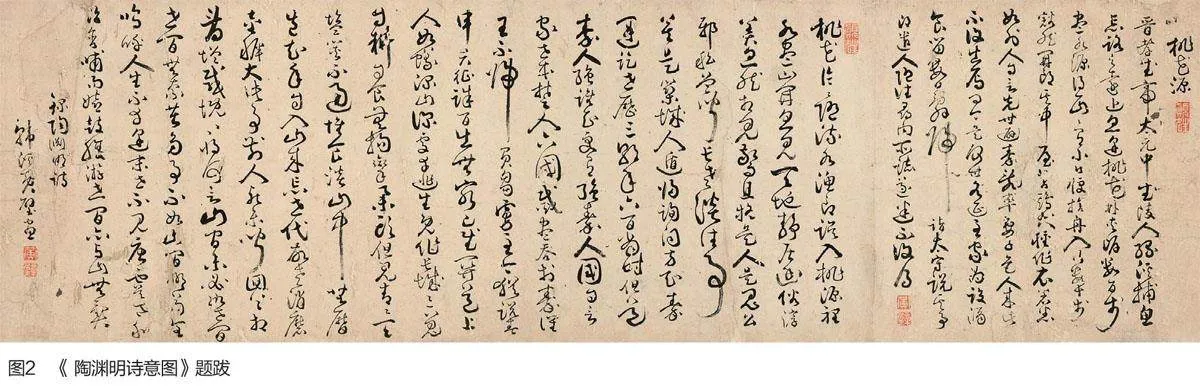

《陶淵明詩意圖》以人物的組織和故事的傳達為主要表現內容,通過長卷的形式展現桃花源故事中的不同場景。畫面從右往左依次展開:漁人劃船穿行于崇山峻嶺間的江中;江流盡頭的洞口處停泊著小舟,不見漁人蹤影,暗示他已從洞口進入桃源;畫面中心位置是漁人與桃源中人拱手相見的情景;最后是桃花源內婦人相聚言談、孩童嬉戲玩鬧,一派男耕女織、安靜祥和的農家生活景象。整件作品布局規整嚴謹,每個情節間以近景處體量較大的山石為間隔,巧妙地劃分了故事的不同部分,筆墨工整細膩,設色淡雅。畫中表現的雖是桃花源的故事,桃花卻沒有如其他同類題材的繪畫一樣占大比重,只作為點綴出現,對“桃花源”內容的表現也僅止于漁人被“余人各復延至其家,皆出酒食”。畫家似乎是想以對人間煙火氣息的渲染和對桃源故事情節的選擇,表達對理想田園生活的憧憬和想象。該作卷首還有兩段黃璧自書的關于桃花源的題跋,分別為:

桃花源。晉孝武帝太元中,武陵人緣溪捕魚。忘路之遠近,忽逢桃花林,夾岸數百步,盡水源得一山,山有小口,便舍舟入。行數十步,豁然開朗。其中屋舍雞犬種作,衣著悉如外人。自云先世避秦亂,率妻子邑人來此,不復出焉。問今是何世,各延至家,為設酒食,留數日,辭歸。詣太守說其事,即遣人隨往尋向所志,遂迷,不復得。

桃花片片隨流水,漁郎誤入桃源里。水盡山開忽見天,地靜居幽俗淳美。忽然相見驚且疑,是人是鬼公邪私。曾聞長老談往事,莫是筑城人遁歸。詢問方知秦運訖,世歷三朝年六百。……自言家世本楚人,六國滅盡吞于秦。懷王不歸負芻虜,至今猶說春申君。征誅百出無窮已,武陵道上人如蟻。深山深處幸逃生,免作長城城下鬼。自耕自食無拘攣,舉頭但見青青天。鹽筴不通惟食淡,山中無歷豈知年。自入山來忘世代,故老消磨童稚大。此事前人死未聞,回首相看增感慨。增感慨,將何言,山間未必如世間。世間無奈苦多事,不如山間聊茍全。嗚呼!人生不幸逢末世,不見唐虞太和治。含哺而嬉鼓腹游,世間亦與山無異。(圖2)

第一段為黃璧根據《桃花源記》原文進行概括而寫下的題跋,第二段則摘錄了明代中期著名的思想家、史學家、政治家、經濟學家、文學家丘濬的詩文。丘濬為廣東瓊山(今屬海南)人,官至戶部尚書兼武英殿大學士。在其學生蔣冕為其重編的《瓊臺詩話》中,錄有黃璧在畫前抄錄的這首《桃源行》,蔣冕在丘濬的詩文前寫道:“世傳桃源事多過其實,如王摩詰劉夢得韓退之,作桃源行皆感于神仙之說,唯王介甫指為避秦之人為得淵明桃源記意。”

在2016年汕頭市博物館編的《小癡大雅:清初黃璧書畫藝術作品集》(嶺南美術出版社2016年版)中,收錄了另一件黃璧的同題材作品《桃花源圖》。此作為私人藏品,筆者僅從上述作品集中看到作品的面貌。這件作品雖同樣為“桃花源”主題,但其對桃花源故事情節的選擇更為簡練。畫面中用大量的筆墨描繪崇山峻嶺及其間的幾處農戶,男耕女織等生活場景點綴其中,而桃花源題材中常見的漁人、溪流、桃花、山洞等具有隱喻和象征含義的圖像符號則基本沒有出現,可以說是一件非典型的桃花源題材作品。如果不是畫家在畫上同樣抄錄了丘濬的《桃源行》,把這件作品視為一般的山村圖也未嘗不可。但也正是這段題跋,結合畫家選擇描繪的內容,似乎在某種程度上表明了黃璧對陶淵明《桃花源記》的理解。與明代丘濬一樣,黃璧認為桃源并非神仙所居之處,而是能避世隱居的理想家園。

結語

縱觀黃璧所作的其他題材的山水畫長卷,如《小癡大雅》一書中收錄的《梅沙彌遺韻》《四季覽勝圖》《四時山水卷》(均為私人收藏),以及廣州藝術博物院藏的兩件黃璧山水畫長卷,似乎都可以看到與這兩件桃花源題材作品相近的圖式。這些作品主題似乎更接近畫家在另一幅山水畫中所題:“曾歷覽山川,見其佳處,皆摩挲于心。遂濡毫信腕寫出,不禁其興之所至,延綿數丈。”[2]160而讓畫家“興之所至”的,則是“清流激蕩,高峰突兀,疊翠寒凝”[2]160的山山水水。不論畫家所作為何人,入畫以何主題,他始終在其中構建自己心中“半水半村遠城市,朝可游騁夕可旋”[2]134、“畫境可作桃花源”[2]137的理想山水世界。

策劃、組稿、責編:史春霖、金前文