“空間”概念的成與變

關鍵詞:空間轉向;巫鴻;方法

自巫鴻將“原境”(Context)這一脫胎于考古學的思維方法引入美術史研究領域以來,愈來愈多的概念被跨界引入美術史研究領域,并逐步成為相關研究的新方法,“空間”便是其中之一。“空間”概念真正進入美術史研究領域,是相當晚近的事情。因其常作為一個抽象的概念,此類研究方法的運用似乎更偏向形式方面,故人們常將其與藝術本體研究相聯系,將“空間”視作內部研究方法的一種加以看待,更偏向本體方向。為此,筆者試以相關文本資料為抓手,在明確“空間”概念源流的基礎上,分析并總結其作為一種新美術史研究方法的特性所在。

巫鴻作為具有國際視野且聲量巨大的美術史學者,影響力不容小覷。其以“空間”為脈絡的新美術史研究方法,也在有意無意間形成了他20余年的研究成果。這種全新的研究方法,使得中國美術史的研究不再拘泥于對圖像或者形式的單純分析,引導人們從一種完整的視角還原藝術作品的語境,對其中所包含的內在邏輯進行準確的評估。

一、何為“空間”

長久以來,圖像學方法和形式分析法是美術史研究的主流。但在學科不斷交叉的當下,此類方法卻略顯單薄。有感于此問題的存在,巫鴻在反思傳統美術史研究方法的基礎上,提出了一個全球視域下促進中西方美術史學界交流的新方法,即對“空間”概念的把握。

(一)來源

“空間”概念并非憑空出現。它最早出現于哲學領域,但在之后很長一段時間內被人們束之高閣,直至20世紀前后才重新回歸到人們的視野。

追溯其源流,有關“空間”的討論最早可追溯至古希臘時期。亞里士多德指出:“空間是不能移動的容器。”在這里,空間被視作靜態的、虛空的場所,事物在這個場所中存在。這一觀點產生了深遠的影響,直到20世紀前后才出現轉變。亨利·列斐伏爾提出“空間具有社會性”,使得“空間”概念不再是空洞的存在。自此,“空間”概念在人文社科領域變得流行起來,“空間轉向”的序幕也由此拉開。我們不再只以時間記事,“空間”“時空”都是認識和理解世界的新方法。“空間”概念不再代表虛無和靜止。人們認為“空間”是生產和再生產的,是一個囊括了一切存在元素的社會系統。與此同時,諸多關于“空間”的理論也被建立起來,“場域”“空間正義”“流動空間”等陸續出現,各學派關于空間的多維度探索不斷深入。

有關“空間”概念的轉向持續進行,并快速融入各個領域。其中,巫鴻創造性地將“空間”概念引入美術史研究領域,認為“傳統美術史并沒有建立起一個以‘空間’為核心的描述和解釋的框架”[1]9,這也進一步解釋了“空間”存在的必要性及其獨創性所在。巫鴻在反傳統的研究模式下,通過對“空間”這一西方概念的本土化改造,為更趨多元的中國美術史研究提供了一種全新的思路。

(二)性質

相較于傳統意義上的“空間”,巫鴻筆下的“空間”顯然結合了更多美術史研究的特性。就其本質而言,巫鴻曾明確指出,在廣義上,他的“空間”更多指一種方法。他在《“空間”的美術史》一書中通過“空間與圖像”“空間與物”“空間與總體藝術”三講層層遞進,最終將一個完整的方法放置于臺面上,即一方面將“空間”當作具體、實際存在的概念,將它看作作品,是一個有質形態,隨后分析這個有質的形態內的美術作品的形式、內容等,以及與之相關聯的空間與作品本身有何聯系,又對作品的闡述有什么幫助;另一方面又將空間看作“由圖像或作品建構起來的結構性聯系”[1]11,這種“結構性聯系”是隱晦的,但不可忽視。我們通過這種聯系將作品的“內部空間”與“外部空間”更好地聯系在一起,站在這個時空下,將這些美術作品安置到一個更加廣闊的人文歷史背景下去找尋這件作品存在的意義與它留下的意義。

二、作為方法的“空間”

在這里,筆者試圖通過對現有資料的梳理,將“空間”方法的主要特征總結為以下兩方面,即圖像、形式與“空間”,以及反思的“空間”。

(一)圖像、形式與“空間”

在2011年與朱志榮教授的訪談中,巫鴻提出他關于美術史研究方法的初步思考:“美術史研究主要涉及的是視覺問題、看的問題、美感的問題,也涉及物質性的問題,比如藝術品的材料構成、空間等。”[2]之后,他進一步調整,并整合出了一套更為翔實的方法。針對這一更新,他在書中寫道:“這一整合、提升過程的意義在我看來有三點:一是空間概念可以幫助我們打破圖像、雕塑、器物和建筑這些美術史材料的傳統類別劃分;二是空間概念可以幫助我們將注視點從孤立的圖像和作品(works)轉移到圖像間和作品間的關系上來;三是空間概念可以幫助我們連接和綜合藝術的內在屬性和外在屬性——前者為藝術品自身的內容和形式,后者為藝術品產生和展示的條件和環境。這三個操作的結果是把‘空間’概念在美術史研究中的地位提升到‘圖像’和‘形式’的層次上去。”[1]11

在實踐的過程中,巫鴻關于“空間”的方法有兩層含義:一是由具體物象或作品延伸出去的內部空間,具體圖像或文本分析是其主要研究方向,目的是還原作品原本的內部環境;二是將“空間”置于更大的邏輯范疇內,將其作為歷史語境的一部分。巫鴻對圖像分析與形式分析有更為縝密的考量:當歷史語境還原時,我們必須走入當時的邏輯才能真實地了解作品存在的意義。“空間”作為一種全新的方法,它綜合了各種不同類型的分析方法,更關注作品“外部空間”與“內部空間”的聯結。其既像是一座橋梁,也好似一種媒介。

(二)反思的“空間”

“空間”概念也并非完美,最為顯著的一點便是“空間”作為一種方法,它所面對的問題會有哪些,即哪里需要“空間”的方法。

巫鴻著重對歷史中具體材料進行深入剖析,并強調其研究對象在歷史語境下對“空間”的獨特闡釋,而非僅僅局限于抽象的“空間”概念本身。所以“空間”方法的邏輯就是:第一,將“空間”視為具體圖像或作品實際存在形態,分析作品中所包含的內容、形式,以及作品產生的緣由與展示的環境等;第二,在更深的層面,將“空間”視為具體物象與外界結構性聯系的主體。這兩個邏輯解決了“空間”指代什么的問題,并將關于作品的分析由文本層面提升到了“空間”層面。這個聯系不是外部所表現出的紙面文本聯系,實則是其內里更具邏輯性的關聯,即這件作品為什么會出現在這里,這個“空間”內的作品安排有何寓意。這是一種對“空間”與作品關聯性的探究。在“空間”層面上,事物之間相互聯系與作用,我們可以從社會、政治、文化和地緣等方面重新觀看原有的研究對象,美術史研究的諸多遺留問題也因此得以被反饋。

三、不斷“生成”的“空間”

值得注意的是,“空間”概念的流變過程與“知識生成”極為相似。從最初我們所知曉的物理意義上的“空間”到哲學意義上的“空間”,再到“空間轉向”中充滿各種意味的“空間”,最后聯系上文中作為美術史研究方法的“空間”,這是一個圓滿的“知識生成”案例。一個概念被無數次重組與解構,最終以全新的面貌進入美術史學家的視野中。“空間”概念的生成,或許為西方概念的引入與本土化改造,以及中國美術史研究的多元轉向夯實了基礎。

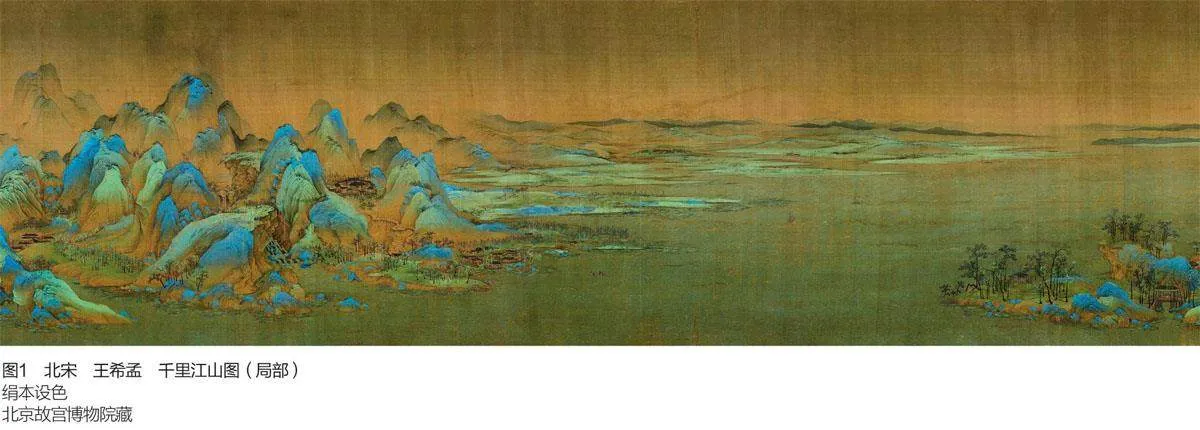

扁平化的“視覺空間”與“圖像空間”對解釋“可行,可望,可游,可居”的中國山水畫(圖1)有難度,而由三個層次層層遞進的“總體空間”即可“很自然地突破‘佛教美術’和‘墓葬美術’等傳統研究領域和學科劃分,轉而考慮這些資料的相互聯系以及對于理解真實歷史環境的作用”[1]194。“空間”作為一種研究方法,打破單一的分析法,將具體的不同空間內的多樣材料加以整理,并以“空間”作為統率,融合多種方法,還原區別于西方單一語境的中式文化架構。被解構的“空間”回到歷史原境,而不斷“生成”的“空間”則回到圖像分析與形式分析的最初,從東西方差異性入手,研究中國邏輯下的敘事原境。這樣,“空間”方法的整體性和準確性才得以確認,不同種類且復雜的空間屬性才有被解析和重構的可能,新視角下的全新研究方法才有被推廣的可能。

結論

在對中國個案的分析中,巫鴻逐漸摸索出了“空間”概念與中國美術史研究的契合之處,并在對相關材料和方法的整合與更新中,最終總結出一套完整且又具有前瞻性的美術史研究方法。在此過程中,他以“空間”概念為支點,強調了被長期忽視的“空間”因素在對美術作品分析時的重要所在,并以具體個案為抓手,構建起一個以“空間”因素為中心的美術史研究方法架構。其不但在研究對象上打破了圖像、器物、建筑等美術史材料之間的界限,而且兼顧對其他研究方法的運用。這一做法成功地將多樣化的研究對象進行了巧妙的整合,不僅重新梳理了多種美術史材料之間原本存在的內在聯系,而且為深入探討諸如墓葬美術等“綜合性藝術形式”提供了全新的研究視角與方向。

同樣,站在中國美術史發展角度來看,“空間”概念的延伸與“空間”方法的存在,吸收了西方人文學科的方法,探索了中國本土美術的研究路徑,在拓寬中國美術史研究道路的同時,帶動整個學科多元發展。除此之外,“空間”概念的引入與相關研究方法的搭建也為西方學者了解中國美術史提供了全新的角度,這對于西方學者解讀和傳播中國美術史也有很大的幫助。

策劃、組稿、責編:史春霖、金前文