時代背景下的宋徽宗繪畫淺析

關鍵詞:歷史;宋徽宗;繪畫

趙佶(1082—1135),即宋徽宗,號宣和主人,北宋書畫家。趙佶即位后過分追求奢侈生活,喜愛奇珍異寶,大興土木。他信奉道教,大建宮觀,自稱“教主道君皇帝”。在宋徽宗集團的腐朽統治下,農民起義爆發,加之金軍入侵,北宋滅亡。趙佶被金人擄至北方,并于1135年去世。趙佶大力發展宮廷繪畫,廣集人才,創立宣和畫院(宣和年間的翰林圖畫院),培養一大批杰出畫家。

趙佶在繪畫方面造詣頗高,自創“瘦金體”,國畫作品有《芙蓉錦雞圖》《臘梅山禽圖》《祥龍石圖》等。趙佶是歷史上一位特殊的皇帝,屢次被繪畫領域學者提起。一些藝術研究者脫離趙佶所處的時代背景去討論其繪畫成就,這也是一種研究方法。但將創作者和時代背景剝離開,難以得出全面的研究結論。因此,本文試在時代背景下淺析宋徽宗繪畫特點、成就和歷史意義。

一、時代背景

“跡徽宗失國之由,非若晉惠之愚、孫皓之暴,亦非有曹、馬之篡奪,特恃其私智小慧,用心一偏,疏斥正士,狎近奸諛。”[1]這是《宋史》中對宋徽宗的評價,比較中肯。簡而言之,宋徽宗在國家衰落之時沒有勵精圖治,卻專注于書畫領域,荒廢本職“工作”。“在宋徽宗時期,宋王朝已經逐漸從輝煌走向沒落,奸臣當道,國內形勢異常嚴峻,已如日薄西山。”[2]24國家在外面臨著金人強烈的威脅,金人一直企圖侵占中原地區。國家內部則是奸臣當道,百姓不堪忍受賦稅等苛政,以致農民起義風起云涌。具體來說,趙佶排斥正直有才能的人,任用奸詐諂媚之人,蔡京、童貫等奸臣充斥著朝廷,政治環境污濁。趙佶揮霍無度,蔡京、童貫等官員迎合徽宗奢靡喜好,壓榨人民,貪得無厭,使得百姓賦役繁重,不得安寧,農民起義爆發。處在這種歷史環境下,趙佶并沒有好好治理國家,努力讓國家重回正軌,而是選擇醉心藝術,尋求內心虛幻的“美好世界”。

歷史人物往往是血肉豐滿、鮮活立體的,趙佶存在不好的一面,也存在積極的一面。趙佶并非不想做個好皇帝,早年還是勵精圖治的。“北宋統一消除了封建割據造成的分裂和隔閡,北宋初期社會的局面是相對穩定的,人們也能夠安居樂業。”[2]28在趙佶繼位之前,經濟文化的發展帶動了繪畫藝術的發展。趙佶執政早期對國家經濟非常重視,多措并舉,取得了一定成效,為宋朝繪畫發展繁榮創造了良好條件。

翰林圖畫院是趙佶極力倡導建立和鼎力支持的。國家直接管理畫院,畫院畫家享受與文官相似的待遇,因此吸引了一大批優秀畫家聚集。趙佶還設立了完整的畫院制度,培養了許多在繪畫史上留名的畫家,比如王希孟、張擇端、李唐等。宋代畫院的建設和院體畫的發展,給后代留下了寶貴的文化財富。

二、繪畫特點

趙佶在繪畫史上具有特殊地位,與他的皇帝生涯有關,又與他對中國畫的影響有關。徽宗繪畫風格具有“皇室的雅正”和“文人繪畫的野逸”[3]的特點。在討論徽宗雅正的繪畫風格之前,不得不提他所使用的繪畫材料。“徽宗的絹畫相比于紙畫,多了一道渲染的過程,因此畫面的色和墨過渡自然,顯得更加細膩。徽宗用的紙,是一種結實勻凈的皮紙,在上面用墨和色比在絹上更容易洇散。”[4]絹畫制作工藝比較復雜,材料采用質量好的棉花和麻絲,包在布料內部作為框架,絲綢固定在外表面。制作工序根據繪畫題材不同而不同,分為剪裁、縫紉、粘貼等方法,使畫面有一種精致明麗的視覺效果。繪畫材料是宋徽宗繪畫的物質基礎。絹畫適合表現皇帝貴族的日常生活,也適合工筆花鳥畫的精心描繪。趙佶繪畫的另一個特征就是具有文人畫的野逸特點。他提倡文人畫,要求畫院畫家提升綜合素養。“為提倡‘詩中有畫,畫中有詩’的意境,宋徽宗對畫院進行了全面的改革,這時期的院體畫被稱為‘宣和畫’……特征就是細膩而準確,幽雅含蓄,富有詩情畫意,以形寫神。”[2]71文人畫是區別于傳統民間繪畫和傳統宮廷繪畫的。文人畫需要創作者精通文學、書法、繪畫、篆刻等門類,趙佶對畫院畫家要求如此,他對自己的要求也是如此。

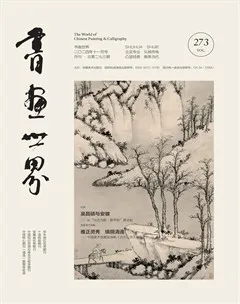

(一)《聽琴圖》

例如我們熟知的《聽琴圖》(圖1),畫面局部已經采用了寫意的文人畫創作方法。仔細觀察,撫琴者背后的竹子整體似乎用的是比較工整的畫法,但是仔細觀察會發現:竹子的枝干是一種比較寫實的創作方法,用墨勾勒,隨后畫上石綠;但是葉子部分卻采用了寫意的方法,用墨撇出。這也是很多文人畫畫家經常采用的方法,會讓畫面的觀賞性和意境都增強。再看每人所坐奇石上的獸皮紋理,從技法上可以看出,獸皮上面褶皺的畫法已經有偏寫意的視覺效果。尤其是整體觀看這幅《聽琴圖》,初看以為是小寫意畫法,與人物衣服的畫法截然不同。衣服的處理還是傳統工筆的畫法,表現了衣服光滑的質感,畫法工致,飄逸華麗,而奇石上獸皮表現出了一種粗紋理效果,與衣服產生強烈對比。這種技法兼顧了“形象”與“意境”,產生多元化的視覺效果,說明趙佶對物象有仔細的觀察和具體深入的感受(假設這幅作品是宋徽宗所作,因為現在對此幅畫的作者存在爭議)。畫面松樹上方是徽宗寵愛的奸臣蔡京所題的七言絕句:“吟徵調商灶下桐,松間疑有入松風。仰窺低審含情客,似聽無弦一弄中。”[5]能讓別人在自己的畫上題字,說明宋徽宗特別信任蔡京。右上角有趙佶用瘦金體書寫的“聽琴圖”三字。

《聽琴圖》的材質是絹,畫風細膩,色彩過渡自然,質感比較好,既有雅致的感覺,又有一種野逸的風范。一方面,這幅畫詩書畫印皆備,是宋徽宗比較具有代表性的繪畫作品;另一方面,這幅畫也是當時社會問題的一個縮影。因為時局混亂,人們生活在水深火熱之中,于是在宗教上尋求希望。宋徽宗信奉道教,畫中的他著一身黑色道袍撫琴。徽宗眼看治國無望,于是將希望寄托于宗教,希望自己能夠成仙。在更早的宋真宗時期,面對遼國強大軍事實力帶來的壓力和即將要來的并沒有太大勝算的戰爭,宋真宗選擇了和談,放棄了收復燕云十六州的計劃。這其實嚴重挫傷了官員和百姓的民族自信心,皇帝則亟須重新樹立北宋政府的權威形象,道教因此被利用上了。趙佶的行為和繪畫元素在這里有了很好的解釋。

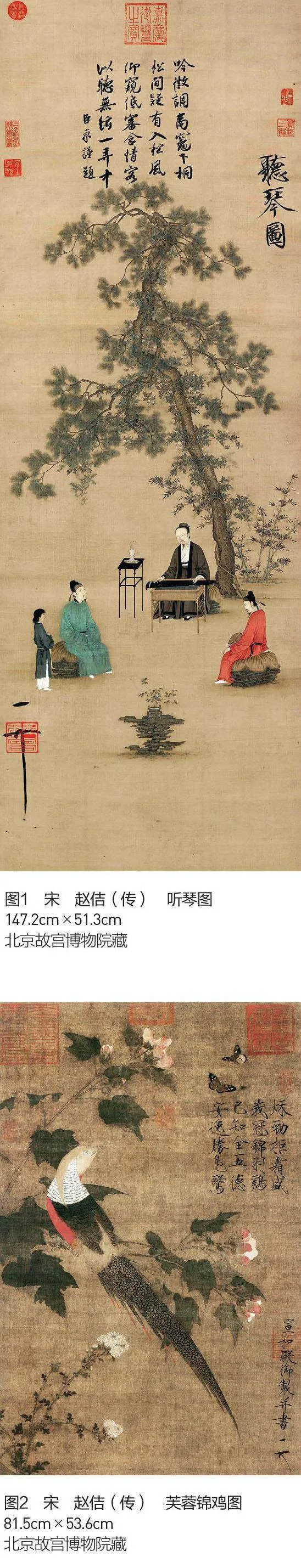

(二)《芙蓉錦雞圖》

《芙蓉錦雞圖》(圖2)是趙佶另一幅氣韻生動的絹本設色作品。畫中芙蓉又叫木芙蓉,是一種葉片和花朵都類似牡丹的花卉。但是其花期比牡丹長,花朵沒有牡丹花朵層次多,色彩也淡雅許多。蘇軾曾作詩云:“千林掃作一番黃,只有芙蓉獨自芳。”木芙蓉是文人和畫家特別喜愛的一種植物,常見于文學和繪畫作品。木芙蓉淡雅,比一般花卉高大,枝干挺直,花朵沒有牡丹那么繁密,且沒有香味。它就像古代文人士大夫一般,高潔,傲立。宋徽宗選擇木芙蓉這個表現題材也契合了文人畫家的偏好:注重繪畫的意境和文學性。畫的右上角還有趙佶用瘦金體寫的四行詩句。 “詩、書、畫都統一在整幅畫面中,在構圖上《芙蓉錦雞圖》本身就是一種創新,這種‘傳統’是從宋徽宗開始興起的。”[6]其實直到北宋晚期,還只有很少一部分畫家能將詩、書、畫統一結合在一個畫面上,這需要畫家具有很高的綜合素養。技法方面,木芙蓉的葉子雖然用的是工筆繪畫技法,但是視覺效果已經偏小寫意方向了,木芙蓉葉片寬大舒展,偏寫意的繪畫方法更注重對文人畫精神意趣的表達。正是因為用了這種方法,畫面顯得更加生動灑脫,仿佛能看到錦雞飛到芙蓉枝上,壓得枝條顫動,增強了畫面的動感和生活趣味性,反映了趙佶對日常生活的細致、敏銳的觀察力。木芙蓉葉片的處理方法與左下角的秋菊花形成鮮明對比,秋菊采用了傳統的工筆畫法,沒有木芙蓉葉片那么讓人印象深刻。假如拋開以往關于《芙蓉錦雞圖》的解讀,聯系時代背景和趙佶從政以來的所作所為,把錦雞比作趙佶,一身漂亮的羽毛就像趙佶現實中的龍袍(皇位);而那只翩翩起舞的蝴蝶,吸引了趙佶的全部注意力,蝴蝶就像趙佶畢生所愛的繪畫和自由。即使站在風雨飄搖的芙蓉(王朝)之上,蝴蝶還在關注自己內心所往。這幅畫或許早已暗示了宋徽宗的命運。

結語

客觀來說,趙佶多才多藝,愛好詩詞、書畫、音樂等,尤其以書畫聞名于世。他的花鳥畫被稱為工筆院體畫。他成立畫院,并訂立制度,培養人才。他招用各地畫師,授予職銜,并以科舉形式命題作畫,錄用了不少有才華的畫師。他在位期間是宋代畫院的鼎盛時期。這些都促進了宋朝乃至后世繪畫的發展。歷史長河滾滾向前,趙佶作為皇帝一敗涂地。但作為畫家,他還是在歷史的河灘上留下了熠熠生輝的顆顆珍珠!

策劃、組稿、責編:史春霖、金前文