欠發達市場經驗學習對企業在發達市場投資的影響

【摘要】盡管眾多知名企業成功依托“農村包圍城市”國際化路徑實現了全球布局, 但學術界卻普遍認為企業在欠發達市場難以獲取有價值的知識。本文以2004 ~ 2019年面向“一帶一路”欠發達市場投資的上市公司為樣本, 實證檢驗企業在“一帶一路”欠發達市場獲取的經驗知識對其后續在發達市場投資的影響。研究發現: 企業在欠發達市場獲取的一般國際化知識正向影響其后續在發達市場的投資, 而特定市場知識通過倒U型方式影響其后續在發達市場的投資; 欠發達市場經驗知識來源國與目標發達市場間的制度距離會弱化兩類經驗知識對企業后續在發達市場投資的影響。進一步分析發現, 當企業具有較強的知識轉移動機與知識轉移能力時, 兩類經驗知識對企業后續在發達市場投資的積極影響更為明顯。本文為破解關于“農村包圍城市”國際化路徑的悖論提供了經驗證據, 對于如何依托“一帶一路”市場資源撬動發達市場資源以賦能中國經濟的高質量發展具有啟示價值。

【關鍵詞】經驗學習;一般國際化知識;特定市場知識;發達市場;制度距離

【中圖分類號】 F279 【文獻標識碼】A 【文章編號】1004-0994(2024)23-0038-7

【基金項目】國家自然科學基金面上項目“面向‘一帶一路’的中國海外企業國際化經驗轉移機制研究:基于‘反向跳板’的理論視角”(項目編號:72172018);國家自然科學基金面上項目“時間壓縮不經濟視角下非核心企業創新價值鏈嵌入悖論及平衡機制研究”(項目編號:72374032)

【作者單位】1.北京郵電大學經濟管理學院, 北京 100876;2.石河子大學經濟與管理學院, 新疆 832003。陳詳詳為通訊作者

一、 引言

習近平總書記在學習貫徹黨的二十大精神研討班開班式上強調, “要不斷擴大高水平對外開放, 深度參與全球產業分工和合作, 用好國內國際兩種資源, 拓展中國式現代化的發展空間”。現有研究探討了我國企業對外直接投資的前因、 績效和情境因素(Yang等,2023;王澤宇等,2019), 但這些研究往往假定企業在不同區位的對外直接投資是相互獨立的, 忽略了企業在不同市場對外直接投資活動間的關聯。值得注意的是, 我國企業既可以在發達市場投資, 也可以在欠發達市場投資, 且在兩類市場中的投資不是相互獨立的(洪俊杰和商輝,2019)。那么, 企業在某一類市場中的投資如何影響其后續在另一類市場的投資?現有研究并未給出具體答案。在百年未有之大變局加速演進和“一帶一路”倡議實施的大背景下, 考慮到越來越多的企業沿著“一帶一路”布局, 選擇了先進入沿線欠發達市場投資而后進入發達市場投資的“農村包圍城市”國際化路徑, 本文聚焦于探討企業在欠發達市場的投資如何影響其后續在發達市場的投資, 以期為我國如何依托欠發達市場資源撬動發達市場資源以賦能中國經濟的高質量發展提供經驗證據。

學術界普遍認為, 企業在競爭不激烈、 制度環境薄弱的欠發達市場獲取的經驗知識難以被移植到競爭激烈、 制度完善的發達市場, 企業在投資發達市場前沒必要先到欠發達市場學習。甚至, 有學者認為企業在欠發達市場獲取的經驗知識還可能引致“鎖定效應”, 使企業傾向于沿著原有的國際化軌跡進入同類市場投資(湯臨佳等,2016), 陷入欠發達市場的“低端鎖定”陷阱。但在實踐中, 以華為、 TCL、 海信、 亨通等為代表的很多企業成功依托欠發達市場進入了發達市場, 實現了全球布局。海爾CEO張瑞敏在訪談中更是明確指出, 海爾在印度尼西亞、 菲律賓等國家的投資都是在為其進入美國市場奠定基礎(葛京,2006)。理論和實踐上的悖論, 讓我們不禁思考: 企業在欠發達市場可學習到什么經驗知識?這些知識能否被轉移應用到發達市場, 會如何影響企業后續在發達市場的投資?

為此, 本文基于2004 ~ 2019年面向“一帶一路”欠發達市場投資的制造業企業數據, 實證探討企業在沿線欠發達市場獲取的經驗知識對其后續在發達市場投資的影響。本文可能存在如下幾點貢獻: 第一, 已有關于“農村包圍城市”國際化路徑的研究主要聚焦于理論層面, 且針對這條路徑的可行性存在爭論(王鳳彬和楊陽,2010)。本文實證探討企業在沿線欠發達市場獲取的不同經驗知識對其后續在發達市場投資的差異化影響, 不但有助于理解“農村包圍城市”國際化路徑的理論機理, 而且為破解理論與實踐上關于這一路徑的悖論提供了經驗證據, 對于理解如何通過推動共建“一帶一路”高質量發展、 拓展中國式現代化的發展空間具有重要啟示。第二, 既往研究往往將來自其他國家的經驗知識統一概念化為一般經驗知識, 既沒有考慮經驗知識的轉移方向, 也沒有細分經驗知識的類型。本文將一般經驗知識進一步細分為一般國際化知識和特定市場知識, 揭示企業在欠發達市場獲取的兩類經驗知識在發達市場的不同轉移效應, 從經驗知識的類型和轉移方向兩個方面實現了對現有國際化經驗知識轉移研究框架的雙重拓展。第三, 本文發現企業在欠發達市場獲取的經驗知識會影響其后續在發達市場的投資, 這打破了以往研究將企業在不同區位的對外直接投資認為是相互獨立的隱含假設, 為理解企業在發達市場投資的影響因素提供了新視角。第四, 既往研究主要聚焦于考察母國與目標東道國間的制度距離如何限制企業在目標東道國的投資(Wang等,2022), 本文通過考察經驗知識來源國與目標東道國間的制度距離如何通過影響企業前期經驗知識在目標東道國的轉移應用而限制企業在目標東道國投資, 從制度距離的作用環節和作用機制兩個方面實現了對現有研究框架的雙重拓展。

二、 文獻綜述

國際化過程理論認為企業的國際化過程本質上是組織學習的過程, 通過在某一市場的學習, 企業可以不斷發展并更新其一般國際化知識和特定市場知識(Johanson和Vahlne,2009)。其中, 一般國際化知識是指企業在國際化過程中所積累的不受區域限制的、 關于企業如何參與國際化運營的一般知識(Fletcher等,2013), 如管理與協調不同區位國際業務知識、 進入模式知識等。此類知識是去情境化的, 可被轉移應用至任何市場, 但在其他市場上的應用方式可能存在差異, 企業在將此類知識轉移應用至其他市場之前仍然需要對其進行適量調整。特定市場知識是指企業在國際化過程中所積累的嵌入在特定情境下的知識(Eriksson等,2000), 既包括與某一東道國市場條件、 客戶基礎、 競爭情況等方面相關的特定商業知識, 也包括與某一特定東道國制度、 文化、 社會價值觀等方面相關的特定制度知識。此類知識是嵌入在特定情境下的, 通常只有部分知識可被轉移應用至其他市場。并且, 企業在將此類知識轉移應用至其他市場之前不僅需要先識別出有用的經驗知識, 還需要對其進行解碼與重組(Rose等,2015), 因此轉移此類知識所需的成本也較高。由于兩類知識在其他市場的可轉移性及轉移難度的差異, 兩類經驗知識可能會對企業后續的國際擴張方向產生差異化的影響(Hendriks,2020)。

盡管已有大量研究探討了國際化經驗知識在企業后續國際化進程中的重要作用(Alena和Frode,2022), 但這些研究往往假定國際化經驗知識是同質的(葛順奇等,2022), 將企業從其他市場獲取的國際化經驗知識統一概念化為一般經驗知識(Li等,2017), 不但沒有區分經驗知識的類型, 而且沒有考慮經驗知識的轉移方向, 尚未揭示企業在欠發達市場獲取的經驗知識對其后續在發達市場投資的影響。雖有少量學者在理論層面關注了欠發達市場投資經驗對企業在發達市場投資的影響, 但對于二者間的關系存在爭論。因此, 本文進一步區分企業在欠發達市場獲取的經驗知識類型, 并考察不同類型知識對企業后續在發達市場投資的潛在差異化影響及其影響機制具有重要的理論價值。

三、 研究假說

本文認為, 企業在欠發達市場可同時獲得一般國際化知識和特定市場知識, 并且兩類知識會對企業后續在發達市場的投資產生差異化影響。其中, 一般國際化知識是推動企業進入其他新市場投資的主要力量, 會促進企業后續在發達市場的投資。第一, 企業在欠發達市場和發達市場投資的基本程序是相似的(García-García等,2017)。如果企業在欠發達市場上已經掌握了開展對外投資的一般國際化知識, 其后續在發達市場投資時就不再需要重新學習所有的流程, 這會降低其后續在發達市場投資的成本。第二, 缺乏本地知識是導致企業對外直接投資風險的主要原因之一(Johanson和Vahlne,2009), 而一般國際化知識不僅可以幫助企業快速獲取發達市場的本地知識, 還能幫助企業應對其在國際市場中所面臨的挑戰, 降低企業進入發達市場投資的風險。雖然在其他市場應用這些知識需要適量的調整, 但是調整成本較低。并且, 這些成本不會隨著知識的積累而增加, 甚至還可能隨著知識轉移技巧的形成而降低。為此, 本文提出了H1a:

H1a: 在欠發達市場獲取的一般國際化知識正向影響企業后續在發達市場的投資。

盡管存在顯著差異, 但是許多欠發達國家某一方面的特征與發達國家是相似的, 企業在相似情境下獲取的特定市場知識有助于企業后續在發達市場進行投資。并且, 企業在欠發達市場投資時, 通過與來自發達市場跨國企業互動所獲取的特定競爭與合作知識也有助于企業后續在發達市場投資。然而, 特定市場知識具有情境嵌入性, 僅部分知識可被轉移應用到發達市場, 在轉移應用前需要企業投入大量認知資源對其進行識別、 解碼與調整, 但企業的認知資源是有限的(Castellaneta和Zollo,2015)。隨著特定市場知識的持續積累, 過量知識所造成的認知負荷不但會降低企業的知識處理效率, 還可能造成知識誤用, 引致學習懲罰(湯臨佳等,2016), 從而降低企業在發達市場的生存績效。此外, 選擇到發達市場投資不僅需要企業放棄特定市場知識在同類欠發達市場創造的潛在收益, 還需要企業改變其某些行為慣例來適應發達市場新環境, 這會造成路徑依賴, 不利于企業在發達市場的投資。因此, 本文認為企業在欠發達市場獲取的特定市場知識與企業后續在發達市場投資之間存在非線性關系。為此, 本文提出了H1b:

H1b: 在欠發達市場獲取的特定市場知識與企業后續在發達市場投資之間呈倒U型關系。

經驗知識的轉移不是自發產生的, 也并不是所有的經驗知識均可被轉移應用于其他國家。經驗知識來源國與目標東道國間的制度距離會改變經驗知識的有用性及轉移成本, 進而影響企業在后續目標東道國的投資(Thomas等,2011)。盡管一般國際化知識可被轉移應用至其他市場, 但此類知識在發達市場的轉移應用仍然需要適量調整, 會產生一定的調整成本(Wang等,2014)。隨著制度距離的縮小, 企業在欠發達市場獲取的一般國際化知識或許可被直接轉移應用到發達市場, 或許需要更少的調整成本, 這會強化企業將這些經驗知識轉移應用到發達市場的意愿, 更大程度地促進企業后續在發達市場的投資。此外, 進入制度距離較小新國家投資所遇到的新挑戰相對較少(Lilach和Song,2011)。隨著經驗知識來源國與目標發達市場間制度距離的縮小, 企業在欠發達市場獲取的一般國際化知識可以更有效地幫助企業應對其在發達市場所遇到的挑戰, 更有利于企業后續在發達市場的投資。為此, 本文提出了H2a:

H2a: 經驗知識來源國與目標發達市場間的制度距離會弱化企業在欠發達市場獲取的一般國際化知識對其后續在發達市場投資的正向影響。

制度距離會同時影響特定市場知識在發達市場的轉移成本及有用性。隨著制度距離的增加, 原本在發達市場有用的特定市場知識可能會變得無用, 這會進一步加大企業理解發達國家商業規范、 認知規范和文化習俗的難度, 弱化特定市場知識可能帶來的積極影響。并且, 制度距離的增加會進一步放大特定市場知識被轉移應用到發達市場的調整成本(Thomas等,2011), 更大程度地抵消此類知識對企業后續在發達市場投資的積極影響, 使倒U型曲線左側的上升速度變慢。當特定市場知識超過一定水平之后, 隨著制度距離的增加, 原本在發達市場有用的知識在變成無用知識后也不再需要企業分配額外的資源去轉移應用, 這會在一定程度上緩解認知負荷所引致的負向影響, 降低倒U型曲線右側的下降速度。為此, 本文提出了H2b:

H2b: 經驗知識來源國與目標發達市場間的制度距離會弱化企業在欠發達市場獲取的特定市場知識與其后續在發達市場投資間的倒U型關系, 使曲線變平緩。

四、 研究設計

(一) 樣本與數據

在“一帶一路”倡議實施的大背景下, 越來越多的企業沿著“一帶一路”布局(祝繼高等,2021)。將欠發達市場圈定為由60個“一帶一路”欠發達國家組成的市場①, 將發達市場圈定為由聯合國和經濟合作與發展組織(OECD)同時公認的23個非“一帶一路”沿線發達國家②組成的市場, 不僅契合本文的研究情景, 而且也響應了越來越多企業沿著“一帶一路”布局的趨勢, 使本文的結論更具實踐價值。并且, 由于2020年外部環境對企業的對外直接投資活動產生了巨大沖擊, 相關數據可能無法反映企業真實的投資活動, 本文最終選擇2004 ~ 2019年面向60個“一帶一路”欠發達國家投資的A股制造業上市公司為研究對象。

在數據收集上, 本文從企業年報搜集了所有面向“一帶一路”市場投資的企業的海外子公司數據; 從CSMAR、 WIND數據庫獲取了企業特征數據; 從全球治理指標數據庫(WGI)、 世界銀行發展數據庫、 CEPII數據庫和Hofstede網站獲取了各國家特征數據。而后, 以“企業代碼—企業子公司—企業子公司設立東道國”為軸線, 對三方面的數據進行合并與整理, 并剔除ST類企業和主要變量缺失的數據, 最終獲得了478家企業的2341條觀測數據。

(二) 變量測量

1. 被解釋變量。企業在發達市場的投資(DOFDI)是指企業在上述所圈定的23個非“一帶一路”沿線發達國家的對外直接投資, 其本質上是以一種通過在海外市場設立子公司來獲取管理權或控制權的一種股權投資, 其結果就是設立一家子公司(Xie等,2019)。借鑒既往的研究, 本文采用焦點企業給定年份在發達市場設立的子公司數量測度其在發達市場的投資。

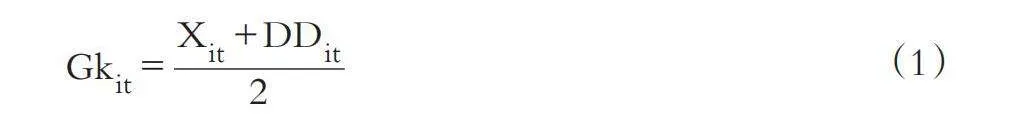

2. 解釋變量。一般國際化知識(GK)的學習和積累與企業海外子公司所涉及東道國制度環境的多樣性緊密相關(Monica等,2020)。借鑒Huang等(2021)的測度邏輯, 本文采用企業“一帶一路”沿線欠發達國家子公司所涉及的國家數量及各沿線東道國間制度多樣性水平的均值來衡量一般國際化知識, 如公式(1)所示:

[Gkit=Xit+DDit2] (1)

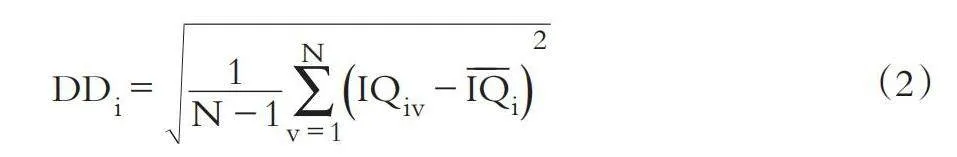

其中, Xit表示t年企業i的沿線欠發達國家子公司所涉及的國家數量, DDit表示t年企業i的沿線欠發達國家子公司所涉及國家間的制度多樣性水平。DDi的計算如公式(2)所示:

[DDi=1N-1v=1NIQiv-IQi2] (2)

其中: N表示企業i所設立過的沿線子公司數量; IQiv表示企業i第v個沿線子公司所在東道國的制度環境得分(各國的制度環境得分基于世界銀行全球治理指數,采用主成分分析法計算); IQi表示企業i沿線子公司所涉及東道國制度環境得分的均值。

特定市場知識(SK)源于企業在某一市場的運營學習, 是企業在某一市場經營壽命的函數(Moritz等,2018)。借鑒既往研究, 本文采用特定年份之前企業在“一帶一路”沿線欠發達市場子公司的累積運營年限之和來測度特定市場知識, 如公式(3)所示:

SKit= Xis(s≤t) (3)

其中: s表示2004年到t年的任一年份; Xis表示企業i第s年在沿線欠發達市場運營的子公司總數量。

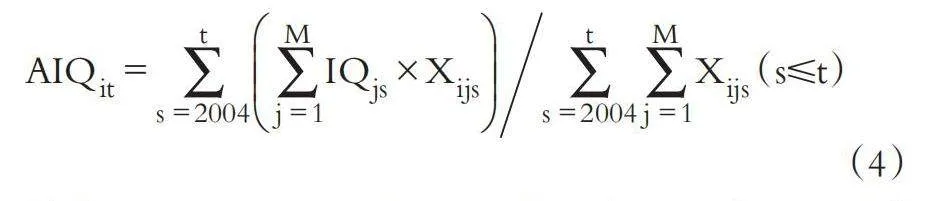

3. 調節變量。經驗知識來源國與目標發達市場間的制度距離(ID)和企業沿線欠發達市場子公司所涉及的東道國制度質量水平與目標發達市場制度質量水平間的差異相關。相對于制度完善的發達市場, 企業沿線子公司所涉及東道國的制度質量水平越高, 沿線子公司所涉及東道國與發達市場間的制度距離就越小。為此, 基于世界銀行全球治理指數, 本文采用特定年份之前企業沿線欠發達市場子公司所涉及東道國制度質量的加權均值測度沿線子公司所涉及的東道國質量水平(AIQ), 如公式(4)所示:

(s≤t)

(4)

其中: M表示企業i的沿線欠發達市場子公司所涉及的國家數量; s表示2004年到t年的任一年份; IQjs表示j國s年的制度環境綜合得分; Xijs表示企業i在j國s年運營的子公司總數量。

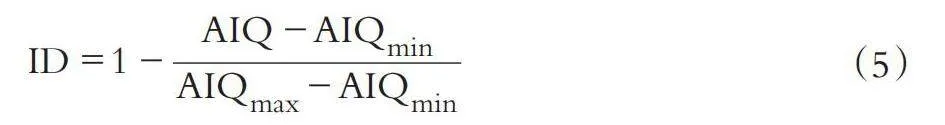

在此基礎上, 借鑒Li等(2017)的研究, 基于公式(4)反轉AIQ以測度欠發達市場經驗知識來源國與目標發達市場間的制度距離(ID), 如公式(5)所示:

[ID=1-AIQ-AIQminAIQmax-AIQmin] (5)

其中: AIQmax、 AIQmin分別表示樣本中AIQ的最大值和最小值。

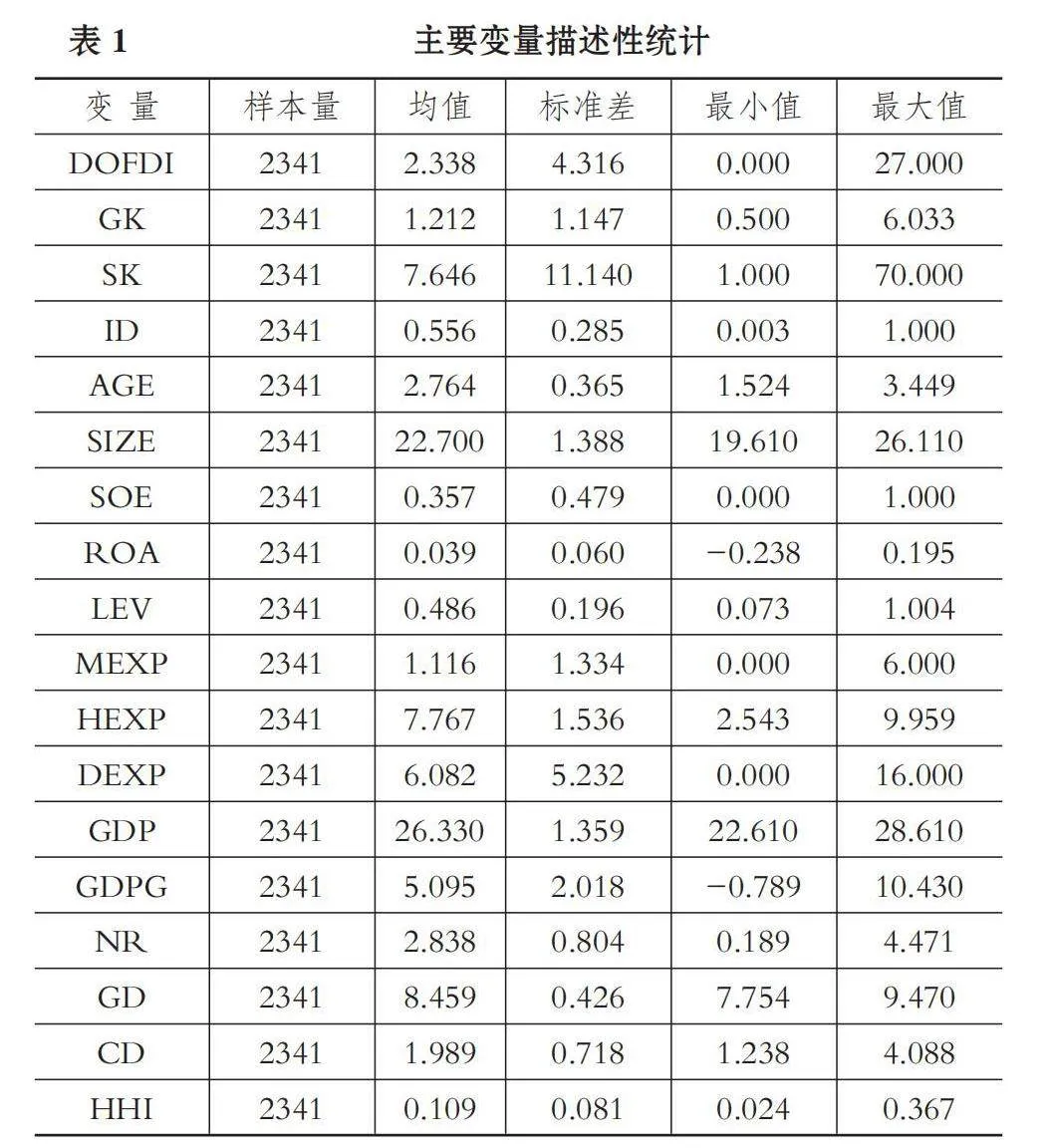

4. 控制變量。本文控制如下變量: 企業年齡(AGE), 為企業成立年限的自然對數; 企業規模(SIZE), 為企業職工數的自然對數; 企業所有權結構(SOE), 若為國有企業則取值為1, 否則為0; 盈利能力(ROA), 為公司凈利潤/平均資產余額×100%; 資本結構(LEV), 為公司負債總額/資產總額×100%; 管理層國際化經驗(MEXP), 為董監高中具有海外學習或工作經歷的董事數量; 源于母國的國際化經驗(HEXP), 為企業注冊城市外資流入金額的自然對數; 源于發達國家的國際化經驗(DEXP), 為企業在發達市場至少運營一個子公司的年限之和; 沿線東道國市場容量(GDP), 基于公式(4)采用特定年份焦點企業沿線子公司所涉及東道國GDP的加權均值測量; 沿線東道國市場潛力(GDPG), 基于公式(4)采用特定年份焦點企業沿線子公司所涉及東道國GDP增長率的加權均值測量; 沿線東道國自然資源(NR), 基于公式(4)采用特定年份焦點企業沿線子公司所涉及東道國的燃料、 金屬與礦石出口比例的加權均值測量; 我國與沿線東道國間的地理距離(GD), 基于公式(4)采用焦點企業沿線子公司所涉及東道國與我國首都地理距離加權均值的自然對數測量; 我國與沿線欠發達東道國間的文化距離(CD), 基于公式(4)采用焦點企業沿線子公司所涉及東道國與我國文化距離的加權均值測度; 行業競爭(HHI), 采用赫芬達爾指數測度。本文還進一步控制了時間(Year)及行業(Ind)虛擬變量以緩解其他潛在因素的影響。表1匯報了主要變量的描述性統計。

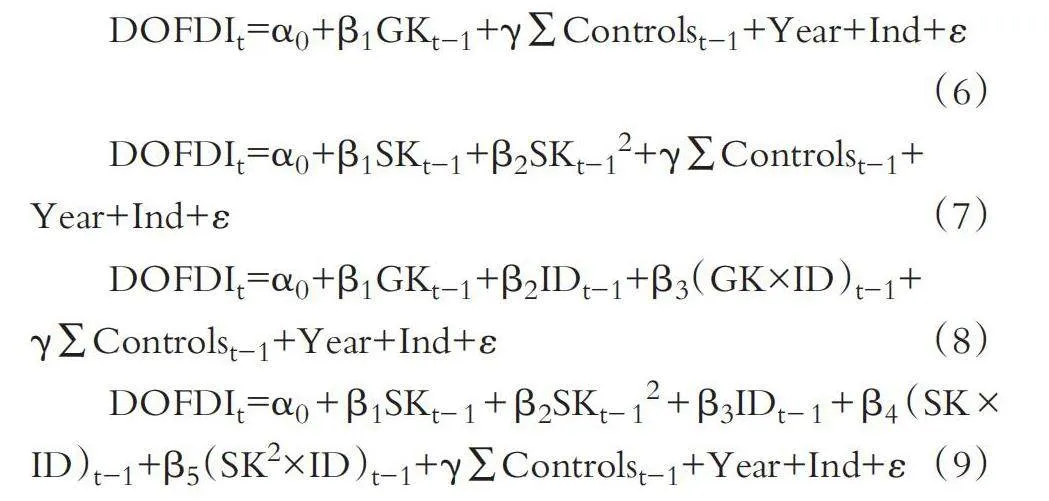

(三) 模型設定

為檢驗假設, 本文構建如下模型。為檢驗H1a, 模型(6)加入了控制變量和GK, α0為截距項, γ代表控制變量的回歸系數, ε為隨機擾動項。為檢驗H1b, 模型(7)在模型(6)的基礎上加入了SK的一次項和二次項以驗證倒U型關系; 為檢驗H2a, 模型(8)在模型(6)的基礎上加入了ID及GK與ID的交互項; 為檢驗H2b, 模型(9)在模型(8)的基礎上加入了ID及其與SK一次項和二次項的交互項。

DOFDIt=α0+β1GKt-1+γ∑Controlst-1+Year+Ind+ε

(6)

DOFDIt=α0+β1SKt-1+β2SKt-12+γ∑Controlst-1+

Year+Ind+ε (7)

DOFDIt=α0+β1GKt-1+β2IDt-1+β3(GK×ID)t-1+

γ∑Controlst-1+Year+Ind+ε (8)

DOFDIt=α0+β1SKt-1+β2SKt-12+β3IDt-1+β4(SK×ID)t-1+β5(SK2×ID)t-1+γ∑Controlst-1+Year+Ind+ε (9)

本文的被解釋變量為離散計數變量, 通常采用泊松回歸模型或負二項回歸模型。由于企業在發達市場投資的均值為2.338, 明顯小于其方差18.628, 不滿足泊松回歸均值等于方差的基本條件, 因此選擇負二項回歸更為合適。更進一步地, 被解釋變量中包含了很多的“0”值, 進一步比較零膨脹負二項回歸和標準負二項回歸發現, 零膨脹負二項回歸輸出的“Vuong統計量”為負值。因此, 本文選擇標準負二項回歸對結果進行估計。此外, 為反映出企業后續在發達市場投資的時滯性, 也為避免估計方程中各解釋變量與被解釋變量間相互影響所帶來的潛在內生性問題, 本文在后續的模型中選擇滯后一期的解釋變量進行估計。

五、 實證結果分析

(一) 基準回歸結果

表2匯報了企業在欠發達市場獲取的經驗知識對其后續在發達市場投資的直接影響。從第(1)列可知, 一般國際化知識在1%的水平上正向影響企業后續在發達市場的投資, H1a得到支持。從第(2)、 (3)列可知, 特定市場知識二次項在1%的水平上負向影響企業后續在發達市場的投資, H1b得到初步支持。進一步地, 借鑒Haans等(2016)的研究, 本文對二者間的倒U型關系進行更為嚴格的檢驗: 特定市場知識一次項系數顯著為正、 二次項系數顯著為負; 曲線斜率左端取值β1+2β2XL=0.021>0, 右端斜率取值為β1+2β2XH=-0.039<0; 曲線的拐點為-β1/2β2=25.32, 在特定市場知識的取值范圍[1,70]內, 表明特定市場知識通過倒U型模式影響企業后續在發達市場的投資, H1b得到支持。

(二) 穩健性檢驗

遺漏變量的問題可能導致出現內生性問題。為此, 本文選取我國企業在欠發達市場的同行集聚水平(IV)作為工具變量進行兩階段回歸, 采用給定年份行業內其他中國企業(剔除目標企業本身)在沿線欠發達市場設立子公司數量的均值進行測量(Li等,2023)。從理論上來說, 某一企業在欠發達市場的經驗學習會受到我國企業在欠發達市場行業集聚的影響(Li等,2023), 但我國企業在欠發達市場的行業集聚較難對某一企業后續在發達市場的投資產生直接影響, 本文選擇IV作為工具變量是合適的。此外, 本文進一步采用替換解釋變量和被解釋變量、 篩選樣本等方式進行穩健性檢驗, 結果(由于篇幅限制留存備索)均保持不變。

六、 進一步分析

(一) 機制檢驗

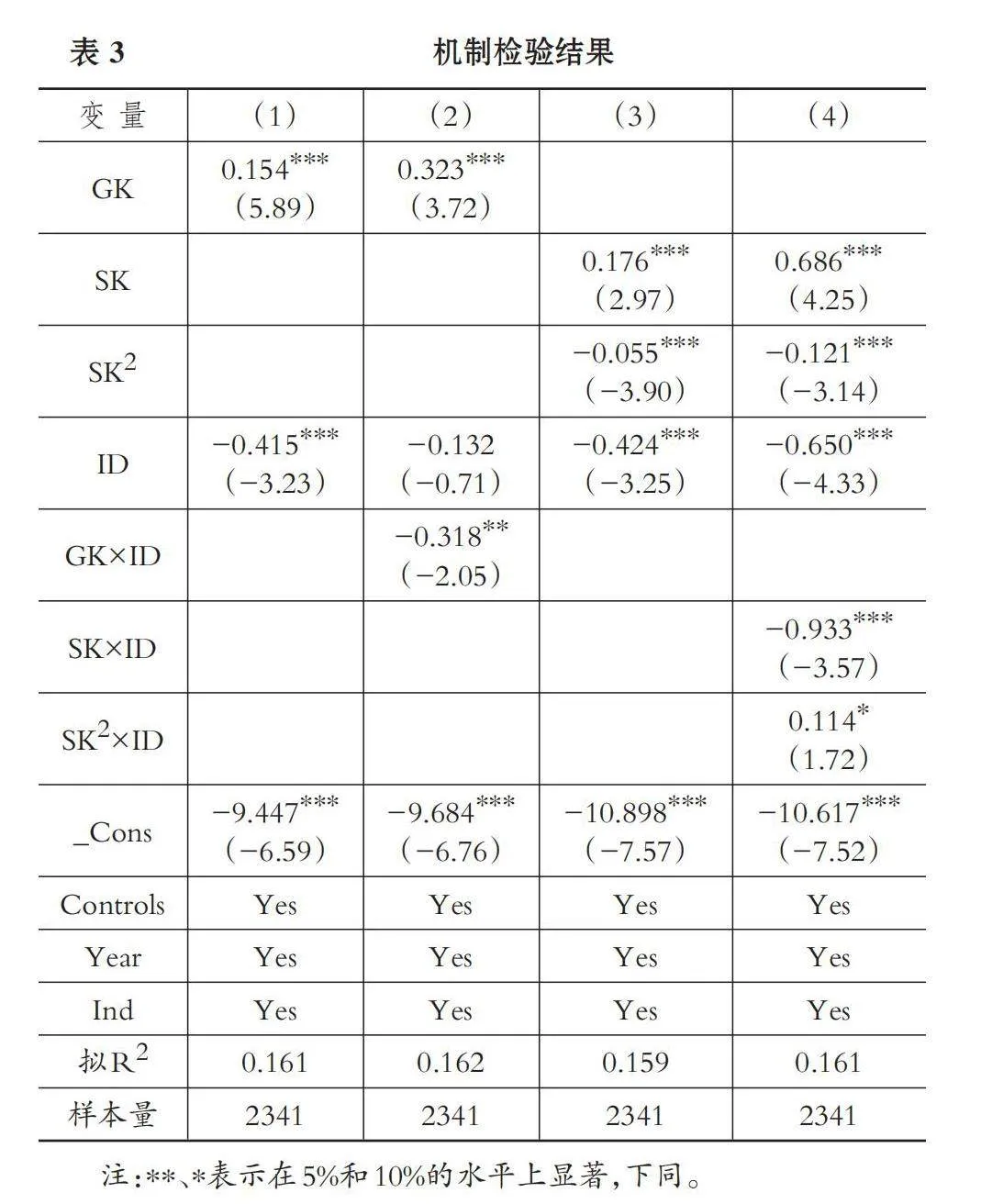

表3匯報了H2a和H2b的檢驗結果。從第(1)、 (2)列可知, 一般國際化知識與制度距離的交互項系數在5%的水平上負向顯著, 這說明制度距離會弱化企業在欠發達市場獲取的一般國際化知識對企業后續在發達市場投資的正向影響, H2a得到驗證。從第(3)、 (4)列可知, 特定市場知識二次項與調節變量的交互項系數正向顯著, 與特定市場知識二次項系數的符號相反, 這說明制度距離會弱化特定市場知識與企業后續在發達市場投資間的倒U型關系, 即隨著制度距離的增加, 特定市場知識與企業在發達市場投資間的倒U型曲線變得平緩, H2b得到驗證。

(二) 異質性分析

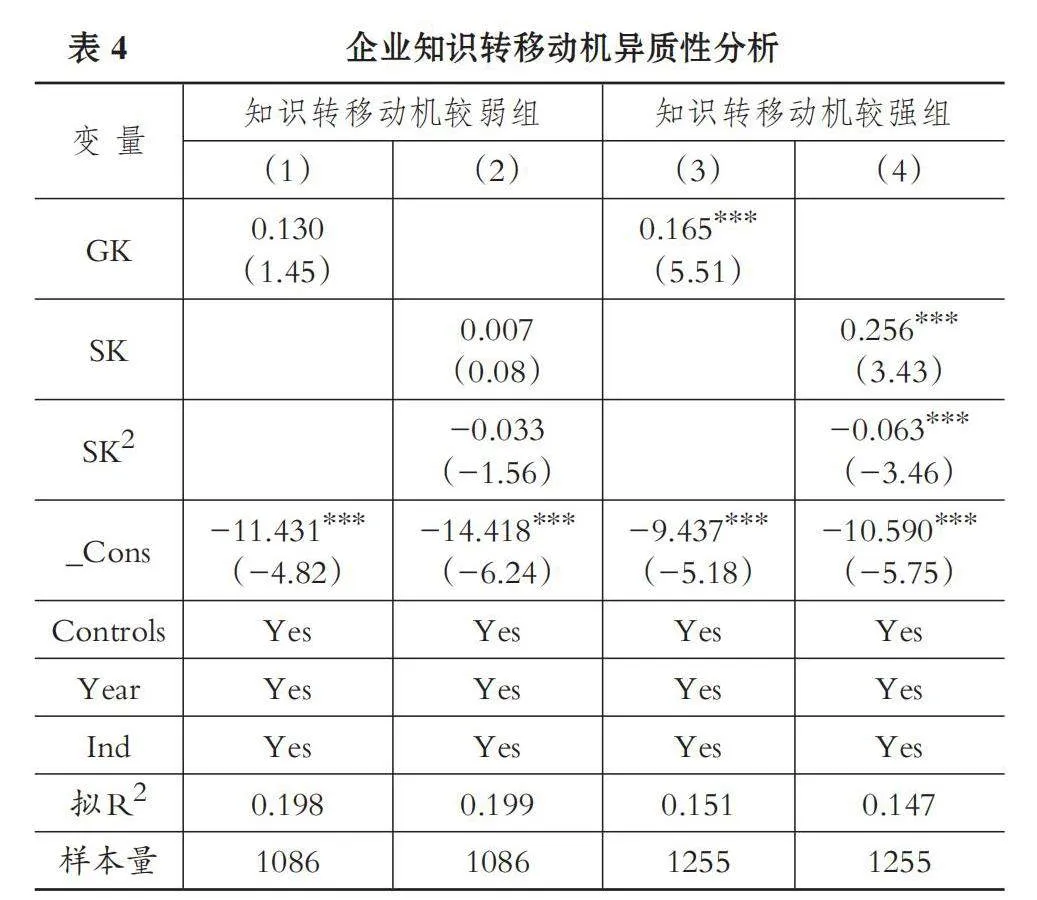

1. 企業知識轉移動機異質性。企業在欠發達市場獲取一般國際化知識與特定市場知識之后, 只有有意愿進入發達市場的企業才會關注這些知識的可轉移性, 并愿意為這些知識在發達市場的轉移應用付出努力。為此, 本文預期: 當企業具有較強知識轉移動機時, 企業在欠發達市場獲取的一般國際化知識和特定市場知識對企業在發達市場投資的積極影響更為明顯。為驗證上述觀點, 本文以企業進入發達市場的意愿為切入點, 采用企業是否屬于具有較強戰略資產尋求意愿的高新技術企業替代測量知識轉移動機: 若公司屬于具有較強戰略資產尋求意愿的高新技術企業, 則視其為知識轉移動機較強組, 否則視為知識轉移動機較弱組。表4的實證結果顯示: 在知識轉移動機較弱組, 兩類知識對企業后續在發達市場投資的影響均不顯著; 而在知識轉移動機較強組, 一般國際化知識顯著正向影響企業后續在發達市場的投資, 特定市場知識通過倒U型方式影響企業后續在發達市場的投資。這說明, 知識轉移動機是實現欠發達市場經驗知識被轉移應用到發達市場的條件, 與前述邏輯相符。

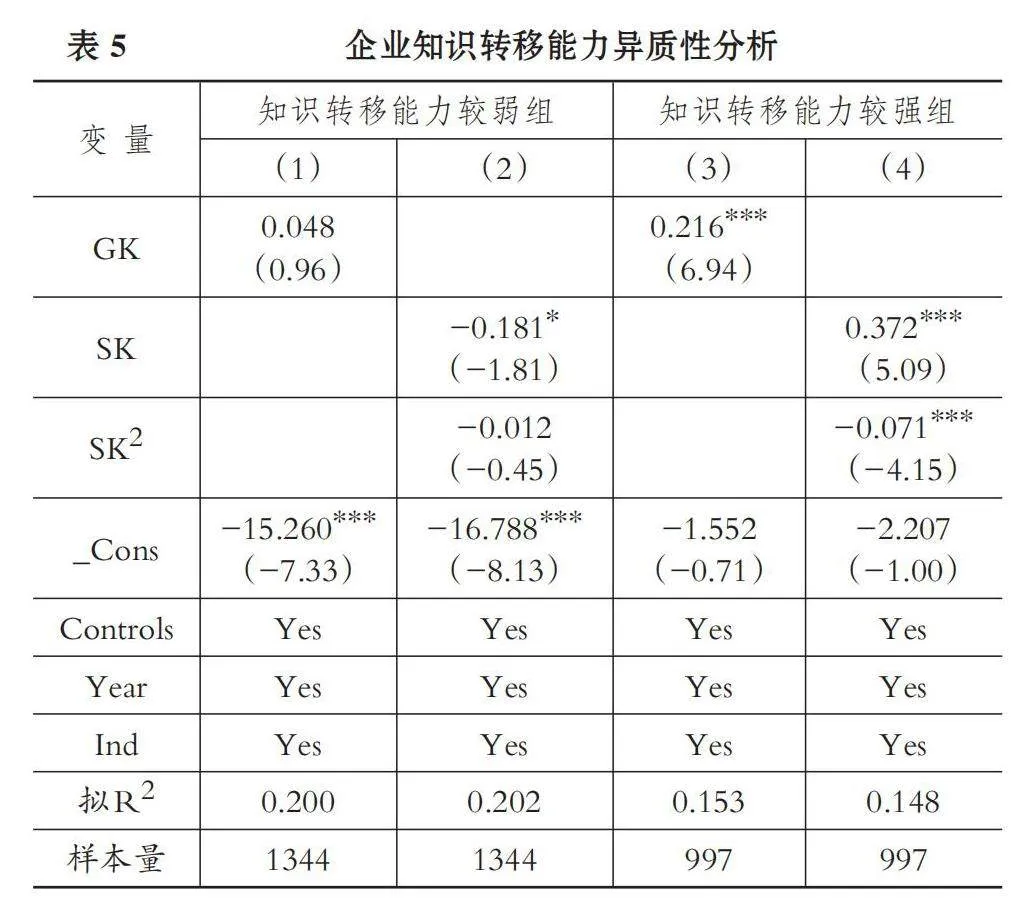

2. 企業知識轉移能力異質性。企業的知識轉移能力既取決于企業進入發達市場的能力, 也取決于企業轉移應用經驗知識的能力。企業若缺乏識別與整合其在欠發達市場獲取的經驗知識的能力, 也難以實現欠發達市場知識在發達市場的轉移應用。為此, 本文預期: 當企業具有較高知識轉移能力時, 企業在欠發達市場獲取的經驗知識對企業后續在發達市場投資的積極影響更明顯。為驗證上述觀點, 本文采用企業全要素生產率(LP法)替代測量企業的知識轉移能力③, 而后按照企業全要素生產率的年度行業均值分組: 若公司的全要素生產率高于年度行業均值則視其為知識轉移能力較強組, 否則視為知識轉移能力較弱組。表5的實證結果顯示: 在知識轉移能力較弱組, 一般國際化知識對企業后續在發達市場投資的影響不顯著, 特定市場知識負向影響企業后續在發達市場的投資; 在知識轉移能力較強組, 一般國際化知識顯著正向影響企業后續在發達市場的投資, 特定市場知識通過倒U型方式影響企業后續在發達市場的投資。這說明, 知識轉移能力是實現欠發達市場經驗知識被轉移應用到發達市場的條件, 與前述邏輯相符。

七、 結論與啟示

本文基于知識轉移視角探討企業在欠發達市場獲取的經驗知識如何影響其后續在發達市場的投資, 主要得到如下結論: 企業在欠發達市場可同時獲取到一般國際化知識和特定市場知識, 其中一般國際化知識會顯著正向影響企業后續在發達市場的投資, 特定市場知識則會通過倒U型模式影響企業后續在發達市場的投資。制度距離會弱化一般國際化知識對企業后續在發達市場投資的積極影響, 也會弱化特定市場知識與企業后續在發達市場投資間的倒U型關系。異質性分析發現, 當企業具有較強知識轉移動機和知識轉移能力時, 兩類經驗知識對企業后續在發達市場投資的積極影響更明顯。

本研究具有一定的理論和現實意義。在理論上, 首先, 本文的研究結論不僅有助于破解理論與實踐上關于“農村包圍城市”國際化路徑的悖論, 而且從經驗知識轉移方向和經驗知識類型兩個方面拓展了國際化經驗知識轉移效應的研究框架。其次, 本文揭示了企業在欠發達市場投資與其后續在發達市場投資間的聯系, 打破了現有研究將不同區位對外直接投資視為相互獨立事件的隱含假設, 豐富了企業在發達市場投資的影響因素研究。最后, 本文聚焦于東道國與東道國間的制度距離在經驗知識與企業后續國際化投資間的間接作用, 豐富了制度距離對企業國際化行為的影響研究。

同時, 本文對于如何依托“一帶一路”市場資源撬動發達市場資源、 增強與國際市場資源的聯動性以賦能中國經濟的高質量發展具有如下三方面的政策啟示。第一, 盡管企業與“一帶一路”沿線國家合作難以獲取豐富的前沿技術資源, 但在這一過程中積累的國際化經驗知識可以助力撬動發達市場資源, 而經驗知識的學習與積累需要良好的國際環境。因此, 建議政府繼續推動共建“一帶一路”高質量發展, 完善我國與沿線國家間的雙邊經濟合作機制, 全方位加強互聯互通, 為企業在沿線市場的投資與學習創造良好的國際環境。第二, 企業在“一帶一路”欠發達市場獲取的經驗知識不是都可被轉移應用到發達市場的, 并且過量的特定市場知識還會阻礙企業進入發達市場。對于準備采用“農村包圍城市”國際化戰略拓展海外市場的企業而言, 應采取分散投資策略, 優先進入與目標發達國家相似的沿線國家去學習, 從而揚長避短地發揮“一帶一路”經驗知識在發達市場的積極作用。第三, 知識轉移并不是自發產生的, 在一定程度上取決于企業轉移知識的動機和能力。采用“農村包圍城市”戰略拓展海外市場時, 企業不僅要提升自身轉移應用這些經驗知識的意識, 還需要留意兩類市場間的差異, 增強自身識別與重用這些知識的能力, 提升這些經驗知識在發達市場被正確應用的概率, 避免誤用這些知識所引致的負面效應。

【 注 釋 】

① “一帶一路”倡議是一項開放包容的合作倡議,不設定具體區域,其輻射的國家范圍較為廣泛。結合“一帶一路”網及大多數學者的界定,本文將“一帶一路”倡議涉及國家暫定為65個,包括蒙古國、東盟十國、西亞八國、中東歐十六國、南亞八國、中亞五國和獨聯體七國。其中,波蘭、捷克、斯洛伐克、匈牙利、希臘屬于發達國家。因此,本文將欠發達市場圈定為剔除波蘭、捷克等5個發達國家后由其他60個“一帶一路”沿線欠發達國家組成的市場。

② 剔除波蘭、捷克等5個“一帶一路”倡議沿線發達國家,聯合國和OECD同時公認的其他23個國家具體指澳大利亞、奧地利、比利時、加拿大、丹麥、芬蘭、法國、德國、冰島、愛爾蘭、意大利、日本、韓國、盧森堡、荷蘭、新西蘭、挪威、葡萄牙、西班牙、瑞典、瑞士、英國和美國。

③ 企業的全要素生產率既與企業進入發達市場的能力相關,也能在一定程度上體現出企業吸收整合、重組與應用知識的能力,采用其替代測量企業的知識轉移能力是合理的。

【 主 要 參 考 文 獻 】

葛京.基于知識的企業國際化過程及其特征研究——以海爾為例[ J].研究與發展管理,2006(5):74 ~ 81.

葛順奇,陳江瀅,羅偉.知識資本和中國企業國際投資的模式選擇[ J].南開經濟研究,2022(2):3 ~ 20.

洪俊杰,商輝.中國開放型經濟的“共軛環流論”:理論與證據[ J].中國社會科學,2019(1):42 ~ 64+205.

湯臨佳,范彥成,池仁勇等.跨國投資活動中的經驗學習和經驗誤用效應研究——來自中國企業對拉美投資的經驗證據[ J].經濟理論與經濟管理,2016(11):101 ~ 112.

王鳳彬,楊陽.我國企業FDI路徑選擇與“差異化的同時并進”模式[ J].中國工業經濟,2010(2):120 ~ 129.

王澤宇,劉剛,梁晗.中國企業對外投資選擇的多樣性及其績效評價[ J].中國工業經濟,2019(3):5 ~ 23.

祝繼高,王誼,湯谷良.“一帶一路”倡議下的對外投資:研究述評與展望[ J].外國經濟與管理,2021(3):119 ~ 134.

Fletcher M., Harris S., Richey R. G.. Internationalization knowledge: What, why, where, and when?[ J]. Journal of International Marketing,2013(3):47 ~ 71.

García-García R., García-Canal E., Guillén M. F.. Rapid internationalization and long-term performance: The knowledge link[ J]. Journal of World Business,2017(1):97 ~ 110.

Huang Y., Xie E., Wu Z.. Portfolio characteristics of outward foreign direct investment and dynamic performance of emerging economy firms: An option portfolio perspective[ J]. International Business Review,2021(4):101750.

Johanson J., Vahlne J.. The Uppsala internationalization process model revisi-ted: From liability of foreignness to liability of outsidership[ J]. Journal of International Business Studies,2009(9):1411 ~ 1431.

Li W., Guo B., Xu G.. Making the next move: When does the newness of experience matter in overseas sequential entries of multinational companies?[ J]. International Business Review,2017(5):908 ~ 926.

Li Y., Li J., Zhang P., et al.. Stronger together: Country of origin agglome-ration and multinational enterprise location choice in an adverse institutional environment[ J]. Strategic Management Journal,2023(4):1053 ~ 1083.

Lilach N., Song S.. The MNE as a portfolio: Interdependencies in MNE growth trajectory[ J]. Journal of International Business Studies,2011(3):381 ~ 405.

Monica R., Erin B. A., Andersson U.. Dynamic capability development in multinational enterprises: Reconciling routine reconfiguration between the headquarters and subsidiaries[ J]. Global Strategy Journal,2020(11):380 ~ 401.

Moritz P., Stav F., Jonas P., et al.. To elevate or to duplicate? Experiential learning, host-country institutions, and MNE post-entry commitment increase[ J]. Journal of World Business,2018(4):568 ~ 580.

Thomas H., Voll J. C., Verbeke A.. The Impact of added cultural distance and cultural diversity on international expansion patterns: A penrosean perspective[ J]. Journal of Management Studies,2011(2):305 ~ 329.

Wang C., Piperopoulos P., Chen S., et al.. Outward FDI and innovation performance of chinese firms: Why can home-grown political ties be a liability?[ J]. Journal of World Business,2022(3):101306.

Xie E., Huang Y., Stevens C. E.. Performance feedback and outward foreign direct investment by emerging economy firms[ J]. Journal of World Business,2019(6):101014.

Yang Y., Xu J., Allen J. P., et al.. Strategic asset-seeking foreign direct investments by emerging market firms: The role of institutional distance[ J]. International Journal of Emerging Markets,2023(12):6081 ~ 6101.

(責任編輯·校對: 劉鈺瑩 許春玲)