試論高中歷史學術情境的構建

摘 要:學術情境在教學中有助于提高教學深度,培養學生的思辨能力。課堂教學中的學術情境與教育測量中的學術情境各有側重,前者側重于教學,落腳點在“學”;后者側重于評價,落腳點在“評”。學術情境構建路徑有二,一是圍繞史學方法構建,二是圍繞史學爭論構建。構建學術情境時應注意避免斷章取義、適切學生認知水平、問題與學術情境要有適量間距、情境的復雜性和開放性、盡量采用直接史料及不可偏離課標要求。

關鍵詞:高中歷史 學術情境 構建路徑和原則

學術情境,是“指歷史學術研究中的問題,如歷史學家對某一歷史問題有多種看法等”。[1]作為最接近歷史研究的一種情境,在教學中適量恰當地構建學術情境,有助于提高教學的深度,激發學生的探究欲望,讓學生充分感受學科魅力。下面就如何構建學術情境,略陳固陋。

一、課堂教學中的學術情境與教育測量中的學術情境

我們認為,課堂教學中的學術情境與教育測量中的學術情境有所不同。課堂教學中的學術情境,側重于教學,落腳點在“學”;教育測量中的學術情境,側重于評價,落腳點在“評”。有鑒于此,課堂教學中的學術情境,重在讓全體學生動手、動腦、動口,如課前搜集材料、證據,課堂上合作探究,一人回答問題不正確或不完整,其它人可以糾正或補充,鼓勵為主,拒絕胡攪蠻纏;教育測量中的學術情境,則要求學生在規定時間內完成相應任務,考查其在陌生情境中發現問題、解決問題的能力,學生只能單打獨斗,所作答案強調論從史出、邏輯完整,試題參考答案常附有評分標準。因此,課堂教學中的學術情境應該更加開放,應更加重視民主、平等的師生關系,營造和諧、寬松的教學氛圍,師生雙方處于最佳的學習狀態,學生能夠積極主動、愉快學習,從而提高課堂教學效率,實現教學目標。

二、學術情境的構建路徑

1.圍繞史學方法構建學術情境

史學研究強調史料實證,柯林武德說:“歷史學是通過對證據的解釋而進行的:證據在這里是那些個別地方就叫做文獻的東西的總稱;文獻是此時此地存在的東西,它是那樣一種東西,歷史學家加以思維就能夠得到對他有關過去事件所詢問的問題的答案。……不管它們的答案如何,歷史學家們都會同意歷史學的程序或方法根本上就在于解釋證據。”[2]當然,研讀文獻只是一方面,最好還要有其它材料證明,才能形成證據鏈,幫助學生樹立證據意識。

統編高中歷史選擇性必修Ⅰ第11課《中國古代的民族關系與對外交往》中有《燕然山銘》石刻,因圖片模糊不清,經常為教師所忽略。此摩崖石刻1990年發現于蒙古國中戈壁省杭愛山,2017年經齊木德道爾吉、高建國實地考察,最終確認是89年班固隨竇憲出征、大敗北匈奴而作的《燕然山銘》。依據《燕然山銘》的確認過程,學術情境構建如下:

材料一

摩崖石刻拓片

石面雖經簡單平整,仍凹凸不平;加之巖石堅硬,鐫刻字體大小、刻畫深淺稍有差異。石面右半部分較為破碎,兼覆有黑色巖銹,字跡較為模糊;左半部分是銘文結尾,石面較為平整,部分字體稍大、字跡清晰。……(整體)經歷了近兩千年的風吹雨淋,石面風化較為嚴重,字跡漫漶,辨認難度很大。

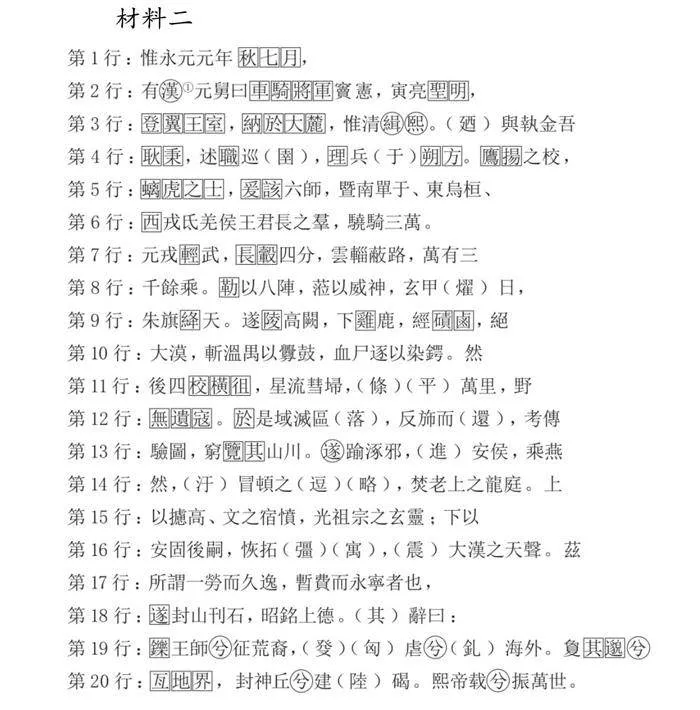

材料二

通過照相、拓片,逐字辨識、抄錄,最終確認該摩崖石刻共20行,可辨認字跡229字,正好可以跟《后漢書·竇憲傳》里班固作的《封燕然山銘》對讀。錄文中帶“□”文字,表示字跡模糊、無法辨識的字體,但根據其位置和《后漢書》的對比可以確定大約是什么字;帶“○”文字表示摩崖中沒有、但《后漢書》有錄文字;圓括弧( )內文字表示摩崖與《后漢書》所記不同的文字。

——摘編自齊木德道爾吉、高建國《蒙古國<封燕然山銘>摩崖調查記》

問題:

1.材料一屬于什么研究方法?(實地考察,田野調查法。)

2.材料二屬于什么研究方法?(考古材料與傳世文獻相結合,二重證據法。)

3.你認為歷史應該如何研究才能得出較為客觀、正確的結論?(通過文獻研讀、田野調查、文獻與文物對勘等,獲得多種證據,形成證據鏈,一分證據說一分話,方能得出較為客觀、正確的結論。)

此類情境重點考查學生的史料實證素養,“能夠通過對史料的辨析和對史料作者意圖的認知,判斷史料的真偽和價值,并在此過程中增強實證意識。”[3]

2.圍繞史學爭論構建學術情境

歷史是復雜的,正如E.H.卡爾所言:“歷史一直被叫做一具缺少許多零配件的、巨大的鋼絲鋸。”[4]在漫長的歲月長河中,由于一手材料的缺失,導致同一歷史事件留下了不同的記錄和解釋。因此,學術爭鳴屢見不鮮。利用學者的不同觀點構建學術情境,在教育測量中比較常見,比如2011年全國高考歷史新課標卷的第41題:

閱讀材料,回答問題。

材料 西方的崛起曾被視為世界歷史中最引人入勝的歷程之一。這一進程始于民主與哲學在古希臘和古羅馬的出現,繼之以中世紀歐洲的君主制和騎士制度,經過文藝復興和大航海時代,結束于西歐和北美對全世界軍事、經濟和政治的控制。非洲、拉丁美洲和亞洲的人們只有在遭遇歐洲探險或被殖民時才會被提到,他們的歷史也就是從歐洲的接觸和征服才開始的。

然而,在過去的十多年中,一些歷史學家對上述概括提出了顛覆性的認識。他們認為在1500年前后的經濟、科學技術、航海、貿易以及探索開拓方面,亞洲與中東國家都是全世界的引領者,而那時歐洲剛走出中世紀進入文藝復興時期。這些歷史學家認為,當時的歐洲要遠遠落后于世界其他地方的許多文明,直到1800年才趕上并超過那些領先的亞洲國家。因此,西方崛起是比較晚近才突然發生的,這在很大程度上都要歸功于其他文明的成就,而不僅僅取決于歐洲本土上發生的事情。

——摘編自杰克·戈德斯通《為什么是歐洲?——世界史視角下的西方崛起(1500—1850)》

評材料中關于西方崛起的觀點。(要求:圍繞材料中的一種或兩種觀點展開評論;觀點明確,史論結合。)

此類情境重點考查學生的歷史解釋能力和辯證思維,要求學生根據所學知識和提供的材料,用多個史實論證說明其中的一種觀點,讓學生用歷史學家的眼光審視歷史、探究歷史,促使學生明白任何歷史事件和人物都是在特定、具體時空條件下出現的,需要全面、辯證地予以評價。

三、學術情境的構建原則

學術情境的構建,不可率性而為,應遵循一定的原則。這些原則,有論者精辟指出需注意三點:“一是選用學術情境時,應避免斷章取義誤讀學者原意;二是學術情境要適切學生的認知水平,在不違背作者原意的前提下,必要時應做適當加工;三是問題與學術情境要有適量的間距,二者既不能割裂開來,也不能無縫對接。”[5]

我們認為除此之外,還應關注四點:

一是情境的復雜性,讓學生多角度認識歷史。比如歷代對漢武帝的不同評價,有助于學生更好地理解漢武帝,從而全面、客觀地進行評價。

二是情境的開放性,提高學生的參與度,便于學生有效融入,答案不必唯一,照顧不同層次的學生,從而大家都能獲得成功的樂趣。

三是盡量采用直接史料,即出土文物、當事人及時人的書信和日記、檔案等原始記錄。比如講授馬丁·路德的宗教改革,可以展示:

27.他們宣傳說,當錢幣扔在錢柜中叮當作響的時候,靈魂即會應聲飛入天堂。

36.每一個基督教徒,只要感覺到自己真誠懺悔,就是不購買贖罪券,也同樣可以得赦罪或全部免罰。

——馬丁·路德《九十五條論綱》摘錄

讓學生研讀當事人的文章,有助于理解宗教改革的實質和意義。

四是不可偏離課標要求,比如在教學戊戌變法內容時,有教師設計如下:

戊戌變法——光緒皇帝死亡之謎

材料一 十月初十日,上率百僚,晨賀太后萬壽……上步行自南海來,入德昌門。

——摘自惲毓鼎《崇陵傳信錄》,轉引自戴逸《光緒之死》(載《清史研究》2008年第4期)

材料二 (農歷十月十八日,皇帝)心急跳,神衰,面黑,舌黃黑,而最可異者則頻呼肚痛。

——屈桂庭《診治光緒皇帝秘記》,轉引自鐘里滿《清光緒帝砒霜中毒類型及日期考》(載《清史研究》2008年第4期)

材料三 (農歷十月)十一日,皇太后諭張中堂之洞曰:“皇上病日加劇,頭班用藥不效,予因日來受賀、聽戲勞倦,亦頗不適,你看如何?”

——杜鐘駿《德宗請脈記》,轉引自鐘里滿《清光緒帝砒霜中毒類型及日期考》(載《清史研究》2008年第4期)

材料四 (公歷11月)13日,慈禧以光緒的名義發布上諭:“醇親王載灃之子溥儀著在宮內教養,并在上書房讀書。”

——王道成《慈禧光緒的恩怨情仇》(載《清史研究》2009年第3期)

材料五 (公歷11月)14日,清朝宮廷又頒布一道征召良醫上諭,稱……同日太后懿旨:溥儀繼為皇帝……1908年11月14日下午5-7時,光緒皇帝去世。

——崔志海《光緒皇帝和慈禧太后之死與美國政府的反應》(載《清史研究》2009年第8期)

問題:(1)根據所提供的材料及自己的理解,按照事情發生的先后順序,以“光緒死亡之謎”為主題編制大事記。

(2)材料一、材料二、材料三之間存在著某種內在的聯系,請就此給予簡要說明。

(3)能否認定材料四、材料五所述,系太后精心布置的“善后”事宜?請說明理由。

這一設計明顯不符合課標對戊戌變法教學目標的要求——認識社會各階級為挽救危局所作的努力及存在的局限性,所以趙亞夫教授以此課為例明確提出:“反對以史學的名義窄化中學歷史教育。”[6]

盧梭指出:“教育的藝術是使學生喜歡你所教的東西。”[7]學術情境的構建正是為了讓學生喜歡你所教內容的一個組成部分,值得我們去探索。

【注釋】

[1][3]中華人民共和國教育部:《普通高中歷史課程標準(2017年版2020年修訂)》,北京:人民教育出版社,2020年,第59、6頁。

[2][英]柯林武德著,何兆武等譯:《歷史的觀念》(增補版),北京:北京大學出版社,2010年,第11頁。

[4][英]E.H.卡爾著,陳恒譯:《歷史是什么》(增補版),北京:商務印書館,2007年,第95頁。

[5]沈克學等:《高中歷史學術情境試題的應對方略》,《歷史教學》(上半月刊)2020年第10期,第67頁。

[6]趙亞夫:《中學歷史課程改革現狀及相關問題分析》,《中學歷史教學參考》2019年第1期,第6頁。

[7][法]盧梭著,李平漚譯:《愛彌兒:論教育》(上冊),北京:商務印書館,1978年,第384頁。