基于“養正教育”理念的教師個人課程哲學及其實踐的研究與思考

【摘要】文章研究新課標改革進程中基于“養正教育”理念培養優秀教師隊伍的方法,旨在引導教師學習教育哲學,在教學實踐過程中不斷總結一般經驗,提煉形成獨特的教育教學觀,以此指導實踐,不斷提升教學質量。

【關鍵詞】“養正教育”;個人課程哲學;教師成長

《中共中央 國務院關于全面深化新時代教師隊伍建設改革的意見》《新時代基礎教育強師計劃》等文件均指出,教師需要具備正確的教育觀念、思想政治素質和職業道德,以更好地履行教書育人的職責。基于此,上海市安亭師范附屬小學(以下簡稱“安師附小”)提出“養正教育”的辦學理念,通過研究教師個人課程哲學的形成和發展,推動優秀教師隊伍的成長,帶動學科建設,促進學校高質量發展。

一、研究的意義與價值

在“養正教育”理念下探討教師如何通過個人課程哲學的建構,促使教育教學理念落地、轉化,實現培養心向善、學向上、行向美的未來社會公民的育人目標。“養正教育”聚焦教師課程觀、課堂觀和學生觀的形成和發展,通過指導教師建構個人課程哲學,讓每位教師的課程哲學成為學校理念生長的原點,亦成為教師自身專業成長的基石。

二、研究的過程和方法

整個研究過程分為四個階段,每個階段都有其特定的目標和任務,從而構成一個完整的研究框架。

第一階段:理念建構與物質凝練。此階段是整個研究的基礎。研究團隊深入挖掘和分析“養正教育”的內涵,結合現代教育理念和學校實際情況,形成了一套完整的“養正教育”原則,即“養正教育30條”。第二階段:指南設計與框架形成。此階段是將理念具體化、操作化的關鍵步驟。研究團隊編撰了《“養正教育”理念下個人課程哲學的建構行動指南》,包括課程設計原則、教學方法選擇、評價體系建立等內容,為教師提供了一套系統的課程設計和實施指導方案。第三階段,在教師個人課程哲學視角下,架構學科課程框架,凝練實施策略。第四階段:經驗提煉與全面總結。此階段是對整個研究過程進行回顧和反思的階段。研究團隊完成了對教師個人課程哲學及其實踐的評價和前三個階段研究成果的系統梳理、總結,提煉出“養正教育”理念在實際教學中的有效運用方法和經驗教訓。

三、研究的成果

通過三年的實踐,研究團隊厘清了學校辦學理念與教師個人課程哲學之間的關系,讓育人的目標更加明晰,讓方法策略更貼近學生,從而同步實現教師成長和學生成長。

(一)厘清了“養正教育”理念和教師個人課程哲學之間的關系

“養正教育”理念可以用三個關鍵詞來概括:求真、向善、尋美。把對真理的追求作為人生的目標,讓內心的善良成為做人的根本,擁有發現美、崇尚美和創造美的能力。“養正以蒙”的教風指引教師在凝練和提出自己的個人課程哲學的過程中尊重規律、遵循原則、創新方法。

1.學校辦學理念對教師個人課程哲學產生影響

學校“養正教育”源于中國傳統文化“蒙以養正”的思想,即要在孩子童年時期開始施行正確的教育,培養孩子良好的道德品質[1]。學校采用骨干先行的方式,讓骨干教師追溯學校百年辦學歷程,做學校文化的接續者和傳遞者,在教育實踐的過程中研究兒童、研究課堂、研究教育,凝練出個人對教育的基本觀點。

2.學校辦學理念成為教師個人教育行為的方向標

學校在將辦學理念轉化為辦學行為的過程中,圍繞“我的教育觀”“我的學生觀”“我的課程觀”等專題開展系列教師論壇,組織骨干教師宣講個人課程哲學,讓其展示自己的教育主張,并通過課堂實踐,進行循證研究,推動教育教學變革。

3.教師個人課程哲學反哺學科團隊建設和文化形成

骨干教師對學科發展起著重要的引領作用,他們總結提煉個人課程哲學,基于個人課程哲學完成單元整體教學設計,帶領組內青年教師一起研究教育改革實踐中的真問題,一起做課題研究,讓青年教師積累成功案例,反哺團隊發展。骨干教師成為初上講臺的青年教師心中的標桿。

(二)總結提煉了教師個人課程哲學的一般方法

教師個人課程哲學是指教師在其日常課程實踐活動中逐漸形成的對于課程領域內基本問題的個性認識。通過研究,研究團隊總結梳理出教師建構個人課程哲學的一般方法:制訂規劃—積累經驗—篩選整合—加工凝練—活化改進。

1.制訂規劃

從認識自我開始,正確、理智分析自己,充分發現自己,做好本學科領域的發展規劃,將擁有個體獨特的課程觀作為目標,制訂個人專業發展規劃。

2.積累經驗

教師的教學成熟度和專業水平在很大程度上取決于其教學經驗的積累和深化。教師要通過學習教育理論,深刻理解教育的本質和目的,反觀個體的教育行為,總結提煉成功的經驗、案例、方法,找到一般規律。

3.篩選整合

教師對自己的教學經驗進行回顧和總結,剔除不具代表性或者與教學目標不符的內容,識別出真正有價值的經驗,將相似的內容或者典型的案例歸并整理,并按照一定的線索將它們關聯起來,探索其共同規律,提煉出個人對課程的基本觀點。

4.加工凝練

凝練課程哲學“三步法”:凝練個人的課程哲學觀,將其概念化;尋找理論根源,將其理論化;闡述實踐途徑、方法,將其行動化。

5.活化改進

在教育教學實踐中檢驗并完善課程哲學,積累可以反復實踐的典型案例,在學科教學實踐中進行推廣應用。

(三)優化了國家課程校本化實施路徑和方法

教師通過對課程理論的學習,會考慮教學目標、教學情境、教學風格、學生年齡特點,選擇合適的教學方式以提高課程教學的實效性。

1.選擇合適的課程理論

課程理論為教師提供了一個系統的框架和視角。教師從基于經驗的傳統方法中走出來,從更宏觀、科學的層面理解課程設計、實施和評價的原理,意識到教學并非簡單的知識傳遞過程,而是要經歷課程目標的精準設定、內容的合理組織、方法的適宜選擇等,從而反思和重構自己的實踐經驗。例如,語文老師為突破課堂教學中識字容量大的難題,選擇多元智能理論和小組合作課程理論來指導實踐,在課堂上落實小組合作學習。

2.采取多樣組合創新實踐

教師在課程目標設定、課堂組織形式選擇、課堂評價設計等方面會涉及多種課程理論,對此,教師需要將其融合應用于課堂。例如,語文老師在作文教學中結合泰勒原理設計習作清單,把一篇好文章的特點提煉出來,指導習作方法;有機融入杜威的實用主義教育學說,設計基于問題解決的學習活動;依據多元智能理論為不同智能優勢的學生提供多樣化的學習方式,以提高其語言表達能力。

3.審視教育教學行為

在課程理論指導下,教師養成了反思教學行為的習慣。在教學中會關注學生的原生家庭、學習風格、已有知識經驗、水平層次。例如,英語教師會采用多元智能理論設計教學活動和課后作業。比如,為語言能力強的學生安排復述故事、演講、采訪任務;為邏輯數學智能突出的學生設計根據語篇內容繪制思維導圖的任務;為肢體動覺智能有優勢的學生安排短劇表演任務;等等。

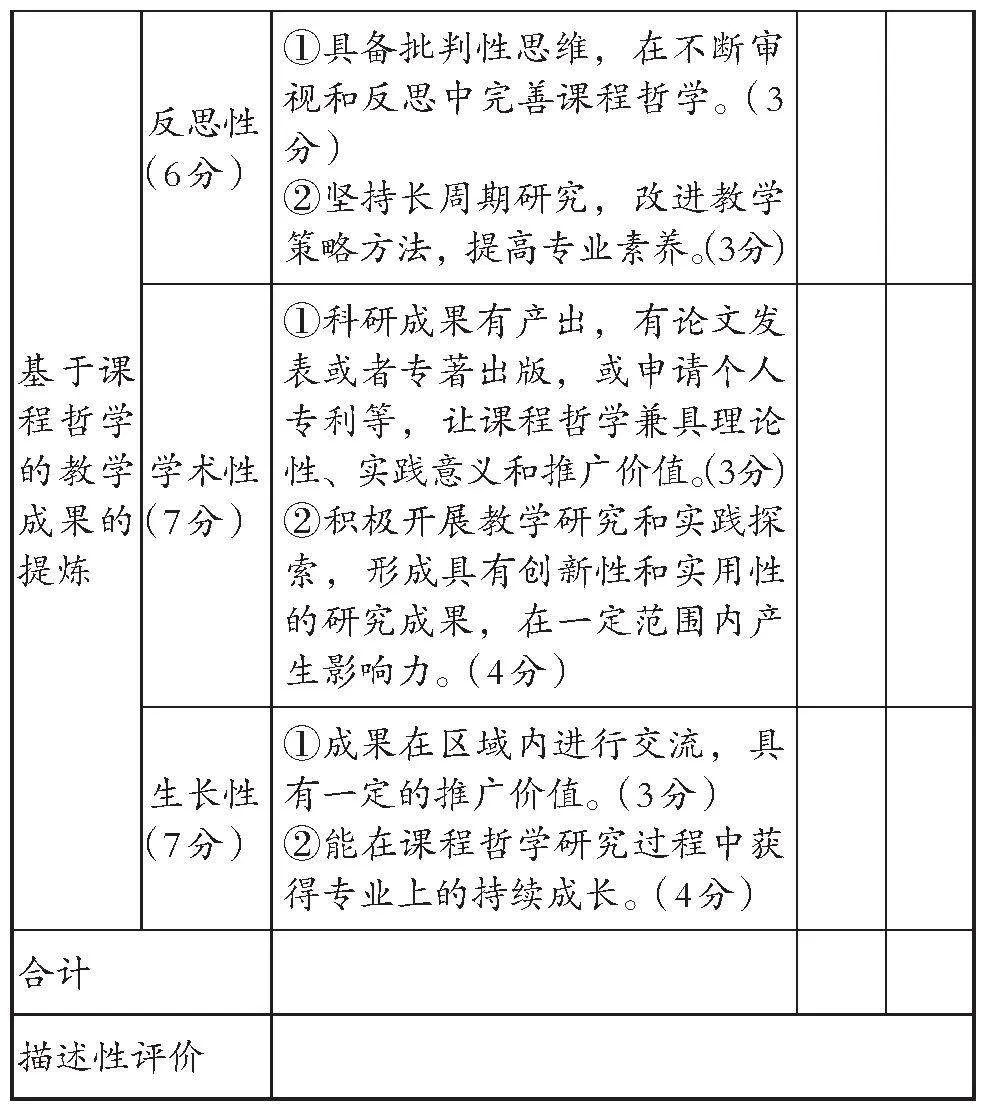

(四)研制了基于教師個人課程哲學的專業發展評價指標

教師對課程這一復雜事件和活動進行深入的專業思考和實踐參與,形成了相對穩定并能指導其展開課程教學實踐的一系列基本觀點和根本看法,如此表明其具備了個人課程觀[2]。研究團隊設計了檢測教師專業發展狀態的量表,對教師專業發展水平進行階段評估。

1.研制依據

教師個人課程哲學具有個體性、實踐性、緘默性、動態生成性以及學術性和教育性相統一等特點[3]。研究團隊根據這些特點,對標中小學教師專業標準,從3個維度、8個觀測點研制了評價量表(見表1),嘗試分析教師個人課程哲學對教師專業發展的作用。

2.量表使用

研究團隊邀請學科專家和理論專家,結合教師對個人課程哲學觀點的宣講、課堂實踐案例分析、課堂設計和實施,對教師進行評估和指導。一方面檢驗量表設計的科學性,另一方面檢驗教師個人課程哲學對教師個人成長的指導性,并給出修改意見。

四、研究的收獲

教師對個人課程哲學的追尋,成就了教師,發展了學生,也推動了學校課程教學改革的進程,保障了學校教育優質均衡發展。

(一)形成了追尋個人課程哲學的學術氛圍

在學校教育現場,骨干教師的課程哲學之花茁壯成長,有力地推動了學科建設,使校園形成研究課程、研究課堂、研究學法、研究學生的學術氛圍。

1.骨干教師對個人課程哲學的思考有深度

從2021年開始,研究團隊邀請了學科專家來校做報告,面對面指導教師。13位教師通過自主學習、回顧梳理、對話專家等形式提出了各自的個人課程哲學觀,在學科組內進行宣講,接著結合新課標理念的學習完成單元整體教學設計,并通過課堂實踐驗證主張的科學性,最后聆聽專家指導,不斷完善個人課程哲學思想,形成個人課程實踐案例和研究成果。

2.學科建設的集體行動有厚度

骨干教師承擔學科教學任務的同時兼任學科組組長或分管領導,帶領團隊從學科課程哲學、學科性質、學科課程目標、學科課程實施與評價四個維度研制各學科建設行動方案。方案圍繞學科課程哲學厘清課程三級目標,對標目標設計教與學的活動、實踐性作業、學科內外的項目化學習活動等,推動了學科教與學方式的變革。

(二)促進了教師的個體成長

對個人課程哲學的研究幫助教師從繁忙的工作中抽身出來思考,直面教育改革實踐中遇到的真問題和真困難,從專業自主走向專業自覺。

通過個人課程哲學研究,教師對教育教學本質和目的進行深入思考,探索與學生實際需求相匹配的教學方法和策略,根據學生的反饋調整教學計劃,運用多樣化的教學手段來激發學生的學習興趣和創造力。這種持續的自我提升和實踐檢驗不僅提高了教師“教學做合一”的能力,而且讓教師更自信地直面教育實踐中的問題和挑戰。研究團隊跟蹤的骨干教師中,有4人成功晉升了高級職稱,5人獲評區優秀骨干教師,1人成為區學科帶頭人并成立了自己的工作室。這充分證明個人課程哲學對教師個人成長的積極影響。

結語

研究團隊通過研究基于“養正教育”理念的教師個人課程哲學及其實踐,深入探索了學校教師培養的方法。學校引導教師追求并形成個人課程哲學,能激勵教師自覺關注教育現場,關注學生需求,積極因材施教,在推動和引領學生發展的同時完善自身的專業素養。

【參考文獻】

[1]葉夢婷.淺析朱子“養正于蒙”的教育觀[J].文教資料,2021(3):86-87,77.

[2]張曉瑜.教師個人有機課程觀的建構:基于過程哲學視角的分析[J].教育研究,2016,37(5):117-123.

[3]趙垣可,范蔚.教師個人課程哲學的意蘊、實踐價值及建構策略[J].教育理論與實踐,2018,38(7):35-38.