朱永:以美潤心,繪就鄉村美育幸福夢

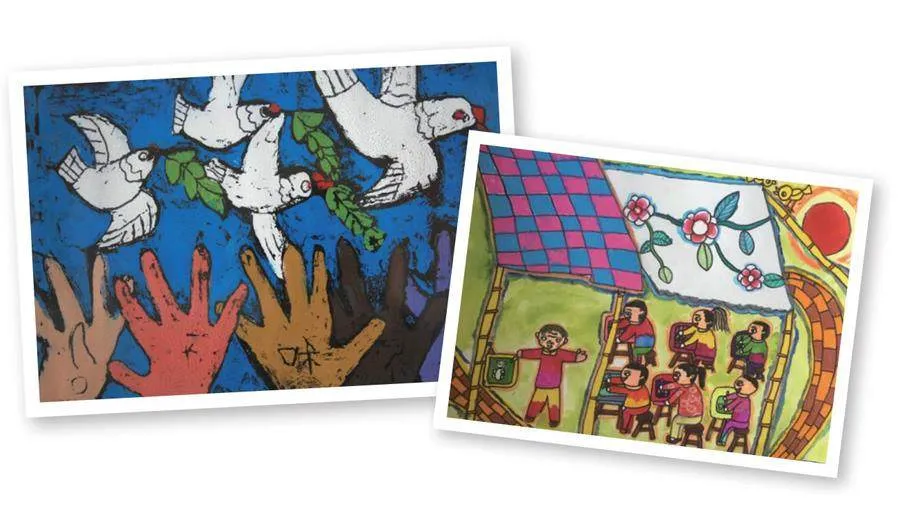

寧靜的藍天下,4只和平鴿銜著橄欖枝展翅翱翔,象征著希望的勃勃生機,5只不同膚色的手掌向著天空舒展,仿佛是五大洲、四大洋的孩子們共同編織著對和平的美好憧憬與向往。這幅名為《我們愛和平》的版畫,以其童真、單純的筆觸獲得了2012年聯合國主辦的“藝術促進和平”兒童繪畫大賽第二名。而這幅充滿創意的作品,出自江蘇省徐州市睢寧縣王集鎮中心小學一名一年級學生。鄉村兒童繪畫何以走向國際?美術教師朱永用自己長達42年的教育實踐給出了一份生動而質樸的答案。他引領鄉村兒童用眼發現美、用手繪畫美、用心沉淀美,培養出一批又一批蘇北鄉土風格的小畫家,也讓美育化為溫暖可感的教育力量,從鄉村兒童的筆尖悄然浸潤他們的精神世界。

讓美術課堂貼近學生、滋養生命

睢寧縣地處蘇北黃河故道流域,歷史上長期遭受黃河水患的侵襲,渾厚的鄉土孕育出當地人淳樸、堅韌的品格,支撐他們克服生活中的種種困難。作為土生土長的睢寧縣人,從小喜愛繪畫的朱永如愿成為美術教師,為了給學生教好課,一上來就吃了不少苦頭。因為非科班出身,為了提升教學本領,他每周日堅持參加徐州師范大學的美術函授班學習,平日里,白天向其他教師聽課“取經”,晚上坐在傳達室里鉆研教育學和心理學名作。趕上夏天暑熱難耐,他就打來一桶涼井水泡腳,給自己消暑提神,就這樣度過了初為人師的頭幾年。

談起這段經歷,朱永并不覺得有多么辛苦,反而為逐漸領悟到兒童美術素養發展的節律而感到欣喜。以人物繪畫為例,孩子在五六歲時處于涂鴉期,多喜歡用簡單的線條勾勒來表達內心的情感;六七歲時發展至象征期,往往會夸張描繪某個部分,使得整個人物形象介于像與不像之間;到了八九歲,則開始邁入象形期,對于表情、五官的把握更加清晰,描繪的人像也更加生動。對照當下的美術課堂,朱永尤其反對教師盲目引導學生“畫得像”:“如果兒童沒有發展到相應的階段,即使畫得像機器一樣工整漂亮,那也是‘假畫’,唬的是急于看見教學成效的人,對于孩子的發展并沒有多大益處。”

如何將兒童美術素養的發展規律巧妙融入教學,考驗的是教師的智慧與創造力。朱永希望在尊重兒童成長節奏的基礎上,實現課堂的教無定法,即在課上說哪些話、設計哪些活動,都盡可能依照兒童眼神中流露的真實需求與興趣而定。

一次上課前,學習委員向朱永反映,忠義同學將掛在墻上展示的美術作業撕得亂七八糟。因為平時美術課時有限,朱永平時與學生的交流較少,經過進一步了解,得知忠義是班上的學困生,有時為了防止他擾亂課堂,班主任甚至讓他站在教室門口聽課。朱永走進教室后,把忠義叫到講臺旁,還沒開口,男孩就搶先問道:“你是要批評我還是懲罰我?”看到男孩不羈的眼神,朱永未加責備,反而安排他將剛剛撕爛的作業發給大家,隨即向全班宣布:“同學們,今天我們來學習撕紙貼畫。”接著又叫忠義去辦公室取來幾瓶膠水。一下子受到“重用”的男孩先是感到詫異,而后按照老師的話乖乖照做,還貼出了一幅極具創意的作品。朱永把他的作品拿到講臺前,毫不吝嗇地表揚了其中蘊含巧思的地方,還鼓勵他說:“老師覺得你很有潛力,如果你也能好好上其他課就更好了。”男孩的眼神一下子亮了起來。幾年后,朱永在南京組織美術活動時意外地遇到了忠義,那時,他已是南京藝術學院的一名學生,他告訴朱永,正是那堂40分鐘的美術課,點燃了自己對美術一生的興趣。

這樣的故事還有很多。有些學生總追求畫得“標準”而不敢輕易落筆,朱永就鼓勵他們“用我手畫我心”。他常對學生說:“美術作品不分好壞與對錯,只要能把自己真實的想法畫出來,并且享受這段創作的過程,就值得鼓勵。”一次,朱永受邀擔任兒童畫比賽評委,其中一幅作品整體觀感和諧而生動,但包括太陽、大地在內的所有元素都被畫成了綠色。不少專家評委表示這樣的設計“不符合常識”,因而不建議給出過高的評價,朱永卻表達了不同的看法,原因是他關注到孩子在標注創作理念時表明了這幅畫的寓意是希望“環保的綠色光芒能灑向世界每一寸土地”,便提出應該給予肯定。

朱永喜歡探索新穎的教學方法。為了更有針對性地發展學生的美術素養,他根據不同學段兒童身心發展特點,創新設計出一套兒童繪畫教材,還嘗試探索跨學科教學,將閱讀、寫作、游戲等元素與美術活動相結合,不僅給學生帶來了新鮮的學習體驗,還拓寬了他們的知識視野。另外,他還借鑒徐州漢畫拓片的特點,探索出用于繪制兒童吹塑版畫的“水蠟排斥法”,引導學生先用蠟筆繪制出畫面的主體部分,再用水粉顏料刷涂背景,由于蠟筆與水粉互不相溶,兩者會自然分離,形成獨特的視覺效果,激發學生的創作熱情和想象力,獲得江蘇省基礎教育類教學成果特等獎。

跨越“天空與田埂”的距離

審美是一項極具主觀性的活動,如何深化學生對美的感知,并將美的種子播撒進學生心間,不僅有賴于環境中客觀存在的美的滋養,更有賴于教師恰當的引導與支持。朱永發現,有些學生在課下喜歡照著課本插圖或畫冊描畫,甚至在墻上和作業本背面涂鴉,便萌生了成立一支寫生小分隊的想法,從而為喜愛美術的學生提供更系統的學習機會。

對于鄉村學生而言,實現這個想法并不容易。睢寧縣被命名為“中國兒童畫之鄉”,但在睢寧兒童畫闖出一番“名堂”之前,大多數人僅將美術視為一門需要較高投入的副科。不少家庭因為入不敷出的現實,并不關注孩子的美術學習,還有家長為了孩子在升入高年級后有更多時間學習主科,不再允許他們繼續畫畫。因此,朱永的提議首先在同事和家長中遭受了不小的質疑,學校領導也對此感到為難,表示難以提供資金上的支持:“鄉村孩子有美術課上就已經很不錯了,確實沒有額外的錢帶他們去外面寫生。”

朱永理解身邊人的苦衷,但他堅信,這樣做雖然難,卻很有意義。“鄉村兒童與美育之間不該是‘天空與田埂’般的距離。藝術雖然不能讓每個鄉村兒童都獲得多大的成就,但一定能幫助他們成為更美、更好的自己。”他表示,“許多事物無法放在室內直接展示,多數時候只能引導學生臨摹,而帶他們到室外寫生,就能讓他們親眼看到、親身感受到真實的景物,讓他們對于世界的認識更加鮮活、深刻。”

為了打消家長對經費問題的顧慮,朱永自掏腰包組建了一支寫生小分隊,最先吸納了學校里十幾名學生。他給這支隊伍取名為“尋美小分隊”,鼓勵他們用畫筆記錄身邊蘊含美的人、事、景,用繪畫留住鄉愁,記錄童年的珍貴印記。

節假日里,朱永常帶學生徒步游覽王集鎮和鄰近村莊的山水景色。學生們背著畫板、提著干糧,走進麥田捕捉莊稼抽穗的勃勃生機,去果園描繪果樹開花結果的變化過程,也在路上速寫嬌嫩的野花、瑰麗的晚霞……目睹過大自然獨有的美感,孩子們對顏色與對比度的運用有了更深刻的體悟,能夠畫出充滿原生態的田園風光與鄉土氣息。后來,朱永的做法受到當地幾位企業家的關注,他們主動提出承擔學生的寫生費用。朱永就租來大巴車,載著學生前往泰山、連云港等地去寫生。外出寫生的經歷很快打開了他們的繪畫視野,很多孩子第一次看到船艦航行的模樣,學會了如何布局大場景,心胸也變得更為開闊。有的孩子透過南京古城樓磚石的裂紋觀察歷史遺跡的深邃之美,感受到博物館中各朝代著名畫作的精妙,作品中便自然體現出人文之美。

讀懂兒童畫中的“心電圖”

朱永深信,眼中見過動人心魄的美,心里也會有美悄然綻放。在他看來,兒童畫作中的線條和色彩正是他們內心世界的直接映射,如同“心電圖”一樣記錄著情感的起伏波動。“當生活壓抑時,他們畫出的線條是拘謹的,色彩使用多偏好于黑、灰、藍;當他們內心陽光開朗時,線條就顯得舒朗、大膽,也會多傾向于用暖色調。”他總結道。

朱永鼓勵學生用畫筆表達難以言說的情感,也愿意做他們心靈的傾聽者。在一節美術課上,朱永偶然注意到學生佳慧畫的小鳥顯得垂頭喪氣,于是課下向她詢問緣由。女孩邊哭邊向他傾訴,父母在家吵架正鬧著要離婚,讓她心里很難受。朱永耐心地聽著,又向她說了許多鼓勵的話,還教她回家如何勸解父母。第二天,女孩興奮地告訴他,父母已經基本上重修舊好,而她當天的作品則畫了一幅全家人其樂融融的場景。

隨著鄉村建設的持續推進,學校的硬件設施日益完善,但同時也因打工人口向城市不斷遷移,使得留守兒童問題日益突出。2005年,鎮里開辦了留守兒童呵護站,朱永主動申請去站里當輔導教師,利用周末和假期時間組織孩子們開展各類豐富多彩的活動。赴任之前,他就聽說了一些留守兒童的行為問題,比如上周某個孩子把教室弄得亂七八糟,這周又有哪個孩子在課上無理取鬧……這些并沒有讓朱永改變主意,反而更加堅定了他用愛與藝術補足孩子們內心空缺的想法。

對于留守兒童而言,缺少父母陪伴的日子常常是寂寞的,不少孩子由此養成了沉默寡言的性格。但朱永相信,每個孩子都擁有豐富而柔軟的內心世界,只是等待著一個恰當的表達“出口”。他觀察到,留守兒童在作畫時往往表現出一些明顯的特征,比如有的孩子把線條畫得斷斷續續,畫出的景物與實際比例失衡,有時讓他忍不住笑著回應:“你畫的蘋果,老師一口可以吃掉十個。”聽他這樣打趣,孩子心里一下子放松了許多,筆下也變得輕快起來。有的作品缺乏生機,畫出的景物像符號堆疊在一起,動物的表情也十分木訥,他就帶孩子觀察花園里的一草一木,體驗風吹過時樹枝“跳舞”的感覺,喚醒他們失落的感受力。

除了在課上給予鼓勵與技法上的指導,朱永還單獨給學生做心理輔導,帶他們走遍村莊的各個角落,觀察莊稼、河流、樹木的四時變化,并在路上講述各種故事。一天恰好走到小溪旁,他講了一個關于母愛的故事,馬上就有幾個孩子落下淚來,他趕忙安慰,帶他們給父母打視頻電話,并承諾自己會像家人一樣愛護他們。這些年來,朱永始終這樣說,也是這樣做的。在一段段以心換心的經歷中,他也得以走進孩子們的內心。一次趕上下暴雨,朱永趕到呵護站時已經濕透了,一抬頭,發現孩子們都巴巴地望向他,幾個孩子遠遠看到他就跑來撲進他懷里。那一刻,朱永意識到,自己已經成為他們內心渴望依靠的守護者。在愛的澆灌與滋養之下,這些留守兒童的心理問題逐漸得到了紓解,行為問題也減少了許多。

今年,本該退休的朱永選擇繼續留校任教,與越來越多的新生教育力量共同托舉鄉村兒童健康成長。迄今為止,朱永已輔導過2000多名鄉村兒童,其中近200人考入藝術院校,每到寒暑假期,總有許多已經畢業的孩子回鄉看望他。有老師向他請教處理學生問題的秘訣,他總是笑著回應:“用心傾聽、用心理解、用心愛護。”而這份用心的背后,是他心中懷有的,對于鄉村美育永遠熾熱的幸福夢想。