中小學周邊交通綜合改善研究

摘要 學校周邊交通擁堵、交通安全問題一直是社會輿論關注的焦點,目前我國學校周邊交通改善缺乏明確、系統的標準。文章結合中小學出行特征及周邊存在的主要交通問題,從分散需求、分區組織、安全治理等方面系統提出了中小學周邊交通綜合改善的對策,對今后中小學周邊交通改善具有一定的參考意義。

關鍵詞 中小學;出行特征;接送設施;交通改善

中圖分類號 U491 文獻標識碼 A 文章編號 2096-8949(2024)22-0051-03

0 引言

隨著居民出行機動化水平不斷提高,學校、醫院等人流高集聚地區的交通擁堵問題愈加凸顯,尤其是學校周邊區域交通具有短時集中的特性,且在時間上與城市通勤交通重合,加之校園場地及周邊空間條件的限制,難以滿足大量人流和車流的停靠接送需求,容易造成交通擁堵并蔓延至更大區域,進而引發片區擁堵。該文將結合中小學出行特征及周邊存在的主要問題,重點研究中小學周邊交通改善對策。

1 中小學出行特征

為準確掌握中小學學生的出行特征,該研究以電子問卷調查形式,對深圳市龍華區5所學校開展了調查,收回有效問卷3 197份,掌握了學生在出行距離、接送情況、出行時間、出行方式等方面的特征。

1.1 出行距離

根據電子問卷統計結果分析,受就近入學政策影響,小學生及初中生出行距離以1 km以內為主,其中500 m以內占比達49.6%,1 km以內占比達80.61%;在出行時間上,小學生及初中生出行時間普遍在20 min以內,高中由于在全市范圍內招生,范圍較廣,其出行距離相對較遠,以1 km以上為主,出行耗時普遍在0.5~1.5 h。

1.2 接送情況

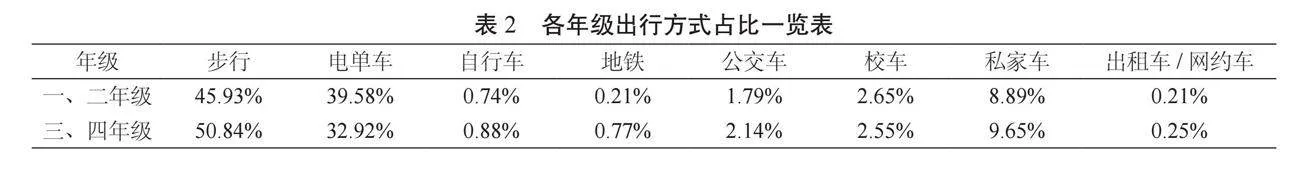

從家長接送情況來看,低年級學生由于年齡較小,安全意識較差,家長接送的比例較高,其中小學一、二年級既要接又要送的學生比例高達85%,不需要接和送的學生比例僅占8%;隨著學生年齡的增長,不需要接送的比例逐步提升,到初中階段,不需要接送的比例達到了70%。而受出行距離較遠因素的影響,高中生接送比例仍較高,需要接送的學生(含只接不送、只送不接)占比達69%。各年級接送比例情況見表1所示:

1.3 出行時間

從到、離校時間來看,小學及初中生到校時間較為集中,主要在7:00~8:00,其中小學生到校時間基本在7:30~8:00,初中生到校時間稍早,基本在7:00~7:30;離校時間相對分散,其中小學生離校時間基本在17:30~18:00,初中生離校時間基本在18:30~19:00。高中生由于住校原因,到校時間基本為周日15:00以后,離校時間基本為周五16:30~17:00。

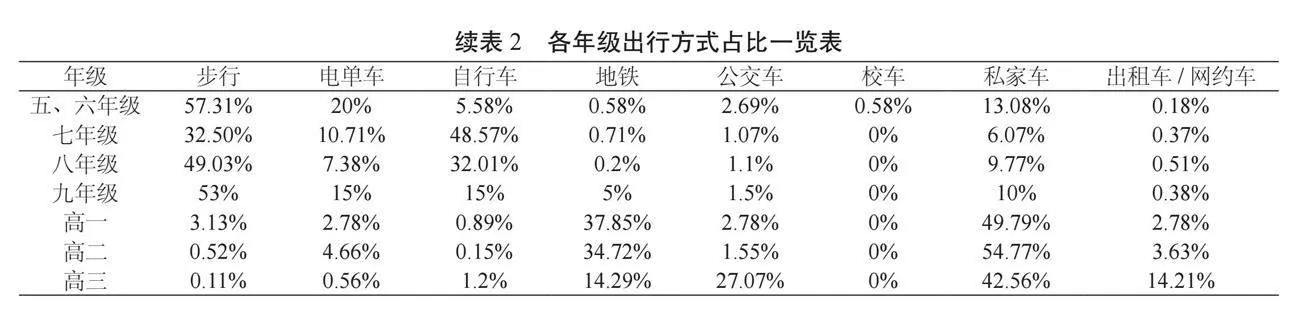

1.4 出行方式

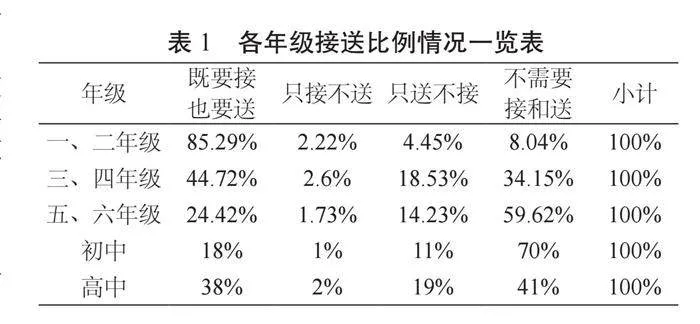

從出行方式來看,中小學出行方式主要以慢行交通為主,占比達72%,其中小學生以步行和電單車為主,占比約82%;初中生以步行和自行車為主,占比約68%;高中生由于出行距離較遠,以地鐵和私家車為主,占比約78%。各年級出行方式占比見表2所示:

在獨自上下學的學生中,大部分學生采取步行的方式,占比約70.6%;而采用接送方式上下學的學生中,大部分采取電單車的方式,占比約47.3%。

2 中小學周邊主要交通問題分析

由于上下學期間學校周邊交通高度集聚,加之學生家長車輛亂停亂放,校門口空間秩序混亂,導致人非、機非沖突嚴重,具體表現在以下方面:

(1)出入口數量不足、形式不合理,進出交通集聚

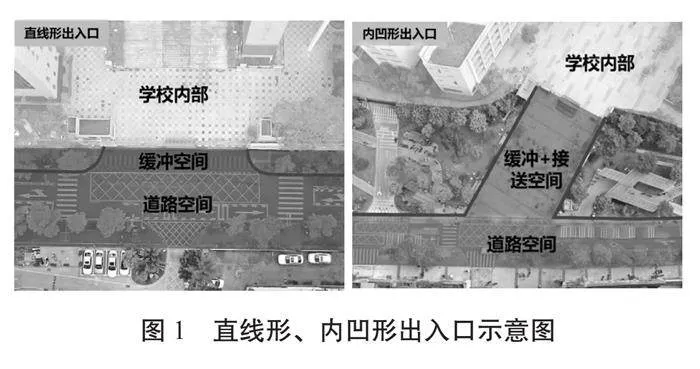

現狀轄區內大部分中小學僅啟用了1處人行出入口,導致上下學期間出入口接送交通過于集中。其次,轄區現狀僅少數學校人行出入口設置為內凹形,該形式出入口與市政道路之間留有一定的緩沖空間,接送家長可集中在緩沖空間內進行等候和接送;其余大部分的學校出入口設置為直線形,這種形式的出入口緊鄰市政道路,接送緩沖空間比較有限,導致上下學期間接送交通均集中在臨近道路上,人車擁擠嚴重。直線形、內凹形出入口示意圖見圖1所示:

(2)缺乏合理的接送系統,導致校門口秩序混亂

轄區內中小學均未建立(或已建未啟用)路外車輛接送系統,私家車均集中在校門口路段接送,嚴重影響路段的通行秩序。比如未來小學,現狀該學校私家車接送交通主要集中在北門簡上路上,慢行接送交通主要集中在南門上芬小學路,高峰期私家車利用簡上路1~2條車道違停接送學生,導致該路段上下學期間處于擁堵狀況;其次,由于學校南門未設置非機動車停放區,且現狀人行道寬度較窄,電單車、步行接送家長利用上芬小學路機動車道進行接送,導致上下學期間該路段處于機動車無法通行狀態。

(3)主要通學路徑安全性不足,存在較大安全隱患

現狀轄區學校周邊主要通行路徑的部分交叉口渠化島、二次過街島存在降坡寬度不足、降坡不完善,慢行過街處存在視線遮擋,人行道、自行車道與公交停靠站、天橋銜接處人非沖突,過街天橋存在電單車騎行上下等問題,與行人沖突嚴重,存在較大安全隱患。其次,部分學校出入口附近減速、禁停、限速及學校路段等交通標志標線設施不完善,難以有效規范道路交通秩序,存在較大安全隱患。

3 中小學交通改善思路

根據上述問題分析,接送交通過于聚集及接送系統不完善等問題是導致學校周邊交通問題的主要因素,該文以問題為導向,堅持“以人為本、兒童優先”的規劃理念,從“分散需求、分區組織、安全治理”為出發點,制定中小學周邊交通改善措施,切實維護校園片區交通秩序,提高出行安全。具體改善思路如下:

3.1 分散接送需求

考慮中小學接送比例較高,為避免接送交通過于集中,建議分散設置人行出入口(≥2個,主要人行口應為內凹形),以均衡接送交通需求。當學校僅單邊臨路時,出入口宜分開設置在學校的兩側;當學校多邊臨路時,出入口應分散設置在不同路段上,且宜設置在較低等級的道路上,從空間上分散接送需求[1]。

同時,為進一步分散接送需求,避免接送交通在短時間內集聚,中小學可采取分時、分班級上下學,從時間上達到分散接送需求的目的[2]。

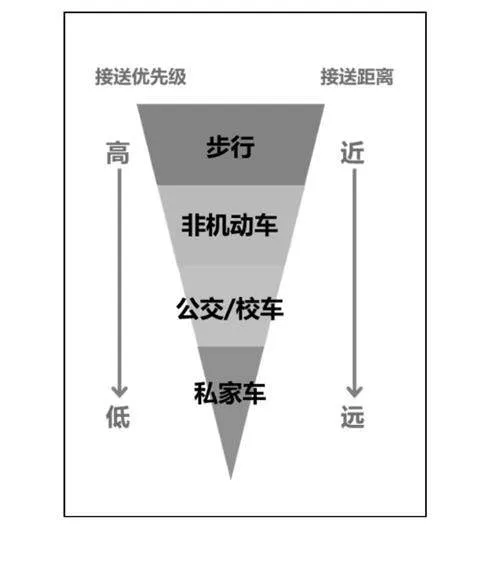

3.2 分區組織接送設施

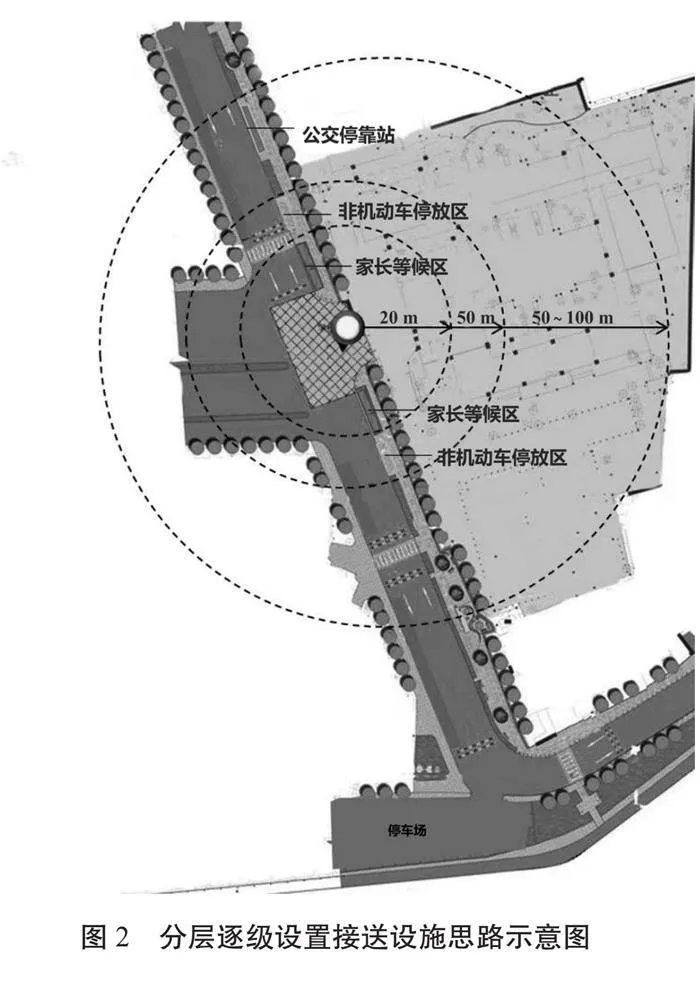

充分利用校門口內凹空間及校外道路路側空間,以慢行優先為原則,分層逐級設置“接送緩沖區、家長等候區、非機動車停放區、公交/校車停靠站、機動車停放區”等接送設施布局[3]。分層逐級接送設施設置思路示意圖見圖2所示:

(1)接送緩沖區

接送緩沖區為師生進出學校的緩沖區域,直線形出入口一般為出入口范圍,內凹形出入口為出入口中間部分的空間。

(2)家長等候區

家長等候區宜設置在出入口20 m范圍內,并位于緩沖區兩側。若學校出入口為直線形,可利用出入口兩側的人行道空間進行設置,同時可以在人行道內側利用護欄設置不小于1.5 m寬的護學通道,端口處利用止車石或防護柱等設施與其他區域分隔,同步增設相關標志、標線設施,避免非機動車駛入,保障學生安全。若學校出入口為內凹形,則可利用內凹形空間設置。

(3)非機動車停放區

非機動車停放區宜設置在距離學校出入口20~50 m的區域。由于學生車輛停放時間較長,不建議在路內停放,宜在路外設置(如校內空間)學生單車停放區;家長的非機動車可利用路側的樹池間隙設置停放區。

(4)公交/校車停靠站

公交/校車停靠站宜設于雙向二車道以上,且車流量較小的學校路段(雙向二車道,且車流量較大的學校路段不建議設置),宜設置于學校出入口50~100 m范圍內,并設置為港灣式,避免車輛停靠對交通的影響,且需同步做好與自行車道、人行道的銜接。

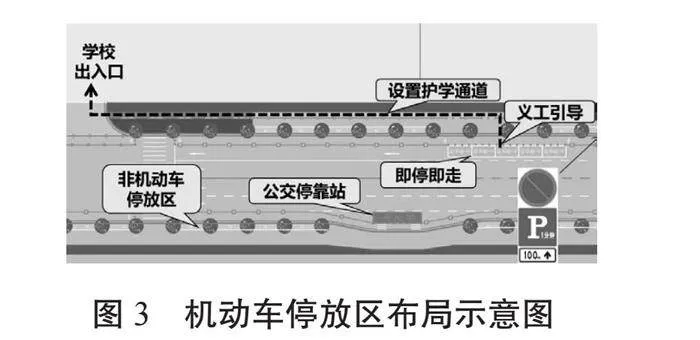

(5)機動車停放區

機動車停放區不宜在學校出入口路段設置。若出入口路段單向車道數≥2,且車流量較小時,可考慮在出入口同側設置即停即走泊位(限時1 min);如出入口同側道路條件受限,可在出入口對側設置即停即走泊位,但需同步設置護學通道、義工過街引導等,避免家長下車接送。機動車停放區布局示意圖見圖3所示:

同時,考慮多數中小學位于城市的建成區,且建校時間久遠,周邊道路條件較有限,基本不具備拓寬改造的條件,為確保各類接送設施具備設置條件,可靈活設置學校周邊道路交通的組織形式:

單向組織:適用于交通量較小或某一方向交通量較大(流向比大于2)的雙向二車道支路,且鄰近有平行疏解道路(間距應不大于300 m)。

潮汐車道:適用于交通流量分布不均,且流量較大方向的交通量占比在65%以上,同時路段車道數為雙向三車道及以上的次干路或支路。

禁行管理:適用于交通量較小的雙向二車道支路,上下學期間禁止機動車通行。

3.3 加強交通安全治理

一是通過路口縮窄、減速標線、減速帶、人行道抬起、增設測速提示牌等穩靜化管控措施,嚴控中小學周邊道路車速[4]。

二是針對中小學臨近路段,對貨車、施工車輛實行限時通行(白天或上下學時段禁行),提高學校周邊交通安全。

三是完善主要交叉口、出入口、天橋及公交停靠站處的過街設施,同時從兒童視覺出發,清除沿線遮擋視線的障礙物或增設警示標志,保障學生出行安全[5]。

4 結語

中小學周邊的交通問題是一個涉及面廣且比較復雜的系統工程,應從政策、規劃設計、設施建設、管理等多方面協同解決。該文通過問卷調查及現場調研等形式,充分掌握了中小學出行特征及存在的主要問題,并重點從設施布局、交通管理等層面提出了中小學周邊交通改善對策。同時,考慮不同年齡段學生出行需求與特征略有區別,未來將進一步深化研究,打造安全、便捷、體系化的兒童友好型出行環境,更好地服務于以人為本的城市規劃設計和精細化城市治理。

參考文獻

[1]湯祥,劉亞,何鵬.中小學周邊交通設施精細化布局策略研究[J].內蒙古公路與運輸,2022(3):52-57.

[2]李濤.城市中小學門前道路交通擁堵對策研究[J].山東交通科技,2020(5):117-119+122.

[3]肖文明,張劍鋒,葉青,等.兒童友好型學校周邊交通改善策略研究[C].創新驅動與智慧發展——2018年中國城市交通規劃年會論文集.中國城市規劃學會城市交通規劃學術委員會.2018:1386-1397.

[4]向曉夏,劉燁.兒童友好視角下交通系統優化與出行模式探討——以深圳市福海街道為例[J].交通與運輸,2021(S1):225-231.

[5]張雪諾,廖佳妹,劉子昂,等.一米高度立體感知街道:兒童友好型街道設計探索[J].上海城市規劃,2022(6):119-125.