戰斗在滇緬公路上的南僑機工

碑文中鐫刻的赤子功勛

“‘七七’事變爆發,日寇猖狂入侵,神州大地,烽煙四起,國土淪喪,生靈涂炭,中華民族處于危急存亡的關頭。全國同胞抗日怒潮洶涌澎湃,氣壯河山。海外華僑敵愾同仇、義憤填膺,積極參加抗日,廣泛開展義演、義賣、募物、捐款等救亡活動,萬眾一心,共赴國難,波瀾壯闊,四海翻騰。”

上面這段文字,摘自《南洋華僑機工抗日紀念碑碑文》的開篇語。這座高達12米的雄偉莊嚴的紀念碑,矗立在云南昆明西山公園山坡上,在藍天白云下俯瞰著煙波浩渺的滇池。碑身由漢白玉石鑲嵌而成;碑名“南洋華僑機工抗日紀念碑”幾個字,由鎦金鐫刻。碑座由黑色大理石砌成,上面同樣鐫刻著四個蒼勁雄渾的鎦金大字:“赤子功勛”。令人看了為之動容的,是鐫刻在碑身上的八百字碑文。碑文雖短,卻凝結著歷史對這些熱血南僑機工的無限崇敬和熱情贊佩。且再讀一段如下文字:“一九三九年,在南洋華僑籌賑祖國難民總會主席陳嘉庚先生的號召下,三千多名熱血沸騰的南洋華僑機工,滿懷‘國家興亡,匹夫有責’的高度民族責任感,毅然離別父母親人,遠涉重洋,回到祖國,投身于神圣的抗日救國服務工作。”碑文還提到了這段感人事件的歷史源起:“當時,沿海港口均已淪陷,滇緬公路成為唯一的國際通道,世界各國和海外華僑支援我國抗日的軍需物資均賴此路輸入。南僑機工不顧個人安危,冒著彌漫的戰火,夜以繼日地搶運軍需輜重及兵員,組裝、搶修車輛,培訓駕駛、機修人員。滇緬公路沿途山高谷深,地勢險惡,道路崎嶇,設施簡陋,加之敵機狂轟濫炸,路塌橋斷,險象叢生。南僑機工沐雨櫛風,披星戴月,歷盡千難萬險,確保了這條抗日生命線的暢通,被譽為‘粉碎敵人封鎖戰略的急先鋒’。在執行任務中,有一千多人因戰火、車禍和疫癘為國捐軀。在滇黔、滇川、廣西、湖南公路以及印度阿薩姆邦丁江機場,南僑機工也擔負抗日軍事運輸任務,功勞卓著。他們以自己的生命、鮮血和汗水,在華僑愛國史上譜寫出可歌可泣的壯麗篇章,也在中國人民抗日戰爭史和世界人民反法西斯戰爭史上建立了不可磨滅的功勛。”

中國抗戰史上曾發生過許許多多可歌可泣的故事,涌現出許許多多感人肺腑、令人深銘難忘的人物。但不夸張地說,對這篇碑文后面深藏著的那些當年南洋華僑機工毅然回國投入抗戰的這段歷史,尤其是對“赤子功勛”有詳細了解的人,似乎并不多。

盡管身處南洋異國他鄉,有的甚至從出生后到成年,都沒有機會回過一次故鄉。但得知日軍入侵他們魂牽夢繞的祖國后,這些熱血男兒再不甘忍受,急切地想要回國參戰,保衛祖國。而就在前一年,即1938年10月,南洋各屬45埠華僑代表168人,在新加坡召開代表大會,成立了“南洋華僑籌賑祖國難民總會”(簡稱“南僑總會”),并選舉陳嘉庚為主席,莊西言、李清泉為副主席。大會發表宣言,號召南洋八百萬僑胞要“精誠團結”,為祖國抗戰作后盾。

當時,自云南昆明至緬甸臘戍的滇緬公路是戰時我國西南大后方唯一的國際通道。這條路于1938年動工修筑,翌年初正式通車,全長1146公里,是我國與東南亞聯系的血脈紐帶。海外華僑捐贈的軍需物品、藥物;世界各國支援的武器等,均靠這條滇緬公路運入,所以它也是全國抗戰的生命線和大動脈。但是這條公路山高谷深,地勢險惡,崖壁陡峭,山道崎嶇,沿途還要翻越海拔三千多米的橫斷山脈、怒山和高黎貢山;要橫跨水流湍急的漾濞江、瀾滄江和怒江;還要穿越亙古荒涼、人煙稀少的煙瘴之地。不難想象,要安全駕駛載有大量軍用物資的卡車行進在如此惡劣的路況下,如不是經驗豐富、技術嫻熟的老司機與修理工,斷難勝任。有鑒于此,當時國內亟須大量技術熟練的司機與修理工。

南僑機工奔赴沙場

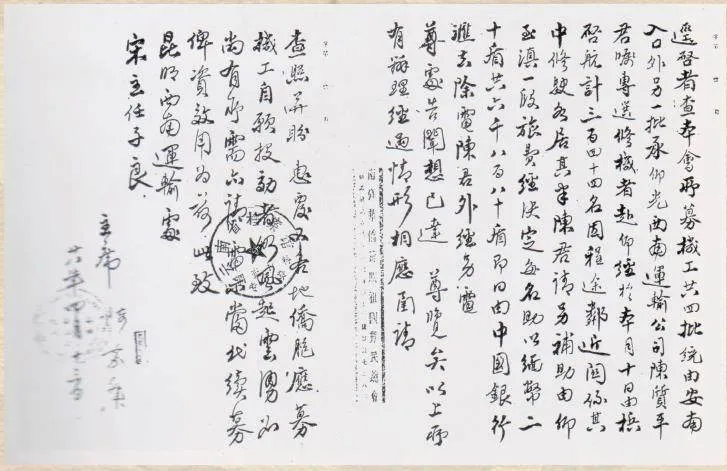

可是,彼時由于國內這樣的人員奇缺,緊急培訓也是“遠水救不了近火”。于是,國民政府軍事委員會西南運輸處主事宋子良緊急致電“南僑總會”主席陳嘉庚,希望陳代為招募華僑機工回國,以解燃眉之急。陳嘉庚閱電后,即于1939年2月7日發表《南僑總會第6號通告》,刊登詳細招募廣告,號召機工回國服務,共拯正處于危難中的祖國。這就有了“南洋華僑機工回國服務團”(簡稱“南僑機工”)回國參戰的壯舉。招募的必要條件諸如必須“熟悉駕駛技術,有當地政府準(駕)證,粗識文字,體魄健全,無不良嗜好(尤以不嗜酒者),年齡在四十以下二十以上者”。以及“凡應征者,須有該地妥人或商店介紹,知其確具有愛國志愿者方格”等項。但見召喚一出,頓時應者云集。經過嚴格篩選后,來自檳城、怡保、太平、馬六甲、吉隆坡、芙蓉、新加坡、泗水,以及馬來亞等地技術嫻熟的青年駕駛員和熟練機工,很快便集合在了西南的山谷里以及高黎貢山與瀾滄江之間的高原上……

1939年2月10日,新加坡機器行響應南僑總會號召,特發通告:“竊思我星島機工不少忠貞愛國之士,具此兩項技能者,實繁有徒。際茲國族凌夷之日,正好男兒報國之時,況吾儕平時每感向往有心,請纓無路者,對此國家需才孔亟,當可聯袂而起為國服務,共肩民族復興之責,以盡國民之天職也。”該通告呼吁機工同業中具有駕駛或機修技能者,“良機勿失,盍早來乎”!

然而,畢竟是戰時狀態,容不得半點疏忽。所以,盡管時間緊,但短暫的訓練還是必不可少的。入選的青年華僑機工,先集中到設在昆明的軍事委員會西南運輸處運輸人員訓練所,接受嚴格的短期訓練。訓練生活是緊張的,他們每天5點起床,然后是訓話、用早餐、上講堂、操練。下午也要上操場訓練。所學科目有政治、駕駛、軍訓、汽車修理、軍事學等。這里任一內容都不輕松。即以看似簡單的出操來說,這對于習慣了自由生活的青年華僑來說,突然讓其按照軍事要求行事,肯定絕不輕松。但他們知道不日自己所負的運輸責任和普通運輸決不可同日而語,屆時他們是“駕駛兵”,而非普通司機,必須受嚴格的軍事訓練才能肩負起這個大責任。一想到這點,訓練時吃再多的苦,受再大的累,他們不僅毫無怨言,而且甘愿全身心投入。據當年《南洋商報》特派記者楚琨、戈丁披露:“訓練所有一間涂滿血跡的房間,最能激起華僑復仇的情緒。那是去年(1938年)的事了,敵機狂炸昆明,一百多個廣西學生,正在接受駕駛訓練,住在訓練所的一個宿舍里,兩三顆炸彈把這些熱血學生的生命毀滅了。他們的眼睛多半沒有閉,他們的血濺在墻壁上,濺在木柱上,老洗不掉。華僑機工每一次看到這些殉身者的血,他們仇恨敵人的心便加強了一分。”

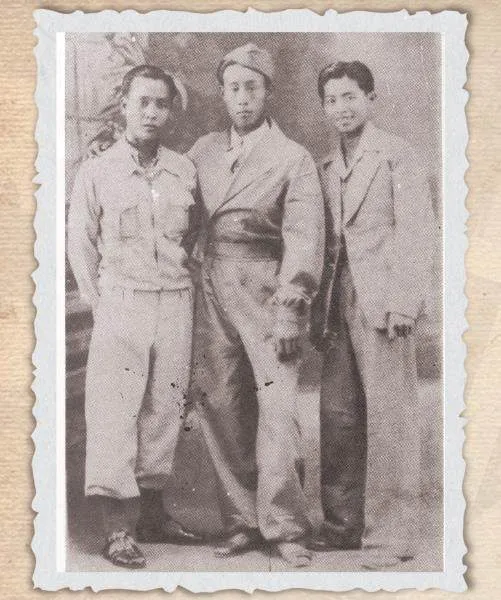

第一批和第二批青年華僑機工訓練兩至三星期后即出發了,有許多急需軍火,正等待他們去運輸。第一批共有80人。其中司機68人,修車機工12人。第二批已有207人,機工90人,司機117人。他們受訓后出發時,無不意氣風發,斗志昂揚;還不時亮開嗓子,高唱著那首《出發歌》:“車在我們的手上,|血在我們的胸膛,|我們來捍衛祖國,|我們奔赴沙場。|統一意志,集中力量,|沖,沖沒了一切惡勢力,|干,干徹了領袖的主張。|抱定殺身成仁的決心,|發揚中華民族的榮光!”臨行時長官還送上寫有“保衛祖國”字樣的旗子,用以激勵他們。

當然,這是群像,而奔赴戰場的每一個生命都是具體的,有血有肉的。一旦我們將目光聚焦到這些個體生命上,從那些年輕的華僑機工身上折射出來的壯志情懷,一下子便讓人感到可觸可摸,并為之受到別樣的震撼。

熱血青年前仆后繼

陳嘉庚在《南僑回憶錄》中提到,有位在新加坡英國汽車公司工作且卓有聲望的機械工程師王文松,每月有不菲的收入。但他為了響應祖國召喚,甘愿放棄高薪,且自攜全副機修器具,帶領一批志同道合的伙伴回國效力。王文松后擔任滇緬路上任下關修理廠廠長,為搶修受損抗戰軍運車輛,作出過很大貢獻。令人扼腕的是,抗戰后期,王文松不幸因車禍殉國。

南僑機工研究史知名學者林少川,也講過這樣一件事:他曾經在貴州采訪過一位將全家老小送回故鄉而鐵心參戰的新加坡華僑機工許志光,后者仍珍藏著1939年3月13日陳嘉庚親筆簽署的一封信,信上寫著:“華僑青年許志光君,熱心國家,此次毅然犧牲原有職業,回國服務司機工作,幫助國家,殊足欽佩……”

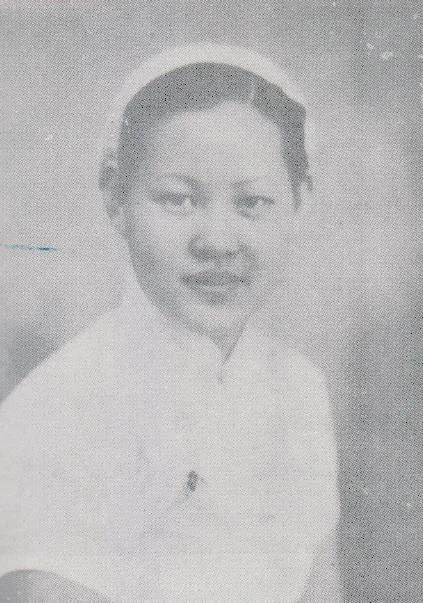

還有一位在檳城籌賑會婦女部工作的華僑女青年白雪嬌,也是瞞著父母報名參加機工隊。臨行前,她在留給父母的家書中寫道:“親愛的父母親,別了,現在什么也不能阻撓我投筆從戎了……此去雖然千山萬水,未卜安危,但是,以有用之軀,在有用之日,尤其是在祖國危難的時刻,正是青年奮發效力的時機。這時候,能親眼看見祖國決死斗爭……自己能替祖國做點事,就覺得此生無負于祖國!”這封信曾發表于1939年5月19日的《光華日報》,感動了無數讀者,尤其是青年華僑。

海南籍的馬來亞女華僑李月美,為與弟弟一起回國參戰,還女扮男裝。后來在滇緬公路翻車受重傷,因送醫及時搶救,才得以脫險。這時候她的女兒身無法遮掩才終于暴露,她也因此被當時海內外報章贊譽為“當代花木蘭”。李月美后與一位對她精心護理的海南籍華僑機工楊維銓在患難中結成伴侶,也成為一時佳話。

李月美因何翻車受重傷,我們不清楚細節,但如果知道滇緬公路有多兇險,那么對于其中的細節,應該不難想象。當年《南洋商報》特派記者楚琨、戈丁曾描述,滇緬公路全路有三分之二是貼著懸崖,且寬度不足兩丈,狹窄處更是只容一車通過。加之路系環山筑成,許多地方一分鐘內要繞五六個大圈子,轉彎處一眼可見深谷和峭壁。這些南洋華僑司機機工們就是這樣,從容鎮定地行駛在滇緬公路上。即使遭遇不測,他們也能從容應對,化險為夷。這應該和他們受過訓練以及積累的經驗有關吧!兩位特派記者曾舉例道:“曾騰光,是第十三大隊的駕駛兵,駐扎在遮放。他在離保山二十公里的地方(那是一個有名的懸崖)翻了車,但是他死抱住方向盤,任汽車翻筋斗,滾到底下時,他抖一抖身上的泥土,碎石和草刺,開了車門爬出來,一點沒有受傷。”在兩位特派記者眼里,“不但華僑機工的駕駛術高明,就是修理術也十分熟練。他們修理汽車,不必看書,在極短時間內,可以把極難的工程完成。訓練所的講師和教官,學歷大抵很高,理論有余,經驗都比不上華僑機工”。另外,僅1939年半年內,前后即有9批機工回國,總數達3200多人,可見當時南僑機工保衛祖國的決心有多大,熱情有多高。

要知道,當年這些回國參戰的南僑機工,還必須面對另外兩個兇險無比的敵人:一個是瘴瘧,另一個就是敵機。

據《新華日報》報道:“滇緬路重開之后,敵機的轟炸,愈演愈烈。但華僑司機們并不因此而氣餒,他們自動踴躍地參加華僑義勇搶運大隊,在敵機機翼下拼命地為祖國搶運抗戰物資,前仆后繼,以加緊運輸來為死難的同胞復仇!整個滇緬路的運輸就依靠這些抗戰英雄的壯烈犧牲來維持!”這段話總結得非常精準,就用它來作為本文的結束語。

編輯:黃靈 yeshzhwu@foxmail.com