地方高校大學生就業質量評價標準化體系構建

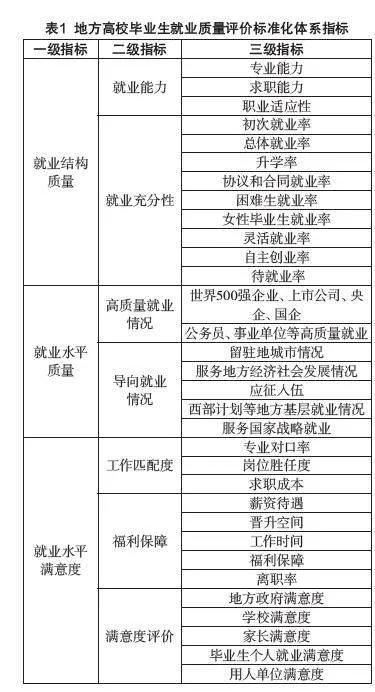

摘 要:促進更高質量、更充分的就業是地方高校的辦學使命,也是辦好人民滿意的教育的時代責任。構建科學合理的就業質量評價標準化體系對提升人才培養質量、修訂人才培養方案、調整專業設置均具有重要的參考價值。本文梳理了目前地方高校大學生就業質量評價標準化體系建設存在的問題,構建了包括就業結構質量、就業水平質量、就業水平滿意度3個一級指標,就業能力、就業充分性、高質量就業情況、導向就業情況、工作匹配度、福利保障、滿意度評價7個二級指標,專業能力、求職能力、職業適應性等32個三級指標的地方高校畢業生就業質量評價指標標準化體系,旨在為地方高校就業質量評價提供借鑒。

關鍵詞:地方高校,就業質量,標準化評價,指標體系

DOI編碼:10.3969/j.issn.1002-5944.2024.16.046

0 引 言

構建系統科學、客觀公平、專業合理的地方高校大學生就業質量評價體系是切實落實新時代教育評價改革的關鍵。目前,政府和社會對高校畢業生就業質量評價重“量”輕“質”,存在統計時間節點無明確的界定、統計指標繁雜、難操作等問題,高校、第三方評價機構、專家學者的評價方案存在評價指標差異化、評價權重片面化、評價主體單一化等問題。地方高校尚未形成一套標準化的、認同度高的評價指標體系。基于此,需要在明確高校大學生就業質量內涵基礎上,以評價的認可度和客觀性為目標,以信息技術和統計學分析為支撐,建立多梯度、交互式、權重化的地方高校大學生就業質量標準化評價體系,為地方高校和地方政府提供借鑒和參考[1]。

1 地方高校大學生就業質量評價標準化體系存在的問題

1.1 評價策略單一性

現階段的地方高校大學生就業質量評價策略相對簡單,缺乏統計學分析和調查時間節點的科學論證,評價專家多從理論角度出發,基于文獻綜述和經驗總結確定評價策略。但是因統計的局限性和統計基數偏少,難以對評價的普適性進行驗證。

1.2 評價指標差異性

通過調研,部分地方高校發布的畢業生就業質量報告顯示,不同地方高校對畢業生就業質量評價的維度、指標、權重存在較大的差異性。部分高校為體現人才培養質量,在評價權重中增加本校亮點業績的權重比例。從就業率角度來看,統計的時間節點存在差異,導致不同高校間較難以形成橫向對比。就業率統計口徑不一致,部分學校將靈活就業、暫緩就業等均統計在內,缺乏統一的評判標準[2]。

1.3 評價視角局限性

全國普通高校畢業生就業創業指導委員會作為全國大學生就業指導部門,具有最宏觀的視角,但是,針對不同省份、不同類別高校建立一整套畢業生就業質量評價機制存在較大的難度。不同省份主管部門建立的評價體系僅適用于本省的實際情況,高校就業指導部門往往受限于視野和數據樣本的局限。因此,評價指標制定者的角色和視角不同,導致制定的指標體系存在較大的差距。地方高校評價體系構建時要綜合考慮區域經濟、風俗文化、高校類別等要素[3]。

2 地方高校大學生就業質量評價標準化體系構建

2.1 統籌兼顧,立足根本,制定評價維度

黨的二十大報告指出,實施就業優先戰略,促進高質量充分就業。人才是高質量發展的關鍵,大學生高質量充分就業與國家戰略緊密結合。要立足長遠、統籌兼顧,從政府、用人單位、學校、社會和畢業生本人5個維度統籌考慮就業質量評價指標的確定。

2.2 內涵分析,歸納總結,遴選初級評價指標

以就業質量評價內涵為基礎,通過文獻法,整理、查閱、分析相關文獻和高校發布的就業質量報告,歸納、分析、提煉已有就業評價指標體系成果。從地方政府、高校就業工作服務者、用人單位、畢業生、社會等群體中選擇專家學者進行參考意見的征集。對評價指標進行歸納、分類、篩選,初步擬定地方高校就業評價指標體系的一級指標、二級指標和三級指標,構建起地方高校就業指標評價體系的初步方案[4]。

2.3 綜合分析,指標修正,確定最終評價指標

初篩的指標體系相對繁雜,缺乏可操作性和系統性。通過德爾菲法、調查問卷、統計學分析等方法,從初篩的指標中選取符合地方實際情況,符合新時代教育評價改革要求,具有科學性和可操作性強的評價指標,并對選取的指標進行系統地分析、重構、新增、校驗,形成最終的系統指標體系。指標建構完成后,要對指標的可操作性開展預實驗,邀請相關政府部門、第三方評價機構等專家學者再次開展評議,對反饋的意見通過研判分析、修正完善,把重復性、難實現、非典型性、弱相關的指標剔除,將畢業生留駐地城市情況等指標作為新增指標,地方高校畢業生就業質量評價標準化體系的一級、二級、三級指標具體內容如表1所示。

3 地方高校大學生就業質量評價標準化體系評分標準制定

根據每個指標在就業質量評價中的重要程度,確定每個指標的權重,通過計算所有指標得分的加權平均值得出綜合評分。為方便評價者根據指標標準進行評價,評價標準應該簡明、可量化,標準可以采取優秀、良好、一般和較差4個等級,每個等級對應一定的分數。通過借鑒教育部門發布的就業質量報告、第三方評價機構、麥可思等國內外各專業機構以及各高校發布的學生就業質量評價報告,對各指標進行估算,在此基礎上,對各指標進行等級劃分和賦分。

4 結 語

新時代教育評價改革的大背景下,如何更高質量、更充分地就業,更好地服務區域經濟和社會發展,是地方高校面臨的時代課題。通過梳理國內外相關文獻、與專家學者訪談、調查問卷等形式,基于統計學原理,從政府、用人單位、高校、畢業生個人、社會5個角度審視和重構地方高校就業質量評價標準化體系,旨在為高校調整專業設置、地方政府人才引進、畢業生求職就業提供借鑒。通過明確評價維度,構建評價指標,制定評分標準,構建了就業結構質量、就業水平質量、就業水平滿意度3個一級指標,就業能力、就業充分性等7個二級指標,專業能力、求職能力、職業適應性等32個三級指標。

參考文獻

[1]張婧曄.高職學生就業質量評價標準化體系構建[J].中國標準化,2024(4):202-204.

[2]王曉晶.大學畢業生就業質量評價指標體系及影響因素研究[D].石家莊:河北師范大學,2015.

[3]錢振明,徐磊,黃飛.我國高校畢業生就業質量評價標準化建設初探[J].標準科學,2013(7):70-73+96.

[4]吳丹.基于江蘇省高校本科畢業生調查的就業質量評價分析[D].南京:東南大學,2017.

作者簡介

田絲雨,碩士研究生,助教,研究方向為思想政治教育。

(責任編輯:高 鵬)