社會參與、身份認同與農業轉移人口市民化意愿

摘 要:農業轉移人口是影響我國城市化進程的重要因素。農業轉移人口的市民化意愿及其影響因素一直是學術界和政策制定者關注的焦點。基于2017年中國流動人口動態監測調查數據(CMDS),從社會參與和身份認同兩個維度出發,通過建立二元Logistic回歸模型,探討它們對農業轉移人口市民化意愿的影響。結果表明,社會參與和身份認同對農業轉移人口的市民化意愿具有顯著影響。針對所得結論,提出加強社區建設、加強宣傳教育和完善公共服務體系的建議,以便提高農業轉移人口的社會參與度和身份認同感,促進其市民化進程,為城市化和社會發展做出貢獻。

關鍵詞:社會參與;身份認同;農業轉移人口;市民化意愿

中圖分類號:F323.6;F299.21 文獻標志碼:A 文章編號:1674-7909(2024)10-10-6

DOI:10.19345/j.cnki.1674-7909.2024.10.002

0 引言

黨的二十大報告提出,“推進以人為核心的新型城鎮化,加快農業轉移人口市民化”。處于新發展階段,推動農業轉移人口全面融入城市,是實現“以人為核心”的新型城鎮化的關鍵,是促進城鄉融合、帶動鄉村振興的重要切入點,為經濟社會高質量發展提供了動力。第七次人口普查數據顯示,2020年常住人口城鎮化率為 63.89%,戶籍城鎮化率從2018年的43.4%增長到2020年的45.4%,我國城鎮化率呈現上升趨勢。實際上,農業轉移人口雖然擁有自由選擇進入城市的權利,不受過多的條件限制,但卻在進入城市之后面臨許多困境,阻礙了城鄉融合和城鎮化進程,不利于經濟發展和社會穩定。隨著城鄉基本公共服務均等化的推進,城鎮戶籍的福利增進效應減弱[1],人口市民化意愿普遍不高,并呈現出下降趨勢。部分新生代農民工具有較強的市民化意愿[2],但在市民化過程中會面臨主觀認知和客觀認同“雙重缺乏”、市民化成本分擔機制不健全及職業技能匱乏等困境[3],涉及身份認同及社會、經濟、文化和心理層面的融入問題。市民化意愿是研究城鎮化的重要切入點和依據。因此,如何提升農業轉移人口市民化意愿和能力,不僅是推進新型城鎮化進程中亟待解決的議題,同時是我國社會主義現代化建設中不容忽視的難題。

隨著農業轉移人口市民化意愿的相關研究不斷深入,學術界主要圍繞戶籍制度、社會保障、住房狀況等宏觀因素,性別[4-6]、受教育水平、就業狀況、生活滿意度等個體因素,以及家庭韌性等微觀因素[7-8]進行剖析,研究成果比較豐富。但目前,關于社會參與、身份認同和市民化意愿之間關系的研究較少,并未全面分析社會參與、身份認同和市民化意愿之間的關系。而社會參與作為衡量個體在社會中活躍程度的重要指標[9],對農業轉移人口的市民化意愿起著重要作用。另外,在農村人口向城市轉移過程中,城鎮化和市民化滯后于工業化導致身份“分離”[10],身份認同也是農業轉移人口市民化的關鍵一環。因此,筆者利用2017年中國流動人口動態監測數據,基于社會融合理論構建社會參與、身份認同的評價指標體系,使用二元Logistic回歸模型探究社會參與、身份認同對農業轉移人口市民化意愿的影響及作用機制,為農業轉移人口市民化提出一系列切實可行的建議。

1 文獻回顧與研究假設

農業轉移人口市民化是一個復雜的過程,其不僅可以實現身份和職業的轉換,還讓農業轉移人口融入城市生活,實現落戶扎根,真正意義上轉變為城市市民[11]。農業轉移人口主要是指從農村到城鎮生活和就業的無城市戶籍的人口,其市民化訴求基本一致,形成了同質的群體[12]。在市民化進程中,農業轉移人口需要具備不同的社會資源和社會文化,實現農業轉移人口共享發展成果,最終全面融入城市社會[13]。目前,社會參與和身份認同往往被作為衡量社會融入中“社會維度”的核心內容,是衡量融入城市程度的關鍵指標之一[14],但與其他制度性要素相比,二者往往更容易被忽視。隨著戶籍制度改革和城鄉一體化融合發展,戶籍制度對農業轉移人口市民化的影響日益減小,市民化意愿將逐漸擺脫其束縛,更多取決于其他因素。因此,筆者基于社會融合理論,重點研究社會參與、身份認同對農業轉移人口市民化意愿的影響,最后提出針對性對策。

1.1 社會參與與農業轉移人口市民化意愿

目前,學界對于社會參與未有明確的界定。部分學者將社會參與表述為個體如何積極地參加正式與非正式群組,以及其他社會活動,其本質是農民工與城市社會磨合互動過程中的社會身份轉換與重塑,也是歸屬感與認同感的“外化”[15]。已有研究指出,農民工全面融入城市的困境更多體現在城市事務參與方面,受體制與自身主觀條件影響,面對異于以往的生活環境和社會關系,其無法實現真正轉型[16],這在一定程度上阻礙了其市民化進程。社會參與是社會成員在制度與組織層面參與公共事務的過程。隨著社會參與的深入,農業轉移人口更好地了解城市居民的行為和生活方式,增強社會網絡異質性,逐漸形成與城市居民相近的生活觀念和生活方式,有利于農民工市民化意愿的提升。社會參與是個人行為與社會活動連接的紐帶。學者指出,參與是居民的一種行動選擇,其過程是雙向的,參與度較高的流動人口具有較高的歸屬感和主人翁意識,更易融入當地社會[17]。已有研究指出,社會參與有助于提升生活質量,農業轉移人口可通過社會參與搭建社會支持網絡、增強社會歸屬感及緩解負面情緒,有助于提高其生活滿意度。

基于此,筆者提出如下研究假設:

H1:社會參與程度越高的農業轉移人口,其市民化意愿越強烈。

1.2 身份認同與農業轉移人口市民化意愿

以往研究較少探究身份認同與市民化意愿之間的關系,大多數學者認為身份認同與政策性障礙密切關聯,一定程度上忽略了個體在城市體驗感知中的無力感。身份認同是一個復雜而多維度的概念,它涉及個體對所屬群體、社會角色和個人特征的認同感和歸屬感,影響著個體的行為選擇和價值取向。由于城市居民對資源壟斷性的占有偏好,以及農民工內部存在著明確的符號邊界和分層體系,農民工逐漸內化成具有排他性的身份標識,容易深陷于進退兩難的身份認同困境中無法擺脫[18]。有研究表明,城市身份認同的水平對個體選擇產生的影響愈加明顯,不僅改變了職業規劃觀,進而影響其職業的選擇,而且對教育、醫療和住房等基本公共服務資源的獲取產生顯著性影響。身份認同更多反映的是農業轉移人口與本地居民之間的一種心理距離,當其受到社會排斥或者區間隔離時,往往難以獲得心理上的歸屬感[19],這導致農業轉移人口市民化意愿降低。而在日常生活中,農業轉移人口與流入地居民保持高頻率的深度接觸可以提高身份認同水平,淡化和消除“過客”心理,對其在減少過度勞動、提高就業質量等方面都有顯著影響,在一定程度上增強自身的身份認同感,進而提升其市民化意愿。

因此,筆者提出如下研究假設:

H2:農業轉移人口的身份認同對市民化意愿有正向影響。

2 研究設計

2.1 數據與樣本

研究數據來源于流動人口數據平臺中的中國流動人口動態監測調查(CMDS),覆蓋中國31個省(區、市)和新疆生產建設兵團中流入人口較多的地區。該數據來源可靠權威,抽樣方式科學合理。由于2018年問卷缺少社會融合部分,選用2017年流動人口調查問卷中的個人問卷部分,該部分設置了關于社會參與、身份認同的有關題目,并進行了大規模調查。筆者的研究對象是農業轉移人口,因此選取戶籍性質為農業戶口,剔除樣本缺失值,最終得到有效樣本 127 993個。

2.2 變量選取

此研究因變量為農業轉移人口市民化意愿。參考楊巧等[20]的做法,選用落戶意愿來衡量。基于問卷問題Q313“如果您符合本地落戶條件,是否愿意把戶口遷入本地?”回答“愿意”的賦值為 1,“不愿意”與“沒想好”兩個類別合并賦值為0,構建二元變量。

此研究自變量為社會參與和身份認同。參考祝仲坤[21]的做法,通過是否經常參與政府事務、志愿活動等來反映。基于問卷問題Q502A“2016年以來您是否給所在單位/社區/村提建議或監督單位/社區/村務管理”、問題Q502B“2016年以來您是否通過各種方式向政府有關部門反映情況”、問題Q502C“2016年以來您是否在網上就國家事務、社會事件等發表評論參與討論”、問題Q502D“2016年以來您是否主動參與捐款、無償獻血、志愿者活動等”,從社會活動參與的角度來衡量農業轉移人口在流入地的社會參與。采用累計賦值法計算,參加一項記1分,不參加記0。參與活動越多越有利于擴展社會網絡,積極主動參與公共生活有利于提升責任感和心理認同感。參考史曉珂等[22]的做法,針對問卷問題Q503H“您是否同意‘我覺得我已經是本地人了’這個說法”,設置“完全不同意”=1,“不同意”=2,“基本同意”=3,“同意”=4。身份認同有利于提升居民的歸屬感和認同感,使市民化意愿更強烈。

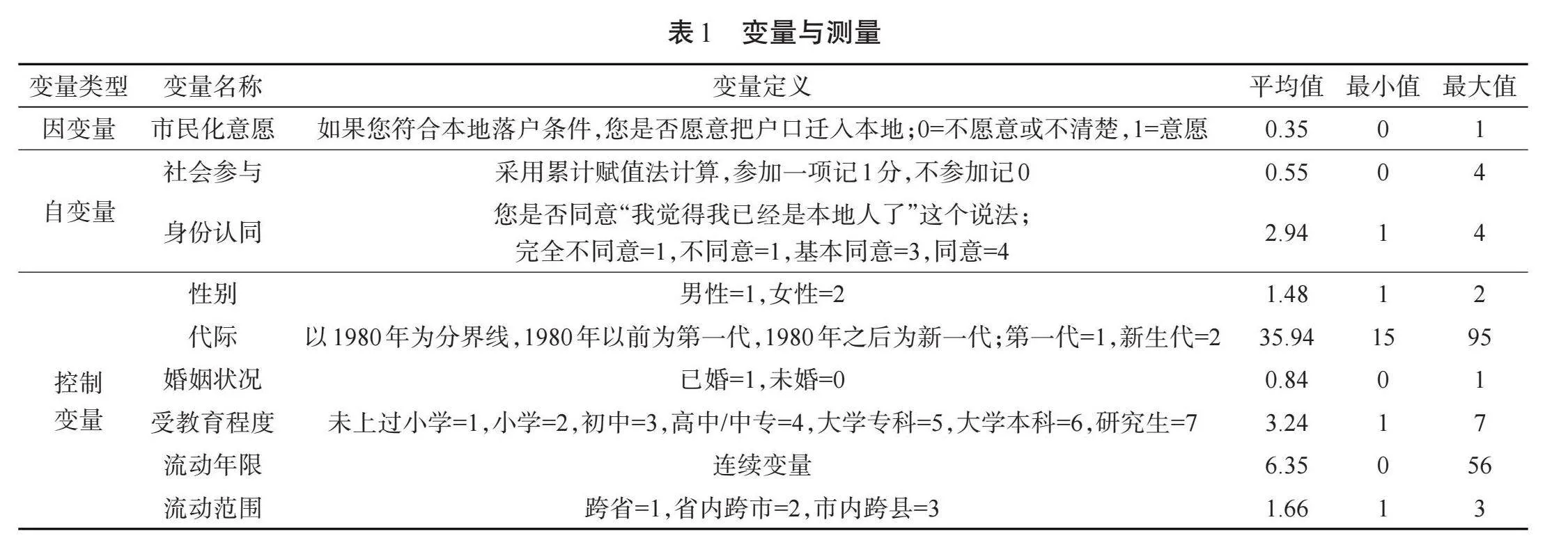

人口統計學變量可能會對農業轉移人口市民化意愿有一定程度的影響。因此,將性別、代際、婚姻狀況、受教育程度等6項關于個體特征和流動特征的人口學統計變量重新編碼作為控制變量(見表1)。

3 實證結果與分析

3.1 描述性分析

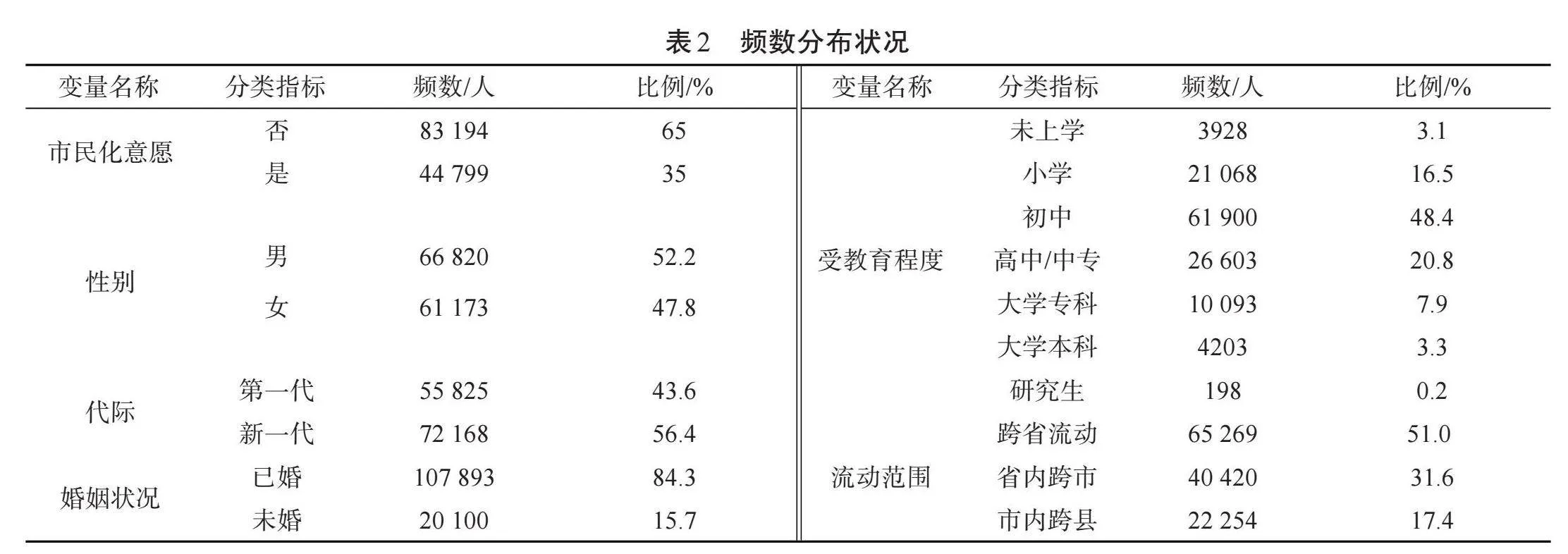

表2顯示了研究樣本的基本情況。由此得出,農業轉移人口市民化意愿相對較低,“不愿意”與“沒想好”的人數達83 194人,占比65%;樣本中的男女比例相對均衡;新生代和老一代農業轉移人口分別占比56.4%、43.6%,新生代農業轉移人口比重較大;農業轉移人口的受教育程度普遍不高,多為初中、高中或中專水平;從婚姻狀況上看,大部分樣本農業轉移人口為已婚(包括初婚和再婚);大部分農業轉移人口收入的流動年限較短,并且流動范圍多為跨省或省內跨市。

3.2 相關性分析

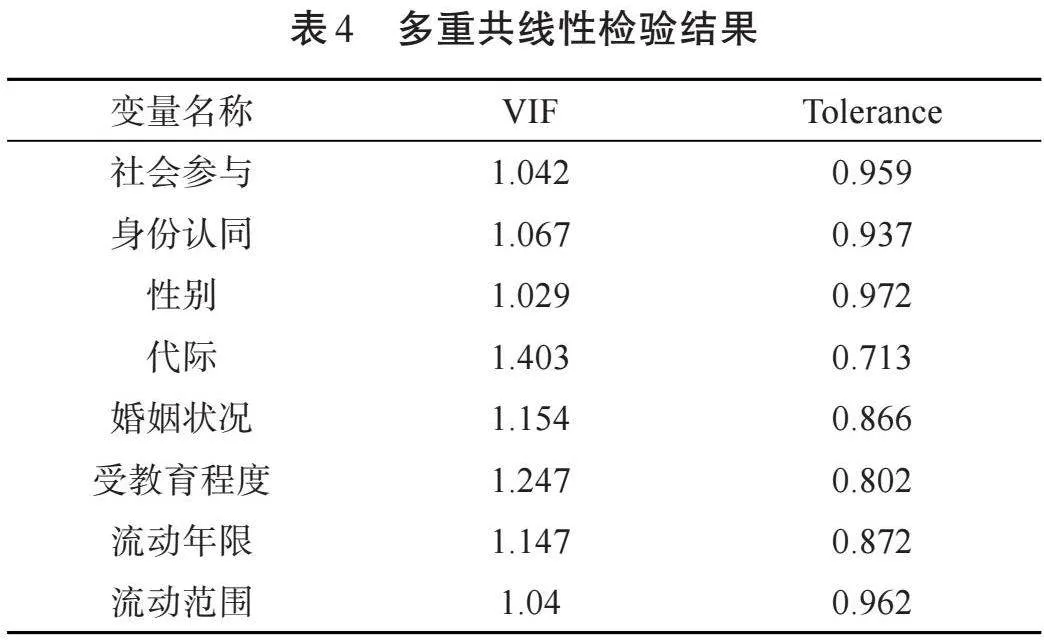

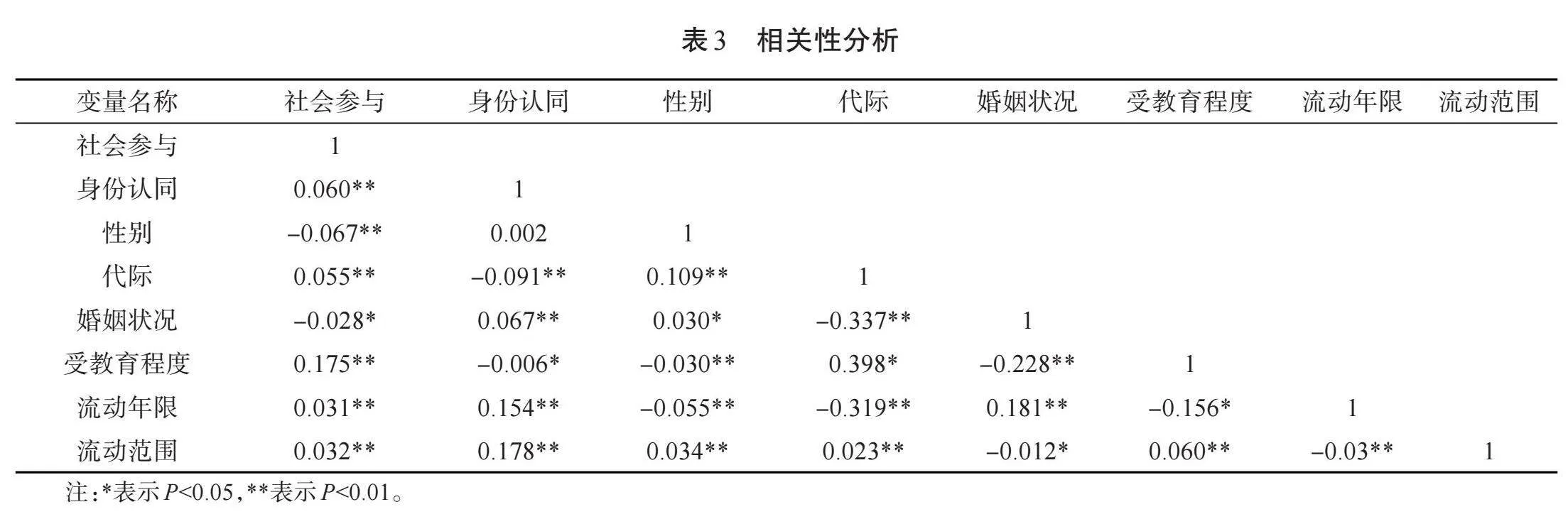

在進行描述性分析之后,為檢驗各變量之間的相關性,預先進行相關性分析(見表3)。對解釋變量進行共線性診斷,通過觀察VIF和容忍度來確定模型整體共線性情況(見表4)。由分析結果可知,各變量VIF值均小于1.5,各解釋變量之間并不存在高度相關關系,說明各解釋變量設計可靠。

3.3 邏輯回歸分析

為了更好地說明農業轉移人口社會參與、身份認同以及性別、婚姻狀況等變量如何作用于市民化意愿,本研究通過二元Logistic回歸建立3個模型,逐一加入社會參與和身份認同兩個核心變量。根據Nagelkerke R2以及Coxamp;Snell R2的結果顯示,模型擬合效果良好(見表5)。

在模型1中,只有性別、代際、受教育程度、婚姻狀況、流動年限以及流動范圍進入模型。性別在市民化意愿上存在顯著性差異,OR值為1.051。已有研究發現,女性農業轉移人口對各類組織的參與程度明顯高于男性,通過人際互動、社會互動有助于她們獲得更多的社會資本和組織支持[23],因此,女性農業轉移人口市民化意愿更加強烈,與本研究結果一致。就代際關系而言,相較于老一代農業轉移人口,新生代在市民化意愿上更加強烈。結果表明,代際關系的回歸結果在1%的統計水平下顯著,OR值為1.096,與前人研究結論一致。由于新生代農業轉移人口的生活、就業與消費等逐漸趨于多元化,思想觀念的差異使得他們更加愿意追求城市的生活方式,因此其市民化意愿比老一代農業轉移人口更強烈。受教育程度顯著促進農業轉移人口市民化意愿。數據表明,流動人口的受教育程度越高,其市民化意愿越強烈。婚姻狀況與市民化意愿之間存在顯著的正相關關系。相較于未婚者,已婚者的市民化意愿更強。實證結果表明,婚姻狀況系數在1%的統計水平下顯著,OR值為1.069,說明婚姻對市民化意愿具有影響。已婚農業轉移人口需要顧及家庭,更加需要流入地的資源和福利,具有更強烈的市民化意愿。另外,流動年限越長,市民化意愿越強烈。這反映農業轉移人口在長時間的流動過程中對當地城市的了解加深,市民化意愿愈加強烈。跨省、省內跨市以及市內跨縣市民化意愿的影響逐級遞減,這說明伴隨著流動距離的減小,農業轉移人口的市民化意愿逐步降低。

在模型2中加入社會參與這一核心變量,結果顯示,社會參與度在1%的統計水平下正向顯著,OR值為1.083,說明農業轉移人口社會參與度越高,其愿意市民化的概率越大。研究表明,社會參與不僅可以促進農業轉移人口流入地在社交、生活等多方面產生關聯,使農業轉移人口更加全面地了解所在城市,快速融入新環境中,而且逐漸擴大了社會關系網絡,擴展次級社會資本和人力資本,通過促進不同類型資本積累打破與本地居民之間的隔閡,為其提供更多機會和可持續性發展的可能性,有利于農業轉移人口市民化意愿的提升。因此,假設H1得到研究支持。

在模型3中加入身份認同這一核心變量,結果顯示,身份認同在1%的統計水平下正向顯著,OR值為1.481。這說明在流入地的身份認同感成為影響市民化意愿的重要因素,即在與流入地交互過程中,農業轉移人口所產生的主觀體驗和感受對其市民化意愿產生了一定程度的影響。身份認同有利于消除被社會歧視和排斥的心理,提升農業轉移人口的歸屬感,推動市民化進程。另外,農業轉移人口身份認同會進一步幫助他們獲得更好的就業機會和社會地位,并且形成良好的反饋機制,提升其留在城市的意愿。因此,假設H2得到研究支持。

4 結論與建議

4.1 研究結論

農業轉移人口市民化意愿能夠直觀反映我國市民化進程,只有持續增強農業轉移人口對市民身份的向往,不斷提高農業轉移人口市民化意愿,才能有效推進城鄉融合,切實推進以人為核心的新型城鎮化。因此,筆者利用2017年中國流動人口動態監測調查數據考察農業轉移人口市民化意愿,探究農業轉移人口的社會參與、身份認同與其市民化意愿之間的關系,并得出以下結論:首先,農業轉移人口市民化意愿不高,占比不到一半。其次,性別、代際、受教育程度、婚姻狀況、流動年限以及流動范圍對農業轉移人口市民化意愿具有顯著影響。最后,社會參與、身份認同對農業轉移人口市民化意愿具有顯著影響,農業轉移人口社會參與程度、身份認同感越高,其市民化意愿越強烈。因此,提高農業轉移人口的社會參與度和身份認同感是促進其市民化意愿的有效途徑。

4.2 建議

農業轉移人口市民化不僅關系著農村人口的切身福祉,更關乎著脫貧攻堅成果與鄉村振興的有效銜接,并為全面建設社會主義現代化國家提供了堅實有力的支撐。為了增強農業轉移人口市民化意愿,筆者結合研究結論提出以下建議。

第一,加強社區建設,為農業轉移人口提供更多的社交平臺和參與機會。社區作為居民最重要的生活場域,在為居民提供經濟、政治、教育和福利等方面有著獨特優勢。首先,通過社區為農業轉移人口組織各類社區活動,培育社區公共性以促進農業轉移人口與城市居民的交流與互動,提高其社會參與度,旨在鏈接初級社會資本,擴展次級社會資本,幫助其更好地融入城市社會。其次,鼓勵社區建立流動人口服務中心,為其提供法律咨詢、心理支持等服務,確保其生活權益不受侵害,提供更好的社區友好環境,為提升其城市定居意愿提供堅實的保障。

第二,加強宣傳教育,提高農業轉移人口對流入地的價值觀和文化認同。一方面,宣傳農民工正向影響力,修正歧視性思想,完善監督與投訴程序和機制,確保農業轉移人口在流入地享有平等的社會權益,減少社會排斥,提升其歸屬感。另一方面,各流入地應積極采用包容和開放的態度弘揚多元文化,吸收優秀傳統鄉土文化,并宣傳本土優秀文化,形成文化共鳴,打破城市居民和農業轉移人口之間的障礙,促使農業轉移人口積極參與并融入城市文化生活,創造多元文化共生的環境。

第三,完善公共服務體系,提高農業轉移人口的生活質量。政府應加大對農業轉移人口在教育、醫療、就業等方面的投入,建立健全居住地基本公共服務制度,確保農業轉移人口能夠享有與城鎮居民同等的公共服務。同等的公共服務有助于增強農業轉移人口的幸福感和滿足感,以便提升其身份認同感,為農業轉移人口提供更多的機會和平臺,讓他們減少后顧之憂,更加積極地融入城市社會。

參考文獻:

[1]程郁,葉興慶,揭夢吟.農業轉移人口市民化面臨的突出問題與政策建議[J].經濟縱橫,2023(6):1-8.

[2]邱紅,周文劍.流動人口的落戶意愿及影響因素分析[J].人口學刊,2019,41(5):91-100.

[3]付翠蓮,李思思.新型城鎮化視域下農業轉移人口市民化面臨的困境與推進策略[J].通化師范學院學報,2024,45(1):37-43.

[4]梅建明,陳漢芳.戶籍制度對農業轉移人口市民化的影響[J].中南民族大學學報(人文社會科學版),2019,39(5):67-71.

[5]彭楊賀,潘偉光,李文川.社會保障、職業分層與農業轉移人口市民化意愿:基于浙江省五縣市19家企業的實證分析[J].齊齊哈爾大學學報(哲學社會科學版),2019(1):81-85.

[6]黃國華,涂海麗.資本稟賦積累、公共服務供給與農業轉移人口市民化意愿:基于結構方程的實證檢驗[J].東華理工大學學報(社會科學版),2022,41(4):329-338.

[7]鄒一南.購房、城市福利與農民工落戶意愿[J].人口與經濟,2021(3):35-51.

[8]王偉新,殷徐康,苗苗.家庭韌性何以影響農業轉移人口市民化意愿[J].農林經濟管理學報,2023,22(5):592-601.

[9]吳際,尹海潔,曲鵬.流動人口社會參與度的性別差異及其影響因子檢驗[J].統計與決策,2017(3):116-120.

[10]]羅豎元.社會網絡、身份認同與新生代農民工的心理危機[J].華南農業大學學報(社會科學版),2018,17(4):95-105.

[11]傅東平,李強,紀明.農業轉移人口市民化成本分擔機制研究[J].廣西社會科學,2014(4):72-77.

[12]陳建.城市群中邊緣城市農業轉移人口市民化意愿影響因素及提升策略研究[D].廣州:廣州大學, 2023.

[13]陳晨.新時代農業轉移人口市民化的實現路徑[J].中南民族大學學報(人文社會科學版),2023,43(5):89-95,185.

[14]張文宏,雷開春.城市新移民社會融合的結構、現狀與影響因素分析[J].社會學研究,2008(5):117-141,245.

[15]唐有財,侯秋宇.身份、場域和認同:流動人口的社區參與及其影響機制研究[J].華東理工大學學報(社會科學版),2017,32(3):1-10.

[16]鐘蔚.新生代農民工繼續社會化的問題及其障礙[J].科學社會主義,2012(4):115-117.

[17]楊若愚,董永慶.社會資本、公民意識與流動人口市民化意愿:以歸屬感為中介變量的實證研究[J].人口與社會,2022,38(4):41-52.

[18]潘澤泉,何倩.居住空間、社會交往和主觀地位認知:農民工身份認同研究[J]. 湖南社會科學, 2017 (1): 80-87.

[19]劉金偉,劉慶華. 進城農民工落戶意愿與農村土地制度改革[J]. 人口與社會, 2022, 38 (3): 51-62.

[20]楊巧,陳誠.經濟集聚、住房支付能力與流動人口城市遷移意愿[J].現代財經(天津財經大學學報),2019, 39 (1):29-45.

[21]祝仲坤.過度勞動對農民工社會參與的“擠出效應”研究:來自中國流動人口動態監測調查的經驗證據[J]. 中國農村觀察, 2020 (5): 108-130.

[22]史曉珂, 任贊杰. 保障性住房、身份認同與農民工市民化意愿[J]. 當代金融研究, 2022, 5 (12): 33-43.

[23]盧小君,隋欣航.組織參與對農業轉移人口身份認同的影響[J].黨政干部學刊,2020(6):74-80.