國外航天標準化現狀及對我國的啟示

摘 要:隨著航天領域的不斷進步,國際的航天交流日漸活躍。航天標準不僅是交流合作的語言,也是共同遵循的準則,它充當技術合作和溝通的重要橋梁。本研究以目前國外航天領域認可度高且影響廣泛的航天標準化組織為出發點,對其特性進行深入分析,并對我國在航天領域標準化工作的當前狀況以及問題進行系統梳理,得出我國航天領域快速發展的啟示與建議。為中國航天提高航天標準國際化水平,打造更加先進、更具競爭力的航天標準體系提供一定的思路與建議。

關鍵詞:國外航天,航天標準化,航天標準化組織,啟示

DOI編碼:10.3969/j.issn.1002-5944.2024.015.007

0 引 言

航天標準化作為重要的技術基礎,有力支撐了航天重大專項和技術創新發展。國家公布了《國家民用衛星遙感數據國際合作管理暫行辦法》,編制了《特定航天產品及技術出口暫行管理辦法》,向世界輸出中國航天的政策措施。美國、歐洲等國家在航天標準化領域起步較早,探索時間長,它們在航天標準發展中的經驗對于我國航天標準化具有一定的借鑒意義。本文針對我國在航天標準化存在的問題進行深入的分析,提出未來工作的具體建議。

1 國外航天標準化現狀

1.1 國外航天標準化現狀

本文選了具有典型意義且與我國航天發展緊密相連的國外航天標準化組織,分別為國際標準化組織(ISO)、國際電信聯盟(ITU)、歐洲空間標準化合作組織(ECSS)、美國宇航局(NASA)、美國材料與試驗協會(ASTM),將這些標準化組織機構現狀進行分析介紹[1]。

1.1.1 國際標準化組織(ISO)

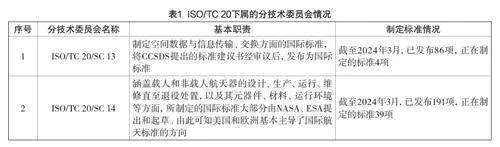

在國際標準化組織(ISO)中,負責制定航天領域標準的是航空航天技術委員會(ISO/TC 20)下屬的兩個分技術委員會情況,詳見表1。SC 13和SC 14涉及的標準與我國的航天產品研發有著緊密的聯系,這些標準是在全球相關國家的專家進行試驗研究和相互磋商后,獲得大部分成員國的一致同意而制定的。

1.1.2 國際電信聯盟(ITU)

國際電信聯盟(ITU)成立于1865年,是聯合國專門負責電信行業的專業機構。國際電信聯盟的核心職責是對全球的無線電頻率和衛星軌道進行劃分,制定確保網絡與技術能夠無縫連接的技術標準,旨在促進國際通信網絡的互聯互通。各國均應遵守ITU制定的《國際電聯組織法》及《國際電聯公約》等法規,以這種方式確保各個國家進行和平探索并合理使用外太空[2]。

1.1.3 美國國家航空航天局(NASA)

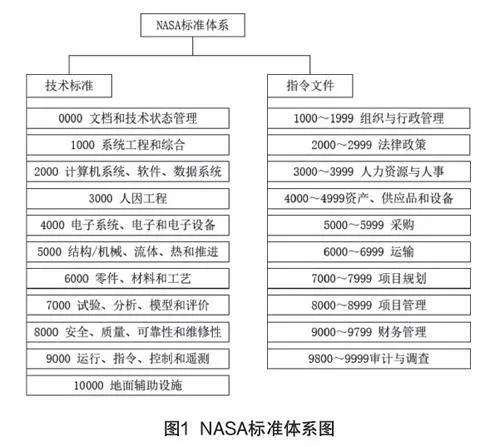

美國國家航空航天局(NASA)成立于1958年,是美國的政府機構,主要承擔政府來源的項目,還負責一些商業項目。NASA的標準體系全面覆蓋了NASA的所有航天領域活動,涵蓋了航天技術、空間勘探、宇宙探索、地球探索以及太空科學等方面的研究。

自20世紀90年代的后期,NASA已經開始投入于內部技術標準的制定、采用以及將各中心標準轉化為NASA內部通用標準。NASA實施技術標準項目的核心目標是確保宇航項目在研發和應用過程中不會出現重復性的故障或災害,為未來型號的研發提供指導。NASA的標準架構如圖1所示[2]。

1.1.4 歐洲空間標準化合作組織(ECSS)

歐洲空間標準化合作組織(ECSS)成立于1993年,其中歐洲航天局(ESA)是該組織的主導單位。該組織的成立初衷是為了解決歐洲空間共同體成員國在進行空間項目合作時,由于采用了不一樣的空間標準,導致空間項目的研發成本上升、工作效率下降和競爭力下降等一系列問題。它的核心任務是構建一個滿足ECSS成員國需求的、固定的、統一的標準體系,旨在通過統一的標準方法消除合作中的障礙,從而增強歐洲空間項目的市場競爭力[2]。截至2024年3月,ECSS已經發布了141個標準。目前,ECSS體系被劃分為四個子領域,ECSS的標準體系如圖2所示。

1.1.5 美國材料與試驗協會(ASTM)

美國材料與試驗協會(A S T M)成立于18 9 8年,是世界上最大的國際標準制定機構之一。目前,ASTM有12 ,0 0 0多項標準在全球廣泛應用。ASTM技術委員會中特定應用材料的F47商業太空飛行發布有關商業衛星的標準,2022年商業航天委員會(F47)已發布一項航天安全新標準(ASTMF3550)。該標準包括38種類型安全事件,并將根據行業飛行安全數據定期更新。2023年8月商業航天委員會(F47)發布了一項航天術語定義新標準(ASTM F3377),本術語標準是ASTM委員會F47關于商業航天的術語定義的匯編。

1.2 政策法規

當前,全球主要經濟體正在積極布局航天戰略。美國、歐盟等均將航天領域作為重點投入領域,日本等國家也提出支持航天發展的政策,政策情況詳見表2。

2 我國航天標準化現狀及存在問題

2.1 我國航天標準化發展現狀

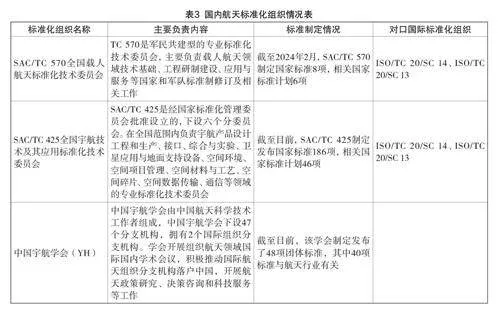

中國航天技術是國家標準體系的核心部分,其中的標準包括國家軍用標準(GJB)、國家標準、航天行業標準(QJ)、宇航團體標準以及企業標準,GJB的航天部分和QJ標準是由目前的國防科工委公布的。現國內標準化組織有:全國載人航天標準化技術委員會(SAC/TC 570)、全國宇航技術及其應用標準化技術委員會(SAC/TC 425)、國家航天局(CNSA)、中國宇航學會(YH)、深圳市航空航天產業協會(SZAIA)、中關村領創商業航天產業發展聯盟(ZCAIA)、中國航天工業質量協會(CAAQ)、中國航空航天工具協會(CATA)等[3]。查詢相關信息可知,文中所列出的團體組織除了中國宇航學會(YH)外,其他團體組織均開展標準制定工作。國內標準化組織具體情況詳見表3。

2.2 我國航天標準化存在問題

2.2.1 技術標準更新換代緩慢

隨著科技的快速發展,航天技術也在不斷更新換代。然而中國航天標準在某些方面的更新速度較慢,未能及時跟上國際先進技術發展的步伐。面向標準的創新發展能力不足,與一些新發展的觀念、技術和產品的發展需求相比,存在一定的脫軌現象。

2.2.2 國際化程度不足

雖然中國航天標準體系已經初步建立并逐漸完善,但與國際標準相比,其國際化程度仍然不夠高。還不適應國際合作和市場需求,目前的標準在推動核心業務增長和提高市場競爭力方面的效果尚顯不足。這在一定程度上限制了中國航天技術與國際接軌,以及在國際市場上的競爭力。

2.2.3 航天標準體系尚待完善細化

從2012年起,受到國家“發展航天事業、建設航天強國”的號召和“一帶一路”倡議的推動,航天領域的國家標準才正式開始制定。迄今為止,已經公布了超過160個航天領域的國家標準(用于篩選“航天”關鍵詞)。盡管中國的航天標準體系已經覆蓋了航天器從設計、研制、試驗到運行的全過程,但在某些特定領域,如新材料、新技術應用等方面,仍然缺乏完善的標準規范[4]。

3 對我國航天的啟示與建議

3.1 國內外航天標準化對比及特點分析

3.1.1 標準體系方面

國內航天標準體系已經相對完善,涵蓋了航天器的設計、研制、試驗到運行等方面的全過程。而國際航天標準體系則更加全面和細致,不僅關注航天器的技術性能,還注重航天活動的安全性、可靠性和環保性等方面。

3.1.2 標準內容方面國內航天標準的內容主要側重于技術性能和產品質量方面,對于環境保護、安全管理等方面的標準相對較少。而國際航天標準則更加注重環保、安全等方面的要求,旨在推動航天事業的可持續發展。相較于其他國家,國外航天領域的標準化組織發布的標準化文件種類更加豐富,并對標準的后續應用起到了更為顯著的輔助和支持作用。這些文件主要包括標準、推薦實踐和指南,它們之間存在明顯的差異和互補,有助于更廣泛地采納和推廣這些標準。

3.1.3 國際化程度方面

國際航天標準通常由國際組織或跨國機構制定,具有更廣泛的參與度和影響力。外國的協會制定了一整套的管理流程,并與各個利益相關的個體、公司、學術研究機構和政府合作,確保標準制定工作得到有效和規范的執行。該協會與全球、各國以及其他標準化機構保持緊密的合作關系,這有助于它們更有效地協調和連接協會的標準、國家規范和國際規范,并專注于核心領域[5]。而國內航天標準則主要由中國航天標準化組織制定,與國際標準相比,其國際化程度相對較低。

3.1.3 標準更新速度方面

隨著科技的快速發展,航天技術也在不斷更新換代。國際航天標準體系通常能夠更快地適應新技術和新需求,及時制定和更新相關標準。而國內航天標準則可能存在一定的滯后性,需要進一步加強與國際標準的對接。

3.2 標準化工作啟示與建議

3.2.1 構建統一標準體系,實現標準技術先進全面公開

在構建標準體系時,始終遵循一致性、國際性、先進性以及公開性的原則。一致性指標準英文版的項目與其對應的標準中文版項目是完全匹配的,無論是在國內的科研生產還是在國際合作中,都需保持高度的協同和一致性;國際性指在體系設計中,吸取了國際上的常規和做法,并與NASA、ESA等國際標準進行了對接;先進性反映了我國航天技術的總體進步和民用航天的自主創新成果;所謂的公開性,是指在標準體系中只包括那些可以公開發布的標準,這完全滿足國家的保密和知識產權管理規定。

3.2.2 加快與國際標準對接

標準對外開放,鼓勵各方廣泛交流使用[6]。搭建了中國航天標準的信息服務平臺,并向外界展示了中國的航天標準,促進中國航天標準在全球范圍內的相互認可;在進行國際合作項目的洽談和協議的制定過程中,中國航天標準將被優先考慮;通過國際合作項目的支持,建立標準戰略聯盟,以共同努力將中國的航天標準提升至國際水平。

3.2.3 積極參與國際標準化工作,進一步爭取話語權

在參與國際標準化的過程中,應當把提升國際標準的競爭力作為核心目標,積極地參與國際標準化組織的治理過程,并在關鍵技術方面掌握標準制定的決策權和技術實力[7];在考慮我國在技術和市場等關鍵領域的優勢時,應從構建有利的政策環境和學習國外團體組織的前沿經驗等多個角度出發,來建立一些具有國際影響力的團體組織[8]。

4 結 語

標準助推創新發展,標準引領時代進步。在習近平總書記“探索浩瀚宇宙,發展航天事業,建設航天強國”的重要指示下,中國的航天事業正在快速地從一個“航天大國”向“航天強國”的方向發展。中國航天計劃將構建一個更為先進、更為開放和更具競爭力的航天標準體系。航天標準的國際化程度有了顯著的提升,參與國際標準化活動的實際能力也有了明顯的增強,同時標準的互認也取得了重大的突破。

參考文獻

[1湛希,李國強.國際國外航天標準化綜述[J ] .中國標準化,2016(14):198-203.

[2]邱楠,郭晉媛,郭德華.國外航天標準化現狀對我國衛星領域標準走出去的啟示[J].標準科學,2020(12):35-39+69.

[3]田露,代健,康登榜.商業航天的標準化特點和需求分析[J].中國標準化,2021(7):63-66.

[4]代健,康登榜,張嵩.我國商業航天標準體系構建與標準化發展模式探索[J].中國航天,2021(5):22-26.

[5]曹志成,代健,田露.中國航天標準國際應用推廣模式研究[J].南京航空航天大學學報(社會科學版),2023,25(4):89-95.

[6]尹玉梅,郭晉媛,王維鑫.國外航天領域結構標準綜述[J].航天標準化,2023(1):57-61.

[7]鄭義兵,漢鵬武,曹志杰,等.我國航天國際標準現狀與發展對策研究[J].中國標準化,2017(19):56-59.

[8]李明華.2023年國外航天領域發展綜述[J].導彈與航天運載技術(中英文),2024(1):1-5.

作者簡介

陳衛,本科,研究方向為標準化。

劉運富,通信作者,本科,高級工程師,研究方向為標準化。

鄧祥武,本科,高級工程師,研究方向為標準化。

安潔,碩士研究生,正高級工程師,研究方向為標準化。

熊紹東,碩士研究生,正高級工程師,研究方向為標準化。

杜健,碩士研究生,工程師,研究方向為標準化。

胡春利,本科,研究方向為標準化。

黃杰,碩士研究生,工程師,研究方向為標準化。

趙星宇,碩士研究生,助理工程師,研究方向為標準化。

(責任編輯:袁文靜)