重癥肺炎伴心力衰竭患者急救中的標準化護理干預效果研究

摘要:目的:分析重癥肺炎伴心力衰竭患者急救中標準化護理干預的應用效果。方法:選取山東大學齊魯醫院2022年1月至2023年6月期間收治的80例重癥肺炎伴心力衰竭患者,隨機分為對照組和觀察組,各40例,對照組采用常規護理,觀察組給予標準化護理干預,對比兩組急救時效性、心、肺功能。結果:觀察組急診反應時間、分診評估時間、檢查時間、心電圖時間及總體急救時間均短于對照組(Plt;0.05)。兩組入院7d左室射血分數(LVEF)、每搏輸出量、心臟指數以及用力肺活量(FVC)、第一秒用力呼氣客積(FEVl)及最大呼氣流速(PEF)較入院時均明顯提高(Plt;0.05),但治療后,兩組心、肺功能各項指標比較無明顯差異(Pgt;0.05)。結論:重癥肺炎伴心力衰竭患者急救中標準化護理干預的應用,效果突出,值得臨床應用。

關鍵詞:重癥肺炎,心力衰竭,標準化護理干預

DOI編碼:10.3969/j.issn.1002-5944.2024.18.060

0引言

心力衰竭是重癥肺炎患者常見的合并癥,直接對患者生存質量及預后產生影響。因此,早期救治、規范急救流程對改善患者預后有重要意義。由于重癥肺炎伴心力衰竭患者病情危重,常規護理并不能滿足患者救治時效性要求。標準化護理可把控護理的各個環節,規范護理流程、操作,確保每項護理措施的質量,使患者在治療期間能夠獲得高效、高質量的護理服務,促進機體陜速康復。為提高重癥肺炎伴心力衰竭患者的急救效果,本研究以山東大學齊魯醫院收治的80例患者為例,分析標準化急救護理干預的應用效果。

1資料與方法

1.1臨床資料

選取山東大學齊魯醫院2022年1月至2023年6月期間收治的80例重癥肺炎伴心力衰竭患者,隨機分為對照組和觀察組,各40例。對照組:23例男、17例女;平均年齡(59.75±3.58)歲。觀察組:22例男、18例女;平均年齡(59.78±3.56)歲。組間比較,差異無統計學意義(Pgt;0.05),具有可比性。本研究已通過院內倫理委員會批準。

1.2方法

對照組采用常規護理,按照醫院急救流程嚴格執行,為患者開通綠色通道,護理人員協助醫師進行疾病分診,評估病情嚴重程度,遵醫囑用藥,嚴密監測患者病情變化,管道護理。

觀察組在對照組基礎上給予標準化護理干預,具體內容如下:(1)組建標準化急救護理小組。由呼吸科、心血管科各1名主治醫師、2名專科護士及4名急救科護士組成,由醫院統一調度及協調。強化院內“綠色通道”,實施“診”“治”標準化的現場急救策略,開展多學科會診及救治。(2)院內急救。及時開通綠色通道,在急救護理小組的協助下,幫助家屬掛號、繳費等,指導急救人員建立靜脈通道、心電監護、用藥及各項生化指標檢驗等,提高臨床救治依從性。(3)分層護理。對患者進行急救護理時,根據其病情評估分層護理。危重組:心功能Ⅲ~Ⅳ級,嚴重心衰,肺水腫,心源性休克、呼吸驟停、心律失常等(1名及以上主管護士、1名工作時間超過5年的護士及2名專科護士);次級搶救組:短時間內可進展至危及生命的患者(至少有1名工作時間超過5年的護士及2名專科護士);輔助分診組:負責病情輕度及配合危重組、次級搶救組進行急救。(4)基礎性護理。制作重癥肺炎伴心力衰竭的搶救步驟流程圖,包括操作過程、觀察重點、藥物使用方法、劑量及特殊情況處理,并在背面標注急救人員的站位、工作職責等,嚴格按照流程圖進行,組長站于患者尾部,協調整個急救過程;專科護士站在患者右側,負責對患者進行面罩吸氧、心電監護、遵醫囑用藥等各項急救措施的實施;輔助護士站在左側中下方,負責病情觀察及記錄、給藥等。根據患者病情及耐受情況,在遵醫囑的情況下適當抬高床頭30°左右,監測患者血氧飽和度、心率情況,若呼吸頻率增加,血氧飽和度下降,可采用半坐臥位,降低床尾,促進回心血量。在急救期間,及時清除患者呼吸道內分泌物,可通過霧化吸入濕化氣道促進痰液排出,注意口腔清潔。

1.3觀察指標

(1)急救時效性。急診反應時間、分診評估時間、檢查時間、心電圖時間及總體急救時間。

(2)心功能。在患者入院時、入院第7d采用心臟彩超診斷患者心臟功能,包括左室射血分數(LVEF)、每搏輸出量、心臟指數。

(3)肺功能。在患者入院時、入院第7d測定患者用力肺活量(FVC)、第一秒用力呼氣容積(FEVl)及最大呼氣流速(PEF)。

1.4統計學方法

將數據納入SPSS 26.0系統軟件中進行計算,(x±s)為計量方式,予以t檢驗,[n(%)]為計數方式,予以X2檢驗。Plt;0.05,表明對比有統計學差異。

2結果

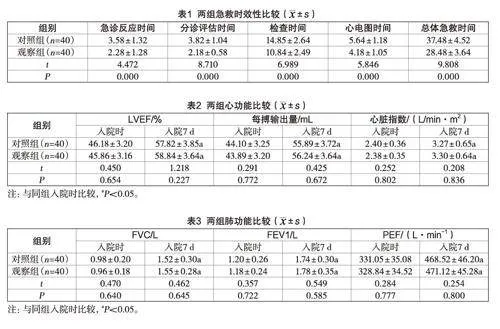

2.1兩組急救時效性比較

觀察組急診反應時間、分診評估時間、檢查時間、心電圖時間及總體急救時間均短于對照組(Plt;0.05),詳細數據見表1。

2.2兩組心功能比較

入院7d兩組心功能改善與入院時比較差異明顯(Plt;0.05),但兩組治療后各項指標比較明顯差異(Pgt;0.05),詳細數據見表2。

2.3兩組肺功能比較

入院7d,兩組FVC、FEV1、PEF均高于人院時,差異明顯(Plt;0.05),但兩組治療后各項肺功能比較無明顯差異(Pgt;0.05),詳細數據見表3。

3討論

重癥肺炎病情危重、進展快,常表現為以肺部損害為主的多器官功能衰竭,其中心力衰竭是重癥肺炎患者常見合并癥,主要是因呼吸道感染、機體炎癥反應加重等,導致心肌細胞損傷,從而誘發心力衰竭。重癥肺炎伴心力衰竭死亡率高、危害大,臨床需要對其快速救治,提高救治效率,改善患者預后。標準化急救模式可以將無序的護理流程規范化,讓護理工作有序、規范地開展,促進護理服務質量提升。

本研究發現,觀察組急診反應時間、分診評估時間、檢查時間、心電圖時間及總體急救時間均短于對照組(Plt;0.05)。結果表明,采用標準化急救護理干預可提高患者急救效率,使其得到及時、有效的救治。分析原因是常規急救護理的應用,缺乏固定的急救人員,急救流程不規范,未明確急救人員的各自職責,容易延誤救治時間。標準化急救護理干預的實施,建立固定的急救小組,在接到120急救電話后,無需派遣人員,即可立即出動,從而能縮短急救反應時間;同時,小組成員各自職責明確,依據患者病情程度分工協作,可加快搶救進程,在第一時間內進行輔助檢查,進而能縮短患者檢查時間及評估時間;建立多部門協作、標準化的急救流程,實現救治環節的無縫連接,急診科從分診、分流轉變為多學科“診治”一體的救治模式,可使患者得到及時、高效、連續性救治,能縮短患者救治時間;而且根據患者病情采用分層護理,可在最大限度上提高醫療資源利用率;同時,可規范患者急救流程,使醫護人員能快速對患者病情做出反應,在第一時間內實施急救措施,并按照規范流程執行,進而提高患者救治效率。

此外,兩組入院7 d時的LVEF、每搏輸出量、心臟指數以及FVC、FEV1、PEF均較人院時提高(Plt;0.05),但兩組治療后各項指標比較無差異(Pgt;0.05)。結果表明,在患者得到及時有效救治后,不同急救護理模式下患者預后恢復相似,且未顯出差異性,可能是患者心臟功能、呼吸功能的恢復情況多依賴于患者入院后的各種治療措施,而患者在入院后得到專業、高效、針對性的治療,使患者的心臟、呼吸功能均得到提高,降低疾病死亡率,取得較好的恢復效果。

綜上所述,重癥肺炎伴心力衰竭患者急救中標準化護理干預的應用,效果突出,值得臨床應用。

作者簡介

劉興田,本科,護師,研究方向為重癥醫學。

(責任編輯:劉憲銀)