國內網絡暴力研究熱點分析與展望

基金項目:本文系2024年度成都理工大學校級科技立項(青馬專項)“人工智能時代網絡意識形態安全風險及其防范研究”(編號:QM2024-01)的研究成果

摘要:分析和總結網絡暴力的熱點,了解我國在此領域研究的發展歷程,梳理研究成果,展望未來發展,為后期研究提供參考。以中國知網中北大核心與CSSCI數據源中的研究網絡暴力相關文獻為分析對象,運用文獻計量信息可視化軟件CiteSpace,對研究趨勢、關鍵詞聚類、關鍵詞突現分析。國內該領域研究趨勢可分為三個階段;研究內容聚焦于網絡暴力基礎理論研究、高危人群和形成機制研究、治理實踐研究三大主題;總體來看,研究呈現熱度上升多元化趨勢,熱點從理論到實踐不斷演變,已初步形成本研究的全生命周期研究鏈。

關鍵詞:網絡暴力;知識圖譜;熱點分析

中圖分類號:C912.63;D924.3文獻標識碼:A文章編號:2095-6916(2025)02-0067-04

An Analysis and Prospects of the Research Hotspots on Cyberbullying in China

Zong Haoyang1Zhong Zihe2Xie Chuanqi3He Wei1

(1. Humanities and Law School, Chengdu University of Technology, Chengdu 610059;

2. Shanghai Business School, Shanghai, 201499; 3. Shanghai Ocean University, Shanghai 201306)

Abstract: To figure out the development process of research on cyberbullying in China, this paper analyzes and summarizes the hotspots in this field by combing the research achievements and looking forward to future development, which is expected to provide reference for further research. Taking the literature concerned in the China National Knowledge Infrastructure (CNKI), specifically in the Peking University Core Journal List and the Chinese Social Sciences Citation Index (CSSCI) as the analysis subject, this study utilizes CiteSpace, a software for bibliometric information visualization, to analyze its research trends, keyword clustering, and burst terms. The research trends in the field of cyberbullying in China can be divided into three stages; the research content focuses on three major themes: basic theoretical research on cyberbullying, research on high-risk groups and formation mechanisms, and governance practice research. Overall, the research shows a trend of increasing enthusiasm and diversification, with hotspots evolving from theory to practice, and a preliminary full lifecycle research chain has been formed.

Keywords: cyberbullying; knowledge graph; hotspot analysis

截至2023年12月,中國網民規模已達10.92億人[1],網絡技術深刻改變了人類生活,諸多現實矛盾延伸至網絡空間,網絡暴力問題日益凸顯,已成為危害人類健康甚至生命安全的一大社會問題。國內學術界圍繞此問題展開大量研究并獲得豐富成果,但缺少系統梳理。本文運用CiteSpace文獻分析方法,整理2006—2024年網絡暴力高質量研究文獻,了解我國在網絡暴力領域研究的研究熱點、發展歷程,展望未來研究趨勢,為后期研究提供參考。

一、資料與方法

(一)文獻數據來源

本文選取中國知網(CNKI)為基礎數據庫進行檢索,因網絡暴力與“網絡欺凌”“網絡霸凌”“網絡欺負”為相似術語[2],故限定主題為“網絡暴力”OR“網絡欺凌”(精確)OR“網絡霸凌”(精確)OR“網絡欺負”(精確),來源類別為“學術期刊””(“北大核心amp;CSSCI”),時間選擇出版年度為2006年至2024年,檢索時間為2024年4月21日,經人工剔除無關和重復文章后,共檢索到510篇有效文獻。

(二)研究方法與工具

本文選用CiteSpace軟件作為研究工具,選取科學計量學的研究方法,對收集到的文獻數據展開相關分析,主要研究以下四個方面:一是梳理研究總體趨勢,二是確定在研究歷程中的重要文獻成果,三是歸納不同研究方向,四是總結研究熱點的演變。

二、結果分析

(一)研究趨勢

從圖1中可以發現,國內對網絡暴力研究的關注熱度處于持續升溫趨勢。不同年份發文數量變化顯示網絡暴力研究可分為三個階段,第一階段2006—2011年(初始起步期),發文量逐漸增加,年均發文量13.5篇。第二階段2012—2020年(多元進展期),發文量呈震蕩上升趨勢,年均發文量22.9篇。第三階段2021—2024年(縱深發展期),此階段發文量增長較快,總體趨勢為上升態勢,2021—2023年間,年均發文量39篇。

圖12006~2024年網絡暴力發文數量圖

(二)高引用文獻分析

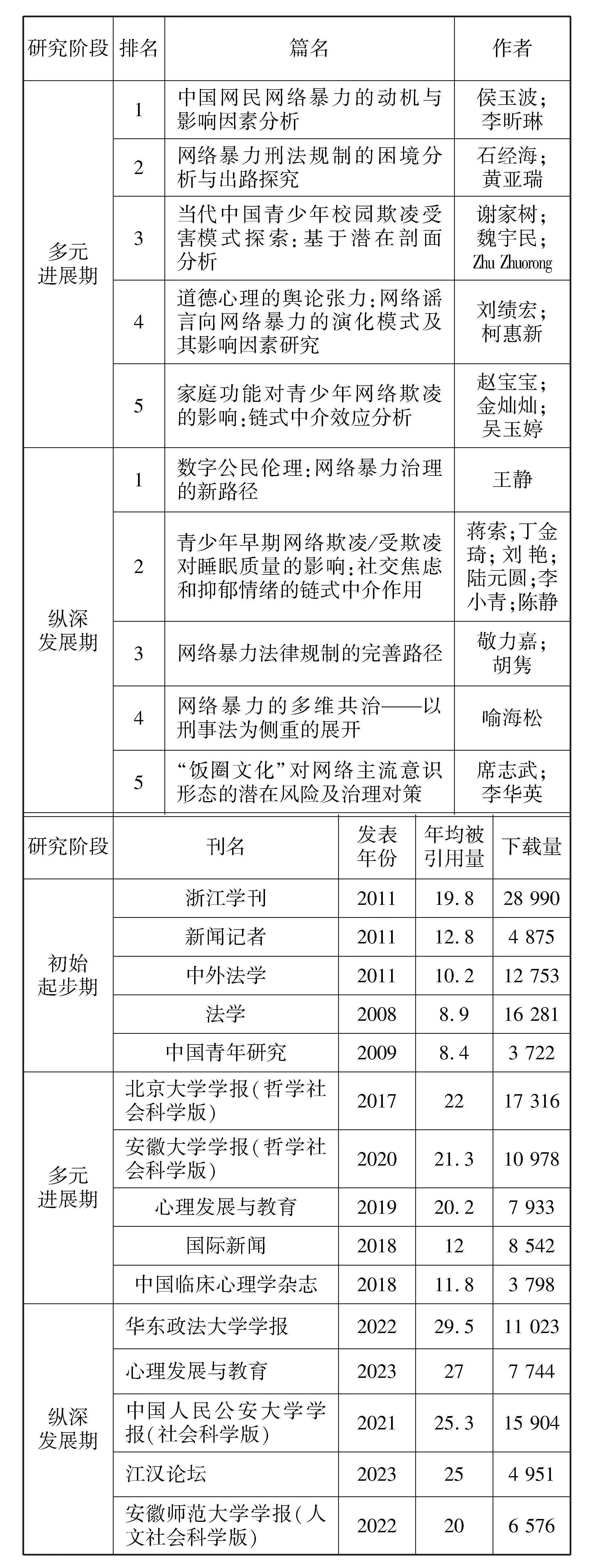

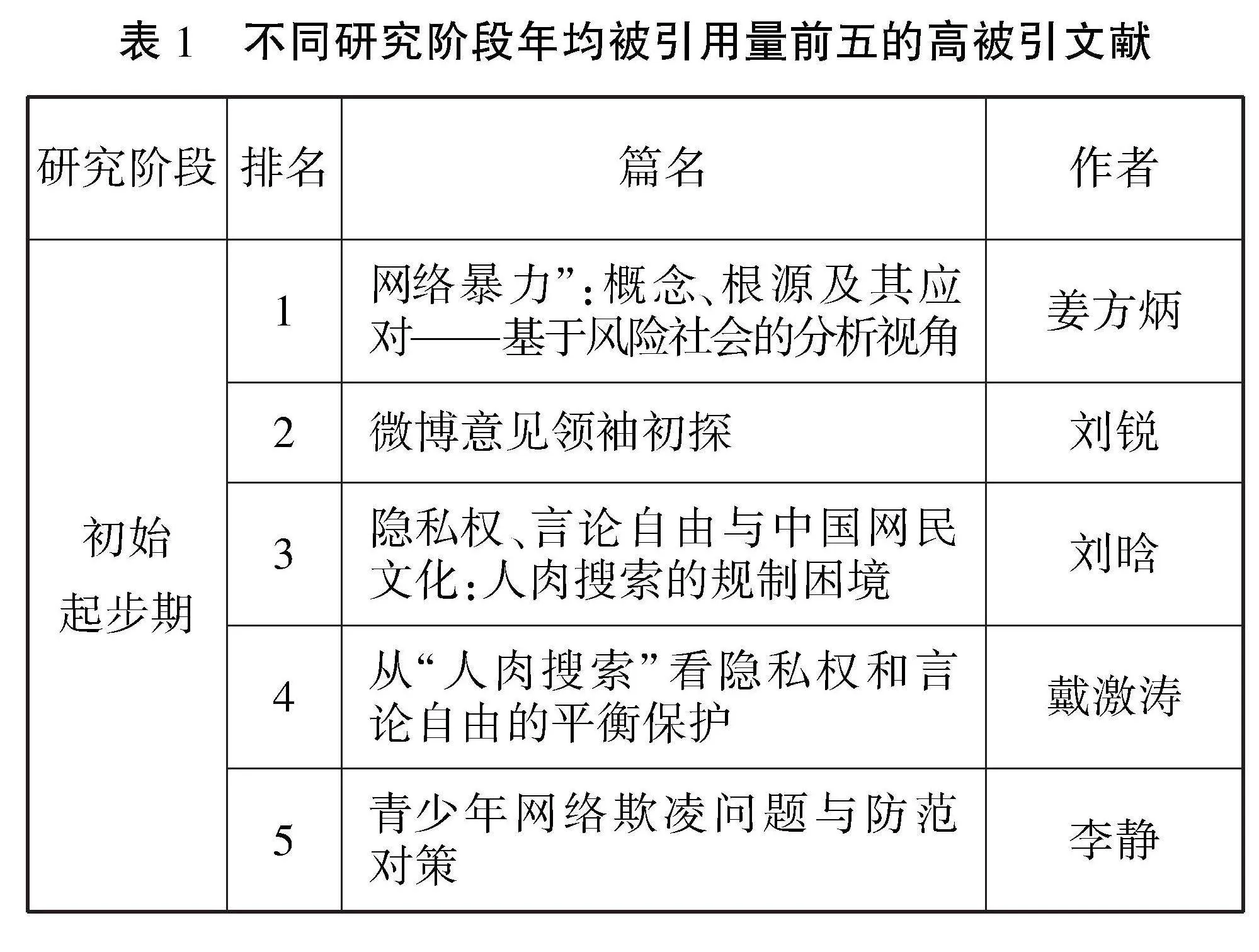

文獻的被引量代表其在本領域研究中的重要影響。為了解不同階段網絡暴力研究的重要文獻,進入中國知網、中國引文數據庫,搜索到在網絡暴力研究不同發展階段年平均引用量前5的文獻(表1)。

表1不同研究階段年均被引用量前五的高被引文獻

研究階段排名篇名作者初始

起步期1網絡暴力”:概念、根源及其應對——基于風險社會的分析視角姜方炳2微博意見領袖初探劉銳3隱私權、言論自由與中國網民文化:人肉搜索的規制困境劉晗4從“人肉搜索”看隱私權和言論自由的平衡保護戴激濤5青少年網絡欺凌問題與防范對策李靜多元

進展期1中國網民網絡暴力的動機與影響因素分析侯玉波;

李昕琳2網絡暴力刑法規制的困境分析與出路探究石經海;

黃亞瑞3當代中國青少年校園欺凌受害模式探索:基于潛在剖面分析謝家樹;

魏宇民;

Zhu Zhuorong4道德心理的輿論張力:網絡謠言向網絡暴力的演化模式及其影響因素研究劉績宏;

柯惠新5家庭功能對青少年網絡欺凌的影響:鏈式中介效應分析趙寶寶;

金燦燦;

吳玉婷縱深

發展期1數字公民倫理:網絡暴力治理的新路徑王靜2青少年早期網絡欺凌/受欺凌對睡眠質量的影響:社交焦慮和抑郁情緒的鏈式中介作用蔣索;丁金琦;劉艷;陸元圓;李小青;陳靜3網絡暴力法律規制的完善路徑敬力嘉;

胡雋4網絡暴力的多維共治——以刑事法為側重的展開喻海松5“飯圈文化”對網絡主流意識形態的潛在風險及治理對策席志武;

李華英研究階段刊名發表

年份年均被

引用量下載量初始

起步期浙江學刊201119.828 990新聞記者201112.84 875中外法學201110.212 753法學20088.916 281中國青年研究20098.43 722多元

進展期北京大學學報(哲學社會科學版)20172217 316安徽大學學報(哲學社會科學版)202021.310 978心理發展與教育201920.27 933國際新聞2018128 542中國臨床心理學雜志201811.83 798縱深

發展期華東政法大學學報202229.511 023心理發展與教育2023277 744中國人民公安大學學報(社會科學版)202125.315 904江漢論壇2023254 951安徽師范大學學報(人文社會科學版)2022206 5761.不同階段高被引文獻分析

第一階段:初始起步期(2006—2011年)高被引文獻

排在高被引文獻首位的作者是姜方炳,其文獻年平均引用次數達19.8。此文在風險社會視角下,指出網絡暴力產生是網絡技術風險,轉型社會風險和網民交互行動三者擴散共振的結果[3]。劉銳指出微博意見領袖在網絡空間中濫用話語權造成網絡暴力,政府應有效約束微博意見領袖[4];劉晗從法學視角提出人肉搜索涉及個人隱私權保護與公眾言論自由權的沖突,導致人肉搜索立法規制陷入困境[5]。戴激濤借鑒發達國家的司法實踐,提出平衡隱私權與言論自由權的具體可行措施,即按照功能最適原則和個別問題取向方法進行協調[6]。李靜認為網絡欺凌嚴重危害青少年健康,導致青少年長期的心理傷害甚至自殺,青少年、家長、學校和政府應及早識別積極防范[7]。

第二階段:多元進展期(2012—2019年)

此階段作者從心理學,法學,傳播學領域探討網絡暴力的影響因素和危害,探討演化機制,提出治理措施。侯玉波研究網絡暴力現狀,認為社會環境、網絡環境和網民心理因素均對網絡暴力產生影響[8]。石經海等建議增設網絡暴力罪解決網絡暴力治理困境[9]。謝家樹提出網絡欺凌對青少年心理健康有嚴重的消極影響[10]。劉績宏等通過實證研究提出網絡謠言向網絡暴力演化過程中道德因素的中介效應,網絡暴力的專項治理中應重視社會道德建設[11]。趙寶寶等分析個體的人格特質、自我控制能力在家庭功能與青少年網絡欺凌間的中介作用,提出治理網絡欺凌應重視人格培養[12]。

第三階段:縱深發展期(2020—2024年)

此階段的高引文作者借鑒前階段的研究成果提出治理路徑和機制,王靜從道德失范視角提出網絡暴力治理應融入中華優秀傳統文化培育數字公民倫理[13]。蔣索等基于壓力模型,分析網絡欺凌對個體睡眠質量的負面影響[14]。敬力嘉等提出從完善網絡服務提供者數據合規體系與強化網絡暴力刑事規制兩方面,優化網絡暴力法律規制路徑[15]。喻海松以刑事法強化人肉搜索和網絡語言暴力行為中的平臺責任[16]。席志武等從國家治理能力現代化的高度,提出可建立國家官方部門主導、多元文化主體協同共建的青少年網絡環境專項整治機制[17]。

2.不同階段主題演變特點分析

從以上三階段的代表文獻可發現國內網絡暴力領域的研究主題演變特點。

(1)初始起步期,抽象性與現實性共存。研究者從基本理論視角研究網絡暴力的概念、發生機制,網絡暴力現實問題分析和解決策略。

(2)多元進展期,多元化與專門化突顯。研究者關注不同對象不同形態網絡暴力的影響因素和演變機制,針對網絡暴力的治理困境提出專門立法。

(3)縱深發展期,精準性和深入性發展。此期對網絡暴力研究呈現兩大特色:對網絡暴力危害和治理進行精細化分類、具體化治理;從空間意識形態領域高度提出治理網絡暴力機制。

三、結論與建議

本研究使用CiteSpace,對國內自2006年至2024年有關網絡暴力高質量的研究成果進行分析,梳理網絡暴力的研究脈絡和熱點演變,展望未來研究趨勢。

(一)研究熱度上升呈現跨學科趨勢

總體來看,國內網絡暴力研究呈現發展態勢,研究熱度不斷上升。從發文量來看,網絡暴力相關研究的發文量自2006年逐步增長,可見學術界對此關注較多。研究涉及法學、教育學、心理學、傳播學等眾多學科,出現跨學科多元化研究的特點。建議在后期研究中,學者和機構可加強交流與合作,打破學科壁壘,不斷豐富研究成果。

(二)研究熱點從理論到實踐不斷演變

隨著互聯網技術發展,新型網絡暴力呈現諸多新形態、新內容、新特點,研究熱點隨之變化。從最早對人肉搜索熱點事件分析和治理理論的研究到針對青少年、大學生等特定人群的研究,并延伸至網絡,探討網絡欺凌的危害、機制、治理策略等研究,再到對網絡暴力的實踐研究。建議后期研究要緊隨現實需求,及時深化該研究領域的前沿主題,推進研究成果在人類健康、公共管理等領域廣泛應用,以數據性、案例性實證研究,為治理應用研究提供科學指導。

(三)研究內容形成全生命周期研究鏈成果豐富

當前研究主要包括網絡暴力基本內涵、危害性、演化機制、綜合治理等方面,基本已形成了網絡暴力的全生命周期研究鏈,但研究整體呈現粗放化同質性特點,需加強精細化研究。如網絡暴力內涵尚無權威闡述,缺乏跨文化的比較。結合新興技術不斷拓寬演化機制的研究,如可引入信息動態模型追蹤網絡暴力的發展態勢。治理研究方面可加強數字化網絡暴力智慧治理路徑研究,充分利用人工智能等技術整合信息生產、監管、回溯、干預過程,夯實治理理念,推進治理制度,治理模式數字化發展,有效提升網絡暴力的數字化治理水平。

參考文獻:

[1]中國互聯網絡信息中心.第53次《中國互聯網絡發展狀況統計報告》[EB/OL].(2024-03-22)[2024-03-25].

https://www.cac.gov.cn/2024-03/25/c_171303821839670

2.html.

[2]黃瑞騰.網絡暴力對大學生思想的負面影響及其治理[J].福建江夏學院學報,2021(6):97-105.

[3]姜方炳.“網絡暴力”:概念、根源及其應對——基于風險社會的分析視角[J].浙江學刊,2011(6):181-187.

[4]劉銳.微博意見領袖初探[J].新聞記者,2011(3):57-60.

[5]劉晗.隱私權、言論自由與中國網民文化:人肉搜索的規制困境[J].中外法學,2011(4):870-879.

[6]戴激濤.從“人肉搜索”看隱私權和言論自由的平衡保護[J].法學,2008(11):40-52.

[7]李靜.青少年網絡欺凌問題與防范對策[J].中國青年研究,2009(8):25-28.

[8]侯玉波,李昕琳.中國網民網絡暴力的動機與影響因素分析[J].北京大學學報(哲學社會科學版),2017(1):101-107.

[9]石經海,黃亞瑞.網絡暴力刑法規制的困境分析與出路探究[J].安徽大學學報(哲學社會科學版),2020(4):78-89.

[10]謝家樹,魏宇民,ZHU ZHUORONG.當代中國青少年校園欺凌受害模式探索:基于潛在剖面分析[J].心理發展與教育,2019(1):95-102.

[11]劉績宏,柯惠新.道德心理的輿論張力:網絡謠言向網絡暴力的演化模式及其影響因素研究[J].國際新聞界,2018(7):37-61.

[12]趙寶寶,金燦燦,吳玉婷.家庭功能對青少年網絡欺凌的影響:鏈式中介效應分析[J].中國臨床心理學雜志,2018(6):1146-1151.

[13]王靜.數字公民倫理:網絡暴力治理的新路徑[J].華東政法大學學報,2022(4):28-40.

[14]蔣索,丁金琦,劉艷,等.青少年早期網絡欺凌/受欺凌對睡眠質量的影響:社交焦慮和抑郁情緒的鏈式中介作用[J].心理發展與教育,2023(1):85-96.

[15]敬力嘉,胡雋.網絡暴力法律規制的完善路徑[J].中國人民公安大學學報(社會科學版),2021(5):142-149.

[16]喻海松.網絡暴力的多維共治:以刑事法為側重的展開[J].江漢論壇,2023(5):128-135.

[17]席志武,李華英.“飯圈文化”對網絡主流意識形態的潛在風險及治理對策[J].安徽師范大學學報(人文社會科學版),2022(2):78-85.

作者簡介:宗浩陽(2004—),男,漢族,河南商丘人,單位為成都理工大學文法學院,研究方向為法學。

鐘梓赫(2004—),男,漢族,廣東梅州人,單位為上海商學院,研究方向為生態旅游。

解傳奇(2003—),男,漢族,江蘇徐州人,單位為上海海洋大學,研究方向為工商管理。

何偉(1970—),男,漢族,重慶人,成都理工大學文法學院講師,研究方向為法學。

(責任編輯:趙良)