諸因互解

王 芳

【教學緣起】

古文閱讀能力的培養絕非一朝一夕之功,而是需要一個長期積累的過程。然而面對高三學生時間緊、任務重的現狀,如何讓學生在短時期內最大幅度地提高古文閱讀能力,便成了我們必須要面對的問題。當老師們習慣了一篇篇地翻譯串講文言課文,習慣了逐字逐句地講解詞句知識和分析文言語法時,我們是否還可以找到一種全新的更具實效性的方法來教會學生推斷詞句意思理解文章內容,從而改變以往古文閱讀復習課上那種“言者無味,聽者無趣,弱者無助”的傳統模式?這便是我這節課的設計初衷。

【教學過程】

一、導入

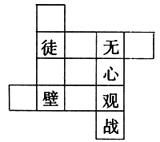

本課由一則填字游戲導入。如左圖所示,家徒四壁、徒勞無功、無心觀戰、作壁上觀四個成語按照一定的位置順序排列,根據已知詞語和關鍵字,填寫其他三個成語。

此游戲中,已知詞語與未知之間存在著某些必然的聯系,每一個方格中的字都是組成四字成語的一個必要因素,這些因素相互制約又相互闡述,亦如文章。字、詞、句、段是構成文章的因素,文章中的諸種因素也存在著一種互相制約、互相闡釋的關系,這是文章本身的規律,也是讀者解文的一種依據。我們把它叫做“諸因互解律”。

古文也可以用諸因互解的方法來解讀。根據語境,推斷文言詞句的含義;以文解文,逐步提高學生閱讀淺易文言文的能力。具體可以分成同義互解、對句互解、連文互解三種情況。

二、分類解析——文言文中的諸因互解律

基本思路:教師出示例句,要求學生用句中的詞句來解釋加點字。在討論的基礎上,教師引導學生總結同組例句中“諸因互解”的規律。

(一)同義互解

例1.且夫天下非小弱也,雍州之地,崤函之固,自若也。(《過秦論》)

[解說]“非小弱”是此句的翻譯難點。但“自若”與“非小弱”可以形成互解關系。“自若”即“如常”,即“像原來的樣子”,它是“非小弱”的肯定說法,因此可推斷“非小弱”中強調了變化,是“沒有變得弱小”的意思,“小弱”在此活用做動詞。

例2.張良曰:“請往謂項伯,言沛公不敢背項王也。”……項伯即入見沛公。沛公奉卮酒為壽,約為婚姻,曰:“吾入關,秋毫不敢有所近……愿伯具言臣之不敢倍德也。”(《鴻門宴》)

[解說]根據語境“言沛公不敢……”和“言臣之不敢……”,可以推斷“倍德”中的“倍”可以與前文“背項王也”中的“背”形成互解關系,都有“背叛,違背”之意。“倍”是通假字,“背”是本字。

例3.蘇秦之楚,三日乃得見乎王。談卒,辭而行。楚王曰:“寡人聞先生,若聞古人。今先生乃不遠千里而臨寡人,曾不肯留。愿聞其說。”對曰:“楚國之食貴于玉,薪貴于桂。謁者難得見如鬼,王難得見若天帝。今令臣食玉炊桂,因鬼見帝。”王曰:“先生就舍,寡人聞命矣。”(北京海淀區模擬試題)

[解說]“食玉炊桂,因鬼見帝”可借助前句“楚國之食貴于玉,薪貴于桂。謁者難得見如鬼,王難得見若天帝”理解,兩者含義相同。“食玉炊桂,因鬼見帝”較之前句更簡練、更濃縮,因此可推斷出其含義是“如今讓我吃寶玉一樣貴重的東西,燒桂木一樣的柴草,通過鬼一樣的謁者,見天帝一樣的大王。”

“同義互解”規律特點小結:

同樣的意思,在一篇文章中的不同地方用不同的語句形式反復表達,這“不同的語句”之間就構成了“同義互解”的關系。

(二)對句互解

例1.假輿馬者,非利足也,而致千里;假舟楫者,非能水也,而絕江河。(《勸學》)

[解說]根據文言句式特點,“利足”與“能水”的結構應該一致。“能水”是偏正結構,譯為“能游水”或“善于游水”,因此可推斷“利足”也是偏正結構,“利”即“便”、即“善”,是“善于、擅長”的意思,“足”也應該是動詞,即“走路”,譯過來就是“善于走路”,這就與“能水”自然對應起來,形成了結構相同、意思相近的對句互解關系。

例2.臣以供養無主,辭不赴命。詔書特下,拜臣郎中,尋蒙國恩,除臣洗馬。(《陳情表》)

[解說]“除臣”與“拜臣”相對應,同為動賓結構,由“拜臣”譯為“授予官職”可推知“除臣”也是“授予官職”的含義。兩詞形成了結構相同、意思相同的對句互解關系。

例3.屈原者,名平,楚之同姓也。為楚王左徒。博聞強志,明于治亂,嫻于辭令。入則與王圖議國事,以出號令;出則接遇賓客,應對諸侯。王甚任之。(《屈原列傳》)

[解說]“入則……”與“出則……”相對應,意思是“對內……”“對外……”,形成了結構相同、意思相反的對句互解關系。故“入則……”句中加點的“以”字,反映了“出則……”句中“接遇賓客”和“應對諸侯”的關系,即作連詞,可譯為“從而”。

“對句互解”規律特點小結:

形式相互對應的語句,其對應成分一般結構相同,意思或相反相對,或相同相近,因而也就構成了互解關系。這種形式相對、結構相同的語句之間就構成了“對句互解”的關系。

(三)連文互解

例1.上官大夫與之同列,爭寵而心害其能。懷王使屈原造為憲令,屈平屬草稿未定,上官大夫見而欲奪之,屈平不與。因讒之曰:“王使屈平為令,眾莫不知。每一令出,平伐其功,曰,以為‘非我莫能為也。”王怒而疏屈平。(《史記·屈原列傳》)

[解說]正確理解“伐”字,需要借助前文“讒”和后文“非我莫能為”的釋義。“除了我,沒有誰能做”這句話已經飽含了居功自傲的色彩,再加之“進讒言”,便可推斷出“伐”有“夸耀”意。

例2.夫五人之死……死而湮沒不足道者,亦已眾矣;況野草之無聞者歟?獨五人之皦皦,何也?(《五人墓碑記》)

[解說]“皦皦”的含義可以根據前文“不足道”和“獨”推斷。“不足道”即“不值得稱道”,“獨”具有明顯的轉折性,可見“皦皦”含義應該與“不足道”相反,即“光明顯耀”。

例3.崔杼與慶封謀殺齊莊公。莊公死,更立景公,崔杼相之。慶封又欲殺崔杼而代之相。……慶封相景公,景公苦之。慶封出獵,景公與陳無宇、公孫灶、公孫躉誅封。封以其屬斗,不勝,走如魯。(2005年高考北京卷《呂氏春秋·慎行》)

[解說]“誅”常作“殺死”意,但聯系后文語境,慶封還“走如魯”,即“逃到魯國”,可見“景公與陳無宇、公孫灶、公孫躉誅封”中,景公等人并沒有“殺死”慶封,而應是“討伐”慶封。

例4.季布為河東守。孝文時,人有言其賢者,孝文召,欲以為御史大夫。復有言其勇,使酒難近,至留邸一月,見罷。季布因進曰:“臣無功竊寵,待罪河東。陛下無故召臣,此人必有以臣欺陛下者,今臣至,無所受事,罷去,此人必有以毀臣者。夫陛下以一人之譽而召臣,一人之毀而去臣。臣恐天下有識聞之,有以窺陛下也。”上默然慚,良久曰:“河東吾股肱郡,故特召君耳。”布辭之官。(北京宣武區模擬試題)

[解說]“人有言其賢”與“復有言其勇”相對應,語句結構相同,意思相近,形成對句互解。但“勇”字的翻譯,常被譯為“勇敢”,當做褒義詞。但結合后文可知,“陛下以一人之譽而召臣”對應了“人有言其賢者,孝文召,欲以為御史大夫”,“一人之毀而去臣”對應了“復有言其勇,使酒難近,至留邸一月,見罷”,“毀”即“詆毀”,是“進讒言”。由此可推斷“勇”絕非褒義色彩,而應作貶義,譯為“魯莽、空有勇力”。

這種結合前后文語境,推斷文言詞句的方法就是“連文互解”。

“連文互解”規律特點小結:

文章中語句上下連貫,相承相連,意義也必然上下連貫,相承相連,因而聯系上下文語境,也就構成了一種互解關系,即“連文互解”。

三、綜合擴展——文言文中的諸因互解律

基本思路:在選擇例句時,我嘗試著由課內向課外延伸,既有教材中學生熟悉的文句,以增加學生親切感,又有平日習題甚至是高考真題的模擬練兵,以實現學生的成就感。同時兼顧例句由易向難的梯度轉化,希望可以最大限度地驗證“文言文閱讀諸因互解”這一方法的科學性與實效性。在學生充分理解了文言文諸種因素相互制約、相互闡釋的規律后,我選擇了2006年語文高考北京卷的古文閱讀試題來進行實戰練習。

這道試題取材于《晏子春秋》,理解難度略大于以往的人物傳記。課上,要求學生利用剛剛所學到的同義互解、對句互解和連文互解的方法,來解釋下文中加點的字,以小組討論的形式,自己解決閱讀文言時的障礙。在這一環節里,學生們思想不斷碰撞的過程也是本節課的方法理念與應用實踐相結合的過程。

景公之時,霖雨十有七日。公飲酒,日夜相繼。晏子請發粟于民,三請,不見許。公命柏遽巡國,致能歌者。晏子聞之,不說,遂分家粟于氓,致任器①于陌,徒行見公曰:“霖雨十有七日矣,壞室鄉有數十,饑氓里有數家,百姓老弱,凍寒不得短褐,饑餓不得糟糠,敝撤②無走,四顧無告。而君不恤,日夜飲酒,令國致樂不已。馬食府粟,狗饜芻豢,三室之妾俱足粱肉。狗馬室妾,不已厚乎?民氓百姓,不亦薄乎?故里窮而無告,無樂③有上矣;饑餓而無告,無樂有君矣。嬰隨百官,使民饑餓窮約而無告,使上淫湎失本而不恤,嬰之罪大矣。”再拜稽首,請身而去,遂走而出。

公從之,兼于涂而不能逮。令趨駕追晏子其家,不及。粟米盡于氓,任器存于陌。公驅,及之康④內。公下車從晏子曰:“寡人有罪,夫子倍棄不援,寡人不足以有約也,夫子不顧社稷百姓乎?愿夫子之幸存寡人。寡人請奉齊國之粟米財貨,委之百姓,多寡輕重,惟夫子之令。”遂拜于途。晏子乃返。命稟巡氓,家有布縷之本而絕食者,使有終月之委;絕本之家,使有期年之食;無委積之氓,與之薪橑,使足以畢霖雨。令柏巡氓,家室不能御雨者,予之金。巡求氓寡用財乏者,三日而畢。后者,若不用令之罪。

公出舍,損肉撤酒。三日,吏告畢上:貧氓萬七千家,用粟九十七萬鐘,薪橑萬三千乘;壞室二千七百家,用金三千。公然后就內退食,琴瑟不張,鐘鼓不陳。晏子請左右與以歌舞娛君者退之。

(取材于《晏子春秋》)

[注]①任器:裝粟米的容器 ②敝撤:艱難的樣子 ③樂:喜歡、樂意 ④康:大路

[提示]:下列文句對應了文中加點字,揭示了“諸因”之間的關系,可為“互解”的參考。

柏遽:第二段“令柏巡氓”。

致:第一段“令國致樂不已”和第三段“晏子請左右與以歌舞娛君者退之”。

狗馬室妾,不已厚乎:此句前一句“馬食府粟,狗饜芻豢,三室之妾俱足粱肉”。

民氓百姓,不亦薄乎:第一段“壞室鄉有數十,……敝撤無走,四顧無告”。

失本:第一段“無樂有上矣”和“無樂有君矣”。

兼于涂而不能逮:第二段“令趨駕追晏子其家,不及”和“及之康內”。

倍棄不援:第二段“愿夫子之幸存寡人”。

委之百姓:第二段“寡人請奉齊國之粟米財貨,委之百姓,多寡輕重,惟夫子之令”。

使有終月之委:第二段“無委積之氓”。

后者,若不用令之罪:第三段“三日,吏告畢上”。

四、課堂小結

古文閱讀的基礎在于文言知識的積累。然而,當我們的積累有限時,文言詞句的推斷能力就尤為重要了。根據文章詞句之間的內在聯系,利用文章“諸因互解”的規律,我們就可以“猜”出文句的含義。總之,文言文的閱讀要有整體意識,要做到“字不離句,句不離篇”,不要讓個別詞句成為閱讀文言文的攔路虎。

五、布置作業:完成相關文言段落的練習(略)

(北京育才學校 100050)

編后絮語

高三的古文閱讀教學是知識傳授和能力訓練相結合的實踐活動。很長一段時間,我們對于前者投入了較多精力,使古文閱讀備考中“記憶”的色彩較濃厚;而對于后者則重視得不夠,學生的閱讀思維沒有被完全激活,于是出現了“講一篇會一篇”“不講便不會”的局面。而我們的希望是:老師“教是為了不教”,學生“舉一”能夠“反三”。無論是復習舊課,還是攻克新題,古文閱讀備考能否給學生一把鑰匙,使他們的閱讀思維水平得到真正的提升,值得高三語文教師深入思考、努力實踐。在此,我們選擇了北京育才學校王芳老師的《諸因互解——古文閱讀訓練的探究與實踐》一課,以案例的形式呈現給讀者。希望這一案例具有啟發性和可操作性,更希望它具有生成性——激發出更多來自一線的教學智慧。