中西醫結合防治門脈高壓癥斷流術后門脈血栓形成的臨床研究

摘要:目的:研究中西醫結合在防治斷流術后門靜脈系統血栓形成的療效。方法:收集本院2005~2008肝硬化門脈高壓癥行斷流術病人40例,隨機分為2組,時照組常規術后治療,治療組術后預防應用抗凝藥物,研究其門靜脈系統血栓形成情況,與PLT、PT的關系,結果:治療組無門靜脈血栓形成,對照組門靜脈血栓形成5例(25%)。結論:斷流術后早期應用抗凝藥物能有效降低門靜脈血栓形成。

關鍵詞:斷流術;門靜脈;血栓

中圖分類號:R575.2+1

文獻標識碼:A

文章編號:1007—2349(2008)05—0007—02

收集本院2005~2008肝硬化門脈高壓癥行斷流術病人40例,隨機分為2組,對照組常規術后治療,治療組預防應用抗凝藥物,結果顯示斷流術后早期應用抗凝藥物能有效降低門靜脈血栓形成。現報道如下。

1、資料與方法

1.1一般資料40例患者均為肝炎后肝硬化門靜脈高壓癥,均有脾腫大、脾亢、食道靜脈曲張和上消化道出血史,術前彩超證實門脈系均無血栓形成。隨機分為2組,治療組20例,男13例,女7例;年齡26~62歲,平均45.3歲;肝功能分級A級5例,B級12例,C級3例(術前糾正為B級)。對照組20例。男11例,女9例;年齡21~66歲,平均43.9歲;肝功能A級6例,B級12例,C級2例(術前糾正為B級)。2組病例在病情、病程、年齡等方面無統計學差異。

1.2治療方法手術后常規給予補液、護肝、抗炎和支持治療,對照組術后不用抗凝藥物,治療組術后24h后開始使用丹紅注射液8mL/d,低分子右旋糖酐500mg/d,2組病人術后均動態監測血小板計數,血PT變化以及術后1周、2周、1個月、3個月彩超觀察有無血栓形成,如有血栓形成積極給予全身抗凝治療。

1.3統計學方法計量資料用t檢驗,樣本率比較采用χ2檢驗,P<0.05為有統計學意義。

2、結果

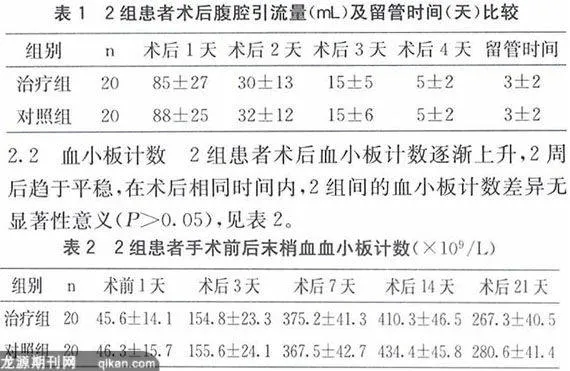

2.1腹腔引流2組患者術后腹腔引流量及留置腹腔引流管的時間比較,無顯著性差異(P>0.05),見表1。

2.3凝血酶原時間 手術前3天的凝血酶原時間治療組延長(3.59±1.34)秒,對照組延長(3.41±1.58)秒,無統計學差異;術后1周對照組延長(2.89±1.28)秒,治療組延長(3.96±1.31)秒,有顯著性差異(P<0.05)。

2.4血栓形成治療組在術后3月內門靜脈系均無血栓形成,對照組在術后3周內形成血栓5例,3周后無新增血栓形成病例,血栓形成率25%,2組比較有顯著性差異(P<0.01)。

3、討論

肝硬化門脈高壓癥是我國的常見病,斷流術是治療門脈高壓癥食道胃底曲張靜脈破裂出血的主要術式之一,其療效已被國內外學者廣泛證實。但斷流術后亦存在諸多并發癥,其中凝血功能異常(以門靜脈系統血栓形成為主要癥狀)是常見并發癥之一。據報道,其發生率可高達37.14%。目前研究認為門靜脈血栓形成與因流動力學及血小板變化、凝血因子改變及術后不合理應用抗凝劑有關。脾切除術后①脾靜脈殘端由于血流緩慢、脾靜脈炎及內膜損傷易發生血栓,較大的栓子容易栓塞在門靜脈;②其貯存和破壞血小板的功能消失,且其分泌因子抑制骨髓造血細胞成熟與釋放等功能得到消除,因此術后血小板升高,研究顯示峰值在術后7~21天,期間易發生門靜脈系統血栓。抗凝藥物雖然不能降低血小板數量,但可以降低血小板粘附性,抑制血小板凝聚。本研究表明早期應用抗凝藥物可有效降低肝硬化斷流術后門靜脈系血栓形成。通過對術后腹腔引流量的監測,顯示相同時間內2組腹腔引流量,留管時間無明顯差異。早期合理應用抗凝藥物未引起患者滲血量增加。祖國醫學認為血栓屬于瘀血范疇,在預防血栓形成方面主要為活血化瘀藥物的應用。劉昌華等研究表明中醫藥在預防血栓形成方面有一定的優勢,并發癥少。丹紅注射液為本院常用活血藥,丹參、紅花為主要成分,作用為活血化瘀,疏通脈絡。丹參是目前臨床常用的活血化瘀中藥之一,藥理作用廣泛,劉力偉研究認為丹參可以增加血流量,降低血液粘滯度,降低毛細血管的通透性,抑制血小板血栓素A合成和釋放,促進血管內皮細胞的修復等。聯合低分子右旋糖酐應用效果顯著。中西醫結合預防斷流術后門靜脈血栓形成并發癥少,有較好的應用前