中職《建筑力學》課程彎矩部分教學新探

岳 峻

摘要:探討了如何在中職《建筑力學》課程“彎矩”部分教學中,針對中職學校學生認知特點,重新編排教學內容,綜合運用多種教學方法,以期達到“以學生為本”的教學目的,使學生學有所得、學有所樂。

關鍵詞:中職;建筑力學;截面彎矩教學

《建筑力學》是建筑工程專業學生必須掌握的一門重要專業基礎課,“彎曲變形梁任意截面的彎矩計算”這一課題是建筑力學的重要內容之一,也是難點之一,學生對這一部分知識的掌握程度直接影響到這門課程乃至整個專業后續內容的學習和實踐。因此,教師在進行這一課題的教學時,一定要注意堅持“以學生為中心”的原則,并注意靈活運用多種教學方法,以期收到良好的教學效果。

“以學生為中心”首先就要了解現在的中職學生。隨著高等教育的大眾化、高中教育的普及化,現在中等職業學校招收的新生,大多數學生的認知水平、學習能力、抽象思維能力、邏輯推理能力以及綜合歸納、舉一反三的能力相對較弱,思維形式趨于表象性。因此,中職學校教師應該充分考慮中職生的認知特點,采用積極有效的方法,引導學生自發地掌握技能、學習知識。

具體到“彎曲變形梁任意截面的彎矩計算”這一課題,筆者通過分析和教學實踐,認為中職教師在該課題的課程設計中,一定要注意根據行為導向教學法的要求,打破教材體系,對教材內容進行適當增刪,并按照“提出問題→解決問題→歸納總結”的思路,重新設計教學步驟和教學方法。下面僅就彎矩概念引入和彎矩符號規定兩個模塊的教學設計進行討論。

循序漸進,引出彎矩概念

在講授新課前,先復習一下剛剛學過的第一種內力——軸力的概念,由“當桿件受到其作用線與桿軸重合的外力作用時,所引起的桿件內力稱為軸力”,引導學生進行思考:當外力作用線與桿軸不重合,當外力作用線方向與桿件軸線垂直時(以下簡稱“橫向力”),那么又會產生怎樣的桿件內力呢?

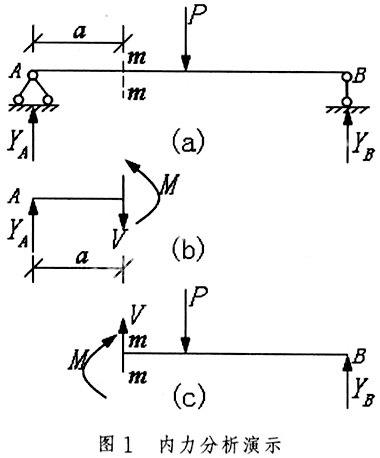

為便于學生思考,可以圖1(a)所示簡支梁為例,請學生試著用前面已經學過的截面法知識討論一下,距A支座距離為a的m-m截面上的內力情況。

學生討論期間,教師應到學生中間給予適當的引導,比如引導學生運用截面法進行內力分析時要注意“平衡”觀念和“代替”技巧等等。這個過程要注意把握引導的分寸,引導的目的是幫助學生理清思路,讓學生更有信心去探索。討論有結果后,教師可以請幾個學生講解一下討論的結論和理由,之后教師進行點評。在點評時,不管結論如何,教師都應當找出其觀點中的長處加以稱贊,以增強學生的信心和學習熱情。同時,教師還應針對觀點或思路中的缺陷有針對性地點評,使學生分析、解決問題的能力得以提高。

通過學生的講解,教師能夠準確地把握學生對在橫向力作用下桿件內力的認識程度。比如,可以發現學生基本上能意識到當桿件受到橫向力作用時,根據平衡原理,其橫截面上應該有兩種內力,知識掌握更好的學生甚至可以描述出一種內力是與外力的合力平衡的,另一種是跟外力偶平衡的。可見,通過主動分析,學生再次強化了用截面法解決內力問題的思路,已經基本上把握了問題的關鍵點。教師要做的就是在學生已有認識的基礎上,更規范、更系統地進行受彎構件的內力分析演示,從而引出“當外力作用線方向與桿件軸線垂直時,桿件橫截面上有兩種內力,即與橫截面相切的內力V,稱為剪力;與外力對截面形心的合力矩相平衡的內力偶矩M,稱為彎矩”。為了吸引學生的注意力,教師可以采用已制作好的多媒體課件進行演示,制作課件時注意在圖1(a)、(b)、(c)中的桿件截開、脫離體外力分析、內力代替等環節增加動畫效果,以引起注意,加深印象。

至此,通過溫故知新、循序漸進、配合自主思考的方法順利引出了“彎矩”的概念。這個概念同時也道出了彎矩是一種內力,是內力偶矩,這就幫助學生明確了彎矩在性質上與力矩、力偶矩的區別——后兩者是外力范疇的概念。

行為導向,學生自主理解“彎矩正負號規定”

在中職《建筑力學》中,正負號問題一直是困擾學生的一大難點,學生經常把數學正負號的理解,套用到建筑力學上。特別是在學習“彎矩”之前,學生在建筑力學中已經先后學習了“力在坐標軸上的投影”、“力矩”、“力偶矩”、“軸力”等知識,這些知識點均涉及正負號的規定問題,學生對這些規定如果不能正確區分和運用,就很容易引起混淆,就會影響到整個的內力計算過程。因此,“彎矩符號規定”雖然不是內力分析最關鍵的因素,但該模塊的教學效果好壞,直接影響到后續彎矩計算的學習。下面就彎矩正負號模塊教學設計加以詳細說明。

常規上,在中職的理論知識教學方面,應當重“是什么”和“怎么做”,輕“為什么”。但筆者認為,對本模塊的教學一定要重“為什么”,通過提出問題,引起學生探究的興趣,在探究中解決問題,在理解的基礎上接受規定,通過歸納總結加強記憶。

提出問題還是采用前面的例題,只是增加了已知條件如圖2(a),讓學生動手算出D截面處的彎矩值。內力是由外力引起的,因此,首先應求解支座反力。本例的支座反力容易求解,支座反力YA=YB=50kN,方向如圖所示。接著就可以畫脫離體,并根據平衡條件求解內力了。這時,可能有學生會請教師看看是否能按他畫的方向假設彎矩正向;善于思考的學生會提出疑問:求解軸力時是按正方向假設的,背離脫離體的方向是軸力的正方向,那彎矩和剪力是不是也該按正方向假設呢?彎矩既然是與外力的合力矩相平衡,是不是可以按力矩的正方向也就是使物體產生逆時針轉動的方向來假設呢?面對這樣的提問,教師首先要肯定他們善于發現問題的鉆研精神,接下來可以鼓勵他們大膽嘗試,比如就按照逆時針為正的原則,左、右脫離體的受力圖分別是圖2中的(b)、(c1),可以讓學生先按照這一思路進行解題。這樣,據左段脫離體(圖2(b))求出的彎矩MD=50kN,而根據右段脫離體(圖2(c1))求出的彎矩MD=-50kN,這時教師應當提問:在學習軸力時我們就知道,為了研究方便,某個截面的內力值是不能因為所選取的脫離體不同而有所改變,也就是說,桿件左段和右段的內力應該具有相同的符號,那么,為什么大家求出來的兩個彎矩值是正負相反的呢?通過教師引導,學生會發現問題出在彎矩正方向的假設上,彎矩是一種內力,其符號假設與力矩、力偶矩的符號假設是不同的。

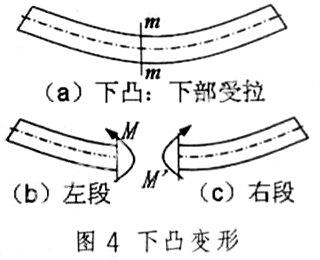

解決問題既然彎矩不能沿用力矩的符號假設,那該用何種假設呢?由“當外力作用線與桿軸重合時會使桿件發生拉伸或壓縮變形,此時桿件的內力為軸力”引發學生思考——當外力作用線方向與桿件軸線垂直時,又會發生什么變形?為了使學生有更直觀的感受,可以啟發學生利用身邊的簡單文具,如圓珠筆心、塑料直尺、甚至是有塑料硬皮的本子等做試驗,文具縱向的兩端分別架在兩本厚書上,短一點兒的就直接夾在兩指之間,然后在文具中部垂直于縱軸的方向施力。通過親身實踐,學生很容易得出結論:當外力作用線方向與桿件軸線垂直時,桿件變彎了。有了這一感觀認識基礎,教師就可以順理成章地將學生的經驗描述進一步修正為更嚴謹的概念描述,桿件受到包含桿軸線平面內的力偶作用或受到垂直桿軸的橫向力作用時會產生彎曲變形。其變形的特點是:桿件的軸線將由直線變成曲線,建筑結構中梁就是以彎曲變形為主的構件,前面例題就會產生如圖3(b)所示的下凸變形。以下凸變形為例,如圖4(a),用假想平面m-m沿與桿軸垂直的方向將桿件截開,得到左(如圖4(b))、右(如圖4(c))兩段。當梁下凸彎曲時,梁的下部纖維受拉,上部纖維受壓,以左段為研究對象,截面處產生逆時針轉向彎矩M,如圖4(b);以右段為研究對象,截面處產生順時針轉向彎矩M(如圖4(c))。顯然,左、右兩段脫離體在截面處的彎矩轉向是相反的,其實這也符合“作用力和反作用力定律”(作用力和反作用力大小相等、方向相反),但是,如果按照轉向來設定彎矩符號,就會使同一截面處的彎矩因為所選脫離體的不同而有相反的結果,如圖2例題中學生出現的問題。為了使由截面左段求得的彎矩和由截面右段求得的彎矩具有相同的符號,通常根據桿件的變形來規定其正負號:當梁發生下凸彎曲,即下部纖維受拉時,彎矩規定為正值,如圖3(d)和圖4;當梁發生上凸彎曲,即上部纖維受拉時,彎矩規定為負值如圖3(e)。這樣,有關彎矩符號的規定就在不斷思考和探索之后揭開了神秘的面紗,接下來就是學生運用規定進行彎矩計算了。

加強練習,對比、歸納、總結為了更熟練地掌握有關彎矩符號的規定,教師應該選擇一些彎曲變形內力計算練習題,讓學生在練習中加深記憶。但是,讓學生做練習不能搞題海戰術,選擇練習題時一定要注意選擇具有典型性的題型,難度應由淺入深。還應該教學生學會對知識進行對比、歸納、總結,比如可以引導學生將建筑力學中所學過的所有正負號的規定制成對比表,找出相同(或相似)項和不同項等。

總之,正如陶行之先生所說,好的先生不是教書,不是教學生,乃是教學生學。相信只要教師能以學生為中心,靈活運用各種教學手段和方法,一定會使學生學有所樂、學有所得。

參考文獻:

[1]何文明.職業教育教學改革探索(11)運用行為導向教學法應注意的問題[N].中國教育報,2007-08-09:(2).

[2]徐國慶.實踐導向職業教育課程研究[M].上海:上海教育出版社,2005.

[3]虞煥新,劉粵.新編職業教育課程改革規劃系列教材——建筑工程基礎(下)[M].武漢:中國地質大學出版社,2005.

[4]方明.陶行知教育名篇[M].北京:教育科學出版社,2005.

作者簡介:

岳峻(1971—),女,福建建材工業學校中級經濟師、造價工程師,研究方向為中等職業教育。