關注細節 促進探究

戴輝文

探究既是小學生科學學習要達到的目標,又是小學生科學學習的主要方式。在課堂上我們非常注重探究問題的提出與探究活動的設計。今天“折形狀”一課的教學卻讓我體會到“細節決定成敗”,在探究活動中一些似乎無足輕重的細節卻影響著整個探究活動的效果。在以后探究前,先要問一問自己:

細節一:“演示材料備份了嗎?”

教學現場

師:通過剛才的探究我們發現圓柱形紙筒的承受力最大。現在能將老師的領獎臺改進一下,讓我們班最強壯的同學也能站上去嗎?

生:能。

生:只要把四邊形、五邊形、六邊形、八邊形等其他形狀的紙筒全換成圓柱形紙筒就行(教師拿出預先準備的10個圓柱形紙筒替換下其他形狀的紙筒做成領獎臺,請班上最強壯的同學踏上去,由于重心未找準,紙筒踩塌了。教師心存僥幸地將踩塌的紙筒修補了一番,又進行了一次實驗,但還是失敗了。孩子們都露出了失望的表情,“圓柱形紙筒真有那么大的力量?”孩子們未能親眼所見,都充滿了疑慮。)

在進行探究活動前我們常考慮探究材料的結構性、有趣性,充分考慮可能會出現的一些問題,會幫學生準備充足的探究材料,而對自己的演示材料卻充滿自信,一套足矣。如今天讓學生踩紙筒的活動,由于課前自己曾“下過水”,對這個實驗的成功充滿信心,于是只準備了一份材料。未曾想到由于孩子的落腳點不對,竟將紙筒踩塌了,為了讓學生親身體驗圓柱形紙筒承受力之大,我想再做一次這個實驗,但因為沒有備份,使學生失去了一次體驗的機會。也影響了后面繼續探究“影響圓柱形紙筒承受力的因素”的展開。

細節二:“小組成員知道自己在做什么嗎?”

教學現場

師:形狀不同的紙筒承受力一樣嗎?我們該如何來做這個實驗?

生:用同樣的紙折成不同形狀的紙筒。

生:紙筒的高度要一樣。

……

師:在做這個實驗時,我們還應該注意點什么?

生:重物放在紙筒的中間。

生:放重物時動作要輕些、慢些。

師:老師給大家準備的重物是日記本。如果放第10本時,紙筒塌了,那它的承受力是多大?

生:9本

師:還等什么?讓我們一起來動手吧?

(孩子們都忙碌起來,拿著自己折的紙筒往上面放日記本。不時有同學舉手:“老師,我日記本不夠。”)

探究活動的開展一般都是按小組進行的,講究的是成員間的相互合作。因為實驗前我僅對實驗的技術操作進行了指導,而未提醒學生小組成員需合理分工。實驗時,大家各自為政,每人拿著自己做的紙筒往上面加我預先給他們準備的日記本。當發現不夠用時,有的停下來等,有的去搶別人的,有的干脆將日記本拿下來,再重新做,這樣大大影響了實驗速度與結果。如果我在此前花1~2分鐘時間作一個細致的指導:小組同學要相互合作,組長進行合理分工,一個同學負責觀察,一個同學記錄,兩個同學往紙筒上加日記本。這樣的探究就比較有序,也真正發揮了小組的團隊合作精神。

細節三:“實驗記錄單填寫簡潔嗎?”

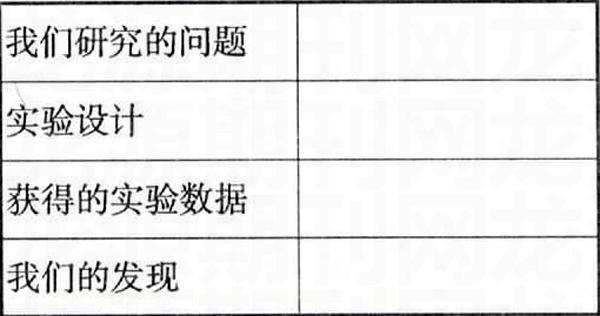

讓學生養成邊觀察邊記錄的好習慣也是學生良好科學素養的體現。在探究活動中,我們常會給學生提供實驗單,讓他們設計實驗或記錄下實驗現象。在今天探究“圓柱形紙筒承受力的大小和什么有關”這一活動時,我準備了這樣一張實驗記錄單

對進行實驗訓練的學生來說,這樣的一份教師設計簡單的記錄單很難操作,缺乏提示性,讓學生無法下手,填寫也較麻煩。從最后記錄單反饋的信息看,沒有一個組能完成,這樣的記錄單也就失去了意義。如果改成:“我們研究的問題是:紙筒越,圓柱形紙筒的承受力越 。需改變的條件是 ,不能改變的是 。我們獲得的實驗數據是 。我們發現 。”用填空的形式不僅富有提示性而且方便學生的記錄,大大提高學生記錄的速度,增強了課堂四十分鐘的效率。在實驗記錄單的設計上還應簡潔明了,讓學生少寫字,提高記錄速度,真正發揮記錄單的作用。

細節四:“板書精心設計了嗎?”

教學板書是教師根據教學的需要在黑板上以書面語言或符號的形式,給予學生視覺上的書面信息或符號信息,進行表情達意、教書育人的活動。通過板書,可以把教學內容精煉地呈現在黑板上,對學生理解教學內容、啟發學生思維、發展智力起著重要的作用。特級教師袁容說:“一堂課上得好壞,效果如何,是由多方面的因素決定的。這里,既包括教師對教材的理解,對學生實際的掌握和有無豐富的教學經驗,也包括板書運用的好壞。板書運用得恰當,有助于學生掌握文章的思路。所以教師在備課時就應根據教學的目的要求、教材特點、學生實際等情況來精心設計板書。”在上語文課時,我會精心設計板書,因為好的板書對于提綱挈領地了解課文內容,對于把握住課文的關鍵問題起著很大的作用。在科學課上,我更關注學生的動手與動腦,而忽視了一個好的板書更有利于學生發現規律,形成科學概念。如今天的板書我若能精心準備,將各組獲得的實驗數據有序地記錄在黑板上,然后選出“眾數”指導學生進行分析,他們很快就會發現“邊越多,紙筒承受力越大。”就可避免因為有些小組因操作失誤而發現不了規律。

作者單位:江蘇省金壇市直溪中心小學